语文学习结果分类体系的构建及其教学意义

2013-03-25张青民

张青民

目前,语文教学中存在一个奇怪的现象:打开教师的教案,其中不乏“详细、明确”的教学目标,对于一篇课文,教师能从知识、能力、过程、方法、情感、态度、价值观等方面列出不同的目标,少则四五条,多则八九条;然而,当问及具体要完成的教学任务时,教师又很茫然。这种现象在中小学语文教学实践中相当普遍。语文有效教学在确定教学内容环节遇到了障碍。如何才能确定恰当的教学内容来完成教学目标呢?学习结果分类理论对此提供了有益的启示。

一、学习结果分类理论

20世纪中叶以来,影响最大的学习结果分类理论有布卢姆的教育目标(即学习结果)分类理论与加涅的学习结果分类理论。两种理论对学习结果分类所采用的标准不同。修订版的布卢姆教育目标分类理论将教育目标分为“知识”与“认知过程”两个维度。前者共分为四类——事实性知识、概念性知识、程序性知识与元认知知识,这一维度主要协助教师区分“教什么”。后者主要分为六级——记忆、理解、运用、分析、评价和创造,这一维度主要协助教师明确促进学生掌握和应用知识的阶段历程。加涅认为学习是由经验引起的相对持久的能力和倾向的变化,而这种变化主要发生在态度情感、动作技能、认知三个方面,学习结果共有5类:言语信息、智慧技能、认知策略、动作技能和态度。

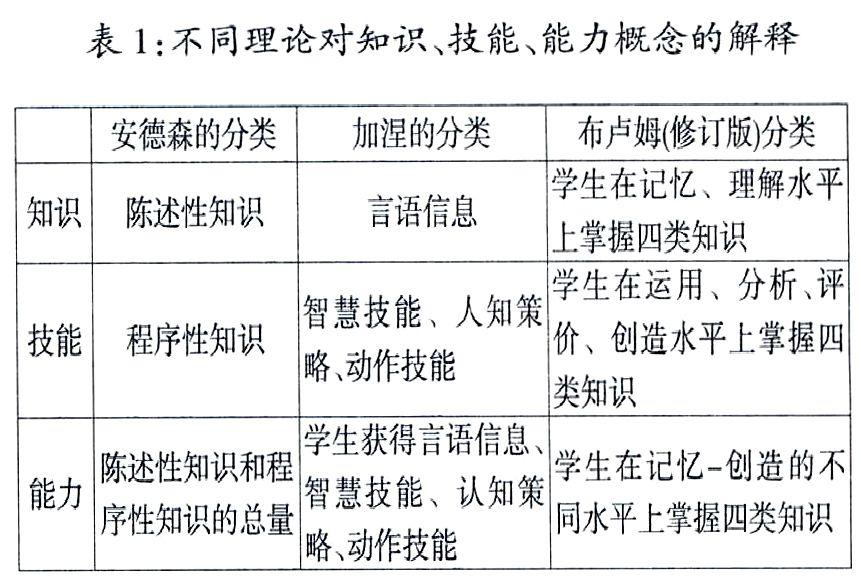

美国著名认知心理学家安德森(Anderson,J.R)认为,学生后天习得的能力都可以用知识进行解释,主要由陈述性知识与程序性知识构成。前者是我们通常意义上所理解的“知识”,是“世界是什么”的知识,这类知识在加涅的学习结果分类中属于言语信息,而在修订版的布卢姆分类中则是学生在记忆、理解水平上所掌握的四类知识;后者则是我们通常所说的“技能”,是关于“怎么办”的知识,分别对应加涅分类中的智慧技能、认知策略、动作技能,修订版布卢姆分类中的学生在运用、分析、评价、创造水平上掌握的四类知识。彼此关系见表1。

二、语文学习结果分类体系的构建

以上理论虽然都从不同角度对学生的学习结果进行了划分,但都没有能够跳出哲学、心理学的视域,可以说这种研究是横跨所有学科的,不能体现各学科自身对学习结果分类应有的“规定性”。事实上,对学科学习结果类型的探讨,应该是学科课程与教学论重点研究的对象;一味地基于哲学、心理学视域,不利于学科课程与教学论研究的纵深推进。因此,对语文学习结果类型的划分要坚持基于语文学科自身的视角,确保给出的学习结果类型真正显示语文学科的个性与特殊性。唯有如此,探讨的结果才能直接有效地指导语文教学。

借鉴上述学习结果分类理论,结合语文学科特点,笔者认为语文学习结果分类体系(具体见表2)应包括两大系统:语文学习能力与价值标准。语文能力包括语文技能与语文知识。语文技能(二维分类框架见图1)再分为基本技能与高级技能。基本技能是与课文中的字、词、句以及标点符号等阅读与写作相关的技能,主要包括动作技能(发音、朗读、书写、背诵等)与智慧技能(词法、句法概念与规则的理解和运用)。高级技能则是与篇章的阅读和写作相关的技能,包括两大类:一是与篇章结构和阅读、写作的一般程序有关;二是与文章组织、材料取舍、描写和表达等有关。第一类大致与加涅的智慧技能相当;第二类大致与认知策略相当。

语文知识分为生活经验、课文内容知识与语文专门知识。前者通常是学生偶然学习的结果,需要学生在日常生活中逐渐积累形成;后者需要通过专门的语文学习。根据学习内容,价值标准可分为做人与做事的是非善恶标准两类,不在往下细分。

三、教学意义

1.帮助教师确定教学内容,明确教学程度

“教学目标的本质是对学生学习结果的预期”。[4]可见教学目标蕴含了学习结果,因此,分析课文教学目标中蕴含的学习结果的性质、类型等便可以确定学生在课文中应该“学什么”。语文学习结果分类理论是分析课文教学目标、确定教学内容的重要依据。教师将教学目标归入到语文学习结果中的某一类,就可以将教学目标转化为学习结果。如《白杨礼赞》的教学目标为:1.能说出文章所描述的事物与所表达的思想;2.能分析出文章所运用的修辞手法与景物描写的方法;3.能读写“楠木”、“坦荡如砥”、“一望无垠”等字词;4.能用“四遍八步读书法”阅读课文;5.能选择性阅读抒情散文作为课余消遣方式。[5]

根据语文学习结果分类理论可分析出该课文教学目标相应的学习结果如下:

目标1:语文知识——拟人、比喻、排比等修辞手法以及对比、象征等景物描写方法的理解(语文专门知识);文中楠木、白杨树的象征意义(课文内容知识)。

目标2:语文动作技能——读写文中的生字词,如“楠木”、“坦荡如砥”、“一望无垠”等。

目标3:语文智慧技能——能够通过对白杨树“不平凡”的分析解析出文章的主题,即:歌颂了北方军民团结抗战、奋发向上的精神品质,进而歌颂了整个中华民族的精神品质。

目标4:语文认知策略——理解“四部八遍读书法”的含义并能够运用此法解读本文。

目标5:情感态度与价值——对于抒情散文能够进行合理的选择。

通过以上转化,课文教学目标纳入到了一定类型的语文学习结果之中,这就把学生所要学习的课文内容转化成了一定的学习类型,也将课文中的客观信息转变成了学生大脑中将要获得的主观信息,从而确定了学生在该篇课文中将要学到“什么”。

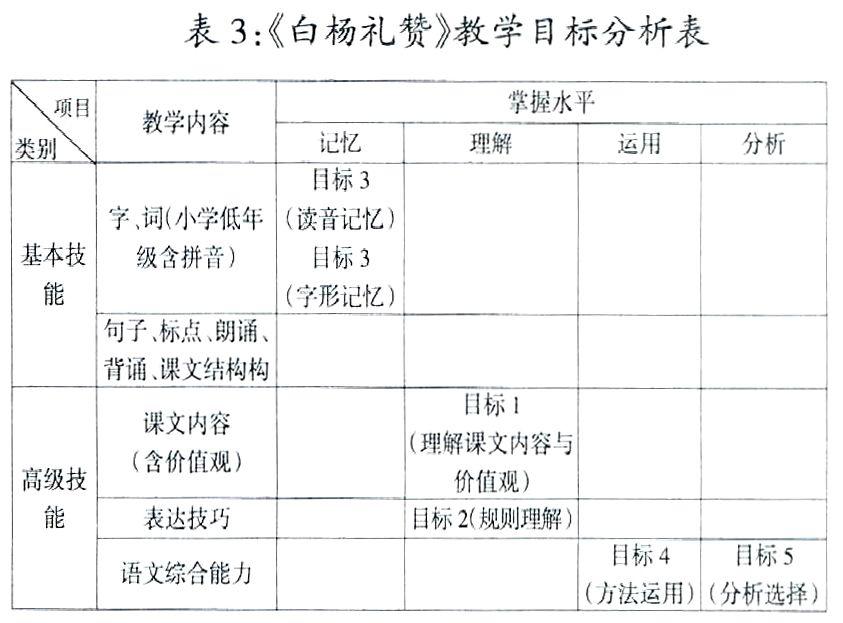

此外,教师还可以通过语文技能二维分类表来分析教学目标,明确各教学内容所要达到的教学程度。如《白杨礼赞》,将教学目标放入语文技能二维分类表后,教师便可以对预期学生在记忆、理解、运用、分析水平上所要掌握的课文相关内容一目了然。具体分析见下表3:

2.遵循学习规律进行教学

弄清了课文学习结果的类型,接下来便要明确哪一类学习结果在该课文学习中处于核心地位。因为语文学习结果分类体系的划分是从整体上对语文学习的研究,具体篇目教学中,不能机械套用、对各分类结果等量齐观。众所周知,不同类型的技能与知识,其特点与学习规律是不同的。如果语文教师能掌握表2中不同技能与知识的教学规律,语文能力培养的问题就不再是虚无缥缈、捉摸不透了。下面对语文技能与知识的教学规律做一简述。

(1)语文技能

①动作技能。包括背诵、书写、朗读、发音等方面的技能。这类技能的学习首先要让学生掌握动作规则,然后通过大量的练习达到熟练的肌肉运动。这类技能的学习贵在练习,练习要足够充分,外界提供及时反馈是影响这类技能学习的最重要的因素。在练习过程中,教师可让学生先进行局部练习,再逐渐形成连续的技能整体,达到自动化水平。如教学生写字,可先让学生练习单一笔画,然后再练习整个字。此外,为防止遗忘,学习者还要能够及时进行复习。

②智慧技能。基本技能中智慧技能主要包括词法、句法概念和规则的学习。这类技能的学习通常有两种基本的方法:一是语感法;二是进行专门教学。儿童在日常的交往中凭语感也能说出符合语法规则的句子,但他们并没有意识到这其中暗含着一些概念和规则。学校语文教学在对学生进行规范的书面语言训练过程时需要学生了解并掌握这些规则。这就需要进行专门的训练,大量的教学实践证明“例——规”法是一种比较好的方法,即先给学生呈现若干概念与规则的例子,然后引导学生归纳这些例子共有的关键特征。

高级技能中的智慧技能主要包括两大类:一是与篇章结构和阅读、写作一般程序相关的技能;另一类是与文章组织、材料取舍、描写和表达相关的技能。这类技能获得的主要特征是能在不同的学习情境中运用所学的概念与规则。所以这类技能的学习首先要让学生理解并掌握相关的概念与规则,在学习的开始阶段,教师要注意设置与原先的情境相似的问题情境,让学生进行练习,且练习课题间要有一致性。随着学习的逐渐进展,教师要逐渐创设与原先学习情境不同的新情境,以促进学习的纵向迁移。例如,学生从一篇阅读课文中习得了“按照一定的顺序写”的写作规则,该课文是按整体——局部——一点的顺序写一建筑物,教师可先要求学生仿照课文的写作方法记一个自己熟悉的建筑物,然后要求学生按一定的顺序(时间顺序或事物的发展顺序)记一件事,最后要求学生按一定的顺序记一个人。这样学生就能够完全掌握这条规则,获得记述事物的作文技能。

③认知策略。主要存在于语文高级技能中。这类技能的获得途径与语文高级技能中的智慧技能相同,所不同的是这类技能所涉及的概念与规则一般都具有很高的概括性。这就决定了这类技能的学习必须要经过相当长期的反复练习应用的过程。在这类技能的教学中,教师要特别注意让学生进行感悟与反省。例如,写作能力的提高往往是从模仿别人开始,这就需要首先能够读懂课文内容,然后分析作者的写作思路来指导自己的写作。其中对课文内容的感悟与自我反省的作用起着举足轻重的作用。传统的语文教学虽然也强调多读、多写,强调感悟,但收效甚微,原因是没有强调感悟的结果,将认识上升到概念和规则。

(2)语文知识

①生活经验(包括文化素养)。这类知识一般不需要进行专门的教学,主要靠学生多参加社会实践,多观察周围世界,体验生活。

②课文内容知识。对于课文内容知识,大多数是学生所熟悉的;如果遇到不熟悉的内容,教师可以利用多媒体课件等手段进行直观教学或补充相关资料帮助学生理解。增加课外阅读的种类与数量也是增长这方面知识的有效途径。

③语文专门知识。这类知识属于陈述性知识,其在意识程度上要高于自动化的言语技能。主要包括两小类:一是记忆性知识,如,词语意思、典型句子等;二是理解性知识,主要指规律性知识。对于前者,主要靠教师系统的讲授,学生采取有意义的接受学习,教师可采用“强化学生学习动机”、“提供现行组织者”、“优化学生的认知结构”等措施帮助学生记忆。对于后者的学习,教师要重点帮助学生理解。可采用“激活原有知识”、“提供现行组织者”、“提供事件的概况结构”、“提供例子”等措施帮助学生理解。

参考文献

[1] 倪文锦.问题与对策:语文教学有效性思考.中国教育学刊.2001(9).

[2] 吴红耕,皮连生.语文教学设计中的目标分类及其教学含义.教育研究与实验,2001(3).

[4] 何更生.确定课文“教什么”要看学生“学什么”.中学语文教学,2011(6).

[5] 何更生.用任务分析理论看课文“教学什么”.语文建设,2008(3).

(责任编辑 刘永庆)