下罗拉轴承的早期失效分析

2013-03-20罗平尔卫瑞元

罗平尔,卫瑞元

(1.苏州工业职业技术学院,江苏苏州215040;2.苏州大学,江苏苏州215040)

在现代纺织机械中,下罗拉轴承为非标准滚针轴承,具有质量轻、摩擦阻力小、启动快、润滑相对简单、便于失效更换等较多优点,作为承受载荷的支承件在纺织行业被广泛运用。LZ16.5 下罗拉轴承设计要求额定寿命20 000 h,但在实际使用时,经常会出现提前失效,甚至正常运行10 000 h 都不到就出现失效导致细纱机故障。因此有必要对失效的轴承进行试验分析,研究早期失效的机制,并改进以提高生产效率。

作者从设计强度是否足够、加工材料是否存在问题、使用中有无做好润滑工作3 点出发,采用表征分析、尺寸测量、金相组织观察、硬度分析、油脂水分测试和红外光谱分析等方法,通过物理和化学检测指标,对下罗拉轴承进行失效机制分析,找出引起轴承失效的原因。实践证明,这种方法能够准确地确定下罗拉轴承失效的主要原因。

1 轴承概况

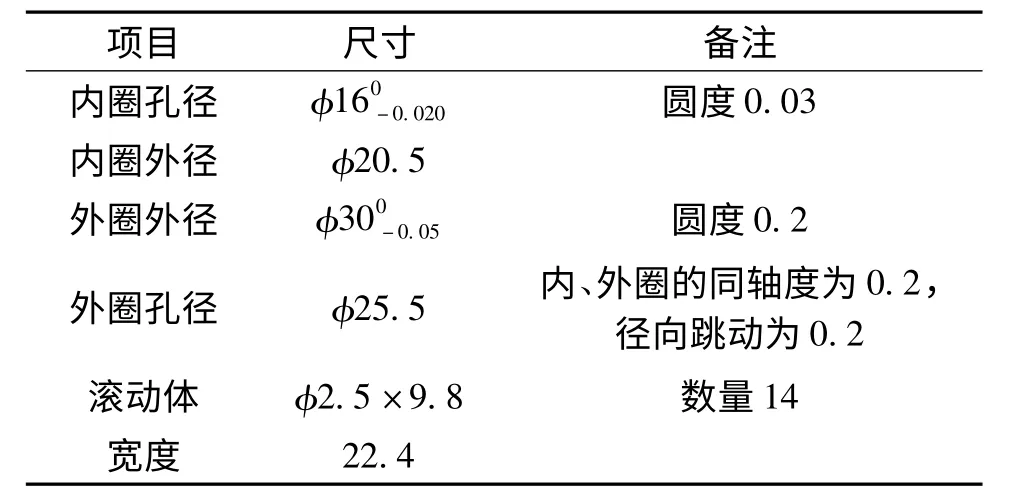

下罗拉轴承为非标准滚针轴承,采用GCr15 制造该轴承内、外圈和滚针,采用尼龙制造保持架,属于轻型轴承,质量0.07 kg,最小基本承载能力6 kN,在运转时,单侧受力2 940 N,表面速度达70 m/s,转速约4 000 r/min。在轴承厂进行疲劳实验时,额定寿命为20 000 h,该轴承LZ16.5P0设计尺寸和精度等级见表1。

表1 LZ16.5的基本尺寸 mm

2 外观检测

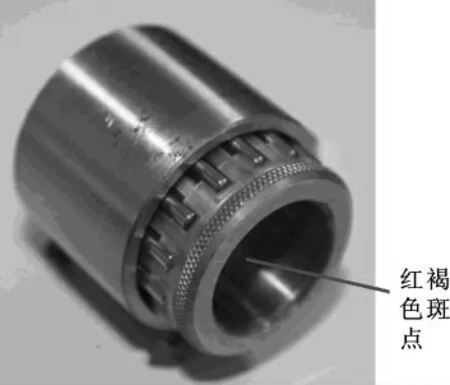

取一组共4个失效轴承进行分析。外观检测发现:其外圈和保持架上均粘着黑色润滑脂,其中3个失效轴承的润滑脂中还附着大量纱线,另一个轴承经清洗后,发现内圈表面有红褐色和黑色斑点,位于轴承内圈中间位置(见图1),说明该轴承已经锈蚀。4个轴承的内圈端面上均有明显的凹坑、条痕和麻点。根据轴承的失效原理推断:锈蚀是由于水汽等侵入,并发生化学或电化学腐蚀造成的;压坑是在外力的作用下,由于硬质物体 (如运转中产生的金属颗粒)侵入工作表面产生的;条痕属于划伤,是硬质物体侵入工作表面后产生相对运动造成的;麻点是表面塑性变形并产生疲劳剥落造成的。显然,轴承在运转过程中发生过磨粒磨损、锈蚀和表面局部塑性变形等损伤,保持架上的黑色干涸的润滑脂及其中的纱线,说明有杂质、异物等进入,引起摩擦阻力增大,极可能伴随产生高温,使润滑油膜被击穿,在表面产生高温氧化或者高温回火、二次淬火等。针对这一现象,需要对表面硬度、金相组织等进行测试。

图1 失效轴承外观检测

3 化学成分

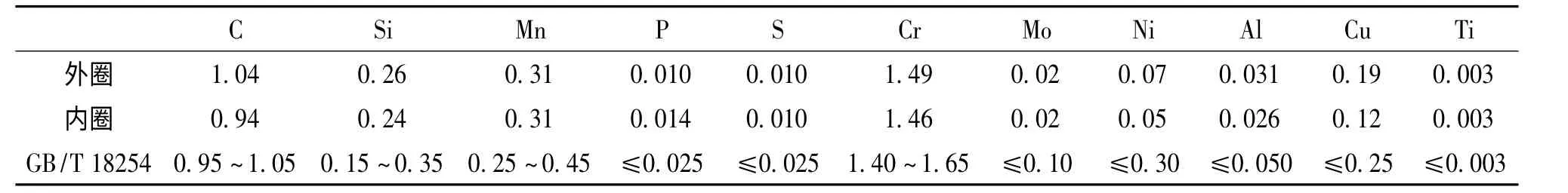

采用光电直读谱分析仪,对失效轴承的内、外圈材质进行了化学成分分析。从表2可以看出:轴承内、外圈材料为高碳铬轴承钢,内圈的碳元素明显偏低,其他元素含量基本符合GB/T 18254-2000 《高碳铬轴承钢》标准对GCr15的要求。

表2 失效滚动轴承钢的化学成分(质量分数) %

4 金相组织

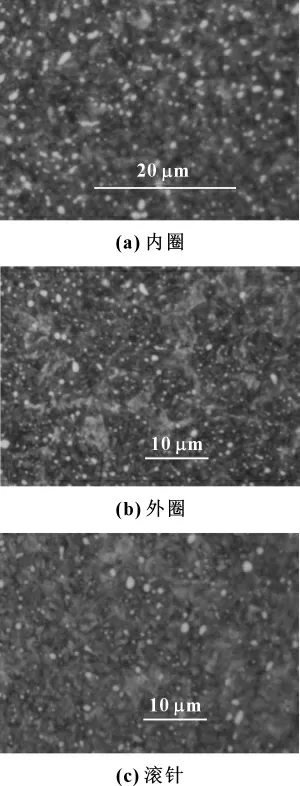

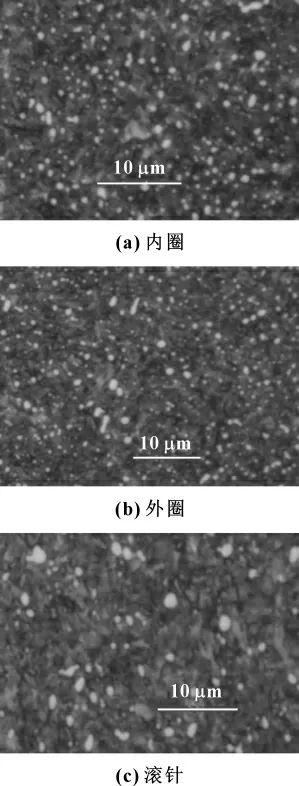

在新轴承和3号失效轴承的内、外圈切取试样,将试片用4%的硝酸酒精侵蚀,并在试片上检测金相组织及其化学成分。在扫描电镜(SEM)下其组织形貌如图2—3所示。从图中可以看出:轴承内外圈组织均为回火针状马氏体、呈团絮状的不规则白色颗粒的合金渗碳体(Fe,Cr)3C,及残留奥氏体的复相组织。

图2 新轴承金相组织

图3 3号失效轴承的金相组织

经对比,新轴承样本和失效轴承样本内均未发现明显的金相组织变化,基本符合JB/T 1255-2001的淬回火马氏体组织3级规定。

5 硬度检测

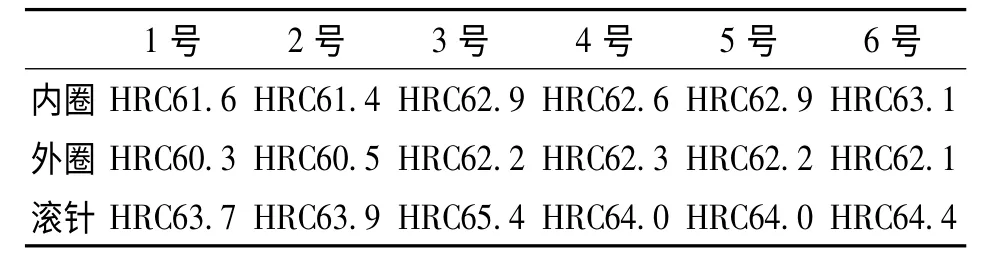

用洛氏硬度仪对内、外圈进行检测,由于滚针细小,采用维氏硬度检测,然后换算为洛氏硬度。为了更好地说明问题,采用了6个样本进行对比分析(1号、2号为新轴承,3号~6号为失效轴承),测量数据见表3。

表3 硬度数据检测

由表2可知:新轴承和失效轴承的内、外圈及滚针的硬度值分布较均匀,但与JB/T 1255-2001 规定的GCr15 淬回火组织的硬度(HRC60~65)相比偏低;新轴承的内、外圈及滚针的硬度值比失效轴承的硬度值偏低,失效轴承的内、外圈及滚针的硬度值比新轴承的高约HRC1~2。在轴承配对设计中,外圈固定则要求外圈比内圈和滚针的硬度偏高或一致,因此新旧轴承滚针的硬度匹配度与设计原则略有偏差。且失效轴承在使用过程中,由于塑性变形导致表面硬度上升,产生表面硬化,外圈的表面硬化变化更加明显。

6 水分测试与油脂分析

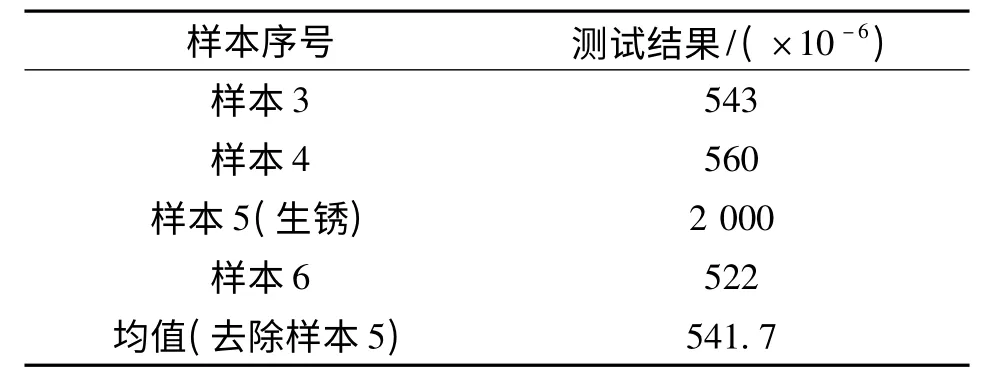

6.1 水分测试

由于有个别轴承的表面出现了锈蚀,所以,需对轴承表面进行水分测试,以检验水汽等的侵入情况。此次实验采用卡尔费休库仑法,测定时间短,测定等级可达10-6,虽然有些具有副反应的物质如酮类、醛类不能测定,但用在该产品的测试上相当合适。轴承油脂所含水分的测试结果如表4所示,除生锈的轴承,其余轴承的水分含量均值为541.7×10-6。从水分测试结果可见,轴承生锈是偶然现象,一般轴承的水分含量并不多,基本在一个合理的范围内。

表4 卡尔费休水分测试

6.2 红外光谱测试

滚动轴承损坏的原因30%是由于轴承的润滑不良,良好的润滑对提高轴承寿命和劳动生产率有着至关重要的影响[3]。选用合适的润滑油脂,并且添加合理的数量,能减少轴承的摩擦与磨损,使轴承运转平稳[4]。

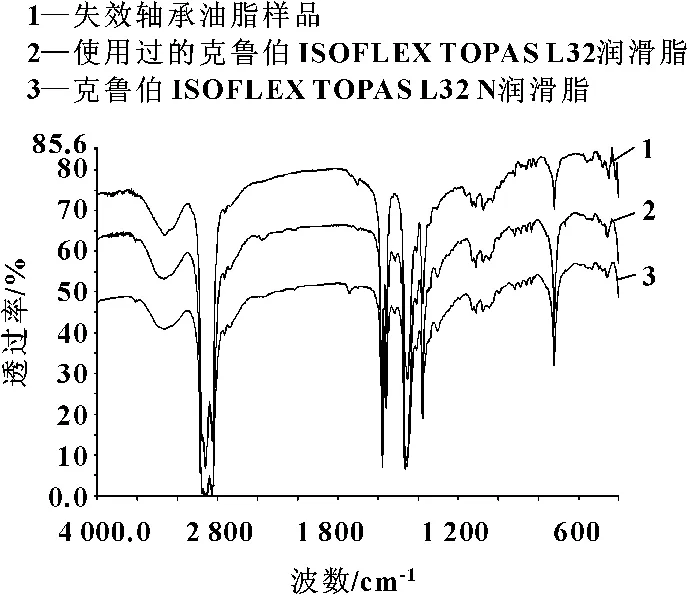

(1)润滑脂各组分的鉴别。通过对失效轴承(样本5,生锈)上所提取的油脂进行红外光谱测试,并与克鲁伯ISOFLEX TOPAS L32 润滑脂和未失效的润滑脂进行了对比分析,所得结果如图4所示。

图4 油脂红外光谱测试分析

由图4可知:失效润滑脂在3 600~3 500 cm-1左右出现的宽的吸收峰和1 700 cm-1左右出现的尖锐强谱带,是由碳氧双键C==O 伸缩振动造成的,随着运转时间的延长,吸收峰在不断地加剧和提高,说明高温下,润滑脂正在不断地氧化分解。研究表明:油脂在1 700~1 740 cm-1左右出现了明显的碳氧双键C==O伸缩振动吸收,其对波峰的吸收与油脂的劣化程度成正比,是油脂化学劣变的一项重要参数。从这项参数结合失效轴承油脂样品对光谱的吸收明显减少进行分析,说明油脂在运转中,可能由于纱线等的进入导致高温,羟基硬脂酸锂基脂、碳氢脂肪油的氢原子被夺取了,出现了氧化分解,伴随出现含C==O的基团或Si、S 等有机低分子分解产物,致使润滑性能显著恶化。通过图谱分析可知:轴承中的润滑脂已被破坏,油脂失效了。红外光谱分析虽然是一种重要的分析手段,还可以借助其他的一些分析手段,如铁谱分析、X射线衍射、能谱分析等进行进一步的细致分析[5]。

(2)添加剂及污染的鉴别及图谱分析。由图4可知:添加剂在润滑油中所占的比例非常低,一般只有5%。通过图4的图谱分析,发现在3 650、1 230、1 160、860 cm-1有特征吸收峰,这是由于添加了抗氧剂BHT,而且,在失效的轴承润滑脂中还继续存在着。其他诸如防锈剂、硫化油的波峰,并不是非常明显,对轴承的失效影响不大,故不再讨论。在3 800 cm-1有水的OH 伸缩吸收峰,说明存在高浓度的水,即脂已经受到了水污染,故而引起轴承的生锈。

7 综合分析

失效轴承材料为GCr15轴承钢,其化学成分基本属于正常范围,但其内圈的含碳量略低,从硬度检测结果来看,滚针的硬度高于内、外圈,说明内、外圈容易磨损和脱落,这点从外观检测结果:4个轴承的内圈端面上均有明显的凹坑、条痕和麻点得以验证;外圈固定,内圈转动,外圈硬度低于内圈硬度,这种匹配度与常规设计略有偏差。

从红外光谱分析可知:由于纱线的导入造成油脂出现氧化分解,这是由于轴承密封不好,异物进入,滚动体与内外圈的摩擦力矩增大,摩擦产生大量的热,被挤压部位形成高温区,由于润滑油的存在,因此表面高温部位被重新淬火,形成了淬火马氏体。同样由于局部高温的作用,使紧靠表面的次表层又接受了一次回火,回火温度高于滚针原来热处理的回火温度,致使次表层硬度下降,极易剥落,剥落后形成凹坑,挤压后形成条痕。从硬度检测结果:失效轴承的内、外圈及滚针的硬度值比新轴承的高约HRC1~2得到验证。

另外从红外光谱分析可知:内圈表面有红褐色和黑色斑点是由于在3 800 cm-1有水的OH 伸缩吸收峰,说明存在高浓度的水,即脂已经受到了水污染,故而引起轴承生锈。

8 结论及建议

由综合分析不难得出如下结论和建议:

(1)由于密封不好,异物进入使轴承内表面产生较大的压应力,产生凹坑、条痕,导致细纱机上下罗拉滚动轴承早期失效。(2)由于密封不好,使油脂受到了水污染,故而引起轴承生锈,导致内圈表面有红褐色和黑色斑点。(3)在轴承配对设计中,外圈固定则要求外圈比内圈和滚针的硬度偏高或一致,因此新旧轴承滚针的硬度匹配度与设计原则略有偏差。建议将外圈的设计硬度提高HRC2。(4)增加密封装置,建议采用橡胶密封圈密封,并采用双唇密封,设计时让唇口以过盈配合与轴承内圈贴合,从而达到防尘密封的目的,避免因密封不良引起早期失效。

【1】赵传国,滚动轴承失效分析概论[J].轴承,1996(1):50-52.

【2】林振强,赵玮,任昌峰.卡尔-费休库仑法水分测定仪原理及应用范围[C]//企业计量测试与质量管理-中国科协2005年学术年会论文集,2005.

【3】贾秀丽,张欣.电机滚动轴承润滑脂的合理使用[J].微机电,2009,42(9):88-89.

【4】温雅琴,杨杰.浅议润滑脂的合理使用[J].汽车运用,2008(6):31-32.

【5】薛进,张九渊,王春涛.红外光谱技术在轴承润滑脂分析上的应用[J].轴承,2003(7):22-23.

【6】李仁兴,周金宇,孙奎洲,等.随机载荷下滚动轴承系统疲劳可靠性分析[J].机床与液压,2012,40(1):157-159.

【7】王静,邓军,王斌.滚动轴承故障分形诊断中的信号处理[J].机床与液压,2009,37(1):173-174.

【8】蒋宇,李志雄,唐茗,等.EMD 下轴承故障程度诊断技术的研究[J].机床与液压,2009,37(8):257-260.