“河流地貌的发育”的沙盘模拟实验设计

2013-03-16湖北省武汉市第23高中430051江忠华

湖北省武汉市第23高中(430051) 江忠华

“河流地貌的发育”的沙盘模拟实验设计

湖北省武汉市第23高中(430051) 江忠华

对于河流地貌,在高考中占有重要地位,同时也是地理中的难点。特别是对于城市的孩子来说,对自然界中的流水作用缺乏直观的了解,所以对于这部分内容的学习就更显得困难和无趣,如果能对野外的各种地貌进行直接的考察分析,学生一定有深刻的感受,能取得很好的效果,但对于中学生来说,野外实践往往只能是心中的梦。如果能在教室进行模拟实验也是很多老师希望去做的,但是对于河流地貌的形成来讲,如何能让实验更接近真实的地貌成因呢?这也是许多老师曾探索过的内容。通过多次实验、探讨,我设计一个沙盘实验(如下图)。此沙盘解决了许多仅靠语言而较难解决的难题,在课堂实践中取得了很好的效果,下面是我制作沙盘不同部位的方法及其应注意的问题。

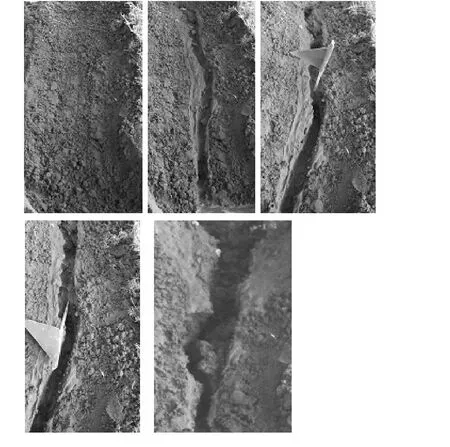

一、河谷侵蚀地貌的形成实验

1. 实验设计

(1)选略带土和砾石的粉沙:可直接到河边去挖沙,如果条件不允许也可在细沙子中掺入少量的泥土,这样在侵蚀形成峡谷后不至于快速崩塌而难于形成峡谷,若沙的比例相对高一些,演示宽谷的效果比较好,如果沙的比例相对低一点,演示狭谷的效果会比较好(这与实际河流地貌的形成条件比较类似)。

(2)选择湿度适宜的沙:如果比较干,开始的时候由于水的下渗速度快,向下游水流量迅速减小,沉积作用增强,在靠近下游的山坡上会比上游山坡河谷要宽,随着沙土中的含水量增加,水的下渗作用减弱,此时在较陡的山坡上会以下蚀作用为主,易形成“V”型谷(直接选湿度大的沙能快速形成“V”型谷)。

(3)坡度在15°~30°之间:在较陡的河段易形成“V”型谷和陡崖瀑布,且溯源侵蚀的效果较好,而且可根据实验的需要设计不同河的坡度。

2. 实验效果

如上图:(1)形成了典型的“V”型谷。(2)形成了陡崖、瀑布(插小红旗处)。(3)溯源侵蚀的效果较好,如图在陡崖上方插上小红旗,随着溯源侵蚀的进行,红旗就会倒下。(4)在上面的第五幅图中出现了崩塌、滑坡,且在实验中形成了短暂的堰塞湖。(5)在河谷中,特别是第五幅图中的河谷底部有大量的颗粒较大的砾石没有被冲到山下。以上这些现象是学生在生活中难于见到的,这些实验给学生强烈的直观感受。

3. 在实验中应注意的问题

(1)土壤的选择

如果选用纯沙做材料,一个很重要的问题是沙的渗水性很好,在河流流动的过程中,水极易迅速下渗,水量急剧减少,流水搬运能力迅速减弱,侵蚀地貌还不典型就变成沉积作用了,“V”型谷是很难得看见的,如果用粘土做材料,粘土比较板结,流水的侵蚀作用比较缓慢,在课堂中很难在很短的时间内看到结果。

(2)坡度的大小

因为坡度的大小不仅影响流速,而且影响水的下渗速度从而影响河谷的侵蚀与沉积情况。

(3)土壤的湿度

河流的形成条件之一就是要有稳定的地下水,河流之下的土壤比较湿润。

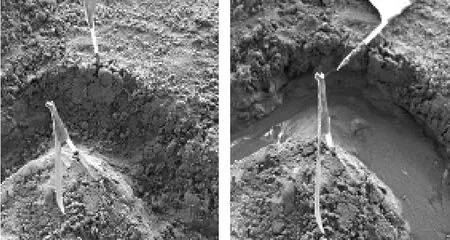

二、河湾处的侵蚀、堆积的实验

1. 实验设计

在河流中制作出弯道,如下图。

2. 实验效果

在凹岸快速侵蚀,在凸岸形成了明显的沉积地貌。

(1)由于侵蚀,凹岸的红旗倒下,在凸岸的红旗没有倒下。

(2)经流水作用后,凹岸较陡,凸岸较缓。

(3)在凹岸有较深的沟,在凸岸有泥沙淤积。

(4)在下游河段由于坡度较缓形成了宽谷。

3. 此实验常见的问题

(1)在河流弯曲处的两侧都迅速堆积。这种结果出现的主要原因是:河流上下游基本上都是以沙质为主,在这种情况下,由于上游处泥沙易侵蚀,“河流”中的泥沙含量大,而在水流向下流动过程中,水的迅速下渗,水流量迅速减小,搬运能力减弱,此时表现的基本上都是堆积作用。

(2)侵蚀不明显:主要原因是土质太硬,在短时间内难以达到理想的效果。

(3)两侧都是以侵蚀为主:主要是在弯道处坡度较陡的情况下易发生这类现象。

4. 针对此问题我采取的措施

(1)针对许多自然界河流的含沙量并不是太大的事实,我在河湾的上游段用粘土与沙混合制作河道,河湾附近用含泥土比例较少的沙做河道,这样河流的含沙量就比较符合实际河流的含沙量,同时流量也不会迅速减少。

(2)河流两岸的泥沙不能太薄,应有5~10cm厚,这样河湾处的凹岸侵蚀,凸岸堆的效果就比较明显,如果堆积的泥沙太薄,那么河湾处河流的含沙量就会比较少,在凸岸堆积的现象就不会明显。

(3)河流的落差应比较小。

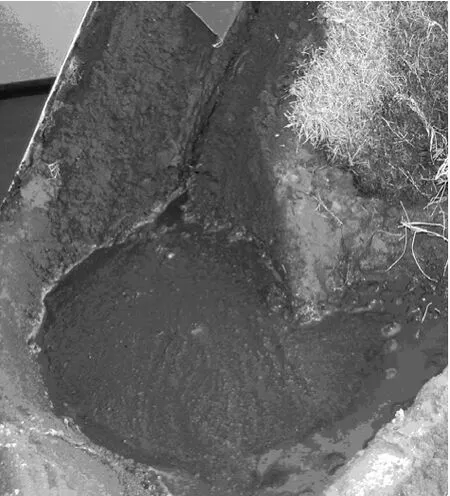

三、冲积扇的形成实验

教材中用的方法是用书缝当河谷,从书缝的位置向下倒沙来演示河谷的形成,该实验能较好的地演示冲积扇的形状,但也有几个不足之处,一是没有流水的作用,与自然界冲积扇的成因不同,而且影响了学生观察的效果,很难让学生将此实验与地貌联系起来,二是由于不是流水的作用,干的沙石在堆积的过程中常见的现象是大的砾石在斜坡上更易滚动,而使“冲积扇”上面的颗粒小而下面的颗粒大与实际情况不附而影响学生的学习。而我通过沙盘模拟却能较好地解决这个问题,使此实验更接近自然界中冲积扇的形成,且直观效果好。

1. 制作及实验方法

(1)在“河流”出山口的山麓地区埔上石子和粗沙。

(2)在沙中掺入石子。

(3)由于实验中的河谷较小,水流量不能太大。

2. 设计的理论依据

由于自然界的冲积扇的形成有几个很关键的因素:在山前,由于大量砾石的堆积,使得冲积上游位置的渗水性很好,大量的水渗入地下,再加上河道分散,河流水量大减,以及地势形变缓,流速减慢,使流水的搬运能力快速减弱,在上游堆积较大的砾石,向下游沉积物颗粒减小。

3. 实验容易出现的问题

由于水流刚流出山口,水流的速度降低还有一个过程,加上在地形变缓处有一个向下的冲击力,反而在出山口先形成一个凹陷的位置再形成冲积扇,特别是水流量很大时需要很大的空间才能形成冲积扇,这在教室或实验室里,实验器材是很难做到这么大的。另外在在实验中,由于下泄的河流中含有大量颗粒较小的泥质的沉积,影响水的下渗,加上实验中流程较短,使得河流在冲积扇地区的水流的分散及下渗很难达到实际的效果,如果流量很大就会使实验中的冲积扇很难出现上游颗粒大、下游颗粒小的情况。

4. 实验注意事项

通过多次实验及分析发现:第一个方面就是控制水流量,不能太大,如果间歇性的流水效果会更好(实际冲积扇的形成也不是稳定的水流);第二,为增加冲积扇形成的效果可在出山口的下面先铺一层小石子,再在上面埔沙,透水性就比较好,这样在较小的沙盘中,在冲积扇地区水的流量流速就能迅速减小,由于河流搬运能力的迅速减小,可使得冲积扇的实验能获得更好的效果。

5. 实验效果

(1)在河流的出山口形成了一个典型的冲积扇。

(2)在冲积扇的顶部有砾石的堆积,在冲积扇的下游位置的泥沙颗粒较小,效果明显。

四、大坝的修建和影响侵蚀堆积的主要因素的分析

1. 实验方法

用粘土及沙制作出两个交汇的山谷,在其中的一个山谷中种上草并在该谷下游建了一个小型堤坝,在两谷交汇之后的下游位置再做一个峡谷,如下图。

2. 实验效果

(1)这样就可让学生在沙盘中选择大坝的位置,通过大坝的建设让学生明白了影响建坝的因素及大坝选址中应注意的问题。

(2)泥沙在库区特别是库尾淤积严重,而坝下游的位置出现了很明显的侵蚀作用(如右图:在坝址的上下游河段出现了明显的高差),由此可引导学生分析大坝上下游的淤积和侵蚀情况。

(3)在两个库尾分别出现:没有植被的河谷下游库尾泥沙淤积严重,而有植被和有坝的河谷下游库尾几乎没有泥沙淤积的情况。

(4)除植被外,在一个河谷下游有一个小型大坝对泥沙的拦截作用。由以上实验可引申出三角洲形成及其速度变化的影响因素,并可分析不同坡度、植被等情况下的流水作用及其对地貌的影响。

此沙盘能很好的模拟流水作用形成的三个方向的侵蚀情况、冲积扇的形成及分选性,河湾的侵蚀与堆积及其对地貌的影响;三角洲的形成及其影响因素、流水作用的影响因素,对各种地形的实际辨认等众多难点问题,特别是对城市学生由于对山川河流缺乏切身感受,此沙盘能起到很好的效果。

(注:第一幅图片是在武汉市地理教师培训中的公开课现场照片,其它图是带领学生进行实验的部分照片。)

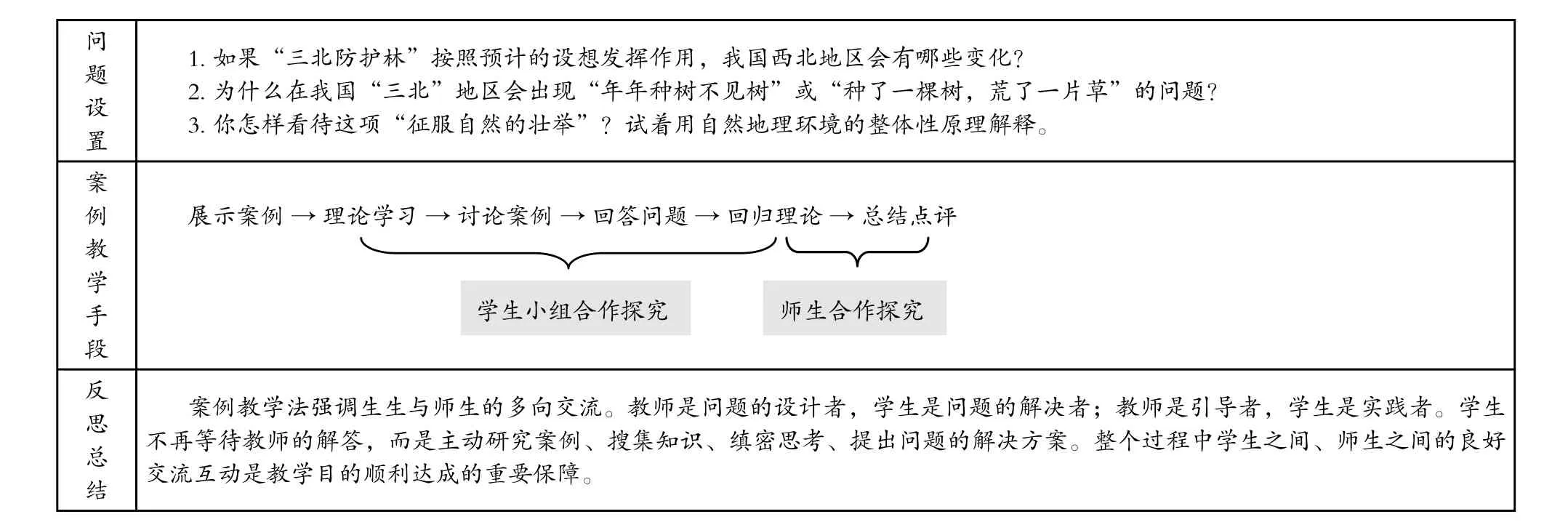

问题设置1. 如果“三北防护林”按照预计的设想发挥作用,我国西北地区会有哪些变化?2. 为什么在我国“三北”地区会出现“年年种树不见树”或“种了一棵树,荒了一片草”的问题?3. 你怎样看待这项“征服自然的壮举”?试着用自然地理环境的整体性原理解释。案例教学手段展示案例 → 理论学习 → 讨论案例 → 回答问题 → 回归理论 → 总结点评学生小组合作探究师生合作探究反思总结案例教学法强调生生与师生的多向交流。教师是问题的设计者,学生是问题的解决者;教师是引导者,学生是实践者。学生不再等待教师的解答,而是主动研究案例、搜集知识、缜密思考、提出问题的解决方案。整个过程中学生之间、师生之间的良好交流互动是教学目的顺利达成的重要保障。

经过确定目的、搜寻素材、筛选整合、编制案例四个步骤,已初步形成了一个完整的教学案例,但是要想把它打造成一个精品案例还需要这四个步骤的多轮重复。另外,记得把最终完善好的经典案例保存在自己的“地理教学资源库”里。