塔里木盆地塔中南坡断裂特征及对油气成藏的控制

2013-02-28

(中国石化西北油田分公司勘探开发研究院)

勘探·评价

塔里木盆地塔中南坡断裂特征及对油气成藏的控制

马庆佑,曹自成,吕海涛,沙旭光

(中国石化西北油田分公司勘探开发研究院)

塔里木盆地塔中南坡划分为卡塔克隆起区和塘古孜巴斯坳陷两大构造单元,分属两大断裂体系。塘古孜巴斯坳陷断裂体系又可划分为西部滑脱-逆冲、中部滑脱-逆冲兼走滑以及东部高角度逆冲等三个断裂发育区。 断裂主要发育于加里东中期Ⅰ幕和Ⅲ幕,以逆冲断裂为主,分为盖层滑脱型和基底卷入型两大类,并可划分出反转断裂、逆冲-滑脱断裂、逆冲-滑脱兼走滑断裂以及高角度逆冲断裂等四个亚类。不同断裂的叠加组合,主要形成了断层相关褶皱构造、潜山-披覆构造、花状构造以及正反转构造四大类构造样式。断层相关褶皱所形成的圈闭多且面积大,是重要的勘探目标,其成藏最关键因素应重点考虑储层发育情况;潜山-披覆构造是塔中南坡较发育的另一类重要构造样式,盖层条件为成藏关键因素之一,该类构造的周围斜坡地区也是有利目标区。塔中南坡四种构造样式形成了多种类型的圈闭,潜在资源量大,目前勘探程度较低,需加大勘探投入。

奥陶系;地震勘探;断裂特征;构造样式;油气成藏;塔里木盆地中部

塔中南坡位于塔里木盆地中央隆起带塔中隆起的南部,处于多个二级构造单元的交汇部位,断裂活动非常复杂。而断裂的多期活动和叠加改造控制了塔中南坡的隆坳格局和多种构造样式的形成,并对奥陶系碳酸盐岩优质储集体的发育及油气运聚起着重要的控制作用。受勘探程度及资料限制,前人主要针对中央隆起带断裂系统特征及塔中南坡台缘带储层特征、成藏条件等进行过分析[1-5],但对塔中南坡复杂断裂的控储控圈控藏特征等方面还缺少系统研究。近两年来,在同样是位于中央隆起带的巴楚隆起玉北1井奥陶系鹰山组获得了重要的油气勘探进展[6],这给塔中南坡地区的勘探提供了启示和思考。本文通过对塔中南坡2000多千米新采集二维地震资料的精细构造解析,开展了主要断裂带的平面展布、发育特征及形成期次等方面的分析,并结合已钻井的资料,分析了由不同断裂控制的构造样式对本区奥陶系碳酸盐岩储集体发育、圈闭形成及油气成藏等方面的意义,并提出了有利勘探方向。

1 研究区概况

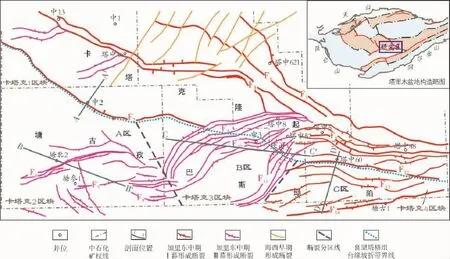

塔里木盆地塔中隆起以塔中Ⅱ号断裂带(F3)—塔中5井断裂带(F5)为界分为南坡和北坡(图1),塔中南坡又以塔中南缘奥陶系良里塔格组台缘坡折带(位置如图1中的蓝色虚线所示)为界划分为卡塔克隆起与塘古孜巴斯坳陷两个构造单元。本文的塔中南坡,其主体覆盖了中石化探区的卡塔克2、3区块,还涉及卡塔克1、4区块的部分区域,面积约1.6×104km2,二维测网密度2×4km~4×8km,勘探程度较低。

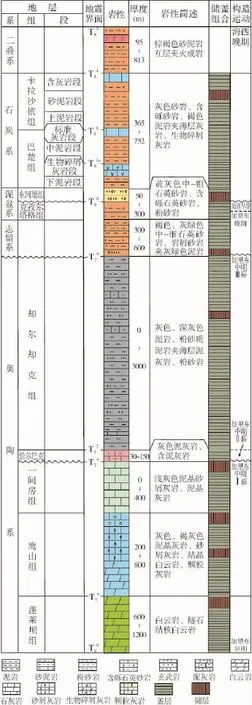

塔中南坡除区域性缺失侏罗系外,发育了从新生界至震旦系各时代地层,塘古孜巴斯坳陷奥陶系—二叠系的地层特征如图2所示。根据中2井和塘参1井的钻井揭示情况来看,塔中南坡奥陶系自下而上发育下奥陶统蓬莱坝组、中—下奥陶统鹰山

组、中奥陶统一间房组,但受加里东中期Ⅰ幕构造运动影响,塔中Ⅰ号断裂带(F1)、塔中南缘断裂带(F2)这两条断裂带的形成,使卡塔克地区剧烈隆升而剥蚀了一间房组全部及鹰山组上部地层。

马庆佑:1981年生,硕士,工程师。2004年本科毕业于石家庄经济学院资源勘查工程专业,2007年硕士毕业于中国地质大学(北京)构造地质学专业。现从事石油地质勘探工作。通讯地址:830011新疆乌鲁木齐市长春南路中石化西北油田科研生产园区;电话:(0991)3161538

图1 塔里木盆地塔中隆起构造单元及断裂系统分布

塔中南坡这两个二级构造单元在地层方面的主要差别在于上奥陶统地层[7]。晚奥陶世早期,海平面快速上升,塘古孜巴斯坳陷区迅速演化为陆棚与盆地相,与卡塔克隆起区发生“台盆分异”,卡塔克隆起区的上奥陶统良里塔格组碳酸盐岩向塘古孜巴斯坳陷区相变为却尔却克组下部的碎屑岩沉积,在这两个不同的构造单元属于“同时异相”沉积。晚奥陶世晚期,卡塔克隆起孤立的碳酸盐岩台地消亡,转变为大面积的桑塔木组混积陆棚相沉积,而塘古孜巴斯快速沉降为坳陷区,沉积了巨厚的却尔却克组复理石建造。据此分析,塘古孜巴斯坳陷是一个晚奥陶世的构造挤压坳陷。

2 主要断裂带平面展布特征

塔中隆起区的断裂格局整体呈向西北发散、向东南收敛的“帚状”,主要发育NW、NWW、NE、E—W四组走向的断裂。中西部主要以NW—NWW走向的逆冲断裂被NE—NEE走向的走滑断裂斜切,组成网格状的断裂格局(图1)。卡塔克隆起区断裂体系主要包括塔中Ⅱ号断裂带 (F3)、塔中南缘断裂带(F2)、 塔中 5井断裂带 (F5)和塔中60井断裂带(F12),主体呈NWW走向,主断裂以NNE倾向为主,发育逆冲断层、滑脱-逆冲断层以及反转断层。塔中南坡除上述断裂带外,其余断裂带根据地层发育情况及断裂特征统一划分为塘古孜巴斯坳陷断裂体系,该断裂体系相对比较复杂[3],断裂带走向变化较大,由西向东其走向由NNE向转为近E—W向,此外还有少量NWW走向断裂,在该断裂体系的中西部,它们呈现向NW—NNW方向凸出的弧状形态展布。根据断裂特征的差异,塘古孜巴斯坳陷断裂体系自西向东大体可分为三个区域(图1)。

西部滑脱-逆冲断裂发育区 位于卡塔克2区块,主要包括塘北2井断裂带(F6)、塘参1井断裂带(F7)、塘古孜巴斯1号断裂带(F8),主体呈NEE和近E—W向展布,主断裂倾向NW为主,沿寒武系内部膏盐岩层滑脱逆冲,上盘岩层在逆冲位移中发生相关褶皱变形。

图2 塔中南坡塘古孜巴斯坳陷奥陶系—二叠系地层简图

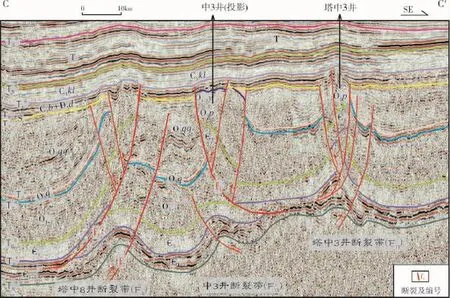

中部滑脱-逆冲兼走滑断裂发育区 位于卡塔克3区块,主要包括塔中8井断裂带(F9)、中3井断裂带(F10)、塔中3井断裂带(F11),呈近NE向展布,主断裂NW倾向为主,中部位于塘古孜巴斯坳陷弧形断裂体系的转折端,弧状形态明显。这些断裂具有明显的走滑性质,花状构造样式发育。

东部高角度逆冲断裂发育区 位于卡塔克4区块南部,主要包括塔中 60井断裂带(F12)、塔中60井南断裂带(F13)、塘古1井断裂带(F14),近 E—W走向,处在塔中全区“帚状”展布断裂体系的根部位置,略呈向东收敛、向西撒开的形态。主断裂近南或近北倾向兼有,具有明显的基底卷入式高角度逆冲性质。

3 主要断裂带的地震资料构造解释

通过对塔中南坡2000多千米新近获得的二维地震资料的解释,深化了对主要断裂带特征及活动期次等的认识。

塔中南坡以发育逆冲断裂为主,同时发育少量的走滑与张性断裂。逆冲断裂可分为盖层滑脱型、基底卷入型两大类,并可再分为反转断裂、逆冲-滑脱断裂、逆冲-滑脱兼走滑断裂、高角度逆冲断裂4个亚类。由于不同类型断裂带形成的构造样式差异很大,在分析它们对油气成藏的控制作用之前,有必要先列举几种有代表性的断裂类型进行详细解析。

3.1 塔中南缘断裂带(F2)——反转断裂

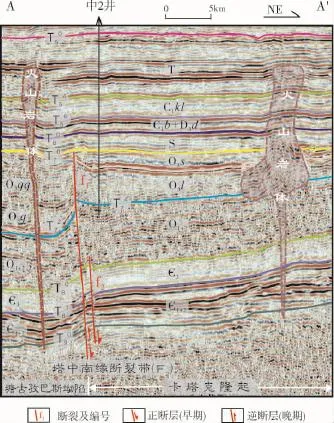

反转断裂主要发育在塔中南缘断裂带,它是卡塔克隆起的南部边界断裂,也是塔中南坡两个构造单元的分界断裂,它在西北端呈NWW走向,向东南端转为近E—W走向(图1),自北向南高角度逆冲,倾角上陡下缓,断距不大(图3)。

塔中南缘断裂带含两条主断裂f1和 f2(图3),早—中寒武世它们表现为张性正断层,如图3中的蓝色下降箭头所示,地震同相轴被重复错断,在断层上盘,中—上寒武统加厚。中—晚奥陶世在来自西南方向西昆仑的构造挤压应力作用下,西南边的那条早期正断层 f1受挤压应力集中而发生反转,转变为逆冲断层(如图3中的红色上升箭头所示),形成产状变陡的高角度逆冲断层,向上断至上奥陶统桑塔木组。塔中南缘断裂带上盘钻探的

中2井,缺失中奥陶统一间房组及上奥陶统恰尔巴克组,同时地面上可见上奥陶统桑塔木组向隆起核部上超沉积,表明塔中南缘断裂带的主要形成期在中奥陶世末(加里东中期Ⅰ幕构造运动),并于晚奥陶世早期定型。

图3 塔中南坡过中2井横切塔中南缘断裂带的地震剖面

3.2 塘北2井断裂带(F6)、塘参1井断裂带(F7)——滑脱-逆冲断裂

塘北2井断裂带位于图1所示的西部滑脱-逆冲断裂发育区,呈NEE走向展布,两条近于平行的主断裂(图4,f1和f2)以NW倾向为主,在晚奥陶世却尔却克组沉积末期(加里东中期Ⅲ幕构造运动)自西北向东南方向冲断,伴随该冲断作用还发育了相关的褶皱。

图4 塔中南坡横切塘北2井断裂带的地震剖面

在该剖面上,以其中的滑脱-逆冲断层(f1)为界分为上、下两大部分:下面为断层转折褶皱,上面为断层传播褶皱,它们在纵向上相叠置,两者具有共同的应力机制,显示自西北向东南的强烈挤压特征。下面的断层转折褶皱,为基底卷入式逆冲断层(f2)向上冲断,使上盘的岩层(C-1+2、C-3、O1+2、O3q)受断层面形态制约而发生褶皱变形,同时发育反向逆冲断

层(f3)。上面的断层传播褶皱,是上盘的岩层(C-3、O1+2、O3q、O3qq)沿中寒武统膏盐岩(T81地震反射波之下)向上滑脱冲断,随着冲断位移量减小,断层上盘及上覆地层发生褶皱变形。宽缓的褶皱核部被奥陶系顶面(T70地震反射波)所削截,所述的滑脱-逆冲断层的断面也终止于奥陶系顶面。局部地层隆起幅度较高位置(塘北2井),缺失志留系—中-下泥盆统,被巴楚组和东河塘组(C1b+D3d)底面(T60地震反射波)所削截。从却尔却克组内部同相轴来看,断层传播褶皱翼部旋转控制了却尔却克组同沉积生长地层的发育。却尔却克组顶部地层向构造高部位逐渐上超,厚度变薄,尔后志留系填平补齐式沉积,厚度不均,断裂带高部位缺失,而断裂带下盘低部位比上盘高部位明显沉积加厚。志留系之上地层变形微弱。

上述分析表明,塘北2井断裂带主要形成期为晚奥陶世末(加里东中期Ⅲ幕构造运动),中泥盆世末(海西早期运动)持续加强并最终定型。

地震测线B—B′还同时跨越了塘参1井断裂带(主断裂为f4、f5),从图4上看,它与塘北2井断裂带具有统一的应力作用环境,是塘北2井断裂带滑脱-逆冲断层之下断层转折褶皱构造向东南方向的延伸。

3.3 F9、F10、F11断裂带——滑脱-逆冲兼走滑断裂

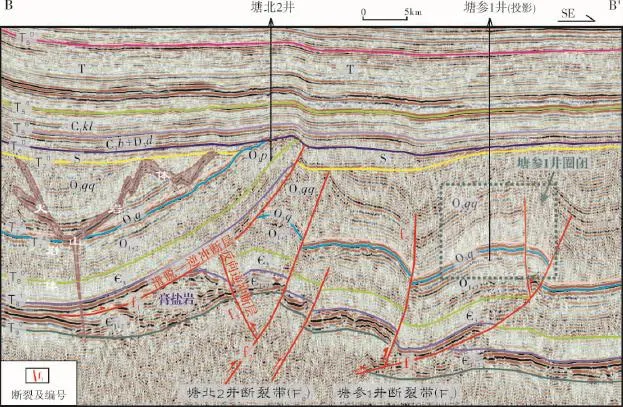

塔中8井断裂带(F9)、中3井断裂带(F10)以及塔中3井断裂带(F11)位于研究区的中部滑脱-逆冲兼走滑断裂发育区,它们均位于塘古孜巴斯坳陷弧形断裂体系的转折端,总体呈NE—SW走向,在各断裂带的西南端均具有醒目的弧形特征,但F10的弧形凸出方向与另两条断裂带相反(图1),它们在剖面上的断裂发育特征却非常相似(图5)。

图5 塔中南坡切过中3井断裂带的地震剖面

中3井断裂带主断裂为f1,向南倾,沿中寒武统膏盐岩滑脱面由南向北滑脱冲断,与由北向南滑脱逆冲的塔中8井断裂带(主断裂为f2、f3)形成对冲态势,构成“逆冲三角带”。F9,F10,F11这三排断裂带位于研究区东西部不同应力机制的构造调节部位,因此它们还表现出走滑性质,发育复杂的正花状结构,在剖面上兼具明显的“挤压、逆断、背形”等特点。这三排断裂带形成的构造变形均被奥陶系顶面(T70地震反射波)所削截,褶皱核部被巴楚组和东河塘组(C1b+D3d)底面(T60地震反射波)所削截,石炭系直

接覆盖在中—下奥陶统之上。这三排断裂带冲断褶皱变形区之间被凹陷或向斜带分隔,从卷入的地层变形情况分析,主要在晚奥陶世末加里东中期Ⅲ幕构造运动中形成,志留纪末的海西早期有继承性强烈活动。

3.4 塔中60井南断裂带(F13)——高角度逆冲断裂

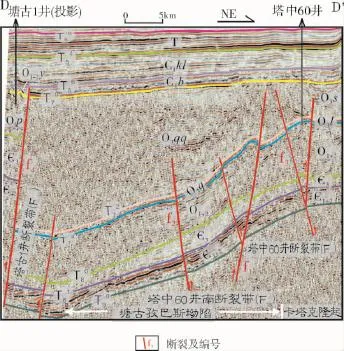

剖面 D—D′(图6)穿过F12、F13、F14三条断裂。

塔中60井南断裂带 (F13)的主断裂为f1和f2(图6),f1的逆冲特征更为明显,长度也更长,它在该断裂带中占有较大的权重。f1和f2两条断裂在平面上近E—W走向展布 (图1),为高角度逆冲断裂,向下切入基底,向上消失在上奥陶统却尔却克组中。其中的f1南倾,f2北倾,考虑它们的权重因素,可以认为塔中60井南断裂带总体上以南倾占主导地位。却尔却克组自南向北逐渐超覆在中—下奥陶统顶面(T74地震反射波)之上,地层厚度逐渐减薄,推测断裂带可能形成在中奥陶世末(加里东中期Ⅰ幕构造运动),断裂向上未断穿 T70面,表明晚奥陶世末活动基本停止。可能由于塔中东南部中寒武统膏盐岩相在西北部欠发育,同时距离塔南前陆褶皱冲断带更近,所以发育高角度逆冲断裂为主。塔中东南部地区发生多期强烈冲断构造变形而整体翘倾抬升[8]。

塔中60井断裂带(F12)的主断裂为f3(图6),平面上近E—W走向展布(图1),为高角度逆冲断裂,北倾占主导地位,向下切入基底,向上断至上奥陶统桑塔木组。

塘古1井断裂带(F14)的主断裂为f4,平面上近E—W走向展布,为高角度逆冲断裂,南倾占主导地位,向下切入基底。塘古1井断裂带由于距离塔东南隆起较近,受到东南方向挤压应力最强烈,导致断裂活动剧烈,奥陶系抬升,遭受剥蚀,形成中—下奥陶统出露的潜山。

4 断裂发育期次

我们把塔中南坡放在整个塔中隆起区来分析其断裂发育期次。寒武纪—早奥陶世末,塔中隆起处于克拉通内弱伸展背景,局部地区中—下寒武统发育小型正断层,如塔中Ⅰ号断裂带(F1)、塔中南缘断裂带(F2)的早期雏形。中奥陶世末,受加里东中期Ⅰ幕运动影响,这两条断裂带开始反转并强烈逆冲,同时发育塔中Ⅱ号(F3)、塔中 10号(F4)、塔中 5井(F5)、塔中60井(F12)等多排NWW向展布的逆冲断裂带,卡塔克隆起的雏形形成。晚奥陶世末,随着西昆仑挤压作用的加强,并开始叠加阿尔金造山作用的影响,塘古孜巴斯坳陷形成一系列NE向展布的盖层滑脱型逆冲断裂带,如塘北2井(F6)、塔中8井(F9)、中3井(F10)、塔中3井(F11)等断裂带。志留纪—泥盆纪,受东南部阿尔金断隆强烈挤压应力影响,塔中东南部及塘古孜巴斯坳陷的早期断裂带持续逆冲,形成多个潜山构造带。石炭纪开始,塔中南坡断裂活动强度逐渐减弱并最终定型。

图6 塔中南坡切过塔中60井南断裂带的地震剖面

综合分析认为,整个塔中隆起区主要有三个断裂发育期次,而塔中南坡的断裂主要发育在其中的前两个期次。

第Ⅰ期——加里东中期Ⅰ幕(中奥陶世末) 主要发育在塔中北缘、塔中东南部,以高角度逆冲断裂为主,构造活动强烈,形成塔中隆起的雏形。塔中南坡主要在塔中东南部和卡塔克隆起边缘有该期断裂发育。

第Ⅱ期——加里东中期Ⅲ幕(晚奥陶世末) 在塔中隆起,该期断裂主要发育在塘古孜巴斯坳陷,以

滑脱-逆冲断裂为主,主要形成北东向断裂带,并以具有弧状形态为显著特点。

第Ⅲ期——海西早期 (中泥盆世末) 该时期,主要在塔中北坡的西北端发育一组NE—NEE走向的断裂,它们切割了在加里东中期Ⅰ幕发育的第Ⅰ期断裂,使塔中北坡西北端的断裂形成网格状分布的格局。同时在塘古孜巴斯坳陷,塔中东南部早期形成的断裂带继承性活动,断裂带高部位地层遭受剥蚀形成潜山。

综合分析认为,研究区的断裂发育总体上具有东西分段、东强西弱、东早西晚的特征。

5 构造样式划分及其油气意义

构造样式是指同一期构造变形或同一应力作用下所产生的构造总和,它们一般与断裂的发生、发展密切相关,含油气区的构造样式与油气成藏联系紧密[9-10]。

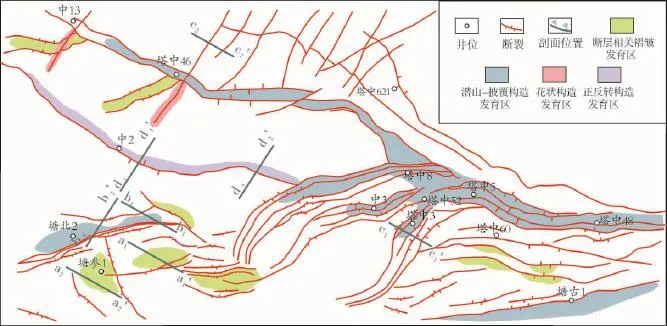

塔中南坡受塔里木南缘西昆仑和阿尔金两大造山带活动控制,形成多期叠加构造和变形,发育多种构造变形样式,整体具有层间滑脱与基底卷入并存、逆冲与走滑伴生等特点,早期断层控制后期构造发育,有些地区的深、浅层表现出统一、协调变形特征。根据地震构造特征,按照构造样式发育的动力学机制,结合生产研究的实际需要,笔者将塔中南坡发育的构造划分为断层相关褶皱、潜山-披覆构造、花状构造及正反转构造等四大类样式(图7,图8),它们对圈闭形成、油气成藏等具有不同的控制作用。

图7 塔中南坡四类构造样式发育区展布特征及相关地震剖面的分布

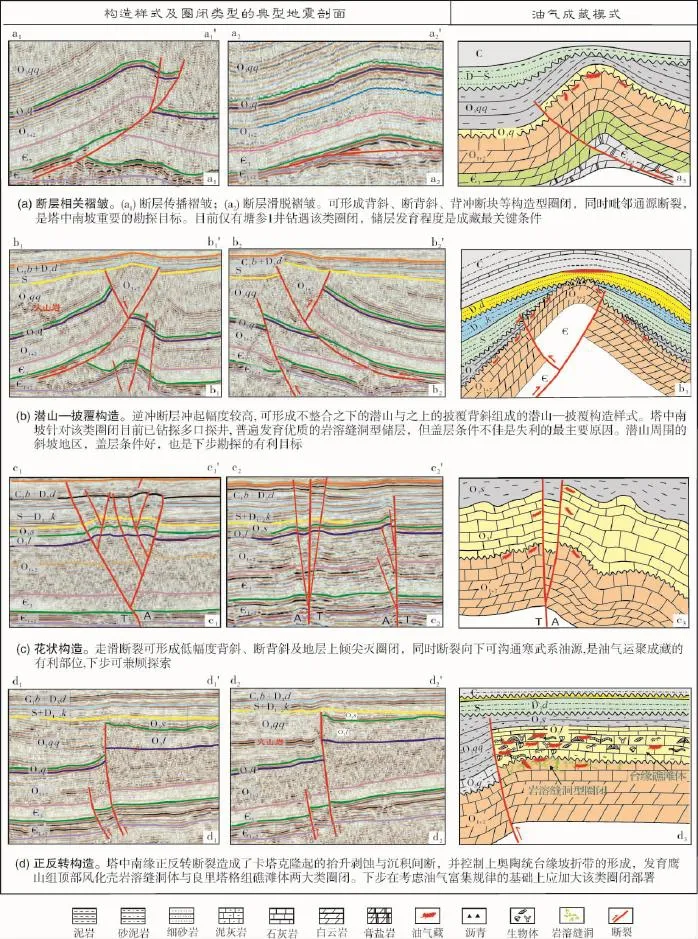

5.1 断层相关褶皱

断层相关褶皱是塔中南坡较发育的一类重要构造样式,一般分为断层传播褶皱、断层转折褶皱和断层滑脱褶皱三个亚类,在研究区主要可见断层传播褶皱(图8a1)及少量的断层滑脱褶皱(图8a2),分布在塘古孜巴斯坳陷塘参1井区及其以东、塔中60井南部、卡塔克隆起区中2井以北(图7)。

研究区大部分断层传播褶皱是滑脱-逆冲断层沿中寒武统膏盐岩向上传播时,在断层端点处发育的褶皱,上盘往往产生反向断层,从而形成背斜、断背斜、背冲断块等圈闭。这类圈闭的盖层条件较好,同时毗邻油气源断裂(图 8a3),成藏最关键因素应重点考虑储层发育情况。塔中南坡目前钻遇该类圈闭的井仅有塘参1井(图4),其背斜形态宽缓,上奥陶统却尔却克组顶部被T70不整合面削截,寒武系—奥陶系上下地震波组变化一致、同幅度变形,判断该圈闭在加里东晚期形成。由于塘参1井圈闭发育较厚的上奥陶统却尔却克组碎屑岩地层,所以之下的中—下奥陶统碳酸盐岩未受后期岩溶作用改造,同时断裂对背斜转折端储层改造作用有限,因此该圈闭储层发育欠佳。塘参1井中—下奥陶统

取心1回次,实钻证明整体储层较差,岩心观察仅见生物体腔溶洞27个,为方解石半充填—未充填,裂缝大部分被方解石和泥质全充填,测井解释为Ⅲ类储层,最终因为储层和油气显示均比较差而未进行完井试油。

图8 塔中南坡主要构造样式类型及其成藏模式

研究区断层滑脱褶皱主要是顺着中寒武统膏盐岩层的逆冲断裂在层间尖灭,并引起上覆地层发生褶皱形成背斜圈闭。该类圈闭在本区发育较少,因此不作更多详述。

虽然目前在塔中南坡对断层相关褶皱还没有较大的油气发现,但由这种构造所形成的圈闭多且面积大,一旦突破则资源潜力仍或可观,因此它仍是重要的勘探目标,但同时必须高度重视储层对该类圈闭的影响。

5.2 潜山-披覆构造

潜山-披覆构造是塔中南坡较发育的另一类重要构造样式。如果逆冲断层冲起幅度较高,强烈的隆起作用会使隆起部位的地层遭受剥蚀而形成不整合面,隆起翼部地层朝背斜核部逐渐减薄,由不整合面以下的潜山和以上的披覆地层叠加可形成潜山-披覆构造。塔中南坡发育多排NE—SW走向为主的潜山-披覆构造,如塘北2井区、中3井区、塔中3井区等,尤其是沿着塔中南坡与北坡的分界线附近,潜山-披覆构造发育带的延伸范围非常醒目(图7)。塔中南坡断层强烈的隆升作用使奥陶系出露地表遭受严重剥蚀,仅残留中—下奥陶统白云岩、灰质白云岩地层,随后志留系—泥盆系逐渐超覆其上,形成潜山-披覆构造(图8b1,8b2)

古潜山顶面风化壳遭受暴露淋滤作用后,可形成储集性能良好的岩溶缝洞型储层。如塘古1井的潜山(中—下奥陶统鹰山组)-披覆 (石炭系巴楚组中泥岩段)背斜组合(图6),鹰山组岩心裂缝与孔洞发育,在3 706.29~3 708 m井段放空1.71 m,累计漏失钻井液2046.5m3。中3井的潜山(下奥陶统蓬莱坝组)-披覆(石炭系巴楚组中泥岩段)背斜组合(图5),在蓬莱坝组3937.62~3946.21m井段岩心破碎,收获率仅为58.2%,裂缝较发育,并见溶蚀孔洞340个,大小为1.5×2mm~3.5×5mm,部分被方解石及少量泥质充填。

但长期的暴露淋滤作用也可能导致潜山顶部缝洞被方解石或砂泥质充填而成为致密岩石被保存下来。如塘北2井的潜山(下奥陶统蓬莱坝组)-披覆(泥盆系东河砂岩)背斜组合(图4),在蓬莱坝组,岩心仅见少量孔洞和微裂缝,岩石薄片观察的孔隙类型主要为晶间孔,面孔率总体较低。

塔中南坡针对中—下奥陶统潜山-披覆构造已钻探多口井,整体上储层均比较发育。对塘北2、中3、塔中3及塘古1等井进行对比可知,塔中南坡东部的潜山构造带较西部的抬升更为强烈,表生溶蚀作用时间更长,岩溶储层更为发育。

从已钻井资料分析来看,中—下奥陶统潜山之上主要覆盖泥盆系—石炭系,几乎所有这类钻井均在中—下奥陶统或上覆泥盆系、石炭系见到油气显示,但测试均为水层(低产或高产),说明盖层的封闭性较差,因此,良好的盖层条件成为潜山-披覆构造圈闭油气富集的关键因素之一。如塘北2井泥盆系东河砂岩直接盖在下奥陶统蓬莱坝组之上(图4),MFE(套管常规)测试折日产水2.60 m3。该井测试地层水矿化度及氯离子含量较低,分别为40 992 mg/L和375 mg/L,这两个指标在一定程度上可以表征地层水的封闭性较差。又如塘古1井石炭系巴楚组中泥岩段盖在中—下奥陶统鹰山组之上,中途测试3层,均为高产水层,从地层压力系数仅为1.01分析,失利原因可能主要是断裂长期开启,对油气保存不利[8]。

需要补充说明一下,在潜山-披覆构造的周围斜坡地区,常形成半充填—未充填的风化壳岩溶缝洞型储层,而且不容易遭受剥蚀,后期保存条件也较好。这类目标分布在潜山带的围斜区,面积大,也是有利目标区,在下步勘探中也需予以重点关注。

5.3 花状构造

花状构造受扭动应力控制,主要分布在卡塔克隆起区的中13井区、塔中46井区的走滑断裂带附近。塘古孜巴斯坳陷的塔中8井、中3井、塔中3井等断裂带兼具走滑性质,但花状构造形迹往往被潜山-披覆构造掩盖,不易识别,并且后期常成为火山岩发育的通道。在走滑断裂带收敛处常形成正花状构造,剖面上具有明显的“挤压、逆断、背形”的特点(图 8c1、8c2),在断裂弯曲部位会引起挤压和断隆而发育低幅度背斜、断背斜构造圈闭,在走滑断裂下盘还可形成地层上倾尖灭圈闭[11]。由于走滑断裂

一般较深,向下可沟通深层寒武系油源(图8c3),所以这类花状构造是油气运聚成藏的有利部位。塔中南坡目前尚未有针对该类圈闭的钻探,但值得兼顾探索。

5.4 正反转构造

正反转构造是指正断层系统控制的地堑、半地堑受到挤压作用后发生褶皱和逆冲构造变形,早期为正断层、后期发生逆冲位移的称为正反转断层[9]。后期的逆冲断层活动可以影响到上覆层,形成一系列的断层相关褶皱圈闭,如图8a所示的情形。

研究区塔中南缘断裂带 (F2)为一正反转断层(图3;图8d1,8d2),寒武纪发育小型正断层,地震同相轴向北被重复错断,在断层上盘中—上寒武统加厚,加里东中期Ⅰ幕运动后形成逆冲断层。虽然F2的规模和强度比塔中Ⅰ号断裂带(F1)要弱很多,但它与F1组合形成了“冲起构造”,造成卡塔克隆起区的抬升剥蚀和沉积间断,形成了广泛发育的鹰山组顶部风化壳岩溶储层。同时塔中南缘断裂带的正反转断层对上奥陶统的沉积具有明显控制作用,形成了台缘坡折带,断层上盘发育良里塔格组台缘礁滩体圈闭[12-13](图 8d3)。

在塔中北坡,由塔中Ⅰ号正反转断裂带控制的奥陶系良里塔格组台缘礁滩相圈闭已获得了重要油气突破[12],而在塔中南坡针对该类型圈闭的钻井还较少,且主要是利用二维资料钻探,效果不太理想。如位于中3井断裂带(F10)东端的塔中52井,其良里塔格组主要为巨厚层的泥晶灰岩、含白云质泥晶灰岩,岩心观察整体缝洞不发育,物性条件差,中途测试1层,为干层,完井试油酸化后折日产油2.32m3,水1.45 m3。又如位于塔中南缘断裂带(F2)中部的中2井,其良里塔格组主要为浅灰色亮晶藻屑灰岩、藻粘结岩,岩心观察溶蚀孔洞和裂缝发育。第1—2次取心见溶蚀孔洞180个,直径最大的达11 mm,大部分未充填;录井见荧光6.61 m/4层、气测异常6.61 m/4层,中途试油与完井试油均为低产水层。

从卡塔克隆起区的勘探实践来看,台缘礁滩体圈闭的特点是不受构造高低控制,储层横向不连通、垂向有封隔,形成相互独立的岩性圈闭,但同一缝洞单元的构造高处对油气富集更有利。塔中南缘断裂带上盘的下奥陶统良里塔格组台缘礁滩体圈闭与中—下奥陶统岩溶缝洞型圈闭保存条件好,成藏有利(图8d3),在考虑油气富集规律的基础上应该加大对该断裂带的勘探部署。

塔中南坡四种构造样式形成了多种类型的圈闭,是下步潜在的可钻探目标。各类圈闭的形成机制不同,导致其成藏条件有差异,能否取得油气突破还面临不同的风险因素。综合分析认为,断层相关褶皱形成的背斜、断背斜圈闭,面积与预测油气资源量大,下步需要重点落实评价。而塔中南坡正反转构造形成的礁滩体与风化壳岩溶缝洞型圈闭,成藏条件有利,但目前依靠二维地震资料来落实评价比较困难,需要部署三维地震资料。总之,塔中南坡勘探程度较低,圈闭类型多样,潜在资源量大,需要下一步加大勘探投入,争取早日实现该地区的油气突破。

6 结 论

(1)塔中南坡的断裂可划分为卡塔克隆起区断裂体系和塘古孜巴斯坳陷断裂体系,后者又划分为西部滑脱-逆冲、中部滑脱-逆冲兼走滑以及东部高角度逆冲等三个断裂发育区。

(2)塔中南坡以发育逆冲断裂为主,可分为盖层滑脱型和基底卷入型两大类,并可分为反转断裂、逆冲-滑脱断裂、逆冲-滑脱兼走滑断裂、高角度逆冲断裂等4个亚类。

(3)整个塔中隆起区主要有三个断裂发育期次,包括加里东中期Ⅰ幕(第Ⅰ期)、加里东中期Ⅲ幕(第Ⅱ期)以及海西早期(第Ⅲ期),而塔中南坡断裂主要发育在前两个期次。

(4)塔中南坡的构造可划分为断层相关褶皱、潜山-披覆构造、花状构造及正反转构造等四大类样式,它们对圈闭形成及油气成藏等具有不同的控制作用。

(5)塔中南坡勘探程度较低,圈闭类型多样,潜在资源量大,需要加大勘探投入。

[1]任建业,张俊霞,阳怀忠,等.塔里木盆地中央隆起带断裂系统分析[J].岩石学报,2011,27(1):219-230.

[2]任建业,胡德胜,阳怀忠,等.塔中隆起断裂系统及其对碳酸盐岩台地的控制[J].中国地质,2011,38(4):935-944.

[3]任建业,阳怀忠,胡德胜,等.塔里木盆地中央隆起带断裂活

动及其对海相克拉通解体的作用[J].地球科学-中国地质大学学报,2012,37(4):645-653.

[4]程翠,何希鹏,陆亚秋.塔里木盆地塔中南坡奥陶系礁滩储层特征和控制因素[J].石油地质与工程,2009,23(5):21-24.

[5]高志前,樊太亮,刘典波,等.塔里木盆地塔中南坡台缘带油气成藏条件[J].石油勘探与开发,2008,35(4):437-443.

[6]张仲培,刘士林,杨子玉,等.塔里木盆地麦盖提斜坡构造演化及油气地质意义[J].石油与天然气地质,2011,32(6):909-919.

[7]蔡习尧,李 越.新疆塔中南坡奥陶系的地层缺失和沉积相变化[J].地层学杂志,2008,32(4):353-361.

[8]杨海军,韩剑发,李本亮,等.塔中低凸起东端冲断构造与寒武系内幕白云岩油气勘探[J].海相油气地质,2011,16(2):1-8.

[9]漆家福,夏义平,杨桥.油区构造解析[M].北京:石油工业出版社,2006,107-108.

[10]王燮培,费琪,张家骅.石油勘探构造分析[M].武汉:中国地质大学出版社,1991,133-163.

[11]马庆佑,沙旭光,李玉兰,等.塔中顺托果勒区块走滑断裂特征及控油作用[J].石油实验地质,2012,34(2):120-124.

[12]杨海军,朱光有,韩剑发,等.塔里木盆地塔中礁滩体大油气田成藏条件与成藏机制研究[J].岩石学报,2011,27(6):1865-1883.

[13]王振宇,严威,张云峰,等.塔中上奥陶统台缘礁滩体储层成岩作用及孔隙演化[J].新疆地质,2007,25(3):287-290.

编辑:吴厚松

Fault Styles and the Control on Hydrocarbon Accumulation in South Slope of Central Uplift Belt,Tarim Basin

Ma Qingyou,Cao Zicheng,Lü Haitao,Sha Xuguang

The southern slope of Central Uplift Belt is divided into two tectonic units,Katake Uplift and Tanggubazi Depression,which belong to two fault systems.The fault system in Tanggubazi Depression can be subdivided into the western,central and eastern fault areas.These faults mainly developed during theⅠandⅢepisodes of mid-Caledonian movement and most of them are thrusting.The faults can be classified into two types,the cap-sliding and basement-involved faults,and they can be further classified into four subtypes,the reversion faults,thrusting-decollement faults, thrusting-decollement-with-strike-slipping faults,and the high-angle thrusting faults.Theses different faults are superimposed from each other and group into four styles of structures:the fault-related folding structures,buried-hill-draping structures,flower structure and positive reversed structures.The fault-related folding structures are the important exploration targets because they would provide many traps with large area,where the key factor of hydrocarbon accumulation should be if reservoirs develop.The slope areas around the buried-hill draping structures are also favorable targets where one key factor of hydrocarbon accumulation should be if the capping condition is good.It is considered that there would be many types of traps and amounts of potential resource in the southern slope of Central Uplift Belt but because of still low-degree exploration at present in it,exploration investment needs to increase.

Ordovician;Seismic exploration,Fault characteristics;Structural style;Hydrocarbon accumulation;Central Uplift Belt;Tarim Basin

TE111.2

A

2013-01-23;改回日期:2013-04-07

本文受国家科技重大专项专题 “塔里木盆地中央隆起区海相碳酸盐岩层系油气成藏主控因素与勘探突破目标评价”(编号:2011ZX05005-004)资助

10.3969/j.issn.1672-9854.2013.03.001

1672-9854(2013)-03-0001-11

Ma Qingyou:male,Master,Geology Engineer.Add:Exploration and Production Research Institute,SINOPEC Northwest Oilfield Branch Company,Changchun Nan Rd.,Urumchi,830011,China