社会力量与代议政治

——清末民初代议政治夭折之探因

2013-02-24毕竞悦

毕竞悦

论文

Articles

社会力量与代议政治

——清末民初代议政治夭折之探因

毕竞悦*

代议政治是现代宪政民主的一种重要形式,形式上体现为一个由全体人民或一大部分人民选举出的代表来对国家事务行使决定权。清末民初,我国也进行了代议政治的尝试,从清末的资政院、咨议局,到民国初期的两届正式国会,是我国进行现代政治制度的重要实践,然而此后,这种代议政治的形式便中断了。本文通过观察资政院和民国首届国会的结构特点,来分析中国最初尝试代议政治的失败原因。主要从两个方面来考察,一是代议机构的议员结构,二是代议机构中的辩论及其对政治权力的影响。其中,议员结构体现的是政治参与的实际状况,而议员在代议机构中的辩论及其对政治权力的影响,体现的是议政的实际状况。

一、晚清资政院:绅权与君权之间

清朝末年,进行了预备立宪改革,宣统二年(1910年),资政院正式开院,按照预备立宪的安排,资政院属于预备国会,或者说“准国会”,正式国会拟于1917年召开(未及召开,清朝就灭亡了)。不过,这毕竟是中国历史上第一个全国性的代议机构。

(一)议员结构

根据宣统元年七月初八日(1909年8月23日)颁行的《资政院院章》第二章“议员”的规定,①以下《资政院院章》、《资政院议员选举章程》中的内容均来自《大清法规大全·宪政部》。资政院议员由下列各项人员年满三十岁以上者选充:(1)宗室王公世爵;(2)满汉世爵;(3)外藩(蒙、藏、回)王公世爵;(4)宗室觉罗;(5)各部院衙门四品以下七品以上者,但审判官、检察官及巡警官不在其例;(6)硕学通儒;(7)纳税多额者;(8)各省咨议局议员。

其中,前七项被称为“钦选议员”,第八项被称为“民选议员”。虽然资政院并未采取两院制,但这种钦选议员与民选议员之分具有了两院制的模型,钦选议员体现了贵族院的倾向,而民选议员体现了平民院的倾向。根据宣统元年九月十三日(1909年10月26日)《资政院议员选举章程》的规定,各省代表是根据各省咨议局的定额来按比例分配的,这与众议院民选的规则具有相通之处,不是体现地方利益,各省均分名额,而是体现全体选民权利的均等,按照选民比例来分配名额。因而,可以说,从形式上来看,清末的资政院是一个上议院与下议院的混合体。

资政院议员还试图包含具有一定经济力量的人,即“纳税多额者”。中国自古有抑商的传统,并没有形成西方意义上的资产阶级,在资政院议员中能够把经济实力作为单独的一项列入,一定程度上表明了时代的发展和进步。但是在200人的资政院议员定额中,此一类仅占10人,而这一类人具体的身份如何,还需要进一步分析。

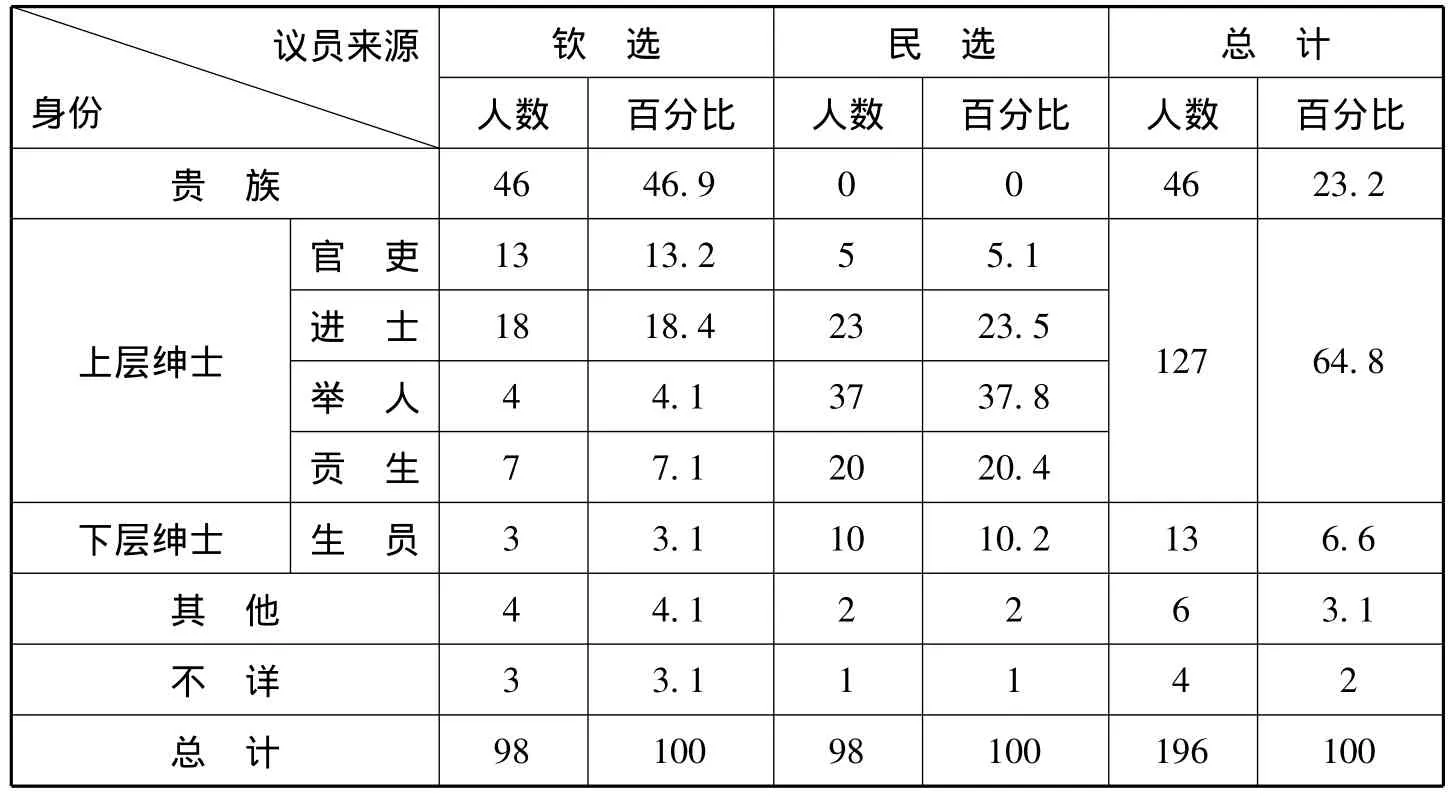

实际上,在中国传统的意识形态下,还有一个最重要的阶层,那便是“士”。“士”的地位是通过取得功名、学品、学衔和官职而获得的。如果把“士”看作一个统一的整体,那么观察资政院议员成分可以发现,前四类大体属于贵族一类,而后四类议员的实际身份基本上属于“士”的范畴,关于具体的构成情况,详见表1。

张仲礼认为,整个绅士阶层可以分为上层和下层两个集团。许多通过初级考试的生员、捐监生以及其他一些有较低功名的人都属于下层集团。上层集团则由学衔较高的以及拥有官职的绅士组成。①参见张仲礼:《中国绅士:关于其在19世纪中国社会中作用的研究》,上海社会科学院出版社1991年版,第6页。上层绅士与下层绅士在特权享有、社会地位以及政治诉求上有一定的区别。

下面笔者将从中国传统“士”的概念出发,来对资政院议员构成情况作一分析。大体上分为三类:贵族、上层绅士和下层绅士。“贵族”指《资政院院章》中规定的议员的前四类,如果其中有人有功名,不重复计入上层绅士之中。“官吏”一类是指未通过正常的科举途径而为官的,包括接受新式教育者。根据院章规定,钦选、民选议员各100人,但新疆2人未选,钦选议员也缓派2人,实际上钦选和民选议员各有98人,具体情况如下:

表1 资政院议员结构①本表的制作统计参考了李启成:《资政院第一次常年会议员小传》,载李启成点校:《资政院议场会议速记录——晚清预备国会论辩实录》,上海三联书店2011年版;张朋园:《资政院议员名录》,载张朋园:《立宪派与辛亥革命》,吉林出版集团有限责任公司2007年版。

钦选议员的“其他”一类主要为纳税多额者。“纳税多额者”除捐官者3人可纳入“官吏”一类外,其余7人为官办企业负责人1人,商人2人,同盟会成员1人,不详3人。可见纯粹的商人并未在其中占有太多分量。

民选议员的“其他”一类有2人,其中接受新式教育后又从事教育公共事业者1人,商人1人。此外,山西议员渠本翘因病辞职,由刘懋赏顶替,刘懋赏为商人身份。同样,在民选议员中,商人的比例极低。

通过上表,可以看出,虽然资政院区分了钦选议员和民选议员,具有了一定的“身份代表制”②一般而言,代表制的来源有两种,一为身份代表制,一为地域代表制。身份代表制即划分不同的身份群体,来选举代表。的特征,但除了贵族一类外,其他各类议员的构成大体相当,都属于中国传统“士”的范畴,其中上层绅士的比重远远大于下层绅士,细微的差别在于,钦选议员中,进士的比重比较大,而民选议员中,举人、贡生和下层绅士的比重比较大,但进士的人数也不少。当时已经废除了科举制,但是在议员结构中,有功名的“士”依旧占据了较大比重,说明传统的阶层结构还并未遭到破坏。

可见,资政院议员具有同质性,缺乏多元的制衡力量。当然,光凭议员构成的同质性并不能说明清政府搞不成宪政。在今天的代议制政府,议员一般都是专职的,他们具有参政议政的能力和意愿。在中国传统社会,“士”同样具有参政议政的能力和意愿,并且中国传统士大夫有以治国平天下为己任的精神,实际上,在资政院开会讨论中,许多议员也体现出了这种精神。但还是要回到当时的背景下,中国当时正处于近代转型时期,由一个君主专制国家转向现代国家,如果缺乏多元的制约力量和利益集团,一种正常政治下的议政模式并不一定能够促成这种转型。

资政院的议员中除了满族贵族之外,大部分人都可归为中国传统的士大夫范畴。他们有益于公益的一些主张更像是传统士大夫精神的体现。因为他们并不是一个独立的经济阶层,①士阶层的流动性也可以说明这一点:“在明代,47.5%的进士来自于祖上三代没有出过任何有科举功名的家庭,而有2.5%的进士来自于祖上三代没有出过一个生以上中考者的家庭;约50%的进士来自于祖上三代出过高级别功名头衔的门第。在清代,19%的进士来自于祖上三代以内出过有功名者的家庭;18.1%来自于出过一个或多个生员但无更高级别功名的家庭。这些资料表明,总共有37.2%的进士来自于其祖上三代的教育背景很低或完全是白丁的家庭,而62.8%的进士则来自于三代以内有科举功名的书香门第或官宦之家。”参见徐中约:《中国近代史:1600—2000,中国的奋斗》,世界图书出版公司2008年版,第72页。他们的诉求除了个人利益和道义之外,不具有经济基础,他们的功名和前途还要依赖于君主,因而,无论是上层绅士还是下层绅士,钦选议员还是民选议员,他们对于君主权力的限制都是有限的,更何况有些人参加资政院不过是为了升官捞取一定的政治资本,或者把资政院议员本身就视为一种官职。在这种情况下,一旦君主不愿意实行立宪,那么他们的立宪努力也就失败了。

然而,这里还有另一派制约力量,那便是贵族。余英时把清朝的统治特点归纳为“族天下”,②参见余英时:《戊戌政变今读》,载《二十一世纪》(香港)1998年第2期。这是因为在入关之前,清朝便定下了八旗主共议国政的制度。但到了清太宗之时,就已改为了君主独大的制度,朝仪不得平列,到雍正时期,君权进一步集中。③参见萧一山:《清史大纲》,上海古籍出版社2005版,第72—73页。当然,在君主制之下,权力集中有权力集中的好处,但是这样一来,贵族阶层被虚置,无法成为代议政治中有力的一支力量。

(二)作为议员的“士”与“君在议会”

以“士”为主体的资政院议员,体现出了符合时代发展的公共精神。①陈来认为,中国的士从其出现开始直到中华帝国晚期,一直保有着类似所谓公共知识分子的品格。其具有两个特点,一是“以道自任”,二是“以天下自任”。参见陈来:《儒家思想传统与公共知识分子——兼论现代中国知识分子的公共性与专业性》,载许纪霖、刘擎编:《丽娃河畔论思想——华东师范大学思与文讲座演讲集》,华东师范大学出版社2004年版。在关于一些带有普遍性的价值问题上,议员们达成了充分的一致。在谈论《报律》时,大多数议员都支持言论自由,减少对报刊的限制。②参见李启成点校:《资政院议场会议速记录——晚清预备国会论辩实录》,上海三联书店2011年版,第32—34页。在关于速开国会的问题上,全体议员应声矗立,鼓掌如雷,并齐呼“大清帝国万岁!大清帝国皇帝陛下万岁!大清帝国立宪政体万岁!”全场震动,足见人心所向。③同上,第71页。

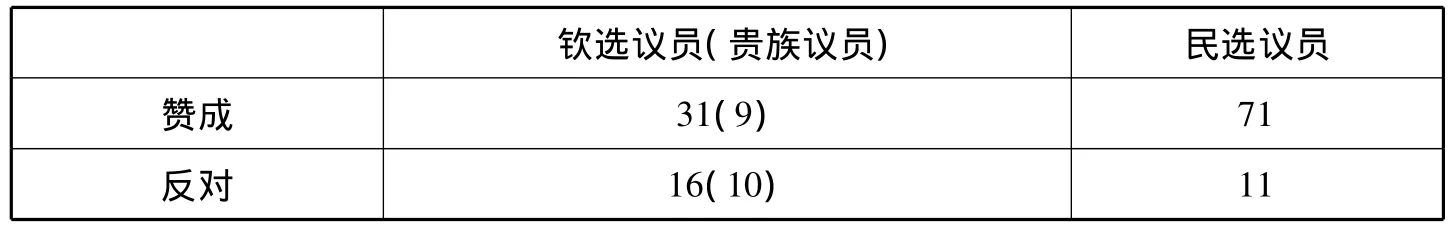

根据《资政院议场会议速记录》记载,即使是一些钦选议员也支持立宪和符合社会进步的议案。“钦选议员中虽不乏干才与善辩之士,但他们洞悉清廷积弱不振的种种弊病,难以启齿为之辩护。”④张朋园:《立宪派与辛亥革命》,吉林出版集团有限责任公司2007年版,第69页。比如剪发易服议案的通过,赞成者中不乏钦选议员,甚至其中许多贵族议员也表示赞成。具体情况如下表:

表2 剪发易服案表决结果的议员身份情况⑤李启成点校:《资政院议场会议速记录——晚清预备国会论辩实录》,上海三联书店2011年版,第378—379页。

在资政院中,除了上面所谈到的贵族、上层绅士和下层绅士以及其他人士之外,还有更为重要的一支,可以称为“君在议会”。皇帝虽然没有直接参加资政院,但是资政院开会前经常会宣读谕旨,等于为会议定调,资政院的决议也须最终请旨定夺。这相比于英国的“君在议会”,实际的影响和权力大得多。资政院与皇帝的基本关系是,资政院上奏折,皇帝发上谕做出批示。可见,创制权操纵在君主手中,①君主是拥有君权的一个职位,而不是具体的个人。因而,虽然当时溥仪年幼,并不代表君权幼弱。并无实质意义上的分权。而在英国,“君在议会”的意义在于“君在法下”。

上文谈到,资政院的议员大多可归入“士”,资政院的冲突主要围绕着士所代表的绅权与君权的冲突展开,这一方面是中国传统绅权与君权矛盾的延伸,另一方面通过资政院这个准国会性质的现代事物体现出来。

实际上,资政院未能达成协商、争执激烈的事件主要不是资政院议员内部的分歧,而是代表绅权的议员与君权政治的冲突,体现在速开国会问题和弹劾军机案上,这两个问题均涉及权力结构的重新分配。

在弹劾军机案之前,资政院与军机大臣的冲突就有所体现。在资政院第一次常年会第12次会议上,军机大臣到会演说,各议员纷纷陈述需速开国会之理由,更有议员要求军机大臣对此问题明确表态,还有议员提到如果是迟开国会的上谕,军机大臣应承担副署的责任,结果军机大臣与议员们不欢而散。②参见李启成点校:《资政院议场会议速记录——晚清预备国会论辩实录》,上海三联书店2011年版,第106页。这也为后来的冲突和矛盾埋下了伏笔。

最直接的导火索则是“湘抚侵权违法案”。按资政院院章规定,资政院与各省咨议局有“母子”议会的关系。“各省咨议局与督抚异议事件,或此省与彼省之咨议局互相争议事件,均由资政院核议。议决后由总裁、副总裁具奏,请旨裁夺。”(第二十三条)“各省咨议局如因本省督抚有侵夺权限或违背法律等事,得呈由资政院核办。”(第二十四条)宣统二年,湖南举办地方公债,巡抚杨文鼎未经交局议决,即命开始发行。议长谭延闿愤其漠视咨议局权限,将该案提请资政院核议。资政院以杨抚不法,据实奏上。当日军机大臣副署的谕旨说:杨文鼎未交局议,系属疏漏;既经度支部议定,奉旨允准,着仍遵前旨办理。谕旨在资政院会上宣布以后,民选议员指出:咨议局章程属于国家法律,军机大臣这样副署谕旨,就是“以命令变更法律”。“立宪国精神全在法律,督抚违背法律而不予处分,则资政院可以不必设,咨议局亦可以不必办,宪亦可以不立!”“似此无法律可守,不如就请皇上解散资政院!”③同上,第141—143页。大家一致要求暂时停议,请军机大臣特别是首席军机大臣奕劻到院答辩。掌握实权的军机大臣当然对此置之不理,议员吵嚷不休,整个下午会场都处在紧张气氛之中。

湖南公债案尚未得到合理解决,接着又有两宗咨议局与督抚异议的案件报到资政院:一为广西高等警察学堂限制外籍学生案;二为云南盐斤加价案。当日奉旨,前者交民政部察核具奏,后者交盐政大臣察核具奏。资政院上奏的是请旨裁夺事件,准与不准应当由皇帝直接裁决,而上谕竟委诸行政衙门察核,可见对资政院的轻蔑。资政院与君主根本不是一个层次上的事物,只被君主视作与行政衙门相当的一个机构。

1910年11月22日会议开始,议员们就撇开议事日程表,纷纷发言,交相指斥军机大臣,一定要弹劾军机大臣。25日,朝廷颁下一道谕旨,广西、云南两事均依院议,以显示前两道谕旨并非有意蹂躏资政院章程,希图资政院取消弹劾。这道上谕在资政院会上宣读之后,议员的意见发生分歧。有的认为既已奉旨依议,弹劾奏稿应该取消。有的认为近年内政外交弄得这样坏,都是由于军机大臣不得其人;现在军机大臣既然不负责任,就不应当用他们主持国事,仍需弹劾。后来虽然改为恳请“明定枢臣责任并速设责任内阁”具奏案上奏,但仍尖锐地指出:军机大臣不负责任,受禄惟恐其后,受责惟恐其先,徒有参预国务之名,毫无辅弼行政之实。请迅即组织内阁,并于内阁成立之前明降谕旨,将军机大臣担负的责任宣示天下,使其无所诿卸。

同一天,军机大臣联袂奏请辞职。摄政王载沣颁发两道朱谕(军机大臣回避,未副署),一是慰留军机大臣,二是不让资政院过问。后者写道:“设官制禄及黜陟百司之权,为朝廷大权……军机大臣负责任与不负责任暨设立内阁事宜,朝廷自有权衡,非该院总裁等所得擅预,所请著毋庸议。”①《中国大事记》,载《东方杂志》1910年第12期。这个朱批在实质上驳斥了资政院的弹劾权限,资政院并非一个独立的立法权分支。但显然议员们却在按照现代代议机构的逻辑在行使权力。当日,民选议员再度猛烈攻击政府。综合各议员的演说,有主张即辞职解散者,有主张再度弹劾者。经表决,102人赞成继续弹劾。第二次弹劾折呈进,留中不发。此事终不了了之,自此之后,议场转趋平静。

表面看弹劾军机案类似于行政机关与立法机关的冲突,但在当时中国的语境下,实质上是代表绅权的资政院议员与代表君权的军机处之间的冲突。当时的资政院还不是真正的立法机关,立法权主要还是在君主手中,①资政院与宪政编查馆权限划分的议案便反映了这个问题。宪政编查馆依然属于君权或行政分支。参见李启成点校,《资政院议场会议速记录——晚清预备国会论辩实录》,上海三联书店2011年版,第136—138页。皇帝也还不是“虚君”,用现代词语形容,仍是国家元首和最高行政长官。总体而言,绅权是从属于君权的,这种冲突在当时的制度框架下是不可能通过资政院协商得以解决的,而这种冲突能否解决恰是当时实现交叉认同、确立代议政治的关键。弹劾军机案的不了了之看似缓解了清政府的政制危机,但实际上标志着清末资政院试行代议政治的实质性失败。随着以地方绅士为主体的地方咨议局力量的增长,清政府的统治更加岌岌可危,在地方绅士的主导下,清政府解体了,中国进入了民国。②辛亥革命实际上是一场绅士主导的革命,参见[日]沟口雄三:《辛亥革命新论》,林少阳译,载《开放时代》2008年第4期。然而以绅士为主体的民国国会也未能成功实现代议政治。

二、民国首届国会:党派利益的极化

民国首届国会是中国历史上第一个真正的国会,其重要意义自不待说。正式国会开幕于民国二年(1913),因而也被称为“民二国会”,后被袁世凯解散,民国五年重又召开。本文主要关注的是“民二国会”。

(一)议员结构

根据民国元年(1912)八月十日公布的《中华民国国会组织法》,民国议会由参议院和众议院构成。根据规定,参议院议员有定额,而众议院则以地方人民选举之议员组织之,议员名额依人口之多寡定之。与清末对资政院议员有较为详细的身份规定不同,民国国会对于议员除了基本的资格规定外没有身份规定。这应该说是在由主权在君向主权在民转变之后的一大进步。同日公布的《众议院议员选举法》还规定了“停止选举权和被选举权”的条款,具体包括:现役海、陆军人及在征调期间之续备军人;现任行政、司法官吏及巡警;僧道及其他宗教师。这体现了军政分离,行政、司法与立法分离,警察权与立法权分离,政教分离的精神。③实际上,当时虽然没有明确规定议员应为专职,但是由于交通不便,往返周期加上会期一般占去了大部分时间,议员无暇他顾,各地议员一旦来京参加国会,往往会辞去原职务。但是考虑到少数民族地区的宗教、社会状况,同时还规定第二、三种情况不适用于蒙、藏、青海。

在民国首届国会选举之时,已经出现了政党,并在选举中发挥了作用。对于议员身份的分析,本部分将加入政党的要素,同时也可观察当时的政党与代议政治的关系,实际上,当时政党的问题也体现在了代议政治中。在众议院的596个议席中,国民党获得269个,占45.1%;共和、统一、民主三党为154个,占25.7%。在参议院的274个议席中,国民党获得123个,占44.9%;共和、统一、民主三党为69个,占25.2%。国民党在国会参、众两院共获392个席位,共和党、统一、民主三党共计不过223席,此三党为竞争国会第一大党合并为进步党。本文在统计议员结构时,为方便起见主要分“国民党”与“进步党”两类进行统计。

本文把议员的身份主要分成以下几类:官吏,指民国政府的官吏;旧式上层绅士;乡绅,包括下层绅士和未取得功名的地方名流;职业政治家;工商界人士;教育界人士;社会人士;军人。①张朋园的研究,在两院496人中,官僚150人,议员170人,教育106人,自由职业(新闻、律师)11人,工商3人,革命党人56人。参见张朋园:《中国民主政治的困境,1909—1949》,吉林出版集团有限责任公司2008年版,第104页。张玉法的研究,参议院266人,有经历可查者145人,统计中的经历226种,每人一至数种,重复计算,其中官僚90种,议员73种,教育35种,自由职业11种,社会团体职员(教育会、商会、自治会、团练会)6种,其他8种;众议院有经历可查者358人,共572种经历,其中官僚190种,议员218种,教育106种,自由职业24种,社会团体职员17种,其他17种。参见张玉法:《民国初年的国会》,载《近代史研究所集刊》(台湾)1984年;表3的统计还参考了徐友春主编:《民国人物大辞典》,河北人民出版社1991年版,并且参阅了相关的地方志。当时属于社会转型时期,人的身份也在不断转变之中,许多传统绅士转变为现代意义上的公共知识分子,从事教育等社会事业,因而所有身份以议员当选时的主要身份为准。

在张朋园和张玉法的统计中,都把“议员”作为一项重要的身份,指原资政院和咨议局的议员。笔者以为,议员不是一个独立的社会阶层,应根据其具体的社会身份来进行界定。②不过大量清末议员成为民国首届议员本身就说明了清政府与民国的延续性和社会结构同构性。在民国成立后,许多原清朝官员依旧留任,如果该官员并没有自觉支持辛亥革命或立宪,而是作为政治妥协而留任者,归入“旧式上层绅士”一类;有传统功名,并未直接参与民国政府,也不属于其他政治团体、社会团体者,亦归入此类;如果原为清朝官员,但是后来走上反清道路,支持政治革命,从事社会运动者,则不归入此类。职业政治家包括专职议员、革命党人,清末民初时出现的各类政治社团的成员,如宪友会、同盟会、自治研究所等,以及地方自治会成员。“同盟会员”一般归入政治团体一类,但是如果本人有其他分类里的具体身份的,则归入其中。本部分的“官吏”指所有在政府系统任职的人,包括事务官、政务官和司法官,因为当时中国尚未有明晰的分权机制,这些人在任职上也多有交叉,身份来源大体相同。来自教育行政机构的归入“官吏”一类。“教育界人士”主要指来自于属于公共领域的现代学校或教育类社团的人,不同于传统塾师,如果是传统的塾师,则列入乡绅一类。没有功名和官职的社会名流归入“乡绅”一类,如果其积极参与具有现代公共职能的社会活动,如办学、办报,则归入“社会人士”一类。社会人士包括来自非政治性的社会团体的成员,以及律师、新闻工作者等。

参议院定额274人,缺中央学会8人,实额266人,背景不详者62人,华侨4人,贵族10人(均为蒙古议员),其余190人具体结构如下①当时还有一类“华侨”议员。《中华民国国会组织法》(民国元年1912年8月10日公布)规定,华侨选举会选出参议员6名。在《参议院议员选举法》(民国元年1912年8月10日公布)中,对于华侨议员的要求仅仅是,通晓汉语。这说明,当时现代国籍法和国籍观念尚未形成,我们认可的国民并非根据国籍法,而是根据“血统”和“文化”。当然这种规定也与最初从事革命的一些人本身就是华侨有关,今天还有人在争论孙中山的国籍问题,不过在当时的语境下,孙中山作为中国革命的领袖并不存在血统上的不纯正。由于此类议员和贵族议员的特殊性,对于国会议员社会结构的分析不具有代表性,在统计时,未归入其中。:

表3 民国首届国会参议院议员结构

续表

众议院定额596人,全部选出,背景不详者214人,归侨1人,贵族3人(均为蒙古议员),其余378人具体结构如下:

表4 民国首届国会众议院议员结构

通过观察表3、表4,可以看出:

第一,两院议员以政治精英为主,政治精英包括官吏、旧式上层绅士和职业政治家。

第二,参众两院的议员结构基本相同,两院的区分并没有体现等级会议的特征。在众议院中,下层绅士的比重甚至有所下降。在参议院中,乡绅占5.3%,而在众议院中,乡绅仅占3.2%。

第三,国民党与进步党的议员结构也基本相同,均是以政治精英为主,但在三类政治精英的具体比例上略有区别。综合参议院和众议院的情况,国民党这三类人占国民党议员总数的66.2%,其中官吏占国民党议员总数的29.1%,旧式上层绅士占国民党议员总数的16.6%,职业政治家占国民党议员总数的20.5%;进步党这三类人占进步党议员总数的63.1%,其中官吏占进步党议员总数的19.8%,旧式上层绅士占国民党议员总数的21.6%,职业政治家占国民党议员总数的21.6%。

第四,在政治精英中,作为一个新兴的阶层,职业政治家占据了很大的比重,综合参众两院情况,职业政治家占上述三类政治精英总数的29.8%。他们是从政府官吏系统中分离出来的一个阶层,专职从事政治活动。这个阶层的来源比较广泛,有的是旧式上层绅士不满清政府统治投身政治运动的,有的是未能挤入上层绅士的乡绅,有的是接受了新式教育的新型知识分子,还有一些城市平民①比如在武昌起义中,作为同盟会会员的城市平民便发挥了很重要的作用。此一部分是一种新兴的政治力量,表明了民国政治的城市性。。这个阶层的出现是与政党政治在中国的萌生相一致的,说明中国具有了某种现代政治的特征。然而,当这一阶层缺乏实际的利益代言时,他们之间很容易导向纯粹的权力之争。大多从事政治活动的人都是有着建功立业的想法的,其中虽不乏为公共利益考量者,但是一旦涉及具体利害问题,却难免走向政治投机。

第五,旧式上层绅士在民国议会中占据了很大的比重,说明了民国政府与清政府的某些继承性。辛亥革命主要是一场政治革命,改变了中国的国体,而非一场社会革命,中国的社会结构未有触动,政府保持了稳定性,从这个角度也可以说辛亥革命并非激进的。观察议员经历可以发现,许多议员本身就是清末资政院或地方咨议局的议员。

第六,虽然辛亥革命并未激进地改变中国的社会结构,但是随着君权政治的解体,民间的力量得以自发生长,在民国首届国会的议员中,来自工商、社会领域的人数和议员比例都比清末资政院有所增加。然而这部分人依然占据着极少数,无法成为议会中有效的政治力量。

实际上,民族资产阶级基本上被排除在政治之外。根据1912年公布的《众议院议员选举法》,其中第四条对选民资格做了如下规定:(1)年纳直接税2元以上者;(2)有值500元以上不动产者;(3)有小学以上毕业学历者。“根据这个标准,很多纯粹的商人和新兴资本家是没有选举权的。直接税是指传统的地丁漕粮,厘金不在其列。商人和资本家当然很容易有500元以上的资产,但只有房产还不行,土地等才算不动产。很多资本家用的厂房和土地是租来的,而且他们往往没有学历。根据选举法,一个富有的农民可以有选举权,而很多新实业家却没有资格。”①金观涛、刘青峰:《开放中的变迁》,法律出版社2011年版,第163页。

第七,一个比较特殊的现象是,来自教育界的人占据了很大的比重。教育界也应该属于公共领域,但是这里单列出来表明了中国特色。②金观涛、刘青峰把学校称为“有中国特色的某种政治公共领域”。参见金观涛、刘青峰:《观念史研究》,法律出版社2010年版,第81页。来自教育界的人有的是有传统功名者,有的是留学归来者,他们能够当选主要由于:在当时文盲占多数的时代,教育界人士相比普通民众更具有参政能力;而从事教育也被认为与公益相关,易于获得人气。教育界人士也可以归入知识精英的范畴,实际上,大部分议员都可以归入知识精英,他们是中国传统士大夫的脱胎换骨。对于知识精英的重视,体现了民国初年的国会对于理性的强调,但是却缺乏意志的代表。前文已经论述了,以士大夫为主体的知识精英很难从根本上制约君主权力。士大夫制约君权的主要武器是一套以礼治为核心的道德意识形态,随着君主的取消,这套道德意识形态的作用也随之消退。因而,在民国之时,在缺乏意志的代表的情况下,这些知识精英同样难以成为制约统治权力的有效力量。

(二)议会辩论中的冲突

由于议会中的多数为国民党,而大总统为袁世凯,分属于不同派系,与晚清资政院不同,实质上的分权已经出现,但是却没有带来宪政安排。在议员结构缺乏等级分层的情况下,议会辩论主要呈现出党派争执的特征,由于党派之间阶层与政见的趋同性,③关于民初政党趋同性的论述,参见张玉法:《民国初年的政党》,岳麓书社2004年版。党派之争又主要表现为人事利益之争。当时的人事利益之争主要发生在袁世凯一方与由同盟会改组的国民党之间。

袁世凯作为总统代表行政权,以国民党为多数的国会代表立法权,袁世凯与国民党的冲突集中体现在了国会辩论中。据统计,在众议院重要议决案中,为大总统提出的十个议案中,可决者6项,否决者4项,而本院和参议院提出的议案则全部可决。④数字统计根据张玉法:《民国初年的国会》,载《近代史研究所集刊》(台湾) 1984年。可见,众议院讨论中的冲突集中于大总统与议会之间。参议院亦然。

监督行政权是国会的一项重要职能,而在民国首届国会,这种立法权与行政权的冲突则体现出独特的人事利益冲突。袁世凯与议会的冲突类似于君权与资政院的冲突,但是虽然袁世凯有皇帝的权力欲,却无皇帝的合法性,因而他并不能命令议会,对议会发上谕,他的意图需要凭借议会中支持他的党派来实现。因此袁世凯着手组织与国民党对抗的大党,进步党应运而生。①进步党与国民党的对峙由来已久。进步党的前身是清末立宪时的立宪派所组织的宪友会,而国民党则由清末的革命派演化而来。虽然在这种演化的过程中,人事变动甚巨,有的人今天是保守派,明天是革命派,但是就党派而言,了解这种传承性是具有意义的。因而,袁世凯与国民党的冲突在国会辩论中又可具体化为国民党与进步党的冲突。相较于当年军机大臣莅临资政院的高傲态度,行政官员参加民国首届国会答辩时,态度更为谦恭,而议员态度则更为强硬,多次弹劾案都获通过。这也体现了时代的变迁,以及行政权的减弱。

资政院的讨论无法撼动君权,而民国国会的讨论则可能动摇袁世凯的权力。在这种背景下,与资政院中钦选议员尚能保持公心不同,民国首届国会中支持袁世凯的进步党与国民党势同水火。袁世凯还通过组织小党派,分散国民党的势力。在无法操纵国会时,袁世凯也不得不搞“阴谋”,收买议员,在无法收买之时,便暴力破坏议会活动。甚至,在国会开会期间,出现了违法逮捕、杀害议员事件。这些行为是对议会政治的巨大戕害,但也侧面反映了行政权威的减弱,没有了正常的“君在议会”体制,只能通过非常方法对国会进行干涉。

国民党与其反对派在政体的看法上大相径庭。国民党主张议会政治,即国家主权由议会行使。进步党则主张,主权在国家,总统代表国家主权,并主张中央集权,扩张元首权力。争论固然与政见有关,但最重要的还是利益因素。国民党认为袁世凯“窃取”了革命果实,因而要限制其权力。而进步党大体是拥护袁世凯的。

冲突在国会正式开议之前即有所体现。在讨论选举参议院议长细则制定问题时,国民党主张于议长选举时用有记名投票,以便监督党员;进步党则欲用无记名,以便收买选票。对选举议长细则的草拟,国民党主张由参议院主席指定起草员,先起草后讨论;进步党主张起草员由各党在议场中的临时书记任之,先讨论后起草。对于选举议长细则的起草,国民党主张两院合起草,进步党主张两院分起草。结果在议长、副议长选举上,参议院费时两周余,众议院费时三周余。①参见张玉法:《民国初年的国会》,载《近代史研究所集刊》(台湾)1 9 8 4年。

在参议院议案讨论中,“以大借款案以及与二次革命有关诸案件争执最激烈”。②参见张玉法:《民国初年的国会》,载《近代史研究所集刊》(台湾)1984年。“众议院除法律案、任命案等之讨论外,争议最为激烈的为宋教仁被暗杀案、奥国借款案、大借款案、俄蒙协约案、国民党起兵案等。”③参见张玉法:《民国初年的国会》,载《近代史研究所集刊》(台湾)1984年。这些议案大多由于涉及党派利益而没能最后达成协商,不了了之。

首先看大借款案。辛亥革命后,北洋政府以办理善后改革为名,向英、法、德、俄、日五国银行团贷借长期巨额借款,款项高达2500万镑,年息5厘,分47年偿清,以解决政府的国库空虚问题。北洋政府同时许诺借款以盐税为担保。进步党拥护袁政府,认为借款已成事实,反对无用,主张监督其用途。而国民党则干脆不承认此违法签约之借款。双方相持不下。

进步党还以退席和不出席会议并通电各省都督干涉国会等非法政争手段相要挟。参院副议长王正廷为了维持议会与进步党的和平共处,建议两党各推二人为代表,协商退还政府咨文的起草问题,并将草案印发各议员讨论。进步党议员,虽曾推出二人代表协商起草,但待下次开会时又在休息室集议,推翻草案,延迟会议,以示维护袁政府违法借款。由于国民党议员占多数,进步党议员姚华、田应璜等实际并非不知议场已足法定人数,而是故意设词,以图推翻参议院表决,取悦于袁世凯。最后此事不了了之。

众议院中,围绕着国民党人发动二次革命,党派对峙激烈。宋教仁案曝光后,国民党人开始策动二次革命。而在此之前,袁世凯即召集国防会议,密议进攻江南。在议会中,进步党议员指责国民党起兵,而国民党议员则质问政府调兵。到了兵戎相见的地步,议会辩论已经没有意义了。

议会中虽有政府的代言人,但议会毕竟有自身的职能,因而在一些关系议会整体利益的问题上,议员们也大体能达成一致。

比如逮捕谢持案。当辛亥革命时,天津河北元纬路组织秘密革命机关,人称“血光团”,由四川黄复生、赵铁桥负责领导。谢持与黄、赵有联系,曾给予一些经济援助。有旅居津门的仕宦子弟周予觉及其妹周予敬,参加了该团组织,供出谢持为血光团负责人,但无任何证据。1913年5月17日,谢持为军政执法处逮捕。当时国会开会未久,出于维护国会尊严的考虑,各政党都不同意逮捕议员。19日,参议院开会。王正廷主席呈报政府来函,谢持议员已经释放,请讨论对付办法。于是,有请咨行政府查办者,有请政府出席质问者。议长付表决,赞成质问者居多数。①参见王葆真:《民国初年国会斗争的回忆》,中国文史出版社1996年版,第516页。

再比如预算案。从议会诞生之日起,财政监督便是其主要职能之一。1913年6月20日众议院讨论中央机关上半年度预算案。由代理财政总长梁士诒出席报告预算案。国民党议员王葆真首先提出质问:财政总长应当懂得预算两字作何解释,今日已届六月末旬,钱已花出,才提出上半年的预算案,试问这个预算案还能成为预算案否?国家财政支出,由人民担负,未经国会议决,谁负其责?梁未能答。继而国民党李根源、邱冠棻等皆痛论预算之不正当,不能成为预算案。进步党王敬芳、胡汝霖、刘崇佑亦有质问,问下半年预算案何时提出?问预算案是否可以删改?问已用之款何人担责?梁士诒答谓,本席是次长,不能列席国务会议,不能答复,且到部未久,一切多未熟悉。词穷而遁。褚辅成提议,下次开会,须请段总理出席,有三事须口头质问。②同上,第517页。

议会的财政监督职能与议会议员的有产者身份有关。然而,正如前文所分析的,议会议员构成中,来自工商实业界者寥寥。民国国会对于预算案的关注一方面是出于法理,另一方面则是由于在当时之中国,财政预算问题是与民族主义直接关联的。国家不独立、战争赔款、国库空虚都是联系在一起的。除上述争议不大的议案外,大体达成一致的重要议案均与民族主义有关。可见民族主义是当时可以识别的重要的“交叉认同”的基础。

一是弹劾刘揆一案。工商总长刘揆一,虽系国民党人,因其违法借得英商款项500万镑,经过众议院质问,竟谓无按照法律手续的必要,国民党人不能饶恕他。前经国民党议员刘恩格、张嗣良质问后,国民党议员徐傅霖又提出弹劾案云:谨按临时约法十九条第十二项提出弹劾,如得议员四分之三以上之出席,三分之二以上之可决,即咨请大总统先将工商部总长刘揆一免官,以谢国民,等语。未久,袁世凯准他辞去工商部总长职务。③同上,第523页。

二是奥国借款案。1913年4月,财政、海军二部经德商瑞记洋行与奥国下奥证券公司分别签订120万英镑及200万英镑两项合同。此项借款名为订购舰艇,实乃济北京政府穷困之支出。奥国借款因未经国会同意在国会中引起轩然大波。在众议院,由奥国借款案引起了四起弹劾:一为国民党议员张华润等弹劾政府违法案;二为共和党议员何雯等弹劾财政总长周学熙案;三为国民党议员黄懋鑫弹劾国务总理赵秉钧、财政总长周学熙案;四为进步党议员李国珍等弹劾赵秉钧、周学熙案。这四个议案由不同党派提起,但最后均获通过,赵秉钧、周学熙去职。虽然由于利益原因弹劾范围有所区别,但这是议会涉及人事争执时少有的不同党派议员间的一致。说明当时的议会尚存有对法理的维护。

三是俄蒙协约案。1912年11月3日,沙俄不顾中国政府不承认外蒙独立的严正声明,强迫外蒙傀儡政府签订《俄蒙协约》,声称“蒙古对中国的过去关系已经终止”,规定俄国政府“扶助蒙古的自治”,在蒙古享有特权。《俄蒙协议》签订的消息一经传出,全国舆论大哗,革命党人一致指责袁世凯北京政府应付无方,坚决主张不予承认。全国各政治团体也都通电痛斥沙俄侵略行径。在众议院,在俄蒙协约案上,起初各政党均支持政府对俄采取强硬态度。

然而民族主义在当时作为交叉认同的基础,并不足以促进政制建构。更何况民族主义依然大不过一些人的私利。这或与中国传统的民族观念有关,并不是太排斥外族入侵,反倒是本族的权力斗争更加水火不容。1913年,统一、民主、共和三党在袁世凯政府的资助下,成立进步党,赵秉钧组织的国民党内阁解体,内阁总理由陆军总长段祺瑞兼代。对于俄蒙协约案,进步党采妥协态度。由于国民党未能控制众议院多数,中俄协约在众议院获通过。但在移送参议院后,在国民党议员的压力下,最后议案依然搁置。

清朝末年,虽然由于内忧外患,君主个人的权力逐渐削弱,但是仍能维持形式上的统一。随着清帝逊位,能够维持这种形式上统一的力量不存在了。由于缺少以经济基础为区分的基本阶层关系,党派利益的极化倾向在议会讨论中显现出来,妥协的政策无法达成。面对议会政治无法解决问题,国民党人投入了二次革命,而进步党议员出于作为议员的本能反应,还试图维持议会。1913年11月间,进步党议员丁世峄、黄云鹏等百十人,还在众议院开两次谈话会,向政府提出最后的两次质问书。但议员签名者无几,因恐招忌,有妨求取官职。最后,民国首届国会被解散。

三、试行代议政治的正面与负面

通过清末民初代议政治的实践可以看出,就参政主体而言,主要是绅士群体,其他群体还缺乏广泛的政治参与机会;就议政而言,社会力量对于政治力量的影响有限。梁启超在论述议会之于立宪政体的作用时,曾论述道:“民间有疾苦之事,皆得提诉于议院,更张而利便之,而岂有民之怨其上者乎?故立宪政体者,永绝乱萌之政体也。”①梁启超:《立宪法议》,载《饮冰室文集点校》,云南教育出版社2001年版,第920页。也就是说议会可使国家免于动乱。但是晚晴资政院和民国首届国会都最终不了了之,也并未终止战乱,反而受到战乱的冲击,民国二届国会后代议政治也中止了,直至1948年重又举行国民大会选举,民初未能建立起一个现代的代议政治。但这并不是说,这两个全国性代议机构毫无价值。它们毕竟是中国最早对于代议政治的尝试,其积极意义和消极意义都值得思考。

这两个全国性代议机构的积极方面与中国社会的自发发展密不可分。在资政院和民国首届国会中,都展开了激烈的辩论,这本身就是对专制的一种反对。对于一些公认的价值,比如言论自由、重视教育等,大部分议员都表示赞同,一定程度上体现了议员们的公共精神,也与议员们的知识分子身份有关。

在资政院中,议员大部分为传统绅士,他们构成了社会上的一个独立阶层,一定程度上起到了社会自治的作用。在中国传统社会,绅士的地位是通过取得功名、学品、学衔和官职而获得的。他们是地方官员与百姓之间的中介人。州县长官必须借助地方绅士在当地事务上的信息和建议,而绅士反过来又增进当地的福利。由于中国古代社会的地方官任期较短,对管辖地方事务多无兴趣,也不愿发起长期的建设规划,这类规划便落到了士绅的头上。“士绅筹款修造桥梁和渡口等公共设施,集资疏浚河道、修建沟渠和堤坝、改良灌溉系统,也捐款修缮当地庙宇、神殿和古迹。此外,士绅还经常介入当地的慈善赈济事业……士绅在当地社会中的一个主要作用,是在公堂外通过劝解仲裁,弭息个人与邻里之间的民事纠纷。”②徐中约:《中国近代史:1600—2000,中国的奋斗》,世界图书出版公司2008年版,第59页。

金观涛、刘青峰把黄宗羲《明夷待访录》想象中的以家族为本位、以绅士为代表制的公共空间称为绅士公共空间,“它是儒学式公共空间在中国的表现形态”。③金观涛、刘青峰:《观念史研究》,法律出版社2010年版,第81页。资政院可谓是对黄宗羲所想象的绅士公共空间的初次实践。在资政院中,有些人的行为已经超越了传统“士”的范畴,体现了某种独立的社会力量。比如在资政院中发言积极、被誉为“资政院三杰”的雷奋、易宗燮、罗杰,他们均为民选议员,颇有点民意代表的味道。再比如以咨议局议员为主发起的国会请愿运动,要求速开国会,他们的诉求已经超越了中国传统君权政治的范畴。

清末民初之际,许多传统士大夫开始向现代公共知识分子转变,也可以说是中国最早意义上的公民。很多议员在接受传统教育之后,或公费或自费出国学习,回国后投身于公共事业。当时,还出现了职业政治家,从事公共教育、律师、新闻等行业的人。在民国首届国会中,教育界议员占据很大比重,一方面说明当时中国社会与传统的延续性;另一方面,当时的教育正在从传统教育转向现代教育,获得传统功名的人具备了进入权力体系的资格,而接受新式教育的人却并不一定当官,因而教育界议员已经与传统知识分子不完全相同了,代表了现代公共领域的力量。由于辛亥革命并非一场激进的社会革命,所以中国的社会领域得以延续和发展,资政院和民国首届国会议员身份和结构上的延续性说明了这一点。

代议政治的挫折与转型期两个全国性代议机构的设计脱不了关系。

首先,国会在政体中的位置并未确立。

光绪三十三年八月十三日(1907年9月20日)公布的《设资政院谕》①参见《光绪朝东华录》(第五册),中华书局1958年版,第5736页。中称,设资政院是为了“取决公论”,“以立议院基础”。这种意旨也体现在了后来的《资政院院章》中。由此可以看出,清廷主要把资政院定位为一种听取公论的机构,也就是一个咨询机构,而非立法机构。主权在君的基础没有改变。在君主立宪制下,虽然依旧有君主存在,但是已经不再是单一的主权在君,比如转型时期的英国,主权由君主、贵族和民众共享;再比如明治维新后的日本,实现了主权在国。

召开民国首届国会的直接法律依据是《中华民国临时约法》,该法第五十三条规定:“本约法施行后,限十个月内由临时大总统召集国会。”《临时约法》还正式确认了“主权在民”——第二条规定:“中华民国之主权,属于国民全体。”现代国家的“主权在民”在政制设计上一般体现为“议会主权”,但是《临时约法》对于国会在政体中的地位并未有所表述,只是规定了国会的一些具体职能,而这些具体职能经常随着政治局势的变化而变化。

没有确立国会在政体中的位置,实际上使得人民主权无所依归,民国初年的争论主要围绕着“总统制”还是“内阁制”转圈圈,而无论是总统制,还是内阁制,都无法解决主权问题。在君主消失之后,国家失去了主权的代表,混乱不可避免。

其次,国会的定位模糊。

应该看到,资政院和民国首届国会主要都是在进行“立宪”,属于立宪时期,而非日常政治时期,不可能单纯地承担立法机关的职能。利益的纠葛不可避免,重要的是能够达成妥协。资政院和民国两届国会的程序基本是按照日常国会来设计的,但资政院和民国两届国会实际上都承担了某种制宪会议的职能,要解决转型时期的政治安排问题。制宪会议与日常国会不同,日常国会只需在宪政的框架下依照宪法规定履行国会职能。而制宪会议则是要完成立宪和设计政制的任务。①制宪会议不等于制定宪法,制宪会议的形式因历史条件不同也不尽相同,它或者是有形的也可能是无形的。它可能以一种正规的制宪会议的方式,当然也可能以一种非正规的,甚至有可能在战场上见分晓的方式来进行博弈。比如说,辛亥革命后的南北和谈便属于制宪会议,主要问题是讨论实行君主立宪还是民主共和,南方代表伍廷芳和北方代表唐绍仪并非代议机构的代表,而是两大政治力量的代表。

就民国首届国会而言,实际上,关于日常国会事项的讨论,内部分歧都不大,讨论都属正常。而争执主要就集中在涉及政治权力分配的问题上。南北和谈只是暂时达成了清廷与革命派的和解,而对于现代国家的政治制度并无各方接受的良好安排。1911年12月3日由各省都督府代表联合会制定并颁行的《中华民国临时政府组织大纲》是中华民国政府构建的主要依据,但其对于政府的三权具体如何行使、三权之间的界限并无明确规定,甚至遗落了司法权;没有规定中央与地方政府的关系。《中华民国临时约法》有一定进步,但对于权力划分也并不明确,同样没有规定中央与地方的关系。这些宪政制度的关键环节都成为悬而未决的问题,是民国首届国会必须要面对的,在民国首届国会上依然需要对诸如总统制还是内阁制这样的问题争论不休。

正规的制宪会议宜秘密进行,这一来是为了避免外界干扰,二来是为了保护代表发言,以免其意见成为日后政治报复的理由。②美国1787年的制宪会议是通过协商方式成功立宪的典范,便遵循了秘密原则。而日常国会则一般应该公开进行,这也是选民对议员进行监督的一个途径。而资政院和民国首届国会的程序都是按照公开原则来设计的,允许外界旁听,允许媒体报道。

制宪会议一般应有各政治力量的主要代表参加,而日常国会则一般应遵循立法权与行政权分立的原则,行政官员不得兼任议员。资政院的议员虽然不乏高官权贵,但是贵族议员除了照顾各民族的代表之外,清皇室议员和世爵议员大多属于不掌握实权者;官吏议员也严格规定了四品以下的要求。军机大臣只是莅临资政院,大多摆出审查工作的姿态,而非参与讨论,在需要答辩时,军机大臣也可以单方面拒绝来到资政院。①参见李启成点校:《资政院议场会议速记录——晚清预备国会论辩实录》,上海三联书店2011年版,第128页。作为重要力量的“君在议会”只是发发上谕,而并不参与协商。民国首届国会的议员理论上均为民选,当时的众多要人都非国会议员,如袁世凯、孙中山等。在缺乏代议传统、立宪尚未完成的情况下,让资政院和国会决定更具有政治力量的人物的命运,可谓天方夜谭。资政院只能等待皇帝上谕,而民国首届国会议事则屡遭袁世凯或明或暗的破坏。这也注定了议会的最终崩溃,由于议会承担了其不应承担的职能,在无法达成协商的同时,也造成了人们对于议会政治的失望。

在南京临时政府时期,只有参议院,体现了转型期的特殊性。在民国首届国会会期中,曾经在国会两院中推人组成宪法起草委员会,这表明了当时对于立宪的需要,以及一定程度上隔离日常国会与制宪会议的努力,但是二者之间的界限并不明显,国会上讨论的许多问题同样涉及立宪问题,因为立宪问题的解决是国会许多讨论问题的前提。如果能够先召开制宪会议,再召开国会,或许效果更好,但是为了履行南北和谈达成的协议,遵守临时约法,只能速开国会。②由此也可以看出,南北和谈并非一次成功的立宪事件,只是暂时达成了清廷与革命派的和解,而对于现代国家的政治制度并无各方均接受的良好安排。

四、社会力量与代议政治

然而,作为转型期的议会,要想理解其失败的原因,还需要从代议政治的发生学上寻求答案。何谓代议政治?不是说有几个代表去投投票就是代议政治了,代议政治的实质特征在于由代议机构拥有最后的权力,能够达成协商来决定国家大事,以符合理性③一般把代议机构视作意志的代表,而基佐和密尔的论述都强调了代议政治符合理性的一面。参见[法]基佐:《欧洲代议制政府的历史起源》,张清津、袁淑娟译,复旦大学出版社2008年版;[英]J.S.密尔:《代议制政府》,汪瑄译,商务印书馆1997年版。和普遍利益。本文的观察对象均为近代转型、宪政形成时期的代议机构,这又不同于宪政实现、日常政治时期的代议机构。代议机构的协商能够取代君主专制成为国家治理的依凭,这就需要代议机构具有实质的权力和力量,而这种权力和力量的来源则是问题的关键。正如密尔所认为的,限制行使权力的规则,“只有在和真正政治力量的实际分配相一致的条件下,才是有效的”。①[英]J.S.密尔:《代议制政府》,汪瑄译,商务印书馆1997年版,第69页。代议政治重要的不是形式上的开议会,而是其得以形成的背后的社会根源。

(一)议员结构与代议政治

西方现代议会一般来自于中世纪的等级会议,等级会议被视为近代宪政体制的预备阶段。等级会议分为两种,一为英国式的上下两院制,二为法国式的三级会议,有的国家还出现过四级会议,但在实质上都属于等级会议。等级会议的特点便是划分不同的身份群体来选择代议士(议员)。比如英国的上院为贵族院,由教俗贵族组成;下院是平民院,由骑士和市民代表组成。法国的三级会议是由教会贵族、世俗贵族和市民代表三个等级组成。不过,所有等级的共同特点是“有产者”,等级会议的英文Estates本身便含有“财产权”的意思,因而也可以称为“有产者会议”。“有产”本身就意味着一种权利(right)和特权(privilege)②在西方封建社会,针对特定群体的权利可称为“特权”,是法定的,与权利一样,有相应的“义务”,与我们今天通常理解的腐败现象不同,也与我国古代社会的“特权”不同,我国古代社会针对上层阶层的“特权”一般没有对应的义务。,有了权利和特权才可以对抗权力。等级会议体现了具有一定社会地位的不同利益群体之间的博弈,在博弈中制衡权力。

在西方历史上,议会的出现与地方自治相关,地方形成了对于中央有效的分权制约。但并非所有的地方分权都可以导致良好的中央与地方共治的局面,西方的地方自治是与其封建制度联系在一起的,封建制度实质上是一种等级制度,各个等级之间彼此负责和制约。西方的等级会议与西方封建社会的结构密切相关,最开始,议会的出现便是土地贵族为了限制王权、维护自己的财产利益。

如果封建制导致了地方割据,那么便不可维持。中国历史上也出现过分封诸侯的局面,但是终究逃不脱“合久必分,分久必合”的历史循环,究其根源就在于没有解决好封建制的政制建构问题。可以说封建制的成熟与等级会议的确立是同一的过程。议会保障了贵族的权力与权利,同时也保障了王权,使得王权与诸侯权力可以共存。

正是这样一种权力制衡的关系奠定了西方宪政的基础之一。曼斯菲尔德认为,必须要有经济—社会和政治上有能力的或有特权的阶层,它们在团体组织中代表“邦国”或“帝国”的全体人民,同统治者相对。“主权者不能一下子创造出来,必须一部分一部分地发展出来:各等级是介于政府与个人之间的一个部分。各等级的存在确保政府事实上具有某种可代表的东西,即组成公众的人民。尽管各等级可能与君主一样无意促进自由,但它们对君主主权的挑战能够转入有利于自由的方向。”①[美]曼斯菲尔德:《近代代议制和中世纪代表制》,刘锋译,载刘小枫选编:《施米特与政治法学》,上海三联书店2002年版,第333页。

今天,在世界上的代议制政府中,议会的“等级”色彩已经褪去,在实行两院制的国家,虽然有的国家也有身份上的一定区别,但更多的是体现一种权力制衡的关系,等级身份的色彩不再那么明显。但是不可忽视的是,在现代议会的发展过程中,这种等级制衡所起到的作用。议会中多元群体的存在就是为了防止密尔所说的“阶级立法的危险”,议会应该是为了普遍的利益,“任何阶级,或是任何可能联合起来的阶级的联合,都不应该在政府中发挥压倒一切的影响”。②[英]J.S.密尔:《代议制政府》,汪瑄译,商务印书馆1997年版,第98—99页。

因而,分析议会成员的身份构成是了解代议政治实效的一个途径,这也是本文研究的重点。在我国清末民初的全国性代议机构中出现了议员身份同质化的现象。权利必须有权力保障,从清末民初代议政治的实践中可以看出,议员大多为传统的“士”或者由“士”演化而来,没有形成有效制约政治权力的多元社会力量。

中国的传统社会并非一个典型意义的等级社会,历史上形成了一种中央集权的组织形态,在中央权力昏弱之时,往往产生地方割据,而非地方自治,民国初期的状况便说明了这一点。③民国首届国会之前的临时参议院便呈现出了地方利益极化的特征。在这种状况下很难产生等级会议式的议会。黄宗羲提议建立“学校议政”制度,学校成为表达意见和讨论政策的中心,以使统治者能对人民负有责任。④参见(明清)黄宗羲:《明夷待访录·学校》,中华书局2011年版。

黄宗羲的制度设计类似于一种议会形式,但更多的是根源于中国传统的政治模式,提倡士大夫的参政议政精神,而非利益集团对于统治权的制约。梁启超曾经说过:“欧洲国家集市而成,中国国家积乡而成,故中国有乡自治而无市自治。”①梁启超:《饮冰室专集之八十六》,中华书局1936年版,第52页。这句话一方面表明了中国的社会领域的存在,另一方面也表明了中国社会领域存在的问题。现代国家的建立依赖于新兴阶层的兴起和城市力量,而这恰恰是中国所欠缺的。

虽然资政院和民国首届国会在政治体制中的作用值得质疑,但其成员构成大体反映了当时真实的政治力量状况。当然,从实效上讲,能当选议员者一般为社会之精英,能够对社会、政治问题有着良好的判断,具有相关知识,有利于做出理性的判断。所以,中国清末民初的议员以政治精英(同时也是知识精英)为主并不是问题,关键的问题在于精英阶层的单调性。不可否认,除了“知识分子”,也就是传统的“士”之外,各阶层都有精英人士,农工商各界都有睿智之士,而这些阶层基本被排除在代议政治之外,缺乏政治力量,不能不说是一大问题。而且,即使是以“士”为主的议员,其中上层绅士所占比重也远远大于下层绅士。上层绅士以官吏阶层为主,本身就属于掌握国家执政权力的一方,缺乏限制权力的动机;下层绅士一定程度上可以代表地方自治的力量。

(二)税收与代议政治

西方代议制的产生往往与税收财政问题相关。比如作为议会发源地的英国,很早便出现了独立的王室财政,国家独立于市民社会,但几乎无权控制市民社会,②迈克尔·曼列举了英国王室收入的状况。参见[英]迈克尔·曼:《社会权力的来源》,刘北成、刘少军译,上海人民出版社2002年版,第565页。“君主每一次试图征集更多的财政收入时都要与那些能够提供这种收入的人协商或冲突”③[英]迈克尔·曼:《社会权力的来源》,刘北成、刘少军译,上海人民出版社2002年版,第587页。。

相比之下,在中国传统社会,却没有明确的皇室财政与公共财政的区分。且中国的“士”阶层则长期被排斥在纳税义务之外。独立于官吏系统之外的有产者缺乏有效的政治力量。同时,长期以来的抑商思想和政策压制了商人阶层的发展。

虽然清末民初的这些议员大多也是有产者,“无代表、不纳税”的观念对他们也产生了一定的影响,①比如议员易宗夔指出:“我们是咨议局间接所选者,不是人民直接所选者,准诸不出代议士不纳租税之通例,我们自不能代表人民承诺新租税。”参见李启成点校:《资政院议场会议速记录——晚清预备国会论辩实录》,上海三联书店2011年版。但是中国的地主不同于西方的地主,西方的地主与国王的关系是封臣与封主的关系,二者具有权利义务的对应关系,而中国的地主不具有所有权的保障,与皇帝的关系完全是臣民与君主的关系,主要是从属性的,没有对等性。一种特殊的税率递减制也可以说明中国的传统士绅并非构成代议制政府的阶层因素。“富人按财产的比例纳税较少,而穷人纳税较多。如果谁变得相当富有,并且有优越的社会关系,他就可以向政府交很少的税。绅士利用他们的功名身份、特殊关系和特权干预地方行政,可以说不是代议制政府的形式,而是上层人物的统治形式。”②[美]费正清编:《剑桥中国晚清史》,中国社会科学出版社1985年版。因为,在这里,特权(或权利)与义务之间并不存在对应性。

在这种情况下,也不可能有真正的“无代表、不纳税”观念,因为纳不纳税、纳多少税,并不完全取决于是否有代表,与权力系统的关系起着更大的决定作用。作为士大夫阶层的主体思想的儒家思想虽然提倡差等秩序,但主要依靠一套礼治原则,而非经济原则,实际上儒家思想具有“反封建性”,也就是反对西方式的以相互权利义务关系为基础的封建模式。在清雍正时期曾提出“官绅一体当差一体纳粮”,遭到士阶层的普遍反对。

在资政院之时,以“士”为主体的议员缺乏制约君权的实质性力量,到了民国,君主的因素不存在了,那些议员依然缺乏制约政府权力的实质动力,更多把议会作为一个竞逐利益的政治舞台。

(三)议员结构与交叉认同的缺失

当然退一步说,即使中国不存在西方式的等级,而是按照中国道路走下去,也不一定不能达成宪政,因为宪政不仅是求异,也是求同。光是有等级制衡也不足以促成现代宪政的建立,当诸等级之间水火不容时,只能爆发暴力冲突,而不能实现妥协。代议政治还有另一个重要的特点,就是能够达成协商。因而,对于代议政治的实现,还有一个重要的因素,那便是“交叉认同”的存在。

对于代议政治的研究,有人更多的关注于多元的利益群体之间的差异,但是比较政治学的研究注意到了某种共享价值对于宪政社会的重要意义。①“对于一个保持团结的社会、一个能够并且愿意保护它的所有公民的权利的政府,必须有某种共享价值。”See Franklin,Daniel P.&Baun,Michael J.(eds.),Political Culture and Constitutionalism:AComparative Approach,M.E.Sharpe Inc.,1994.交叉认同(cross-cutting cleavages)是“比较政治学”中提出的一个术语,是指当社会倾向于交叉划分时,更可能形成妥协的制度安排。②See Almond,Gabriel.Comparative Political Systems.Journal of Politics,1964,pp. 391-409.举一个例子,一个社会按照贵族和平民进行划分,但是贵族和平民都认同言论自由的原则,这时就形成了交叉认同。交叉认同不是在所有事情上整齐划一、一致通过,而是有分歧、有认同。

对于近代西方的代议机构,大卫·斯塔萨维奇进行了更为细致的分析,他强调了代议机构中不同派别的“交叉认同”的重要性,他甚至认为,如果有交叉认同的存在,即使没有宪政分权机制,也可以导致政策的妥协和中庸,从而限制绝对的权力。③参见[英]斯塔萨维奇:《公债与民主国家的诞生——法国与英国,1688—1789》,毕竞悦译,北京大学出版社2007年版。英国的革命较为温和,而法国的革命较为激烈,也可以从中找到原因。因为在英国的议会中存在着广泛的交叉认同,而法国则没有。

在近代中国,虽然不存在西方式的等级,但也存在着各种派系,他们之间形成了一种事实上的制衡,如果他们之间能够达成某种改革共识,那么也不是不可能创造出中国的现代代议政治,从而避免军阀纷争。

但是为什么中国的议会缺乏交叉认同呢?通过前文的分析可以看出,在资政院中具有了一定的“交叉认同”条件,钦选议员和民选议员在许多问题上达成了共识。但需要注意的是,他们是在君权之下达成共识的。民国建立后,君权的因素不存在了,民族主义成为替代性的共识基础,然而由于民族主义在中国语境下的脆弱性,民族主义并没有成为促成宪政安排的关键因素,在涉及具体党派利益之时,议员们依旧会突破民族主义的底线。

君权与绅权的对抗使得晚清的立宪试验并未达成宪政安排。在君权取消之后,由于社会多元力量的缺失,人们的派系斗争是围绕着人事纷争展开的,水火不容,共识难以达成。所谓妥协,是各方为了共识放弃一定的政治利益,而坚持基本的政治立场。而当时的情况则是,政治立场可以放弃或变换,政治利益却寸步不让。

对于代议政治的形成而言,等级制衡与交叉认同这两方面因素不可或缺。没有多元群体的博弈,则无以制约权力;没有求同存异,则无以达成协商。这两方面又是相互促进的,多元利益群体的存在使得达成某种符合普遍利益的共识成为可能;反过来,妥协精神又有利于多元群体的共存。相反,一体化国家虽然整齐划一,但是却脆弱不堪,内部的权力、派系斗争往往水火不容,甚至足以摧毁政权本身。

五、君权的解体及其问题

资政院是在君主立宪的背景下进行的,民国首届国会则是在共和立宪的背景下进行的,然而正如前文所述,民国首届国会相对于资政院并非绝对进步,比如资政院中存在着更多的交叉共识和规则意识,袁世凯对于民国首届国会的干涉更加粗暴,民国二届国会常被贿选控制。有人说,民国不如大清。从某种程度上看,是有道理的,但是这一说法忽视了转型时期问题的复杂性。相比而言,民国的国会在政治中的分量要大于晚清资政院。晚清资政院的正面意义主要体现在士阶层的公共意识上,而民国的国会中虽然议员的私利倾向更为明显,但是从制度结构上看,在利益博弈之中,国会在政治结构中的作用也突显出来。这反映出了从君权制下的咨询机构向共和制下的代议机构的转型。

在中国传统政治中,君主拥有最终的统治权,而绅士则拥有具体的执行权和地方自治权。君主个人是弱君或强君对于这套体制的影响不大,因为总有人会代表君权在实行统治,后宫专政也好、宦官专政也好,都是君权的一种变异形式。资政院实际上依然没有超越传统的君权模式,资政院议员们的激烈辩论主要是在传统政治的框架下进行的。在传统政治框架下,绅士负有对君主谏议的权利和职责,绅士的谏议不会动摇君主的合法性,反而会增强君主的合法性,使君主像个明君。①海瑞在《论治安疏》中说得很明白:“君者,天下臣民万物之主也。惟其为天下臣民万物之主,责任至重,凡民生利瘼一有所不闻,将一有所不得知而行,其任为不称。是故养君之道,宜无不备,而以其责寄臣工,使尽言焉。臣工尽言而君道斯称矣。”《海瑞集》,中华书局1962年版,第21页。绅士也不可能成功弹劾君主。如果因为绅士批评了君主几句,君主就下台了,那叫篡位或者逼宫,不具有合法性。所以,资政院的讨论很激烈却没有引来君权的粗暴干涉,对于弹劾军机案,只要“留中不发”就解决了问题。

辛亥革命废除了君权,但是绅治的因素依然存在,可以说成为当时中国唯一重要的政治力量。此时,关于国家元首和最高行政长官在政制中的安置成为一个关键话题,从这个角度看,关于总统制还是内阁制的讨论不简单是争权夺利的问题,更主要的是在君权废除后如何安置人们已经习惯了的最高人治权的问题。即使后来的洪宪帝制实验,在当时的历史背景下也不能简单地理解为袁世凯个人的政治投机行为,1915年成立的筹安会就正大光明地用儒家理论为袁世凯复辟帝制而辩护,而筹安会“六君子”既包括在中国最早引进西方自由主义理论的严复,也包括反对保皇的杨度。然而人事斗争、政治利益却使得对于政体的协商讨论成为不可能。

要知道,在清帝退位之时,袁世凯答应出山收拾残局,当时袁世凯提出了六项条件,第一条便是召开国会,第二条则是组织责任内阁。这样提无疑有其策略上的考虑,但可以看出袁世凯在思想观念上并不决然反对国会和责任内阁。但何以袁世凯在民国成立后,就不断破坏国会和责任内阁的规则呢?本文不是侧重于权谋的分析,而是强调这与统治结构的转变不无关系。在资政院中,存在着实际上的“君在议会”,君主对资政院发上谕具有合法性,而作为民国大总统的袁世凯却不能正当而合法地直接介入国会,虽然资政院时的君主只是个孩子,而袁世凯则是个政治强人。这可以说是一种历史的进步。但在事物初生阶段,不可避免各种弊端。资政院不能弹劾君主,因为君治与国家的政治制度是一体的,如果大臣可以废黜君主,那么将是中国传统政治制度的危机。但是在民国初年,出现了责任政府的雏形。所谓责任政府,其实质就是政府依据宪法规则的正常轮替。政府可以被弹劾、内阁可以辞职、当政者可以下台,但都是依据宪法原则,而不是“宫廷政变”,这种权力的轮替不会危及政权本身,这是现代政治的常态。政府与国家的政治制度不是一体的,一届政府倒台并不会导致政治制度的瓦解,而是政治制度本身的一部分。民国首届国会便成功地弹劾了赵秉钧内阁,同样,民国首届国会也具有令袁世凯下台的可能性,非袁姓的其他人通过选举当选民国总统具有合法性,而非篡权。袁世凯曾经表示过,他当清朝总督时所受的限制比当总统还来得少。这是一种历史的进步。但是回到转型期的复杂历史背景,这又不可能不导致各方的利益冲突和争执。政治精英们并没有习惯于这种权力更替的形式,常常把“下台”视作传统政治中的“改朝换代”般的政权解体,因而对于可能导致正常权力更替的政治权利行使采取抵制态度。

单纯的绅治不可能支撑中国现代政制的转型。在1905年废除科举制之后,儒家作为一种政治意识形态开始退出历史舞台,传统绅治所得以依赖的理论基础瓦解,士大夫们的精神世界也经受着冲击。从资政院中许多议员可以秉持公心、直言敢谏,到民国首届国会中许多议员结党营私、接受贿赂,也反映了时代的变迁。而中国的绅士阶层最大的问题是缺乏广泛的社会基础,缺乏代表先进生产力的力量。到了民国第二届国会之时,议员成分更加单一,甚至排除了大量代表一般社会力量的绅士,而主要由官吏组成,从此中国走向了“军绅政权”。①关于“军绅政权”的说法,参见陈志让:《军绅政权——近代中国的军阀时期》,广西师范大学出版社2008年版。

六、余论

民国初期,国会在公共舆论中具有很强的合法性,贿选总统的存在从一个侧面说明了总统职位需要国会选举来证成其合法性。然而在代议政治遭遇挫折之后,对于国会出现了许多负面的舆论,国民大会运动作为取代国会的一种事物便是在这种背景下出现的。当时的许多政治精英也意识到了代表性不足是民初国会的一个重要问题,倡导“国民大会”的思潮即是反思代议政治挫折的产物,意在以“国民制宪”取代“专家制宪”,增加国民大会的代表性,更加体现民意。

在本文研究的时间段内,西方现代文明发展已经历了一定阶段,相应的问题也显现出来,因而此时正值西方反思代议政治、提倡大民主运动之时。而这股思潮恰与中国民初代议政治的挫折相呼应。孙中山在反思代议政治在中国运行中的挫折的基础上,提出了“全民政治”的主张。孙中山把国民大会当作行使直接民权的机关,也就是一个直接民主的机构,而非代议民主的机构。

1920年8月1日,吴佩孚通电提出《国民大会大纲》,倡“国民自决主义”,由“国民公决”制宪。1924年,各地先后成立了“国民会议促成会”。1925年3月1日,国民会议促成会全国代表大会在北京举行。但结果是,国民大会未能成功召开,国民大会思潮也未能实现中国的现代转型。

当时北洋政府是形式上的合法政府,国民大会运动意在否认北洋政府的合法性,重新制宪建立新政府。激进的思潮使得对于宪政制度的认真思考成为不可能。国民大会运动体现了无政府的大民主的种种弊端。首先是不可行,由于中国广土众民又欠发达,直接民权行于地方各县已经困难重重,更何况行于中央。因而不得不退而求其次,缩小直接民主的范围,这就与议会没有差别了,这就又回到本文论述的主题,由于公共领域的不成熟,无论是直接民主还是间接民主都很难促成最终的宪政安排。理想的代议政治应是人民意志与理性相结合的产物,国民大会只强调意志的一面,而忽视理性的一面,难以承担一个古老帝国的立宪转型重任。

民国的国会只开了两届即中止了,代议政治在中国的尝试遭遇失败。最初对西方议会制度的学习主要是学习了其形式,而对于西方代议政治产生的根源却并不具备,因而代议政治在我国近代的挫折或是一种必然了。当然中国可以借助所谓的“后发优势”,不一定建立一种等级会议的模式,可以直接过渡到今天的以地域代表制为主的议会制度。但是,在一个缺乏权力制衡传统的国家,这样的制度“大跃进”恐怕是难以实现的。

通过分析清末民初代议政治的挫折可以发现,一个社会领域发育不成熟的国家走向宪政的困难。中国近代代议政治挫折的社会根源在于缺乏多元的社会力量的政治参与,而中国近代代议政治取得了一点成绩的原因在于社会力量的存在,可见社会力量与代议政治之间有着一种正相关性。要推动中国的宪政民主,应重视培育一个成熟的社会领域。

(初审编辑 于 浩)

Social Forces and Representative Politics:Exploring the Reason for Frustration of Representative Politics in the Late Qing Dynasty and the Early Republic Period

Bi Jingyue

本文意在说明社会结构与代议政治之间的关系。清末民初,我国进行了代议政治的尝试。通过观察晚清资政院和民国首届国会的议员的社会结构特点,本文发现,这两个全国性代议机构的议员成分均以“士”为主。辛亥革命主要是一场政治革命,对于社会结构未有重大改造。中国这种独特的“绅士公共空间”对于议会辩论、公共精神具有积极意义,但是由于缺乏多元的社会力量对于政治的参与,并不足以支撑代议政治,同构的派系之间反而难以达成共识。

代议政治社会力量士

This article attempts to illustrate the relationship between the social structures and representative politics.During the Late Qing Dynasty and the earlyRepublic period,China attempted representative politics.The author finds that the social structure of themembers of the Advisory Council of the Late Qing Dynasty,aswell as themembers of the first Congress of the Republic was analogous to the vastmajority of the gentry.The Revolution of 1911 was primarily a political revolution and caused no significant transformation of the social structure.China's unique“gentry in the public”was beneficial to parliamentary debates and civism. The homogeneous factions found consensus difficult because of the lack of diverse social forces participating in politics,and a regime of representative politics could not be established.

Representative Politics Social Forces Gentry

*毕竞悦,神华科学技术研究院研究人员,法学博士。