古书成书编辑体例研究——以《说苑》、《孔子家语》互见内容中关于孔子记载的差异为中心

2013-02-22俞达

俞 达

(上海大学 历史系,上海 200444)

引 言

《说苑》与《孔子家语》①为表述方便,本文统一简称为《家语》,下同。在许多记载上有互见之处,但这些互见之处又存在着一定差异。叶国良论及汉代经学中的师法家法问题时所说过一段话:“汉代经师,有守学,有改学。凡守学,述师说而已,自不必自立经说或别出章句,是谓‘守师法’。其改学者,则自立经说或别定章句,以自异其师,是谓‘创家法’。凡史传言某经有某氏之学,皆改学之著名者。”②叶国良:《师法家法与守学改学》,《经学今诠四编》,辽宁教育出版社,2004 年,第38-39 页。在叶国良看来,汉代经师有“守学”和“改学”两种态度,其区分的就在于是“述师说而已”还是“自立经说或别定章句”。对此,宁镇疆在分析定县简第十二章“孔子之匡”时也曾经指出,作为文献整理过程中的重组,有两种性质完全不同的模型。以该章为例,《说苑》和《韩诗》的改动,都是在保留原始文献基本意义元素情况下所进行的无关大局的改动,而《家语》的改动则是连基本意义元素都不要,索性重新设计文字③宁镇疆:《八角廊汉简〈儒家者言〉与〈家语〉相关章次疏证》,《古籍整理研究学刊》,2004 年第5 期。。而从对待孔子的记载不同上来看,《说苑》和《家语》亦有这样明显不同。

一 孔子的称谓是否统一

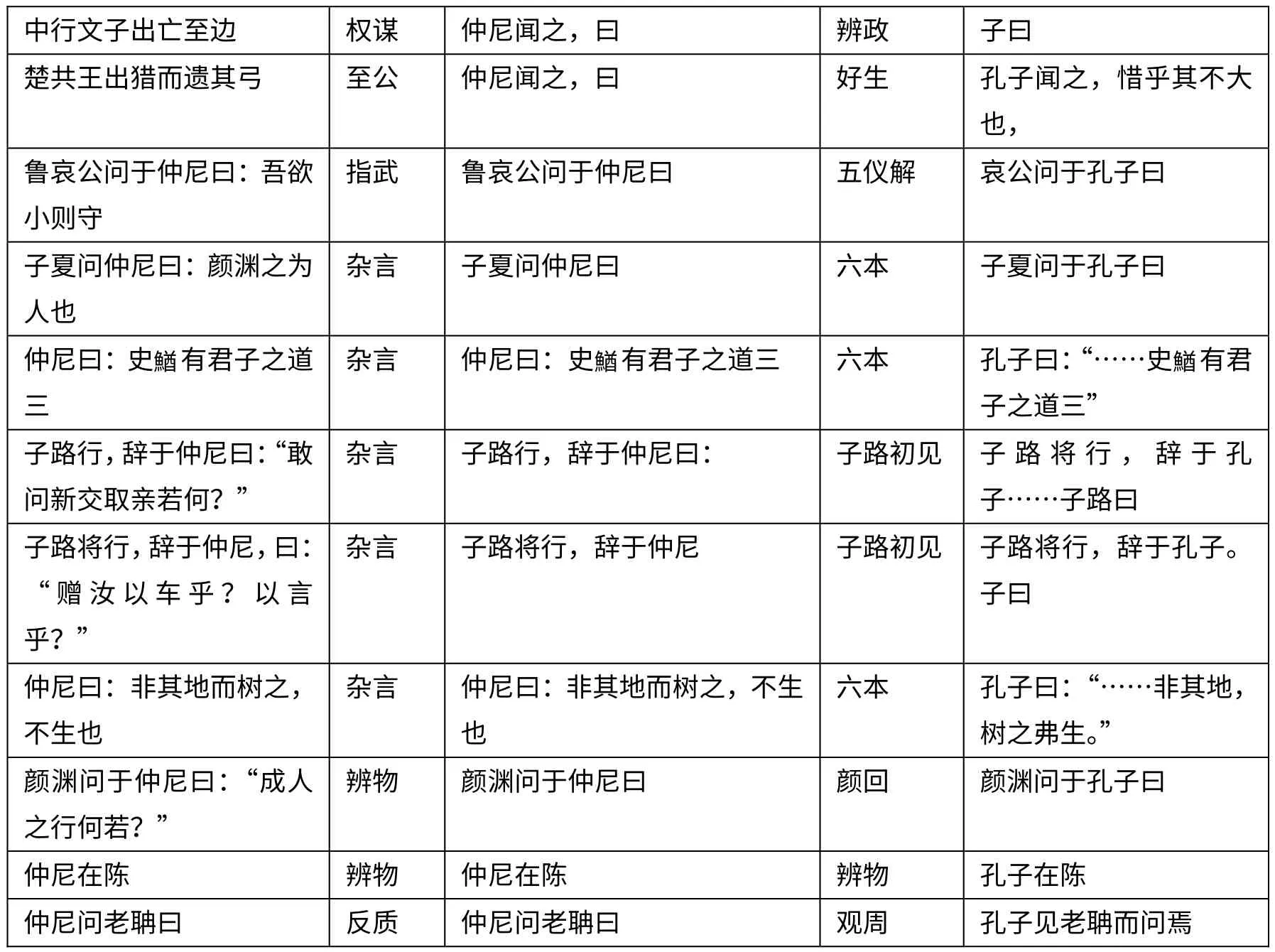

在《说苑》中提到孔子,一般称“孔子”或“仲尼(中尼)”,但在《家语》里,则全部称为“孔子”。据笔者统计,《说苑》共有二十一章称孔子为“仲尼”,其中有十四章亦见于《家语》,而这14 处无一例外皆称“孔子”,详见下表:

?

中行文子出亡至边 权谋 仲尼闻之,曰 辨政 子曰楚共王出猎而遗其弓 至公 仲尼闻之,曰 好生 孔子闻之,惜乎其不大也,鲁哀公问于仲尼曰:吾欲小则守子夏问仲尼曰:颜渊之为人也仲尼曰:史 有君子之道三鰌子路行,辞于仲尼曰:“敢问新交取亲若何?”子路将行,辞于仲尼,曰:“赠汝以车乎?以言乎?”指武 鲁哀公问于仲尼曰 五仪解 哀公问于孔子曰杂言 子夏问仲尼曰 六本 子夏问于孔子曰杂言 鰌仲尼曰:史 有君子之道三 六本 鰌孔子曰:“……史 有君子之道三”杂言 子路行,辞于仲尼曰: 子路初见 子路将行, 辞于孔子……子路曰杂言 子路将行,辞于仲尼 子路初见 子路将行,辞于孔子。子曰仲尼曰:非其地而树之,不生也杂言 仲尼曰:非其地而树之,不生也六本 孔子曰:“……非其地,树之弗生。”颜渊问于仲尼曰:“成人之行何若?”辨物 颜渊问于仲尼曰 颜回 颜渊问于孔子曰仲尼在陈 辨物 仲尼在陈 辨物 孔子在陈仲尼问老聃曰 反质 仲尼问老聃曰 观周 孔子见老聃而问焉

这14 处记载中,有五处亦能见于阜阳双古堆一号汉墓相关简牍,分别是“中行文子出亡至边”、“子夏问仲尼曰:颜渊之为人也”、“仲尼曰:史鰌有君子之道三”、“子路行,辞于仲尼曰:‘敢问新交取亲若何?’”“子路将行,辞于仲尼,曰:‘赠汝以车乎?以言乎?’”皆作“仲尼”,与《说苑》同。详见下表:

① 韩自强:《阜阳汉简〈周易〉研究(附:〈儒家者言〉章题、〈春秋事语〉章题及相关竹简)》,上海古籍出版社,2004 年版,第173 页。② 韩自强:同上,第159 页。③ 韩自强:同上,第161 页。④ 韩自强:同上,第158 页。⑤ 此处“=”为重文符号。参见韩自强:《阜阳汉简〈周易〉研究(附:〈儒家者言〉章题、〈春秋事语〉章题及相关竹简)》,第 162 页。

称“孔子”或“仲尼”本皆可通,但像《家语》这样全部作“孔子”,则有耐人寻味之处。结合出土文献来看,阜阳简牍中关于孔子的称谓也是两者并存,并无类似《家语》这样的统一⑥阜阳简牍中关于孔子的称谓与今本《说苑》完全一致。。考虑到阜阳简牍的时代⑦1977 年,在安徽阜阳双古堆一号汉墓中发掘出了一批汉简。据考证,阜阳双古堆一号汉墓墓主是西汉第二代汝阴侯夏侯灶。夏侯灶是夏侯婴之子,卒于文帝十五年(前165 年)。因此,阜阳汉简的下限不会晚于这一年。,笔者认为,两种称谓并存可能更为接近相关记载的原貌。

二 是否对孔子有“为尊者讳”

在《说苑》中,有两处提到孔子险遭杀身之祸,而在《家语》记载里,虽然也有孔子遭受磨难的记载,但通篇未有一处载有“杀孔子”之语。典型的例子有两处,一是“赵简子杀泽鸣、犊犨”;另一处则是“孔子之匡,简子将杀阳虎”。我们分别来看看这两处:

(1)赵 简子杀泽鸣、犊犨

《说苑·权谋》:赵简子曰:“晋有泽鸣、犊 犨,鲁有孔丘,吾杀此三人,则天下可图也。”……使人聘孔子于鲁。孔子至河,临水而观曰……

《家语·困誓》:孔子自卫将入晋,至河,闻赵简子杀窦, 犨鸣犊,及舜华,乃临河而叹曰……

可以看出,在《说苑》的记载里,写明了赵简子要“杀孔子”,但到了《:家语》里,却没有这方面的直接记载,把这部分省去了,只留下孔子的相关言行。

(2)孔子之匡,简子将杀阳虎

《说苑·杂言》:孔子之宋,匡简子将杀阳虎。

《家语·困誓》:孔子之宋,匡人简子以甲士围之。

通过比较可以发现,《说苑》载有“匡简子将杀阳虎”,而到了《家语》里,却载为“匡人简子以甲士围之”,宁镇疆认为,因为阳虎长的像孔子,如果提到杀阳虎就要引出杀孔子,所以这里只好隐去不提,带有一种典型的“为尊者讳”的目的①宁镇疆:《八角廊汉简〈儒家者言〉与〈家语〉相关章次疏证》,《古籍整理研究学刊》,2004 年第5 期。。

那么哪一个记载更为接近文献的原貌呢?如果说第一个例子因为出土文献的欠缺我们还不好判断的话,那么第二个例子在定县简②1973 年,河北省定县40 号汉墓出土了大批竹简,出土时竹简已经残碎严重,经过整理组的工作,整理出《论语》、《哀公问五义》、《保傅传》、《儒家者言》等多种文献,根据专家考证,定县40 号墓主应为中山靖王刘胜之后怀王刘修,他死于汉宣帝五凤三年,即公元前55 年《儒家者言》中亦有记载,其载为③定县汉墓竹简整理组:《〈儒家者言〉释文》,《文物》,1981 年第8 期,简文后数字为竹简编号。:

之匡间(简)子欲杀阳虎孔子似之(2) 666

□□孔 = 子 = □舍子路怒奋戟欲下(5)725

子止之曰何[仁义之不意□□] 644

诗书不习礼乐不修则是丘之罪 715

阳虎如为阳虎则是非丘□ 905

可以看出,定县简亦有杀阳虎的记载,而且连原因都做了记载,明确指出“(阳虎)孔子似之”。定县简的时代不晚于公元前55 年,由此我们大体可以认为,《说苑》在此处的记载较《家语》为真。

三 是否对孔子有回护

不仅如此,其他文献中对孔子形象有损的记载,《家语》在采用的同时,亦作了刻意的加工,使之与要塑造的孔子形象相符。“颜回偷吃事件”就是一个典型的例子,该事件见于《吕氏春秋·任教》和《家语·在厄》,王利器认为两者相比《家语》明显晚出,其证据主要有以下两条:一是《家语》所载“子贡以所赍货,窃犯围而出,告籴于野人,得米一石焉,颜回仲由炊之于壤屋之下,有埃墨堕饭中,颜回取而食之,子贡自井望见之,不悦,以为窃食也。入问孔子”,这一段文字仅见于《家语》,为其他诸本所无,王认为“当出王肃杜撰,”因为“王充好辩,但《语增》、《儒增》、《艺增》上都没有记载,可知《家语》是晚出的”④王利器:《吕氏春秋注疏》卷第十七,巴蜀书社,2002 年,第1998 页。;另一条则是《吕氏春秋》载为“煤炱⑤《吕氏春秋》旧作“谋室”,王利器认为属讹误,引《选注》定为“煤炱”,参见王利器:《吕氏春秋注疏》卷第十七,巴蜀书社 2002 年版,第1999 页。”之处,《家语》作“埃墨”,“盖‘炱’字似‘矣’,后人又加土旁耳。⑥王利器:《吕氏春秋注疏》卷第十七,巴蜀书社,2002 年,第1999 页。”其说皆有可取之,《家语》所载当系晚出⑦从成书年代上来看,《吕氏春秋》无疑要早于《家语》,但成书早并不一定其记载的内容在出现的时间上就一定早于其他文献的记载。比如《说苑》虽然成书晚,但正如前文中提到的许多例子,我们可以看出其记载与许多早期出土文献相近,可见其许多内容有很早的源头。。

二者所载虽为同一事,但内容上有一定出入。其中有两处特别值得关注。一条是与《吕氏春秋》相比,《家语》中删去了孔子“昼寝”的记载,而从上下文来看,此处的“昼寝”不是可有可无的记载。王利器认为,“此文昼寝,为下文‘今日梦见先君’张本”⑧王利器:《吕氏春秋注疏》卷第十七,巴蜀书社,2002 年,第1998 页。,因此《家语》略去此处是不对的,王说当是。但为什么《家语》在亦记录了“梦见先人”的情况下要删去此处呢?《论语·公冶长》有载:“宰予昼寝,”对此孔子很生气,批评他说“朽木不可雕也,粪土之墙不可圬也!”可见“昼寝”在孔子看来是很不好的事情。如果按《吕氏春秋》的记载,孔子的行为就有点严于待人宽于待己的味道了。所以带有尊孔色彩的《家语》就只好对此进行了修改。《吕氏春秋》记载孔子可以没太多顾忌,但《家语》就明显带有回护孔子形象的目的了。另一条则是怀疑颜回的对象发生了变化,《吕氏春秋》记载的是孔子怀疑颜回,而到了《家语》里则是子贡,到底是谁的记载准确?其实事件的真实性已经很难考证,而且这个故事也不排除其存在凭空杜撰的可能性,但就这则可能“虚假”的故事而言,哪个版本才是原貌?正如前文所分析的,《家语》晚出,而且《吕氏春秋》此载的目的,是要说明“知人不易”,连孔子这样的人物都会对颜回起疑心,而《家语》所载的孔子是要反映出一个充满智慧的圣人形象,怎么能对最心爱的学生品行产生怀疑?于是这个黑锅总得有人背,同是《在厄》一篇,子贡多次挑战老师的权威,是个“反面典型”,①下文中关于“孔子困于陈蔡”的记载即可见此例。于是将黑锅背到底,再次用他来反衬孔子和颜回再合适不过。为了前后一致,《家语》整理者一头一尾凭空加了两段子贡的内容进去,第一部分正是王利器认为系王肃杜撰的内容。笔者认为,这段内容是不是王肃所杜撰,这个还可以讨论,但从中可以看出,《家语》整理者为回护孔子对一些材料进行修改,这是很有可能的。

四 是否有出于需要对他人地位的降低

同样,既然要塑造好孔子的形象,就需要对其他人适度降低,以期衬托孔子的伟,否则孔子的地位就显得不那么崇高了。因此在《家语》出于尊孔需要,对一些材料中他人的地方进行了降低处理。“献鱼者”的定位就是一个典型例子,该事见于《说苑·贵德》相关记载“孔子之楚,有渔者献鱼甚强”,其事亦见于《家语·致思》。两者大致内容基本一致,但最大的区别在于对献鱼者的定位,《说苑》将之称为“圣人”而《家语》称之为“仁人”。需要指出的是,在《说苑》中未称孔子为“圣人”之处,而其他文献则称“圣”的情况不少。“齐景公问子贡曰子谁师”就是一例。在《说苑》中子贡称赞老师“贤”,而到了《韩诗外传》卷八的相关记载就变成了称赞老师为“圣”。放到到整个历史背景之下,我们有理由相信,《说苑》与其他文献在这一点记载上的差别不是偶然现象,反映出汉代的儒生们对孔子尊崇的加深②《说苑》成书虽然晚于《韩诗外传》,但从记载上来看,《说苑》的一些内容可能有比《韩诗外传》更早的源头,此处即为一例。,而《家语》对“献鱼者”地位的降低,这是出于这一需要。

五 典型例证:以“孔子困于陈蔡”的相关记载为例

通过前面的总结,可以看出在孔子的一些记载上,《家语》较《说苑》在多方面都显出有后人刻意修改的痕迹。下面笔者再用“孔子困于陈蔡”这一能见于多个文献记载的事件为例来做一个综合总结。

《说苑》所载的孔子困于陈蔡的故事共有两则,均载于《杂言》篇,第一则故事仅有《家语·困誓》的相关记载与之对应,而二者所记载的内容大体相同,同是记载孔子困于陈蔡时与弟子之间的问答,所不同的是,《说苑》详细而《家语》简约。在这则故事里,《说苑》大体有三个方面的内容,即子路诘问孔子歌是否“礼”,修乐是否“时”以及孔子答子贡三事,《家语》仅记前后两事,略去了第二部分子路的诘问,将此部分放入了《在厄》篇的相关记载。此外两者之间最大的分歧在于第一部分子路诘问孔子后对于孔子回答的反应,《说苑》载为“子路不悦,援干而舞”,而《家语》则载为“子路悦,援戚而舞”。粗看之下,《说苑》此处看似与情理不合,既然听了老师的解释不悦,又怎么会“援干而舞”?但联系下文却又说的通,因为后文载有子路又有因对孔子的不满而发问,可见此时的子路尚未完全信服,所以此处“子路不悦”反而符合情理。但《家语》没有记载第二部分子路对孔子的再次诘问,如果像《说苑》一样记载成“不悦”,则子路再“援戚而舞”就说不过去了,因此《家语》在此处载为“子路悦”,亦是和其全文相通的。

既然二者之说皆可通,那么就这则材料而言,《说苑》和《家语》之间,究竟何者更为符合文献记载的原貌?细读《说苑》我们可以发现,《说苑》所载的这则材料,三部分串联紧密,浑然一体,反映出这个故事至此已经较为成型,并无拼凑,特别是家语所无部分,《说苑》此处所载上下联系紧密,看不出有硬塞进去的痕迹,可能更能反映出该则故事记载的早期形态。而家语无此部分,可能是因为整理者觉得这部分材料更能说明“在厄”的主题,所以将之截取放在了《在厄》篇里。但是这样一截,“子路不悦”就显得有点不合情理,因此只好在处理这一则材料时,对此进行修改,将子路“不悦”改为了“悦”。

从《说苑》的三部分到《家语》的两部分,从中反映出在这则故事上《家语》的有关记载存在着在类似《说苑》所载的这类材料上进行加工而成的可能,至少在文献的角度其应相对《说苑》所载晚出。

而第二则故事见于文献较多,《家语·在厄》、《韩诗》卷七和《荀子·宥坐》均有记载,其内容都为孔子与子路的对话,但彼处互有出入,《家语》与诸本之间的差异尤为明显,其不仅在开头处有缘起,在结尾处亦增加了与子贡和颜回的对话。除了《家语》之外,其他三个文献记载均以类似“孔子困于陈蔡之间”这样记述开头。事实上,“孔子困于陈蔡”的虽然在各文献中记载很多,但仅有《家语》开头部分有这一故事缘起背景的陈述。这说明在早期文献的记载里,关于孔子困于陈蔡的记载虽然版本众多,但基本上会围绕一个主题展开,不会介绍太多其他的内容。因此孔子为什么会困于陈蔡,这是另外一个故事的主题,不会记载在这个故事里,所以《说苑》、《韩诗》和《荀子》均无此记载。从出土文献的情况来看也证实了这一点①比如阜阳简一号牍就有与之类似的标题:“仲尼之楚至蔡”,也是没有交代背景和缘起的。。

但《家语》开头部分又并非后人杜撰。楚昭王召孔子之事,不仅能见之于《史记·孔子世家》,而且《说苑》中亦有章节记载,在二号木牍里也有一章题“噩王见孔子”与之对应②韩自强:《阜阳汉简〈周易〉研究(附:〈儒家者言〉章题、〈春秋事语〉章题及相关竹简)》,上海古籍出版社,2004 年,第186 页。,这说明《家语》在这一部分的记载并非后人虚构,而是自有所本,但应该是出自另外一则不同的材料上,《家语》将之和这则故事进行了拼接而已。

《家语》的结尾部分载有孔子和子贡、颜回的对话,虽然所谈话内容然还是同属一个事件里面的对话,不过主题已经与前一段对话不同。除了《家语》之外,其他文献均无此记载。对照其他文献的记载,我们可以看出,至《说苑》所载此故事之时,其故事内容已经定型,各个文献记载之间出入已经不大。因此,《家语》在此处可能亦是将其他文献的记载嫁接至此处。

另外,从篇章的编次上看,《家语》晚出的痕迹亦非常明显。“孔子困于陈蔡”的故事,《说苑》一共有两则,全部编入《杂言》中,而且是前后关系。而到了《家语》里,这两则故事分属两章,彼此前后并不相连,《在厄》和《困誓》的篇名也更能较《杂言》能反映出这两则故事不同的主题。联系前面《家语》对这两则故事的加工,我们可以看出,《说苑》在处理这些故事材料上,尚且还保留了许多古书的痕迹,不仅文字上变动不大,而且在编次顺序上亦只是简单的归类;而到了《家语》,不仅文字上已经有了精细的雕琢,显得更为简约紧凑,而且故事也更为完整,综合性更高。更为重要的是,家语已经按照主题对故事进行有针对性的筛选,不再是一种简单的罗列。这都说明了其在文献版本上晚出的特点。

结 论

在进行结论分析之前,我们先要界定一下“述而不作”的定义。所谓“述而不作”,反映了先秦知识分子整理古籍时的一种态度。《论语·述而》里记载着孔子的言论:“述而不作,信而好古,窃比于我老彭”,《论语集释》云:“述,传旧而已。作,则创始也。故作非圣人不能,而述则贤者可及”③程树德:《论语集释》,中华书局,1990 年,第435 页。。刘宝楠在《论语正义》里综述前人理解亦云:“述是循旧,作是创始”④刘宝楠:《论语正义》卷八,上海书店《诸子集成》影印本(一),1986 年,第135 页。。在笔者看来,所谓“述而不作”,并非指对文献一成不变照搬照抄,而是注重对文献内在精神的传承,对文献所要表达的主旨不进行改动。而这一特点,也与李零所指出的“古人著书之义强调‘意’胜于‘言’,‘言’胜于‘笔’”暗合⑤李零:古书的原始性质不仅体现在单篇往往早于丛篇,记言往往早于自作,无系统往往早于有系统,而且更重要的是体现在知识的渊博和师法的追溯上。从根本上讲,它是把思想看作超越了个别创造者的主体以及其外在语言形式的东西。参见李零:《出土发现与古书年代的再认识》,《李零自选集》,广西师范大学出版社,1998 年,第31 页。。

在早期文献的整理中,根据是否“述而不作”,往往会有两种不同的处理方法,正如前文叶国良所提到的,会有“守学”和“改学”之分。从《说苑》与《家语》在对孔子有关记载的不同上来看,《说苑》的相关记载就是严守“述而不作”的精神,选取一则材料主要是为了说明材料背后所反映的事理,因此整理者在抄写该材料时往往会尽可能的保留该材料的原貌,其目的是在使这个材料所反映的精神得以传承。其特点与叶国良所称的“守学”相合。

而《家语》则不同,可以看出,在其成书时,整理者在收集材料上有一定的主观目的,或是引经据典来说明自己要阐发的道理,或是改变文献原来的章句顺序来彰显某个特定的主题,而这些都能反映出整理者在该材料的刻意处理。其目的不再是简单的传承原文献的精神,而是有自己要表达的观点包含其中。其特点正与叶国良所称的“改学”相合。