2011年秋季强台风“纳沙”导致广西灾害成因分析*

2013-01-26高安宁张瑞波

高安宁,张瑞波

(广西壮族自治区气象台,广西南宁530022)

0 引言

有关研究表明[1-5]台风主要通过三种方式酿成灾害;一是强风,二是暴雨,三是风暴潮。台风登陆产生的强降水往往还会带来泥石流、山体滑坡、甚至瘟疫等次生灾害。为什么“纳沙”于2011年9月30日20时在越南北部减弱为热带低压后,其中心并没有深入到广西内陆却给广西造成持续3 d的暴雨天气。经初步分析与冷空气的相互作用有密切的关系。台风登陆北上和中纬度冷空气相互作用造成的降水增幅引起许多气象工作者的关注,一些学者对冷空气活动影响台风降水作过分析,何立富等[6]对冷空气侵入台风低压的北部,增强其北侧的东北气流,与来自东部海面上的东风气流在台风低压北部形成汇合,良好的动力和热力条件,引发异常强暴雨的发生;张兴强等[7]从正斜压不稳定分析中得出冷空气活动与台风降水增幅、有效位能的变化有密切联系,当锋面抵达台风外围时可造成斜压有效位能和凝结潜热的释放,在有利的辐合、辐散下使得上升运动加强,降水加大;黎清才等[8]证实西风带系统与台风共同作用的暴雨区具有明显的斜压性,斜压能量可能是登陆台风剩余低压在陆上长时间维持的另一种能量。这些研究从不同侧面加深了人们对台风低压与冷空气相互作用使暴雨增幅形成机理的认识,有助于提高台风暴雨的业务预报水平。但上述成果主要是针对近海登陆台风或深入内陆的台风低压进行分析,而对远离我国内陆减弱的热带低压与冷空气相互作用造成持续性异常暴雨天气分析的个例则不多见。本文利用多种观测资料,采用天气动力学分析方法对1117号“纳沙”台风登陆越南北部减弱为热带低压后与冷空气相互作用导致的持续性异常暴雨进行分析,以期进一步揭示出这类台风低压异常暴雨过程的成因。

1 “纳沙”基本概况

1.1 “纳沙”特点及风雨情况

2011年第17号强台风“纳沙”9月24日08时(北京时,下同)在西北太平洋生成,到26日23时加强为强台风。然后向西北偏西方向移动,27日14时进入南海,29日14:30以强台风的强度(42 m·s-1,14级)在海南省文昌翁田镇沿海地区登陆,以后移入琼州海峡,21:15在广东省徐闻县角尾乡沿海地区以台风强度(35 m·s-1,12级)再次登陆,30日05时“纳沙”在北部湾北部海面减弱为强热带风暴,11:30前后在越南北部广宁沿海登陆,20时在越南北部减弱为热带低压,中央气象台对其停止编号。

强台风“纳沙”对广西的影响具有风大雨猛、降水持续时间长、影响范围广、灾情严重的特点。据全省气象自动站观测资料显示,9月29日20时-10月2日20时降雨量超过500 mm有6个乡镇,主要分布在上思十万山公园713.2 mm,银海区福成镇578.4 mm;合浦石康镇556.7 mm,灵山文利镇541.6 mm,灵山武利镇521.3 mm,宾阳芦圩镇河田村504.5 mm),250~499 mm有170个乡镇,100~250 mm有467个乡镇,50~100 mm有289个乡镇(图1)。梧州、玉林、北海、钦州、防城港、南宁、桂林、来宾、百色、崇左等市的部分地区出现7~9级,阵风11级以上大风,其中玉林北流大容山44.7 m·s-1(14级),北海斜阳岛39.6m·s-1(13级),钦州大庙墩岛37.3m·s-1(13级),防城港双墩岛34.5m·s-1(12级)。

图1 2011年9月29日20时-10月2日20时

1.2 致灾概况

强台风“纳沙”带来的强降雨导致广西左江、右江、郁江、南流江、柳江、红水河、西江等主要江河来水明显增加,部分中小河流出现超警戒水位洪水。其中南流江支流武利江文利站出现了40年一遇大洪水(1967年有资料系列以来第二大洪水),红水河支流清水河邹圩站出现10年一遇洪水。合浦、灵山、宾阳等县发生了较为严重的洪涝灾害。据广西壮族自治区民政厅信息:截至10月4日16:30统计,强台风“纳沙”造成北海、防城港、玉林、贵港、钦州、梧州、崇左、南宁、百色等9市41个县(市、区)受灾。全区受灾人口323.15万,紧急转移安置人员15.83万,因灾死亡7人;倒塌居民住房2 632户4 840间,损坏房屋11 861间;农作物受灾面积382.65 khm2,其中成灾面积159.73 khm2,绝收6.85 khm2。共造成直接经济损失26.88亿元。

2 “纳沙”致灾成因分析

2.1 500hPa大尺度环流背景

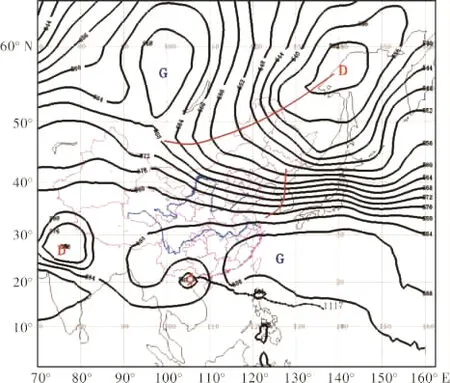

“纳沙”于9月27日14时进入南海后具有移动路径稳定、强度强、移速较快、暴雨范围大的特点。分析500 hPa大尺度环流背景表明,“纳沙”27-30日受西太平洋副热带高压(以下简称副高)加强西伸和其南侧强盛的东南气流引导下,平均以22 km·h-1速度向NW方向移动。由于蒙古有一横槽南压,北支锋区位置偏南,压制了副高脊线北抬的可能,使副高脊线一直稳定在25°N附近,是有利于“纳沙”移动路径稳定、移速较快的原因。9月30日-10月1日,在北支锋区上分裂出一小槽东移,引导冷空气经河套地区南下影响华南,在槽后冷平流作用下,副高脊线明显南落到22°N附近,588 dagpm线西脊点位于华南东部,几乎与在越南北部登陆减弱后的“纳沙”低压中心同在一纬度上,此时,华南西部转受副高西南侧的东南气流影响,将南海上的水汽源源不断地输送到广西上空,为持续的强降水提供了有利的环流背景(图2)。

图2 2011年9月30日20时500 hPa环流形势

2.2 冷空气侵入分析

有关文献研究指出:台风降水增幅往往与冷空气侵入有关,当锋面处在台风外围时,降水最易加大[4]。在台风“纳沙”减弱后的低压位于越南北部期间,500 hPa蒙古横槽分裂一小槽东移至华东一带,华南位于浅平的槽底,冷空气主要是从850 hPa以下低层缓慢南下,并逐渐侵入到华南西部。

从850 hPa 24 h变温来看,28日20:00,冷空气主要位于川南和黔北一带,伴随有-4~-6℃的变温大值区,黔南和广西为升温区。29日20:00,冷空气南移,负变温区随之进入到黔东南和华南西部,负变温最大值为-8℃,表明低层已有冷空气通过扩散方式侵入台风环流。30日08:00-20:00,负变温区继续南移到达华南西部沿海,冷空气主体已完全侵入到台风环流中,“纳沙”也随之快速消亡。

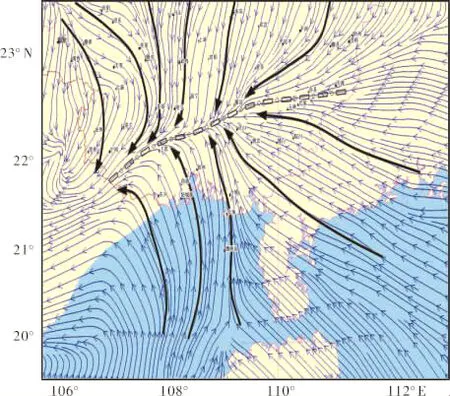

在30日20:00“纳沙”消亡后的地面流场上看到(图3),冷空气从低层渗透进入华南西部,桂北、桂中一带为偏北气流,并与“纳沙”东部的偏南气流在桂南汇合,在22°N附近形成一条东—西向约300 km的中尺度辐合线。同时,在850 hPa流场上,由于冷空气的入侵,从江南到华南北部的偏东气流得到明显的加强,形成了12~20 m·s-1的偏东风急流,这支气流与来自“纳沙”低压东部的东南气流在桂南汇合,使得广西南部的动力辐合和上升运动得以加强和维持,导致暴雨过程显著加强。

图3 2011年9月30日20时地面流场

为进一步说明冷空气对暴雨增幅的作用,选取沿暴雨落区的西北-东南向(105°~112°E,23°~26°N,下同)作温度平流剖面,由图4可以清楚地看到,30日20:00冷平流沿着贵州西南部(安顺)经广西西北部(河池)到达南宁附近,冷平流自西北向东南方向伸展,厚度到达850 hPa高度;此时从雷州半岛有一股非常强盛的暖平流向西北方向输送到广西上空。由于冷空气侵人,在广西中北部形成冷垫,使得台风“纳沙”的暖湿气流在冷垫上爬升,这种低层冷平流、高层暖平流的结构,使大气层结趋向于稳定,逐渐改变了台风单一暖云降水的性质,从而转向半冷半暖混合云或以层状云持续长时间降水,导致暴雨增幅的发生。从广西宾阳站逐小时雨量分布来看(图5),宾阳站9月30日21:00-10月1日20:00过程雨量达223 mm,刷新了该站历史同期最大日雨量记录。在24 h降雨时段内,有近10h的强雨都在10 mm以上,持续时间比较长,最强雨峰54 mm出现在30日22:00。

图4 9月30日20:00沿105°~102°E作温度平流剖面

图5 9月30日21:00-10月1日20:00宾阳站(59238)逐小时雨量

3 各种物理量的变化特征

3.1 广西南部垂直风结构特征

由于台风“纳沙”沿着北部湾海面(21°N以南)西行,最后在越南北部登陆减弱消亡,其中心一直没有进入广西内陆,广西主要受台风外围环流影响而造成3d异常暴雨天气,这与深厚的偏南风急流将南海大量的水汽输送到广西上空有关。分析南宁探空站逐日剖面资料可见,29日20:00南宁700 hPa以下为东北风,随后风向开始顺转,30日08:00 850 hPa转为偏东风30 m·s-1,700~300 hPa转为一致的东南风,风速在24 m·s-1以上,最大风速层出现在500 hPa附近,中心值达30 m·s-1;30日20:00南宁风向继续顺转,从925~250 hPa转为一致的东南风,风速在16~24 m·s-1之间,强盛的东南风急流将南海大量的水汽输送到广西上空,为暴雨的产生提供了充足的水汽。

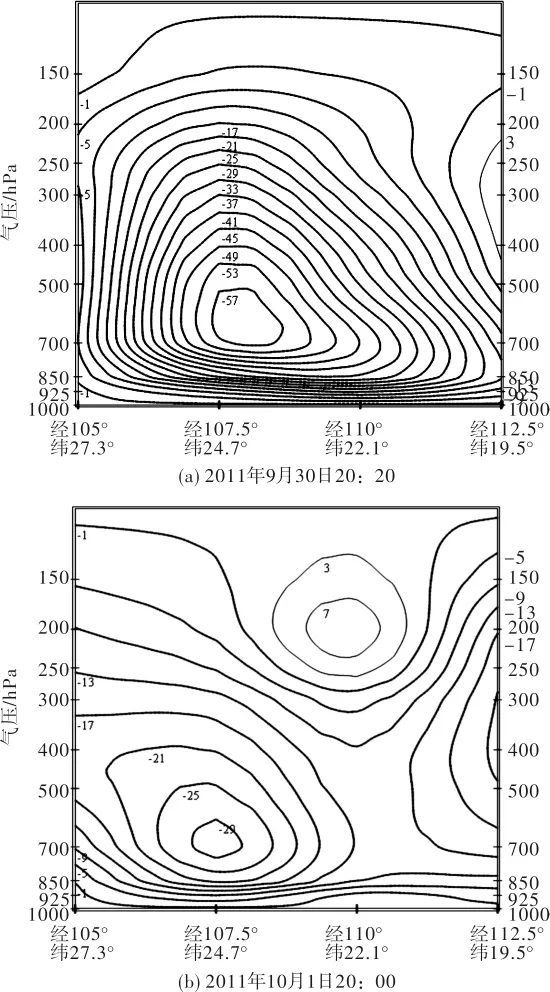

3.2 水汽通量和水汽通量散度

充沛的水汽含量是产生强降水的重要条件之一。但低层水汽的辐合和垂直输送显得更为重要。如果水汽含量充沛,而缺乏水汽的辐合和垂直输送也不会产生大范围持续性暴雨天气。在台风“纳沙”外围环流影响华南西部期间,广西上空的水汽含量非常充沛。沿暴雨落区的西北~东南向作水汽通量剖面显示:30日20:00,从雷州半岛到广西南部出现水汽通量大值区,其厚度从925~700 hPa,最大中心值达22 g/cm·hPa·s,位于广西东南部。同时,在图6水汽通量散度剖面上可见,整个华南西部低层925~850 hPa为水汽汇聚与辐合的主要区域,水汽通量散度值在-40~-48 g/hPa·cm2·s之间。这种水汽汇聚与辐合的现象基本持续到10月2日08:00,在36 h内广西南部的降水强度强、雨量大,暴雨增幅明显,这与充沛的水汽输送和水汽辐合有密切的关系。

图6 2011年9月30日20:00沿105°~112°E作水汽通量散度剖面

3.3 垂直速度

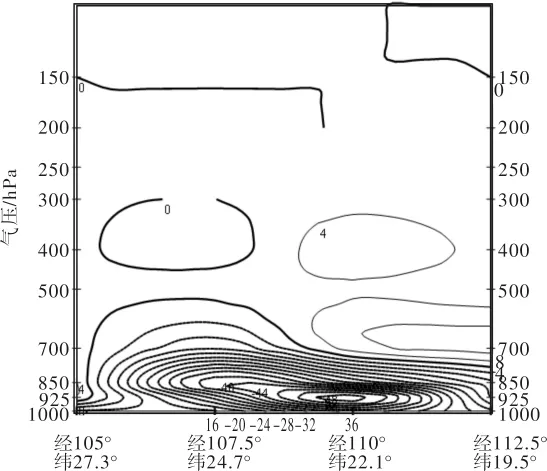

“纳沙”在越南北部减弱后,其低压中心外围环流中的垂直上升运动大值区一直维持在广西南部。在垂直速度剖面图(7a)上,9月30日20:00华南西部整个对流层几乎处在上升运动区内,最强上升运动区位于北海到南宁一带,垂直速度在-35×10-3~-55×10-3hPa·s-1之间的大值区位于850~300 hPa,最强中心在600 hPa附近,达-60×10-3hPa·s-1;10月1日20:00(图7b)显示华南西部对流层仍处在上升运动区内,虽对流高度和强度有所减弱,但在北海-南宁-河池一带的垂直速度相对较大,850~400 hPa维持在-20×10-3~-29×10-3hPa·s-1的大值区,最强中心出现在700 hPa附近,中心值-30×10-3hPa·s-1。强烈的上升运动是造成“纳沙”低压暴雨增幅的直接动力条件。

3.3 垂直风切变

图7 沿105°~112°E,23°~26°N作垂直速度剖面

图8 2011年9月30日-10月3日南宁探空站垂直风切变(u200-u850)演变曲线

有关文献指出[9],垂直风切变大小对登陆台风降水强度有一定的影响,垂直风切变较小时,雨区集中,降雨强度较大;垂直风切变大时,雨区分散,降雨强度较弱。一般认为[10]在热带地区,垂直风切变≤10 m·s-1有利于台风对流云团的发生发展和维持。利用南宁探空站资料,计算“納沙”在越南北部登陆减弱后广西出现暴雨期间的垂直风切变(u200-u850),由图8可见,29日08:00开始至30日08:00垂直风切变有逐渐减小的趋势,30日20:00后减小的趋势更加明显,由前12 h的11.6 m·s-1减小到7 m·s-1,在随后的24 h内南宁一直维持较小的垂直风切变,到10月1日20:00垂直风切变减小到仅有5.2 m·s-1。垂直风切变小,CISK第二类条件不稳定,有利于热量、水汽的积聚,使扰动的温度和湿度可以大大超过周围环境值,有利水汽的辐合和上升运动,促进对流云团的发生发展,是导致强降水持续及暴雨增幅的原因之一。在分析这一时段的卫星云图上可以清楚地看到,30日20:00在广西南部有一中尺度对流云团发展(图9a);3 h后,即23时中尺度对流云团强烈发展,面积迅速扩大(图9b),到次日凌晨02时是中尺度对流云团发展到最为旺盛的阶段云团结构密实,边界非常清楚,具有MCS的特征(图9c);1日05时中尺度对流云团结构开始出现松散,边界逐渐变得模糊(图9d),表明对流云团进入由盛转衰的过渡阶段。

图9 2011年9月30日~10月1日FY2红外云团9月30日20时(a);9月30日23时(b);10月1日02时(c);10月1日05时(d)

4 小结

通过对1117号强台风“纳沙”在越南北部减弱为热带低压后,其中心并没有深入到广西内陆却给广西带来持续3 d的暴雨天气,导致广西严重灾害的成因进行了分析。得到如下一些主要结论。

(1)“纳沙”在越南北部减弱消亡后,冷空气从低层渗透进入华南西部,其偏北气流与“纳沙”东部的偏南气流在桂南汇合,形成中尺度辐合线。同时,在850 hPa流场上华南北部的偏东气流加强,与来自“纳沙”低压东部的东南气流在桂南汇合,使得广西南部的动力辐合和上升运动得以加强和维持,导致暴雨的增幅,是致灾的主要原因。

(2)“纳沙”低压东部稳定深厚的东南风气流,将南海大量的水汽源源不断的输送到广西上空,为持续性的暴雨产生提供足够的水汽原料。

(3)“纳沙”减弱消亡后,其外围环流位于广西南部上空的垂直风切变由大变小,在这种环境条件下,再次有利于热量、水汽的积聚和辐合上升运动,有利于对流云团的发生发展,释放大量的凝结潜热,对暴雨的增幅也有重要的正反馈作用。

[1]刘爱呜,黄志刚,高珊,等.福建省热带气旋暴雨型地质灾害特征分析[J].灾害学,2008,23(4):45-48.

[2]尹东屏,张备,吴海英,等.登陆台风低压再度发展引发的特大暴雨诊断分析[J].灾害学,2010,25(2):13-17.

[3]李菁,吴毅杰,何冬燕.热带气旋“碧利斯”与“派比安”灾害成因对比分析[J].灾害学,2007,22(3):72-76.

[4]张俊香,黄崇福,刘旭拢,等.台风暴雨灾害风险区划更新实证分析[J].灾害学,2011,26(1):99-103.

[5]唐晓春,梁梅青.登陆广东的热带气旋及其产生的灾害链[J].灾害学,2006,21(3):47-53.

[6]何立富,尹洁,陈涛,等.“泰利”台风低压大暴雨过程冷空气与地形的作用[J].气象科技,2009,37(4):385-391.

[7]张兴强,孙兴池,丁治英.远距离台风暴雨的正/斜压不稳定[J].南京气象学院学报,2005,28(1):78-85.

[8]黎清才,王成恕,曹钢锋.登陆北上台风暴雨突发性增强的一种机制研究[J].大气科学,1998,22(2):199-206.

[9]王乙汀.垂直风切变对登陆台风降水结构的影响[C]//第26届中国气象学会年会文集,浙江杭州,2009,10.

[10]Shen Weixing,Ginis Isaac,Tuleya Robea E.A numerical investigation of land surface water on landfalling hurricanes[J].Journal of the Atmosphere Science,2002,59:789-802.