赞比亚铜带省铜矿床地质特征及找矿标志

2013-01-25王庆文

王庆文

辽宁省第五地质大队,辽宁 大石桥 115100

笔者于2006 至2007 在赞比亚工作期间,对铜带省、西北省(North Western)铜矿带上的铜矿区进行了初步学习考察,并参加了对赞比亚中央省(Central)卡布韦(Kabwe)市中国营口佳兴矿业1 号、2 号铜矿的勘探工作,利用收集的和野外地质填图等地质资料成果, 探讨赞比亚铜带省铜矿带上铜矿的地质特征,并对找矿远景区的划分进行初步分析,供参考。

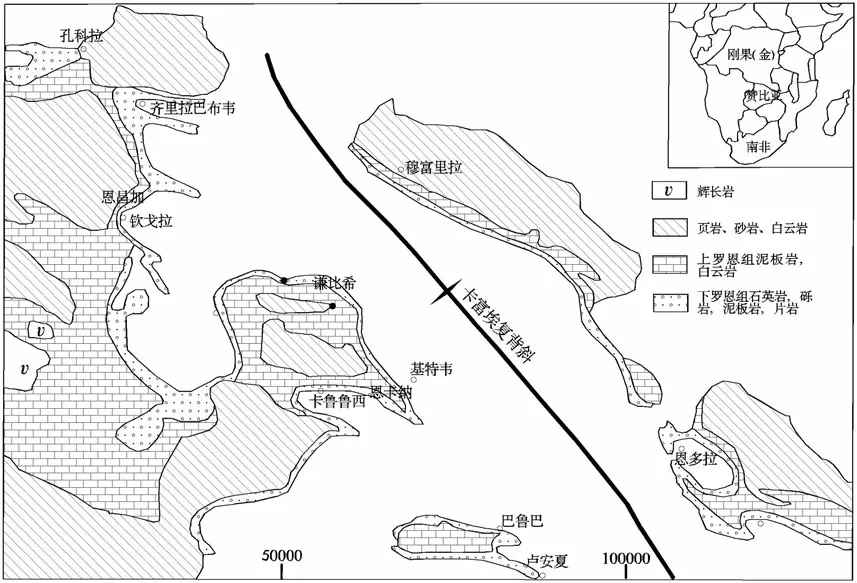

赞比亚铜带省位于赞比亚西北部,中心地理坐标为东经28°10′。南纬12°41′。界于刚果(金)克拉通和津巴布韦克拉通之间,处于世界著名的中南部非洲赞比亚—刚果(金)铜钴成矿带上。该成矿带呈北西—南东向展布,在赞比亚境内长约150 km, 宽约50 km, 自北西部的孔科拉(Konkola)到南东部的卢安夏( LUANSHYA ) ,一系列大型、超大型铜矿床分布于卡富埃( KAFUE )背斜的北东翼和南西翼, 形成两个次级成矿带。孔科拉—恩昌加( NCHANGA )—谦比希( CHAMBISH I)—恩卡那(NKANA )—卢安夏铜矿床,分布在南西次级铜矿带; 穆富里拉(MUFULIRA )铜矿,分布在北东次级铜矿带上(图1)。

1 区域地层

区域上地层系统可以分为4 个部分,从老到新依次为:

1.1 基底杂岩(太古代)

为卢福布系(Lufubu),主要是一套深变质的花岗岩-绿岩系。由一套深度变质的片岩、片麻岩、麻粒岩、混合岩、石英岩、石墨片岩、角闪岩所组成,构造复杂,并有多期岩浆岩穿插,其同位素年龄约35 亿年。

1.2 姆瓦群(中元古代)

图1 赞比亚铜带省铜矿床地质简图Fig.1 Geological sketch map of Copperbelt copper deposit, Zambia

姆瓦群(Muva)不整合覆盖于基底太古代深变质岩系之上,主要由砾岩、石英岩、碎屑岩、泥岩与浅变质的各种片岩、变质石英砂岩组成。总体呈宽展型的复式向斜与复式背斜褶皱。褶皱主轴为近东西向,其同位素年龄为28~11 亿年。

1.3 加丹加超群(晚元古代)

加丹加(Katanga)超群包括下部的加丹加群(矿山群)与上部的孔德龙古群。加丹加超群自下而上划分为三个岩组:罗安组、木瓦夏组和孔德龙古组。

1.3.1 罗安组

分为上、下两部分。下罗安组(Lower Roan)主要为砂岩和页岩,并夹有少量薄层透镜状白云岩。是主要的含铜层位,分布于西北部的索尔维滋(Solwezi)以西及铜带省恩多拉(Ndola)、基特伟(Kitwe)、卢安夏、穆富里拉、钦戈拉(Chingola),该层底部有数百米的砂砾岩分布于基底风化面的低洼谷地,部分含基底砾岩。向上就是中厚层长石砂岩和石英岩,偶夹白云岩透镜体,在粉砂岩-页岩-白云岩透镜体发育地段,见有叠层石藻礁,厚100~200 m。

上罗安组(Upper Roan)主要为碳酸盐岩和页岩,厚度约400 m。由多层中厚层灰岩、白云质灰岩及白云岩组成。偶见石膏薄层及石膏透镜体石灰岩、白云岩与页岩,常相间出现,连续性的厚层白云岩洞穴发育并含水,是一个标志层,分布范围及地区大致和下罗安组的分布情况相同。

1.3.2 木瓦夏组

主要为厚层—中厚层页岩和碳酸盐岩系,厚度150~300 m。页岩为灰白-黄褐色,层厚数米至数十米,碳酸盐层厚数十米,向上页岩多呈条带状,碳质增多,常见有黄铁矿立方晶体,呈浸染状及小扁豆状及层状分布,也是一个标志层。

1.3.3 孔德龙古组

孔德龙古组(Kundelungu)在铜带省分布较广,多处表现为宽缓状向斜,长轴为近东西向和北东—南西向。

孔德龙古组底部有一层冰积层,时见巨砾,直径可达4 m,冰积层厚度10~20 m,但有的地方缺失。本层分上下两部分:下部主要为厚层石灰岩相段,全厚约300 m,由厚层至中厚层的石灰岩及泥灰岩组成;上部为灰岩与页岩互层组成,最上部为紫色长石砂岩,全厚大于500 m,在本层的灰岩与页岩交界裂隙及断裂带附近常见有小型富铅锌矿脉及小型富铜矿体。

1.4 晚古生代—中新生代盖层

为赞比亚的最新盖层,主要为陆相碎屑沉积,分布于山间盆地及河谷盆地之内,面积相对较小。

2 区域构造

2.1 褶皱构造

卢非利安(Lufilian)弧形构造带是本区岩层的重要构造形式,位于铜带省中北部。该区主要受5 亿年前加丹加构造运动(又称泛非构造运动)的影响,南北向的挤压形成了近东西向的复式褶皱构造。被褶皱的岩层由前寒武纪至早古生代的加丹加系组成,主要岩石包括白云岩、泥质页岩、砂岩、砾岩、辉长岩等。

卡富埃复背斜是本区的主干构造,是北铜矿带赋存部位。它代表了卢菲利安构造区内主要构造形式,剥蚀作用使背斜两翼的次级褶曲出露,该铜矿带内铜矿床就分布在两翼的次级构造部位。分布在背斜两翼的控矿构造与岩层走向一致,呈等距离状展布,其间距约30 km。通过等距离原则,不断发现有价值的铜矿床。

在背斜轴部通过的地区,如孔科拉(Konkola)、姆卡姆博(Mokambo)和恩多拉(Ndola)等地,背斜常发生穹丘状隆皱。在被剥蚀的穹丘状隆皱中心,可见基底花岗岩出露,同时见到加丹加群岩层发生穹丘状倾。

2.2 断裂构造

本区断裂构造不发育。在恩昌加铜矿采坑中,可见有倾斜断层;范托姆断层(The phantom Falt)是该区铜矿带中最大的断层,该断层自穆富里拉向斜经卡富埃复背斜至孔科拉矿区南部。

由于该区地层均经历了不同程度的区域变质作用,所以局部见有小断裂。如谦比西(Chambishi)铜矿,表现为在石英岩中与拖拽褶皱有关的小断层。沿着底砾岩、粗砾岩和下盘砾岩三个砾岩层都出现了层间滑动。虽然滑动距离并不大, 但却形成剪切带。区内断裂对矿体无明显的错断。

2.3 岩浆岩

伴随各期构造运动,岩浆活动十分发育。在基底中见有花岗岩、角闪岩、闪长岩等,常呈大面积出露,并有多期次侵入的特点。辉长岩等基性岩主要呈岩脉、岩株和岩床,侵入在上罗安组岩层和孔德龙古组岩层中。

皇斑岩切穿岩层现象见于铜带省的恩昌加、孔科拉、恩卡纳(Nkana)等矿区,多以岩株产出,当以岩墙产出时,铜矿化较弱,以岩床出现与矿层接触处,可使成矿元素活化,造成元素的局部富集。在孔科拉北矿区,可见岩墙垂直横切背斜轴部。岩墙产状直立,它切过下盘岩层,在底部砾岩处尖灭,向上未穿过矿体。在其冷凝边中,含铜品位大于1.00%,而整个岩墙的平均品位在0.40%~0.80%之间,矿化以细粒黄铁矿化和黄铜矿化为主。

2.4 变质作用

区内卡富埃背斜的加丹加群岩层,具有区域浅变质特点,其变质相各部不一。东部为浅变质绿片岩相,南部为中—浅变质绿帘石-角闪岩相,岩石遭受重结晶作用。基底杂岩遭受退变质作用。

3 矿床地质

3.1 岩石特征

整个铜矿带中铜矿体均赋存于加丹加群下罗安组岩层中。矿体呈层状产出,矿体形态为呈层状、似层状、条带状或凸镜状,矿体厚度达40 m,纵向和倾向延伸可达2 000 m以上。卡富埃背斜东翼,含矿岩石主要为砂质岩,在卡富埃及背斜西翼,含矿岩层为泥质岩。

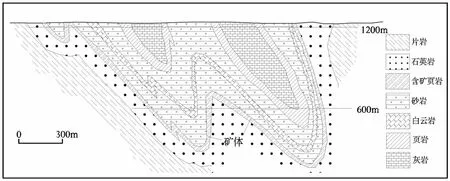

出露在卡富埃背斜两翼的泥质岩,即含矿页岩,为主要含矿层,其分布较广。黑色石墨质页岩,向侧部逐渐相变为纹状层理泥质岩及白云岩,而后又变为泥质岩,沿走向比较稳定(见图2)。

3.2 矿石结构、构造

结构∶ 矿体的原生矿石主要具他形—自形细粒状、粗粒状结构和片状、鳞片状变晶结构。具粒状结构的矿物主要为长石和石英。泥质矿物和细小的绢云母呈片状和鳞片状变晶结构。

构造∶ 主要有细纹层状、细脉浸染状、网脉状、条带状、块状构造; 角砾状构造和片理构造。由颜色不同的长英质矿物或硫化矿物定向排列构成细纹层理构造; 细脉状、粒状和不规则块状硫化矿物沿层理、片理及切割层理和片理分布于其他矿物之间构成细脉侵染状、网脉状、条带状构造; 由剪切构造造成的岩石角砾、眼球状石英分布于岩石中构成角砾状构造; 由片状矿物定向排列构成片理构造。

3.3 成矿控制因素及成矿规律

铜带省是卢菲利安弧形构造带分布区(图3),绝大部分的铜(钴)矿床均产于此。该区除铜、钴外,常含金、银,有时还伴有稀有和放射性元素。该带可分为外弧强烈褶皱带和中间穹隆构造带。外弧强烈褶皱带由一系列紧密挤压褶皱和逆推断裂组成。含矿的上罗安组和下罗安组砂页岩及白云岩,均遭强烈变形、变位,构成一组平行的向斜和背斜,并被一系列逆冲断层切断,形成叠瓦状褶皱,特别在向斜轴部,铜矿层厚度增大,品位增富,形成世界上最大最富的层控型铜矿带;中间穹隆构造带位于外弧强烈褶皱之南,由一系列大小不等的穹隆组成,这些穹隆是罗安组沉积时,基底卢福布群深变质片麻岩结晶基底的滨岸剥蚀残山,由于这些基底岩石刚性强度较大,故不能形成褶皱,致使含矿层环绕其周边,而成为穹隆出露。此带在穹隆周边的罗安组或构造裂隙带有大、中型铜矿床富集,既有层控型矿床又有构造裂隙中后期改造脉型矿床。

图2 部分Roan组条带状矿体的剖面图(据Fleicher等,1977)Fig.2 Banded orebody prof ile of part Roan Group (According to Fleicher etc., 1977)

图3 中非铜矿带矿床与主要断裂构造关系图Fig.3 Relationship between Copperbelt deposits and the main fault structure

矿化带往往与地层的紧密褶皱带一致,该褶皱带分布于古老地核的边缘裂陷带或边缘裂谷带内。地壳深部火山成矿物质通过火山喷发沉积,在相对局限的裂陷带或裂谷带内的洼盆中沉积,具有成群、成带、成串的多矿化中心特点。沉积旋回结束后,经区域变质作用和造山褶皱形成紧密的挤压褶皱带,并使原生矿层因构造运动产生变形变位,同时地层中的成矿物质再次发生迁移富集,从而使矿体增厚、品位提高。

通过对铜带省多个矿山考察,主要铜矿物为斑铜矿、黄铜矿、辉铜矿及硫钴铜矿等,氧化矿物带中见有孔雀石、少量铜蓝、自然铜以及少量原生黄铁矿、黄铜矿、斑铜矿,铜品位可达30%以上。在剖面和平面上,含铜硫化物具有带状分布特点。在垂直方向上,底部为斑铜矿带,向上为斑铜矿、黄铜矿混合带、再向上为以黄铜矿为主的矿化带。在平面上,向海的方向依次为:含斑铜矿的辉铜矿带→黄铜矿、斑铜矿、硫钴矿带→含少量黄铜矿的黄铁矿带。

4 找矿标志

根据赞比亚地质矿产资料和铜矿床的分布规律等研究表明,赞比亚铜带省为铜矿集中区,铜矿床的形成主要受构造和层位控制。

4.1 控矿构造

铜带省铜矿床主要分 布在卢菲利安(Lufilian)弧形构造带中穹隆构造的周边,虽然热液型铜矿床在其他部位也有分布,但是具工业价值、规模巨大的、层控型的铜矿床均分布在穹隆构造周边。穹隆构造是赞比亚铜矿床最重要的控矿构造、直接找矿标志。

4.2 含矿岩系

赞比亚铜带省的铜矿床均赋存于姆瓦群和加丹加超群中固定的、稳定的沉积层位中,姆瓦群中部的黄铜矿化、黝铜矿化及辉铜矿化的黑云石英片岩和二云石英片岩是层控型铜矿床的主要含矿层,其上部岩层为石英岩,下部岩层为大理岩或硅质大理岩。

加丹加超群下罗安组中部的孔雀石化、蓝铜矿化和水胆矾化页岩夹粉砂质页岩层是沉积型铜矿床的主要含矿层位,其上覆沉积层为泥岩,下覆沉积层页岩;另外,卢菲利安构造运动中期的区域变质分异作用产生的变质热水和末期的岩浆作用产生的热液,沿裂隙或断裂充填形成的热液型铜矿床,在姆瓦群和加丹加超群的岩层中均有分布。

因此,中元古代的姆瓦群和晚元古代的加丹加超群的下罗安组,是铜矿的找矿标志。

5 结语

赞比亚铜带省铜矿床,主要位于世界著名的赞比亚—刚果(金)铜钴成矿带内,在该带内分布的众多大型-超大型铜矿、铜钴矿、铜金矿,铜矿体主要产于加丹加群下罗安组的砂、页岩中,主要为弱白云岩化粉砂岩,容矿构造为卢菲利安弧形构造带内的罗安组与姆瓦群组成的挠曲盆地中。矿体一般呈板状或透镜状,走向延长大。铜矿带明显受卡富埃(Kafue)复背斜构造的控制,在该铜带上已经查明9 个大型—超大型层控型铜(钴)矿床和4个相对较小的层控型铜矿床,基础储量3 500万吨,已经探明的储量为1 900万吨。限于本人水平有限,国外勘查工作难度较大,设备及测试手段落后,文中部分论述缺少测试数据, 仅引用前人资料成果加以说明,在此一并表示感谢。

[1] 颜 平,刘文成.赞比亚谦比西铜矿矿床特征及成因[M].中国矿山工程,2006, 35(1).

[2] 赞比亚矿产资源状况[J],现代矿业.2009,(10).

[3] Republic of Zambia Geological and mineral occurrence map(1:2,000,000 ,to accompany report no.01) compiled and drawn in the Geological Survey Department,1994;

[4] 赵兴国,等.赞比亚谦比西铜矿床地质特征[J].地质与勘探,2010,46(1).

[5] 赞比亚铜矿带专辑[Z].青海地质科技情报.1991,(2).