嘉兴农村种桑养蚕历史与趋势

2013-01-03计士雄

计士雄

(嘉兴市农业经济局,浙江嘉兴314031)

嘉兴地处长江下游太湖流域,境内自然条件优越,气候温和,地势平坦,土地肥沃,河流纵横,灌溉便利。随着工商业的侵入农业,引起了农业的专业化,在商品交换的刺激下,嘉兴广大农村,大量的种桑养蚕等经济作物(见宓治《嘉兴府志》:转自《浙江通志》99卷:嘉兴平原植桑……尺寸无旷土)。

嘉兴府海盐县天启间,“桑拓遍野,无人不习蚕矣”(天启《海盐县图经》卷五)“比户桑蚕为急务”。

种桑养蚕为生丝、丝织业提供原料,于是,各地商人纷纷来嘉兴产地收购,如乌青镇(今桐乡乌镇)蚕毕后,各地商客投行收买(见张炎贞:《乌青文献》)。

当时,商业资本和高利贷已经渗入农产品的产销过程中,如蚕桑经营者,由于资金不足,往往向富农借高利贷。据董蠡舟《蚕桑乐府》所载,农民养蚕之资贷于富家,蚕毕贸丝偿,而念其十一。

种桑不仅仅是为了供给自家养蚕的需要,在嘉兴农村中已游离出一些农民专种桑叶,拿到市场上去出售,并出现“桑市”(亦称叶市),“叶莫多于石门桐乡,其牙侩则集于乌镇,买叶者以舟往,谓之开叶船,饶裕者亦稍以射利,谓之作叶,又谓顿叶。种栽百桑成阴后,可得二、三十石,以平价计之,每石五、六百文,获利不薄矣”(见董蠡舟《乐府小序》)。在《石门县志》卷十一卷《丝诶》上,还记载着明万历七年(1579)有乌村村民王财养蚕缺叶,以二几乌桑叶的故事。

由于嘉兴蚕桑业商品生产的高度发达,从而出现了在农村以专门种植桑叶的,私卖蚕种的商品经营者。

蚕桑商品生产的发展和生产技术的提高,人们在生产过程中积累了丰富的生产经验,当时在市场上曾出现了几本有关种桑养蚕的专著,如:《蚕经》、《补农书》等等,都有有关种桑养蚕的记述。

(1)全桥车行道桥面铺装上分布有多条明显的纵向裂缝,裂缝均对应于板梁间铰缝位置,且板梁间底面均有通长的渗水痕迹,这表明实心板梁间的铰缝已经损坏,桥面病害见图2。尤其是第5跨桥面铺装对应于4-5-22号~4-5-23号板梁铰缝处,距5号台2.0~4.5 m范围内已出现明显的凹陷,最深处达5.0 cm,但对应此铰缝两侧板梁底面无明显错位,这主要是由于板梁间铰缝已严重损坏,此处桥面铺装在重车的反复碾压下产生了局部凹陷。铰缝的损坏降低了桥梁的横向整体性,使得荷载横向分布集中,已形成单梁受力的不利状况,大幅度降低了桥梁上部结构的承载能力。

明代中期,由于嘉兴地区大量耕地种植桑树,挤压了该地区粮食的种植面积,致使嘉兴西南所属种桑养蚕大县,不得不依赖外地供给粮食,形成了农产品专业种植区和促进了农产品的商品交流。例如,当时嘉兴石门田地相等,一年仅是八个月的粮食自给,其余四个月则需靠以蚕桑易米而食。在以往是鱼米之乡的嘉兴,而到明末,已变成了种米不足的地区,每年则需从外地进入程麦千万石以求平衡,这样的农产品生产布局,有力的促进了农产品商品交换。从而,引起了嘉兴农村农业经营方式的变化。

进入大清王朝,康熙三十五年(1687),康熙皇帝在其《桑赋》序中说:“联巡省浙西,桑林被野,天下丝缕之供,皆工东南,而蚕桑之盛,唯此一区”,嘉兴种桑养蚕已呈现顶盛时期。

到了晚清,由于战乱频繁,特别是嘉兴成为太平天国的主战场,使人口急剧减少,农村荒芜,遍地桑地,由于无人耕耘和照料,逐渐枯萎。嘉兴地区养蚕生产转入低迷。

多年后,随着社会经济的发展,农村经济的逐步复苏,以及国际市场对蚕丝需求的扩大,国际市场蚕丝价格持续坚挺,嘉兴地区种桑养蚕又见反弹。

进入民国时期,即民国元年至民国十八年(1911~1929),是嘉兴地区种桑养蚕的黄金时期,也就是说在第一次世界大战(1914~1918)期间以及稍后一段时间,帝国主义国家之间相互残杀,拓宽势力范围和争夺殖民地,他们暂时放松了对我国的控制和掠夺,致使我国民族资本利用这个有利机遇而开始兴起,嘉兴农村又迎来了种桑养蚕的春天。

以嘉兴县为例,全县有桑地10530 hm2,叶行146家,民国四年(1915),茧行计有105家。茧行资本多则10余万元,少则也有2~3万元,全县产茧总值500万元左右(每50 kg鲜茧都在百元以上)。

但自民国十八年(1929)以后,嘉兴蚕茧生产又开始衰落,开始只是慢性的下滑,直至民国二十年(1931)后,由于日本廉价的人造丝在我国国内的大量倾销,单位蚕茧价格乃急性地向低价滑坡,嘉兴蚕茧价格减幅几及往年的1/5,鲜茧一下子降为20元/50㎏,迫使仅仅依靠养蚕生产收入来维持生活的蚕农,走向悲惨的境地。据抽样调查,民国廿二年(1933)蚕农户均收入为26.60元(银元),民国十七年(1928)的户均收入为63.13元,蚕户售蚕收入平均减少约50%以上。

蚕茧价格的波动,直接影响着种桑养蚕生产的发展和萎缩。

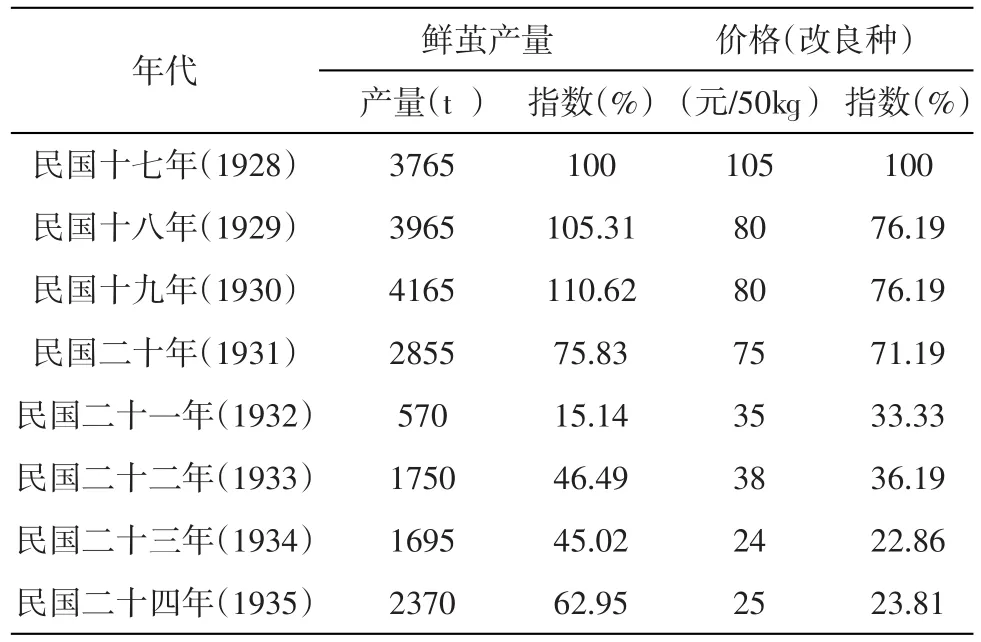

仍以嘉兴县历年蚕茧生产和蚕茧价格波动情况为例:民国十七年(1928),鲜茧价格为105元/50㎏,全县鲜茧产量3765 t;民国廿二年(1933)境内鲜茧价格为38元/50㎏,全县鲜茧产量为1750t,比民国十七年(1928)减产为53.5%。嘉兴县历年鲜茧和价格的变迁,见表1。

表1 嘉兴县历年鲜茧和价格的变迁(1928~1935)

由表1可见,由于民国十七年和十八年(1928、1929)两年茧子价格高达百元左右,所以导致民国十九年养蚕生产的大发展,全县全年生产鲜茧4165t(折合当时干茧2.48万司马担),成为历史上最高纪录,而后,嘉兴丝绸外销疲软,境内茧价暴跌,一般蚕农视养蚕为畏途,养蚕生产也逐年下滑。

抗战期间,嘉兴全境被日本侵占,桑地遭到严重破坏,特别是铁路和公路沿线两边,桑树被全部砍掉,房屋和蚕具亦被毁者极多。

抗战胜利后,原以为可以逐年恢复蚕桑生产,但由于国民党统治者又挑起内战,致使养蚕生产恢复困难重重。如:民国三十五年(1946),嘉兴县春期发放蚕种仅12300张,秋期发放蚕种为25000张,几乎仅为战前的十分之三四;民国三十六年(1947)春季发放蚕种141648张,同年秋季发放蚕种23613张,二者合计该县全年发放蚕种165261张,比上一年稍有增加;这一年全年生产蚕茧为1480 t,而桑地面积则仅仅是4667 hm2七万余亩,而且都是低产桑地。

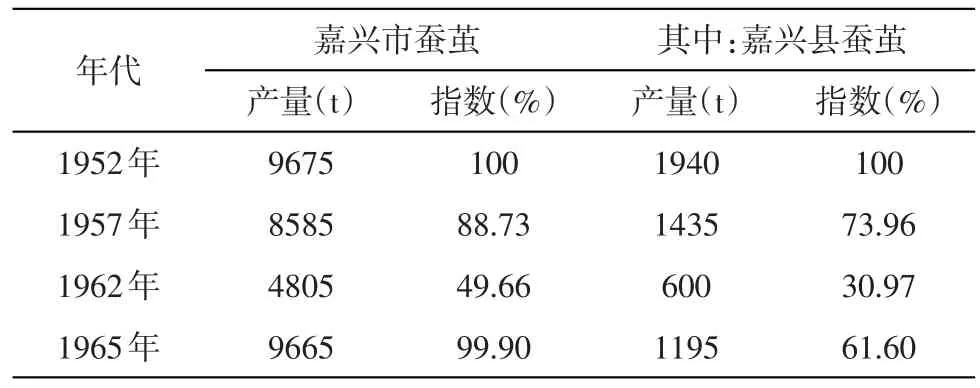

自新中国成立以后,由于国家实行“计划经济体制”,在农业生产上贯彻“以粮为纲”,政府对蚕茧价格一直采取低价收购政策,因而,嘉兴地区(五县二区)的蚕茧产量在1965年之前始终徘徊不前,现将1952~1965年嘉兴地区蚕茧产量列表2。

表2 嘉兴市1952~1965年蚕茧产量

即使又过了14年,即1979年,嘉兴全市蚕茧产量亦不过达到24455 t,也就是说,全市经过30年的种桑养蚕,蚕茧产量还远远未达到抗日战争以前的最高水平。

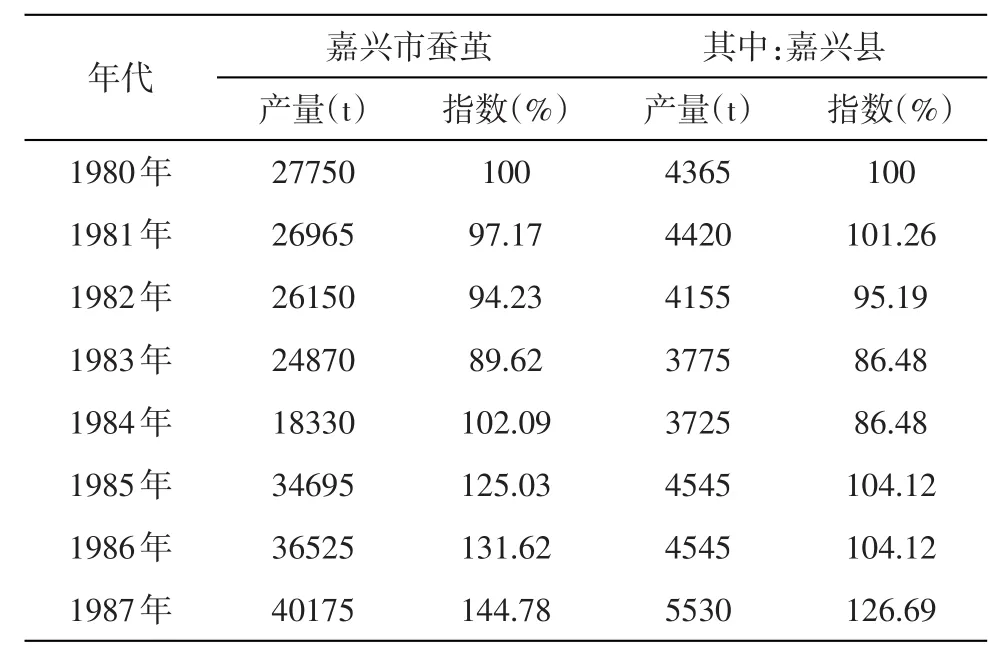

党的十一届三中全会以后,家庭联产承包责任制的建立,使蚕农们放开了手脚,由于蚕茧价格的多次加价,嘉兴蚕茧产量呈快速发展势头,见表3。

表3 嘉兴市1980~1987年蚕茧产量

在商品经济社会里,受着市场供需关系的影响而有所起伏,也就是说,蚕茧在市场上需求存在着一定的周期率,市场上供大于求时,价格就下落,反之,价格就上扬。而当今,蚕茧在国内外的周期率是6年到8年左右。

嘉兴蚕茧生产在全省和全国都占重要地位,蚕茧产量占全省产量的40%,占全国产量的10%左右。

嘉兴地区种桑养蚕生产受国际蚕丝市场供需关系,有多次周期率的上涨和回落,这是很正常的发展规律。

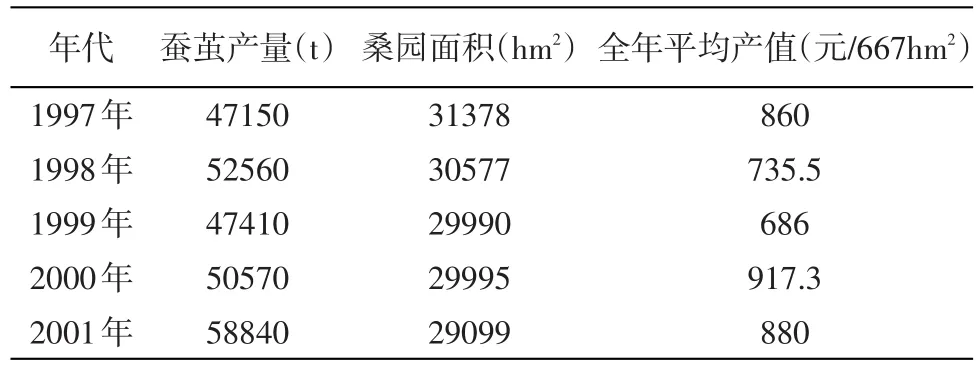

嘉兴地区养蚕的道路,就是沿着这条周期率的道路发展着,见表4。

2001年以来,随着市场经济的逐步建立,农村经济发展的变化,工业化、城镇化的推进,嘉兴桑地面积在逐年缩小,蚕茧产量也逐年减少,这是自然发展的大趋势,也是形势发展的必然趋向,和过去日本种桑养蚕事业一样,这是嘉兴经济发展、现代化建设的必经之路。

表4 嘉兴市1997~2001年蚕桑生产情况