退化喀斯特森林近自然度评价指标体系的构建

——以贵州省修文县示范区为例

2012-12-27蔡品迪喻理飞付邦奎殷建强

蔡品迪,喻理飞,付邦奎,殷建强

(1.贵州大学,贵州 贵阳 550025;2.贵阳市修文县林业绿化局,贵州 修文 550200;3.贵州省林业科技推广总站,贵州 贵阳 550001)

退化喀斯特森林近自然度评价指标体系的构建

——以贵州省修文县示范区为例

蔡品迪1,喻理飞1,付邦奎2,殷建强3

(1.贵州大学,贵州 贵阳 550025;2.贵阳市修文县林业绿化局,贵州 修文 550200;3.贵州省林业科技推广总站,贵州 贵阳 550001)

为了更好地揭示退化喀斯特森林不同演替阶段群落恢复状况,以修文县示范区为研究对象,采用指标敏感度从群落组成结构、群落演替和土壤理化质量等3个方面筛选出18个评价指标,并通过层次分析法构建了退化喀斯特森林不同演替阶段群落近自然评价指标体系,对不同演替阶段群落的近自然度进行综合评价。结果显示:随着植被进展演替,群落近自然度综合指数呈现逐渐增大的趋势,从草坡阶段演替到乔木林阶段,群落近自然度综合指数从0.127 上升到0.617;由于示范区的乔木林群落主要是早期型乔木林,群落自然度综合指数相对较低,群落还处于一个较低的演替阶段,需要进行群落结构调整;适时引入一些大高位芽植物,并对灌木层进行适当的疏伐,以此来优化群落组成结构,促使群落朝顶极群落演替。

退化喀斯特森林;近自然度评价;评价指标体系

中国西南喀斯特地区,因地质环境脆弱性大、敏感度高,且面临人口超载和经济社会落后的双重压力,致使生态环境严重退化[1],石漠化面积不断增大,已经成为该地区最主要的生态地质环境问题。

退化群落自然恢复实质是群落进展演替[2]。从上个世纪40年代开展喀斯特森林群落研究至今,人们对喀斯特退化森林也开展了许多研究,纵观以往的研究不难发现,目前对于退化群落自然恢复评价相对匮乏,虽然喻理飞等[2]进行相关的研究,提出了退化群落恢复潜力度、恢复度和恢复速度3个评价指标,但他们当时所选的评价指标相对较少,还未形成一套完整退化喀斯特植被恢复评价体系,本研究在前人研究基础之上,通过构建近自然度评价指标体系对不同演替阶段退化喀斯特森林群落恢复进行其综合评价,旨在提供一个新的更为科学、合理的退化喀斯特森林恢复评价指标构建方法,更好地揭示不同演替阶段植被恢复等级,为退化喀斯特森林经营类型划分、植被恢复与重建提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区域位于贵州省贵阳市修文县龙场镇城边,乌江支流的猫跳河右岸,海拔1 100 m~1 500 m,属亚热带季风气候区,年均温13.6℃,≥10℃积温4 097.4℃,年降雨量1 235 mm,分布不均,易出现干旱现象。试验示范区面积共100 hm2,包括强、中、轻度三类石漠化等级,其中强度石漠化面积为17.33 hm2,中度石漠化面积为34.00 hm2,轻度石漠化面积为48.3 hm2。母岩以白云质灰岩为主。土壤为发育在白云质灰岩上的黄色石灰土和黑色石灰土,pH4~7.4,土层浅薄,石砾含量高。现存植被为各种次生乔林、灌木林、藤刺灌丛、草坡以及石漠化荒地,盖度15%。主要植物种类有白栎Quercus fabri Hance、川榛Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.var. sutchuenensis Franch、 茅 栗Castanea seguinii Dode、 火 棘 Pyracantha fortuneana (Maxim.) Li、光皮桦Betula luminifera H. Winkl.、红叶木姜子Litsea rubescens Lec.、响叶杨Populus adenopoda Maxim.、云南鼠刺Itea yunnanensis Franch.、盐肤木Rhus chinensis Mill.、麻栎Quercus acutissima Carr.等。当地村民经济条件较差,以农业为主要经济来源,副业以挖铝土矿为主。

1.2 研究方法

1.2.1 群落样地调查

采用“以空间序列代替时间序列”的方法[3],根据研究区域的特点,在草坡阶段、灌草阶段、灌丛灌木阶段、灌木林阶段、乔灌阶段、乔木林阶段6个演替阶段设置样地,共计21个,进行群落学调查,样地面积根据群落最小面积确定,其大小分别为4 m×5 m、10 m×10 m、10 m×10 m、10 m×10 m、8 m×20 m、20 m×20 m。乔林群落样地中分为10个5 m×8 m乔木层样方,且在每个乔木层样方内设置1个2 m×2 m灌木层样方和1个1 m×1 m草本层样方。调查记录每个样方内乔、灌木及幼树的种类、数量、胸径、地径、高度、冠幅、盖度,并判定每株树木是实生或萌生起源;草本植物调查其种类、多度、高度、盖度。

群落生物量按乔木层、灌木层、草本层分别调查。其中乔木层生物量采用朱守谦等[4]的研究公式进行计算,灌木层采用样本法,根据调查结果,按树种、地径选取样本,用收获法测定样木树干、枝、叶的鲜重,共获取样本107株。在每块样地内设置2个1 m×1 m,采用刈割法获取草本层地上部分鲜重,取样品在80℃恒温烘至恒重,计算含水率并换算成干重。

1.2.2 土壤理化性质测定

土壤pH值-电位测定法;有机质-重铬酸钾(K2Cr2O7)容量法、外加热法;全氮测定采用靛酚蓝比色法;全磷-钼锑抗比色法;全钾-火焰光度法;水解氮-碱解扩散法;速效磷-pH 8.5,0.5 mol/mL NaHCO3法;速效钾-1 mol/L NH4OAc浸提、火焰光度法。

1.3 数据处理

评价指标的选择涉及众多因素,可表现在物种、种群、群落以及景观水平,也表现在系统的组成、结构、功能、动态、生境以及人为干扰等方面,本文在前人研究基础之上,综合考虑喀斯特退化森林所具有的特殊性,最终从能较为全面反映喀斯特退化森林恢复状况的群落组成结构、群落演替和土壤理化质量三个方面选择评价指标,共计30个。相关指标计算公式如下:

(1)群落组成结构指标

1)Gleason丰富度指数:

2)Simpson多样性指数:

3)Shannon-wiener多样性指数:

4)Pielou均匀度指数:

式中:S为物种数,A为样方面积,Pi为种i相对重要值,N为总个体数,Ni为种i个体数。

(2)群落演替指标

1)群落演替度

演替度(DDS)表示植被演替阶段背离顶极群落的程度,它是作为衡量植物群落演替的综合性指标,最早是由沼田真(1969)提出来的,本文采用王德利等[5]的计算公式,即

式(5)中:e根据植物生活型确定,其中一年生植物为1,隐芽植物、地面芽植物和地上芽植物为10,矮高位芽植物和小高位芽植物为50,中高位芽植物和大高位芽植物为100,d为种累积优势度(SDR),u为植被盖度,N是植物种类数量。

2)顶极适应值

顶极适应值是反映植被群落现状所处的演替阶段,是反映群落演替的一个重要指标。本文参照喻理飞等的划分方法[6],将各演替阶段群落出现的树种依照其生物学特性分为:先锋种、次先锋种、过渡种、次顶极种、顶极种,并分别赋以相应顶极适应值1、3、5、7、9[7],计算公式如下:

式(6)中:Vi为各种组重要值百分数,Ai为各种组顶极适应值。

2 近自然度评价指标体系的构建

2.1 评价指标的筛选

森林生态系统是一个复杂的大系统,包含的因子很多,对它进行近自然度评价不可能包罗无遗,必须在其中筛选若干重要因子作为评价指标[8]。本文指标筛选采用敏感性分析的方法[9],通过指标敏感性分析,筛选出高、中敏感性指标,以此来建立评价指标体系,筛选结果见表1。

表1 指标敏感度等级划分Table 1 Grade division of sensitivity indexes

中、高敏感度的指标能较好地反映不同演替阶段群落间所具有的差异性,将它们用于构建近自然度评价指标体系,能够较好的体现退化喀斯特森林不同演替阶段群落近自然度状况。

2.2 评价指标体系层次的建立

将能综合反映群落不同演替阶段群落基本特征的18个评价指标构建一个3层次结构的评价指标体系,具体构建模型见表2。

表2 近自然度评价指标体系及指标权重值Table 2 Near-nature evaluation index system and weight values

2.3 评价指标权重的确定

合理确定评价指标权重系数是建立评价指标体系的关键,指标权重的分配是否科学直接影响到评价结果的可靠性,目前对于评价指标权重确定的方法众多,层次分析是定量和定性结合的方法,能在一定程度上降低主观随意性,是一种简单、易行的赋权方法,故本文采用层次分析法[10]确定评价指标权重,应用Saaty的1~9标度法(见表3),具体权重值见表2。

表3 1~9标度的含义Table 3 The signification of 1~9 classes

层次分析法(AHP)求权重步骤:

(1) 构建层次结构模型;(2)构造判断矩阵:C=(cij);(3)对判断矩阵进行运算和正规化处理,求得权重系数;(4)判断矩阵一致性检验:CR<0.1,即满足一致性检验。

2.4 综合评价指标体系

2.4.1 指标数值标准化处理

由于指标间量纲不统一,缺乏可比性,须对参评因子进行标准化处理[11],来克服指标数值间的不可比性,参评指标数值标准化公式如下:

式(7)中,Si为参评因子标准化值,xi为参评因子实测值,xmax为实测最大值,xmin为实测最小值。

2.4.2 近自然度评价模型

将各评价指标的标准化值乘以各指标的权重并累加,所得的数值即为群落近自然度综合指数,具体计算公式如下:

式(8)中:D为群落近自然度综合指数值,Br、Bs、Bt分别为准则层群落组成结构、群落演替和土壤肥力的权重值,Wi、Wj、Wk分别为3个准则层下各参评指标的权重值,n、m、p分别为指标层群落组成结构、群落演替和土壤理化质量的指标个数。

3 结果与分析

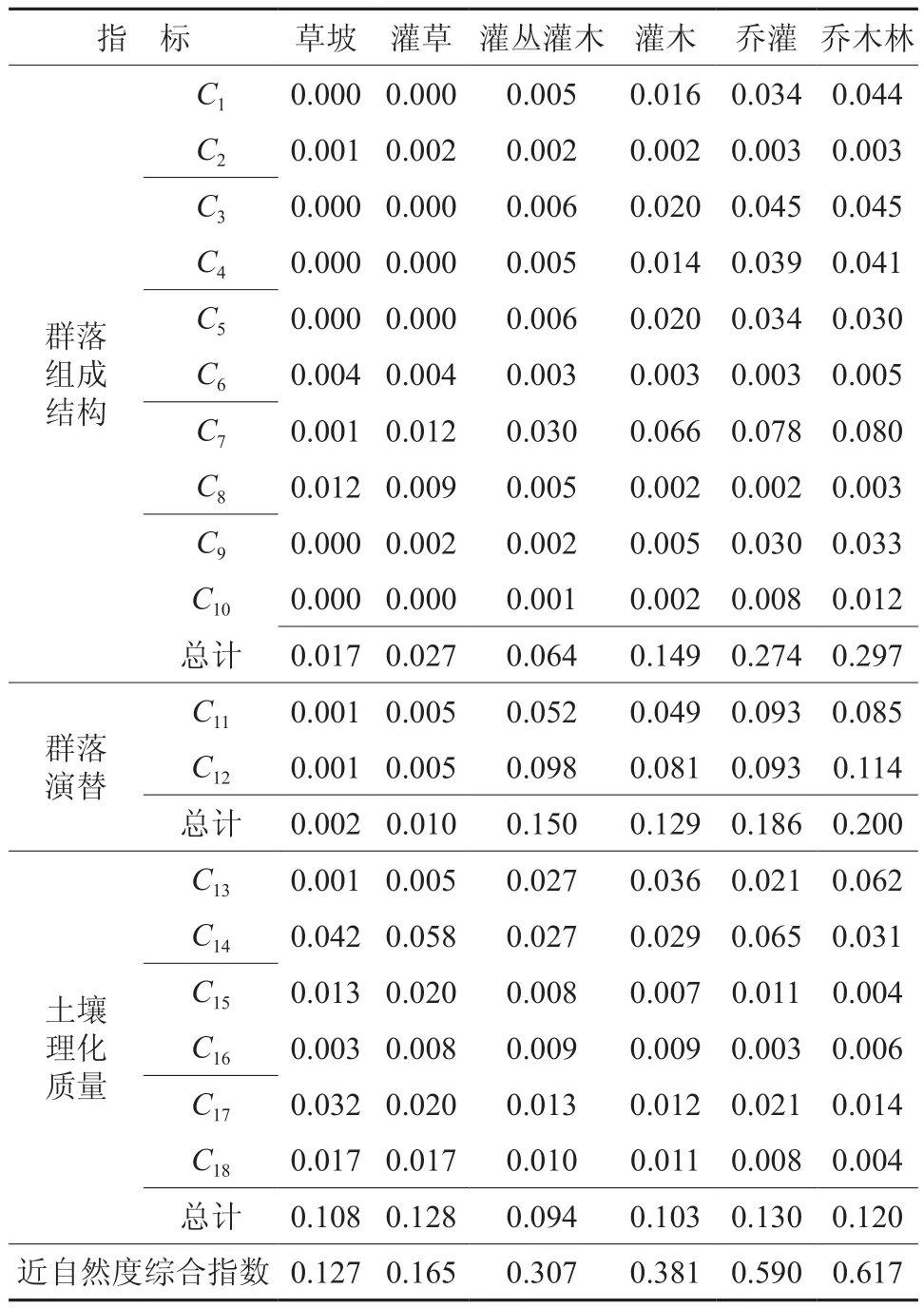

将各项评价指标数值通过标准化后,乘以各评价指标权重再对每个指标得分进行求和,得到不同演替群落近自然度综合指数,详见表4。

从表4和图1可以看出,随着植被恢复过程,群落组成结构综合指标值、群落演替综合指标值和群落近自然度综合指数变化趋势相同,均呈现逐渐增大,在草坡和灌草阶段处于一个低水平,群落近自然度综合指数仅为0.127和0.165,群落还处于恢复的早期阶段,群落结构较为简单,主要以草本植物为主,并且部分草本优势过于明显,如密毛蕨Cyclosorus interruptus (Willd.) H. Ito、白茅Imperata cylindrica (Linn.) Beauv.、芒Miscanthus sinensis Anderss. 等物种高度普遍在0.8 m以上,严重抑制了其他物种的生长,此阶段灌木数量较少,主要是由一些先锋种组成,并且植株实生植株比例低,植被长势差,然而示范区中草坡和灌草群落主要由火烧迹地演替而来,短期内土壤肥力相对较高,也给植被后期生长提供了一定的保障,潜在演替能力强,土壤理化质量综合指标值比重大;当进入灌丛灌木阶段以后,群落近自然度综合指数有了显著上升,几乎是灌草阶段的2倍,主要由于灌木物种逐渐增多,生境条件也有所改善,然而灌木主要还是由萌生植株组成,出现“一丛多株”的现象,植被高度、粗度相对较低,群落还处于演替的早期阶段,群落近自然度综合指数处于一个较低的水平,示范区中出现的较为典型的灌丛灌木是白栎灌丛;当进入灌木阶段,环境条件的改善给灌木生长提供了养分来源,随着灌木数量的日益增多,物种间竞争日益增强,通过“优胜劣汰”的自然定律,逐渐形成一个较为合理的物种组成结构,群落组成结构综合指标值上升明显,成为群落近自然度综合指数的重要组成部分;进入灌木阶段后期,树种出现分级现象,一些竞争性强的灌木物种不断地利用空间资源,生长速度明显加快,变成了乔木,而一些竞争性较弱的灌木物种生长受到抑制,甚至部分物种逐渐消失,群落逐步形成了初期的乔、灌、草复层结构,该阶段群落组成结构、群落演替和土壤质量均有了一定的上升,其中群落组成结构综合指标值上升最为明显,群落近自然度综合指数迅速上升到0.590,进入群落演替的中期阶段;由于示范区中乔木林阶段群落曾受到人为破坏,主要以早期型乔木林为主,群落组成结构与顶极群落差距大,尚未形成一个合理的乔、灌、草复层结构,植被组成结构、群落演替综合指标值较乔灌林阶段上升不明显,致使群落近自然度综合指数仅有略微上升,仅为0.617,与乔灌阶段差异不明显。

表4 修文县示范区不同群落近自然度综合指数值Table 4 Synthetical index values of near-nature degree of different communities in Xiuwen demonstration site

图1 不同群落近自然度综合指数值Fig.1 Synthetical index values of near-nature degree of different communities

总之,不同演替阶段群落近自然度综合指数的差异能较直观的反应不同阶段群落演替状况,群落组成结构综合指标值、群落演替综合指标值和群落近自然度综合指数均随着植被演替,呈现上升趋势,但示范区群落总体还处于一个较低水平的演替阶段,所形成的乔木林群落结构不合理,演替到顶极群落的难度大,所需时间长。

4 结论与讨论

本研究主要针对修文县喀斯特示范区不同演替阶段群落恢复动态,通过构建近自然度评价指标体系,开展不同演替阶段群落近自然度的评价研究。

(1)群落近自然度综合指数随着演替过程,呈现上升趋势,但群落还处于一个较低的演替阶段,所形成的乔木林群落与顶极群落差距还很大,近自然度综合指数仅为0.617,归其原因主要是由于群落组成结构不合理,乔木层物种还比较单一,并且很少有大高位芽植物分布,群落木本植物主要以矮小高位芽为主,难以形成高大的顶极乔木林群落,需要适时地引入一些大高位芽植物,并通过抚育间伐降低灌木层株数密度,以此来优化群落结构,促使群落朝顶极群落演替。

(2)开展植被恢复评价的难点问题是如何科学选择评价指标以及指标权重的确定,本研究主要从群落组成结构、群落演替和土壤理化质量3个方面选择评价指标,所选用的18个评价指标能较为全面反映群落主要特征。当评价指标确定以后,如何合理的对每个评价指标权重进行赋予值是构建评价指标体系的又一个关键难题,采用以定量和定性相结合的层次分析法,确定各评价指标权重,能在一定程度降低主观随意性,保证了评价结果的可靠性。

通过对退化喀斯特森林群落近自然度进行综合评价能更为直观地反映不同群落类型所处的演替阶段,通过自然度综合指数划分近自然度等级,以此来开展退化森林分类经营。

[1] 何才华,熊康宁,粟 茜.贵州喀斯特生态环境脆弱性类型区及其开发治理研究[J].贵州师范大学学报(自然科学版),1996,14(1):1-9.

[2] 喻理飞,朱守谦,叶镜中.退化喀斯特森林自然恢复评价研究[J].林业科学,2000,36(6):12-19.

[3] D.Muller-Dombois H.Ellenberg.植被生态学的目的和方法[M].鲍显诚等译.北京:科学出版社,1986:247-252.

[4] 朱守谦,魏鲁明,陈正仁,等.茂兰喀斯特森林生物量构成初步研究[J].植物生态学报,1995,19(4):358-367.

[5] 王德利,吕新龙,罗卫东.不同放牧密度对草原植被特征的影响分析[J].草业学报,1996,5(3):28-33.

[6] 郝云庆,王金锡,王启和,等.崇州林场不同林分近自然度分析与经营对策研究[J].四川林业科技,2005,26(2):20-26.

[7] 喻理飞,朱宁谦,叶镜中,等.退化喀斯特森林适应等级种组划分研究[C]//朱守谦.喀斯特森林生态研究Ⅲ.贵州:贵州科技出版社,2003:189-196.

[8] 彭舜磊.秦岭火地塘林区森林群落近自然度评价及群落生境图绘制方法研究[D]. 西安杨林:西北农林科技大学, 2008.

[9] 许明祥,刘国彬,赵允格.黄土丘陵区土壤质量评价指标研究[J].应用生态学报,2005,16(10):1843-1848.

[10] 吴银莲,李景中,杨玉萍,等.森林自然度评价研究进展[J].生态学杂志,2010,29(10):2065-2071.

[11] 杨 娟,李 静,宋永昌,等.受损常绿阔叶林生态系统退化评价指标体系和模型[J].生态学报,2006,26(11):3749-3755.

Construction of near-nature evaluation index system for degraded Karst forests∶ A case study of Xiuwen demonstration site in Guizhou

CAI Pin-di1, YU Li-fei1, FU Bang-kui2, YIN Jian-qiang3

(1. School of Forestry, Guizhou University, Guiyang 550025, Guizhou, China;2. Forestry and Greening Bureau of Xiuwen Country, Xiuxen 550200, Guizhou, China;3. Forestry Sci-Tech Extension Station of Guizhou Province, Guiyang 550001, Guizhou, China)

∶ In order to reveal the recovery states of degraded Karst forest communities in different succession stages, by taking the demonstration area of Xiuwen as study objective, using indicator sensitivity method, 18 indexes were filtered out from community composition and structure, community succession and soil physical and chemical qualities,and the near-nature appraisal target system of the degenerated Karst forest community in different succession stages has been constructed by the analytic hierarchy process, then the near-nature degree of the community was synthetically valuated. The results show that along with the vegetation progression of succession, the community near-naturalness composite index increased gradually; when the succession of grassy slope stage changed to the tree forest stage, the community near-naturalness composite index rose from 0.127 to 0.617; because of the arbor community in the demonstration zone mainly was the early arbor type forest, the near-naturalness composite index was in a relatively lower level, and the community was still in a lower succession phase, their community structure need to be adjusted;the measures should be used such as introducing some Macrophanerophyte, and reducing the shrub layer density, thus optimizing the community composition and structure,and making the community succession toward to the climax community.

∶ forest in degenerated Karst area; near-nature of evaluation; evaluation index system

S717

A

1673-923X (2012)06-0087-05

2012-01-12

中央财政林业科技推广示范资金项目([2009]TK066号);国家“十二五”科技支撑计划项目(2012BAD22B01)

蔡品迪(1987—),福建省人,硕士研究生,研究方向林业技术推广;E-mail: 416365607@qq.com;电话:13984862014通讯作者:喻理飞(1963—),贵州贵阳人,博士研究生导师,主要从事恢复生态学研究;E-mail: gdyulifei@163.com

[本文编校:邱德勇]