东亚地区盆地类型和盆地群特征

2012-12-19康永尚商岳男岳来群齐雪峰

康永尚,商岳男,岳来群,刁 顺,齐雪峰

(1.中国石油大学地球科学学院,北京102249;2.中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室,北京102249;3.国土资源部油气资源战略研究中心,北京100034;4.中国石油科技开发部,北京100724;5.中国石油勘探开发科学研究院,北京100083)

0 引言

东亚地区在地理上位于东经72°—150°,北纬0°—55°,包括中国、蒙古、朝鲜、韩国、日本5个国家。从区域构造上看,东亚大陆位于西伯利亚板块、印度板块和太平洋板块之间,由中朝、扬子和塔里木3大板块和众多微陆块组成,其区域构造经历了多期复杂的演化过程,形成了类型多样的油气勘探程度差异较大的沉积盆地,其中,主要盆地有60余个。

不同类型的盆地,油气资源潜力差异大,油气成藏和油气分布规律不同,油气勘探的策略也各不相同。因此,盆地类型划分在盆地油气资源潜力评价和勘探策略制定方面有重要的意义。尽管前人对沉积盆地的分类研究已经很多,尤其是对中国含油气盆地的盆地类型研究,已有大量研究工作[1~9],但将东亚地区作为整体进行区域构造演化的研究从而进行盆地类型的划分,目前还缺少系统的研究工作;同时,根据盆地的成盆期和所处的构造域进行盆地群特点的研究,尚未见相关文献报道。

东亚地区沉积盆地主要包括燕山期以前形成并在燕山期以来发生一定程度改造的盆地和燕山期以来发育的盆地,本文着重考虑燕山期以来盆地所受三向应力的作用机制 (拉张、挤压)以及这种机制对前期盆地的改造程度和燕山期以来新生盆地成盆的控制作用,对东亚地区沉积盆地的类型进行划分,并以燕山期前和燕山期后两个成盆期以及盆地所处的构造域为背景,研究各构造域中盆地群的共性,对研究盆地类型及其分布具有重要的理论意义,同时为开展相似盆地的类比分析和低勘探程度盆地的资源潜力评价奠定基础,具有重要的实践意义。

1 东亚地区构造演化和成盆背景

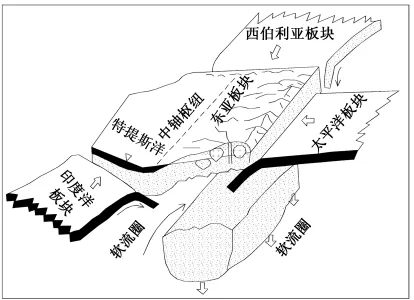

东亚地区经历了长期复杂的演化历史,它是由多个古板块 (中朝、扬子、塔里木、哈萨克斯坦、西伯利亚等)经碰撞、增生和拼接而成的。东亚大陆即是由若干个固结时代不同、大小不一的克拉通与不同时代形成的造山带焊接而成的,表现为一系列克拉通块体和造山带的拼合体。在经历了前寒武纪稳定陆壳形成阶段、古生代陆洋分化对立阶段之后,自印支期开始,东亚大陆内部各板块相互碰撞致使澜沧江碰撞带、金沙江碰撞带、秦岭—大别碰撞带和绍兴—十万大山碰撞带最终闭合 (见图1),除西藏地区所处的特提斯构造域地区外,其他各陆块基本拼成一体,东亚大陆的地质格局基本形成[10]。

印支期,中国大陆结束了长期存在的南海北陆古地理面貌,形成统一大陆,并开始出现东西分异的新格局,形成印支期3大古地理类型,即古特提斯海相沉积区 (现青藏高原区)、中西部4大拗陷沉积盆地 (陕甘宁、川滇、准噶尔—吐哈、塔里木)和东部隆起剥蚀区 (东北高地、华北高地、滇黔桂高地)[1]。东亚地区在塔里木板块、中朝板块和扬子板块上逐渐发展形成塔里木盆地、鄂尔多斯盆地和四川盆地3大克拉通盆地;准噶尔盆地、三塘湖盆地、吐哈盆地此时也初具形态;此时,兴安—蒙古地区尚处于碰撞和抬升剥蚀演化阶段。

燕山期是东亚地区重要的构造变革期。燕山期以来,东亚地区处于三向不均衡挤压的构造应力背景,其区域构造演化主要受到西伯利亚、太平洋和印度3大板块的碰撞、俯冲、消减作用的影响和控制 (见图2)[11]。此时,东亚大陆的西部地区构造演化主要受控于特提斯构造域,印度板块与欧亚板块对接碰撞导致北特提斯洋关闭,其中羌塘陆块与拉萨陆块碰撞形成班公湖—怒江碰撞带[12],西部的广大地区发育了一系列大型的内陆坳陷盆地,发育陆相碎屑岩建造、富含有机质的泥岩和含煤建造,有利于油气生成;而东亚东部地区受到太平洋板块向西俯冲和西伯利亚板块向南推进的双重作用,从而形成深裂陷和高隆起,呈现北东向展布的盆山对峙构造格局[5],同时产生一系列大小不等的裂谷盆地,在中国东北—蒙古(及至蒙古国境内)形成了许多白垩纪裂谷湖盆,在中国东部陆上和海域形成了一系列第三纪裂谷湖盆[13],同时,伴随着太平洋板块向欧亚板块的俯冲,在俯冲边缘形成了与俯冲带相关的岛弧系盆地。

2 东亚地区沉积盆地类型划分

关于沉积盆地类型的划分及不同盆地类型的形成机制,前人已经做过大量研究。Umbgrove J H F等根据槽台学说的观点对沉积盆地进行分类;布罗德根据槽台学说将沉积盆地分为地台平原盆地、山前拗陷盆地和山间盆地3大类;贝利根据盆地位置与巨型缝合带的相互关系将盆地分为位于坚硬岩石圈之上的盆地 (与巨型缝合带的形成无关)、位于坚硬岩石圈之上的缝合带边缘盆地 (与压性巨型缝合带的形成有关)、位于压性巨型缝合带之上的缝合带上叠盆地3大类;朱夏根据古生代槽台体制和中新生代板块运动体制将中国沉积盆地划分为古生代和中新生代两大类;田在艺等按板块构造观点将盆地划分为裂陷构造环境的盆地、聚敛构造环境的盆地、走滑断裂构造环境的盆地和克拉通构造环境的盆地4大类[1~9]。

图2 燕山期以来东亚大陆动力学示意图[11]Fig.2 A Skecth map of plates dynamic model in East Asia since Yanshannian Epoch

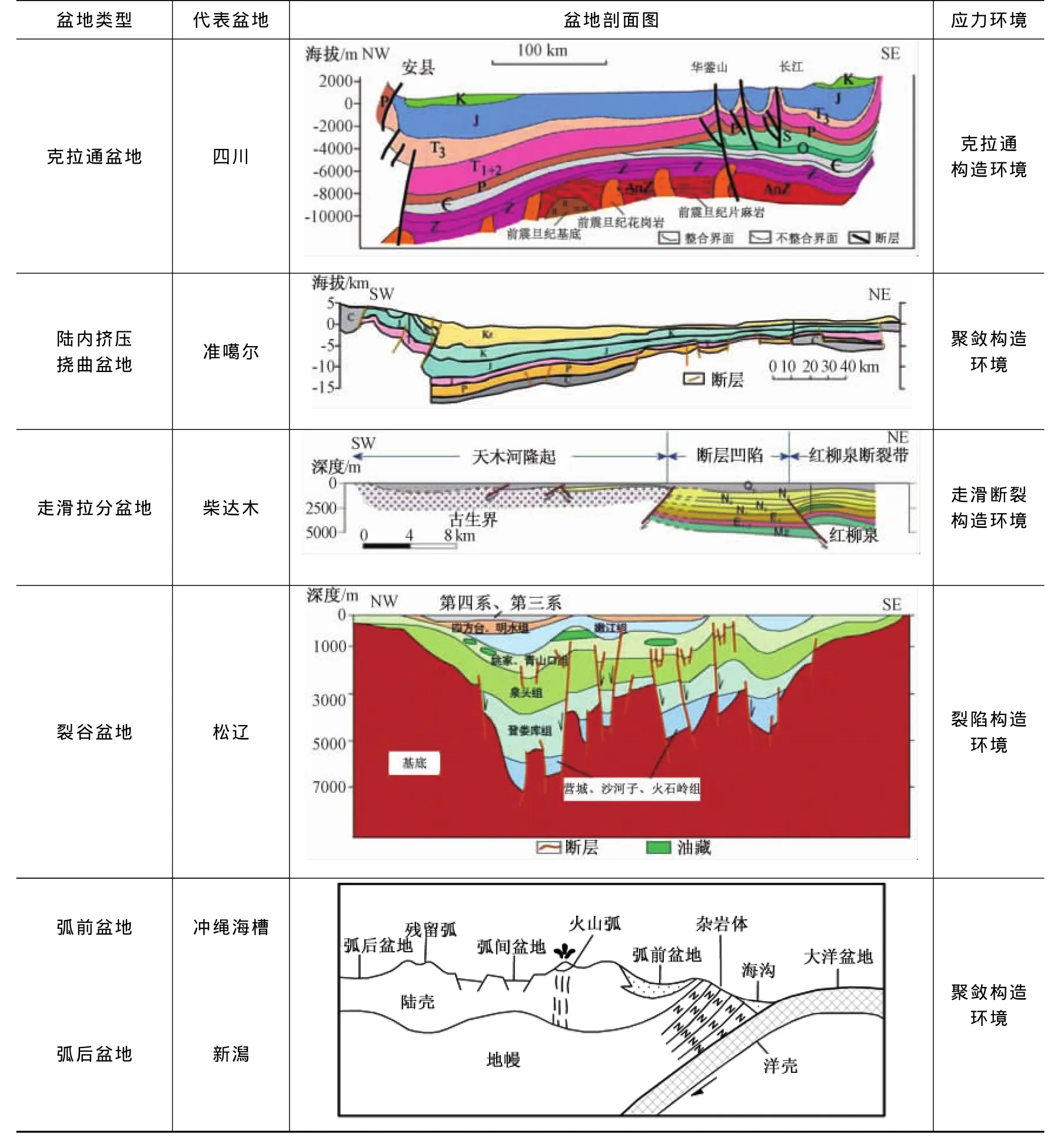

沉积盆地的形成可以从时间和空间两个角度进行分析,时间上主要指盆地演化所经历的区域构造演化阶段,空间上主要指盆地所处的大地构造位置,这两者决定了沉积盆地的演化方式和结果,同时决定了沉积盆地的类型。本文根据东亚地区燕山期以来盆地所受三向应力的作用机制 (拉张、挤压)以及这种机制对前期盆地的改造程度,考虑盆地自身的地质演化历史,结合前人对沉积盆地类型划分方案的研究成果,将东亚地区沉积盆地划分为克拉通盆地、陆内挤压挠曲盆地、走滑拉分盆地、裂谷盆地、弧前盆地和弧后盆地6个类型 (见表1)。

①克拉通盆地:系指在很长的地质历史时期内下沉的区域性坳地,是地壳上已经稳定的和很少遭受变形的部分[2]。研究区沉积盆地中,塔里木盆地、四川盆地和鄂尔多斯盆地属克拉通盆地,盆地基底为大型刚性板块,印支期之前原形盆地形成后,燕山期以来构造应力未造成盆地基底的显著变形,仅在盆地边缘形成前陆盆地的格局[8~9]。

②陆内挤压挠曲盆地:是在聚敛应力环境下由陆—陆碰撞挤压形成的盆地,其形成与发展受周边板块构造活动的控制。研究区沉积盆地中准噶尔、吐哈、三塘湖盆地属于陆内挤压挠曲盆地,盆地的形成演化受到应力环境控制[14],在前寒武纪稳定陆块形成之后,于石炭纪—二叠纪时期,在哈萨克斯坦板块、西伯利亚板块和塔里木板块三向应力作用下,盆地的基底和盆地的形态在一定程度上发生了改变,在这3个板块的挤压应力环境下形成了陆内挤压挠曲盆地[15]。

③走滑拉分盆地:系指在走滑断裂构造环境背景下,由走滑断层控制而发育形成的沉积盆地,这种走滑运动主要分布在大型板块交界处[16]。研究区走滑拉分盆地主要集中在印度板块、扬子板块和塔里木板块交界处的藏东、滇西和川西一带。在印度板块、塔里木板块和扬子板块所包围的地区,形成一系列走向沿板块交界方向的盆地,这些盆地的形成机制与构造应力环境关系密切[17]。由于印度板块的不断俯冲,在板块交界处形成走滑拉分应力环境,进而形成一系列走滑拉分盆地[18]。

④裂谷盆地:研究区裂谷盆地主要分布在兴安—蒙古构造域和东部环太平洋构造域。自中生代以来,从西北向东南存在两个不同的构造活动期次,一是晚侏罗世到白垩纪,太平洋(库拉)板块向北北西运动,二是太平洋 (库拉)板块向北西西运动,由于二者在不同时期对东亚大陆的差异性作用,加之西伯利亚板块的阻挡和制约,在研究区形成了陆内裂谷盆地和陆缘裂谷盆地[19]。其中,分布于兴安—蒙古构造域的松辽、海拉尔—塔木察格、二连、银根及蒙古国境内盆地均属于陆内裂谷盆地,由于太平洋板块以北北西方向向东亚大陆强烈俯冲和挤压,加之这些盆地的基底多为古生界柔性褶皱基底,其太平洋板块的远程效应作用于蒙古境内盆地群,形成成因相似的陆内裂谷盆地[20-21]。而东部环太平洋区域受太平洋板块北西西方向的俯冲作用,其俯冲作用较弱,地幔物质上隆,地表拉张,形成一系列规模较小、零星分布的陆缘裂谷盆地[22]。东亚地区裂谷盆地中,自北西向南东方向,盆地由老变新,受太平洋板块俯冲作用逐渐增强,基底由柔性褶皱基底逐渐过渡为结晶基底,盆地类型

由陆内裂谷盆地逐渐过渡为陆缘裂谷盆地。

表1 东亚地区盆地类型Table 1 Types of the basins in East Asia

⑤弧后盆地:由于太平洋板块向东亚大陆边缘的俯冲,大陆岩石圈仰冲于大洋板块之上,在二者的压应力作用下形成海沟,在海沟之后形成火山岛弧,后经地幔物质熔融、侵入、喷发等在岛弧两侧形成盆地[2,23~25]。其中,位于火山岛弧后方远离大洋的盆地即为弧后盆地。东亚地区的弧后盆地集中分布在东部俯冲边缘构造域的日本地区,如新泻、秋田、山形盆地等。

⑥弧前盆地:指位于海沟和火山弧之间的盆地,其形成机制与弧后盆地的形成机制相同。在东亚地区,弧后盆地仍集中分布在东部俯冲边缘构造域,主要包括北海道、十和田、千叶、宫崎、冲绳海槽盆地等。

3 东亚地区盆地群划分

由于东亚地区区域构造背景和构造演化的复杂性,导致盆地类型多样,盆地的形成演化历史也存在很大的差异。将盆地在形成时间上“归位”于成盆期、在平面上“归位”于构造域中,建立起盆地群的概念,有助于正确客观地认识在不同构造域内盆地的形成演化历史,为油气资源潜力评价中开展盆地类比奠定基础。

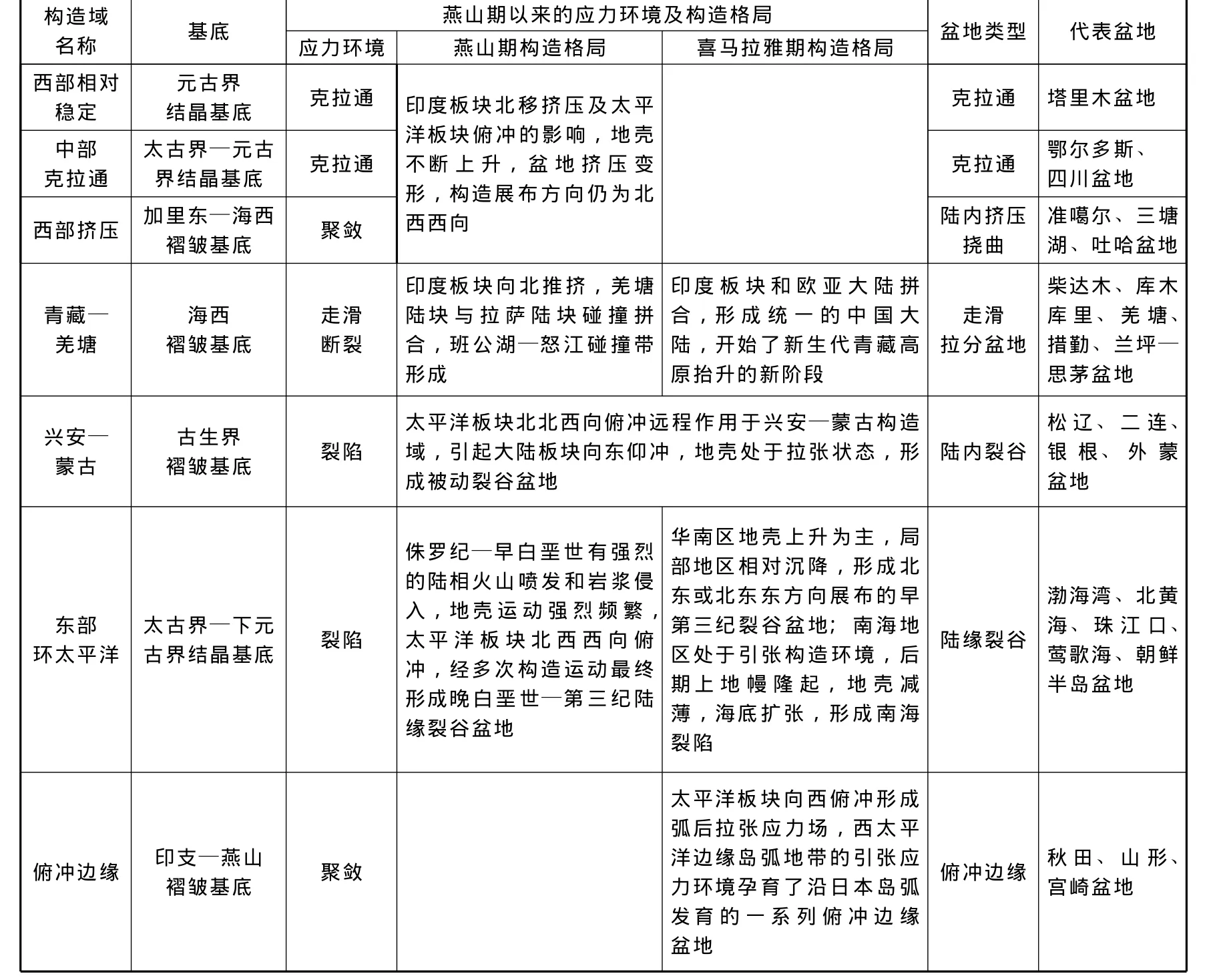

根据印支期东亚地区地质格局基本形成和燕山期作为重要构造变革期对前期构造的继承和改造作用的特点,东亚地区的盆地分为燕山期前和燕山期后两大成盆期;同时,把构造域定义为具有相似的基底和后期尤其是燕山期以来相似的应力条件所形成的大地构造区域。商岳男等[26]把东亚地区作为一个整体,开展了构造域的划分,将东亚地区划分为西部相对稳定、西部挤压、中部克拉通、青藏—羌塘、兴安—蒙古、东部环太平洋和俯冲边缘等7个构造域,每个构造域对应一个盆地群,即有西部相对稳定、西部挤压、中部克拉通、青藏—羌塘、兴安—蒙古、东部环太平洋和俯冲边缘等7个盆地群。其中,西部相对稳定克拉通、西部挤压挠曲、中部克拉通3个盆地群形成于燕山期之前,燕山期以来的构造运动对这些盆地群中的盆地进行了一定程度的改造,但盆地的整体格局没有改变;而青藏—羌塘走滑、兴安—蒙古裂谷、东部环太平洋裂谷和俯冲边缘岛弧系4个盆地群是在燕山期以来形成的。

在一个构造域内各盆地的基底性质、构造应力演化和沉积演化等方面具有相对一致性,盆地类型具有相对一致性;而不同的构造域中,盆底的基底性质、构造应力演化和沉积演化以及盆地类型均存在一定差异,油气资源分布规律和勘探模式也各不相同。对比分析表明,研究区内沉积盆地的类型在平面上的分布与构造域具有明显的对应关系,同一构造域内盆地的共性和特点也相对清晰 (见表2)。

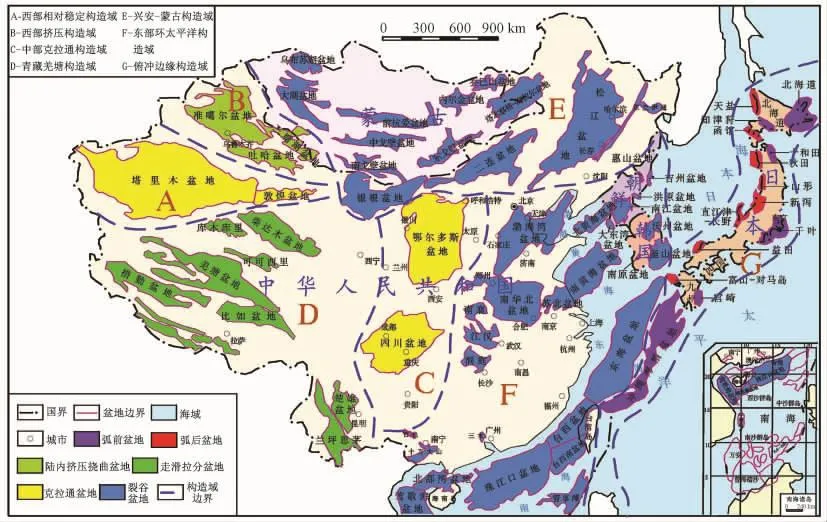

基于以上分析,将构造域和盆地类型叠合后,得到东亚地区构造域和盆地类型分布图(见图3)。本文以两大成盆期和7个盆地群为主线,分析各个盆地群的特点。

4 东亚地区盆地群特点

4.1 燕山期前形成的各盆地群特点

西部相对稳定构造域和中部克拉通构造域中的克拉通盆地群以及西部挤压构造域中的陆内挤压挠曲盆地群都是燕山期以前在刚性基底上发育形成的盆地,其不同之处在于克拉通盆地群受后期构造演化的改造作用较弱,属燕山期以前的原型盆地;而陆内挤压挠曲盆地所受改造作用较强,是在聚敛应力环境下由陆—陆碰撞挤压形成的盆地,其形成与发展受周边板块 (哈萨克斯坦板块、西伯利亚板块和塔里木板块)构造活动的控制,其盆地基底和形态发生了一定程度的改变,属于燕山期以来受构造应力改造的盆地。

表2 东亚地区构造域与沉积盆地类型关系Table 2 Relationship between tectonic domains and types of sedimentary basins in East Asia

4.1.1 西部相对稳定克拉通盆地群

西部相对稳定盆地群位于昆仑山和天山之间,包括塔里木盆地和敦煌盆地,是在古老的塔里木古克拉通之上发展形成的,其中敦煌盆地是塔里木盆地的东延部分。其基底由深变质的太古界、中等变质的下元古界及浅变质的中上元古界组成,它们经历了阜平运动、吕梁运动和塔里木运动之后,最终固结成地台的基底[27],其盆地类型属于克拉通盆地。盆地从震旦纪开始沉积,古生代多为海相沉积,主力烃源岩为寒武系—奥陶系海相地层,寒武纪—奥陶纪是盆地发育的繁盛时期,自二叠纪后演化为以陆相沉积为主,燕山期以来在克拉通边缘出现前陆盆地,并在前陆盆地中发育了中、新生界烃源岩。

4.1.2 西部挤压挠曲盆地群

西部挤压挠曲盆地群位于中国新疆北部阿尔泰山与天山之间,主要包括准噶尔盆地、吐哈盆地、三塘湖盆地。此盆地群主要受西伯利亚板块与印度板块相向挤压作用产生的聚敛构造应力环境,从而形成陆内挤压挠曲盆地群,盆地的基底主要为加里东—海西褶皱基底。此盆地群中的盆地均从石炭纪开始接受海相沉积,二叠纪后转为陆相沉积,主力烃源岩为二叠系和侏罗系。二叠纪是裂陷盆地发育的繁盛期,侏罗纪是拗陷盆地发育的繁盛期。

图3 东亚地区构造域及沉积盆地类型分布Fig.3 Distributions of tectonic domains and types of sedimentary basins in East Asia

4.1.3 中部克拉通盆地群

中部克拉通盆地群位于中国大陆中部地区,主要包括鄂尔多斯盆地和四川盆地,是在古老的中朝板块和扬子板块上发展形成的,属于克拉通盆地。盆地基底以太古界—元古界结晶基底为主,南部有少量浅变质的中晚元古代褶皱基底[28]。此盆地群内盆地均从元古代开始接受海相沉积,而后从三叠纪开始转为陆相沉积,其主力烃源岩为奥陶系、二叠系、三叠系和侏罗系。因构造环境相对稳定,盆地发育历史时期长,主力烃源岩层位多。燕山期以来的构造运动在盆地边缘形成前陆盆地。

4.2 燕山期以来形成的各盆地群特点

研究区青藏—羌塘构造域、兴安—蒙古构造域、东部环太平洋构造域及俯冲边缘构造域内的盆地都是在燕山期以来形成的盆地,盆地的形成主要受到构造应力作用的控制,这些应力多来自于西伯利亚板块、塔里木板块、印度板块、太平洋板块相互碰撞、俯冲和消减所形成的或裂陷、或走滑应力环境。

4.2.1 青藏—羌塘走滑盆地群

青藏—羌塘走滑盆地群位于中国西南部的青藏高原地区及滇西地区,主要包括柴达木、羌塘、措勤、比如、兰坪—思茅、楚雄等盆地,因处于板块交界处走滑断层控制下形成的走滑裂陷环境,从而形成走滑拉分盆地群,其基底主要为海西褶皱基底[29]。燕山期以前,受特提斯洋不断扩张的影响,青藏—羌塘构造域的构造演化以陆块的拼接为主要特征,拉萨、昌都等地块不断向欧亚大陆漂移拼接,并接受海相沉积,但构造域内盆地形成的主体时期是从燕山期开始的,因此本文将青藏—羌塘走滑盆地群归位于燕山期以来的盆地群。此盆地群内盆地均从石炭纪开始接受海相沉积 (个别缺失该套地层的盆地除外),从白垩纪开始转为陆相沉积,其主力烃源岩均为侏罗系。

4.2.2 兴安—蒙古裂谷盆地群

兴安—蒙古盆地群位于东亚地区北部,包括中国东北地区及蒙古国地区,主要有松辽、海拉尔—塔木察格、二连、银根及蒙古国盆地。该盆地群处于北部西伯利亚板块和东部太平洋板块的双重作用下形成的聚敛构造环境从而形成陆内裂谷盆地群[20],其基底多为古生界褶皱基底。群内盆地均从中生代尤其是白垩纪开始接受陆相沉积,其主力烃源岩均为白垩系,其盆地的形成机制及油气地质条件十分相似,可做类比。

4.2.3 东部环太平洋裂谷盆地群

东部环太平洋裂谷盆地群包括中国东部及朝鲜半岛地区,主要有渤海湾、南华北、苏北—南黄海、北黄海、中国东南沿海盆地及朝鲜半岛内盆地。受到太平洋板块的俯冲作用,应力环境为聚敛构造环境,基底普遍为太古界—下元古界结晶基底。该盆地群内盆地均属陆缘裂谷盆地,为第三纪裂谷湖盆在华北克拉通盆地的基础上新生。主力烃源岩为古近系,是东亚大陆上最后沉积的烃源岩。

4.2.4 俯冲边缘岛弧系盆地群

俯冲边缘构造域包括日本岛弧系盆地,该构造域受太平洋板块向欧亚大陆俯冲影响,应力环境主要为聚敛构造环境。域内盆地多为俯冲边缘盆地,盆地类型包括弧前、弧后盆地,基底主要为印支—燕山褶皱基底。该盆地群内共有盆地14个,均从新生代开始沉积,主力烃源岩为第三系,盆地面积较小,产量甚微,油气资源潜力不大。

5 结论及认识

根据东亚地区燕山期以来盆地所受三向应力的作用机制 (拉张、挤压)以及这种机制对前期盆地的改造程度,考虑盆地自身的地质演化历史,结合前人对沉积盆地类型划分方案的研究成果,将东亚地区沉积盆地划分为克拉通盆地、陆内挤压挠曲盆地、走滑拉分盆地、裂谷盆地、弧前盆地和弧后盆地6个类型。

根据印支期东亚地区地质格局基本形成和燕山期作为重要构造变革期对前期构造的继承和改造作用的特点,东亚地区的盆地分为燕山期前和燕山期后两大成盆期,同时,把盆地“归位”构造域中,将东亚地区的盆地划分为西部相对稳定、西部挤压、中部克拉通、青藏—羌塘、兴安—蒙古、东部环太平洋和俯冲边缘等7个盆地群,其中,西部相对稳定克拉通、西部挤压挠曲、中部克拉通3个盆地群形成于燕山期之前,燕山期以来的构造运动对这些盆地群中的盆地进行了一定程度的改造,在盆地边缘形成了前陆盆地,但对盆地的整体格局没有改变;青藏—羌塘走滑、兴安—蒙古裂谷、东部环太平洋裂谷和俯冲边缘岛弧系4个盆地群是在燕山期以来形成的。

东亚地区盆地类型的分布十分有规律,与构造域的分布有很好的对应关系,同一构造域内的盆地类型基本相同,盆地的地质条件相似。其中,裂谷盆地集中分布在东、北部的东部环太平洋构造域和北部兴安—蒙古构造域,陆内挤压挠曲盆地集中分布在西部挤压构造域,俯冲边缘盆地集中在东部西太平洋地区的俯冲边缘构造域,走滑拉分盆地集中分布于印度板块、扬子板块和塔里木板块交界处的青藏—羌塘构造域,克拉通盆地集中分布在塔里木、扬子和中朝古板块的西部相对稳定构造域和中部克拉通构造域。

在构造域背景下研究盆地的类型和构造域内盆地群的共性,对研究不同盆地的类型和成因机制有重要的理论意义,同时,盆地群的概念为低勘探程度盆地油气资源潜力评价借助盆地类比分析方法奠定了基础,具有重要的实践意义。

[1] 张文昭.中国陆相含油气盆地的形成与演化 [J].勘探家,1996,1(1):10~19.ZHANG Wen-zhao.Formation and evolution of terrestrial hydrocarbon basins in China [J].Explorationist,1996,1(1):10~19.

[2] 田在艺,张庆春.中国含油气沉积盆地论 [M].北京:石油工业出版社,1996:58~78.TIAN Zai-yi,ZHANG Qing-chun.Petroliferous sedimentary basins in China and basin analysis[M].Beijing:Petroleum Industry Press,1996:58 ~78.

[3] 张文昭.中国含油气盆地类型特征与油气勘探新领域 [J].大庆石油地质与开发,1995,14(4):1~5.ZHANG Wen-zhao.Characteristics of types of hydrocarbon-bearing basins and new do-mains of hydrocarbon exploration in China[J].Petroleum Geology& Oil Field Development in Daqing,1995,14(4):1~5.

[4] 岳来群,甘克文,夏响华.沉积盆地分类及相关问题探讨 [J].海洋地质动态,2010,26(3):53~57.YUE Lai-qun,GAN Ke-wen,XIA Xiang-hua.Discussion on the classification of sedimentary basins and related problems[J].Marine Geology Letters,2010,26(3):53 ~ 57.

[5] 王骏,王东坡,邵林海,等.沉积盆地学说的发展及主要的含油气盆地分类 [J].世界地质,1996,15(2):75~80.WANG Jun,WANG Dong-po,SHAO Lin-hai ,et al.The development of sedimentary basin theory and principal classifications of oil and gas basin [J].World Geology,1996,15(2):75 ~80.

[6] 郑俊章.油气盆地分类探讨 [J].石油勘探与开发,2004,31(4):1~4.ZHENG Jun-zhang.Discussion on the classification of petroleum basins [J].Petroleum Exploration and Development,2004,31(4):1~4.

[7] 彭作林,郑建京,黄华芳,等.中国主要沉积盆地分类 [J].沉积学报,1995,13(2):150~158.PENG Zuo-lin,ZHENG Jian-jing,HUANG Hua-fang,et al.Classification of the chief sedimentary basins in China [J].Acta Sedimentologica Sinica,1995,13(2):150~158.

[8] 谢方克,蔡忠贤.克拉通盆地基底结构特征及油气差异聚集浅析 [J].地球科学进展,2003,18(4):561~568.XIE Fang-ke,CAI Zhong-xian.The primary study of basement structure and difference of hydrocarbon reservoir in Cratonic Basin [J].Advance in Earth Sciences,2003,18(4):561~568

[9] 刘波,钱祥麟,王英华.克拉通盆地类型及成因机制综述 [J].地质科技情报,1997,16(4):23~27.LIU Bo,QIAN Xiang-lin,WANG Ying-hua.Cratonic basin types and their geodynamic mechanisms:An overview [J].Geological Science and Technology Information,1997,16(4):23~27.

[10] 任纪舜.中国大陆的组成、结构、演化和动力学 [J].地球学报,1994,(3~4):5~13 REN Ji-shun.The continental tectonics of China[J].Acta Geoscientia Sinica,1994,(3~4):5~13.

[11] 董树文,吴锡浩,吴珍汉,等.论东亚大陆的构造翘变——燕山运动的全球意义 [J].地质论评,2000,46(1):8~11.DONG Shu-wen,WU Xi-hao,WU Zhen-han,et al.On tectonic seesawing of the East Asia Continent:Global implication of the Yanshanian Movement[J].Geological Review,2000,46(1):8~11.

[12] 高长林,吉让寿,黄泽光.中国西部新特提斯洋与构造变格及盆地 [J].中国西部油气地质,2006,2(4)355~360 GAO Chang-lin,JI Rang-shou,HUANG Ze-guang.Relationship among the Neo-Tethys,tectonic diktyogenises and basins in West China [J].West China Petroleum Geosciences,2006,2(4):355 ~360.

[13] 王鸿祯,何国琦,张世红.中国与蒙古之地质 [J].地学前缘,2006,13(6):1~12 WANG Hong-zhen,HE Guo-qi,ZHANG Shi-hong.The geology of China and Mongolia [J].Earth Science Frontiers,2006,13(6):1~12.

[14] 吴孔友,查明,王绪龙,等.准噶尔盆地构造演化与动力学背景再认识 [J].地球学报,2005,26(3):217~222.WU Kong-you,ZHA Ming,WANG Xu-long,et al.Further researches on the tectonic evolution and dynamic setting of the Junggar Basin [J].Acta Geosicientia Sinica,2005,26(3):217 ~222.

[15] 赖世新,黄凯,陈景亮,等.准噶尔晚石炭世、二叠纪前陆盆地演化与油气聚集 [J].新疆石油地质,1999,20(4):293~297.LAI Shi-xin,HUANG Kai,CHEN Jing-liang,et al.Evolution and oil/gas accumulation of Late Carboniferous and Permian foreland basin in Junggar Basin [J].Xinjiang Petroleum Geology,1999,20(4):293~297.

[16] 许敏.走滑盆地形成机制及沉积特征 [J].世界地质,1994,13(3):20~25.XU Min.Formation mechanism and sedimentary characteristics of strike-slip basins[J].World Geology,1994,13(3):20~25.

[17] 刘勇,曹春潮,吕金海.藏北羌塘盆地演化初探 [J].断块油气田,1998,5(5):6~12,22.LIU Yong,CAO Chun-chao,LÜ Jin-hai.Tectonic evolution in Qiangtang Basin of northern Tibet[J].Fault-Block Oil&Gas Field,1998,5(5):6~12,22.

[18] 曹德斌,张志斌.楚雄盆地中—新生界构造变形特征 [J].云南地质,2001,21(1):50~59.CAO De-bin,ZHANG Zhi-bin.Characteristics of the Mesozoic-Cenozoic structural deformation of Chuxiong Basin [J].Yunnan Geology,2001,21(1):50~59.

[19] 赵玉华,李晓清,程有义.蒙古国戈壁盆地群地质特征及含油气性 [J].沉积与特提斯地质,2003,23(3):102~105.ZHAO Yu-hua,LI Xiao-qing,CHENG You-yi.Geology and oil-gas potential of the Govi basin group in Mongolia [J].Sedimentary Geology and Tethyan Geology,2003,23(3):102~105.

[20] 费宝生.从二连盆地看东北亚地区裂谷盆地群油气勘探 [J].大庆石油地质与开发,2002,21(3):7~10.FEI Bao-shen.Petroleum exploration of rift basin group in area of northeast Asia,shown by the Erlian Basin [J].Petroleum Geology& Oilfield Development in Daqing,2002,21(3):7~10.

[21] 林卫东,周永章,陈启林,等.兴蒙褶皱带西段盆地群和二连盆地成藏条件比较与油气勘探方向分析 [J].中山大学研究生学刊:自然科学、医学版,2006,26(1):70~74.LIN Wei-dong,ZHOU Yong-zhang,CHEN Qi-lin,et al.Comparison of oil reservoir formation condition of western Xing-Meng fold belt basin groups with Erlian Basin and analysis of oil-gas exploration direction [J].Journal of the Graduates Sun Yat-Sen University:Natural Sciences,Medicine,2006,26(1):70 ~74.

[22] 孙加鹏,邱殿明,张兴洲,等.裂谷盆地下的壳幔结构及其成因机制讨论——以由近垂直反射地震剖面揭示的松辽盆地下的壳幔结构为例 [J].吉林大学学报:地球科学版,2004,34(增刊):40~45.SUN Jia-peng,QIU Dian-ming,ZHANG Xing-zhou,et al.Discussion on the crust-mantle structures and their formation below the rift basins:Result of the crust-mantle structures below Songliao Basin revealed by the near-vertical seismic reflection profiles[J].Journal of Jilin University:Earth Science Edition,2004,34(Supp.):40~45.

[23] 胡道雄,蔡明华.弧盆成因探讨 [J].新疆石油地质,2012,33(1):120~124.HU Dao-xiong,CAI Ming-hua.Origins of the arc basin [J].Xinjiang Petroleum Geology,2012,33(1):120~124.

[24] 郭令智,马瑞士,施央申,等.论西太平洋活动大陆边缘中—新生代弧后盆地的分类和演化 [J].成都理工学院学报,1998,25(2):134~142.GUO Ling-zhi,MA Rui-shi,SHI Yang-shen,et al.On the generation and evolution of Mesozoic-Cenozoic back arc basins of western Pacific active continental margin[J].Journal of Chengdu University of Technology,1998,25(2):134~142.

[25] 吴有林,林舸,范蔚茗,等.弧后盆地的形成与演化探讨——以东亚陆缘区为例 [J].海洋地质与第四纪地质,1996,16(4):63~68.WU You-lin,LIN Ge,FAN Wei-ming,et al.Exploration on the formation and evolution of back-arc basins:Example of continental margins in East Asia[J].Marine Geology& Quaternary Geology,1996,16(4):63~68.

[26] 商岳男,康永尚,岳来群,等.东亚地区区域构造演化和构造域划分研究 [J].地质力学学报,2011,17(3):211~222.SHANG Yue-nan,KANG Yong-shang,YUE Lai-qun,et al.Study on tectonic background,evolution and tectonic domain division of eastern Asia[J].Journal of Geomechanics,2011,17(3):211~222.

[27] 新疆油气区石油地质志编写组.中国石油地质志:卷十五,新疆油气区 [M].北京:石油工业出版社,1987:45~93.Edition Group of Xinjiang Petroleum Province.Petroleum Geology of China:Vol.15,Xinjiang oil-and gas-bearing region[M].Beijing:Petroleum Industry Press,1987:45~93.

[28] 王双明.鄂尔多斯盆地构造演化和构造控煤作用 [J].地质通报,2011,30(4):544~547.WANG Shuang-ming.Ordos basin tectonic evolution and structural control of coal[J].Geological Bulletin of China,2011,30(4):544~547.

[29] 黄汲清,陈国铭,陈炳蔚.特提斯—喜马拉雅构造域初步分析 [J].地质学报,1984,(1):1~15.HUANG Ji-qing,CHEN Guo-ming,CHEN Bing-wei.Preliminary analysis of the Tethyshimalayan tectonic domain [J].Acta Geologica Sinica,1984,(1):1~15.