四川盆地陆相层系天然气成藏条件与勘探思路

2012-12-14龙胜祥肖开华李秀鹏武晓玲李宏涛袁玉松

龙胜祥 肖开华 李秀鹏 武晓玲 李宏涛 袁玉松 程 喆

中国石化石油勘探开发研究院

四川盆地陆相层系天然气成藏条件与勘探思路

龙胜祥 肖开华 李秀鹏 武晓玲 李宏涛 袁玉松 程 喆

中国石化石油勘探开发研究院

四川盆地油气勘探始于20世纪50年代,90年代初新场等气田的发现是一个划时代的标志,此后陆相层系勘探快速发展,呈现出全盆地砂岩气藏和页岩气藏兼顾的立体勘探格局。然而,该领域的天然气勘探开发也遇到了许多问题:储层多但大都较薄、相变快,储层物性整体较差且非均质性强,气藏分布广但资源丰度一般较低,勘探效果好、储量巨大但开发动用效果不理想等。为此,深入研究了四川盆地陆相层系天然气成藏条件。结果认为:①四川盆地陆相层系发育3套烃源岩(上三叠统须家河组须二段、须四段和侏罗系),烃源条件十分优越,烃源岩集中在川西、川东北和鄂西渝东等地区,初步计算四川盆地陆相层系生烃总量达550×1012m3;②须家河组、侏罗系砂体发育,但在发育程度、物性特征等方面存在着横向差异,成岩作用是导致各地区储层类型及物性变化的主要因素之一;③四川盆地陆相气藏为生储广泛接触、大面积集群式成藏,各气藏间无统一的压力系统和气水界面,各层系各地区气藏成藏模式和控制因素均不同;④四川盆地陆相层系页岩气资源丰富,是下一步立体勘探的重要目标。进而提出了四川盆地陆相层系的勘探思路:应加大投入,砂岩油气与页岩气兼顾,以寻找和扩大油气生产阵地为目的,分“精细展开、甩开突破、超前准备”3个层次推进四川盆地油气勘探工作。最后提出了发展非常规油气勘探理论与技术、加强三维解释和气藏精细刻画、按非常规思路开展工作等建议。

四川盆地 陆相层系 晚三叠世 侏罗纪 天然气成藏条件 砂岩气藏 页岩气 立体勘探

四川盆地陆相层系是指上三叠统须家河组以上的地层,其勘探开发已取得大量成果,中国石油化工股份有限公司(以下简称中国石化)在川西和川东北地区已发现大型陆相气藏[1-4],中国石油天然气股份有限公司(以下简称中国石油)在大川中地区也发现了大型陆相气藏,勘探开发形势正在迅猛发展。然而,该领域的勘探开发也遇到许多问题:储层多但大部分薄、相变快,储层物性整体较差且非均质性强,储层类型复杂,包括孔隙型、孔隙—裂缝型、裂缝型等多种类型[5-9],气藏分布广但资源丰度一般较低,勘探效果好、储量巨大但开发动用效果不理想。在我国能源供应缺口日益扩大、环境保护要求逐步严格的形势下,中国石化和中国石油在四川盆地陆相气藏勘探开发方面均制定了“十二五”宏伟目标。围绕这一目标任务,资源基础如何?目标何在?怎样实施?都是我们关心的问题。笔者根据中国石化石油勘探开发研究院(以下简称我院)的最新研究认识,结合前人的相关研究成果,对此开展了初步分析。

1 勘探现状

四川盆地陆相层系油气勘探始于20世纪50年代,但1980年以前勘探效果一直不理想,仅发现中坝等几个中小型气田。20世纪90年代初,新场等气田的发现是一个划时代的标志,此后陆相层系勘探快速发展[10-15]。

1)在川西地区,新场气田发现后,一方面在孝—新—合构造带逐步扩大评价中浅层,并“甩开”勘探发现了洛带、新都、马井等中浅层气藏;另一方面,向深层延伸,发现了新场、大邑上三叠统须家河组气藏。近期勘探向成都凹陷展开,在什邡、广金地区也发现了上侏罗统蓬莱镇组气藏的大面积分布。

2)进入21世纪,在元坝发现须家河组—侏罗系多个气藏,形成了立体勘探大场面;并在马路背、普光地区发现了须家河组气藏。

3)赤水—鄂西渝东地区也发现了须家河组气藏。建南地区:原有工业气井3口,低产气井6口,近期建111井在须六段加砂压裂测试,产天然气3 008 m3/d;建密HF-1井在须六段试获气5.5×104m3/d;赤水地区:官8井须四段中途测试获9.92×104m3/d的高产气流。

4)中国石油在大川中地区发现合川、广安等须家河组气藏,近期“甩开”勘探也取得了突破,在梓潼凹陷和西充—仁寿地区多口甩开勘探井获工业气流。

5)近两年来,陆相层系页岩气勘探取得重大突破:元坝地区有元坝9、元坝21等多口井获工业气流;建南有建111井、建页HF-1井稳产气2 000~3 000 m3/d;新场气田有51口井见页岩气显示。

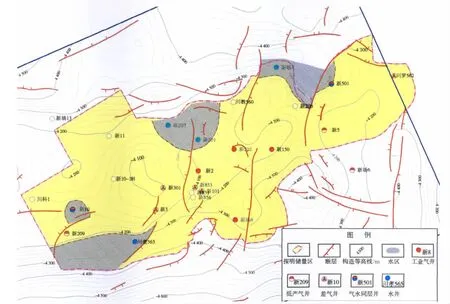

近60年在四川盆地对陆相层系的油气勘探取得了大量成果,发现油气田60余个(图1),探明天然气储量约7 000×108m3,显示出四川盆地陆相层系具有“多套砂岩油气层与页岩气层交叉叠置、满盆分布”的特点,砂岩油气和页岩气兼顾立体勘探格局将向全盆地展开,前景十分广阔。

图1 四川盆地陆相层系油气田分布图

2 油气成藏条件及资源潜力

近几年我院围绕四川盆地陆相层系开展了研究工作,结合前人的研究成果,对相关问题有了一些粗浅的认识。

2.1 四川盆地陆相层系烃源条件十分优越

2.1.1 对比表明:油气主要源于陆相3套烃源岩

川西地区须二段δ13C1为-31.36‰~-32.04‰,须四段和侏罗系δ13C1为-32.91‰~-35.43‰,全部属于腐殖气成因类型。从烃源岩与产层天然气轻烃指纹对比也可见,川西须二段天然气主要来源于上三叠统小塘子组和须二段烃源岩,而须四段和侏罗系天然气则来源于须三段、须五段及侏罗系烃源岩。

碳同位素分析和须家河组天然气轻烃指纹对比结果表明:川东北须家河组天然气主要来自须家河组自身烃源岩,可能有少部分海相天然气(碳同位素属腐泥气成因类型)的贡献;侏罗系油气主要来自下侏罗统烃源岩。

川东南地区须家河组以海相气源为主、混有陆相气。甲烷、乙烷碳同位素值发生倒转,表明天然气为海相天然气和陆相天然气混源;轻烃指纹指标对比结果显示,官渡须家河组气藏天然气特征与马路背须家河组气藏的天然气一致,而与新场须二段、须四段气藏的天然气特征均不同,也说明属混源成因。

2.1.2 烃源集中在川西、川东北和鄂西渝东等地区

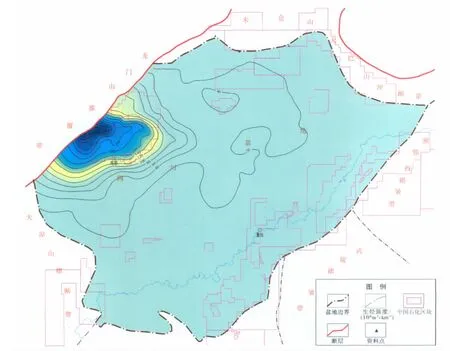

须家河组暗色泥质烃源岩主要发育于须一段、须三段、须五段,生烃中心在川西坳陷中段(图2),其生烃强度最大,为100×108~300×108m3/km2。

图2 四川盆地上三叠统须家河组累计生烃强度等值线图

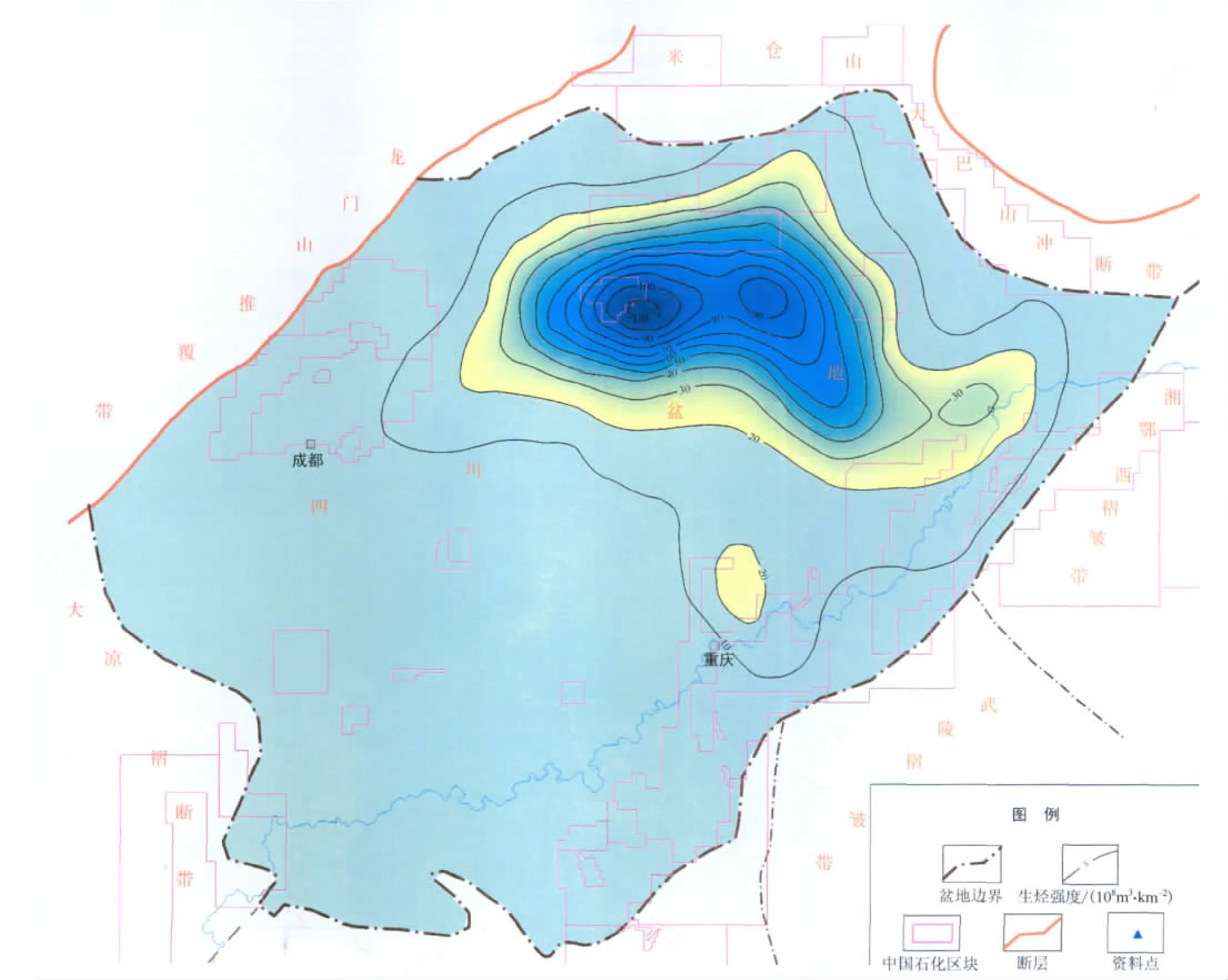

侏罗系烃源岩主要发育于下侏罗统自流井组和中侏罗统千佛崖组,生烃中心位于川北和川东北(图3),生烃强度为30×108~100×108m3/km2。

据初步计算,四川盆地陆相层系生烃总量达550 ×1012m3。从层位上看,须三段、须五段生烃量最大,其次为下侏罗统和须一段,千佛崖组最小;从平面上看,川西地区生烃量最大,其次为川北—川东北地区和川中地区,川东、川东南及川南地区生烃量较小。

2.2 须家河组、侏罗系砂体发育,但在发育程度、物性特征方面存在着横向差异

2.2.1 陆相砂体十分发育,但各地区有所不同

须家河组:沿剑阁—中江、旺苍南—西充、万源—蓬安、重庆—女基井、自贡南—资阳、雅安—温江共持续发育6个大型三角洲砂体,总体上是川东北、川东地区的河流—冲积平原、三角洲砂体好于川西地区。

侏罗系:从盆地边缘向中部发育河流—冲积平原、三角洲砂体,总体上川西、川东北、川东及川东南均较发育。

2.2.2 砂岩纵向上叠置连片分布,但单个砂体横向变化快

研究成果显示出:什邡地区蓬莱镇组蓬二段气藏主要砂组的砂岩储层在纵向上相互叠置,累计厚度大,但单个砂体横向上变化较快,砂体对比难度大。总体表现为砂体侧向迁移、相互叠置,宏观上呈连片分布的特征。

2.2.3 成岩作用导致各地区储层类型及物性也有差异

图3 四川盆地中下侏罗统累计生烃强度等值线图

四川盆地陆相砂岩储层目前处于晚成岩B亚期,总体看成岩作用强度大,对砂岩储层的影响作用大,其中建设性的成岩作用主要有溶蚀作用和裂缝化,破坏性的成岩作用主要有压实作用和胶结作用。

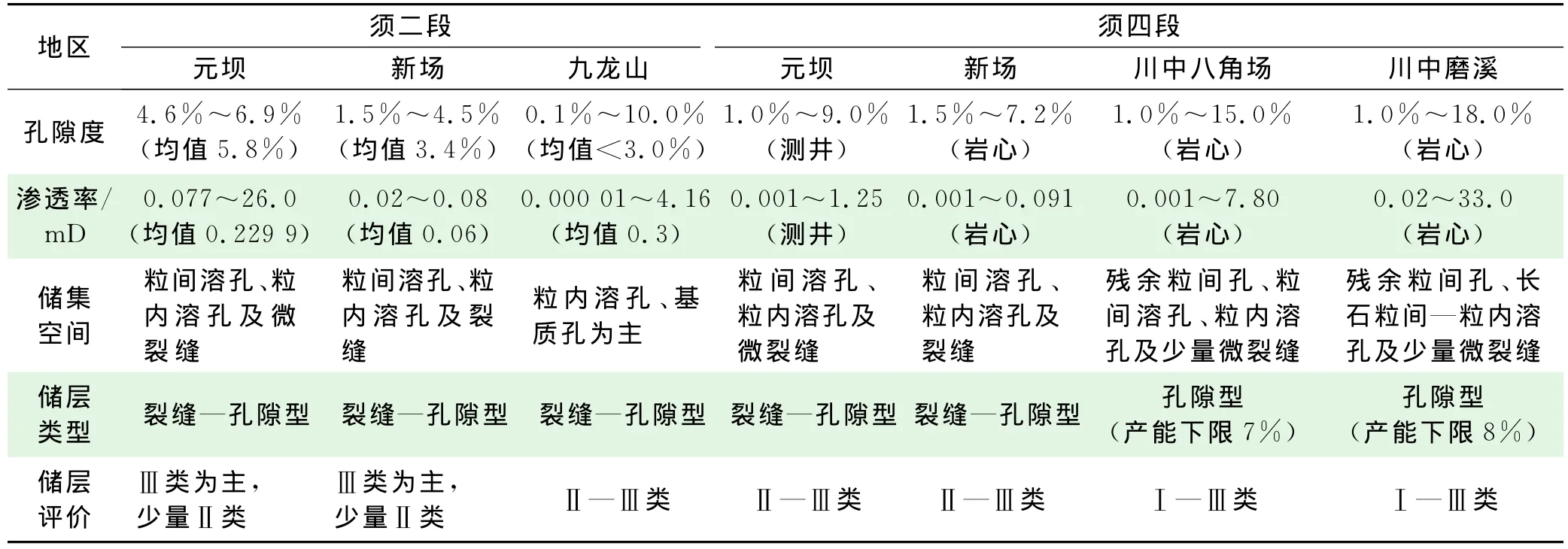

在强烈压实、胶结等作用下,四川盆地陆相层系各套储层物性均较差(表1)。但在燕山中晚期,川西和川西北大部地区连续沉积了下白垩统,部分地区还沉积了上白垩统、侏罗系及须家河组,砂岩深埋;川中及大川东遭受剥蚀,砂岩埋藏较浅。燕山期剥蚀量:川东北、川东南、鄂西渝东剥蚀厚度介于1 500~3 500 m,须家河组和侏罗系砂体最大埋深小、压实作用相对较弱、物性相对好;川西剥蚀厚度小于500 m,部分未剥蚀,砂体埋深大、压实作用强、物性差。故而导致须家河组物性平面上变化:川西、川东北、川东南—鄂西渝东地区孔隙度介于4%~7%,渗透率小于1 mD,但在这些地区特别是构造、断裂部位裂缝发育,可以形成孔隙—裂缝型、裂缝—孔隙型储层;大川中大部分地方须家河组孔隙度介于7%~10%,渗透率大于1 mD。

表1 四川盆地陆相层系主要储层物性特征统计表

2.3 四川盆地陆相气藏成藏条件较好

2.3.1 生储广泛接触、大面积集群式成藏

多套烃源岩和多套储层交叉叠置,横向上广泛发育,形成广覆式上下接触(如侏罗系初曾与须五段烃源岩)、“三明治”式交叉接触(如须二段储层与小塘子组合须二段烃源岩),烃源以垂向运移为主,横向运移距离一般较短。这种就近成藏的方式造就了大面积集群式成藏,其成藏特征与常规圈闭油气藏不同。

2.3.2 气藏无统一的压力系统和气水界面

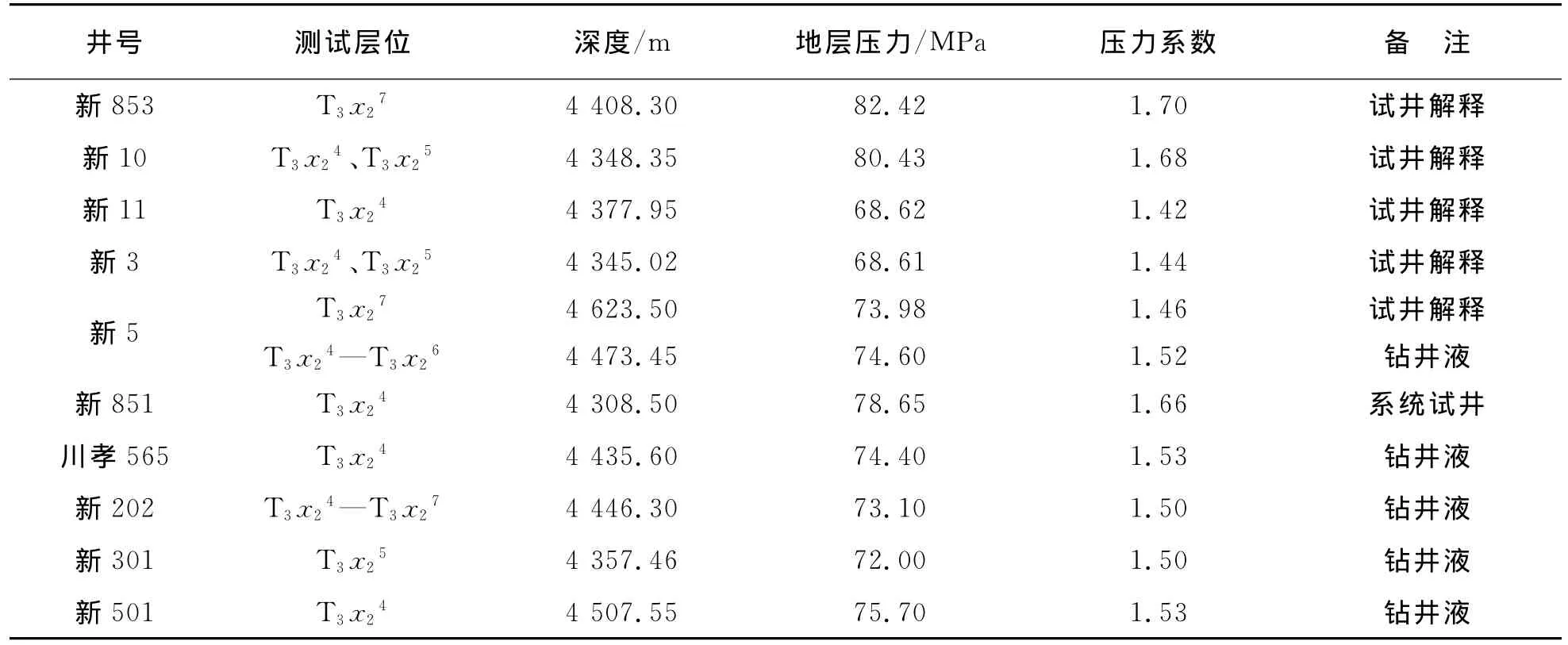

表2 新场须二气藏中下亚段压力统计表

新场气田须二段气藏中下亚段共有11个测试数据,计算的地层压力如表2所示。从表2中可以看出,压力系数在1.42~1.70之间一个较大范围内变化,总体表现出不同目标区(或裂缝体系)压力系数不同,如中部裂缝体系压力系数高(新851井须二4亚段压力系数1.66,新853井压力系数1.70),而该裂缝体系以西地区压力系数大幅度降低(新3井压力系数1.44、新301井压力系数1.50),气藏东部裂缝体系压力系数较低(新5井压力系数1.52,新501井压力系数1.53),充分说明气藏无统一的压力系统。

图4显示,新场气田须二2砂组在气藏较高部位还存在局部水区,在南北均存在边水且各井区气水界面不同,这些现象充分说明气藏没有统一的气水关系。

图4 新场须二2砂组气水关系分布图

2.3.3 不同构造部位气藏形成模式不同

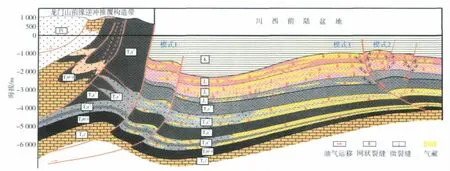

图5是不同构造部位气藏形成模式示意图。

从图5中可见:在前陆冲断带附近和高陡背斜带,主要为成藏模式1。①成藏特征:紧邻生烃中心(生气强度介于200×108~300×108m3/km2);具继承性背斜圈闭;断层与裂缝发育,有利于油气运移;河道砂体发育;含煤泥页岩为盖层。②气藏类型:受断层控制的构造气藏。压力系数为1.1,地温梯度介于2.18~2.25℃/100 m,属常温常压深层气藏。③主控因素:断裂活动与性质、保存条件是天然气富集主控因素。大邑须二段—须三段气藏、洛带须家河组气藏、建南须六段气藏即属此模式。

在坳陷中隆起区和宽缓背斜部位,主要为成藏模式2。①成藏特征:紧邻生烃中心;位于继承性大型隆起带;断层、裂缝发育,有利于油气运移;三角洲水下分流河道和河口坝砂体发育;含煤泥页岩作盖层。②主控因素:继承性隆起、断裂裂缝和优质储层是油气富集的主控因素。新场须二段、须四段气藏即属此模式。其中以裂缝体为主要连通单元,不同单元气水关系不同、压力系统不同。

在凹陷中心及斜坡、隆起平台上,主要为成藏模式3。①成藏特征:处于或紧邻生烃中心;位于凹陷中心及斜坡区,或位于隆起顶部,地层平缓;三角洲水下分流河道和河口坝砂体发育,与烃源岩呈广覆式或“三明治”式接触;泥页岩作盖层。运聚动力主要为生烃增压、烃浓度差及储层毛细管压力。运移通道为毛细管和裂缝,方式为“扩散”。②主控因素:微裂缝和优质储层是油气富集的主控因素。新马滚动勘探区蓬莱镇组气藏、广安须家河组气藏即属此模式。这类型气藏一般气水分异程度低,多为低含气饱和度气层,气藏存在多个“甜点”,各地区压力系统不同。

图5 不同构造部位气藏形成模式示意图(剖面据中国石油)

2.4 四川盆地陆相层系页岩气资源丰富,是下一步立体勘探的重要目标

2.4.1 元坝地区

千佛崖组含气泥页岩段已在元坝9井、元坝16井试获(工业)气流,元坝11、元坝16、元坝9、元陆4井千佛崖组砂泥比分别为21%、58%、25%、26%,可明确认定是一套稳定分布的页岩气勘探开发目标层段。大安寨段含气泥页岩段也在元坝9井试获气流。初步估计,元坝地区多层页岩气资源量累计可达1×1012m3;元坝9井2011年6月6日至10月14日累计产油量147.21 t,累计产气量8.002 3×104m3(未投产)。总体看,元坝地区页岩气勘探开发前景广阔。

2.4.2 川西地区

川西坳陷页岩气显示主要集中在孝泉—新场—丰谷地区,统计新场钻遇须五段的51口井,页岩气显示825.6 m/138层,其中气层26层,含气层68层,微含气层44层。孝—新—合区块须五段页岩气资源量近1×1012m3。

2.4.3 建南地区

下侏罗统自流井组东岳庙段气显示普遍且连续。建111井侏罗系东岳庙段获工业气流,稳产2 000~3 000 m3/d。页岩气资源量也近1×1012m3。

3 勘探思路及建议

3.1 勘探思路

基于已有的勘探成果和研究认识,提出以下勘探思路:解放思想,加大投入,砂岩油气与页岩气兼顾,以寻找和扩大油气生产阵地为目的,分“精细展开、甩开突破、超前准备”3个层次推进四川盆地陆相层系油气勘探工作。

1)精细展开:以已发现的新场、元坝、广安等大气田为基点,开展4个方面工作:①老区老层精细描述,分析剩余气分布和气水关系变化,进一步加密井和调整产量,提高采收率;②老区新层勘探评价,力争扩大储量规模,确保生产井调层以达到长期稳产;③大胆向外围展开,特别是向凹陷区迅速展开,力争大面积整体探明和快速建产;④页岩气勘探开发一体化,优选“甜点”,突破技术难点,与砂岩气藏形成混合立体勘探开发新局面。通过上述4个方面的工作,加上海相气藏的贡献,力争近几年即形成几个100×108m3/a产量级大型天然气生产基地。

2)甩开突破:鄂西渝东、赤水、资阳等地区虽然发现了一些气藏,但尚未形成大规模生产场面。在鄂西渝东地区,以建南为中心,开展须家河组整体评价,并向外围甩开勘探以争取新突破,同时开展东岳庙段页岩气勘探开发,力争近期形成探明天然气储量上1 000 ×108m3,产量20×108m3/a以上的常规与非常规共同开发的规模生产阵地。在赤水地区,重点是开展官渡—天堂坝有利区带的进一步评价,力争取得更大突破,对已有储量升级和扩大勘探阵地,形成一定产量规模。资阳地区纵向发育多套烃源岩,平面展布较为稳定,可对须二段、须四段、须六段砂岩气藏和须五段页岩气藏进行兼探,形成一定产量规模。

3)超前准备:主要是针对川东北南江、镇巴,川东南涪陵、綦江,川西南诸区块等开展研究工作,砂岩气藏与页岩气藏兼顾,逐步优选目标,实现突破。

3.2 相关建议

陆相层系砂岩储层一般低渗透—致密,部分发育裂缝;部分侏罗系储层含气饱和度低;各套气层基本上气水关系都较复杂;同时多套砂岩气和多套页岩气交叉叠置,形成立体的复杂的非常规资源体系。因此,勘探开发面临诸多困难。特提出以下建议:

3.2.1 发展非常规油气勘探理论与技术

此方面包括:①低渗透—致密砂岩气藏成藏主控因素、富集规律研究;②陆相页岩气资源前景及目标评价、储量计算技术;③山前地震资料采集处理技术;④水平井测井技术与分段压裂技术;⑤页岩气排采技术、产能评价技术和产量优化技术。

3.2.2 加强三维解释和气藏精细刻画

此方面包括:①地震资料连片处理和特殊处理;②多方法地震资料精细解释与信息融合;③储层、裂缝、流体识别;④测井解释攻关,准确识别裂缝、低含气饱和度气层、气水层;⑤沉积微相、成岩作用、储层特征与综合评价;⑥井位论证与井轨迹优化。

3.2.3 按非常规思路开展工作

按工程技术适应性和波及范围选目标、定层系,如根据水平井多段压裂所形成的裂缝沟通范围,特别是垂向控制范围,在地质综合评价基础上,划分勘探开发目标层系,确定井轨迹,砂岩储层与富气页岩层一起整体压裂,实现混合生产。

强化对钻、完井全过程的紧密跟踪,并及时优化调整,主要是要及时调整井轨迹,优选压裂井段,及时评价产能和优化产量。

纵向上注重“大水层”预测与规避,横向上找“甜点”。在选择目层段时,应把研究重点放在水层特别是出水量较大水层的识别与评价上,确保水平井多段压裂不沟通水层,以避免出水对产量的影响。在平面上,通过综合研究,缩小目标,减少资金投入,提高单井产量,确保勘探开发效果。

剔除低压区。对于页岩气,有些专家认为保存条件不重要。其实,这是一种误解。在美国,阿巴拉契亚地区页岩气有利区也是远离冲断带的。在四川盆地边缘也存在复杂的构造带,当页岩处于开放系统,压力很低时,游离气无法保存,吸附气也极少。因此,在选择目标时,地层压力较低的地区应首先被剔除。

成文中引用了中国石化西南油气分公司、勘探南方分公司、江汉油田分公司及其他相关单位的资料,在此致以衷心感谢!

[1]陈昭国,曾凝.前陆盆地概述及其与油气关系——兼论四川前陆盆地的形成[J].四川地质学报,1996,16(3):219-223.

[2]毛琼,邹光富,张洪茂,等.四川盆地动力学演化与油气前景探讨[J].天然气工业,2006,26(11):7-10.

[3]雍自权,刘庆松,李倩.川西前陆盆地的发展演化、地层充填及其对油气成藏的意义[J].天然气工业,2008,28(2):26-29.

[4]郑荣才,朱如凯,戴朝成,等.川东北类前陆盆地须家河组盆—山耦合过程的沉积—层序特征[J].地质学报,2008,82(8):1077-1087.

[5]孙红杰.川中地区上三叠统须家河组二、四段储层特征研究[D].成都:成都理工大学,2007.

[6]杨威,魏国齐,李跃纲,等.川西地区须家河组二段成岩作用及其对储层发育的影响[J].天然气地球科学,2008,19(2):188-192.

[7]朱如凯,邹才能,张鼐,等.致密砂岩气藏储层成岩流体演化与致密成因机理[J].中国科学:D辑地球科学,2009,39(3):327-339.

[8]谢继容,李国辉,罗凤姿.四川盆地上三叠统须家河组储集特征[J].成都理工大学学报:自然科学版,2009,36(1):13-18.

[9]吕正祥.川西孝泉构造上三叠统超致密储层演化特征[J].成都理工大学学报:自然科学版,2005,32(1):22-32.

[10]沈传波,梅廉夫.盆山体系与油气成藏作用[J].石油实验地质,2007,29(6):535-540.

[11]姜在兴,田继军,陈桂菊,等.川西前陆盆地上三叠统沉积特征[J].古地理学报,2007,9(2):143-153.

[12]杨明慧,刘池洋.中国中西部类前陆盆地特征及含油气性[J].石油与天然气地质,2000,21(1):46-49.

[13]李士祥,胡明毅,李浮萍.川西前陆盆地上三叠统须家河组砂岩成岩作用及孔隙演化[J].天然气地球科学,2007,18(4):535-539.

[14]赵文智,王红军,徐春春,等.川中地区须家河组天然气藏大范围成藏机理与富集条件[J].石油勘探与开发,2010,37(2):146-157.

[15]谢继容,张健,李国辉,等.四川盆地须家河组气藏成藏特点及勘探前景[J].西南石油大学学报,2008,30(6):40-44.

Gas accumulation conditions and exploration strategies of Mesozoic terrestrial strata in the Sichuan Basin

Long Shengxiang,Xiao Kaihua,Li Xiupeng,Wu Xiaoling,Li Hongtao,Yuan Yusong,Cheng Zhe

(Sinopec Ex ploration and Development Research Institute,Beijing 100083,China)

NATUR.GAS IND.VOLUME 32,ISSUE 11,pp.10-17,11/25/2012.(ISSN 1000-0976;In Chinese)

Hydrocarbon exploration in the terrestrial strata started early in the 1950s in the Sichuan Basin and the discovery of gas fields like Hexinchang,Xinchang,etc.in the early 1990s brought about an epoch-making influence.Along with the subsequent terrestrial exploration in fast speed,both sand gas and shale gas exploration are developing well in combination with the stereoscopic exploration in this basin.However,many difficulties have been encountered in actual exploration and development there.For example,there are multiple reservoirs but most of them are so thin and with such facies variation that they are characterized by poor petrophysical properties and strong heterogeneity;there are wide distribution of reservoirs but with a low resource abundance level;huge reserves is proven with satisfactory exploration results but are difficult to produce in reality.In view of this,this paper makes a deep investigation into the gas accumulation conditions in the terrestrial strata in this basin.The following results are presented.(1)There developed three sets of source rocks,i.e.the 2ndand 4thmembers of the Xujiahe Formation in the Upper Triassic and the Jurassic;the superior hydrocarbon sources are mainly located in the western and northeastern Sichuan Basin as well as the area between west Hubei and east Chongqing,where the total hydrocarbon quantity generated is estimated to be 550 trillion m3.(2)Sandbodies developed in the Xujiahe Formation and Jurassic strata,however,the distribution and physical characteristics of sandbodies varied horizontally,and diagenesis was one of the dominant factors for reservoir types and physical characteristics variations at different areas.(3)Terrestrial gas reservoirs in this basin has wide source-reservoir contacts and group accumulation in a large area,and they also have inconsistent pressure systems and different gas-water contacts,and the accumulation models and controlling factors vary in different formations and at different areas.(4)Rich shale gas resources have been found in the terrestrial strata there,so it is the next important target of further exploration in the future.On this basis,the strategies are also suggested for further hydrocarbon exploration in the terrestrial strata in this basin.(1)For searching and expanding gas producing areas,the exploration investment should be increased and both of sandstone gas and shale gas should be explored.(2)Great advance should be made in the gas exploration in the Sichuan Basin according to the following three steps:to make a delicate plan,to make breakthrough by all means,and to make full preparation in advance.(3)Theoretical and technical studies should be developed for unconventional hydrocarbon resource exploration with the help of 3D seismic interpretation and fine description of reservoirs.

Sichuan Basin,terrestrial strata,Jurassic,natural gas,pooling condition,sand gas reservoir,shale gas,stereoscopic exploration

龙胜祥等.四川盆地陆相层系天然气成藏条件与勘探思路.天然气工业,2012,32(11):10-17.

10.3787/j.issn.1000-0976.2012.11.003

国家科技重大专项“碎屑岩层系大中型油气田富集规律与勘探关键技术”(编号:2008ZX05002)。

龙胜祥,1959年生,教授级高级工程师,博士,本刊第七届编委会委员;主要从事油气地质与勘探开发研究工作,现任中国石化石油勘探开发研究院首席专家。地址:(100083)北京市海淀区学院路31号。E-mail:lsx.syky@sinopec.com

2012-10-18 编辑 居维清)

DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2012.11.003

Long Shengxiang,professor-level senior engineer,born in 1959,is mainly engaged in research of oil and gas geology and exploration&development.He is also a member of the 7thNGI Editorial Board.

Add:No.31,Xueyuan Rd.,Haidian District,Beijing 100083,P.R.China

E-mail:lsx.syky@sinopec.com