电针联合间歇导尿治疗脊髓损伤后尿潴留68例

2012-12-12吴伯涛李娟娟

吴伯涛,李娟娟

(郑州大学第五附属医院康复医学科,河南郑州 450052)

尿潴留是脊髓损伤后常见的并发症之一,主要表现为小便痛,小便点滴而下,膀胱胀满甚至闭绝等一系列排尿功能障碍。本病临床上治疗方法比较单一,通常采用导尿法,但长期留置导尿管大大增加了患者继发性泌尿系感染几率,同时增加了患者的痛苦和经济负担。2010年1月—2012年1月,笔者采用电针联合间歇导尿的方法治疗脊髓损伤后尿潴留患者68例,总结报道如下。

1 一般资料

选取本院康复医学科脊髓损伤患者132例,按照随机数字表法随机分为治疗组和对照组。其中治疗组68例,男41例,女27例;年龄8~66岁,平均(29.7 ±17.4)岁;病程 1 个月 ~3 a,平均(13.6 ±3.9)个月;颈段16例,胸段32例,腰段20例;完全性27例,非完全性41例。对照组64例,男39例,女25例;年龄11~71岁,平均(31.4±8.5)岁;病程2 个月 ~3 a,平均(14.3 ±4.4)个月;颈段 18 例,胸段30例,腰段16例;完全性23例,非完全性41例。两组患者一般资料对比,差别无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 诊断标准

参照文献[1]拟订。排尿困难,点滴而出或小便闭绝,B超检查显示为尿潴留。

3 试验病例标准

3.1 纳入病例标准

确认脊髓损伤后引起的尿潴留;签署知情同意书;患者意识清醒,能够配合医护工作者,能够坚持到试验结束。

3.2 排除病例标准

排除其他原因造成的尿潴留,例如前列腺肥大,泌尿系感染,泌尿系肿瘤等;合并其他系统严重疾病者。

4 治疗方法

根据两组患者情况进行常规内科治疗和护理。①控制饮水:限制患者每天摄水量,控制在1500~1800 mL,防止膀胱过度充盈,早、中、晚餐各饮水400 mL(包括饮食水分、中药、饮料),两餐之间饮水200 mL,要求均匀摄水,125 mL/h,20:00—06:00 不饮水,避免短时间内大量饮水,以达定期排尿。②无菌间歇导尿采用王晓虹[2]的方法,具体方法是一昼夜每4 h用14号导尿管导尿1次,每次导出尿量不能超过500 mL,从晚上11时至次日7时夹闭留置尿管定时开放。如果2次导尿能自动排出100 mL的尿,且残余尿量≤300 mL,可改为每6 h导尿1次;如果2次导尿间能自动排出200 mL的尿,且参与尿量<200 mL,可改为每8 h导尿1次。达到平衡后,即自动排尿不多于每2 h 1次,排尿后残余尿<100 mL,终止导尿。

治疗组在上述治疗的基础上进行电针治疗。主穴:气海、关元、中级、曲骨、三阴交、八髎穴。配穴:阴陵泉、膀胱俞、肾俞。操作:用0.30 mm毫针,根据部位不同选针应在1.0~2.0寸,采用G6805-1电针治疗仪(由青岛鑫升事业有限公司生产),选定疏密波,频率15 HZ,以患者能够忍受为度,每次通电治疗20 min,每日上午治疗1次,每周6次,周日休息。

两组均以1周为1个疗程,2个疗程后判定疗效。

5 疗效判定标准

参照文献[3]拟订。痊愈:尿潴留症状消失,能够自行排尿,拔出导尿管后,残余尿量<80 mL。好转:尿潴留症状消失,能自行排尿,可拔出导尿管,残余尿量80~100 mL。无效:尿潴留症状没有消失,仍需间歇导尿,≥4次/d。

6 统计学方法

采用SPSS 13.0统计分析软件处理。计量资料数据以均数()±标准差(s)表示,组间比较采用t检验;计数资料组间比较采用χ2检验;等级资料组间比较采用Ridit分析。以P<0.05为差别有统计学意义。

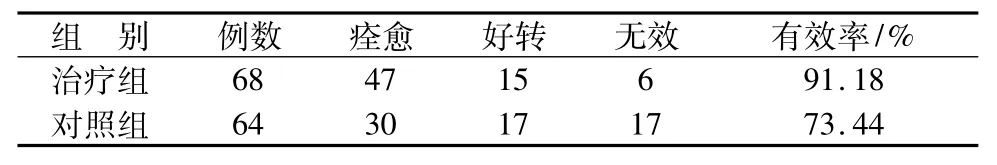

7 结果

见表1。两组疗效对比,经 Ridit分析,u=2.89,P <0.01,差别有统计学意义。

表1 两组疗效对比

8 讨论

正常人的排尿是一个复杂反射活动[4],既受大脑皮质高级排尿中枢和脊髓初级排尿中枢的控制,又要受周围神经的支配。有3组神经参与其中:骶髓作为排尿初级中枢,有S2-4发出的盆神经中含副交感神经纤维,支配膀胱逼尿肌和内外括约肌,正常生理状态下其兴奋时可使逼尿肌收缩,内外括约肌松弛,尿即排出;交感神经兴奋则使逼尿肌松弛,内括约肌收缩,阻滞排尿;感觉神经与运动神经在同一水平进入脊髓,起随意性控制排尿的作用。而脊髓损伤后,骶髓与高级中枢的信号传导遭到破坏,躯体神经反射活动减弱或消失,继发一系列的临床病理改变,可使排尿反射受到抑制,膀胱逼尿肌麻痹,顺应性降低,产生尿潴留。大多数患者为脊髓的不完全损伤,残留的脊髓上,下行纤维为后期膀胱功能的部分恢复提供了结构上的基础。中医学认为,本症属于“癃闭”范畴,主要伤及肾、督、带3脉,伤必致瘀,气血运行不畅,筋骨失于濡养,则肢体瘫痪不仁,气血运行不畅,则膀胱无权气化,小便癃闭。故在治疗中,以疏导督脉、补中培元、固肾利尿为治疗原则,治以通阳化气。中极[5]为膀胱募穴,疏通膀胱,促进气化而通利小便;其解剖结构,深层主要有髂腹下神经的前皮支和腹壁浅动静脉分支。针刺中级穴可使膀胱收缩,内压增高,膀胱壁压力感受器兴奋,冲动传入脊髓骶段和大脑皮层,反射性引起逼尿肌收缩,内括约肌舒张,尿液排出[6]。曲骨又名尿胞穴,主治小便不利,遗尿;其解剖结构,浅层有髂腹下神经皮支、腹部前动脉和阴部外浅动脉分布,深层有髂腹下神经腹支和腹壁下动脉分布,电针此穴直接刺激膀胱,引起逼尿肌及膀胱内括约肌有节律的收缩和舒张运动,增加二者之间的协调功能,有力于排尿反射的形成[7]。气海[8]具有温养益气、扶正固本、培元补虚之功效,可以增强膀胱的气化功能。关元穴[9],元阴元阳关藏之所,为强壮要穴,可鼓动膀胱气化,使小便得利;从解剖学来讲,关元位于下腹部,而膀胱位于盆腔之中,针感更易于传导至膀胱。电针刺激关元穴,一方面可以被动引起逼尿肌及膀胱括约肌的节律性收缩运动,增加两者间的协调功能,有利于排尿反射的形成。王俊华等[10]实验证实其对逼尿肌有兴奋作用。三阴交[11]通调三阴经气血,消除瘀滞;阴陵泉,清热利湿,气化疏利,癃闭可愈。从解剖穴上讲三阴交穴部皮肤有隐神经分布,属于L4神经阶段,深层长屈肌及趾长屈肌属于L5S1神经节段支配。八髎穴属于膀胱经腧穴,具有调节膀胱气化之功;从解剖学来讲,八髎穴[12]位于骶骨神经八孔,所传出的神经,内支配子宫、膀胱、直肠等脏器,外分布前后二阴。针刺八髎穴直接刺激骶神经根所发出的神经,被动引起逼尿肌及膀胱内括约肌兴奋,增加两者之间的协调功能,有利于排尿反射的形成,尿潴留得以排除。

本研究表明:电针联合间歇导尿治疗脊髓损伤后尿潴留,疗效优于单纯间歇导尿。本方法使传统康复与现代医学有机结合起来,提高了疗效,缓解了患者的痛苦,值得临床推广。

[1]张洪义,陆小佐,吴复苍,等.中医临床诊断全书[M].天津:天津科学技术出版社,2002:568-570.

[2]王晓虹,张秋,王玉珍,等.胸10~腰1脊髓损伤尿潴留的膀胱护理[J].吉林医学.2011,32(31):6688-6689.

[3]李江林,何小花,杨涛,等.针刺结合间歇导尿治疗脊髓损伤性尿潴留的临床观察[J].中外医疗,2010,29(18):84.

[4]赵红云.脊髓损伤患者尿潴留的原因及中西医护理对策[J].现代中西医结合杂志,2011,20(13):1666-1668.

[5]马向明.针刺治疗术后尿潴留68例——附常规西医治疗50 例对照[J].浙江中医杂志,2004,39(5):288.

[6]范龙,沈品娴,张建.中极穴位注射防治吗啡术后镇痛尿潴留的临床观察[J].中国中西医结合杂志,2006,26(4):373-374.

[7]李桂君.新斯的明曲骨穴位注射预防产后尿潴留疗效分析[J].中国误诊学杂志,2010,10(21):5069.

[8]吴东,曾立志,朱崇田.针灸配合膀胱功能训练治疗脊髓损伤后尿潴留35例[J].现代泌尿外科杂志,2006,25(10):33.

[9]陈瑞.针刺治疗中风后急性病尿潴留42例[J].中国中医急症,2005,14(8):784.

[10]王俊华,陈邦国,伊晶,等.电针关元穴对脊髓损伤后尿潴留模型大鼠逼尿肌兴奋性的影响[J].湖北中医学院学报,2009,11(4):4-8.

[11]胡幼平,卢松,胥林波,等.电针丰隆、阴陵泉治疗原发性高脂血症临床疗效研究[J].针灸临床杂志,2008,24(3):6-7.

[12]杨国荣.电针八髎配合头皮针治疗中风后尿潴留[J].四川中医,2006,24(4):102-103.