乳腺肿块的高频超声表现与病理结果的临床研究

2012-12-01张丽

张 丽

(首都医科大学石景山教学医院北京市石景山医院,北京 100043)

乳腺肿块是乳腺疾病的主要临床表现。近年来,随着高频探头及彩色多普勒超声诊断仪的普遍应用,大大提高了乳腺肿块的诊断率。本文将经手术、病理证实的102例乳腺肿块进行总结分析,旨在进一步探讨超声在乳腺肿块临床诊疗中的作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2009年1月至2011年9月经手术、病理证实的女性乳腺肿块患者102例,其中良性肿块67例,恶性肿块35例。年龄17岁~65岁,平均年龄36.2岁。

1.2 仪器与方法

仪器选用Mylab50、Aloka5500彩色多普勒超声诊断仪,高频探头频率7.5MHz~10MHz。超声检查前无须特殊准备,患者取仰卧位,待查乳房同侧的上臂应高举置于头部之后,对于某些乳房较大者,因乳房会垂向身体外侧,可在检查侧的肩膀下置一枕头,使受检者的身体稍偏向对侧,从而使乳房移向身体中线的方向[1]。检查时,直接将探头放在乳房表面,对乳头及外上、外下、内上、内下四个象限以及腋窝进行全面扫描,检查者必须确认对乳房的每一部位都有检查而没有遗漏。如发现可疑病灶(例如肿瘤)时,检查方式应包含互相垂直的两个切面。检查时应特别注意乳头及乳晕下的部位。检查该处时,可以稍加压力、用较多的凝胶或将探头与乳房表面成一角度来检查。用彩色多普勒血流显像观察肿块的血流分布情况,将取样容积置于血流信号最丰富处获取频谱,测量收缩期最高血流速度(Vmax)和阻力指数(RI),并以Alder单定量法对肿块的血流丰富程度分级,0级为无血流;Ⅰ级为点状,短棒状血流;Ⅱ级为一个断面上1~2条血管,其长度小于病灶直径的1/2;Ⅲ级为3条以上血管或弥漫性网状血流。

测值以均数±标准差表示,组间比较用χ2检验,P<0.05为差异有显著性意义。

2 结 果

102例经手术及病理证实良性肿块67例,恶性肿块35例。其中,67例良性肿块,超声正确诊断59例,诊断符合率88.1%,误诊8例,其中7例误诊为乳腺癌,1例脂肪瘤误诊为纤维腺瘤;35例恶性肿块,超声正确诊断33例,诊断符合率94.3%,误诊2例,均误诊为纤维腺瘤。见表1。在67例乳腺良性肿块中,形态规则者占67.2%(45/67),边界清晰者占91.0%(61/67),实质回声均匀者占44.8%(30/67);在35例恶性肿块中,边缘有毛刺者占54.3%(19/35),实质回声不均者占94.3%(33/35),有微小钙化者占48.6%(17/35),后方回声衰减者占54.3%(19/35),伴同侧腋下淋巴结转移者占40.0%(14/35)。

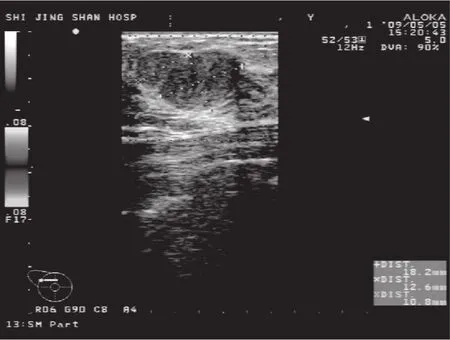

表1 102例乳腺肿块超声与病理诊断结果符合率

67例乳腺良性肿块血流检出率为44.8%(30/67),Vmax(15.46±8.62)cm/s,RI (0.63±0.14); 35例恶性肿块血流检出率为88.6%(31/35),Vmax(25.63±12.84)cm/s,RI( 0.70±0.13)。本组彩色多普勒血流分级良性肿块以0、Ⅰ级为主;而恶性肿块以Ⅰ、Ⅱ级为主。

3 讨 论

随着高频超声及彩色多普勒技术的广泛应用,其已成为诊断乳腺疾病的主要手段,超声对乳腺良、恶性肿块的诊断符合率明显提高。早期诊断乳腺良、恶性肿块对指导临床治疗及降低病死率具有重要临床价值。

3.1 良性肿块的病理形态

由于乳腺良性肿瘤的种类较多,在此挑选本组中有代表性的3种良性肿瘤进行讨论。

良性肿块中以纤维腺瘤为最多,本组中约占良性肿块67.2%,由上皮和纤维组织两种成分增生而成。病因可能与内分泌对局部乳腺组织作用有关,所以常伴乳腺增生性病变[2],最常发生于青春期及25岁以下的年轻女性。乳腺脂肪瘤是来源于乳腺脂肪组织的一种良性肿瘤,由分化成熟的脂肪细胞构成,常见于中年以上妇女。乳腺脂肪坏死为一种少见疾病,是由显性或非显性乳房创伤引起的无菌坏死性炎症,其组织学表现为坏死的脂肪组织伴泡沫细胞浸润。此外,乳腺导管扩张症或囊性增生时的内容物经管壁渗入乳腺间质内,炎症、肿瘤出现坏死等也可伴发脂肪坏死[3],病理表现以脂肪坏死液化、慢性肉芽肿性炎症、囊肿形成及纤维化为主要特征,随着时间推移、病情发展,病理改变不一,病灶中坏死液化的程度、是否伴有出血、肉芽组织含量、是否有囊腔形成、囊腔内容物的成分、纤维增生充填的程度以及是否出现钙化等,其多发生在中老年患者,可能与老年患者创伤后组织修复能力较差有关。以上是构成超声声像图的病理学基础,为超声鉴别诊断提供了理论依据。

3.2 良性肿块的超声表现

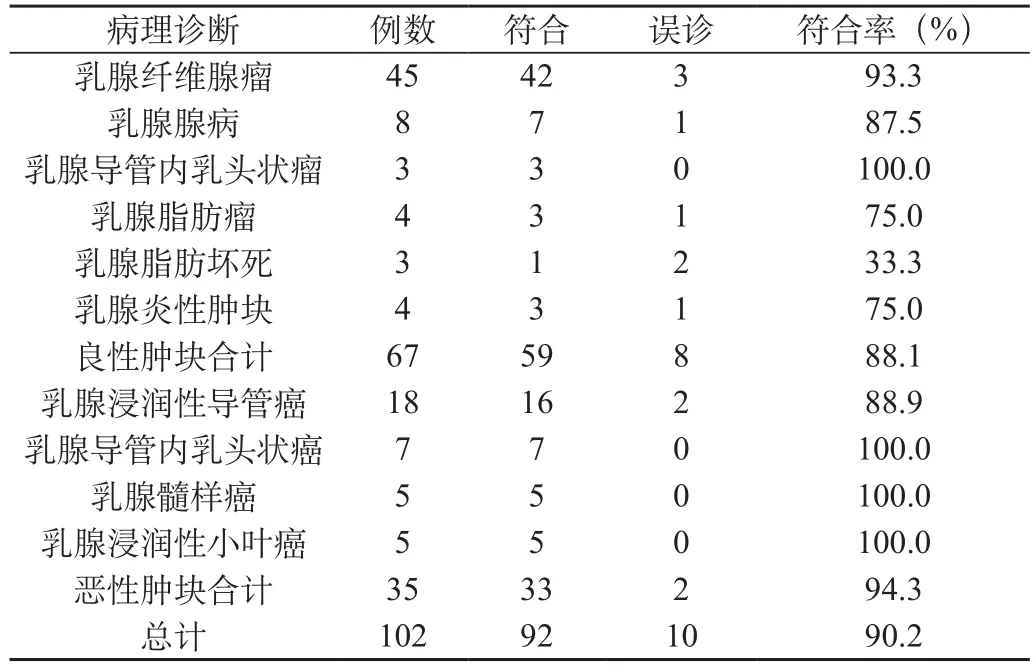

乳腺纤维腺瘤的声像图包括典型的乳腺纤维腺瘤表现和不典型的乳腺纤维腺瘤表现。典型表现为椭圆形或圆形肿块,边缘平滑、清楚,多为低或等回声,内部回声尚均匀,伴侧方声影;不典型的乳腺纤维腺瘤表现多样,可表现为分叶状、不规则状、有角状突起,无明显包膜回声及侧方声影,肿块内可出现条索状强光带及钙化回声。本组中被误诊为乳腺癌的3例乳腺纤维腺瘤病灶,均具有上述不典型的表现(图1)。

图1 乳腺纤维腺瘤

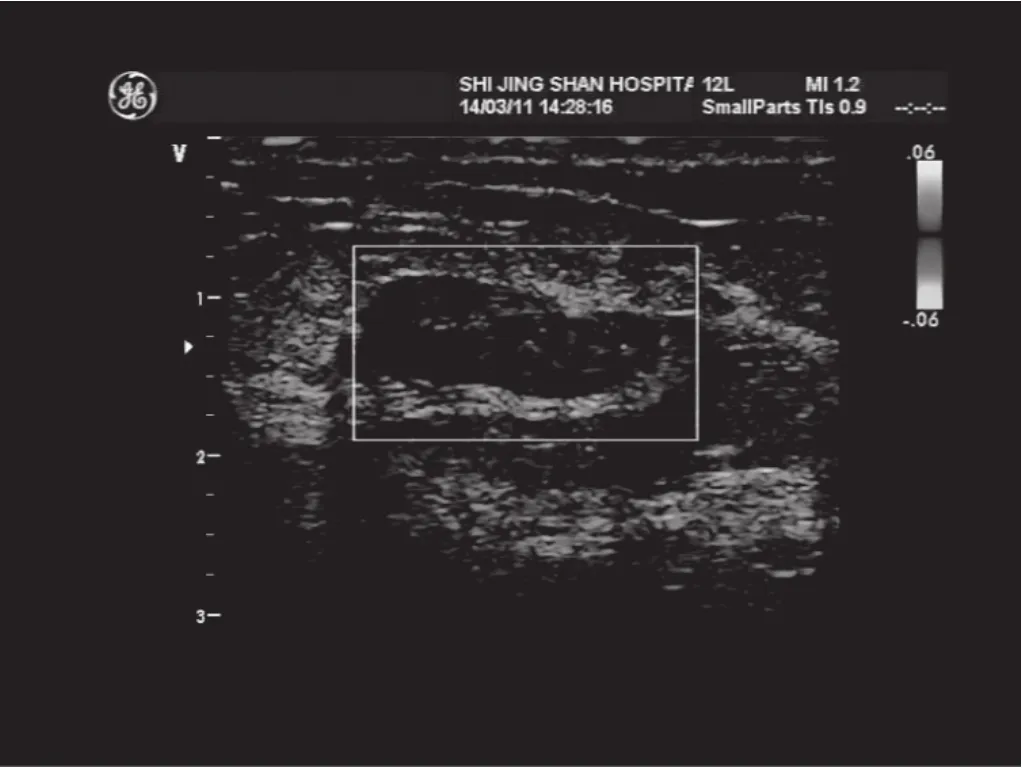

乳腺脂肪瘤的声像图特征包括,大部分位于皮下脂肪层,少部分会在乳腺组织内或在乳腺后脂肪层;包膜完整,菲薄纤细;内部回声呈均匀的中强回声(与正常脂肪组织回声相同,部分回声稍高于脂肪组织)体积大者回声稍低,但其内部脂肪样结构较体积小者明显,即有细的、与皮肤平行的多条线状高回声发布于瘤体内,又称“栅栏样”回声;后方回声多无变化。本组中被误诊为乳腺纤维腺瘤的1例乳腺脂肪瘤病灶,位于乳腺腺体层,为椭圆形并有轻微叶状的等回声包块,包膜纤细完整,内部回声尚均匀,纤细的横向光带不明显,这些特征与纤维腺瘤相似,故被误诊(图2)。

图2 乳腺脂肪瘤

乳腺脂肪坏死超声表现多种多样,具体可表现为实质肿瘤或复合囊肿,但多数是交错存在的,本病临床一般分为腺外和腺内两型,腺外型肿块位于皮下,表浅,常与皮肤粘连,与腺体关系不大。本组正确诊断的1例病灶就属于腺外型,其声像图表现:病灶位于皮下的脂肪组织,呈增强的中等回声区;腺内型肿块位于乳腺实质内,边界不清,本组误诊的2例病灶就属于此型,其中的1例患者有模糊外伤史,但检查时并未询问,声像图表现:形状不规则的等回声区,边界不清,边缘不规则,有类似角状或针状凸出,内部回声不均,其中的1例可见微钙化现象。本组中的3例乳腺脂肪坏死,有2例误诊,误诊率高达66.7%,因本组中采集的乳腺脂肪坏死病例很少,故无统计学意义,在此列举旨在告诫在超声工作中,不能只重视操作及图像分析,而忽视病史的询问,且遇到乳腺肿块应想到乳腺脂肪坏死的可能。

3.3 乳腺恶性肿块的超声表现与病理形态

乳腺恶性肿块(乳腺癌)是发生在乳腺导管上皮及末梢导管上皮的恶性肿瘤,根据WHO乳腺癌病理分型标准,把乳腺癌分为四大类,即非浸润性癌、早期浸润性癌、特殊型及非特殊型浸润癌。其中以非特殊型浸润性乳癌最多见。

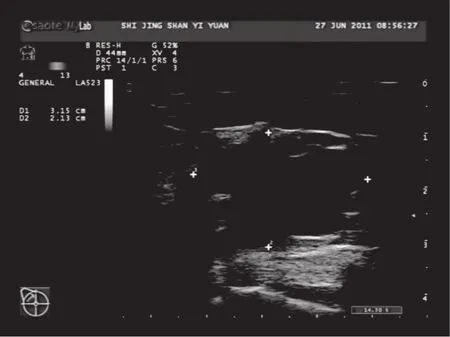

本组乳腺癌病灶,二维声像图多数表现为边界欠清;形态不规则;纵横比>1;边缘呈角状、针状突出或微小叶状;无包膜或包膜不明显;多为低回声,回声不均;部分有微钙化、周边强回声晕及后方回声衰减;部分有腋下淋巴结肿大。本组误诊的2例,其中1例呈椭圆形,边缘大部分平滑,少部分不规则,伴侧方声影,另1例体积小,形态规则,边缘平滑。

通过对本组35例乳腺癌的声像图表现与病理分型的研究,总结出以下几点可以作为乳腺癌的诊断指标:①边缘及形态:肿块边缘毛刺的病理学基础是浸润性癌细胞成排或成列浸润至周边的脂肪组织,并可见结缔组织增生。本组病例显示72.2%(13/18)的浸润性导管癌和20.0%(1/5)的浸润性小叶癌有毛刺征,由此说明毛刺征是浸润性癌的特征性表现。在本组病例中16.7%(3/18)浸润性导管癌和40.0%(2/5)浸润性小叶癌的边界都表现为强回声晕,而病理研究表明毛刺征和强回声晕的病理学基础相似。由此看来,肿块边缘毛刺和强回声晕都是浸润性癌的常见的特征表现。②微小钙化:超声表现多为“沙粒样”微小钙化点,通常不产生声影。病理学基础是组织异常而产生的钙盐沉积,本组病例显示,在55.6%(10/18)的浸润性导管癌、60.0%(3/5)浸润性小叶癌中超声可以检出钙化,而5例髓样癌均检不出钙化,在导管内癌中 50.0%(4/8)可以检出微小钙化。由此看来,超声显示肿块内微小钙化点在乳腺癌不同病理类型中的分布频率不同,常见于浸润性导管癌、浸润性小叶癌及导管内癌,而髓样癌不多见③肿块后方回声:取决于肿块内的组织成分,纤维组织多,细胞成分少,肿块后方易出现回声衰减。本研究中77.8%(14/18)浸润性导管癌和60.0%(3/5)浸润性小叶癌都显示为后方回声衰减,与这两种肿块病理成分中的纤维成分较多有关。后方回声增强的肿瘤往往以细胞成分为主,纤维成分少。典型的见于髓样癌,本组5例髓样癌,有3例的后方回声均增强。④腋下有淋巴结肿大,乳腺组织含有丰富的淋巴网,乳腺癌早期可经淋巴网发生转移,以同侧腋下转移多见,本组病例中,有40.0%(14/35)的乳腺癌伴同侧腋下淋巴结转移,转移淋巴结形态更接近圆形,多呈融合状态.皮质不对称增厚,纵隔受压形态失常,或消失。由此可见,对乳腺肿块患者常规做腋下超声检查,是十分必要的(图3)。

图3 乳腺癌

3.4 乳腺良、恶性肿瘤的彩色多普勒特征

本组大多数的乳腺癌肿块内部或周边可探及丰富的血流信号。乳腺恶性肿瘤细胞能分泌一种“肿瘤血管生长因子”的物质,刺激血管生长,使肿瘤部位形成丰富的血管网。新生血管网具有以下特点:血管数目多,形态不规则,极易形成动静脉瘘,走行迂曲,粗细不均。这些特点为乳腺恶性肿瘤内部血流增加、发布紊乱、流速增快,阻力较高提供了病理学基础。

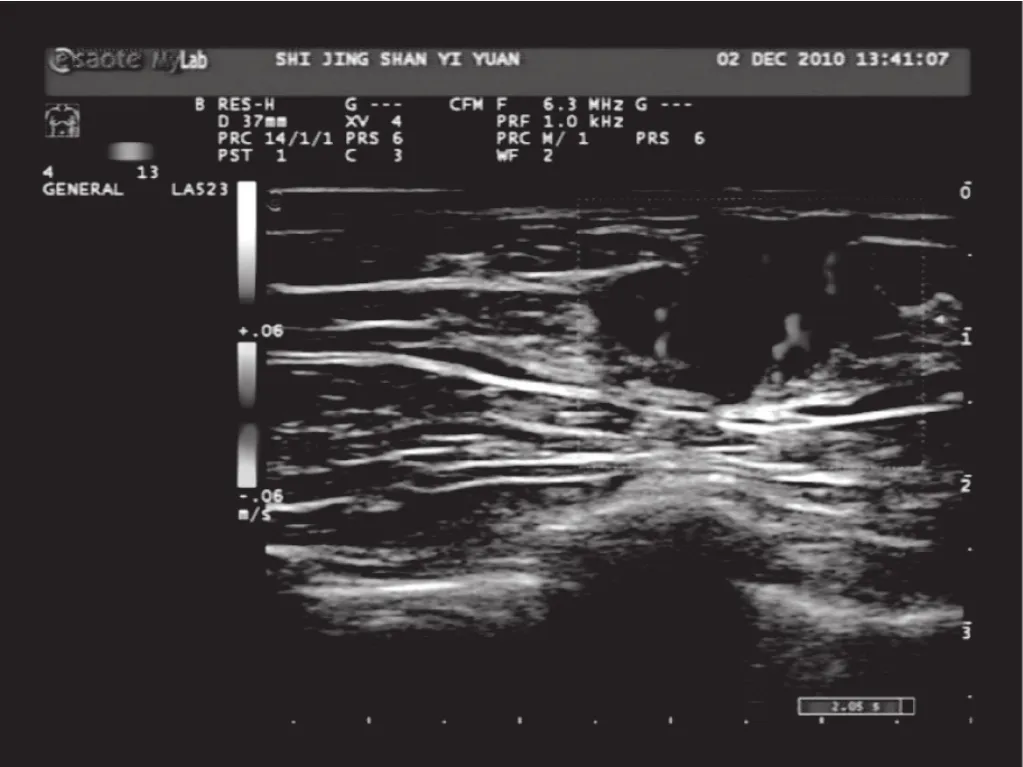

本组病例中,恶性肿瘤的血流信号明显高于良性肿瘤,多为高速高阻血流,而恶性肿块以Ⅰ、Ⅱ级为主;良性肿块以0、Ⅰ级为主。肿块的血流显示率除与肿块性质有关,还与肿块大小及仪器的灵敏度有关。本组中,11.4%(4/35)的乳腺癌并未探及血流信号,而有5例乳腺纤维腺瘤则表现为Ⅲ级血流。由此可见,血流信号的出现并不意味是恶性肿瘤,同理,没有血流信号亦不认为是良性肿瘤。有些文献报道以阻力系数>0.7做为诊断肿瘤为恶性的依据,也有些研究报道认为收缩最高流速>20cm/s时,肿瘤为恶性的概率较大[1];本组病例中,良恶性肿块的Vmax及RI值存在较大重叠,以上这些显示了彩色多普勒血流超声在乳腺良、恶性肿块鉴别诊断中的局限性,但若能以二维超声图为主,在此基础上,把彩色多普勒作为重要补充,两者综合分析,就可以明显提高诊断率(图4、图5)。

近年来由于乳腺癌的发病率快速增长,乳腺肿块的良、恶性鉴别及乳腺癌的早期诊断成为临床急待解决的课题,高频超声在乳腺疾病诊断过程中,具有无放射性、无损伤、方便、快捷、经济的优势,且便于寻找恶性肿瘤的淋巴结转移。综上所述,高频超声对乳腺肿块的定性诊断具有明确的应用价值,为临床提供可靠的诊断依据。

图4 乳腺纤维腺瘤

[1]赵子杰.实用乳腺超声波:技术、判读、鉴别诊断[M].北京:人民军医出版社,2006:24-42.

图5 乳腺癌

[2]姜玉新.超声医学科诊疗常规[M].北京:人民卫生出版社,2003:20.

[3]武忠弼,杨光华.外科病理学[M].北京:人民卫生出版社,2002:1602.