遥感估算蒸散发及其在中国盘山风景区水资源保护中的应用

2012-11-27姚立英吉吉

姚立英,马 吉吉,陈 璐,吉 晟

(1.天津市环境保护科学研究院,天津300191;2.河北工业大学经济管理学院,天津300130;3.天津市联合环保工程设计有限公司,天津300191)

水资源作为一种重要的自然资源与社会、经济、生态环境构成水资源复合系统[1],是国家、地区,甚至工业项目发展必须考虑的综合问题。天津盘山风景名胜区水资源以地下水为主,由于特殊的岩体和断层结构,地下水和地表水为相对闭合的流域系统。但是由于缺少可利用地下水资源数据,导致该区域存在盲目开发利用水资源的问题。

天津盘山风景名胜区的水资源补给主要是大气降水,在已知水资源补给和储排条件下,合理估算蒸散发量E对于确定区域地下水资源利用至关重要。笔者利用遥感影响数据分析区域内的植被蒸散发量,建立地下水平衡图,指导中国天津盘山风景名胜区水资源利用。

1 植被蒸散发量估算模型

对蒸散发量的估算国际上已有200a的历史,20世纪80年代以前基于Dalton理论建立了一系列的经验公式,80年代以后主要是应用改进的彭曼公式[2]。目前,确定作物蒸散发量的主要方法有空气动力学法、波文比能量平衡法、遥感法、水量平衡法[3]。应用遥感技术估算区域蒸散发量是经济可行的方法。

应用遥感技术研究区域蒸散发量中,地表能量平衡方程和Penman-Monteith阻力模型是物理基础坚实且应用最广的方法[4],具体模型有 SEBAL模型、植被指数-温度梯度模型、半经验模型、瞬时蒸散发量时间尺度扩展等[5]。

笔者采用统计经验法进行分析,该法是由Jackson等[6]于1977 年提出,由 Seguin 等[7-8]改进的用遥感的冠层辐射表面温度估算农田蒸散发量的回归模型,模型所需输入的参数较少,但可以很好地模拟有不同植被覆盖度的各种下垫面的复杂蒸发蒸腾机理,利用该模型可以估算出合理的蒸散发量。

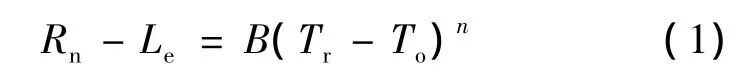

笔者利用美国Idaho大学设计的Ref-et软件包计算区域蒸散发量。模型及参数如下:

式中:Rn为日辐射量;Le为潜热通量;B为日感热通量的平均总传导率;Tr为地方时13:00时的地表温度;To为地表上50 m处气温;n为非中性层结净力稳定度修正系数。

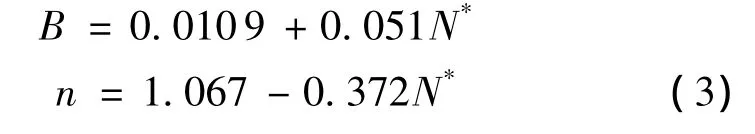

计算B、n的值时需要引入归一化植被指数I。

式中:N*为观测角度,受传感器飘移及大气校正的不确定性的影响较小;I100为植被覆盖度为100%的I值;I0为裸土的I值。

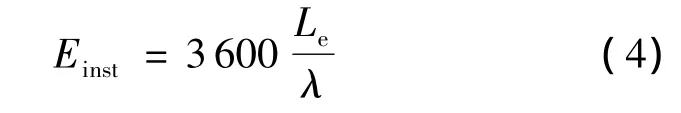

在已知潜热通量Le时,可以根据下式可以计算出瞬时的蒸散发量Einst。

式中,λ为蒸发潜热(2.4×106W/m2·mm)。

式中:f为潜在蒸散发系数,定义为每个像元的瞬时蒸散发与由气象数据计算的潜在蒸散的比值;Er为日水面蒸发量。

最后,1 d的蒸散发量Eday可由下式来计算。

式中:Er24为影像获得当天的蒸散发量。

2 研究区域概况

2.1 自然环境概况

中国盘山风景名胜区位于天津北部蓟县,规划面积106 km2,地势北高南低,主峰挂月峰海拔864.4 m,最低处在官庄镇南部边缘,海拔高度仅有17 m。地貌类型为山地和平原两种基本形态。

主要植被类型是针叶林、针阔混交林、阔叶林和灌草丛。针叶林主要分布在360~800 m以上地区,其中油松林在盘山分布广泛,常见于海拔360~800 m之间的山地阴坡及半阴坡。群落覆盖度达90%左右,林下伴生多种灌木和草本植物,具有原始油松林的特点;侧柏林呈片状分布在海拔400~600 m的阳坡及半阴坡。针阔叶混交林分布在300~500 m的半阴坡,常有小片的油松林、侧柏林与栓皮栎林、麻栎林呈镶嵌分布,形成天津市及华北地区少见的针阔叶混交林群落。总覆盖度80% ~90%。落叶阔叶林广泛分布在低山丘陵区,从100~700 m的阳坡和半阴坡。以壳斗科的栓皮栎林、麻栎林、槲栎林、槲树林最为常见,是水源涵养林的主要植被类型,也是华北暖温带落叶阔叶林地带性植被类型的典型代表。除森林植被之外,大面积低山丘陵区均为灌草丛植被类型所覆盖,该植被类型由灌木、草本植物所组成[9]。

2.2 社会经济概况

盘山风景名胜区规划面积106 km2,其中许家台乡占地约28 km2,官庄镇占地约78 km2,39个村庄有32088人,目前风景区内居民产业结构以农业为主,外出务工为辅,农民年平均收入7500元左右。

2007年盘山风景名胜区接待游客51万人次,实现旅游收入2734万元。游客平均年增长率为10%左右,人均消费平均年增长率为15%左右。

2.3 水资源概况

2.3.1 大气降水

根据蓟县统计年鉴,1957—2006年蓟县地区多年平均降水量为655.6 mm,年内降水量分配极不均匀,6—9月降水量约占全年降水量的80%。盘山风景名胜区内汇水区面积为84.73 km2,按年平均降水量655.6mm计算,折合降水量为5554.9万m3/a。

2.3.2 河流

盘山地区河流属氵句河水系,主要河流有漳河和秃尾巴河。因盘山与华北大平原以断层接触,缺少过渡的丘陵地区,加之盘山地区地势北高南低,高差大,多地形雨,故河流自北向南流,且源短流急。

根据蓟县多年统计资料,区域内降水时空分布不均,河流径流与降水分布相一致,规划区径流折合水量为1170.8万m3/a。

2.3.3 地下水

地下水的补径排条件受地貌、构造、含水介质、埋藏特征和边界条件的控制。从宏观上看,盘山主体为中生界盘山花岗岩体,分布面积为60 km2,为印支期侵入岩,结构致密坚硬,本身为不透水隔水岩层,然而花岗岩节理发育,球状风化明显,大气降水极易渗入风化层,富含碎屑岩孔隙潜水。特别是山间小盆地、河谷地带、山麓地区为厚层第四纪松散堆积物,赋水条件较好,为松散地层孔隙水分布区,是区域的地下水补给区。

岩体和岩脉对地下水导向作用明显。盘山地区北后子峪辉长辉绿岩脉和许家台辉长辉绿岩脉,分布在盘山花岗岩体的东西两侧,与盘山花岗岩体呈弧形展布,恰好成为盘山地区地下水运移的天然挡水坝,使盘山花岗岩体与两侧岩脉之间以及盘山南麓白云岩地层的地下水十分富集。

盘山地区南部分布着一条横亘东西的蓟县大断层,是蓟县境内规模最大的压扭性断裂。该断层由于受区域性地壳应力的持续作用,局部地带形成糜棱岩化,该断层在很大程度上控制了北部基岩地下水对南部平原的补给,而在此一线汇集,因而沿断层线北侧有不少泉水出露,形成一条东西向分布的泉群带。

山前平原区地下水补给接受来自山区的侧向径流补给,是地下水的排泄区,排泄方式为开采和潜水蒸发。

3 基础资料收集

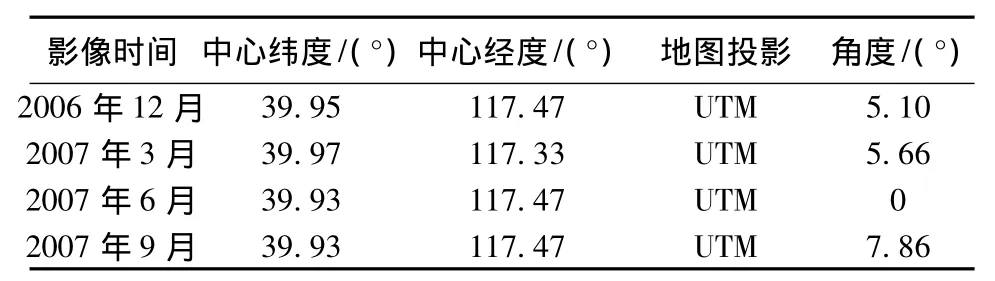

3.1 遥感数据

研究数据来源为2006—2007年中巴资源卫星(ZY01/ZY02)数据,中巴资源卫星轨道号373/55,地图投影UTM,地球坐标WGS_84,传感器CCD,中巴资源卫星的其他数据见表1。对影像的处理包括几何校正、辐射校正和地面参数的提取。

表1 中巴资源卫星参数

3.2 气象数据

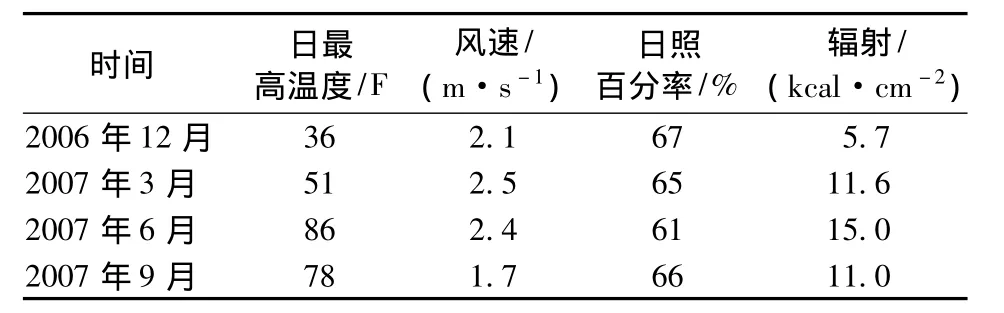

气象参数见表2[10]。

表2 气象参数

4 数据分析

4.1 植被类型遥感分析

采用监督分类和非监督分类相结合的办法,即依据波谱统计特征,判别像元的类别归属,在监督分类的基础上给定自然集群的数目,由计算机自动进行分类,之后根据先前建立的模板来判读地物的类别归属,以此提高分类的精度。该区域的5大类LULC(土地利用/土地覆盖)类型分别为无植被覆盖地表、水体、阔叶植物、针叶植物、农田及草地类。

为了增强图像信息,减少数据冗余,提高地表覆盖信息特征的监测能力,对各图像进行主成分分析(KL变换),KL变换的算法为:计算多波段图像数据的统计特征参数,得到反映各波段间关系的协方差矩阵,然后求其特征值和特征向量。KL变换中前3个主分量包含了图像数据99.23%的信息,其余主分量几乎全是噪声。经过变换后,得出3个波段(第一、二、三主分量),在红、绿、蓝彩色组合中,生长旺盛的农作物(包括草地)呈现亮紫色,阔叶林呈深绿色,林地呈黄色。然后采用I指数(归一化植被指数)对主成分进行修正,以提高对植被的判别的精度[11],I指数介于-1到1之间。负值表示地面覆盖为云、水、雪等;0表示有岩石或裸土;正值表示有植被覆盖,且随覆盖度增大而增大。

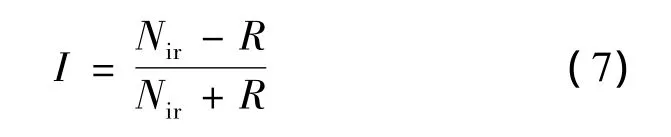

遥感影像中,归一化植被指数值为近红外波段的反射值与红光波段的反射值之差比上两者之和,见图1。

式中:Nir为近红外波段的反射值;R为红光波段的反射值。

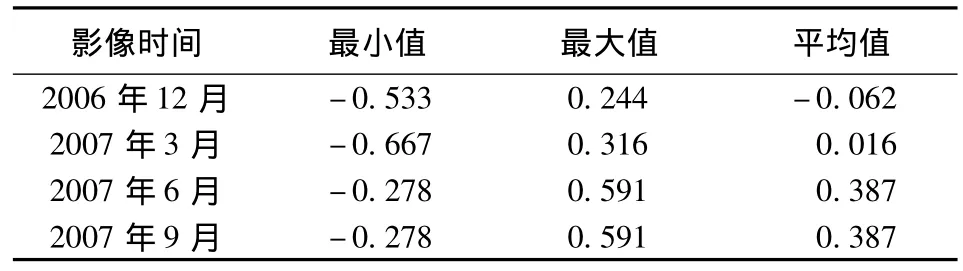

将I值作为一个重要的参考量对项目区地表植被进行识别,同时利用归一化植被指数(表3)计算日感热通量的平均总传导率和非中性层结净力稳定度修正系数。

表3 归一化植被指数值

图1 归一化植被指数

使用ENVI软件对主成分分析得到的结果进行最大似然法监督分类,从分类图像中收集本项目各种地物类型的纯样本信息,结合土地利用类型图,确定归属,对样本进行分类。监督分类统计结果见表4。

表4 监督分类统计结果 km2

4.2 蒸散发量计算分析

经计算,盘山地区2007年度蒸散发量为3273.1 m3。

4.3 地下水可开采量

盘山风景名胜区的水源补给主要来自大气降水,在相对封闭的流域内,地下水补给量为大气降水量与多年平均径流量、蒸散发量和地表水储水变化的差值,而地下水多年平均补给量相当于地下水多年平均可开采量。

式中:Q为地下水补给量;P为大气降水量;R为多年平均径流量;E为蒸散发量;α为地表水储水变化。

盘山风景名胜区内大气降水量为5554.9万m3/a,地表径流量为1170.8万m3/a,蒸散发量为3273.1万m3/a,地表储水变化为0,则可补给量为1111.0万m3/a。

根据大气降水入渗水补给量公式反推入渗系数,以验证上述结果,公式如下:

式中:Q为地下水补给量;A为汇水区面积;K为降雨平均入渗系数;Prec为多年平均降雨量。

盘山地区汇水面积为84.73 km2,多年平均降雨655.6 mm,根据入渗量反推入渗系数为0.2,符合该地区入渗系数介于0.14~0.26之间的经验值[12],证明通过遥感手段获取的地下水入渗量可靠。

5 盘山地区水资源利用分析

5.1 区域水资源利用现状

盘山风景名胜区内现状生产和生活用水主要以开采地下水为主,仅有少量农业灌溉采用地表水。大规模集中开采地下水主要集中在官庄镇和许家台乡人口密集处:官庄镇盘山供水站现状供水能力为8000 m3/d,共有3眼井,井深200 m左右,开采深层地下水,供官庄镇内的企业和居民及规划区使用。许家台乡目前已建成日供水能力为10000 m3的供水站1座,共6眼井,井深200~280 m,开采深层地下水,配套工程尚在建设过程中。

a.常住人口用水量。盘山风景名胜区内人员包括常住人口和管理人员,2007年常住人口为33028人,管理人员为360人,总用水量为121.9万m3/a。

b.游客用水量。2007年盘山风景名胜区内游客数量约51万人,散客用水量为1.5万m3/a,住宿游客用水量为3.8万m3/a,游客总用水量为5.3万m3/a。

c.工业用水量。盘山风景名胜区内工业企业主要有盘山啤酒厂、雀巢矿泉水厂、今晚润天矿泉水厂、吉华化工厂、7家小矿泉水厂、10家小食品厂、10家疗养院等。以上企业用水均取用地下水,总用水量为189.6万m3/a,新鲜用水量为152.1万m3/a。

d.农灌用水量。盘山风景名胜区内农业用水主要为农田灌溉用水,2007年官庄镇当年实灌面积为676.2 hm2,许家台乡当年实灌面积为153.3 hm2,平均灌水定额按4200 m3/hm2计,灌溉用水量为348.4万 m3/a。

综上所述,盘山风景名胜区内工业、居民、农灌、旅游等使用地下水的水量为627.7万m3/a。地下水年均补给量为1111.0万m3/a,现状开采地下水量占地下年均补给量的56.6%,区域水平衡见图2。

5.2 地下水利用问题分析

图2 区域水平衡(单位:万m3)

盘山地区降水量年际变化大,年降水量大于200 mm的保证率为100%,大于400mm的保证率为96%,大于600 mm的保证率为60%,大于800 mm的保证率为25%。则盘山地区年补给量能达到1111.0 m3的保证率仅为60%左右。盘山地下水补给周期长,由于开采量逐年加大和降水量分布不均,盘山地区出现了地下水水位下降、水景消失的现象。

目前盘山风景名胜区内不分用水水质要求、一概使用地下水的做法,如高水质的地下水被用作低水质要求的农灌等,造成优质地下水资源的浪费,尤其是深层地下水的补给需要相当漫长的时间。农灌用水占总用水量的55.5%,普遍采取大水浸灌的浇灌方式,地下水资源的有效利用率不足50%[13]。

该地区农业不仅用水量大,大量施用氮肥污染地下水质,以食品加工企业为主的乡镇企业废水直接排入沟渠或沙坑,对地下水水质构成较大威胁,区内地下水水质、、Cl-、、等组分均有不同程度的增高[14]。而盘山被称为矿泉水田,其水质是双项达标的优质饮用天然矿泉水,作为宝贵的地下矿产资源,应该根据市场的需求进行有指导的统一规划开发。

6 结语

盘山风景名胜区内地下水为优质矿泉水,面临水量和水质的双重威胁。地下水年均补给为1111.0 m3的保证率为60%左右,入渗系数为0.2,年均开采量占年均补给量的56.6%,农业灌溉占水资源利用量的55.5%,大量开采导致地下水水位下降、景区内水景枯竭。对水质的污染主要来自农业氮肥施用导致的三氮面源污染和以食品加工业为主的点源污染。

因此,盘山风景名胜区内的水资源保护对策为:涵养水源,加强对雨季强降水的节流,增加地下水资源补给量;发展设施农业和观光农业,提高农业用水效率,降低农业用水量,减少农业面源污染;对区域内的食品加工企业废水集中治理后排放。

[1]程乖梅,何士华,邹进.水资源可持续利用动态识别研究[J].水文,2010,30(5):53-56.

[2]张薇,蔺文静,王贵玲.基于遥感反演河套平原区域蒸散发量研究[J].遥感应用,2009(6):28-31.

[3]康燕霞,蔡焕杰,王健,等.夏日玉米蒸散发量计算方法的实验研究[J].干旱地区农业研究,2006,24(2):10-15.

[4]LI Fu-qin,LYONS T J.Estimation of regional evaporanspiration through remote sensing[J].Journal of Applied Meteorology,1999,38:1644-1654.

[5]张晓涛.区域蒸发蒸腾量的遥感估算:以民勤绿洲为例[D].陕西:西北农林科技大学,2006.

[6]JACKSON R D,REGINATO R J,IDSO S B.Wheat canopy temperature:a practical quirements[J].Water Resour Res,1997,13(3):651-656.

[7]SEGUIN B,ITIER B.Using midday surface temperature to estimate daily evapor IR data[J].International Journal of Remote ensing,1983(4):371-383.

[8]HURTADO E,CASELLES V,ARTIGAO M.Estimating corn evapotranspiration from N Albacetearea[J].International Journal of Remote Sensing,1995(10):202-207.

[9]天津市地方志编修委员会办公室,天津市蓟县盘山志编修委员会.天津市盘山志[M].天津:天津社会科学院出版社,2006.

[10]蓟县志编修委员会.蓟县志[M].天津:南开大学出版社,天津社会科学院出版社,1999.

[11]邱庆伦,赵鸿燕,郭剑,等.遥感植被指数在农业生态环境监测中的应用[J].农机化研究,2004(7):215-217.

[12]马广杰.天津蓟县山前地区采砂坑对生态环境影响调查研究[D].北京:中国地质大学,2007.

[13]张连会,王茂悦,朱小兵,等.蓟县地下水资源综合利用问题研究[J].中国水运,2009,9(5):35-36.

[14]李学美,赵子军,崔亚莉,等.盘山山前地下水与矿泉水污染成因分析[J].水文地质工程地质,2008(1):112-116.