高校年鉴研究:国内研究进展与文献综述

2012-11-27刘志军王丹丹

刘志军 王丹丹

(哈尔滨工程大学 1.党政办公室;2.发展计划处 黑龙江 哈尔滨 150001)

年鉴是全面、系统、准确汇辑上一年度事物进展的新情况和统计资料,并逐年编纂、连续出版的资料性工具书。高校年鉴作为年鉴的一种,随着我国高等教育事业的快速发展,以其全面性、时效性、权威性、连续性的特性和存史、资政、育人、交流的作用,吸引着越来越多的高校加入年鉴编纂出版队伍。据笔者统计,截至2011年底,在112所“211”高校中,有97所即87%的学校编纂出版了学校年鉴。

伴随高校年鉴的繁荣发展,我国学者也开始关注这一领域,并进行了相关研究,积累了一定的文献。最早专题研究高校年鉴的中文文献始见于上世纪90年代中,时至今日,虽然高校年鉴研究在我国尚未成为研究的热点,但国内对于高校年鉴的研究热情和实践兴趣正在与日俱增。本文尝试分析与梳理迄今为止发表的中文文献及其研究的进展情况,在此基础上,指出既往研究不足,并提出今后相关研究尚需注意的问题及其建议。

1.相关中文文献分析

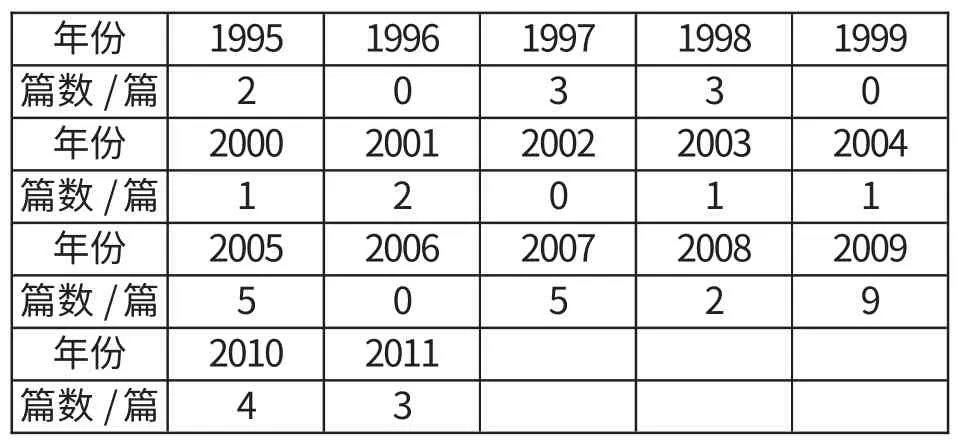

通过文献检索和整理去重,得到研究高校年鉴的学术论文共41篇。根据研究论文年度分布(见表1)信息和对研究内容的统计分析,可以对我国学者关于高校年鉴的研究进展状况作如下小结。

1.1 从相关研究进展的进程看,可以将国内关于高校年鉴的研究划分为以下三个阶段。

1.1.1 “探索认知”阶段(1995—2004)。这期间我国学者结合高校年鉴编纂实务,如郭学军(1995)[1]结合《东南大学年鉴》、张昌武(1998)[2]结合《广西师范大学年鉴》、张玉荣(2003)[3]结合《中国医学科学院 中国协和医科大学年鉴》,介绍了对高校年鉴的定义、特点、意义、作用的认识,以及对高校年鉴编纂的基本程序、需注意的问题、应遵循的原则的体会。

表1 1995—2011年间我国学者发表的高校年鉴研究论文年度统计表

1.1.2 “广泛深入”阶段(2005—2009)。这期间我国学者已不再满足于对高校年鉴的实践经验介绍,开始对我国高校年鉴的现状、存在的问题、创新和规范,以及如何促进发展、提高质量等方面进行了思考和研究。这期间共发表了21篇论文,占论文总数的一半,形成了我国高校年鉴研究的一个高潮。

1.1.3 “细化研究”和“广泛深入”并行阶段(2010年至今)。这期间我国学者在继续上一阶段研究主题的同时,一些学者开始将目光聚焦在高校年鉴的细节方面,如刘志军(2010)[4]对高校年鉴彩页的编辑、朱蕾(2011)[5]对高校年鉴统计数据的运用分别进行了研究,为高校年鉴研究开辟了新的方向和途径。

1.2 从研究成果的数量和质量来看,我国对高校年鉴的研究还相对薄弱,参与度不够,总体水平偏低。从1995年至2011年,我国学者发表相关研究成果的总量偏少,总共为41篇(实际检索到56篇,该数字已去除内容重复论文),平均每年2.4篇,其中有4年的发表篇数为零。另一方面,我国各高校年鉴编纂大部分采用部门报材料、学校汇辑的模式,因此从事或参与高校年鉴编纂的人数还是相当庞大的,但进行相关研究的人数却不是很多。早期涉及这一领域、现在仍然坚持开展相关研究的作者寥寥无几,发表2篇的作者人数仅为2人,3篇的仅为1人。此外,除少数篇目外,有深度的、分析性或综合性的研究成果并不多见,且至今为止尚无一部个人专著出版。

2.中文文献主要观点综述

2.1 关于高校年鉴编纂注意事项的研究

高校年鉴作为年鉴的一个分支,在编纂过程中必须遵循并着力体现年鉴所固有的原则和特性,如全面性、实用性、规范性、层次性、时效性、权威性、易检性等。这些特性在中文文献中被学者多次强调并进行了相关说明,有些学者还结合自己编纂的实践经验,进行了进一步的阐述。如骆巧凤(1997)[6]认为在收集材料过程中必须做到主动性、经常性、群众性、科学性和机动性来保证收集材料的权威性,郭学军(1995年)认为应切实做好本单位的档案工作,为年鉴的编写提供详实、准确、系统和全面的档案资料来提高年鉴的权威性。吕建辉(2004年)[7]认为要充分考虑职能部门的平衡性以及资料来源的广泛性。

除了注意年鉴固有特性外,陶丽琼(1997)[8]和盛况(2007)[9]认为高校年鉴还应体现教育行业和学校自身特点。高校的四大职能人才培养、科学研究、社会服务和文化传承,在高校年鉴中要始终突出这些重点。不同的学校,其发展战略、目标定位、办学特色也不一样,在年鉴内容的筛选上都应有所侧重。

2.2 关于高校年鉴存在问题的研究

我国学者从三个不同角度对高校年鉴存在的问题进行了研究。王凤琴(2001)[10]、盛况(2007)[9]、蔡西玲(2007)[11]从年鉴外部环境的角度,认为高校年鉴存在如下问题:年鉴重要性认识还不够、执行力度有待提高,基层编委人员队伍流动性大、对任务要求不明确,信息利用率比较低、社会效益不明显,质量意识不够强、缺乏横向交流、理论研究滞后、缺乏创新意识等。

朱静(2010)[12]从年鉴内容的角度认为高校年鉴存在以下问题:收录内容事无巨细、大而全,写作上罗列史实、没有归纳,语言上穿靴戴帽、铺陈夸张,写作上简单套用模版、更改文字和数据,缺乏创新。

李金云(2005)[13]从档案部门编写年鉴的角度认为高校年鉴存在以下问题:没有明确地指导思想和统筹的编辑计划,馆藏资料完全不能满足编辑需要,主体不够突出、结构零散,宣传利用效果不明显。

2.3 关于提高高校年鉴质量的研究

质量关系着年鉴的存亡,是年鉴的生命。吴红(2007)[14]认为要保证年鉴编纂的质量,必须把好框架体例设计、选材、条目撰写和审核校对这四关;张英(2009)[15]结合《北京工业大学年鉴》的编纂实务认为,只有切实把握好组稿、审校、研究三关,才能不断提高校年鉴质量。崔敏华(2011)[16]从避免年鉴数据、信息的讹错出发,探讨了如何构建以自纠机制、层级审校制、署名制、关口前移制、事后救济制为主要内容的年鉴信息纠错机制。

2.4 关于高校年鉴创新的研究

规范性是年鉴的固有特性之一,是年鉴存在的基础。创新是年鉴发展的动力,如何对有着严格规范的年鉴进行创新,我国学者进行了探索和尝试。周红华(2005)[17]认为可以从以下几方面进行:一是对局部的、静态的、信息量较小的类目适当进行调整;二是拓宽选材范围,增加动态的、含金量高的信息;三是将文字、数字与图片结合,图文并茂,增强直观性;四是增加知识性内容,增强实用性、可读性,扩大服务对象;五是展现人物风采,突出高校人文特色。张彩会(2009)[18]认为高校年鉴要与时俱进,不断提高年鉴信息载体和文化载体的作用,增强年鉴新闻视角意识,采用“随文图”方法加大图片分量,探索年鉴的传播数字化。江飒英(2009)[19]结合编纂实务认为,高校年鉴的创新主要应该体现在年鉴框架的创新、年鉴内容的更新和工作方式的创新等方面。钱锋(2009)[20]认为可以从表现形式、信息化建设方面进行创新。

3.既往研究之不足及后续研究之建议

3.1 对高校年鉴的规范研究不足。高校年鉴编纂是一个庞大的系统性工程,参与部门和人员众多,涉及学校方方面面。但目前还没有高校年鉴规范的基本标准,中文文献也只有一篇[21]专题研究规范,大部分年鉴凭借实践经验和参考其他高校年鉴来编纂,导致许多高校年鉴在文体文风、写作技巧、条目设置、特有词汇、表格运用等方面花样百出。笔者认为,经过30多年的发展,高校年鉴数量已相当可观,当前我们特别需要强化对年鉴规范的研究,来促进年鉴质量的不断提高,为高校年鉴的进一步繁荣发展提供坚实的基础和保障。

3.2 关于高校年鉴的理论研究尚嫌不足。现有中文文献中,近四分之三的研究成果是学者实践经验、心得体会和调查研究的终结,对高校年鉴的编纂只有参考性,没有指导性。在为数不多的理论研究中,对高校年鉴特性和作用的研究存在观点雷同、角度固化等问题,研究成果显得浅显、重复。如果相对理论认识上的不足,关于年鉴编纂的实践就会有更多困惑。现阶段,加强对高校理论的研究,有利于丰富和完善整个年鉴学科的学术理论建设体系,同时也为高校年鉴的发展和创新提供导向作用和理论支持。

3.3 对高校年鉴的研究视角还不够广泛。一本完整的高校年鉴是由彩页、特载、领导讲话、不同类目、规章制度、大事记等众多细节内容组成的,每个细节内容的编纂技巧、规范都值得我们去仔细深入的研究。现有研究绝大多数都是从年鉴整体这个视角来开展的,在已发表的中文文献中也只有两篇研究高校年鉴细节。细节决定成败,细节决定整体,加强对高校年鉴的细节研究,不仅丰富了高校年鉴的研究内容,还为高校年鉴整体质量的提高、编纂规范的制定起到集腋成裘的作用。

往者不可谏,来者犹可追。高校年鉴的编纂是一个需要不断研究、创新和实践的课题,伴随高等教育的发展改革,如何高质量的充分发挥高校年鉴存史、资政、育人和交流的作用,我们任重道远,需要做的还很多。

[1]郭学军.谈高校年鉴[J].档案与建设,1995,(12).

[2]张昌五.浅谈师范院校年鉴的编辑工作[J].鞍山师范学院学报(综合版),1998,(9).

[3]张玉荣.如何做好医学年鉴的编辑工作[J].年鉴信息与研究,2003,(2).

[4]刘志军.浅议高校年鉴彩页编辑[J].管理观察,2010,(11).

[5]朱蕾.论统计数据在高校年鉴中的运用[J].安徽文学,2011,(1).

[6]骆巧凤.高校《年鉴》编写过程中应注意的几个方面[J].浙江统计,1997,(5).

[7]吕建辉.高等学校年鉴编组概述[J].安徽文学,2004,(6).

[8]陶丽琼.浅谈编写高校教育年鉴若干问题[J].桂林市教育学院学报(综合版),1997,(3).

[9]盛况.高校年鉴编撰工作中的问题与对策[J].兰台世界,2007,(5).

[10]王凤琴.高校年鉴编纂情况调查[J].年鉴信息与研究,2001,(4).

[11]蔡西玲.关于高校年鉴的若干思考[J].年鉴信息与研究,2007,(1).

[12]朱静.大学年鉴的“鉴”与“思”[J].兰台世界,2010,(1).

[13]李金云.高校档案部门编写年鉴的思考[J].兰台世界,2005,(12).

[14]吴红.高校年鉴编纂要把好“四关”[J].浙江档案,2007,(1).

[15]张英.严把三关,不断提高大学年鉴质量[J].年鉴信息与研究,2009,(3-4).

[16]崔敏华.年鉴信息纠错机制建设—以高校年鉴为例[J].黑龙江史志,2011,(22).

[17]周红华.高校年鉴编纂创新的思考[J].兰台世界,2005,(2).

[18]张彩会.与时俱进是高校年间生命力所在[J].年鉴信息与研究,2009,(1).

[19]江飒英.高校年鉴的规范与创新[J].年鉴信息与研究,2009,(2).

[20]钱锋.关于高校年鉴编撰创新的思考[J].黑龙江史志,2009,(5).

[21]陈军.高校年鉴编纂规范性研究初探[J].中国电力教育,2010,(7).