红三角经济圈人口与经济空间分布关系研究

2012-11-14钟业喜刘运伟赖格英

钟业喜,刘运伟,赖格英

(1.江西师范大学地理与环境学院 江西南昌 330022; 2.西昌学院农学系 四川西昌 615013)

红三角经济圈人口与经济空间分布关系研究

钟业喜1*,刘运伟2,赖格英1

(1.江西师范大学地理与环境学院 江西南昌 330022; 2.西昌学院农学系 四川西昌 615013)

在红三角经济圈1998—2008年人口和GDP数据支持下,应用区域重心和地理集中指数等方法,分析了红三角经济圈人口与经济的耦合特征,并结合耦合指数对经济区发展类型进行了划分.结果表明:红三角经济圈人口重心位于几何重心的北北西方向,经济重心位于几何重心的正西方向;人口和经济地理集中度均呈现西高东低格局;人口地理集中度和经济地理集中度高度相关;根据耦合指数,红三角经济圈可划分为经济超前型、协调发展型和经济滞后型3类区域.

红三角经济圈; 人口; 经济; 空间耦合

人口与经济的空间集聚是区域发展的内在规律,均衡与非均衡贯穿于区域发展的全过程,它们相互交替,不断推动区域系统从低层次向高层次演化.一定数量的人口与劳动力是区域经济发展的基本条件,但是区域人口必须与经济发展相适应[1].人口流动是产生区域经济均衡过程的重要因素,区域经济非均衡是导致人口流动的重要驱动力[2].人口与经济的空间变化既是区域差异研究的一个重要组成部分,也是反映区域差异的2大主要指标[3].樊杰[2]、徐建华[4]等从国家层面,王磊[3]、秦振霞[5]、等从区域层面,分别探讨了人口与经济的空间分布关系.但研究方法大多集中在区域重心分析方法,区域重心虽可从总体上把握人口与经济的空间分布关系,但无法表达区域内部各单元之间的耦合关系;研究区域也大多以国家或省域行政区划为对象,以县域为单元对欠发达省际边缘山区的研究难得一见.

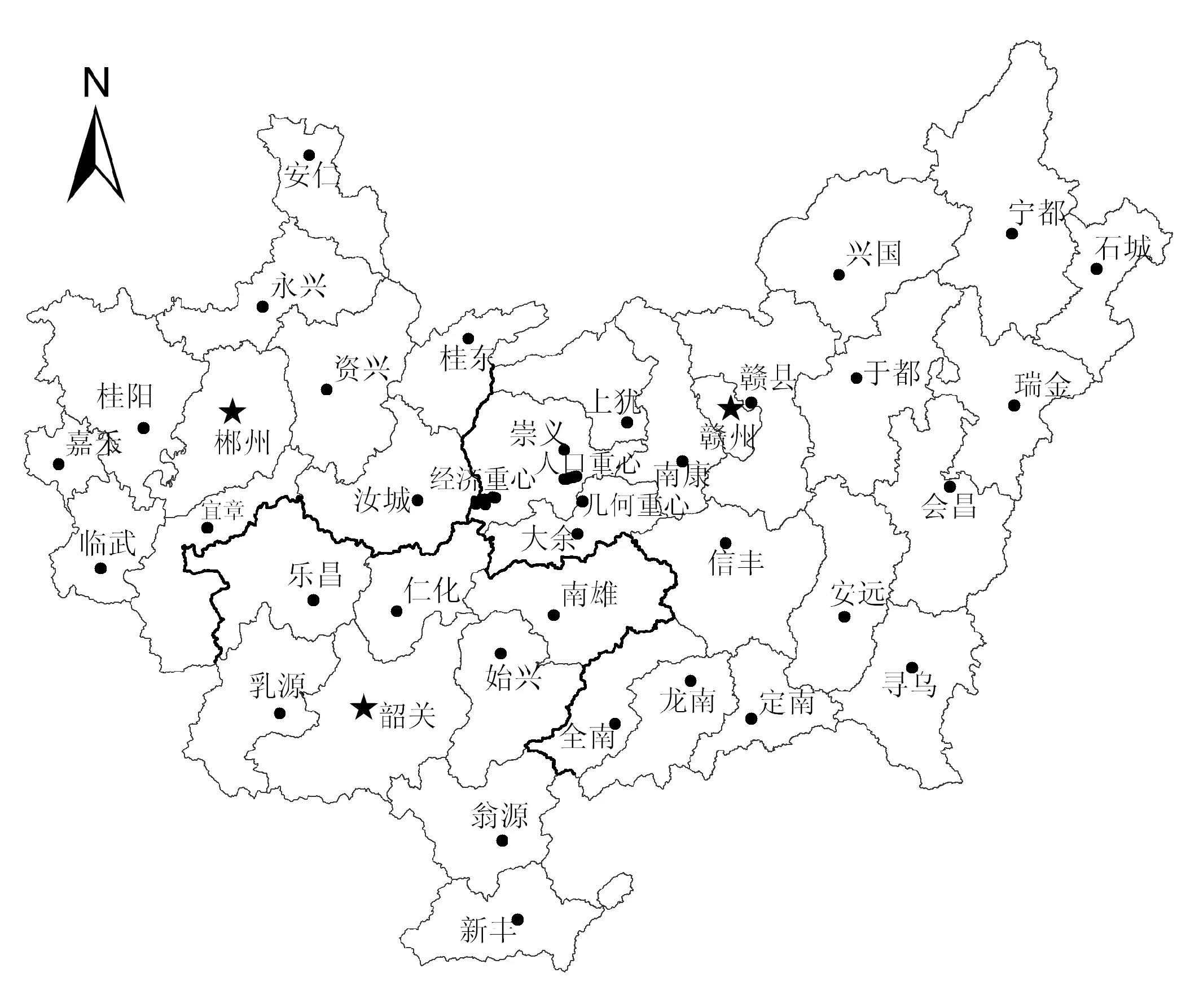

红三角经济圈由霍英东先生倡导建立,包括江西赣州市、湖南郴州市、广东韶关市,由于3市同是革命老区,同属红砂岩地貌,而且山水相连故而被称为″红三角″(图1).红三角经济圈位于东经112°13′~116°38′,北纬23°27′~27°09′,总面积7.72万km2,占粤湘赣3省总面积的13.87%,2008年总人口1 682.56万,占三省总人口的8.62%.红三角经济圈同处3省的丘陵山区,经济发展水平相对落后,存在诸多制约经济发展的因素,现有经济总量较小,人均水平较低,2008年GDP总量2 119.80亿元,仅占3省GDP总值的3.97%;人均GDP 12 599元,占3省人均GDP的46.09%.红三角经济圈内部经济发展水平差异显著,从县域尺度看,2008年人均GDP最高的韶关为31 154元,最低的桂东仅为5 381元.基于此,本文在ArcGIS支持下,结合区域重心分析方法,应用地理集中指数来分析人口与经济的分布特征,并根据耦合指数对区域类型进行划分,揭示红三角经济圈人口分布与区域经济的协调程度,为打造区域经济协调发展的红三角经济圈提供决策依据.

1 数据来源与研究方法

1.1数据来源

数据资料来自1999—2009年《广东省统计年鉴》、《江西省统计年鉴》、《湖南省统计年鉴》.图件数据来自于1∶500 000中国基础地理数据.研究单元包括红三角经济圈赣州、韶关、郴州3个地级市的市区及33个县(县级市),共36个研究单元,时间序列为1998—2008年.

图1 红三角经济圈地理位置示意图

1.2研究方法

1.2.1 区域重心 区域重心是衡量某种属性在区域总体分布状况的一个指标,其分布趋势可揭示属性在空间分布的不均衡程度[3].

(1)

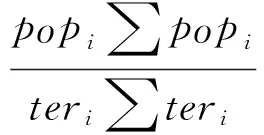

1.2.2 地理集中度 地理集中度是表明某项活动在地域上集中程度的指标,一般应用地理集中指数来表征[6],其在衡量某一区域要素的空间分布以及某一区域在高层次区域的地位和作用等方面具有重要意义.计算方法见式2和式3.

(2)

(3)

其中,Rpopi和RGDPi分别表示某年段i地区人口地理集中指数和经济地理集中指数;popi、GDPi、teri分别表示i地区人口、国内生产总值和国土面积;∑是计算某种属性在大区域的累计.

2 红三角经济圈人口与经济空间分布特征

2.1人口与经济空间重心分布关系

红三角经济圈区域几何重心为(114°22′30.885″E,25°31′34.06″N).结合红三角经济圈人口与经济数据,利用式1,得到红三角经济圈人口与经济重心轨迹(图1、表1).

表1 红三角经济圈人口与经济重心移动轨迹Table 1 The track changes of the gravity center of population and economic

2.1.1 人口重心演变 红三角经济圈人口重心位于几何重心的NNW方向,平均偏移约10 km.人口重心的演变呈现波动变化,2年偏离值最小为327 m,最大为1 508 m,约为4.6倍;人口重心偏移方向总体上向东偏北方向偏移,10年间共偏移4 696 m,其中向东4 559 m,向北1 126 m.

2.1.2 经济重心演变 红三角经济圈经济重心基本位于几何重心的正西方向,平均偏移约38 km.经济重心的演变波动变化比较明显,2年偏移量最小为1 754 m,最大为4 069 m,约为2.3倍;根据经济重心的偏移方向总体上可分为2个阶段,向西南偏移阶段(1998—2004年),共偏移约7 856 m,其中向西偏移7 402 m,向南偏移2 632 m;向东北偏移阶段(2004—2008年)共偏移约6 914 m,其中向东偏移6 339 m,向北偏移2 761 m.

2.1.3 人口与经济重心分布特征 人口与经济重心相对几何重心均有所偏移(表1).人口重心和几何重心的关系,说明人口集聚水平红三角北部的郴州和赣州要高于南方的韶关,而郴州又略高赣州.经济重心和几何重心的关系说明红三角经济圈经济发展水平西部要高于东部.从人口重心和经济重心的距离分析可知,红三角经济圈人口和经济耦合过程可分为分离阶段(1998—2004年)和收敛阶段(2004—2008年).

红三角经济圈交通区位总体上对称分布,即京广对京九、京珠对赣粤,但经济重心明显地向西偏移说明京广和京珠的交通效应比京九和赣粤要高.深入分析可知,城市规模过小是制约赣州经济发展的重要因素.1998年,赣州、郴州和韶关3市区人口比为1∶1.4∶2.0,GDP比为1∶1.3∶2.0;经过10年的发展,赣州市区人口增长很快,至2008年,人口达到63.5万,缩小了3市区的人口规模差距,赣州、郴州和韶关3市区人口比变为1∶1∶1.4,但经济规模并没有上去,3市区GDP之比为1∶1.3∶1.8.中心城市规模大小影响中心城市的集聚效应,因为长期人口、经济规模偏小,造成赣州市区的辐射带动能力不足,交通条件的改善只会加速区域内人才和资源的流失,制约区域经济的发展.

经济重心的移动幅度要大于人口重心,说明经济重心的移动更具有敏感性,其移动的距离和方向远远超过了人口移动的规模和速度.这是由于人口因素移动的限制因素是比较明显的.如计划生育政策在各个地区的一致性、现行的户籍管理制度、就业条件、环境的认知度等等是人口重心变化幅度相对缓慢的原因.这也造成了在红三角经济圈经济发展过程中,经济和人口集聚在时间上呈现先后关系,出现人口和经济的相互不协调的情况.

1998—2004年经济重心向西向南偏移,说明郴州和韶关的经济除总体上高于赣州外,其发展势头也比赣州要好.2003年10月,赣州市提出了实施″对接长珠闽,建设新赣州″发展战略,并得到了江西省委省政府的支持,开始了赣州跨越式发展阶段.2004年起,经济重心开始向东偏北偏移.经济重心偏移轨迹说明,赣州市的发展战略是有效的,它缩减了红三角经济圈东西部之间的差距.这也充分说明,交通条件和政策条件都是影响区域发展的重要因素.

2.2人口与经济空间分布耦合关系

区域重心可从总体上体现人口与经济的空间分布特征,但无法表达区域内部各单元之间的耦合关系.为了把握红三角经济圈各县(市)人口与经济的耦合特征,本文应用地理集中指数来进行分析.根据式2和式3,分别对红三角经济圈36个研究单元人口和GDP的地理集中指数进行测算,为了方便比较,对计算结果分别进行了归一化处理(表2),并分别以平均值的50%、100%、150%将各区域地理集中指数由低到高依次分成一至四级,并利用Arcgis制作空间分布图(图2).

2.2.1 经济地理集中度分布格局 红三角经济圈经济地理集中度总体上西高东低,高值区围绕郴州市连片分布.四级区域由赣州市区、郴州市区、韶关市区和嘉禾县组成.其中,赣州市区和郴州市区经济集中指数排在前2位,并且有继续聚集的趋势.根据经济地理集中指数,3个区域内部差异赣州市表现最为显著,1998年和2008年其极大值与极小值之比分别为28倍和32倍,郴州市次之,极值比分别为10倍和12倍,说明赣州市和郴州市仍处于经济极化阶段;韶关市极值比分别为7.2倍和6.5倍,差异表现最小并呈缩小趋势,说明经济最发达的是韶关市,其经济已经处于扩散阶段.1998年三级区域4个,全部位于郴州市;2008年三级区域为5个,郴州3个,赣州2个;说明赣州市虽然总体经济水平较低,但采取对接长珠闽战略,促使经济快速发展,形成赣州市区—南康市—大余县连片的高值区.低于均值的区域在红三角经济圈东部集中连片分布,1998年除赣州市区,2008年除赣州市区、南康和大余外,赣州市其余县(市)均处于均值水平以下.经济地理集中指数增加的县(市)为14个,减少的为22个.

表2 1998至2008年红三角经济圈人口和经济地理集中指数Table 2 The geography concentration index of population and economic of 1998 and 2008

图2 红三角经济圈人口与经济地理集中指数分级

2.2.2 人口地理集中度分布格局 红三角经济圈人口地理集中度总体上较为均衡,四级区域为赣州市区、南康市和嘉禾县,赣州市区数值最高,并仍然表现出聚集的趋势.1998年三级区域10个,2008年9个,韶关和赣州数量上没有变化,分别为1个和3个;郴州人口集中度最高,分别有6个和5个三级区域.人口分布总体上比较均衡,处于二级区域的县(市)最多,1998年和2008年分别为20个和21个.总体上,人口集中指数增加的县(市)为9个,减少的县(市)为27个,说明红三角经济圈人口向少部分县(市)集中的趋势比较明显.

2.2.3 人口与经济空间分布耦合特征 从宏观上看,人口地理集中度和经济地理集中度有一定的关联和偏差性.赣州市区两者都位于最高水平,并且经济地理集中度远高于人口地理集中度.从1998年和2008年偏差值来看,人口地理集中度最高值与最低值之比分别为11倍和14倍,经济地理集中度比值分别为32倍和42倍,说明人口地理集中度和经济地理集中度差异在扩大;总体上来讲,经济地理集中度差异大于人口地理集中度.

为了说明人口地理集中度与经济地理集中度的辩证关系,利用表2的数据,分别对1998年和2008年的数据进行回归分析,得到回归方程和相关性系数分别为∶1998年,RGDP=0.422 6Rpopi+1.603 5,R2=0.823 8;2008年,RGDP=0.497 2Rpopi+1.396 9,R2=0.867 3.相关系数均大于0.8,并且这种相关性在增强,说明红三角经济圈人口与经济空间分布明显相关.

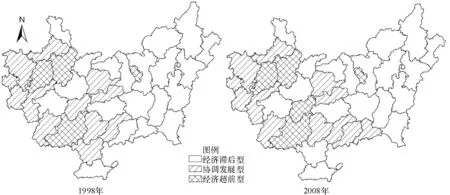

2.2.4 人口与经济空间耦合类型划分 为了深入分析人口与经济空间耦合特征,采用耦合指数来表征人口地理集中度和经济地理集中度的关系.计算公式为:耦合指数=经济地理集中指数/人口地理集中指数.利用表2的数据分别计算出1998年和2008年的耦合指数,并根据耦合指数≤0.75(0.75,1.25)和≥1.75将红三角经济圈36个研究单元划分为3种类型,即经济滞后型、协调发展型和经济超前型(图3).

图3 人口与经济空间耦合类型

经济超前型区域1998年按水平高低依次包括韶关市区、赣州市区、郴州市区和资兴市,2008年增加了仁化县,但排序发生了变化,分别为郴州市区、韶关市区、资兴市、赣州市区和仁化县,经济超前型区域大多集中在红三角经济圈西部.经济协调型区域1998年和2008年均为12个,1998年围绕郴州市区和韶关市区连片分布,赣州市区因为经济规模和实力偏小,其周边没有形成高值集聚区;2008年,郴州市仍然保持了高值集聚的态势,韶关虽然在数量上有所减少,但市区东北部的仁化县已发展为经济超前型区域,赣州市政府提出要打造龙南作为赣州市次级区域中心,因此,近年来龙南发展迅速,集聚效应明显,三南(龙南、全南、定南)成为经济协调型区域成连片分布格局.经济落后型区域在红三角经济圈东部连片,并且在整个研究期间变化不大,因为这个区域丘陵山地广布,山高崎岖,地势复杂(是赣江水系和珠江水系的分水岭),交通一直不便,赣州市内的京九铁路和赣粤高速也是从赣州市西部穿过,造成赣州市东部区域经济发展落后.

3 结论与建议

3.1结论

红三角经济圈人口重心位于几何重心的北北西方向,偏移约10 km,研究期间一直向东偏北方向偏移;经济重心位于几何重心的正西方向,偏移约38 km,表现出先向西偏南方向偏移,然后向东偏北方向偏移;经济重心的移动幅度要大于人口重心,人口重心与经济重心之间的距离呈现先增大后减小;人口重心与经济重心在空间分布上有所偏移,经济和人口集聚在时间上呈现先后关系,出现人口和经济相互不协调的情况.

红三角经济圈人口和经济地理集中度均呈现西高东低.郴州市和赣州市经济地理集中度增加,表现极化态势;韶关市经济地理集中度在减小,区域差异也在缩小,表现出扩散态势.人口地理集中度总体上较为均衡,但人口有向少部分县(市)集中的趋势.人口地理集中度和经济地理集中度虽有一定偏差,但总体上相关性显著并有增强,说明红三角经济圈人口与经济空间分布的耦合关系有明显的相关性.

耦合指数越大,区域的经济集聚越超前于人口集聚,区域的经济发展水平越高;区域间耦合指数最高值与最低值之比1998年为4.66,2008年为5.77,说明经济区各区域发展差异较大,并且差异在逐步加大;根据耦合指数,红三角经济圈可划分为经济超前型、协调发展型和经济滞后型3类区域.

3.2对策建议

3.2.1 强化中心 赣州市的人口和经济集中指数表明,如果区域没有强大的中心城市,无法吸收区域内富余的人才和资源,对外如果没有足够的吸引力,仅靠改善区域交通提升区域经济效果不会明显.因此,对红三角经济圈东部广大的赣州市县域来说,除积极培育中心城市赣州外,广大东部地区增长极的选择也刻不容缓.瑞金市作为赣州市的东大门,交通优势明显,是赣东南的主要交通枢纽,处在江西往以厦门为首的“海西”经济圈的咽喉要道上,也是“海西”经济圈入赣的第一站,区位条件优越,加上瑞金作为共和国的摇篮,其红色革命形象也为瑞金加分不少.因此,尽快将瑞金作为赣州市东部地区的增长极加以培育,将起到区位优势和政策优势的良好结合,带动红三角东部区域的经济发展.

3.2.2 轴线发展 红三角经济圈西部有京广铁路、武广高铁和京珠高速,中部有京九铁路和赣粤高速,交通条件比较优势,但赣州东部地区交通条件相对比较落后,制约了区域的协调发展.因此,红三角经济圈要加强东部的交通建设,尽快开工建设规划中的济(南)广(州)高速赣州段,打通厦(门)成(都)高速湘赣边界段,争取向(塘)汕(头)铁路的规划建设, 使红三角经济圈形成三纵一横的主发展轴线.交通轴线的形成,将使红三角经济圈成为珠三角北拓、海西经济圈西进的交通战略要地,助推区域经济的快速发展.

3.2.3 网络优化 人口与经济耦合分类结果表明,经济滞后型区域主要在经济圈东部和湘赣边界分布,长期交通条件不便以及山区自然环境的不足导致该区域经济发展一直比较落后.目前,赣州与韶关、韶关与郴州均已形成高速交通网络,但赣州和郴州之间交通却非常不便.1989年12月,新加坡第一副总理吴作栋提出了“增长三角”的区域经济合作形式,该形式在区域合作中也得到了广泛认同[9].因此,建议尽快规划建设赣州至郴州的交通通道,形成赣州—郴州—韶关金三角,使红三角经济圈成为名符其实的红三角,促进区域共同发展.

[1] 吴殿廷. 区域经济学[M].北京:科学出版社,2003:294-300.

[2] 樊杰,陶岸君,吕晨. 中国经济与人口重心的耦合态势及其对区域发展的影响[J]. 地理科学进展, 2010,29(1):87-95.

[3] 王磊,段学军,田方,等. 长江三角洲人口与经济的空间分布关系研究[J]. 经济地理,2009,29 (10):1619-1623.

[4] 徐建华, 岳文泽. 近20 年来中国人口重心与经济重心的演变及其对比分析[J]. 地理科学, 2001, 21(5): 385~389.

[5] 秦振霞,李含琳,苏朝阳. 河南省1987—2006年人口重心与经济重心的空间演变及对经分析[J]. 农业现代化研究,2009,30(1):16-19.

[6] 赵济.中国自然地理 [M]. 3版. 北京:高等教育出版社,1995:5.

[7] 李季敏,刘丽琴.“增长三角”的形成发展机制探讨[J].世界地理研究,2003(1):79-85.

Keywords: Red-Triangle Economic Zone; population; economics; spatial coupling

StudyontheRelationshipBetweenPopulationandEconomicSpatialDistributionintheRed-TriangleEconomicZone

ZHONG Yexi1*, LIU Yunwei2, LAI Geying1

(1. School of Geography and Environment, Jiangxi Normal University, Nanchang 330022, China; 2. Department of Agriculture, Xichang College, Xichang 615013, China)

The changes in the distribution of population and economics are very important in the regional studies. Based on the population and GDP data of Red-Triangle Economic Zone in 1998-2008 and the methods of regional center and geographic concentration index, the coupling characteristics of the population and the economy of Red-Triangle Economic Zone is analyzed. The economic zone has been divided into three types by coupling index. The following conclusions are obtaied: (1) the economic center is locateds in the west direction of the geometric center, and the population center is located in the SSW direction of the geometric center of Red-Triangle Economic Zone; (2) the degree of geographic concentration of population and economics in the west is higher than in the east; (3) the geographic concentration index is highly related between population and economics; (4) according to coupling index, the Red-Triangle Economic Zone can be divided into three types, the advance-economic type, the coordinate development type and the lag-economic type.

2011-03-22

国家自然科学基金项目(40971266)

*通讯作者,zhongyexi@126.com

1000-5463(2012)01-0118-06

F062.2

A

【责任编辑 成 文】