1950年察隅8.6级巨震序列的时空分布特征

2012-10-29李保昆刁桂苓尤惠川冯向东邹立晔

李保昆 刁桂苓 尤惠川 冯向东 邹立晔

1)中国地震台网中心,北京 100045

2)河北省地震局,石家庄 050021

3)中国地震局地球物理研究所,北京 100081

1950年8月15日西藏发生8.6级巨大地震。经重新测定这次巨震序列的震源参数,推断出西藏察隅M8.6主震的震源断层,结合余震分布、极震区分布、震源机制、地震条带和活动断层相互验证了震源断层的科学合理性。

1 使用ISS数据重新测定6级以上地震震源位置

根据《中国地震目录》选取1950年8月15日察隅M8.6主震及其之后1年内发生的M≥6.0强余震和主震发生前1个M6.0的前震共计16个地震,采用应用广泛的现代定位技术——改进的Geiger法和J-B表重新进行定位计算。对于所选的地震序列,所用震相数据全部取自ISS观测报告,所用全球台站约260个。

经重新定位计算后的序列可以划分为4个阶段(或4个区):主震前173天墨脱北部有1个6级前震(地震序号1);主震及其之后3天内持续在察隅发生主震(地震序号2)和7次余震(地震序号3~9);主震之后7~29天在南部的印缅发生3次余震(地震序号10~12);主震之后46~235天在西部的墨脱、错那发生3次余震(地震序号13、14、16),主震之后107天又有一余震(地震序号15)在察隅主震附近发生。

2 震源机制的测定

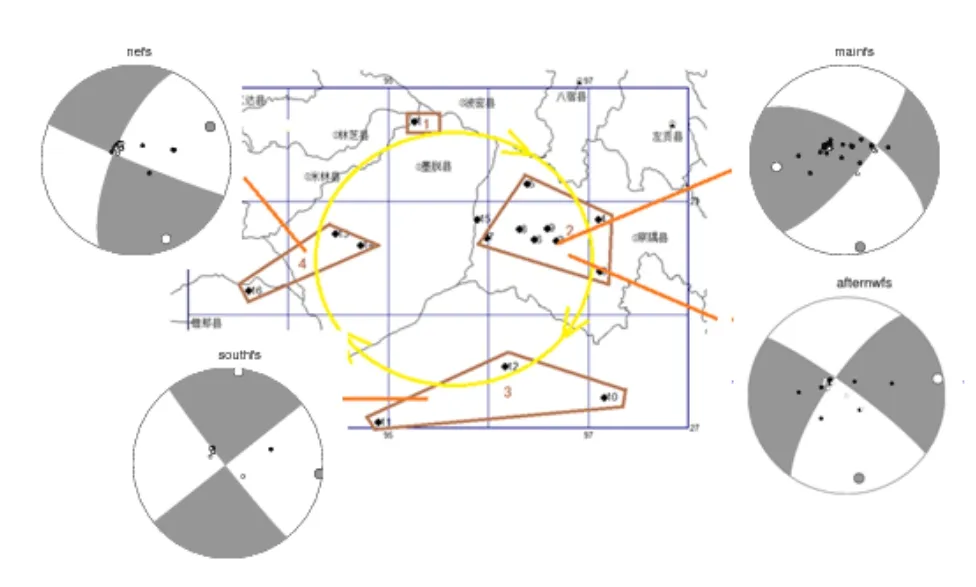

取ISS报告的P波初动资料,由重新定位的震源计算方位角、离源角,测定主震和余震的震源机制解,震中分布和主震的震源机制解、余震的综合断层面解(标注地震序号)如图1。

图1 震中分布和主震的震源机制解及余震的综合断层面解

3 已有的烈度结果

不同研究者的烈度分布结果,有相似性,但是也有差异,尤其在极震区,呈现北东向、近似南北向、由北东向北北西偏转等,这次M8.6地震具有有感范围广、破坏面积大、地形地质构造复杂、人口分布不均、交通落后等特点,烈度考察难以全面客观,我们相信现场考察的证据,需要去除主观因素。

4 结论

经重新定位后,1950年8月15日西藏M8.6主震和其后3天内的余震发生在察隅附近,呈北西条带分布。重新计算了西藏察隅主震的震源机制解和分区余震的震源机制综合解,根据余震的分布形态,确定主震的NWW向节面是发震断层面(倾角:64°,走向:303°,滑动角:164°)。所研究的察隅地震序列位于中、印、缅交界的喜马拉雅东构造结处,地震序列呈现的时空分布特征及断裂的错动特征和GPS监测的青藏高原东部及邻区的地块围绕喜马拉雅东构造结呈顺时针旋转的运动方式是相同的。