美国金融监管有效性的趋势分析及政策建议

2012-10-22解玉平

张 鹏,解玉平

(中央财经大学金融学院,北京100081)

美国是世界第一经济强国,国内金融机构众多,金融市场规模很大,相应地,美国也建立了非常完善的金融监管体制。美国的金融监管堪称是世界上最为复杂的监管体系,其监管机构众多,监管法律纷繁复杂。美国1999年通过的《美国金融服务现代化法案》,正式宣告美国实行混业经营,但美国的金融监管组织架构却没有太大的调整,美国进入了混业经营分业监管的时期。2007年美国次贷危机发生以后,美国最终于2009年通过了《多德弗兰克法案》,该法案除了出台一些限制金融业混业经营的条例之外,还设立了金融稳定监管委员会,增加了金融监管机构之间的协调和沟通,在一定程度上顺应了美国金融业混业经营的局面。本文通过总结既有理论提出一种衡量金融监管有效性的新的方法——金融监管指数分析方法,并基于这种方法对美国金融监管的有效性进行总体的衡量和判断,最后给出了政策建议。

1 研究背景

本文的研究有两个背景。研究背景之一来自于目前世界各国正在进行的金融监管改革。针对2007年发生的世界金融危机,世界各国都正在或即将进行金融监管体制改革。现有理论对金融监管体制的比较多采用定性的分析框架,其基本思路是通过不同监管体制之间的优缺点比较来做出评价。但定性比较很难做出有说服力的结论,且很难对金融监管改革的效果进行评价,而且定性分析缺乏前瞻性,使得各国金融监管往往滞后于金融业的发展,从而使金融监管改革呈现“危机导向型”的特征。本文想通过构建金融监管指数对金融监管体制进行定量的研究,进而为金融监管改革提供理论依据,并对各国的金融监管改革起到引导作用。另外还希望通过金融监管指数的构建动态监测各国的金融监管质量,并希望在金融监管水平大幅下降的时候提出预警,进而使得金融监管改革更具有前瞻性。研究背景之二来自于对美国金融监管改革进行评价的需要。2000—2007年,美国金融监管方面没有做出很大调整,进而引致了席卷全球的次贷危机。2009年美国通过了《多德弗兰克法案》,该法案是否起到了大家所期待的效果,目前还没有一个有效的定量评价方法。因此,对美国的金融监管有效性进行评价,进而为美国的金融监管改革提供依据和参考,也是非常迫切的需要。

2 金融监管有效性及其衡量问题的理论综述

所谓有效,按照《现代汉语词典》的解释,就是“能实现预期目的”,以此,我们可以将金融监管的有效定义为:“能实现预期的金融监管目的”。关于金融监管有效性及其衡量主要包括两个问题:第一是金融监管是否有效;第二是金融监管有效性如何衡量。

关于监管是否有效存在着两种截然相反的理论:监管有效说和监管失灵论。监管有效说以金融监管的公共利益理论为代表,监管失灵论以监管俘获说为代表。

金融监管的公共利益理论[1-2]建立在政府拥有充分信息、为社会整体福利服务以及具有完全信用三个假设基础上,认为金融业高负债经营的行业特点决定其脆弱性,且由于市场存在信息不对称、交易成本、不完全竞争和搭便车等行为,私人不可能去监管那些实力雄厚的金融机构,只有通过政府对金融机构的监管,才能够克服市场失灵所带来的负面影响,改善金融机构的治理水平,从而提高金融运行的效率,维护金融体系的稳定。金融监管公共利益理论的基本思想主要体现在以下两个方面:一方面积极鼓励政府参与银行的经营和管理,实现对金融的直接控制,另一方面通过增强政府金融监管的权力,发挥政府在金融监管中的作用,可以弥补市场失灵所带来的问题。

监管俘获说[3-5]认为监管与公共利益无关,监管机构不过是被监管者俘获的猎物或俘虏而已。这派理论的主要观点是:政府作为一个拥有自己独立利益的特殊市场主体,它并不能最大化社会的福利。一方面,政府的金融监管政策往往会被少数既得利益集团所左右,因为利益集团为了自己的利益必然积极采取各种手段影响政府的金融监管政策,这样,金融监管机构最后常常被俘获(capture),另一方面,政府对金融机构的过多管制行为进一步增加了市场中寻租的机会,破坏了市场的正常竞争秩序,这就不利于金融的长期发展。因此,要充分发挥竞争和开放机制在金融监管中的作用,防止既得利益集团对金融发展的抑制。

虽然在理论上存在着监管有效说和监管失灵论,但从实践上来看,目前各国对金融监管的必要性基本达成了共识,且各国基本都建立起了金融监管机构。根据统计世界共有192个国家建立了金融监管机构。[6]

既然金融监管是必要的,那么金融监管的效果如何呢?这就引出了另一个问题,金融监管有效性的问题。目前理论界较为常用的衡量金融监管有效性的模型主要有两个:金融监管成本—收益模型和成本有效性分析模型。

金融监管成本—收益模型[7]的主要思想是:金融监管都存在着一个有效边界的问题,如果金融监管位于有效边界上或附近的一个区域内,那么它就可以产生正的综合效应;如果金融监管超过了有效边界或区域,或者离边界很远,那么金融监管就很有可能会产生负的综合效应。长期以来人们一直在努力寻找能够有效分析金融监管效率,界定金融监管有效边界的量化方法。成本—收益分析法是目前理论界研究这一问题运用得最多的方法。金融监管的成本—收益分析其结果实际上就是一个金融监管的效率问题,即用最低成本实现监管收益的最大化。但它存在的较大的问题是:在现实中要计算监管的收益和由于没有实施监管而造成的损失是徒劳的,因为这种收益和损失是假想中的,只具有理论上的意义,而难以量化。同时,各国的金融还受到其他因素的影响,无法全部由监管的成本和收益来反映。成本收益分析只是在理论上论证了如何寻找优化本国的金融监管,在实际操作中缺乏执行性。

鉴于成本—收益模型的缺陷性,成本有效性分析模型[8]随即替代产生了。这种方法的基本想法就是在无法确定监管项目的具体收益大小时,可以用目标的完成程度取而代之,并计算出该收益与付出的成本之间的比例。如果能够同样有效地完成目标,成本较小的方案要优于成本较高的方案。因此,可以用有效程度与成本之比的最大化替代原有的成本—收益分析下收益与成本的最大化目标。在这种分析方法下,虽然金融监管的收益仍难以量化,但由于其运用目标完成的程度(即监管的有效程度)替代了金融监管的收益,因此较为巧妙地避免了金融监管收益难以确定的难点,从而在总体上能运用其判断金融监管是否有效。但它存在的问题是:一个国家金融监管目标往往是多重的,目标的完成程度的测度较为困难,目前还没有较为成熟的量化分析方法。

鉴于以上两种方法的固有缺陷,本文在发展成本有效性分析的基础上,提出金融监管有效性衡量的新方法:金融监管指数分析方法。

3 金融监管指数分析框架的构造及建立

从监管目标来看,世界三大监管组织都制定了各自领域的监管规则,具体如表1所示。

表1 世界三大监管组织及其监管目标

从表1可以看出,银行监管过程较为强调安全性和公平性,证券监管强调安全性、效率性和稳定性;保险监管强调安全性和公平性。之所以银行监管和保险监管不加入效率性指标,主要因为效率性和安全性存在矛盾,特别对于银行业来说,由于存在系统性风险的传染主要载体,所以各国一般较为避讳提金融效率问题。但由于发展经济是各国的首要目标,而一个有效率的金融体系是经济发展的必要因素,所以,总结起来,金融监管的目标总体应该包含三个:稳定性、效率性和公平性。[9]安全性是指金融监管要确保金融系统的安全,避免金融风险的集聚、扩散和蔓延,效率性是指金融监管要确保金融系统的效率,促进金融系统的发展,公平性是指金融监管过程中要强调对金融消费者的保护,确保公平对待金融消费者,它主要针对金融市场不完备性的三个方面,如表2所示。

表2 金融监管制度的目标选择

虽然金融监管主要有三个目标,但本文认为,公平性目标从属于安全性目标和效率性目标,因为公平性目标涵盖于安全性和效率性目标之内,假如一国金融业未实现公平性,则从长期来看,该国金融业的安全性和效率性都会受到损害。

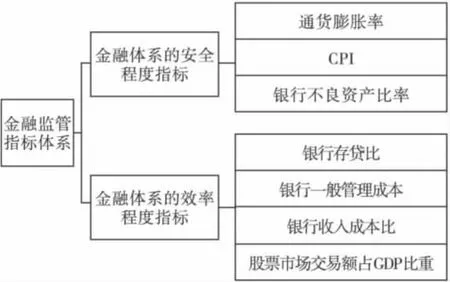

根据金融监管的这两个目标,我们构建了一套金融监管的指标体系,具体如图1所示。

图1 金融监管指标体系及其构建指标

一般来说,金融体系的安全性将直接影响宏观经济的稳定,所以本文在指标体系的设计中引入了代表宏观经济稳定的三个指标:通货膨胀率、CPI、银行不良资产比率来代表金融体系的安全与稳定性。而金融业效率主要包括银行的效率和股票市场的效率,所以,本文引入了四个金融效率指标:银行存贷比、银行一般管理成本、银行收入成本比和股票市场交易额占GDP比重来代表金融业效率。

由于安全性目标和效率性目标存在替代关系,且这两方面的因素受各个经济或金融指标的影响,而这些指标由于单位和性质的不同,无法直接进行横向比较,所以我们需要将这些不同性质的指标进行标准化处理,然后采用主成分分析法(Principal Component Analysis)挑选出对金融监管指数影响最大的几个主要因素,并确定这些因素在金融监管指数中所占的权重,计算出金融监管指数。最后通过比较金融监管指数的变化来进行金融监管有效性的衡量。

4 美国金融监管指数的建立及金融监管的有效性(2000—2009年)

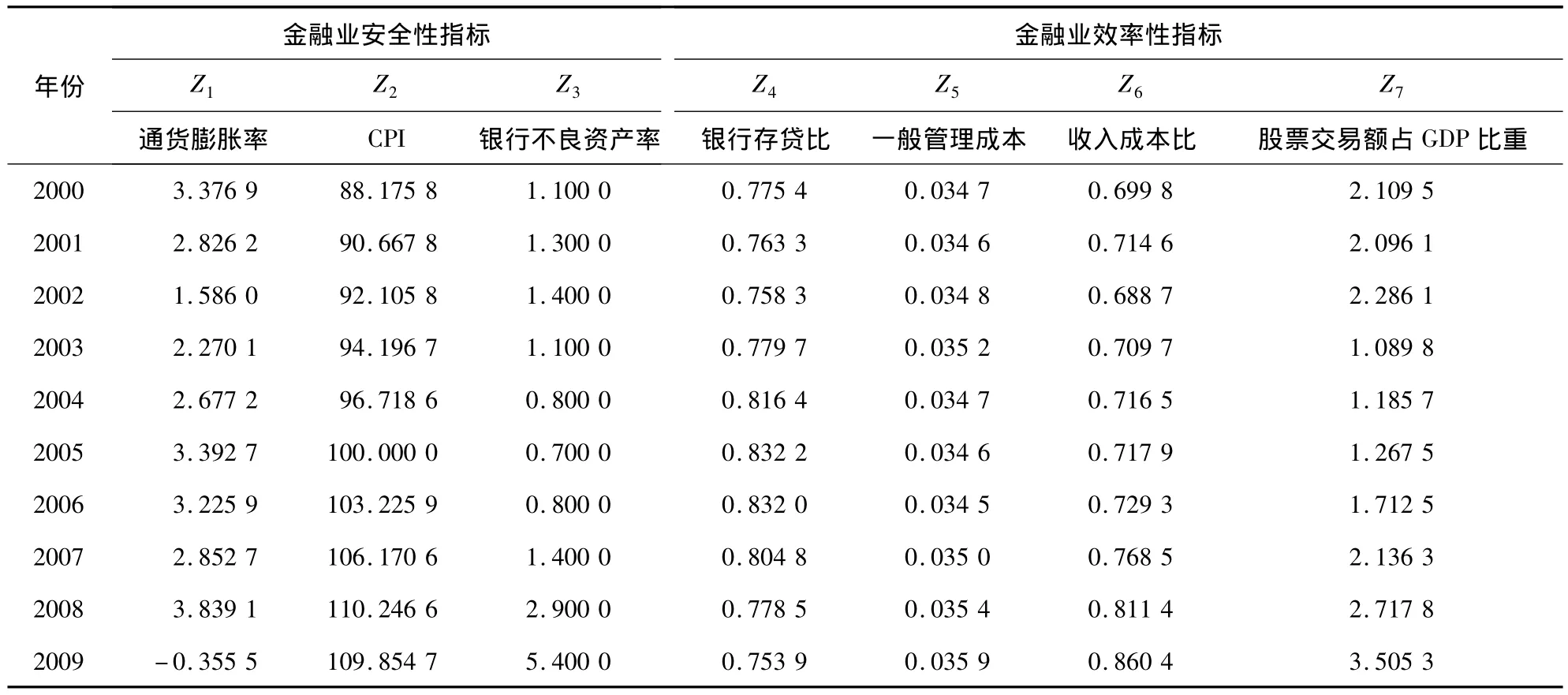

为了计算金融监管指数,必须对其所包含指标的基本数据进行收集和整理。我们选取了美国2000—2009年的金融业安全性和效率性指标相关数据,各数据计算方法及来源如表3、表4所示。

表3 美国金融监管指标数据(2000—2009年)

表4 数据计算方法和来源

由于主成分分析需要各指标之间同向,所以给通货膨胀率、CPI、银行不良资产率、银行一般管理成本、成本收入比加上负号,并将数据进行标准化,如表5所示。

运用SPSS软件进行主成分分析,得到方差解释程度表和成分矩阵,如表6、表7所示。

表5 金融监管指标标准化数据

表6 方差解释程度表

表7 成分矩阵

表8 各主成分得分及综合得分

根据前一部分对金融监管指数各影响因素的分析,运用主成分分析法确定各影响因素的权重。通过方差解释程度表(表6)我们可以看到,前2个因子对于总方差解释程度达到87.401%,根据累计方差大于75%的原则,故选取前2个因子代替所有7个因子进行估计。以前两个因子反映金融监管的总体情况,用Y1、Y2表示,每个主成分变量都是7个标准化变量的线性组合,其表达式为:

然后将标准化的原始数据矩阵与贡献程度向量相乘得到各主成分得分,最后将各主成分得分按照其方差贡献率加权平均得到综合得分(即金融监管指数)。

图2 美国的金融监管指数(2000—2009年)

5 研究结论及政策建议

如图2所示,2000—2009年,美国的金融监管指数总体呈现下降趋势,美国金融监管指数呈现区间震荡格局,2006年以后,美国金融监管指数呈现大幅下降趋势。2001—2002年,美国的金融监管指数较低,主要是受到2001年网络股泡沫破灭,加之后来的安然公司财务造假、世界通信公司财务欺诈、施乐公司财务虚报案件,极大地打击了美国投资者的信心,影响了美国的金融监管质量。2002年美国通过的《萨班斯—奥克斯利法》加强了对上市公司的监管,并强化了美国证监会的监管职能,使得美国的金融监管指数有所提高。2007年,由于受到次贷危机的影响,美国的金融监管指数不断下滑,说明美国的金融监管已经完全不能适应其金融业的发展要求,于是2009年美国通过了《多德弗兰克法案》,希望能够加强和改善美国的金融监管,但从目前的数据来看,还没有见到明显的效果。

综合本文得到的理论和实证研究结论,结合当前的形势和美国金融监管的现状,我们提出如下政策建议:

(1)美国应该密切关注其金融监管指数的变化,在金融监管指数出现拐点并呈现下降趋势时,应该立即采取措施,加强其金融监管力度,确保金融业的稳定,防范金融危机。2001—2002年,美国金融监管指数呈现下降趋势,美国立即出台了《萨班斯—奥克斯利法》加强了对上市公司的监管,致使美国的金融监管指数止跌回稳,并逐步呈现上升趋势。但2005年,美国金融监管指数出现拐点,并逐步呈现下降趋势的时候,美国政府并未引起足够的重视,且并未采取有效措施改善其金融监管,最终导致了2007年的美国次贷危机。虽然美国于2009年通过了《多德弗兰克法案》,希望加强并改善其金融监管,但为时已晚。

(2)金融监管要与金融业发展相适应,在金融业经营体制发生变化的时候,金融监管也要做出相应调整,否则将会制约金融业的长远发展。美国于1999年11月通过了《金融服务现代化法案》,正式确立了混业经营制度,但美国的金融监管并未做出相应调整,致使金融监管与金融业发展的不匹配,致使过去十年来,美国的金融监管指数总体呈现下降趋势,其金融监管质量不断下降,最终导致了次贷危机。

(3)在金融监管发展的过程中,要注重金融安全性和效率性的平衡,不能顾此失彼,而应该尽量做到协调、均衡。2000年以来,美国金融业实现了混业经营,而其金融监管主要强调效率优先的原则,而忽视了金融业的安全与稳定,这导致了美国金融企业的高杠杆性经营,并最终引起了次贷危机。

[1]Stigler G.The Theory of Economic Regulation[J].Bell Journal of Economics and Management Science,1971(2):3 -21.

[2]Becker G,Stigler G.Law Enforcement,Malfeasance and the Compensation of Enforcers[J].Journal of Legal Studies,1974(3):1 -18.

[3]Becker G.A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence[J].Quarterly Journal of Economics,1983(9):371-400.

[4]Tullock G.The Welfare Costs of Tariffs,Monopoly and the Theft[J].Western Economic Journal,1967(5):224 - 232.

[5]陆磊.信息结构、利益集团与公共政策:当前金融监管制度选择中的理论问题[J].经济研究,2000(12):3-10.

[6]Pringle R.How Countries Supervise Their Banks,Insurers and Securities Markets 2010[M].Central Banking Publications,2010:10-11.

[7]秦宛顺,靳云汇,刘明志.金融监管的收益成本分析[J].金融研究,1999(10):50 -56.

[8]刘宇飞.国际金融监管的新发展[M].北京:经济科学出版社,1999:88-90.

[9]蒂米奇·威塔斯.金融规管——变化中的游戏规则[M].上海:上海财经大学出版社,2000.