可再生能源技术在我国绿色建筑中的应用现状

2012-10-22叶凌程志军王清勤何涛王选

■ 叶凌 程志军 王清勤 何涛 王选

(1.中国建筑科学研究院;2.中国城市科学研究会绿色建筑研究中心)

一 引言

《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2006)对于绿色建筑(green building)的定义是:在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。“四节一环保”是其理论核心,基本覆盖了建筑涉及的各专业学科和领域,以避免绿色建筑性能出现短板效应。

利用可再生能源是绿色建筑实现节能的重要手段之一,《绿色建筑评价标准》中也通过设置相应条文(第4.2.9条、第4.2.11条和第5.2.18条),鼓励根据当地气候和自然资源条件充分利用可再生能源。其中,地源热泵、太阳能热水系统和光伏发电三项技术得到了较多应用。以这三项技术在我国绿色建筑评价标识项目中的应用为重点,本文进行了调查分析研究。

二 调查样本

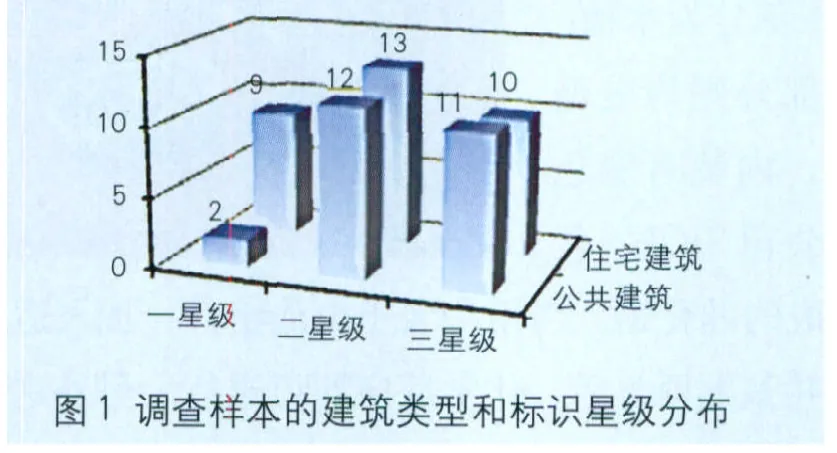

调查以中国城市科学研究会组织评价的57个绿色建筑评价标识项目(截至2010年底)为样本。其中,有住宅建筑项目32个,公共建筑项目25个;一星级项目11个,二星级项目25个,三星级项目21个。具体细分可见图1。

三 住宅建筑项目

应用可再生能源的项目有18个,占住宅建筑项目总数的56%。其中,地源热泵和太阳能热水技术的应用率分别为16%和50%,即3个项目同时应用了这两项技术。

1 地源热泵

5个采用地源热泵系统的住宅项目,2个为二星级,3个为三星级。除1个项目是商住两用高层(建筑高度近100m)以外,其余均以中高层为主。

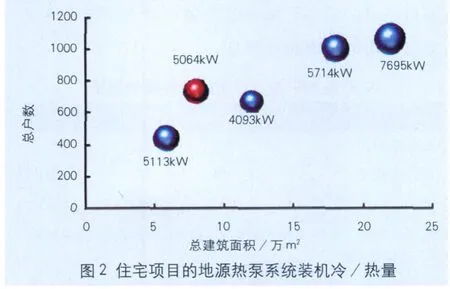

图2给出了各项目的总建筑面积、总户数和空调系统装机冷/热量(夏热冬冷地区的蓝色点为装机冷量,寒冷地区的红色点为装机热量)。其中,左下角点即为商住项目,装机冷量还包含了其公建部分。由此可得,夏热冬冷地区住宅项目单位建筑面积冷负荷指标均在30~35W/m2,寒冷地区住宅项目单位建筑面积热负荷指标约为63W/m2。

系统形式上,5个项目全为地埋管土壤源热泵,1个位于华北寒冷地区,属土壤源热泵适宜应用区;4个位于长江流域夏热冬冷地区,属较适宜区,均采用冷却塔辅助散热。末端方面,寒冷地区项目和1个夏热冬冷地区项目采用常规风机盘管,其余3个项目均采用毛细管天棚辐射方式,可通过提高空调冷水温度/降低空调热水温度进一步改善热泵机组工作性能。

2 太阳能热水系统

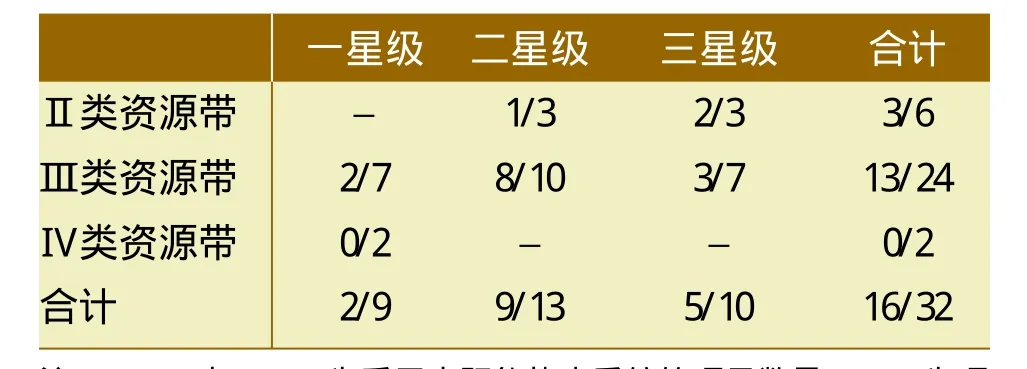

16个采用太阳能热水系统的住宅项目见表1。其中,华北地区和西北地区的3个项目位于太阳能资源较丰富带(Ⅱ类);长江中下游流域的13个项目位于太阳能资源一般带(Ⅲ类);位于西南地区(即太阳能资源贫乏的Ⅳ类资源带)的2个项目均未采用太阳能利用技术。总体而言,太阳能热水系统的因地制宜性应用基本合理,而且还可见于部分一星级项目(包括保障性住房),值得肯定。

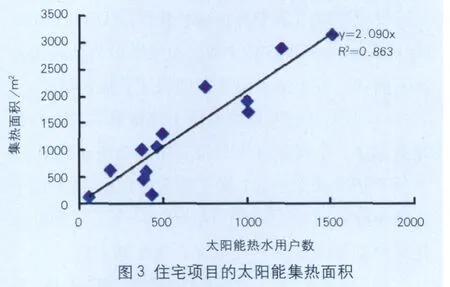

考虑到建筑遮挡、系统管路等原因,不少项目的太阳能热水系统并未服务于所有用户(尤其是建筑底层的用户)。系统形式上,大多数项目为集热器集中布置于屋面,辅助加热(电热或燃气)则有集中也有分户;也有少数项目为阳台壁挂的分户式系统。集热器类型方面,以真空管型居多,平板型较少。如图1所示,总集热面积和热水用户数有一定的线性相关性,平均每户对应约2.09m2集热面积。

表1 各太阳能资源带的住宅项目数量

3 太阳能光伏发电

虽然调查样本中未出现应用光伏发电技术的案例,但笔者了解到也有个案存在。在住宅屋面设置的光伏板,所发电量可供小区室外照明。

四 公共建筑项目

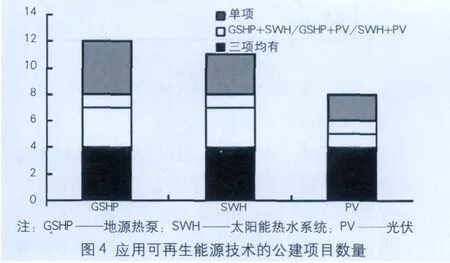

应用可再生能源的项目有19个,占公共建筑项目总数的76%。其中,地源热泵、太阳能热水系统和光伏技术的应用率分别为48%、44%和32%。也有多个项目同时应用了多项技术,详见图4。

1 地源热泵

11个采用地源热泵系统的公建项目,4个为二星级,7个为三星级。具体包括:

(1)采用地下水源热泵的1项,为三星级的科技展馆,位于地下水源热泵的适宜应用区。该项目同时结合了冰蓄冷,末端选用辐射毛细管、冷吊顶单元、吊顶式诱导器、干式风机盘管等(却并未选用与冰蓄冷相配合的低温送风系统)。

(2)采用海水源热泵区域供热供冷(District Heating & Cooling, DHC)的1项,为三星级的酒店式公寓+商场,位于海水源热泵的较适宜应用区。

(3)其余9个项目均采用土壤源热泵,以办公建筑居多,个别项目为科技展馆或会所。其中,3个位于华北寒冷地区,属于适宜应用区;5个位于夏热冬冷地区,属较适宜区;还有1个三星级办公建筑位于华南夏热冬暖地区,属不适宜区。

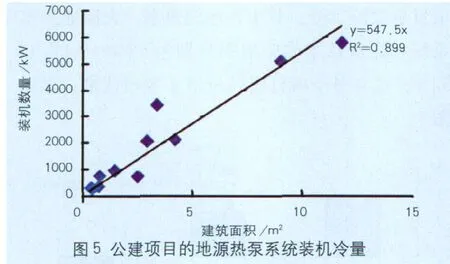

图5给出了这11个项目的装机冷量。可见,装机冷量与建筑面积也存在一定线性相关性,单位建筑面积冷指标约为55W/m2。相关度不高的原因包括,部分项目采用了热回收型溶液调湿机组承担新风负荷,降低了地源热泵系统装机冷量;一些项目仅为部分区域采用集中空调;还有一个项目是商住两用(即3.1节中的同一项目),住宅冷负荷指标降标较低。

2 太阳能热水系统

11个采用太阳能热水系统以及8个采用光伏系统的公建项目一并汇总于表2。其中,4个项目位于华北地区,属太阳能资源较丰富带(Ⅱ类),占该区项目总数的80%;9个项目位于长江中下游地区,2个项目位于华南地区,均属太阳能资源一般带(Ⅲ类)。可见,太阳能资源的因地制宜性利用也基本合理。而且,随着当地太阳能资源量的增加和项目星级的增加,绿色建筑项目中太阳能光热或光电应用的比率也在增加。

表2 各太阳能资源带的公建项目数量

然而,由于多数类型的公共建筑生活热水需求量有限,各项目的太阳能集热面积多在几十平方米;而酒店类项目虽然对生活热水有大量需求,却由于建筑高度、屋面功能等原因,给太阳能集热器的布置带来了很大难度。

3 光伏发电

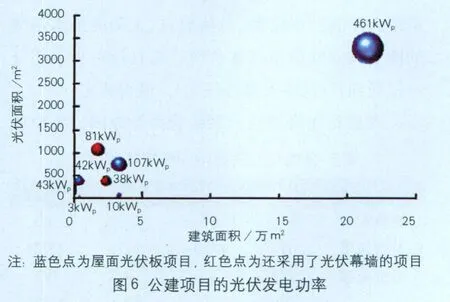

8个公建项目所采用的光伏系统,或全部或部分地为屋面支架安装的单晶硅组件,也有个别项目采用多晶硅光伏幕墙、遮阳棚式多晶硅组件等。系统方面,多为建筑内的低压侧并网运行,用于地下车库等场所的照明(还可通过LED照明进一步节省用电量)。图6给出了8个公建项目的光伏发电功率,所采用光伏组件的单位面积发电功率均在100~200Wp/m2。

五 分析与讨论

结合可再生能源技术应用和绿色建筑评价两方面工作,提出以下几方面问题进行分析与讨论。

1 因地制宜

通过前文对采用地源热泵项目的地区适宜性分析,以及采用光热/光电技术项目的太阳能资源带分析,可发现可再生能源地区分布与绿色建筑(乃至所有建筑)区域发展之间存在一定不对称性。因此,应首先通过建筑及其设备系统的优化设计和用能设备的高效运行降低用能需求,其次再考虑利用可再生能源来降低常规能源消耗,即基于“节流”的“开源”。

建筑如确定采用可再生能源,则应从建筑的规划选址阶段便将其纳入考虑。首先通过调查评估当地可利用的可再生能源(地下水、地热能、太阳能等),合理确定其利用方式;其次,充分利用场地环境、建筑布局、细部构造等方面的特点,精心设计可再生能源利用系统,务必确保其利用效率。这也是“因地制宜”原则在微观层次上的含义。

2 有机集成

所调查的25个公建项目中,有4项同时应用了地源热泵、太阳能热水系统和光伏三项技术,个别项目难免有“技术堆砌”和“产品冷拼”之嫌。不仅未能达到预期目的,甚至可能出现“1+1<2”的效果,而且由技术盲目应用所带来的大幅增量成本,很难在较短运行期或产品寿命期内得到回收。

因此,在前述的项目策划和建筑规划阶段即及早介入的基础上,还应重点考虑各项可再生能源应用技术之间、可再生能源利用系统与建筑整体和其他系统之间的有机集成性,从技术、经济、环保、社会等各方面衡量技术方案的综合效益。例如,对于前述既采用地源热泵空调供冷又采用太阳能供热水的项目,也可考虑热泵热回收方案,实现一机多用、一机常用;对于建筑中的光伏系统,也不宜过多采用眼下相对普遍和简单的附着形式(BAPV),应尽量考虑光伏建筑一体化(BIPV)。

3 适量合理

在现行的《绿色建筑评价标准》中,住宅项目如欲满足可再生能源项(第4.2.9条和第4.2.11条)要求,则可再生能源使用量须占到建筑总能耗的5%或10%。条文执行中,则主要是参照条文说明,以采用太阳能热水器或地源热泵系统的用户数量比来判定。这也可能是所调查项目中的一些太阳能热水系统并未服务于小区或建筑内所有用户的原因之一。因此,有必要研究可再生能源使用量及其相对比例的合理计算方法和指标限值。

而对于公建项目,如欲满足第5.2.18条要求,则必须做到可再生能源产生的热水量不低于建筑生活热水消耗量的10%,或可再生能源发电量不低于建筑用电量的2%。对于前者,普通的办公或商场建筑相比设有游泳池的会所和酒店更容易达到,不同类型建筑之间存在较大的难易差异;也有戏言,办公建筑只需设一淋浴龙头,并在屋面加设一家用太阳能热水器即可达标。对于后者,也应注意并网系统中光伏发电量过大对建筑低压电网的谐波污染。按能源形式分别计算比例,虽不失为计算可再生能源利用量的一种方法,但却无法用于多种能源形式共存的系统,所规定的比例值也仍存在一定的不合理性。

六 结语

在国家的大力支持和从业人员数十年的共同努力下,我国可再生能源利用技术正日趋成熟。目前,可再生能源的建筑应用正朝着集成化、规模化的方向发展。与此同时,我国的绿色建筑推广工作近些年也已取得了可喜的初步成果,对于包括可再生能源利用在内的各项相关技术的应用也渐趋成熟合理。期望通过本文对于绿色建筑项目中可再生能源技术应用现状的调查和分析,进一步推动我国可再生能源行业和绿色建筑事业的学科交叉、互促共进,成为建筑领域节能减排、实践可持续发展的重要途径。

[1] 徐伟.地源热泵技术手册[M].北京:中国建筑工业出版社, 2011.

[2] 郑瑞澄.民用建筑太阳能热水系统工程技术手册[M].北京:化学工业出版社,2011.