雷达隐身技术在水面舰艇上的应用

2012-10-20范晓轩耿国桐

范晓轩,耿国桐

(中国国防科技信息中心,北京 100142)

0 引言

20世纪60年代,国外开始探索发展隐身技术,研究控制目标特征信号的方法,其中雷达隐身技术占有重要地位。雷达隐身技术是通过减弱、抑制、吸收、偏转目标的雷达回波强度,降低目标的雷达散射截面,使其在一定范围内难以被敌方雷达识别和发现的技术。雷达隐身技术在飞机上广泛应用,美国的F-117隐身战斗机、B-2隐身轰炸机参加了数次战争,都取得较好的作战效果,验证了雷达隐身技术的有效性。雷达是海上对水面舰艇的主要探测手段,一些采用新技术、新体制的雷达具有极强的探测能力,给水面舰艇造成很大威胁。舰艇作为大型海战装备,如果不经过特殊的隐身设计,具有较大的雷达散射截面。例如,排水量在3 000 t以上的常规驱护舰,受到对海搜索雷达探测时,其雷达散射截面通常在10 000 m2以上。舰艇采用雷达隐身技术后可有效缩短敌方探测距离,减弱敌目标识别能力,增强有源干扰和无源干扰的效果,具有重要的战术意义。因此,世界上主要的军事大国都积极开展舰艇雷达隐身技术研究。

1 水面舰艇面临的雷达探测威胁

雷达作为海上的主要探测手段,在现代战争中应用广泛。随着作战需求的不断变化、雷达技术自身的进步、基础器件以及有关学科的发展,最新开发的先进雷达采用了一系列新技术、新体制。这些雷达使水面舰艇面临多种探测威胁,而反舰导弹的末制导雷达、舰载搜索雷达、固定翼预警机的预警雷达和直升机载海上监视雷达是其中主要的4类。

1)反舰导弹是对海作战的重要武器,可从舰艇、岸上和空中发射,对水面舰艇有极大的杀伤力。美国20世纪70年代研制的“鱼叉”亚音速反舰导弹,其末端制导采用宽带频率捷变主动雷达导引头。为了提高对大型水面舰艇的打击能力,美国开展了“远程反舰导弹”(LRASM)研究。该项目始于2009年由国防高级研究计划局和美国海军联合开发,初步设计的2种方案已经通过评估,并由洛克希德·马丁公司进行演示验证。目前,远程反舰导弹项目选择电子制造服务商国防航天公司开发的一种射频导引头天线,用于导弹的末端雷达制导[1]。远程反舰导弹将成为美军新的反舰利器。与美国不同,俄罗斯非常青睐发展超音速反舰导弹,“日炙”和“花岗岩”反舰导弹都能超音速巡航,飞行末段采用有源雷达制导技术。其第四代反舰导弹“红宝石”出口印度、印尼、越南等多个国家,具有很强的通用性。该型导弹在超音速巡航段采用惯性制导,飞行末段为有源雷达制导。

2)舰载雷达是海上信息战的重要信息来源,已经成为舰载武器系统的重要组成部分,其中舰载搜索雷达负责警戒、监视和跟踪水面目标。美国为DDG-1000驱逐舰等下一代水面主战平台开发了新型的多功能有源相控阵雷达AN/SPY-3。该雷达于2003年在瓦勒普斯岛进行了功能测试。2010年5月,美国海军又在瓦勒普斯岛成功完成利用双波段雷达跟踪目标的试验[2]。该雷达装有通用雷达组件控制器,结合了X波段的AN/SPY-3多功能雷达和S波段广域搜索雷达的优点,利用2个频率范围跟踪目标,将为DDG-1000驱逐舰提供先进的水面探测能力。为了增强舰载雷达的探测能力,澳大利亚海军为“安扎克”级护卫舰安装新的CEA-FAR雷达[3]。该雷达为多功能有源相控阵雷达,工作于S波段,由6面天线阵列组成,阵列边长1.2 m,每面含1024个收发单元,能通过不同配置满足不同的作战任务,如监视各种水面舰艇等。该雷达采用数字波束成形技术,由电子系统控制扫描、跟踪角度,集成了全数据融合管理系统和显示界面,抗干扰能力很强。

3)预警机是集远程探测、信息分发、指挥协调和联合作战的大型平台,机上安装了整套远程警戒雷达系统,能克服地球曲率对水面目标搜索距离的限制,是探测水面舰艇的重要手段。美国为了提高海军编队的空中指挥控制能力,在E-2C预警机的基础上改进开发了E-2D“先进鹰眼”预警机。E-2D采用了全新的任务系统,对雷达系统进行了大幅升级。新型AN/APY-9雷达的旋转雷达天线罩集成了1个18通道的先进探测系统(ADS-18)天线和1个36单元的敌我识别阵列,先进探测系统天线在垂直方向上采用全电扫描,水平方向上采用机械扫描,扫描角度分别为120°和360°。该雷达还率先采用了先进的数字式空时自适应处理(STAP)技术。STAP电路能将天线截获的数据快速数字化,还能从大量杂波中检测小目标及慢速运动目标,自动抑制来自多方向的有源干扰。2010年7月,美国海军首架“先进鹰眼”交付诺福克海军基地;2011年1月,该预警机在“杜鲁门”号航母上完成首次上舰[4],经过作战评估后,预计2015年形成初始作战能力。

4)预警直升机是安装了远距离搜索雷达和指挥控制系统的直升机。预警直升机既能提高舰队的情报搜集能力,又能在固定翼预警机无法使用的舰艇上起降,具有轻便灵活的特点,应用前景广泛。目前正在服役的预警直升机主要有英国“海王”和俄罗斯“卡-31”。最新的“海王”AEW MK7型直升机装备了“搜水 2000”雷达,该雷达工作于 X波段,在3 000 m高度时的探测距离超过200 km,可同时处理多个空中目标和水上目标。该直升机还装备了联合战术信息分发系统、电子支援侦察系统、敌我识别系统,具备很强的探测能力。俄罗斯“卡-31”预警直升机主要装备了E801 M“眼睛”监视雷达。该雷达工作于L波段,水平方位采用机械扫描,垂直方位采用电子扫描,能同时跟踪多个目标,对水面舰艇的探测距离达100~200 km。与舰载监视雷达相比,预警直升机大大增加了海军编队对水面舰艇的探测距离。

2 水面舰艇的雷达散射截面

雷达散射截面(Radar Cross Section)是度量目标在给定方向上返回散射能量的物理量。雷达波在传播过程中遇到金属障碍物就会发生散射,散射强度和方向同雷达波能量和障碍物的特性密切相关。障碍物对雷达波的散射主要有以下5种方式[5]:

1)镜面反射,在反射表面的法线方向产生较强的雷达回波。平面与波长的相对尺寸越大,每个波瓣的波束角就越小。

2)角形结构反射,由相互正交的平面构成的结构为角形结构,雷达波在这种结构中形成多次反射,会在较大的视角范围内产生后向散射。

3)空腔结构反射,雷达波在空腔结构中经过多次反射后,能在很大角度范围内产生较强的反向散射。

4)边缘和尖端绕射,当散射面的尺寸近于或小于波长时发生。波束能量可向入射波照射不到的阴暗区域散射。

5)表面行波反向散射,当入射波相对于反射体的掠角很小时,表面波可能在表面后端不连续的地方产生散射。

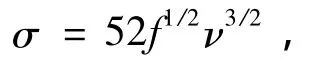

水面舰艇通常体积庞大、结构复杂,以上5种形式的散射都会发生。舰艇的甲板、船体及上层建筑中都有很多平面结构,容易发生镜面反射;舱室外壁与甲板、机库外壁与甲板会形成角形结构,外露通道和船体夹缝也会形成角形结构;舰艇上的进气口、排气口、舷窗和开口等空腔结构,都是很强的雷达波散射源;甲板上的武器设备、电子设备以及外露机械装置,会产生边缘和尖端绕射等。当舰艇没有采用隐身技术时,其雷达散射截面可用以下经验公式估算:

其中:f为雷达的工作频率,MHz;ν为舰艇的排水量,kt。假设某种监视雷达的工作频率为5 GHz,美国“伯克”级驱逐舰的满载排水量约为9 000 t,其雷达散射截面约为10万m2;俄罗斯“现代”级驱逐舰的满载排水量约为8 000 t,其雷达散射截面约为8.3万 m2;1艘满载排水量为500 t的常规小艇,其雷达散射截面也高达1 300 m2。经过隐身设计的舰艇可大大降低自身的雷达散射截面,如瑞典“维斯比”护卫舰的满载排水量为620 t,但是其雷达散射截面只有几十平方米。由于常规设计的舰艇自身存在大量雷达波强散射源,有必要对这些散射源进行隐身处理,降低舰艇的雷达散射截面。

3 舰艇雷达隐身的战术意义

在海湾战争、伊拉克战争等几场局部高技术战争中,隐身飞机取得了非常好的作战效果,面对一体化防空系统,隐身技术具有极高的应用价值。对水面舰艇来讲,雷达隐身技术同样具有重要的战术意义。

2)降低敌方目标识别能力。雷达不仅是探测海面目标的主要手段,也是进行海上目标识别的重要工具。目前,雷达目标识别主要是人员根据经验判断,海军作战人员根据雷达探测距离和回波强度建立起判别一般舰艇的经验规则,结合目标运动情况等可大致判明目标的类型。由于隐身舰艇的雷达散射截面较小,以前建立的经验和判断规则不再适用,将会导致目标识别错误。在实际作战中,敌方可能把经过隐身设计的大型舰艇误判为中小型目标,依据这种判断做出的错误战术决策,将会造成严重的后果。

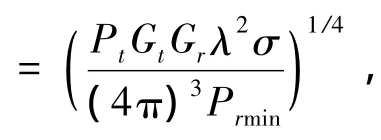

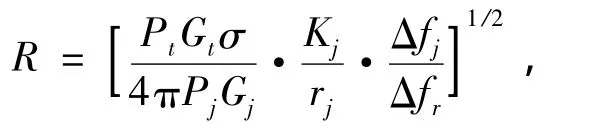

3)增强有源干扰和无源干扰的效果。现代海战中,反舰导弹已经成为攻击舰艇的有利武器,舰艇要提高生存能力,必须提高防御和抗击反舰导弹的能力。通常,舰艇可以通过电子有源干扰和质心无源干扰,干扰反舰导弹的雷达末制导系统。雷达在受到有源干扰时,其最大作用距离可通过下式表示:

即雷达最大作用距离与雷达散射截面的平方根成正比。如果舰艇的雷达散射截面降为原来的10%,在其他因素不变的情况下,电子干扰设备的功率只需为原来的10%即可获得相同的干扰效果。在利用箔条云团进行无源干扰时,诱饵的雷达散射截面要大于舰艇的雷达散射截面,一般二者比例(压制系数)超过1.5才能获得较好的干扰效果。舰艇采用隐身设计后,利用同样的箔条云可以提高压制系数,取得更好的干扰效果。

4 水面舰艇采用雷达隐身技术的主要途径

目前,雷达隐身主要通过2种技术途径实现。一是对隐身目标进行精确的外形设计,减弱雷达波的散射强度或者将雷达波偏转到雷达接收器以外的方向;二是采用雷达隐身材料,吸收雷达波能量,减弱回波强度。水面舰艇外形设计通常遵循以下原则:船体外侧壁采用外倾或者先外倾后内倾形状,将水平方向的雷达波向海面或空中反射;上层建筑采用立面内倾形状,平面与平面之间的连接处采用平滑过渡;烟囱、桅杆等尽量采用一体化设计,并用多面体外壳进行封装;尽量减少甲板上的外露部件,使其保持平整、光滑,武器发射装置、舾装设备等也用倾斜护墙遮挡。除了外形隐身设计,水面舰艇在一些重点部位采用雷达吸波材料也能提高隐身性能。例如平面相交处的折线、外露门窗等结构,使用较少的吸波材料就能显著降低雷达波散射强度。

集成上层建筑设计技术是水面舰艇隐身设计的一项主要技术。该技术利用系统工程方法,综合运用复合天线技术、联合孔径技术、频率选择表面技术、结构设计技术等,使隐身设计、电磁兼容设计与舰艇上层建筑设计有机地统一起来[6]。美国海军为了提高DDG-1000驱逐舰的隐身能力,突破全封闭隐身桅杆设计的技术障碍,先后开展了封闭式桅杆/传感器系统(AEM/S)、多功能电磁辐射系统(MERS)、多功能射频系统(AMRFS)、隐身多功能烟囱(LMS)等多个研究项目。封闭式桅杆/传感器系统项目研究在桅杆中集成传感器技术、隐身设计、先进材料与制造技术等。这种桅杆的表面采用了先进的复合频率选择技术,允许本舰上的雷达和通信信号穿透,同时阻止可能产生干扰的噪声信号或其他频段的信号进入桅杆。多功能电磁辐射系统将敌我识别、作战测向、甚高频视距通信和联合战术信息分配系统等舰载功能天线综合成1根隐身的天线系统,重量与原来系统相比降低一半以上,便于安装到桅杆上。多功能射频系统项目是将雷达、电子战和通信功能集成到1套天线中。该系统具有高信号密度和多参数等特点,敌方难以从复杂波束中分辨出雷达的发射信号。隐身烟囱开发了1种采用复合材料并能集成嵌入式多功能卫星天线的排气烟囱。为了应对10年后的海上威胁,德国海军研究开发了FDZ-2020“未来型护卫舰”。该舰上层建筑顶端安装了多探测器集成桅杆(IMSEM)系统,是1种集成式联合孔径天线的封闭式桅杆,其中的雷达天线包括X波段及S波段有源相控阵天线阵列,雷达、电子战、通信系统的天线均以不同方式的孔径进行集成,提高了隐身性能。

雷达吸波材料是有效降低目标雷达散射截面的重要技术途径。舰艇上使用的雷达隐身材料可分为涂覆型材料和结构型材料2类。涂覆型隐身材料技术相对比较成熟,如铁氧体吸波涂层、金属微粉吸波材料等都已经在舰艇中应用。结构型隐身材料主要应用在集成上层建筑和综合桅杆上,使用较多的是夹芯结构。近年来,国外大力推进隐身材料方面的基础研究,开发了一些新型隐身材料,其中“左手材料”隐身技术取得重大进展。电磁波在“左手”材料中传播时,会出现负折射率效应、逆多普勒效应、完美透镜等奇特物理现象。2006年,杜克大学 和伦敦帝国学院的联合研究小组提出,电磁波遇到“左手材料”后会绕道向前传播从而实现隐身,并通过试验在微波波段对新原理进行了验证。2007年4月,普度大学根据以上隐身原理提出1种名为“隐身斗篷”的设计方案;2007年12月,马里兰大学的1个研究小组在实验室研制出“隐身斗篷”,采用合成材料,把具有2种不同折射率的介质有机结合在一起,在二维空间实现了隐身;2008年8月,利用“隐身斗篷”在纳米尺度上实现了三维物体的隐身。此外,传导化合物公司于2010年研制出1种彩色聚合体材料,既能进行有效的电磁加固和辐射屏蔽,也能利用其广泛的色谱制成隐身涂层。研究人员已经在多种应用该聚合体的系统表面进行了大量隐身测试。这些新型材料可能用于舰艇的隐身设计,增强水面舰艇的雷达隐身性能。

5 结语

水面舰艇作为大型海战装备,是实现国家安全战略的重要力量。舰艇一般结构复杂,体积庞大,存在大量雷达波散射源,没有采用隐身技术的舰艇具有很大的雷达散射截面。随着雷达探测性能不断提升,舰艇采用隐身技术具有重要的战术意义。我国应该重视开展雷达隐身技术在水面舰艇上的应用研究,争取早日研制出隐身性能良好的水面舰艇。

[1]USA EMS.Lockheed Martin to develop seeker antenna for LARSM[EB/OL].http://navaltoday.com,2011 -6.

[2]U.S.NAVY'S dual band radar achieves X-and S-Band milestone[EB/OL].http://www.armybase.us,2010 -5.

[3]AUSTRALIA and USA collaborating on new small-ship radars[EB/OL].http://www.defenseindustrydaily.com,2011-6.

[4]E -2D advanced Hawkeye completes first carrier landing aboard USS Truman [EB/OL]. http://www.militaryaerospace.com,2011 -2.

[5]朱英富,张国良,等.舰船隐身技术[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2003.73-94.

[6]黄继进.水面舰艇集成天线隐身设计技术[J].舰船科学技术,2008,30(11):143 -146.