海宁市圩区现状分析与治理方案探讨

2012-10-16王伟锋马一青

王伟锋,马一青

(海宁市水利勘测设计所,浙江 海宁 314400)

1 基本概况

海宁市地处长江三角洲杭嘉湖冲积平原,地势南高北低,自西南向东北倾斜,境内外河网纵横交错,水网密布,构成了“六横九纵”河道网络骨架。海宁市涉及钱塘江、上塘河、运河3大水系,市内河网水系既受运河水系制约,也受钱塘江、上塘河水系的影响。截止2009年底,海宁市共建成圩区67个,圩区面积1.49万hm2(22.41万亩),圩堤268.9 km,水闸泵站435座,装机容量7 363 kW。

2 圩区现状及存在的问题

2.1 圩区工程标准低,设备老化,排涝模数偏小

海宁市圩区整治虽较早,但限于当时财力和历史条件,已建的大部分圩堤堤身单薄,迎水面绝大部分是土坡,缺少防护措施,同时由于船行波冲刷和自然风化等作用,圩堤坍塌毁损较为严重。很多排涝泵站建设年代较早,排涝模数偏小,平均仅有0.80~1.09(m3/s)/km2,且运行多年后设备老化、故障多、效率低,加上运行管理费用不足,工程维修养护不到位,排涝能力大大降低。

2.2 地面沉降严重,降低了防洪排涝工程效能

杭嘉湖地区地面沉降仍在继续,嘉北漏斗中心最大累积沉降达到了1.2 m。地面沉降使地面标高和圩堤、闸门标高降低,泵站排涝能力下降,在相同洪水位下,淹没的范围增大,淹没时间延长。部分按20 a一遇标准建造的圩堤,现已下降到10 a一遇的防洪标准。由于沉降水闸和泵站等设施的功能正在逐渐削弱甚至消失,例如勤民、泾长等圩区田面高程平均在2.56 m(1985国家高程基准)左右已接近危急水位2.36 m,严重影响了农业生产、威胁群众生命财产安全。

2.3 外部边界水情和条件恶化,洪水出路不畅

治太骨干工程实施以来,杭嘉湖地区整体防洪能力有了较大提高。但最近几年太湖水位逐年抬高,周边水情恶化,涝水北排受阻,同时受下游水位顶托水量东泄排水不畅。海宁市及上游的洪水主要排入钱塘江,近年来,钱塘江涨沙淤积严重,洪水外排出口受阻,而上游洪水仍源源不断地下泄,海宁市已成为了上游洪水的蓄洪区,更加重了洪涝灾害。

2.4 经济社会发展对圩区提出更高标准和要求

随着海宁市经济社会迅速发展,“三市”建设进程不断加快,“两区”、“两新”工程建设的不断推进,形成了圩区内城镇化水平提高、农业产业结构调整及工矿企业不断增多的新情况,对圩区防洪排涝提出了更高标准和要求。

3 圩区综合整治方案

3.1 整治标准和目标

根据 《杭嘉湖地区防洪规划》和《杭嘉湖圩区整治规划》要求,海宁市范围圩区防洪标准为20 a一遇24 h暴雨不成涝,排涝标准采用10 a一遇24 h暴雨不成涝。并根据海宁市各圩区的保护范围、对象重要性等因素制定适合该圩区的防洪排涝标准。通过圩区整治将进一步提高圩区防洪排涝标准、提高灌溉供水能力、改善河网水环境等作用;减少洪涝灾害和经济损失,保障人民生命财产安全、粮食生产安全与促进全市经济社会的可持续发展。

3.2 圩区治理方案

总结以往圩区治理经验,滨海河网平原圩区提高防洪排涝能力应进行圩区综合治理,主要包括河道整治工程和圩区整治工程,并在治理过程中可结合水土保持工程、圩区田间渠系工程、“两区”工程等进行综合治理。

3.2.1 河道整治工程

河道整治是圩区治理的基础。平原水网地区,由于河道的密集性和多功能性,需对河道功能进行规划定位,对骨干河道和主要功能河道进行布局研究。明确河道功能布局,在圩区整治时,有的放矢的进行整治。

(1)骨干河道整治工程。骨干河道整治工程的实施能增强河道排水能力,降低河网水位。为避免大规模圩区治理带来骨干河道水位抬高的负面影响,原则上应优先实施骨干河道整治工程。对骨干河道的整治,应结合 《海宁市水域保护规划》和各区域水系专项规划,考虑各河道对圩区的影响,有计划、有目的地实施。

(2)圩区河道整治工程。通过圩区整治改善河道水系面貌,增加河网水面积,改善河道水质,恢复强化和扩展河道功能,强化圩区水土保持功能,减少水土流失,提升河道的引水、排涝、调洪能力。所以圩区河道的格局需全面、统一、系统地规划,做到整体治理最优。圩区治理和河道整治需要进行同时规划,统一规划,同步实施才有利于圩区功能的正常发挥。整治时可引入生命周期、资源平衡与综合利用等理念。通过河道清淤与水土保持同步实施稳定河道形态,延长河道生命周期;通过淤泥还田抬高圩区内田面标高,增加土壤肥力,减少化肥使用量,提高农作物的产量和质量,充分发挥淤泥资源的优势。

3.2.2 圩区整治工程

3.2.2.1 圩区治理原则

针对海宁市现有圩区的分布和设置情况可以按 “嵌套设防、分级控制”的原则进行整治。“嵌套设防、分级控制”的控制运用方式,是指当内河水位达到或超过控制水位,而外河水位高于内河水位时,关闭外围控制线上所有水闸,开启固定排涝泵站排水,降低圩区内水位;对由多个独立小圩并成的大圩,实施分级排水,先实施独立小圩调度,当外河水位达到一定高水位时,关闭大联圩外围闸门,在合理调度独立小圩排水的同时,启动联圩外围排涝泵站,降低圩区内水位,并保持一定的内、外河水位落差,确保圩区安全。

3.2.2.2 圩区防洪标准

根据《杭嘉湖圩区整治规划》,海宁市建制镇和农村圩区为20 a一遇防洪标准,通过对圩区内水文资料的分析,计算出相应设计标准的水位,根据设计水位、地质和相关规范进行圩堤的“三度”(高度、宽度、坡度)设计。

3.2.2.3 圩区排涝标准

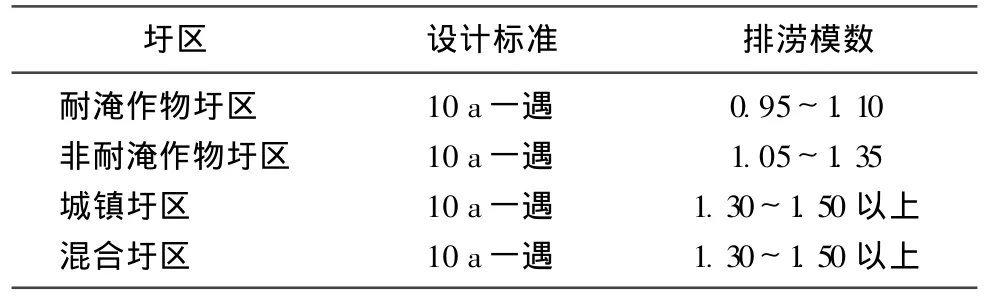

根据《杭嘉湖地区防洪规划》,海宁市范围圩区排涝标准采用10 a一遇24 h暴雨不成涝。圩区的排涝标准主要体现在排涝模数,而圩区的排涝模数与排涝标准、圩区内的种植结构、圩区内的地类组成、圩内水面率、圩区的平整度、圩区性质(如农村圩区和城镇圩区)和设计雨型等众多因素有关。海宁市圩区主要分3种:一是农业圩区,农业圩区又分耐淹作物圩区和非耐淹作物圩区;二是城镇圩区;三是混合圩区,圩区内既有农田,又有城镇。通过对圩区暴雨水文资料分析,结合圩区特点采用平均排除法[1-2]计算出适应自身的排涝模数,从而确定排涝泵站规模。根据计算分析和总结以往经验,海宁市各类圩区的合理排涝模数选取范围见表1。

表1 圩区排涝模数推荐范围表 (m3/s)/km2

3.2.2.4 与其它工程的有机结合

传统圩区整治工程主要包括新建防洪圩堤、防洪圩堤加高加固、区内河道整治及其配套建筑物等工程。但在近几年圩区整治过程中通过与其它工程的有机结合,可以发挥工程的最大效益,例如:①与生态河道建设相结合,减少了水土流失,延长了河道清淤周期、改善了河道水环境等;②与标准农田建设、“两区”工程等相结合,优化了田块布置,提高了田地的灌排水能力,从而提高粮食产出贡献率和农业产出效益;③与村庄整治相结合,不仅改善了村庄环境和耕作环境,且在村庄整治过程中污水收集进管网,改善了圩区水环境;总结这几年圩区的治理经验,圩区治理规划应与各水利规划、农林整治规划、环境卫生整治规划等专业规划、特别是与《海宁水环境综合治理实施意见》有机结合,有序、综合地进行整治。

3.3 工程实例

周王庙镇陆联圩区面积2.664 km2,由于地面沉降、河道淤积、设备老化等原因,该圩区在 1999年 “6·30” 洪水中全村受灾损失严重,10.8 hm2(162亩)水稻、18.53 hm2(278亩)小桑苗受淹,18户房屋进水,直接经济损失20万元左右,间接损失难以估计。经2010年治理后达到防洪20 a一遇、排涝10 a一遇标准,建成1个排涝模数为1.84(m3/s)/km2、排涝流量为4.92 m3/s的标准化圩区。同时在圩区治理时:①结合生态河道建设和加强水土保持,改善了河道环境、延长了生命周期,在河道整治时利用淤泥还田不仅提高了田面标高、提高田地自身防洪能力,还提高了土壤肥力,减少化肥使用量,提高农作物的产量和质量;②结合了标准农田建设和灌区建设工程,优化田块布置,提高田地的灌排水能力;③与农业、养殖业规划调整相衔接,既推进养殖结构调整、生态农业发展,又加强污染的源头控制、采取截污纳管,减少污水入河,改善水质;④与创建小康示范村、卫生村等结合,改善村容村貌和圩区内居民的生产、生活环境,提升圩区品质。通过1年多的综合治理,在2011年旱涝急转和 “梅花”台风等恶劣工况的考验下,圩区内无一亩农田受旱、受淹,无一户居民、企业进水,圩区内水环境、耕作环境、村庄环境得以改善,综合效益非常明显。由于圩区进行综合治理,施工工期集中,对农作物和居民的影响时间较短,且效益明显,该治理模式得到镇、村、农户的一致认可。

4 结 语

通过对海宁圩区现状、设计标准和整治方案的分析提出了圩区整治应统一规划、分期实施的原则,具体实施时以传统治理为主,根据自身特点与相关工程有机结合为辅走综合治理之路,在圩区达到相应设计标准的同时,使圩区的水环境、生产、生活环境等都得以改善,综合效益明显。相信在新理念、新模式指导下的圩区建设,定会不断取得新的成果。

[1]蒋金珠.工程水文学[M].北京:水利水电出版社,1991.

[2]周健康.太湖流域小圩区设计排涝模数计算 [J].中国给水排水,2004(12):64-66.