多发弹丸同时起爆下破片空间分布实验研究

2012-10-11张玉令罗兴柏

张玉令,罗兴柏,徐 龙

(1.军械工程学院弹药工程系,河北 石家庄,050003; 2.78465部队, 四川 广元, 628000)

弹丸爆炸后,破片以一定的方向飞散出去,其在空间的分布情况是影响破片杀伤作用场的重要因素。当多发弹丸堆集在一起同时引爆时,弹体之间距离变小,有可能阻碍壳体膨胀到最大速度半径[1]。此外,破片飞散时彼此有可能发生碰撞,不仅使破片飞散速度降低、改变破片飞行方向,还有可能造成破片的再次破碎,形成新的破片,这些都会影响最终破片的质量、速度、空间分布。因此,为了更好地研究破片的飞散范围,准确计算弹丸的杀伤危害能力,需要对多发弹丸集中同时起爆时破片的空间分布进行研究。本文基于实验分别对单发弹丸起爆和多发弹丸同时起爆下破片的空间分布进行研究,探讨多发弹丸起爆时的破片空间分布规律。

1 实验

1.1 实验弹体

本实验所用模拟弹丸是自制装置,装填炸药后的自制装置见图1。弹丸装药为采用注装方式装入的猛炸药,弹丸壳体材料为金属。经过对未装药的10枚壳体和装填炸药的10发弹体进行抽样计算,获得了弹丸壳体和装药质量,以及装药密度。采用起爆药柱和电雷管起爆的方式对模拟弹丸进行起爆。

图1 自制装置Fig.1 Self-designed devices

1.2 靶场布置

采用长方形靶对破片空间分布进行测量[2],本实验采用25mm的松木板作为长方形靶,长方形靶上贴上白纸,方便记录破片数目,并在靶纸上定距划分破片收集区域,采用纵横交错的虚直线将靶板分成各个区域,将垂直方向和水平方向上的区域依次标注为1#、2#……,如区域对应 1#纵向区域、对应 2#横向区域,则将该区域标注为“1#~2#区域”,其余类推。

爆炸模拟弹采用卧式放置的方法放置在爆炸点支架上,弹丸轴线与地面平行,多发爆炸试验为3发模拟弹,采用下面2发、上面1发的方式摆放,如图2所示;单发爆炸试验则直接将单发弹丸用胶带固定在爆炸点支架上。

图2 模拟弹丸摆放方式Fig.2 Layout of projectiles

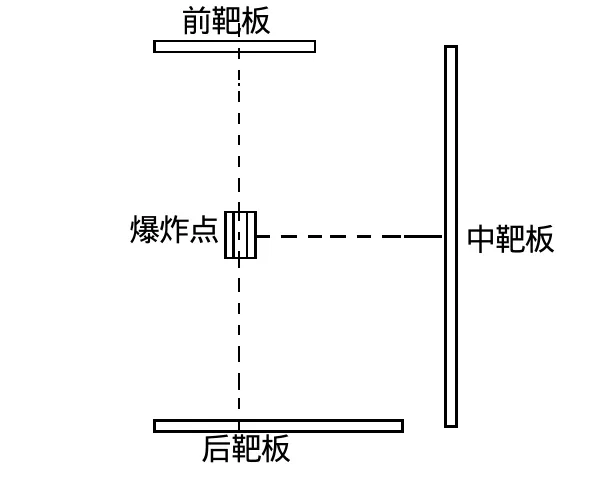

靶板的整体布局见图3,中靶板长5m、高3m,前靶板长2m、高3m,后靶板长3m、高3m,3块靶板距离爆炸点均为 2.4m,爆炸点高为 1.4m。实际爆炸现场布置见图4。

图3 靶板的整体布局示意图Fig.3 Overall layout of target boards

图4 靶板布置现场Fig.4 Layout arrangement of target boards

1.3 实验方法

采用单发起爆和3发同时起爆两种试验方式,分别获得单发弹丸破片空间分布情况和3发弹丸破片空间分布情况,研究分析多发弹丸起爆时的破片空间分布规律,以及其与单发弹丸破片空间分布特点的区别。3发弹丸采用并联起爆的方式进行起爆。

弹丸起爆后记录下每次爆炸后各区域的破片数目,按照弹丸轴向飞散方位角将各个区域又划分为各个等角度区域,如图 5所示,即按弹丸轴向 46.85~133.15°之间的等角度区域划分。

图5 中靶板破片收集区域划分图Fig.5 Collection area division of fragments in middle board

采用各等角度区域面积占各破片收集区域面积百分比的方法计算各个等角度区域之间破片的数目。如 53.90~57.99°之间的等角度区域面积占“1#~5#区域”的 %a、占“1#~6#区域”的 %b、占“2#~6#区域”的 %c、占“3#~6#区域”的 %d、占“4#~6#区域”的 %e、占“4#~5#区域”的f%,“1#~5#区域”、 “1#~6#区域”、“2#~6#区域”、“3#~6#区域”、“4#~6#区域”、“4#~5#区域”收集到的破片数依次为A、B、C、D、E、F,则53.9~57.99°之间等角度区域内的破片数为:A·a%+B·b%+C·b%+D·d%+E·e%+F·f%。其余区域类推。

2 实验结果与分析

2.1 实验结果

分别对单发弹丸和多发弹丸进行多次试验,破片对靶板的作用效果见图6。表1为其中1次单发弹丸爆炸后各收集区域内收集到的破片数目,其中,横向区域 1#~4#是前靶板的收集区域,15#~20#是后靶板的收集区域。其余破片收集情况本文不再列举。

图6 破片对靶板的作用效果Fig.6 Fragment action effect on the target boards

表1 单发弹丸爆炸破片空间分布数据Tab.1 Space distribution regularity of fragments in single projectile explosion

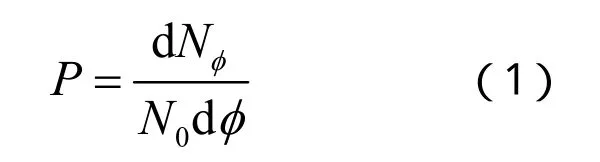

对单发弹丸和多发弹丸多次试验后的结果进行平均处理,并按实验方法中等角度区域破片数目的计算方法,计算出各等角度区域内的破片数目,将破片轴向飞散方位角度记为φ,相邻飞散角度间的角度差为dφ,相邻飞散角度间区域的破片数目记为dNφ,所有计算区域内的破片总数记为N0,设相邻飞散角度间区域的破片飞散密度分布概率为P,则得到式(1)[3]:

将单发弹丸和多发弹丸各计算区域内的破片飞散密度分布概率P计算结果汇总作图,见图7。图7中 0~40°附近对应前靶板的破片收集区域,140~180°之间对应后靶板的破片收集区域,中间位置对应中靶板的收集区域。

图7 破片飞散密度分布概率Fig.7 Distribution probability of fragments flight density

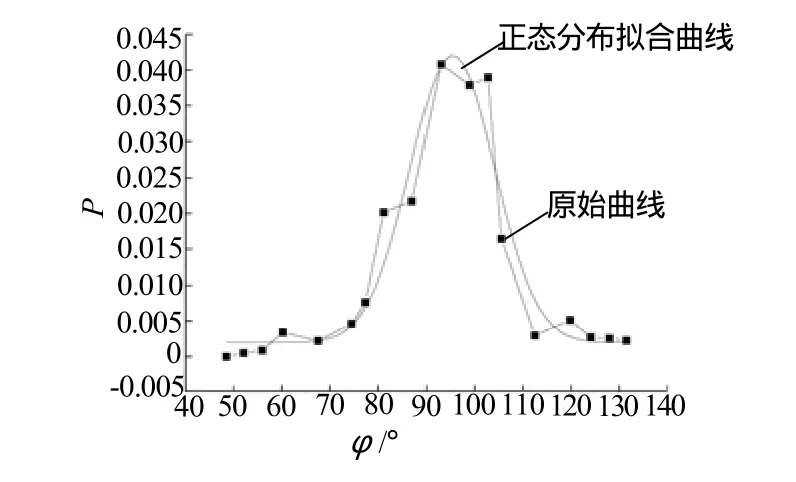

图7表明不论单发还是多发,破片沿弹轴法向飞散的破片密度概率最大,取中靶板区域的破片分布情况进行研究,得到单发弹丸和多发弹丸在该区域的分布情况,分别见图8和图9,图中原始曲线即为破片密度分布的实际情况,而拟合曲线是对实际数据进行正态分布拟合得到的。

图8 单发弹丸破片飞散密度分布概率Fig.8 Distribution probability of fragments flight density in single projectile explosion

对于前靶板和后靶板对应的沿弹丸头部方向和底部方向,虽然获得了统计数据,但在统计过程中,由于无法区分雷管壳体和弹丸壳体,将部分雷管壳体误当弹丸壳体进行了统计,产生了较大误差,因此不对其进行研究。

图9 多发破片飞散密度分布概率Fig.9 Distribution probability of fragments flight density in multi-projectiles explosion

2.2 实验结果分析

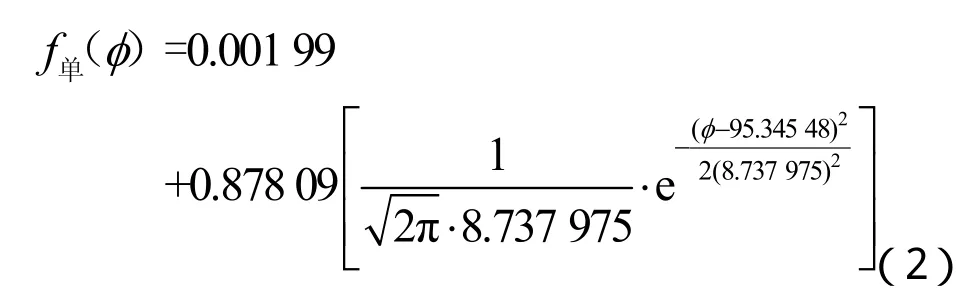

在图8和图9中,分别对单发弹丸破片飞散密度分布概率和多发弹丸破片飞散密度分布概率随破片轴向飞散方位角的变化情况进行了正态分布拟合,得到两种情况下的正态分布函数,单发破片飞散密度分布概率近似服从参数的正态分布:

结合实验数据处理和图7,可以得到3发弹丸与单发弹丸破片飞散密度分布概率比值,获得破片飞散密度分布概率比值比例曲线,见图10。

由图 10可知,在 58.023 2~65.272 7°、74.451 4~103.615 5°之间,3发弹丸的破片飞散密度分布概率小于单发弹丸的破片飞散密度分布概率,其余的空间区域3发弹丸的破片飞散密度分布概率大于单发弹丸的破片飞散密度分布概率。74.451 4~103.615 5°之间对应弹丸弹轴法向,说明在弹丸弹轴法向附近,多发弹丸的破片飞散密度分布概率小于单发弹丸的破片飞散密度分布概率。

图10 弹丸破片飞散密度分布概率比值Fig.10 Distribution probability ratio of fragment flight density for multi-projectiles and single projectile

3 结论

本文利用自行设计的模拟弹丸和长方形靶板,分别对单发弹丸引爆和3发弹丸同时引爆下的弹丸空间分布进行了实验,通过数据处理和分析获得破片轴向飞散密度分布函数,并对实验结果进行总结分析,得到多发弹丸破片飞散密度分布概率与单发弹丸破片飞散密度分布概率随弹丸轴向变化的对比特点。本实验研究为进一步研究多发弹丸爆炸时的破片空间分布规律奠定了基础,对研究多发弹丸爆炸杀伤作用场和作用能力具有重要意义。

[1]北京工业学院八系.爆炸及其作用(下册)[M]. 北京: 国防工业出版社,1979.

[2]王儒策,赵国志.弹丸终点效应[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 1993.

[3]赵晓利,王军波.弹药学[M]. 北京: 解放军出版社,1998.