银川盆地不同构造层构造样式及形成演化分析

2012-09-22侯旭波崔红庄郇玉龙

侯旭波,崔红庄,郇玉龙

(中国石化胜利油田分公司 西部新区研究中心,山东 东营 257100)

0 引言

构造样式是指在剖面形态、平面展布、排列和应力机制上有密切联系的相关构造的总体特征,是特定构造变形条件下产生的一系列构造变形的总体概貌[1-4].人们分析构造样式的形态、性质和成因,提出不同划分方案[1-2,5-7].随着研究的深入,构造样式的研究由定性描述几何学特征到定量分析运动学特征,以及探讨板块运动背景下的动力学机制,并且注重地球动力学背景、周边造山带及深大断裂活动对其转变的控制作用[4,8-14].最新划分方案多以地球动力学背景和应力场为基础,包括伸展构造样式、挤压构造样式、走滑构造样式、反转构造样式及重力—热力构造样式等5类[3-4,8-9,15-19].

银川盆地自1957年起开展一系列勘探工作,目前勘探程度较低,取得一些研究成果.如王美芳等分析银川盆地地质特征[20];其他学者将银川盆地作为鄂尔多斯西缘一部分探讨鄂尔多斯西缘边界、区域演化及盆山转换[21-27].目前对银川盆地系统研究不足,对其构造样式和形成演化不够清楚,制约该地区的勘探工作.在对二维地震资料精细解释基础上,笔者分析银川盆地构造样式,并结合区域地质背景探讨其演化过程,为后期盆地解析及油气勘探提供指导.

1 区域地质背景

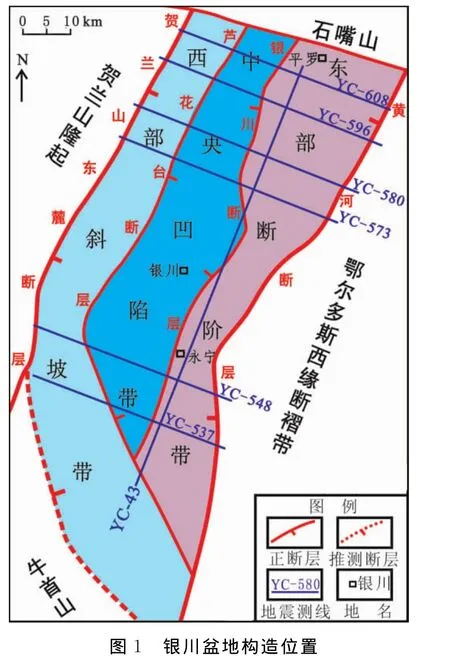

银川盆地位于宁夏回族自治区,北起石嘴山,南至牛首山,西邻贺兰山,东接鄂尔多斯西缘断褶带,是贺兰山与鄂尔多斯西缘断褶带之间的新生代断陷盆地.银川盆地整体呈北北东走向,自西向东划分为西部斜坡带、中央凹陷带、东部断阶带3个构造单元,贺兰山东麓断层、黄河断层、芦花台断层及银川断层等控制银川盆地的形成及演化(见图1).银川盆地发育新生界和基底2个构造层.新生界构造层包括清水营组(E3q)、红柳沟组(N1h)、干河沟组(N2g)和第四系(Q),整体厚度大,最厚达到8km,各层系间均为整合接触关系.基底构造层为银川盆地前古近系地层,多数地区以寒武—奥陶系为主,局部地区残留部分为上古生界及中生界.

2 构造样式

银川盆地发育伸展、伸展—走滑、挤压及反转4类构造样式,其中新生界主要发育伸展和伸展—走滑构造样式,盆地基底主要发育挤压和反转构造样式.

2.1 新生界

银川盆地新生界发育正断层及其相关构造,构造样式以伸展构造样式为主,兼有伸展—走滑构造样式.

2.1.1 伸展构造样式

伸展构造样式发育于银川盆地各个构造带,主要表现为翘倾断块、堑垒断块、滑动断阶和潜山披覆4类.

翘倾断块是指在单剪切应力作用下断块沿断面旋转而形成的构造样式.翘倾断块构造样式主要发育于银川盆地东部断阶带与西部斜坡带,分为反向翘倾断块、顺向翘倾断块2种形式(见图2(a)、(b)).

堑垒断块为双向拉张应力作用下均匀剪切、差异沉降所形成的构造样式,以堑垒相间为特征.银川盆地表现为断陷盆地,盆地结构表现为北部西断东超、南部东断西超.因而,该类构造样式发育相对较少,仅发育于盆地南部灵武凹陷内(见图2(c)).

滑动断阶主要发育于边界控盆断层的陡坡带,是断层快速、强烈活动的结果,在剖面上主要表现为多级“y”形组合(见图2(d)).银川盆地发育多条控盆断层,但多表现为同沉积断层,滑动断阶构造样式表现不明显,仅少数断层附近表现顺向滑动断阶特征.

潜山披覆是在基底边沉积、边压实下形成的顶薄翼厚的披覆构造样式.受古地貌及不均衡剥蚀作用影响,银川盆地基底残留部分残丘,新生代强烈伸展断陷造成盆地基底形成部分断块,二者后期被新生界地层覆盖,形成残丘型潜山和断块型潜山(见图(2(e)、(f))).

2.1.2 伸展—走滑构造样式

走滑构造样式是指在水平剪切应力作用产生的压扭性聚敛或张扭性离散断裂变形的总和.受走滑作用影响,断裂系统在平面和剖面上具有一定组合特征,如在剖面上表现为正、负花状结构;在平面上表现为雁列、羽列和帚状组合等特征[4].

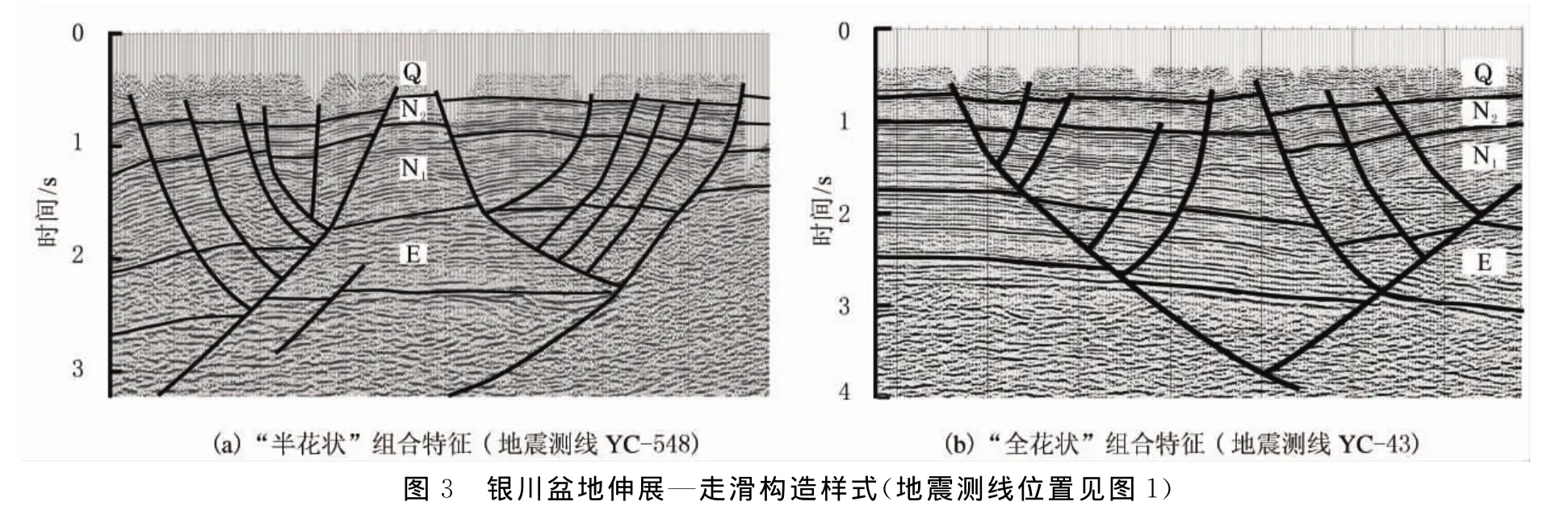

地震资料分析表明,银川盆地新生界存在一定走滑作用,其对伸展构造样式进行叠加改造,形成伸展—走滑构造样式.该构造样式在剖面上不是典型的负花状结构,表现为“似花状”特征,其主干断裂多数向下延伸至中、古生界,分支断裂主要发育于新生界,形成“半花状”或“全花状”组合特征(见图3);在平面上,伸展—走滑构造样式形成的断裂系统表现为雁列式、羽列式和帚状组合等特征(见图4).银川盆地伸展—走滑构造样式主要发育于盆地的中、东部,即黄河断层附近,说明银川盆地走滑作用的形成与黄河断层的发育有密切联系.

2.2 基底

银川盆地基底经历强烈剥蚀与改造,现今残留地层以寒武—奥陶系为主,地震资料上表现为杂乱的反射特征.在部分地区,如残留上古生界及中生界的地层,内部仍保留构造运动痕迹,地震反射特征反映构造样式.

现今残留的构造特征,盆地基底构造层以挤压构造样式为主,表现为逆冲断层及相关褶皱.其中,逆断层以冲断断层为主,在部分地区(如南部灵武凹陷)剖面上表现为对冲的构造样式(见图5(a));与逆断层相关的褶皱多数顶部被剥蚀,仅残留底部,可依据中、古生界地震反射特征恢复其原始形态.这些逆断层成因的相关褶皱主要表现为断展褶皱,形态较为宽缓,并且往往伴生多个小规模褶皱(见图5(b)).

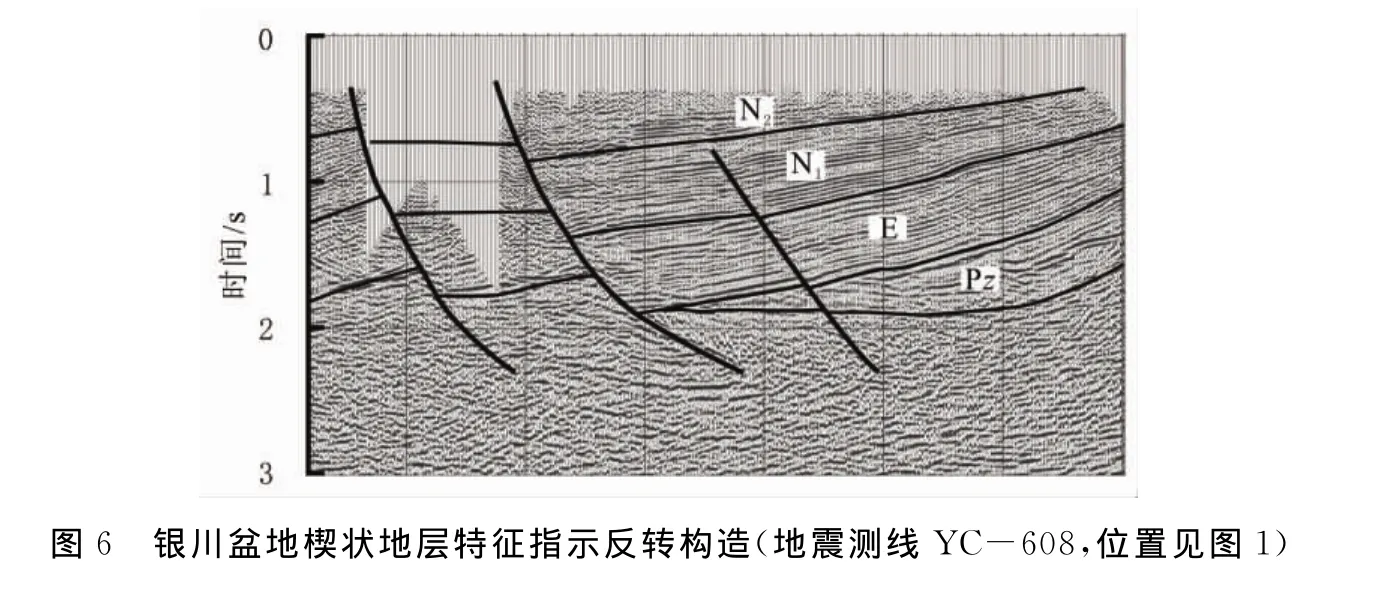

此外,银川盆地普遍发育反转构造样式,尤其是在一些边界控盆断层附近.受新生代拉张作用影响,前期一些规模较大的逆断层在新生代发生反转,形成负反转断层.由于后期拉张作用强烈并且持续时间长,使前期逆断层多数发生完全反转,表现为正断层(见图6).这种负反转断层上盘中、古生界呈明显楔状,与济阳拗陷内“秃底”或“薄底”型负反转构造相似[28],表现断层反转过程.负反转构造样式反映银川盆地由中生代时期的挤压隆升、遭受剥蚀到新生代时期的拉张沉降、接受沉积的演化历程.

3 形成演化分析

银川盆地中生界和新生界构造层发育不同类型构造样式,其盆地演化相应经历中生代挤压隆升剥蚀和新生代伸展断陷2个阶段.

3.1 中生代挤压隆升剥蚀阶段

鄂尔多斯西缘构造演化特征研究[20-22]表明:中生代早期(T—J),贺兰山未隆起,贺兰山—银川地区以沉降为主,属于鄂尔多斯盆地一部分,盆地西界可达贺兰山西缘大断裂[20],为现今贺兰山残留大规模三叠系所证实,现今盆山构造为新生代贺兰山快速隆起和银川盆地沉降形成[21].在统一的鄂尔多斯盆地背景下,自晚侏罗世开始,受古太平洋板块与欧亚大陆板块斜向碰撞影响,贺兰山—银川—横山地区叠加大规模陆内逆冲推覆造山活动,形成贺兰山—横山褶断带[23].

在陆内大规模逆冲造山活动影响下,银川盆地发生强烈挤压抬升,产生大量逆冲断层和褶皱等一系列挤压构造,形成“银川古隆起”[26,29-30],表现为西高东低.同时,盆地西部中—古生界遭受强烈剥蚀,其剥蚀强度与隆升幅度相关,即最高处剥蚀作用较强,低洼处剥蚀作用相对较弱.在此种差异剥蚀影响下,盆地西部中—古生界被剥蚀殆尽,而盆地东部抬升幅度低,剥蚀作用相对较弱,保留了部分中—古生界,残留地层呈现向西減薄的趋势(图7(a)).

3.2 新生代伸展断陷阶段

自渐新世开始,在青藏高原隆升并扩展的响应[24-26]下,鄂尔多斯西缘表现为北西—南东向的水平拉张应力及北东—南西方向的挤压应力[27],使贺兰山地区发生快速掀斜,银川盆地进入初始断陷阶段.盆地内产生一系列正断层,如黄河断层、芦花台断层、银川断层,伸展构造样式初步形成.同时,中生代时期形成的逆断层在掀斜作用及北西—南东拉张应力场下发生反转形成正断层.其中,黄河断层与贺兰山东麓断层作为银川盆地东西2条大型边界断层,对整个盆地的构造格局起重要的控制作用;盆地内部的芦花台断层、银川断层控制二级构造带形成,盆地东西构造格局初步形成(图7(b)).

新近纪时期,银川盆地进入快速断陷扩张期,断层活动强度急剧增大,形成一系列不同类型伸展构造样式.同时,断层活动的分段性增强,如贺兰山东麓断层在北部活动性强,而黄河断层在南部活动性强.在两者活动性差异影响下,盆地北部与南部构造格局产生明显差异,北部表现为西断东超,中部为双断式,南部为东断西超,银川盆地现今构造格局基本定型.在断层强烈活动控制下,银川盆地沉积较厚的新近系,形成2个沉积中心:北部位于贺兰山东麓断层附近,南部位于黄河断层附近,最厚达到5km(图7(c)).

第四纪时期,盆地内部断层活动和对第四系沉积的控制作用减弱,拗陷特征有所体现,整体上沉降沉积幅度表现缓慢,盆地由快速断陷过渡为整体拗陷.此时,黄河断层发生右旋走滑,受其影响,断层附近伸展构造样式上叠加走滑构造样式,形成现今的伸展—走滑构造样式;但走滑作用较弱、发生较晚,对盆地的构造格局不起控制作用(图7d).

银川盆地新生代发育过程以断陷作用为主,即盆地性质为断陷盆地,而非走滑—拉伸盆地.

4 结束语

银川盆地发育伸展、伸展—走滑、挤压及反转4类构造样式.伸展构造样式在盆地内普遍发育,具体表现为翘倾断层、堑垒断块、滑动断阶和潜山构造.伸展—走滑构造样式主要发育于盆地东部黄河断层附近,剖面上表现为“似花状”特征,平面上具有雁列式、羽列式和帚状组合等特征;挤压构造样式发育于基底构造层,仅在残留的中—古生界内部可以识别,主要表现为冲断断层及相关褶皱.银川盆地多数边界控盆断层经历由逆冲至正断的过程,形成“薄底”或“秃底”特征,表现为负反转构造样式.

银川盆地的形成演化经历2个主要阶段:晚侏罗世至新生代早期为挤压隆升剥蚀阶段,产生一系列挤压构造样式,中—古生界遭受强烈剥蚀;新生代为伸展断陷阶段.其中渐新世时期为盆地初始发育期,盆地内部主要控盆断层形成,盆地东西向构造格局初步形成;新近纪时期为盆地快速断陷期,形成一系列伸展构造样式,现今构造格局基本定型;第四纪时期过渡为整体拗陷阶段,受黄河断层走滑作用影响,断层附近形成一系列伸展—走滑构造样式.

[1]Harding T P,Lowell J D.Structural styles,their plate tectonic habitats and hydrocarbon traps in petroleum provinces[J].AAPG Bulletin,1979,63:1016-1058.

[2]Lowell J D.Structural styles in petroleum exploration[M].Tulsa:OGCI Publications,1985:1-43.

[3]杨克绳.中国含油气盆地结构和构造样式地震解释[M].北京:石油工业出版社,2006:216-303.

[4]姚超,焦贵浩,王同和,等.中国含油气构造样式[M].北京:石油工业出版社,2004:123-224.

[5]云金表,罗笃清,李玉喜,等.乌尔逊断陷构造样式及其对圈闭类型的控制[J].大庆石油学院学报,1994,18(3):14-18.

[6]刘和甫.沉积盆地地球动力学分类及构造样式分析[J].地球科学(中国地质大学学报),1993,18(6):699-724.

[7]田在艺,张庆春.中国含油气盆论[M].北京:石油工业出版社,1996:249-250.

[8]刘和甫,梁慧社,李晓清,等.中国东部中、新生代裂陷盆地与伸展山岭耦合机制[J].地学前缘,2000,7(4):477-486.

[9]王明健,张训华,何登发,等.临清拗陷东部构造样式及其形成演化[J].大庆石油学院学报,2012,36(3):25-32.

[10]程海艳,李江海,赵星.塔北隆起西部不同构造层构造样式及其成因关系[J].高校地质学报,2009,15(4):529-536.

[11]崔敏,汤良杰,郭彤楼,等.黔东南地区褶皱构造样式及其断层突破模式[J].地球科学(中国地质大学学报),2009,34(6):907-913.

[12]侯旭波,吴智平,李伟,等.东营凹陷陈南断层构造正反转及其油气成藏关系[J].大庆石油学院学报,2009,33(6):25-29.

[13]倪金龙,王鹏,杜小亮,等.柴达木盆地西南部新生代构造样式及其动力学特征[J].油气地质与采收率,2009,16(1):9-12.

[14]李加好,宋传中,任升莲,等.秦岭商丹断裂带的构造样式与变形分析[J].地学前缘,2010,17(4):197-205.

[15]何春波,汤良杰,黄太柱,等.塔里木盆地塔中地区底辟构造与油气关系[J].大庆石油学院学报,2009,33(5):5-10.

[16]毛治国,胡望水,余忠祥,等.柴达木盆地西部构造样式及叠合关系[J].海洋石油,2005,25(1):17-22.

[17]王磊,吕双兵,朱映康.准噶尔盆地南缘的构造样式与圈闭作用[J].大庆石油学院学报,2007,31(6):24-31.

[18]胡望水,卫拥军,张自其.辽河盆地构造样式与圈闭发育特征[J].新疆石油地质,2002,23(3):197-200.

[19]王允清,刘云英,郝兴国,等.方正断陷断裂系统与构造样式[J].大庆石油学院学报,2009,33(6):47-51.

[20]王美芳,李慧勤.宁夏银川盆地地质构造演化特征[J].科技资讯,2008,6(3):148-149.

[21]刘建辉,张培震,郑德文,等.贺兰山晚新生代隆升的剥露特征及其隆升模式[J].中国科学G辑:地球科学,2010,40(1):50-60.

[22]王锋,刘池洋,赵红格,等.贺兰山盆地与鄂尔多斯盆地的关系[J].石油学报,2006,27(4):15-22.

[23]白斌,周立发,张义楷,等.贺兰山深部构造及其对浅部构造的响应过程[J].大地构造与成矿学,2008,32(1):42-49.

[24]赵红格,刘池洋,王锋,等.贺兰山隆起时限及演化[J].中国科学 D辑:地球科学,2007,37(增刊I):185-192.

[25]钟大赉,丁林.青藏高原的隆起过程及其机制探讨[J].中国科学 D辑:地球科学,1996,26(4):289-295.

[26]白云来,王新民,刘化清,等.鄂尔多斯盆地西部边界的确定及其地球动力学背景[J].地质学报,2006,80(6):792-813.

[27]李清河,郭守年,吕德徽.鄂尔多斯西缘与西南缘深部结构与构造[M].北京:地震出版社,1999:1-246.

[28]侯旭波,吴智平,李伟.济阳坳陷中生代负反转构造发育特征[J].中国石油大学学报:自然科学版,2010,34(1):18-263.

[29]汤桦,白云来,房乃珍,等.鄂尔多斯盆地西部“古陆梁”的形成和演化[J].甘肃地质,2006,15(1):2-9.

[30]张珂,邹和平,刘忠厚,等.鄂尔多斯盆地侏罗纪西界分析[J].地质论评,2009,55(6):761-772.