平榛白粉病药剂防治试验

2012-09-18王尧孙冬伟

王尧,孙冬伟

(1.新宾县林业局,辽宁 新宾 113200;2.抚顺市林业科学研究所,辽宁 抚顺113008)

榛子为桦木科榛属(Corylus)植物,多年生落叶小乔木或灌木。榛属植物在世界上约有20个种,原产我国的榛属植物有8个种2个变种。平榛(Corylus heterophylla Fisch.)是我国野生商品榛子的主要生产种,资源丰富,分布广泛。在榛子生产中白粉病成为危害较大的病害。感病后的榛子植株营养不良,生长衰弱,果实产量与品质降低,严重的甚至会逐渐死亡。榛树染病后往往由中心病株向四周邻树扩散,引起大面积的病害,严重威胁果实产量以及树体生长发育。

经室内分离培养鉴定,引起榛子白粉病的病原菌为榛球针白粉菌[Phyllactinia guttata(Wallr.)Lév.],属于真菌界Fungi子囊菌纲Ascomycetes白粉菌科Erysiphaceae球针壳属Phyllactinia。榛球针白粉菌以菌丝、分生孢子、闭囊壳形式越冬。第二年春天分生孢子直接侵染;闭囊壳借助雨水开裂,放出子囊孢子,子囊孢子借助风力进行侵染。白粉菌从叶片气孔侵入或直接穿过角质层侵入植物体内。萌发过程中从叶片中获取营养,外在表现为叶片形成黄斑,并逐渐出现白粉层(菌丝)。菌丝进行无性繁殖,形成分生孢子,分生孢子扩散,侵染自身或别的植物体。一年之中分生孢子可形成多次,可以进行重复侵染,一直到天气转凉停止产生分生孢子为止。

1 试验材料

1.1 供试平榛

平榛白粉病药剂防治试验以2年生的野生平榛做为试验对象。除施用药剂外其它措施与对照区完全相同。对照区按随机设置原则在同一区块上进行设置。

平榛试验地位于抚顺县哈达乡哈达村。地理位置 N 41°77′,E 124°16′,属于暖温带半湿润季风型大陆气候。年平均气温6.6℃,年平均降水量804mm,无霜期151d。其地形为小山坡,土壤为棕壤,土层薄,管理粗放,亩产效益较低,具有较高的代表性。

1.2 供试药剂

供试药剂为石硫合剂晶体(有效成分含量45%,400g/袋)、甲基托布津可湿性粉剂(有效成分含量50%,100g/袋)、三唑酮可湿性粉剂(有效成分含量15%,80g/袋)、百菌清可湿性粉剂(有效成分含量75%,80g/袋)、腈菌唑乳油(有效成分含量12.5%,100mL/瓶)。

2 试验方法

2.1 榛子白粉病发病规律观察

于2008年在平榛白粉病试验区设立定点观察样地,观察记录平榛白粉病的发病情况、危害特点及症状,并按平榛白粉病分级标准(表1)进行统计,计算其感病指数及防治效果。

表1 平榛白粉病分级标准

2.2 有效药剂的筛选

于2008年在平榛试验区(面积667m2)内设立样地。平榛发芽前(4月9日)用45%晶体石硫合剂30倍液喷洒枝干,25d后(5月4日)再次用相同浓度的晶体石硫合剂喷洒。然后设4个药剂处理:45%石硫合剂200倍液,15%三唑酮400倍液,50%甲基托布津400倍液,12.5%腈菌唑乳油1000倍液,另设1个空白对照(不作任何处理)。于6月14日用农用喷雾器在枝干及叶片正反两面均匀喷施药液。施药前及施药后7d随机摘取平榛叶片(每个处理摘200片)并按表1进行统计,分别计算感病指数及防治效果,确定有效防治药剂。

3 结果与分析

3.1 榛子白粉病发病规律

据观测:6月28日平榛叶正面或背面出现不明显的黄斑,7月8日在黄斑处出现白粉层,逐渐连片,7月20日形成了大面积白粉层,叶片背面在对应白粉层处有褪绿现象。8月7日,观察到白粉层产生了黄白色小点,4~5天后变为黄褐色,20日后叶片上出现了小黑粒。此时白粉病症状全部出现,这时叶片出现卷曲枯焦,严重受害时染病叶片枯萎枯死乃至提前落叶。嫩芽感病无法展叶,所以一般无法观察到染病现象。枝梢感病也会出现白粉层,但没有叶片感病现象明显,感病枝梢在冬季极易受冻害。果苞感病出现白粉,生长畸形,感病果苞内的果实果皮发黑。9月17日后白粉病不再扩散侵染。

3.2 药剂筛选试验结果

平榛白粉病药剂筛选试验结果(表2、3)表明:石硫合剂、三唑酮、腈菌唑3种药剂防治效果最好,其防治效果分别为51.2%、51.7%、57.6%。甲基托布津防治效果为20.2%,防治效果较差。

表2 不同药剂对平榛白粉病的防治效果

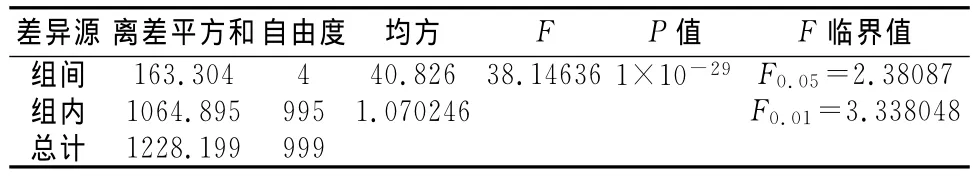

对平榛不同药剂防治结果进行方差分析(表2),可看出不同药剂对平榛白粉病的防治效果与对照区差异极显著。通过各个药剂与对照区进行最小显著差数法(student氏t检验)比较,发现45%石硫合剂200倍液,15%三唑酮400倍液,12.5%腈菌唑乳油1000倍液与对照区防治效果差异极显著,它们之间效果差异不显著。50%甲基托布津400倍液防治效果与对照区差异不显著,而与前3种药剂效果差异显著。

表3 平榛白粉病防治效果方差分析表

4 结论

4.1 平榛白粉病发病规律,一般每年6~l1月发生。6月中旬开始,病原菌整个生长季节以分生孢子进行侵染,7月中旬至9月下旬为发病盛期,末期为10月上旬至11月。感病严重植株,10月上旬开始落叶,染病严重的嫩叶落叶比老叶早。生长旺盛的苗木、幼树及老树徒长枝发病严重。

4.2 平榛白粉病有效治疗药剂为三唑酮、石硫合剂和腈菌唑。其中治疗效果最好的是12.5%腈菌唑1000倍液,施用7天后调查其防治效果达到57.6%,45%石硫合剂200倍液和15%三唑酮400倍液防治效果分别为51.2%、51.7%。甲基托布津防治效果为20.2%,防治效果差。

4.3 榛子白粉病主要侵染幼嫩的茎、叶、花序及果实。生产中应加强栽培管理,少施氮肥,多施钾肥,加强树势,防止徒长,提高抗病能力。冬季落叶后清除枯枝落叶集中烧毁或深埋以清除侵染来源,生长季节对发病榛树应于发病初期用有效药剂及时防治。由于白粉病病菌再次侵染能力强,为保护花序、果实不受危害,减少来年的初次侵染源,应视病情的具体情况增加施药次数,轮换使用杀菌剂,以避免病菌产生抗药性。