明清以来景德镇陶瓷施釉工艺的演变研究

2012-09-15李其江张茂林吴军明郑乃章

李其江 张茂林 吴军明 吴 隽 郑乃章

(景德镇陶瓷学院,江西景德镇 333001)

明清以来景德镇陶瓷施釉工艺的演变研究

李其江 张茂林 吴军明 吴 隽 郑乃章

(景德镇陶瓷学院,江西景德镇 333001)

施釉工艺是陶瓷生产工艺中最重要的工序之一。本文将透过载有制瓷技术理论的古陶瓷典籍,结合景德镇现存的施釉工艺,着重阐述明清以来景德镇施釉工艺的特征及发展演变。

明清时期;景德镇;制瓷工艺;施釉;演变

0 前言

3000多年前商代的原始瓷釉为至今发现的最早高温釉,其出现为瓷器的发明奠定了基础。至汉代,釉已成熟。之后,随着制瓷技术的不断提高,各种颜色釉瓷不断出现,而集大成的景德镇窑在明清时期更是创烧了许多品种,使中国瓷釉达到了登峰造极的境地[1-3]。然而瓷釉所取得的成就与施釉工艺是密不可分的,瓷釉的发展必然伴随着施釉工艺的进步。明清以来景德镇施釉工艺主要有浸釉、荡釉、刷釉(涂釉)和吹釉等,而这些施釉方法的发展与演变是研究景德镇传统制瓷技艺的重要内容,也是景德镇非物质文化遗产的重要组成部分。本文将透过载有制瓷技术理论的古陶瓷典籍,结合景德镇现存施釉工艺,着重阐述明清时期景德镇施釉工艺的发展及演变。

1 明代施釉工艺

宋应星的《天工开物·陶埏》为明代记载景德镇制瓷工艺的专著。该文献在深入实际调查、观察的基础上,以唯物主义自然观的认知,客观详细地总结了我国十七世纪的部分陶瓷生产技术[4]。《陶埏》中记载“凡诸器过釉,先荡其内,外边用指,一蘸涂弦,自然流遍[5]”。结合《陶埏》中施釉工艺图(如图1[5])可知当时施釉的工艺流程。瓷器施釉分施内釉和施外釉。施内釉即先把釉水倒进坯内荡一遍再倒出。而施外釉则是一手张开手指撑住坯体口沿,另一手用蘸釉钩(用树根制作,呈S型)托住坯体底部,两手配合将坯体往釉水里蘸一下,使釉水刚好浸到外壁口沿,这样釉料就自然布满坯体外壁全身。瓷器的内外施釉方法也就是我们现在常用的荡釉和蘸釉。但在《陶埏》中宋应星并未介绍多用于长方有棱角的器物或是局部上釉、补釉的“刷釉”这一最古老的施釉方法。

2 清代施釉工艺

清代记载景德镇制瓷工艺的专著主要有:(1)由乾隆皇帝督办,唐英于乾隆八年(公元1743年)编撰的《陶冶图说》;(2)清乾隆三十九年(公元1774年)朱琰著作的《陶说》;(3)嘉庆二十年(公元1815年)蓝浦、郑廷桂合著的《景德镇陶录》等。

如图2为《陶冶图说》中记载的“蘸釉吹釉”的图和文本。“上釉之法:古制,将琢器之方长棱角者,用毛笔拓釉,弊每失于不匀。至大小圆器及浑圆之琢器,俱在缸内蘸釉,其弊又失于体重多破坏。全器倍为难得。今圆器之小者,仍于缸内蘸釉;其琢器与圆器大件俱用吹釉法。以径寸竹筒截长七寸,头蒙细纱蘸釉以吹。俱视坯之大小与釉之等类,别其吹之遍数,有自三四遍至十七八遍者。此蘸釉所由分也。[6]”从中可以看出,唐英既介绍了当时施釉方法蘸釉和吹釉,也介绍了古代施釉方法刷釉和蘸釉。当然介绍的重点是新的施釉方法--吹釉,用直径约3cm,长度约23cm的一节小竹筒,一段蒙上细纱蘸取釉浆,对准坯体施釉部位,用嘴吹竹筒另一端,釉浆即通过纱孔均匀附着在器坯表面,这样反复吹釉,即可得到厚度适宜的釉层。根据器物的大小和釉的不同,少的吹三四遍,多的吹十七、八遍。吹釉的发明,使各类坯体得以均匀施釉。

然而《陶冶图说》是由乾隆皇帝亲自督办,宫廷画师孙祐、周鲲、丁观鹏绘制,唐英遵旨编次的以图为主,文为辅的陶瓷工艺及理论典籍,每幅图的说明文字均限定在160字左右[6,7]。因此,在“蘸釉吹釉”的文本描述中,唐英在兼顾工艺延续性的基础上,言简意赅的对比介绍了陶瓷坯体施外釉的方法,而未提及荡釉这一传承至今仍未有变化的一般器物坯体施内釉的唯一方法。但荡釉工艺可以在图中找到,如图2(a)。

而《陶说》及《景德镇陶录》对施釉工艺的记载则基本是引用了《陶冶图说》中所述[8,9]。唯一不同的是在《景德镇陶录》中将施釉工艺定名为荡釉,并在工艺图中突出了荡釉方法,如图3所示[9]。

3 晚清民国施釉工艺

民国时期,记载景德镇制瓷工艺的专著主要有民国八年向焯著作的《景德镇陶业纪事》及民国二十六年黎浩亭著作的《景德镇陶瓷概况》。

向焯在《景德镇陶业纪事》的施釉工艺中,记载了刷釉、荡釉、蘸釉及吹釉等施釉方法。其操作方法如前所述,未有变化。文中重点介绍了各种施釉方法不同的适应对象和用途。如刷釉,“凡长方圆筒等形,以及器之有畸形棱角者,不能浸入釉汁中,则用此法,以毛笔填釉[10]”。而吹釉则是“圆琢大件,以及上等瓷器,俱用吹釉[10]”。从中也体现出了吹釉方法适宜于大件圆器、琢器及精品瓷器施釉的优点,以及吹釉方法效率低的缺点。因此,当时的匠师们也想方设法以改进和完善吹釉工艺。

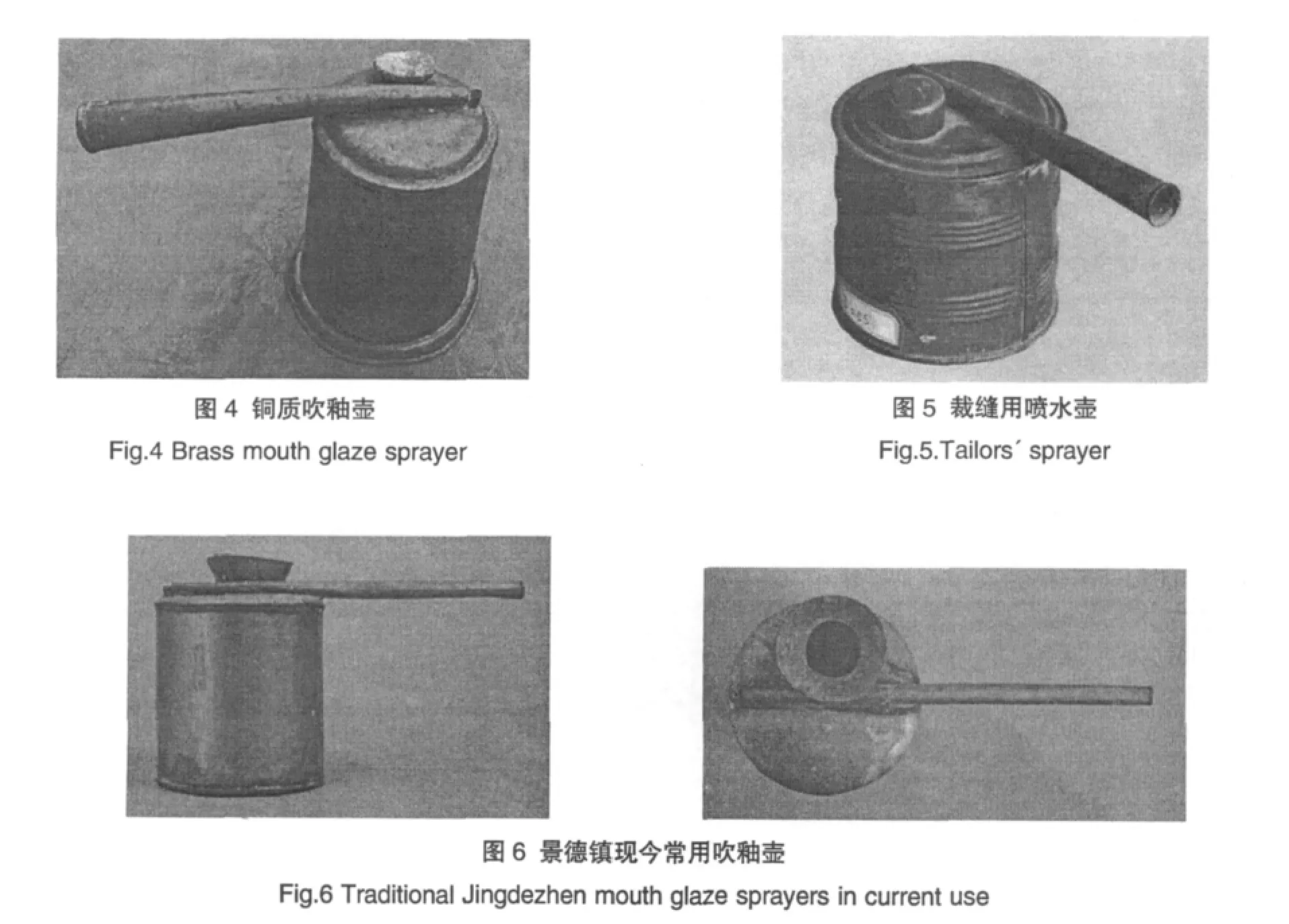

随着以“养成明白学理,精进技术之人才,以改良陶业”为宗旨的饶州陶业学堂的创办,加快了景德镇制瓷技术改进的步伐。“蘸釉药以口吹之,其法颇伤肺腑,故饶州陶业学校改用铁制之鼓风器[10]”。采用鼓风器吹釉是完善以前吹釉方法的第一步,改变了吹釉的风力来源,减轻了对吹釉工人身体的伤害,并且一定程度上提高了施釉效率。向焯在《景德镇陶业纪事》中还记载了一种新的吹釉工具,“近日景镇铜工某,则制造一铜制之吹管,其法以圆筒形之铜罐,注釉汁于其中,外沿嵌以小嘴,中穿一孔,以便釉汁流出,小嘴之旁,接以吹管,人含吹管,呼气吹之,则釉汁被压迫而喷出,细如霏雨,用力颇小,故较前之吹管为胜焉[10]”。对竹筒式吹釉工具的改进是完善以前吹釉方法的第二步,如图4为改进后的吹釉工具——铜质吹釉壶。吹釉壶的结构蕴含了流体力学的原理,不仅大幅度增加了一次性施釉量,显著提高了施釉效率,而且吹釉省力,吹出的釉汁也细如霏雨,更为均匀。其使用开创了施釉工艺的新局面,使竹筒式吹釉工具成为了历史。

但对于吹釉壶的出现及使用,黎浩亭在《景德镇陶瓷概况》中记载为“现均用裁缝所用之喷水壶吹釉[11]”,指出了吹釉壶的来源,说明吹釉壶的使用是直接采用了裁缝师所用的喷水壶。如图5为红帮老裁缝用的喷水壶[12]。从图4和图5可以看出,吹釉壶和喷水壶的结构基本一致。由此可知,吹釉壶的出现得益于当时服装业的大力发展,其使用完全是裁缝师所用喷水壶的拓展应用。景德镇铜工某便是第一个制作吹釉壶的工匠。至今为止,吹釉壶一直沿用,未有大的变化,仅是制备材料由黄铜转变为不锈铁、不锈钢等,如图6所示为景德镇现今常用的吹釉壶。

4 小结

明清以来景德镇常用的施釉工艺主要有荡釉、蘸釉、刷釉及吹釉等方法。荡釉是一般器物坯体施内釉的唯一方法,至今未有改变。蘸釉及刷釉是坯体施外釉的常用方法,在清代早期发明了吹釉技术后,大件圆器、琢器及精品瓷器使用吹釉方法施外釉,甚少使用蘸釉及刷釉。

吹釉技术先后经历了两次技术变革:一是吹釉的风力来源变革。由人工吹气转变为鼓风机吹气和人工吹气相结合的方式,减轻了对吹釉工人身体的伤害,并且一定程度上提高了施釉效率。二是吹釉工具的变革。受当时社会裁缝师所用喷水壶的影响,竹筒式吹釉工具升级为景德镇至今仍在广泛使用的吹釉壶。不仅大幅度增加了一次性施釉量,显著提高了施釉效率,而且吹釉省力,施釉更为均匀。

1 李其江,吴隽等.龙泉粉青釉的仿制及呈色机制研究.陶瓷学报,2009,30(4):423~427

2 吴军明,吴隽等.唐三彩黄釉与娇黄釉的比较研究.中国陶瓷,2010,46(9):21~23

3 李其江,张茂林,吴军明等.商周原始瓷器科技研究的现状及展望.中国陶瓷,2012,(1):13~17

4 广东石湾建筑陶瓷厂工人理论组.《天工开物·陶埏》和明代的陶瓷生产.中山大学学报(自然科学版),1975,(2):28~34

5 宋应星.天工开物.岳麓书社,2002

6 清·唐英.陶冶图说,中国陶瓷古籍集成.上海:上海文化出版社,2006

7 李其江,吴军明,张茂林等.《陶冶图说》制瓷技术理论化的特点及价值.陶瓷学报,2012,(1):103~107

8 清·朱琰.陶说,中国陶瓷古籍集成.上海:上海文化出版社,2006

9 蓝浦,郑廷桂著,连冕编注.景德镇陶录图说.山东画报出版社,2004

10 向焯.景德镇陶业纪事,中国陶瓷古籍集成.上海:上海文化出版社,2006

11 黎浩亭.景德镇陶瓷概况.正中书局,1937

12 宁波市政协文史委.宁波帮与中国近现代服装业.北京:中国文史出版社,2005

Evolution of Jingdezhen Ceramic Glazing Technique in Ming and Qing Dynasty

LI QijiangZHANG MaolinWU Junming WU Juan ZHENG Naizhang

(Jingdezhen Ceramics Institute,Jingdezhen Jiangxi 333001)

Glazing technique is one of the most important processes of ceramic technology.In this paper,Characteristics and evolution of Jingdezhen ceramic glazing technology in Ming and Qing dynasties are studied based on the ancient ceramic books with the theorization of porcelain making technology and the existing Jingdezhen ceramic glazing technology.

Ming and Qing Dynasties;Jingdezhen;ceramic producing technology;glazing;evolution

on Mar.8,2012

k 8 7 6.3

A

1000-2278(2012)03-0401-04

2012-03-08

国家自然科学基金(编号:51162018);教育部人文社科青年项目(编号:10YJC780013);江西省社科规划项目(编号:10LS10);江西省高校人文社科项目(编号:LS1208)

李其江,E-mail:liqijiang13@126.com

LI Qijiang,E-mail:liqijiang13@126.com