页岩气资源潜力评价的几个关键问题讨论

2012-09-14侯读杰包书景毛小平陈新军张小涛杨光庆

侯读杰,包书景,毛小平,陈新军,马 宁,张小涛,杨光庆,孙 超

(1.中国地质大学(北京)能源学院,北京 100083;2.中国地质大学(北京)海相储层演化与油气富集机理教育部重点实验室,北京 100083;3.中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院,北京 100083)

页岩气资源潜力评价的几个关键问题讨论

侯读杰1,2,包书景3,毛小平1,2,陈新军3,马 宁1,张小涛1,杨光庆1,孙 超1

(1.中国地质大学(北京)能源学院,北京 100083;2.中国地质大学(北京)海相储层演化与油气富集机理教育部重点实验室,北京 100083;3.中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院,北京 100083)

综合国内外的页岩气研究现状,认为页岩气是未来重要的补充能源,但其发展尚需要大量的工作;中国学者对页岩气的概念和资源评价方法的认识逐渐趋向于统一,关注的泥页岩评价指标主要是总有机碳、成熟度、连续厚度和泥页岩中脆性矿物含量。在对页岩气的定义进行限定的基础上,提出了含气泥页岩层段和泥页岩含气系统的概念,应用这种概念更有利于页岩气的资源评价和开发。除了常规的泥页岩评价指标外,应对泥页岩层段和系统中顶、底板的研究给予高度重视;提出了顶、底板主要特征,特别是不渗透岩层能封堵泥页岩中形成的天然气。在页岩气资源量计算中,应考虑到烃源岩纵横向上的非均质性,应用权重系数考虑不同厚度烃源岩的有机质丰度参数;同时,提出了一种新的泥页岩含气系统纵向单元精细划分方法。由于国内对页岩气中吸附气和游离气的测试方法尚不统一,对同一样品测试结果相差较大,缺乏相应的分析测试标准,因此提出了按照泥页岩总有机碳含量及氢指数确定含气量的方法;该方法尽管结果不一定很精确,但对于目前测试数据误差较大或缺乏的情况,能提供重要参考。页岩气资源评价总体上应兼顾评价方法的科学性、合理性、可靠性和可操作性;依据勘探程度选择评价方法,分类评价与分级评价相统一。最后,建议采用镜质体反射率与总有机碳的乘积和开采系数的关系图,来预测开采系数。

页岩气;资源评价;泥页岩;含气系统;层段;总有机碳;镜质体反射率;开采系数

0 引 言

页岩气是一类重要的非常规天然气资源。近些年来,随着中国对页岩气研究的高度重视以及几大国有石油公司的大力支持,大大促进了页岩气的成因、形成条件和资源潜力等方面的研究,有关页岩气的报道和文献资料数量急剧攀升[1-4]。其中,影响力较大的专著有《北美地区页岩气勘探开发新进展》、《中国页岩气地质研究进展》、《非常规天然气地质》和《非常规油气勘探与开发》。《北美地区页岩气勘探开发新进展》翻译了国外发表的重要页岩气论文[5];《中国页岩气地质研究进展》对页岩气的地质特征和资源分布进行分析与梳理,对中国四川盆地和威远地质页岩气勘探实践进行了初步分析[6];《非常规天然气地质》主要对非常规天然气包括连续性气藏、煤层气、页岩气、天然气水合物等领域进行了综合分析[7];《非常规油气勘探与开发》对国外资料总结最全面,特别是对致密砂岩气、煤层气、页岩气等进行了系统深入的总结[8]。

目前,中国学者对页岩气的研究主要集中在对页岩气的形成机理、赋存状态、页岩气选区标准和资源评价方法等领域,通过对国外资料的吸收理解和对中国页岩气的研究,取得了一些新的进展,并达成了一些共识,主要集中在如下几个方面。

(1)页岩气是未来重要的补充能源。能源与人类发展的历史密切相关,并一直是制约国民经济发展的重要因素。柴薪为主的能源造就了古代光辉灿烂的农业文明;以煤炭为主的固体化石燃料造就了气势恢弘的工业文明;而以油气为主的能源支撑着当今世界经济的高速发展。未来的发展靠什么?页岩气正是21世纪一种新型非常规天然气补充资源。从美国页岩气开发实践来看,页岩气的形成和富集有着自身独特的特点,往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中。与常规天然气相比,页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点,大部分产气页岩分布范围广、厚度大且普遍含气,这使得页岩气井能够长期以稳定速率产气。随着中国经济的快速发展,对油气资源的需求越来越高。因而加强非常规油气资源地质研究,加大勘探开发力度,实现中国非常规油气资源的突破和发展,有效补充常规油气资源的不足,并不断满足中国日益增长的能源需求,同时保证国家能源供给安全。

(2)对页岩气的概念和资源评价方法逐渐趋于统一。页岩气不单单来自页岩,实际上也包括暗色的泥岩、页岩以吸附和游离形式为主的天然气聚集,甚至是泥页岩中的夹层(如薄砂层),均应属于页岩气的范畴。对页岩气资源评价应该以现有的技术和方法,或者是目前可预见的技术条件下评价最终可以探明和开采的油气总量(包括已探明和尚未探明的)。在页岩气勘探过程中,指示关键地质因素的油气地质、地球化学参数对于页岩气资源潜力评价是非常重要的,相关技术方法的有效性和数据的准确性更是正确评价勘探前景、规避开发风险的关键。这些参数具体可归结为:表征气源条件的有机地球化学参数,表征页岩气富集与保存条件的储层性质参数,直接反映页岩气储量气体含量的参数,表征页岩气开采条件与风险的矿物学参数和地质复杂性参数。盲目地、不切实际地夸大页岩气资源量,误导油气勘探开发的决策也是不可取的。

(3)泥页岩气的地球化学评价对其选区和资源潜力评价至关重要。中国页岩气勘探总体上处于起步阶段,美国页岩气勘探实践表明,近年来商业性开发的页岩层系镜质体反射率(Ro)为1.1%~3.0%,但对成熟度上限仍未有统一认识。此外,总有机碳(TOC值)、干酪根类型、吸附气和游离气含量、烃类成因与相态、热埋藏史、成熟度、演化程度作为表征页岩气的重要地球化学指标而备受关注。其核心指标中,中国学者主要关注总有机碳、成熟度、连续厚度和泥页岩中脆性矿物含量。Ro是反映成熟度的有效指标,连续厚度是其资源开发利用的基础,矿物组成决定着页岩气藏的品质,影响着气体含量,同时也影响着其压裂和页岩气的开发利用[9-10]。

(4)国内外建立了初步的页岩气含气量测定和评价方法。页岩气主要包括游离气和吸附气,对游离气含量,可通过岩芯确定含水饱和度,如果含油,确定含油饱和度,进而确定游离气含气饱和度;建立岩-电关系,通过饱和度测井确定游离气含量。对吸附气,通过岩芯(包括二次取芯)、井壁取芯或岩屑解吸,确定吸附气含量。其中取芯的解吸气量较高,井壁岩芯次之,岩屑解析量较少。在解吸过程中,要考虑损失的气量。吸附量一般考虑用等温吸附模拟法,该方法是通过页岩样品的等温吸附试验来模拟样品的吸附特点及吸附量,通常采用Langmuir模型来描述其吸附特征。根据该试验得到的等温吸附曲线可以获得不同样品在不同压力(深度)下的最大吸附含气量,也可通过试验确定该页岩样品的Langmuir方程计算参数。

尽管页岩气在勘探开发方面得到了各方面的重视,取得了很多成果认识;然而,目前中国在相关方面的基础研究相当薄弱,在页岩气的研究中还存在如下问题。

(1)基础数据积累相当贫乏,急需建立中国的页岩气地质、地球化学基础数据平台。中国缺乏系统的页岩气数据资料库,适时建立页岩气勘探与开发数据库,对中国下一步页岩气勘探开发具有重要的指导意义。中国虽然对不同地区泥页岩的地质-地球化学特征进行了分析,但对其研究尚不够细致深入,同时也缺乏页岩气的统一评价指标,目前也尚无完整的页岩气分析测试实验室。

(2)中国目前对页岩气中的吸附气和游离气测试方法不统一,对同一样品测试结果相差较大,缺乏相应的分析测试标准。试验测试技术能力亟待提高,急需提高实验室间测试数据的可对比性,尤其是含气量测试数据的质量;中国在页岩气研究中,地质研究人员相对较多,缺乏相关的试验测试人员开展页岩气勘探与开发测试技术的研究工作,急需有相应的项目人员支撑进行研究和攻关。依托实验室的运行,建立适合中国地质条件和赋存规律的针对性页岩气试验技术体系,规范试验技术流程、条件和试验结果的质量控制标准,研发页岩气吸附气测定的关键技术设备。

(3)中国的页岩气勘探是否只能局限于海相地层?中国不仅海相页岩分布广泛,陆相也很发育,并且存在海陆过渡相页岩。虽然页岩具有良好的页岩气形成和富集的地质条件,但页岩气开发还处于前期的探索和准备阶段,商业化开发尚处于起步阶段。目前,对陆相页岩气的开发利用存在很多争议。海相、海陆过渡相以及陆相不同沉积相带类型多样,成层性差,纵横向变化大,泥页岩的非均质性强,这影响着页岩气的评价与利用。同时,不同地区页岩气资源影响因素多,使得结合岩-电关系和页岩气含量的分类方法难以统一,如何对泥页岩的非均质性进行分析,并进行泥页岩体的准确刻画和描述,尚需要进一步开展工作。

(4)对页岩气的选区和资源评价尚缺乏科学合理的方法,而且各地区的资料完善程度不一,不同专家学者估算的资源量差异很大,同时也面临着资源潜力评价方法的矛盾。不同地区前期开展的工作和评价方法各异,资源量相差很大,急需从可操作性、评价方法的科学性与合理性、评价参数的准确性等方面,建立统一的页岩气资源评价方法,研究页岩气资源的分布特征,客观评价中国的页岩气资源潜力。

(5)中国可采页岩气资源前景到底如何?页岩气勘探开发作为中国能源战略的新领域,尚属起步阶段,资源量大小是很多决策者关心的问题。根据页岩气成藏机理和中美页岩气地质条件相似性的对比,中国页岩气成藏地质条件优越,许多盆地均具备成藏条件,页岩气资源潜力十分巨大。但目前可采资源量到底如何?何时才能实现页岩气的真正突破?中国页岩气可采资源量有多大?回答这些问题需要系统地开展方法技术攻关。只有在页岩气成矿理论和找矿方法技术上取得突破,同时实现成本控制,才能形成页岩气发现与利用上的突破。

因此,有必要探讨页岩气资源评价技术和方法的关键参数及存在问题,进行客观准确的页岩气资源评价工作,提供参考性强的页岩气资源评价数据。笔者拟重点讨论页岩气选取评价和资源量评价的一些关键问题,为页岩气资源量评价提供参考。

1 页岩气资源评价的关键问题思考

页岩气的资源评价有很多争议,例如页岩气的定义、页岩气资源量的计算、页岩油气资源评价中有效页岩厚度取值、泥页岩油气与致密砂岩呈过渡关系及其界限等问题均存在着争议。

1.1 页岩气及泥页岩含气系统的概念与定义

页岩气(shale gas)是指页岩中有机质生成气后,未排出源岩层系,滞留在源岩层系中呈连续状分布的气藏。它是存在于富有机质泥页岩层段中具有商业性产出的天然气。因而该定义具有以下含义。

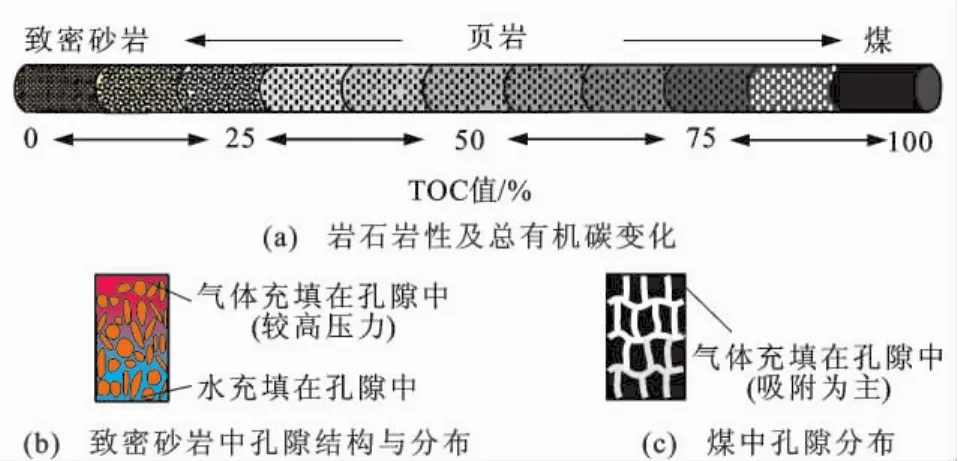

(1)页岩气的赋存地层并不局限于严格意义上的泥页岩层段,它可以保存在泥页岩中,同时也有一部分可能赋存在这一地层单元薄层状的粉砂岩甚至砂岩和碳酸盐岩层中。图1[11]展示了页岩气和致密砂岩气的差异。应该注意的是,该层段的主体为泥页岩地层,粉砂岩、砂岩和碳酸盐岩层占的比例小于50%,否则,如果粉砂岩、砂岩为主体,就应该属于致密砂岩气(tight sandstone gas)的范畴。基于此,有学者为了减少争议,直接应用致密气(tight sas)的概念,而不对岩性进行强调。

图1 页岩气与致密砂岩气的差异Fig.1 Difference Between Shale Gas and Tight Sandstone Gas

(2)页岩气主要是指富有机质泥页岩层段中具有商业性产出的天然气。假如没有商业性的产出,也不应该是目前重点关注的对象。而对页岩气的地质资源量,也应该是指在目前可预见的技术条件下最终可以探明的页岩气资源总量(包括已探明和尚未探明的)。如果在相当长的一段时间内,不可能探明和开发的,应该不属于页岩气资源潜力评价的范围。

(3)目前,国外已经发现的页岩气源岩范围很广泛,包括热裂解成因的热解气和生物气。应该注意的是,热解气源岩应该是页岩气研究和发现的主体。对个别特殊条件下形成的生物气,不应该是重点关注的对象,也不是放松页岩气成熟门限的理由。

1.2 页岩气资源潜力评价对象

根据定义,页岩气并非单指泥页岩中的页岩气,也包含其夹层中的天然气,因而页岩气的资源评价对象应该是含气的泥页岩层段。页岩气评价对象具体是:对整个含气层段进行评价;以泥页岩为主体的层段产出的气才可称为页岩气;在该层段内如果存在砂岩、碳酸盐岩,它们赋存天然气,也同样应该是评价的对象。评价对象的关键不是以岩性进行划分,而应该以是否具有可商业开发的页岩气为主要标准。

什么样的泥页岩可能含有可供商业开发的天然气,如何确定页岩气选区和评价对象,对此国内外石油公司和研究者对泥页岩的评价和选区的认识还有一定差异。表1列出了普遍应用的标准。这些标准主要集中在源岩的总有机碳、成熟度、厚度、脆性矿物含量(质量分数,后文同)及含气量等参数。不同公司或研究者提出不同的标准,主要是基于泥页岩中不同的有机质类型,其生气门限和生气高峰不同,因而其成熟度门限不完全相同。同时,不同成熟度条件下,源岩的总有机碳不完全相同,因而不同演化阶段的总有机碳也没有可比性。因此,不同成熟度条件下,总有机碳的标准也不完全相同。在中国海相和陆相烃源岩,也不可能提出统一的泥页岩总有机碳标准,但根据含气量则有可能划分统一的标准。考虑到中国目前取样条件的限制,建议按照含气量分别为1、2 m3·t-1进行统一划分。

1.3 页岩气资源评价中有效页岩厚度取值问题

如果按照体积法进行资源量计算,则页岩气的地质资源量为

式中:QT为页岩气的地质资源量;Q1为吸附气资源量;Q2为游离气资源量;Q3为溶解气资源量。

表1 含气的泥页岩评价标准Tab.1 Gas-bearing Shale Evaluation Criteria

在较高成熟度源岩中,由于页岩所含的溶解气量极少,故页岩气的地质资源量可近似分解为吸附气资源量与游离气资源量之和

式中:S为泥页岩有效面积;h为泥页岩有效厚度;ρ为泥页岩密度;G为含气量;Z为天然气压缩因子。

根据式(2),泥页岩有效厚度是页岩气评价中非常重要的参数,直接影响页岩气资源量的准确性。在进行页岩气资源评价时,中国主要有3种评价方法。

(1)按照层段进行评价,对该层段内所有泥岩进行厚度累加,计算出页岩气的地质资源量。一般情况下,计算得到的页岩气地质资源量巨大。

(2)按照页岩气资源评价定义,对连续厚度大于30 m的泥页岩进行厚度统计,绘制出泥页岩平面的有效厚度,计算页岩气的地质资源量。应用该方法计算得出的资源量评价数据较为适中,但可能对本区泥页岩天然气资源评价不够准确。

(3)按照含气泥页岩层段进行有效厚度划分,仅对富含页岩气且页岩连续厚度大于30 m的泥页岩层段进行分析和评价。这种分析评价方法针对性强,页岩气资源评价结构相对较为可靠,对页岩气的开发也具有指导意义,但其评价结果的可靠性主要依赖于研究区重要的含气泥页岩层段划分的准确性,如果没有准确识别,则计算的页岩气地质资源量可能相对较为保守。

综上所述,笔者建议采用第3种方法,即按照含气的泥页岩层段进行有效的页岩气资源评价,对页岩气勘探与开发均具有重要的指导意义和参考价值。

2 泥页岩含气系统评价

2.1 评价思路

一般情况下,含气泥页岩层段均是属于有机质丰度相对较高的层段,在钻井剖面中是由上、下致密层封挡下的同一压力系统内的岩性组合,主要由富有机碳的泥页岩及呈夹层状的粉砂岩、砂岩、碳酸盐岩组成,或是与之对应的地震剖面及野外地质剖面在地层中同一压力系统内的岩性组合,可称为“夹心饼”或“三明治”式结构。在纵向上,可将其划分为含气泥页岩岩层段;在三维尺度上,可将该层段的分布泥页岩体称为泥页岩含气系统。而泥页岩含气系统的评价要求对烃源体的三维分布比较清晰,同时对其上、下致密层封挡的顶、底板也有深入分析。

顶、底板一般具有如下特征(图2):①由不渗透岩层组成,常常是致密的泥页岩、膏泥岩、膏盐层、灰岩、煤等;②一般不具有穿时性,而是沿着一定的地层分布;③能封堵泥页岩中形成的天然气,使其具有较高的浓度;④顶、底板可分为区域性或局部性的,区域性的则具有更大的烃源岩体,其赋存的天然气资源量更大;⑤顶、底板的深度尚没有严格要求,一般随压实程度的升高,泥岩的封闭性不断增加,但作为页岩气的源岩成熟度如果达到1.0%,则其泥岩至少达到了成岩作用晚期阶段;⑥顶、底板厚度如果为1 200~1 300 m,10 m厚的连续泥岩就可以对天然气进行有效封堵[13-14]。

依据测井响应及岩性组合特征、总有机碳、气测显示等资料进行划分(图2),以富有机碳的泥页岩作为含气页岩层段顶、底的界限,层段内不含明显水层,连续厚度一般不小于20 m。在纵向上,按照含气泥页岩层段进行评价划分,在平面上寻找含气泥页岩层段的平面分布;在此基础上,划分出泥页岩含气系统,并在其中划分出多个评价单元。

图2 根据气测资料划分含气泥页岩层段Fig.2 Division of Gas-bearing Clay Shale Section According to Gas Logging Data

纵向划分的依据(图2):①含气泥页岩层段是以富含有机质泥页岩为主的含气层段,内部可以有砂岩类、碳酸盐类夹层,其中泥页岩累计厚度大于含气泥页岩层段厚度的50%以上;②顶、底板为致密岩层,内部砂岩条带较薄,或者无明显水层,不存在形成天然气的泄漏;③在该层段内气测曲线上有明显异常;④自然伽马、电阻率、声波时差、密度等测井曲线特征;⑤具有一定的压力异常。平面上追索的依据:①含气泥页岩层段可在平面上(物探资料或露头剖面上)进行追索;②顶、底板分布比较稳定;③系统内没有大的张性断层造成天然气泄漏。

2.2 纵向单元的精细分析

可以将泥页岩含气系统的纵向单元称为含气泥页岩层段。在纵向上,应该对含气泥页岩层段进行精细分析,可主要依据钻井资料进行研究和剖析。如果钻井资料不完备,也可考虑露头资料,以富含有机质泥页岩发育段为目标层进行深入分析。

确定含气泥页岩层段内不同类型岩性的厚度和参数是一项关键且重要的工作。确定方法是统计每口井泥页岩含气层段(系统)的有效厚度,并绘制泥页岩有效厚度等厚图。在计算厚度及其相关参数时,需按泥页岩类、砂岩类、碳酸盐等不同岩相进行分类计算。

以含气页岩层段为单元,按3种岩相带进行举例统计(图3),分别统计泥页岩、砂岩和碳酸盐岩3类岩相的厚度。在图3中,Yi为第i小层生油潜力。

泥页岩厚度H1为

式中:ΔX为目的层段某参数加权平均值;hi为第i小层厚度,i=1,2,…,9;Xi为第i小层参数的平均数;m为小层个数。

3 影响含气量的主要因素

在应用泥页岩的含气量数据时,需进行可靠性分析,其数据的可靠性程度受含气量的测试方法所影响。岩石中的含气量等于吸附气、游离气和溶解气含量之和。

根据现场解析气实测数据,解析法是测量页岩含气量的最直接方法,通常在取芯现场完成。钻井取芯过程中,待岩芯提上井口后迅速将其装入样品罐,在模拟地层温度条件下测量页岩中天然气的释放总量,该值通常是吸附气量与游离气量之和。

根据等温吸附试验得到的等温吸附曲线,可以获得不同样品在不同压力(深度)下的最大吸附气含量,也可通过试验确定该页岩样品的Langmuir方程计算参数。一般来说,送样时尽量要求等温吸附试验在与地层温度相同条件下进行。需要说明的是,采用等温吸附模拟法计算所得的含气量可能与实测的含气量不吻合,个别情况甚至大于实测含气量,需甄别使用。

研究表明,影响含气量的关键参数除了埋深,总有机碳,镜质体反射率,顶、底板条件等外,岩石比表面积及孔径分布试验所得参数(包括BET比表面积、Langmuir比表面积、BET单点孔体积和BET平均孔直径)、岩石矿物成分(黏土矿物、石英、方解石和黄铁矿含量)与含气量具有一定的相关性。可以通过多元统计方法,形成一个多元相关关系,确定各参数的权重,采用确定性方程拟合得到含气量的概率分布。

以中国石油化工股份有限公司南方某区块的资料为例,把现场解析总含气量、TOC值、BET比表面积、Langmuir比表面积、BET单点孔体积、BET平均孔直径、石英含量、方解石含量和黄铁矿含量等进行多元线性回归分析。以现场解析总含气量为因变量,其他为自变量,可以得到以下方程

式中:G1为现场解析总含气量;T为TOC值;B为BET比表面积;S1为石英含量;F为方解石含量;P为黄铁矿含量。

从式(4)可以看出,现场解析总含气量主要受源岩的TOC值控制、其次是黄铁矿含量、比表面积、石英含量。因而,在一个地区可以用TOC值推测原地气量(original gas-in-place,OGIP)。

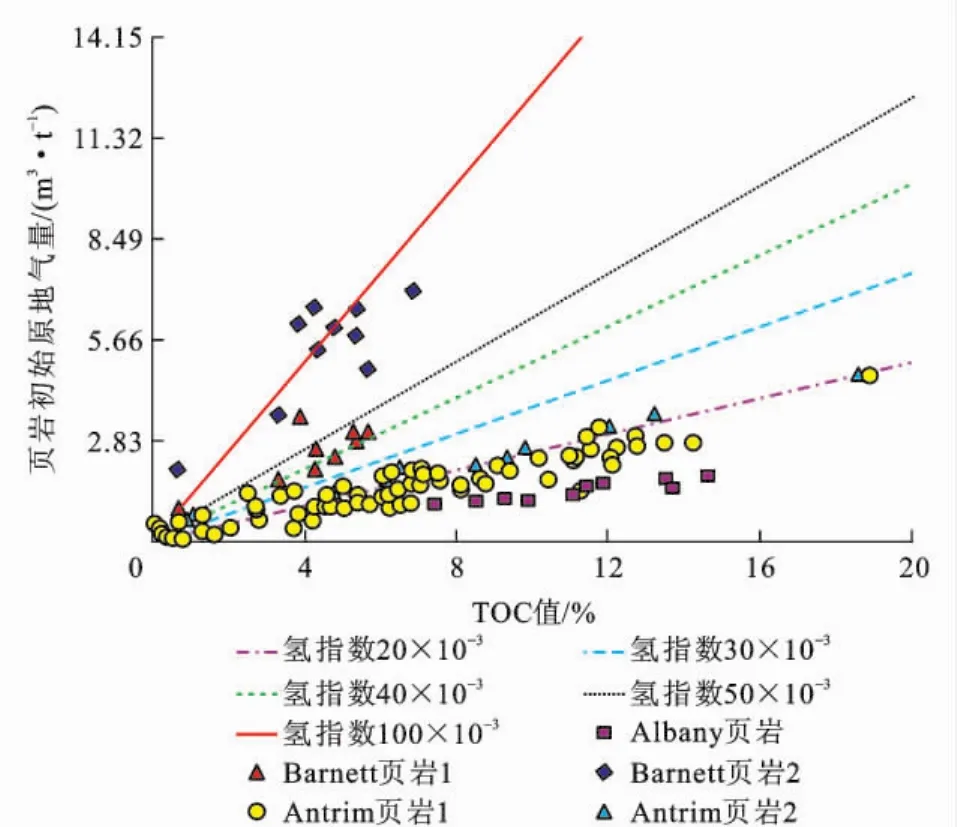

从图4[15]可以看出,如果一个地区缺乏实测数据,根据泥页岩的TOC值和氢指数,也可以计算出泥页岩的页岩初始原地气量,从而进行页岩气的资源评价。图4中不同直线的斜率表示不同源岩氢指数的大小。

图4 美国典型页岩气盆地初始原地页岩气量与TOC值的关系Fig.4 Relationships Between Original Gas-in-place and Total Organic Carbon in Typical Shale Gas Basins of America

4 页岩气资源潜力评价方法的选择

总体上,把握优先评价典型成熟区块(参数齐全、资料丰富)的原则。充分利用已经取得的资源评价成果,根据评价单元的勘探程度和资源类型,选择适合的评价方法;按照不同的评价流程,进行评价资料的收集、整理,完成资源评价基础数据表和基础图件;优选不同类型且勘探程度较高的评价单元,建立类比标准区,采用体积法进行资源量计算(表2);对于勘探程度较低的评价单元,运用含气量类比法、资源丰度类比法进行资源量计算,全面、准确、客观地评价研究区的页岩气资源潜力,为中国的油气资源发展战略和编制页岩气资源中长期发展规划提供依据。同时,各个研究区勘探程度不一,而且各个地区的资料和完善程度不一,特考虑如下4个原则。

表2 不同勘探程度页岩气的资源评价方法Tab.2 Shale Gas Resource Evaluation Methods in Different Degrees of Exploration

(1)可靠性:各个评价区地质情况各异,因而在进行页岩气的资源评价时,应该考虑到页岩气的科学内涵与可利用程度,结合各个地区的实际情况,力求考虑到评价方法的科学性、合理性、可靠性和可操作性,最大程度地取得合理、可信的页岩气资源评价数据。

(2)评价方法:根据勘探程度不同,选择不同评价方法,主要依据钻遇页岩气评价有效层段的井数和测井资料、评价区块的已有二维或三维地球物理数据,取得样品的地球化学、储层、含气量等相关测试资料,可划分出页岩气的相对高勘探程度区或低勘探程度区,建议分别使用体积法和类比法进行计算。

(3)分级评价原则:由于页岩气在纵横向均存在非均质性,因而纵向上对其非均质性应该有刻画和描述的方法。在可能的情况下,采用分级进行资源评价。资源量分级必须统一,要有可比性,便于资源量分级汇总,本次页岩气资源量分级拟采用3级(好、中、差)来评价资源的优劣程度。

(4)分类评价原则:对计算页岩气资源量,要按照不同分类条件进行分类统计,例如可分别按照地表条件,埋藏深度、总有机碳等分类统计其赋存的页岩气资源量,提供可靠、清晰的分类资源量。

(5)页岩气可采资源量评价。对页岩气的可采资源量评价是一个研究难点,因为中国尚缺乏生产数据的支撑,也没有相关区块详尽的开发资料,因而目前笔者只能借用国外资料进行探索性的研究。利用国外公开的资料,依据主元素法来研究影响开采系数的主要因素。计算公式为

式中:F1为开采系数;Sw为含水饱和度;Q为含气量;P1为储集层压力;A为面积;D为深度;H为厚度;φ为孔隙度。

从式(5)中可以看出,TOC值和Ro的权重较大,其次为含水饱和度、含气量及储集层压力,其他参数相对来说是次要的。因而,笔者建议采用Ro与TOC值的乘积和开采系数的关系图,依据国外盆地的曲线模型进行拟合,获得一个关系模型,进行开采系数的预测。

5 结 语

(1)中国学者在页岩气研究中存在以下共识和问题:页岩气是未来重要的补充能源,但其发展尚需要大量工作;对页岩气的概念和资源评价方法逐渐趋于统一;关注的泥页岩评价指标主要是总有机碳、成熟度、连续厚度和泥页岩中脆性矿物含量。

(2)通过对页岩气定义的限定,提出含气泥页岩层段和泥页岩含气系统的概念。应用含气泥页岩层段和系统的概念更有利于页岩气的资源评价和开发。同时,除了常规的泥页岩评价指标外,应该对泥页岩层段和系统中顶、底板的研究给予高度重视。同时提出了顶、底板的主要特征,特别是不渗透岩层能封堵泥页岩中形成的天然气。

(3)对页岩气资源评价的关键参数及存在问题进行了讨论,认为按照含气泥页岩层段进行页岩气资源量计算更具现实意义。在页岩气资源量计算中,应该考虑到烃源岩纵横向上的非均质性,应用权重系数考虑不同厚度烃源岩的总有机碳参数;同时,提出了一种新的泥页岩含气系统纵向单元精细划分方法。

(4)中国目前对页岩气中的吸附气和游离气测试方法尚不统一,对同一样品测试结果相差较大,缺乏相应的分析测试标准,试验测试技术能力亟待提高。同时,结合国外资料,提出了按照泥页岩TOC值及氢指数确定含气量的方法。尽管其结果不一定很精确,但对于目前测试数据误差较大或缺乏的情况,有重要的参考价值。

(5)按照不同勘探程度选取页岩气资源评价的方法,评价页岩气资源的原则有:兼顾评价方法的科学性、合理性、可靠性和可操作性;根据勘探程度选择评价方法,分类评价与分级评价相统一。根据对国外资料的分析,建议采用Ro与TOC值的乘积和开采系数的关系图,并依据国外盆地的曲线模型进行拟合,获得关系模型,进行开采系数的预测。

References:

[1] 张金川,金之钧,袁明生.页岩气成藏机理和分布[J].天然气工业,2004,24(7),15-18.

ZHANG Jin-chuan,JIN Zhi-jun,YUAN Ming-sheng.Reservoiring Mechanism of Shale Gas and Its Distribution[J].Natural Gas Industry,2004,24(7):15-18.[2] 陈尚斌,朱炎铭,王红岩,等.中国页岩气研究现状与发展趋势[J].石油学报,2010,31(4):689-694.

CHEN Shang-bin,ZHU Yan-ming,WANG Hongyan,et al.Research Status and Trends of Shale Gas in China[J].Acta Petrolei Sinica,2010,31(4):689-694.[3] 徐国盛,徐志星,段 亮,等.页岩气研究现状及发展趋势[J].成都理工大学学报:自然科学版,2011,38(6):603-610.

XU Guo-sheng,XU Zhi-xing,DUAN Liang,et al.Status and Development Tendency of Shale Gas Research[J].Journal of Chengdu University of Technology:Science and Technology Edition,2011,38(6):603-610.

[4] 范昌育,王震亮.页岩气富集与高产的地质因素和过程[J].石油实验地质,2010,32(5):465-469.

FAN Chang-yu,WANG Zhen-liang.Geological Factors and Process in Enrichment and High Production of Shale Gas[J].Petroleum Geology and Experiment,2010,32(5):465-469.

[5] 页岩气地质与勘探开发实践丛书编委会.北美地区页岩气勘探开发新进展[M].北京:石油工业出版社,2009.

Editorial Committee of Shale Gas Geology Exploration and Development Series.New Development of Shale Gas Exploration and Development in North American[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2009.

[6] 页岩气地质与勘探开发实践丛书编委会.中国页岩气地质研究进展[M].北京:石油工业出版社,2011.

Editorial Committee of Shale Gas Geology Explora-tion and Development Series.Development of Shale Gas Geology in China[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2011.

[7] 邹才能.非常规天然气地质[M].北京:地质出版社,2011.

ZOU Cai-neng.Unconventional Petroleum Geology[M].Beijing:Geology Publishing House,2011.

[8] 孙赞东,贾承造,李相方.非常规油气勘探与开发[M].北京:石油工业出版社,2011.

SUN Zan-dong,JIA Cheng-zao,LI Xiang-fang.Unconventioal Petroleum Exploration and Development[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2011.

[9] 李延钧,刘 欢,刘家霞,等.页岩气地质选区及资源潜力评价方法[J].西南石油大学学报:自然科学版,2011,33(2):28-34.

LI Yan-jun,LIU Huan,LIU Jia-xia,et al.Geological Regional Selection and an Evaluation Method of Resource Potential of Shale Gas[J].Journal of Southwest Petroleum University:Science and Technology Edition,2011,33(2):28-34.

[10] 赵靖舟,方朝强,张 洁,等.由北美页岩气勘探开发看我国页岩气选区评价[J].西安石油大学学报:自然科学版,2011,26(2):1-7.

ZHAO Jing-zhou,FANG Chao-qiang,ZHANG Jie,et al.Evaluation of China Shale Gas from the Exploration and Development of North America Shale Gas[J].Journal of Xi'an Shiyou University:Natural Science Edition,2011,26(2):1-7.

[11] HARTMAN R C,LASSELL P,BHATTA N.Recent Advances in the Analytical Methods Used for Shale Gas Reservoir Gas-in-place Assessment[R].San Antonio:AAPG,2008.

[12] BUSTIN R M.Comparative Analyses of Producing Gas Shales:Rethinking Methodologies of Characterizing Gas-in-place in Gas Shales[C]∥LUFHOLM P,COX D.2005 WTGS Fall Symposium.Midland:West Texas Geological Society,2005:39.

[13] 陈昭年.石油与天然气地质学[M].北京:地质出版社,2005.

CHEN Zhao-nian.Petroleum Geology[M].Beijing:Geology Publishing House,2005.

[14] 侯读杰,冯子辉.油气地球化学[M].北京:石油工业出版社,2011.HOU Du-jie,FENG Zi-hui.Petroleum Geochemistry[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2011.

[15] 王飞宇,贺志勇,孟晓辉,等.页岩气赋存形式和初始原地气量(OGIP)预测技术[J].天然气地球科学,2011,22(3):501-510.

WANG Fei-yu,HE Zhi-yong,MENG Xiao-hui,et al.Occurrence of Shale Gas and Prediction of Original Gas-in-place(OGIP)[J].Natural Gas Geoscience, 2011,22(3):501-510.

Discussion on the Key Issues of Resource Potential Evaluation for Shale Gas

HOU Du-jie1,2,BAO Shu-jing3,MAO Xiao-ping1,2,CHEN Xin-jun3,MA Ning1,

ZHANG Xiao-tao1,YANG Guang-qing1,SUN Chao1

(1.School of Energy Resources,China University of Geosciences,Beijing 100083,China;2.Key Laboratory

of Marine Reservoir Evolution and Hydrocarbon Accumulation Mechanism of Ministry of Education,

China University of Geosciences,Beijing 100083,China;3.Exploration and Production Research Institute,Sinopec,Beijing 100083,China)

According to the review on shale gas,it is believed that shale gas is important additional energy in future,but the development still needed a lot of work;the scholars'outlook on concept of shale gas and resource evaluation method gradually reach unanimity in China,and the evaluating indicators of clay shale focused are mainly total organic carbon,maturity,continuous thickness and content of brittle mineral in clay shale.The concepts of gas-bearing clay shale section and clay shale gas-bearing system were suggested based on the limited definition of shale gas,and the application was more favorable to the resource evolution and development of shale gas.Besides the normal evolution indicator of clay shale,the study on the top and floor ofslay shale section and system was very important;the main features of top and floor were introduced,especially the impermeable terrane could seal the gas from clay shale.For the calculation of resource amount of shale gas,the inhomogeneity of hydrocarbon source rock in vertical and horizontal directions should be considered,and the abundance of organic matter of hydrocarbon source rock with different thicknesses was considered with the application of weight coefficient;meantime,a new method to subtly divide the vertical unit of clay shale gas-bearing system was proposed.Because the test methods of adsorbed and free gases were not yet uniform in China,the test results for the same sample were different and the corresponding analysis test standard was shortage,so that a new method for calculating gas content was proposed according to the total organic carbon and hydrogen index of clay shale;the result calculated by the new method might not be very accurate,but it was important under the condition of measurement data with error significantly or shortage.Characteristics of resource evolution of shale gas could include scientificity,rationality,reliability and operability;evaluation method was selected according to the degree of exploration,and classification evaluation was integrated with grade evaluation.The relation diagram between recoverable coefficient and the product of vitrinite reflectance and total organic carbon was recommended to predict the recoverable coefficient.

shale gas;resource evaluation;clay shale;gas-bearing system;section;total organic carbon;vitrinite reflectance;recoverable coefficient

P618.12;TE122

A

1672-6561(2012)03-0007-10

2012-03-28

国家自然科学基金项目(40972097)

侯读杰(1964-),男,河南唐河人,教授,博士研究生导师,工学博士,E-mail:hdj@cugb.edu.cn。