1910年以来沈阳城区土地利用空间格局变化

2012-08-21刘志强王秋兵刘洪彬董秀茹

孙 雁,刘志强,王秋兵,刘洪彬,董秀茹

(1.沈阳农业大学土地与环境学院,辽宁沈阳 110866;2.沈阳市规划和国土资源局,辽宁沈阳 110003;3.沈阳市勘察测绘研究院,辽宁沈阳 110015)

1910年以来沈阳城区土地利用空间格局变化

孙 雁1,2,刘志强3,王秋兵1,刘洪彬1,董秀茹1

(1.沈阳农业大学土地与环境学院,辽宁沈阳 110866;2.沈阳市规划和国土资源局,辽宁沈阳 110003;3.沈阳市勘察测绘研究院,辽宁沈阳 110015)

研究目的:量化研究1910—2010年间沈阳城区土地利用数量、结构和景观格局等变化特征,并结合各时期不同的历史背景,分析政策制度对城市土地利用变化的影响。研究方法:空间统计分析和景观格局指数分析方法。研究结果:1910—2010年期间,各土地利用类型面积大幅度增加,其中1910—1931年期间年均变化量最小,平均为0.18 km2/年,1996—2010年间平均变化量迅速增加到2.72 km2/年,尤其是工商业用地增加量最大,为5.83 km2/年;另外,整个研究时段内的景观多样性指数、均匀度指数、分离度指数呈下降趋势,而优势度指数出现上升趋势。研究结论:不同时期土地利用空间格局变化存在较大差异,各组分的复杂性和分离度降低,大斑块的优势度增加。这些变化都直接和间接地与社会宏观经济制度、城市功能定位、土地政策及土地管理等政策制度密切相关。

土地利用;空间格局;变化;政策制度

随着中国工业化进程的加快,城市化水平的不断提高,城市土地利用空间格局发生了巨大的变化,土地利用迅猛扩张、用地结构不平衡、空间分布不合理等问题突显,使得城市土地利用变化研究成为热点[1]。学者们对北京、天津、重庆、包头、杭州、乌鲁木齐、哈尔滨、长春等城市土地利用变化情况进行了研究[2-8],在时间尺度上,大多数学者探讨了10—30年间的城市土地利用变化规律及其驱动力[9-13],只有少数学者在更长的时间尺度上研究了城市土地利用空间格局的演变特征[14-15]。城市土地利用变化不是一朝一夕完成的,每一次变化都是在特定的历史条件下产生的。本文以沈阳市为例,从百年时间尺度,研究1910年以来沈阳城市土地利用结构和格局变化特征,旨在遵循城市成长的历史轨迹,以社会政策制度变迁为背景,探索城市空间格局变化规律及深层次原因,为沈阳市今后优化土地利用空间格局,并制定完善的政策制度提供依据。

1 研究区概况

沈阳市位于辽宁省中北部,介于东经122°25′—123°48′,北纬41°11′—43°02′。沈阳是一座古老的城市,早在7000多年前的新石器时代,就有先民在此农耕渔猎、繁衍生息。曾经作为清政府的京都——“盛京”,清政府迁都北京后,盛京为陪都,在盛京设奉天府。19世纪鸦片战争之后,沈阳进入了半封建半殖民地社会。1911年辛亥革命后建立了中华民国。1930年,将奉天改为沈阳市,在这期间,城市规模迅速扩大,沈阳逐渐成为东北地区的政治、经济、文化中心和交通枢纽。1948年11月,沈阳解放,成为全国的重工业基地直至今天。

2 研究方法

2.1 数据来源和处理

2.1.1 数据来源 按照1910年以来沈阳市社会变迁经历的重要历史阶段,采用6个时期的数据,包括:晚清时期1910年的1∶10000《最新实测奉天省城全图》,伪满州国时期1931年的1∶10000《辽宁省城市街全图》,新中国成立初期1949年的1∶20000《沈阳市详细地图》,改革开放初期1978年的1∶25000《沈阳市现状图》,对外开放时期1996年的1∶20000《沈阳市中心城区现状图》,经济快速发展时期2010年的1∶10000城市用地现状图。上述土地利用信息数据源中,1910年、1931年、1949年数据为历史地图类,来源于辽宁省档案馆和个人收藏,其他数据来源于沈阳市土地管理部门。

2.1.2 数据处理 (1)对各时期数据进行配准。以城区地形图为参考底图,在每个时期的图件上都选取“方城”(沈阳历史保护建筑区域,至今一直保留)的西北角和东南角以及沈阳站三个参考点,以上三个参考点均为基本没有变化的标志性地物,应用ArcGIS的地图配准功能,以2010年矢量格式的城市用地现状图上的参考点为标准,对历史图件进行变形纠正和数据匹配,使各个时期地图上的参考点与其相应参考点进行配准,最后使各时期栅格数据与2010年数据能够无缝套合在一起,为历史图件矢量化提供底图基础。(2)地图数据矢量化。针对每个时期的栅格数据建立6个时期相应的矢量图层,统一坐标系统为西安80坐标系、统一精度比例尺为1∶10000;在ArcGIS支持下,应用地图制图方法,基于面向对象和地图综合方法,交互提取城市边界,矢量化土地利用斑块界线,使每期空间数据的提取是在前一期空间数据上进行分割和扩展,并查阅历史资料进行验证。利用面向对象方法进行土地利用信息提取,可以避免多时期城市土地利用图层进行叠加分析时产生的错位和误差,提高多源空间数据融合和定位分析的精度。(3)获取土地利用类型属性信息。本研究依据城市用地分类标准,并结合各历史时期图件的用地分类,将土地利用类型统一划分为:居住、工商业、公用事业、交通运输、绿地、其他用地6种土地利用类型。针对历史地图主要以街区、各类地物的形式表示土地利用信息,需结合图例对图面信息进行解译,确定斑块的土地利用类型信息。例如,1910年图件中图例为“房、楼”的图斑归为居住用地;图例为“银行、砖窑”的图斑归为工商业用地;将图例为“衙署、学堂、分局、分所、庙、局、所、警务公所、探访局、塔”的归为公用事业用地;将“铁道、已成马路、定修马路、大道、人行道路、车站”归为交通运输用地;将图例为“大小树、草、菜园”归为绿地、将“军营、日军占用地、屠兽场、水泡、干泡”归为其他用地。1931年、1949年图件进行类似操作以提取土地利用类型属性信息,不再赘述。另外,1978年、1996年、2010年用地数据均为城市土地利用现状图,以不同用地类型反映土地利用信息,直接按照土地利用分类标准,获得土地利用类型信息。

2.2 土地利用空间格局变化分析方法

2.2.1 空间统计分析 通过ArcGIS获得土地利用信息,共获得6期土地利用类型的面积及构成情况[16-18],并计算每年土地利用变化量,表达式为:

式1中,vi为每年各土地利用类型变化量,ubj、uaj为研究阶段始末时期第j类土地利用类型的面积,t为研究时段长度。

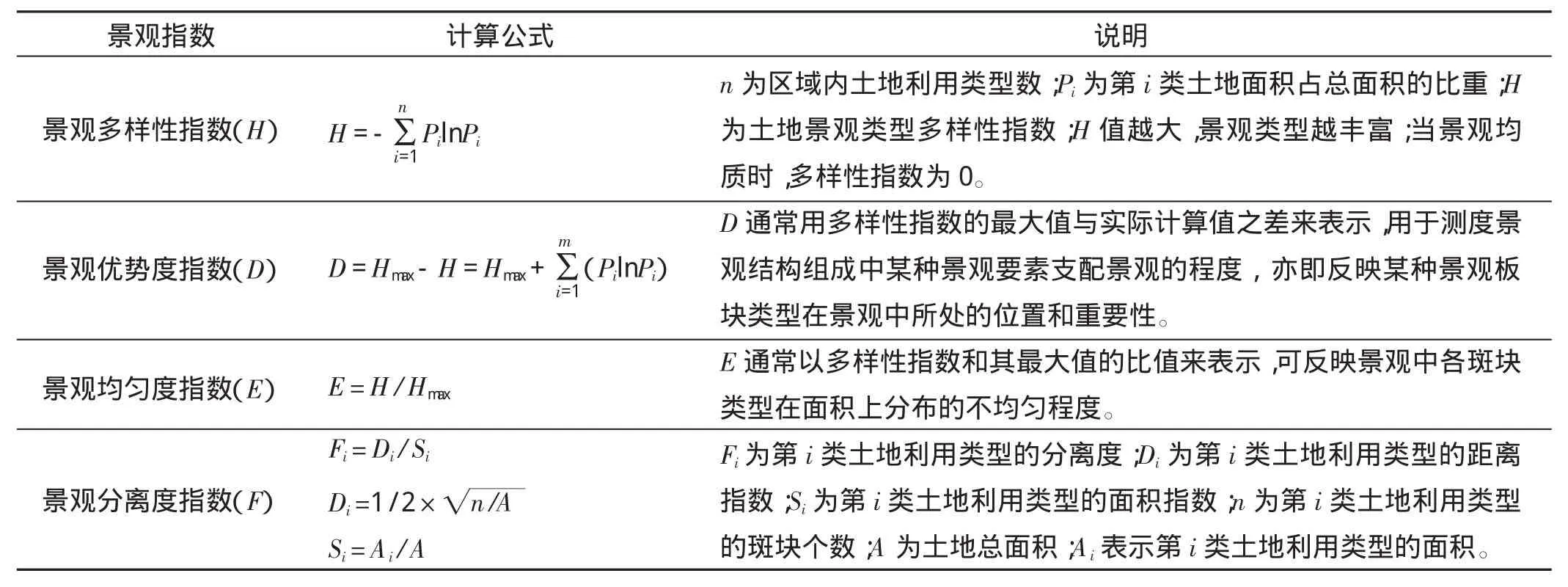

2.2.2 土地利用景观格局分析方法[19-22]景观格局是景观空间异质性的具体表现,通过景观格局分析方法定量分析空间格局变化特征。本文选取了景观多样性指数、景观优势度指数、景观均匀度指数、景观分离度指数等指标来分析研究区土地利用空间格局的演变规律(表1)。

表1 景观指数计算方法Tab.1 Calculation methods of the landscape index

3 结果与分析

3.1 研究区各土地利用类型数量和结构变化

3.1.1 数量变化 对6个时期土地利用类型图进行空间统计分析[23],得出各时期不同土地利用类型的面积和比例(表2)。1910—2010年间,各土地利用类型面积大幅度增加,其中,工商业用地扩展量最大,1910年仅为0.452 km2,到2010年增加至148.663 km2,是原来的328倍;居住用地扩展量次之,1910年为7.347 km2,到2010年增至126.159 km2,用地面积扩大了118.812 km2,是原来的17倍;交通运输用地扩展量为130.973 km2、公用事业用地扩展量为34.86 km2;绿地的扩展量最小仅为14.262 km2。虽然城市总体扩展规模很大,但是大部分用来进行基础设施和工商业用地建设,绿地的扩展量表现出明显的不相适应性。

各时期土地利用变化量具有明显的特征:1910—1931年期间,各土地利用类型的年均变化量最小,平均为0.18 km2/年;1931—1948年各土地利用类型的年均变化量呈增加趋势,尤其是居住用地和工商业用地年变化量分别为1.59 km2和0.82 km2,其他土地利用类型变化量不大;1948—1978年各土地利用类型的年均变化量最小仅为0.28 km2/年,其中居住用地年均变化量明显下降;1978年以后各土地利用类型的年均变化量呈持续增加趋势,1978—1996间各土地利用类型平均变化量为1.0 km2/年,1996—2010年间各土地利用类型平均变化量迅速增加到2.72 km2/年,尤其是工商业用地增加量最大,为5.83 km2/年,其次是居住用地,为5.06 km2/年,交通运输用地增加量为3.41 km2/年。

表2 不同时期各土地利用类型变化情况Tab.2 The quantity changes of different land use types in different period

3.1.2 结构变化 根据国家标准,城市用地较适宜的结构比例为:居住用地25.0%—40.0%,公共管理与公共服务用地5.0%—8.0%,工业用地15.0%—30.0%,道路广场用地10.0%—25.0%,绿地10.0%—15.0%。与上述较适宜的土地利用结构进行比较分析,从表2可看出,1910年和1931年土地利用结构类似,居住用地比例较合理,在35%左右;工商业用地比例偏低,都在5%以下,低于适合比例的下限;公用事业用地比例在适宜比例范围内;交通运输比例偏高,与当时殖民侵入修建大量公路、铁路等有关;绿地远远低于较适宜结构比例,仅为3%左右。1948年居住用地比例偏高,随着社会经济的发展,工商业用地比例上升到合理比例范围内,为18.56%;公用事业用地偏低,比适宜比例的下限还低;交通运输比例比较适宜;绿地比例仍然偏低,不足适宜比例的一半,仅为3.6%左右。1978年、1996年、2010年土地利用结构类似,居住用地比例分别为24.71%、21.11%和26.25%,比例偏低,为适宜比例的下限;工商业用地比例快速上升,分别为25.6%、25.58%和30.93%,均为适宜比例的中上水平;道路交通用地比例偏高,为25%以上;绿地比例有所提高,但离适宜比例还有一些差距。可见以1949年分界点,新中国成立前,居住用地占明显的主导地位,占30.0%—50.0%,而新中国成立后居住用地的比例下降;工商业用地比例明显上升,由1910年的2.14%上升至2010年的30.93%;交通运输用地比例也较高;公用事业用地比例变化不大;绿地比例一直处于较低水平。

3.2 研究区空间格局变化特征分析

利用景观多样性指数、景观均匀度指数、景观分离度指数和景观优势度指数[24],计算得到研究区不同阶段土地利用景观格局变化情况(表3),可看出:

(1)1910—1931年期间,经历了显著的景观转化。景观多样性指数从1.8566变为1.3653、优势度指数从0.0649变为0.4265、均匀度指数从1.0362变为0.7620、分离度指数从0.0853变为0.0835。1910年的土地利用景观多样性指数、均匀度指数、分离度指数为整个100年间的最大值,说明1910年景观的多样性最复杂、不均匀程度最高、分离度最大,某种景观类型占优势的程度最低。到了1931年,随着城市规划的逐步实施,景观多样性降低、景观不均匀程度大大减弱、景观分离度指数变化不大,区域内的斑块仍比较分散。另外,某景观斑块支配景观的程度越来越大,说明城市景观格局趋于稳定。

表3 研究区总体景观指数Tab.3 Landscape index of the study area

(2)1931—1948年期间,景观多样性指数从1.3653变为1.3431、优势度指数从0.4265变为0.4486、均匀度指数从0.7620变为0.7496、分离度指数从0.0835变为0.0284。在此期间,景观多样性指数、均匀度指数、分离度指数都沿着上一时期的发展趋势变化,变化幅度很小,说明研究区景观格局的复杂性略有降低、景观类型优势度略有增加,景观不均匀程度有所减少,景观格局仍然不稳定。另外,景观分离度指数较前一时期大幅度降低,变化程度很大,说明区域内的斑块不再像前一时期那么分散,而是越来越集聚。

(3)1948—1978年期间,景观多样性指数从1.3431变为1.6161、优势度指数从0.4486变为0.1756、均匀度指数从0.7496变为0.9020、分离度指数从0.0284变为0.0222。1948年的景观多样性指数、均匀度指数、分离度指数是该景观指数在整个时期变化的转折点,相应景观格局指数的变化趋势,不再沿原有的发展趋势变化,而是向相反方向变化,即景观多样性指数开始大幅度上升、景观优势度开始大幅度下降、景观不均匀度指数也开始上升,同时多样性指数为整个研究期内最小、优势度指数为整个研究区最大、均匀度指数为整个研究区最小。说明1948年景观斑块复杂程度最低,某种景观类型占景观格局支配程度最大,景观不均匀程度最小,景观格局比较稳定。另外,分离度指数仍沿着前一时期的下降趋势继续下降,但下降幅度较小,说明区域斑块仍是越来越集聚的发展趋势。

(4)1978—1996年,景观多样性指数从1.6161变为1.5564、优势度指数0.1756变为0.2354、均匀度指数从0.9020变为0.8686、分离度指数从0.0222变为0.0184。在此期间,景观多样性指数、景观均匀度指数和景观分离度指数都有所下降,研究区域在该时期景观丰富程度、景观不均匀程度和景观分离度均降低,而景观优势度又开始增加,并有继续增加的趋势,说明景观类型支配景观的程度越来越大、斑块越来越集聚、越来越稳定。

(5)1996—2010年,景观多样性指数从1.5564变为1.4931、优势度指数从0.2354变为0.2987、均匀度指数从0.8686变为0.8333、分离度指数从0.0184变为0.0274。此期间的景观多样性指数、均匀度指数、优势度指数都沿着上一时期的发展趋势变化,只是变化幅度与前一时期接近,研究区景观格局的丰富程度降低、景观类型优势度继续增加、景观不均匀程度继续减少,说明景观类型的丰富程度逐渐降低、不均匀度也在减少,稳定性增强,而景观分离度开始反弹,即开始小幅度上升,这是因为城市化进程加快,原来城区范围向外围扩张,各土地利用类型分散到沈阳市的郊区,因此斑块的分散程度又开始回升。

4 政策制度对城市土地利用变化的影响

(1)宏观经济制度的影响。1948年沈阳解放前夕,城市商户倒闭过半,城市基础设施残缺不全,城市用地布局混乱。新中国成立初期以经济恢复为主要目标,各项重点工业项目及配套工程在沈阳落户对城市空间布局和发展产生了极其重要的影响。1978年改革开放后,党的工作重点转移到四化建设上来,沈阳城市建设速度明显加快,并开始注重对土地利用结构与布局的调整,城市结构的突出特点是土地利用高度的微观混合,即住宅和工商业用地的混合。1996年以后在市场经济的指导下,城市工业化进程加快,沈阳作为东北最大的中心城市,城市土地利用空间一扩再扩,速度迅猛。

(2)城市功能定位的影响。1910年城市作为东部政治的中心,以盛京城为发展中心,即如今的沈河区比较繁荣;1931—1948年殖民地时期,由于战时需要,南满铁路和铁路附属地的建设,打破了原有城市格局,日本为巩固其统治和进行大规模的经济掠夺,建设了铁西工业区,并扩大了如今的和平区和皇姑区,奠定了沈阳城市功能分区的基础;新中国成立初期城市以恢复和改造为主题,城市面貌有了初步改善。从“一五”时期起作为国家重点工业建设地区,城市工业用地的比重逐渐提高,同时城市环境受到了污染。随着1996以后“宜居”城市的提出,位于市内的工业区逐渐搬迁至城市边缘区域,城市中心的公用设施更加完善,增加了大量的公用事业用地。

(3)土地管理制度的影响。新中国成立以后到1978年城市土地和房产实行统一管理,房产业管理局既管房、又管地,但侧重于管房,使得当时城市土地管理缺乏统筹管理。1979年农业部恢复了土地利用局,1982年农业部下设土地管理局,土地管理进入了统管和分管相结合的时期。1986年在地方正式建立了土地管理部门,建设征用、划拨土地开始走上了依法审批的轨道,乱占滥用土地的势头得到一定程度的遏制。1998年以后土地管理体制和职能配置进一步细化和完善,包括土地规划、耕地保护、地籍管理、土地利用、执法检查等部门,土地利用的监管逐渐提到日程。最严格的土地管理制度的逐步完善,促进了城市土地统筹规划、各类用地布局趋于合理。

(4)土地政策的影响。新中国成立初期城市土地沿袭了原来的租赁关系实行城市土地有偿使用,到1978年城市土地制度的主要特征是土地进入无偿、无限期和无流动的使用制度,从某种程度上降低了城市土地的使用效率,此期间土地利用变化量最低。1978年以后城市土地属于国家所有,1990年开始探索土地有偿使用、土地使用费的征收等制度,1999年城市土地有偿使用全面推进,土地出让进入法制轨道,2000年以来土地有偿使用制度日臻完善,并制定了土地所有制度、土地使用制度、土地交易制度、土地税收制度和土地监管制度等土地政策,改善了城市土地的使用粗放的现状,促进了城市土地的节约集约使用,土地利用景观类型各组分的复杂性和分离度降低,大斑块的优势度增加。

5 结论

(1)沈阳城区土地利用空间格局在1910—2010年的100年间发生了翻天覆地的变化。各土地利用类型面积随时间推移均呈增加趋势,其中,居住用地、工商业用地、交通用地呈明显的上升趋势,公用事业用地、绿地和其他用地上升趋势相对平缓;不同时期的土地利用结构变化显著,其中,居住用地一直占主导地位,尤其是新中国成立前,居住用地一直占30%—50%,而新中国成立后居住用地的比例下降,工商业用地比例明显上升,由1910年的2.14%上升至2010年的30.93%,而绿地比例一直偏低。

(2)研究区景观多样性指数和均匀度指数呈现先减少后增加又减少的变化过程;分离度指数呈现1996年以前一直大幅度减少,而1996—2010年呈现小幅度回升的变化过程;优势度指数呈现先增加后减少又增加的过程。整个研究时段内的景观多样性指数、均匀度指数、分离度指数呈下降趋势,而优势度指数呈现上升趋势,反映了该区域内各土地利用景观类型之间的复杂性和分离度降低,大斑块的优势度增加,景观格局稳定性增强。

(3)政策制度是影响城市土地利用变化的根源,从宏观大方向上左右城市土地利用空间的结构性转变。其中,宏观经济制度是土地利用空间扩展的动力,可以说城市土地利用变化过程也是适应城市经济发展的过程;城市功能定位对城市土地利用结构起决定作用,一定程度上指导土地利用空间形态和布局调整;土地管理制度影响区域内土地利用的协调统筹发展程度;土地政策的逐渐完善,促进了土地利用效率的提高。

针对当前城市土地利用空间扩展过快,土地利用结构不合理等问题,应加强城市土地利用与经济发展相适应方面的研究,避免过度估计城市的发展速度,而造成土地利用上的浪费;应侧重挖掘用地潜力和集约节约用地,调整土地利用内部结构,提高公用事业用地和绿地的比例,使土地利用结构趋于合理;应根据城市功能、结构、人口、环境承载力等方面实际情况,制定合理的城市规划和土地利用规划,以优化城市用地布局,并增强规划的法律地位和约束作用,使规划思想能够得到执行[25-26]。

(

):

[1]李秀彬.全球环境变化研究的核心领域——土地利用/土地覆被变化的国际研究动向[J].地理学报,1996,51(6):553-558.

[2]刘盛和,吴传钧,沈洪泉.基于GIS的北京城市土地利用扩展模式[J].地理学报,2000,55(4):407-416.

[3]甘心泰,苏根成,匡文慧.近20年天津市土地利用变化以及驱动力分析[J].长江大学学报(自然科学版),2011,8(11):261-264.

[4]陈金梁,洪惠坤,陈辉,等.城市建设用地扩展研究——以重庆市渝北区为例[J].西南师范大学学报(自然科学版),2007,32(2):140-144.

[5]邢海峰.包头市近10年城市用地扩展的特点、问题及其对策[J].城市用地,2006,13(6):70-73.

[6]邓劲松,李君,余亮,等.快速城市化过程中杭州市土地利用景观格局动态[J].应用生态学报,2008,19(9):2003-2008.

[7]张新焕,杨德刚,陈曦.乌鲁木齐近50年城市用地动态扩展及其机制分析[J].干旱区地理,2005,28(2):263-269.

[8]张新乐,张树文,李颖,等.近30年哈尔滨城市土地利用空间扩张及其驱动力分析[J].资源科学,2007,29(5):157-163.

[9]刘纪远,张增祥,庄大方,等.20世纪90年代中国土地利用变化时空特征及其成因分析[J].地理研究,2003,22(1):1-12.

[10]汤青,徐勇,刘毅.广东省土地利用变化时空分异及其与城市化和工业化的耦合关系[J].中国土地科学,2010,24(10):46-51.

[11]摆万奇,赵士洞.土地利用变化驱动力系统分析[J].资源科学,2001,23(3):39-41.

[12]周青,黄贤金,濮励杰,等.快速城镇化农村区域土地利用变化及驱动机制研究——以江苏省原锡山市为例[J].资源科学,

2004,26 (1 ):22-30.

[13]王秋兵,卢娜,边振兴.沈阳市城区扩展动态检测与驱动力分析[J].资源科学,2008,30(7):1068-1075.

[14]匡文慧,张树文,张养贞,等.长春百年城市土地利用空间结构演变特征研究[J].哈尔滨工业大学学报,2009,41(7):176-179.

[15]邓飚,郭华东.基于多源空间数据的鲁中北五湖近100年变化分析[J].古地理学报,2009,11(4):464-470.

[16]赵哲远,马奇,华元春,等.浙江省 1996—2005年土地利用变化分析[J].中国土地科学,2009,23(11):55-60.

[17]左玉强,郭润红,朱德举.太原市万柏林区城乡结合部的土地利用变化[J].中国土地科学,2003,17(2):52-58.

[18]何英彬,陈佑启,李志斌,等.北京市土地利用空间结构特征分析[J].农业工程学报,2010,26(2):313-318.

[19]卢磊,乔木,周生斌,等.阜康市土地利用变化的景观格局特征分析[J].农业系统科学与综合研究,2010,26(2):149-155.

[20]陈琼,周强,等.西宁主城区城市土地利用格局变化分析[J].经济地理,2010,30(2):244-248.

[21]郭丽英,王道龙,邱建军.环渤海区域土地利用景观格局变化分析[J].资源科学,2009,31(12):2144-2149.

[22]邓劲松,李君,余亮,等.快速城市化过程中杭州市土地利用景观格局动态[J].应用生态学报,2008,19(9):2003-2008.

[23]刘勇,张红,尹京苑.基于土地利用变化的太原市土地生态风险研究[J].中国土地科学,2009,23(1):52-60.

[24]吴晓旭,邹学勇.基于遥感与GIS的乌审旗土地利用变化研究[J].地理科学进展,2009,28(2):199-206.

[25]孙雁,刘志强,王秋兵,等.百年沈阳城市土地利用空间扩展及其驱动力分析[J].资源科学,2011,33(11):2022-2029.

[26]吴次芳,丁成日,张蔚文.中国城市理性增长与土地政策[M].北京:中国科学技术出版社,2006.

Land Use Spatial Structure Change of Urban Shenyang Since 1910

SUN Yan1,2,LIU Zhi-qiang3,WANG Qiu-bing1,LIU Hong-bin1,DONG Xiu-ru1

(1.Shenyang Agricultural Uinversity of Land and Enviroment,Shenyang 110866,China;2.Shenyang City Planning and Land Resources Bureau,Shenyang 110003,China;3.Shenyang Survey and Mapping Research Institute,Shenyang 110015,China)

The purpose of this paper is to quantitative study the features of urban land use change regarding quantity,structure,and landscape in Shenyang between 1910 and 2010,and further to analyze the impact of relevant policies on the land use change taking historical background into account.Methods of spatial statistics and landscape structure index are used.The results show that the area of different land categories increased substantially between 1910 and 2010.The smallest increase of the land quantity was in the period of 1910—1931 at the average amount of 0.18km2.The largest increase of the land quantity was in the period of 1996—2010 at the average of 2.72km2,especially for industrial and commercial land use to amaximum of 5.83km2/years.In addition,throughout the study period of the landscape diversity index,evenness index,isolation index all decreased,while the dominance index was in a rising trend.The conclusion of this paper is that land use change differently in different periods.The complexity and diversity decreased among categories,i.e.,the advantage of big land parcel gradually emerged.All the changes are directly or indirectly related to the social and economic system atmarco-level,city function,and different land policies.

book=42,ebook=177

land use;spatial structure;change;policy and institution

F301.24

A

1001-8158(2012)09-0041-07

2012-06-04

2012-08-23

孙雁(1979-),女,辽宁沈阳人,博士研究生。主要研究方向为土地利用变化与信息技术。E-mail:wuhansy@163.com

王秋兵(1962-),男,河北邢台人,博士,教授。主要研究方向为RS与GIS应用、土地利用/覆盖变化。E-mail:qiubingwangsy@163.com