蒙古前巴音盆地上白垩系沉积特征及富水性分析

2012-08-13尚金淼刘大金王建国

尚金淼,刘大金,王建国

(华北有色工程勘察院有限公司,石家庄050021)

0 引言

在一些干旱——半干旱地区,尤其是蒙古国地区内陆湖盆水源地勘探及研究中,多以研究勘探区的汇水面积、地层结构及含水层的分布和地下水三大系统(补给、径流和排泄)为主,虽然这是非常正确和必须的,但是,针对内陆湖盆勘探目的地层的形成,尤其是由地形地貌、入盆河流(或沟谷)和湖水水位变化等共同构成的沉积环境对地层形成的特点的研究不多。

水源地勘探,尤其是矿山水源地的勘探,往往考虑到经济效益,多优先选在距矿山较近的范围,即小型湖盆沉积或湖盆近山边缘区。比如蒙古苏赫巴托尔省图木尔廷-敖包锌矿和前巴音钼矿水源地勘探即是如此。通过对前巴音盆地上白垩系地层沉积特征及水文地质意义的研究认为,蒙古国山间盆地多为断陷湖盆沉积,沉积地层受河流(沟谷)规模和湖水位共同控制,一般各种沉积相地层发育规模小,相带窄。冲洪积物物源近,砂体分选性差,颗粒成熟度低,常含大量粗颗粒的砾卵石和细颗粒的黏性土,含水层呈多层结构,单层厚度往往比较薄,连续延伸范围也相对较小,从而决定了地下水上游及基岩风化裂隙水补给,短途运移和就近排泄的水文地质特征。

1 地质水文概况

蒙古前巴音断陷盆地位于蒙古国苏赫巴托尔省东南额尔敦查干县境内,东南部为努库特达班复式背斜北西翼,印支-燕山期花岗岩等侵入体沿北东向广泛侵入。断陷盆地呈北东向展布,北部与蒙古东方省塔木察格盆地(塔南盆地)相连(图1)。地处干旱—半干旱气候区,多年平均降水量241.8 mm,蒸发量为1 032.2 mm。地势南部、东部高,北部、西部低,最高海拔1 200 m,最低750 m。沟谷自南向北沿盆地中部穿过,无常年水流,只在上游偶有表流出露,汇水面积3 204 km2。盆地边沿及底部主要为三叠~侏罗纪花岗岩基底,东北部为下白垩纪英安岩、安山岩。盆地内沉积白垩系,在300 m深度内主要为上白垩统泥岩、砂岩及砂砾岩,上部覆盖新近系上新统褐红色黏土,由于第四纪的冲刷和剥蚀,盆地中部多不复存在,只在近坡麓地带残存,厚度一般10~50 m。

2 上白垩纪地层沉积特征

在盆地内主要沉积白垩纪地层,深度300 m内为上白垩系,主要为湖相及湖盆边缘近源陆相沉积。上白垩系沉积层序经历了从低水位体系域→湖侵体系域→水退体系域,受构造和古地形等沉积环境影响,分别沉积了辫状河、冲积扇、湖底扇和各种小型三角洲以及滨浅湖的各种沉积相地层[2],并决定了含水砂体的规模、透水性以及盆地系统地下水补给、径流和排泄特征。

2.1 低水位体系域沉积特征

低水位体系域沉积给湖盆面积相对较小,主要发育洪冲积平原,包括河流沉积、河道间以及盆底扇、扇三角洲等。其特征是:河流沉积以河道堆积为主,岩性为浅灰—杂色半松散的砂砾卵石,棱角状—次棱角状,少量为次圆形,分选性差。主要局限于辩状河及冲积扇分支河道,透水性强。河道间为黄褐色—杂色含砾卵石的砂质泥岩,泥质砂岩为主,成分比较混杂,常含有鉄锰质结核,透水性差;盆底扇、扇三角洲以浅灰—灰色各种半松散砂岩,普遍含泥质较高,固结程度相对较好,透水性较差。该层段埋藏深度210 m以下,砂岩含水层埋深一般>260 m,固结程度一般较好,地下水补给条件差,径流缓慢,供水意义不大(图2)。

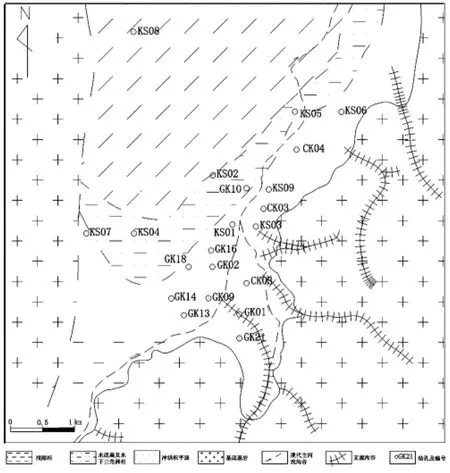

图2 低水位期沉积相分布模式图

2.2 湖侵体系沉积层序及特征

由于构造作用,湖盆不断沉降,湖盆沉降速度大于沉积物供给速度,水体加深、湖水范围扩大和可溶空间增加,沉积物沿盆地边缘不断超覆[3],形成一系列退积沉积层序。湖盆边缘沉积相主要为水底扇、扇三角洲和水下三角洲、席状砂。在纵向上表现比较明显,以逐渐退积的水下扇及扇前三角洲为主,岩性为灰色砂质泥岩、泥岩和半松散砂岩互层,而在横向上变化较小,以加积水下三角洲为主,岩性为浅灰、灰~深灰色砂质泥岩和砂岩互层,并见席状砂。随着湖水面抬升,湖水面积达到最大,已接近整个湖盆,相应湖相沉积范围有所扩展,沉积比较缓慢,岩性则以页岩和薄层泥岩及砂质泥岩为主,颜色由灰色变为深灰~绿灰色,甚至灰黑色。浅湖相泥岩中有时出现黄铁矿结核,比如KS05和GK10钻孔见到少量黄铁矿结核和星点状黄铁矿颗粒。沉积相模式见图3。

图3 湖侵期沉积相分布模式图

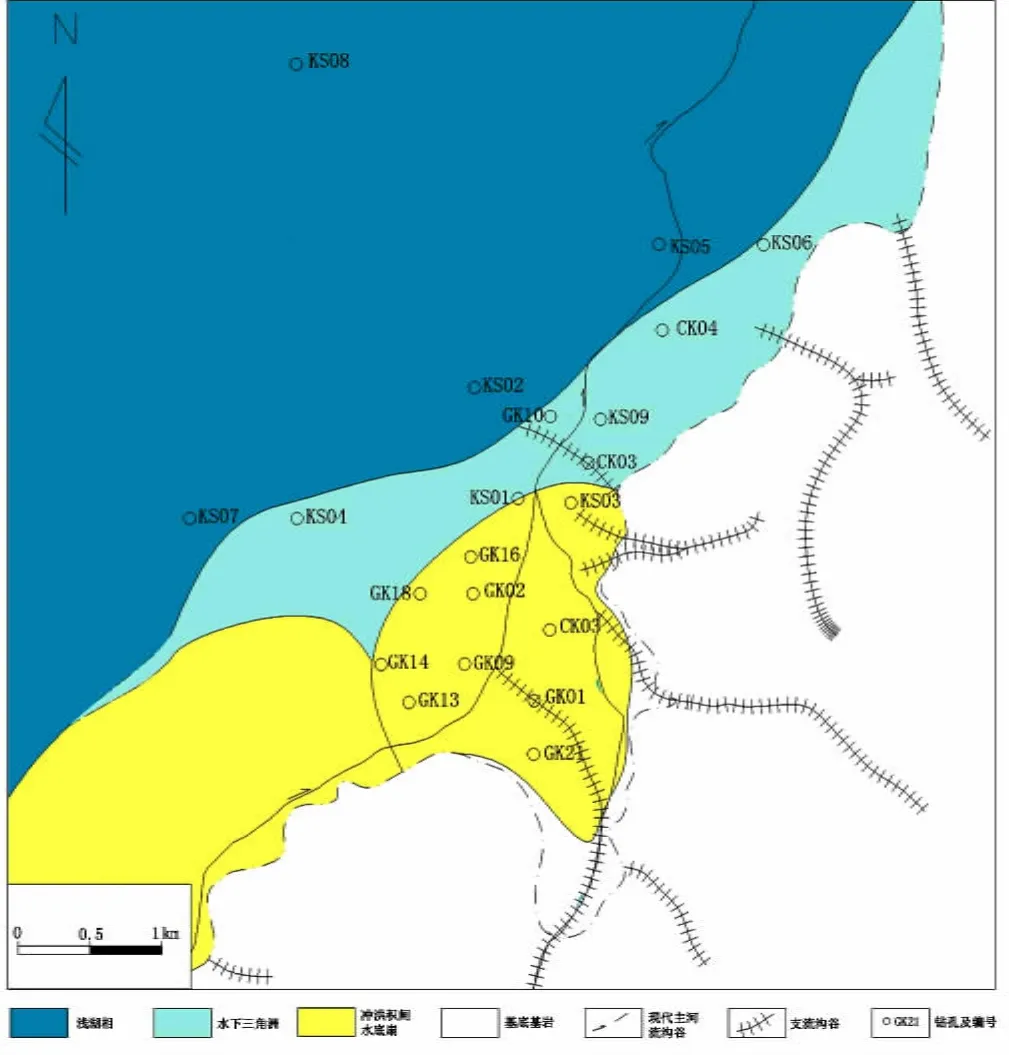

2.3 水退系域沉积层序及特征

该体系域相当于海相层序中的高水位体系域,由于构造沉降的相对减弱和沉积速率的相对加大,出现快速沉积,湖盆具有快速水退的特征[2]。沉积体系也以辨状河三角洲和三角洲为主。在纵向上主要以辨状河及辨状河三角洲为主,其前缘分支河道广泛发育。岩性多以砂砾岩(石)及中粗砂岩为主,在横向上则以三角州和水下三角洲为主,岩性为含砾石的砂岩、泥质砂岩,岩性变化快,单层厚度较小,并且随着陆源物质的快速大量充填,湖盆面积迅速减小以致消失,湖水快速蒸发和浓缩,水中盐份迅速上升,在湖盆边缘一带地层顶部普遍发育一层由碳酸盐胶结的砾质砂岩薄层或透镜体。

3 水文地质特征

断陷湖盆的发育、演化和沉积地层层序,决定了地层中含水砂体的分布范围和层厚,也决定了其分选性和颗粒成分组成,从而显现出不同的导水性和富水性。

在湖盆边缘,由于低水位体系域沉积物多为陆相沉积,埋藏深度在250 m以下,岩性为透水性和富水性差的杂色黏土质砾岩和含砾石砂质泥岩,虽然向湖盆内部可能存在砂体含水层,但埋深大,固结较好,透水性和富水性较差,远不及上部湖侵体系域和湖泊水退体系域,无供水意义,故不再赘述。

3.1 湖侵体系域地层水文地质特证

该体系域沉积层,随着湖盆沉降,水体范围不断扩展和加深,主要表现为退积。早期湖水较浅,在湖岸附近形成了各种粗碎屑岩类沉积,粗碎屑岩类主要为砾石质中粗砂岩,随着水进和陆源物质的后退,沉积物的颗粒也逐渐由粗变细。透水性及富水性中等;在陡坡的断阶和断崖带则以加积为主,湖盆面积扩大不明显,沉积物的沉积范围和粒度变化也较小,砂体则以中砂、细砂为主,含少量砾石。砂岩呈半松散状态,一般颗粒分选差,磨圆度很低,常含3% ~8%的黏土,厚度约占1/4~1/3,由下往上颗粒变细,厚度也有所减小,尤其是纵向上表现比较明显。虽然砂岩中含有一定量黏土,但黏土多附着在颗粒表面,在结构力的支撑下,仍保持一定的孔隙度,渗透系数0.3 ~0.6 m/d,最大3.33 m/d,单位涌水量0.3 ~1.0 L/s·m,最大2.16 L/s·m。

3.2 水退体系域水文地质特征

随着湖盆沉降速率变缓和陆源物质的大量堆积以及气候干旱,湖泊的快速收缩,以河流相的河谷及冲洪积扇和分支河道沉积为主,并多沼泽相沉积。因地形高差减小和侵蚀基准面的抬升,在湖盆近边缘大范围沉积了砂砾卵石和中粗砂层,埋藏深度30~70 m,含水层厚度8~25 m。主要由于河流相对较短,陆源近,沉积物颗粒混杂,分选和磨圆差。多成松散状,透水性强,富水性中等。渗透系数1~3 m/d,最大11.1 m/d,单位涌水量1~3 L/s·m,最大5.09 L/s·m。其分布范围KS06以东—CK04以西—KS09—GK16—GK18西南沿线以东。

4 盆地富水带和成井条件分析

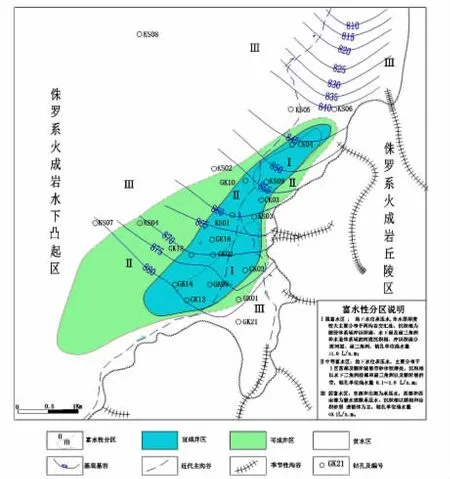

在前巴音断陷盆地内,东侧为断阶型坡折带,地形坡度陡峻,无论在哪个体系域沉积时期,湖盆边缘范围变化不大——沉积相带窄,陆原物质多为就近快速充填堆积,虽然颗粒混杂、含泥质较多,成熟度低,但多有湖浪二次搬运,形成沿断近形成长条形水下三角洲相(包括小型洪冲积扇)含水砂体分布,因此形成富水带;向湖盆内砂体骤然变薄和颗粒变细,泥质含量逐渐增多,富水性变弱;在近基岩一带,沉积厚度小,含水层薄,富水性变差。南部为河流沟谷如湖盆地带,多形成河流相和洪冲积扇,地形坡度相对较缓,并沉积了范围较广,厚度较的含水砂体,为盆地最富水地段,富水性分区及成井条件分析见图4。

图4 水文地质略图

在富水带内,靠近湖盆一侧,含水层厚度大、埋藏深,透水性强,补给条件好,地下水既有一定的储存空间,又对含水层具有可控性——即允许有一定的降深空间,又可通过水位的降低,获得周围含水层对井群的地下水补给。

5 结论

1)前巴音断陷湖盆,在深度300 m内,依次沉积了低水位、高水位和水退体系域层序,其中高水位和水退体系域沉积层序,沉积相主要为河流相、水下冲积扇和水下三角洲相。其中含水层为半松散砂岩,呈多层结构;

2)强富水带主要分布于东侧断阶型坡折带和沟谷中上游缓坡带的湖盆边缘,前者呈窄带状分布,后者为扇状分布,是供水井首选区域,具有透水性强、补给和径流条件好,地下水具可控性,是干旱——半干旱地区内陆断陷湖盆内找水的重点勘探区域。

[1]纪友亮,蒙启安,曹瑞成,等.蒙古国东部塔木察格盆地南部白垩系地层结构及沉积充填特征[J].古地理学报,2010,12(06):729-736.

[2]王伟,张欣,张丽艳.蒙古国宗巴音油田查干组沉积相研究[J].天然气勘探与开发,2010,33(3):1 -4,9.

[3]纪友亮.层序地层学[M].上海:同济大学出版社,2005.