喀斯特地区贵州省绥阳县土地利用/覆被变化对陆地植被碳储量的影响

2012-08-02蔡广鹏韩会庆张凤太郜红娟

蔡广鹏,韩会庆,张凤太,3,郜红娟,朱 建

(1.贵州师范大学 地理与环境科学院,贵阳550001;2.贵州师范学院 地理与旅游学院,贵阳550018;3.南京大学 地理与海洋科学学院,南京210093;4.贵州大学 资源与环境工程学院,贵阳550003)

自20世纪90年代以来,土地利用/土地覆被变化(LUCC)研究已是地理学和相关学科研究的热点,而土地利用变化的环境效应成为国内外LUCC研究关注的焦点[1]。土地利用/覆被变化是造成全球碳循环不平衡的重要原因之一[2-3],因而,精确地评估区域尺度的生态系统碳储量以及人类活动对其的影响是必要的,这些研究将为人类理解未来陆地生态系统与碳循环莫定良好的基础。

贵州喀斯特地区作为全国的生态脆弱区,其土地利用变化对陆地碳循环的影响将是又一个研究热点,贵州省绥阳县是典型的喀斯特区域,社会经济水平较高,人口比较集中,整个区域人类活动强度较大,土地利用/覆被变化幅度和程度均比较剧烈,对该地区土地利用变化对生态系统碳储量的影响研究显得意义重大。目前关于土地利用/覆被类型变化对植被碳储量影响的研究主要集中在干旱半干旱地区、东南发达地区和北方地区[4-7],而在贵州喀斯特地区土地利用变化对植被碳储量影响的研究尚未见报道,且由于遥感的局限性,以往对植被碳储量的研究采用低空间分辨率卫星影像。本文通过绥阳县2000—2010年3期高分辨率遥感影像,对绥阳县10a土地利用/覆被变化对植被碳储量的影响进行研究,估算该区域植被碳储量变化,在此基础上分析不同土地利用类型间的转移对地上植被碳储量的影响,旨在为区域陆地生态系统碳库的评估提供数据支持,为相关研究提供佐证。

1 研究区域选择及其研究方法

1.1 研究区域概况

绥阳县位于贵州省北部,大娄山山脉中段,隶属贵州省遵义市。地理位置:东经106°57′22″—107°31′11″,北纬27°49′22″—28°29′34″,东连湄潭县,南临汇川区,西接桐梓县,北靠正安县,总面积2 544.52 km2。绥阳县属中亚热带湿润季风气候带,气候温和,雨热同季,热量资源丰富,冬无严寒,夏无酷暑。全县年平均气温15.1℃,平均降雨量1 160mm,降雨量集中在5—8月,占全年降雨量的77.1%。全县多年平均无霜期为283d,日照时数1 114.2h。

1.2 数据获取及处理

土地利用变化数据来源于2000年、2005年及2010年3期的ETM/SPOT影像。通过对遥感影像进行预处理、辐射纠正和几何纠正、图像配准等工作,以土地利用方式和覆被特征为主要分类依据,将景观类型划分为耕地、水域、林地、牧草地、建设用地及未利用地6大类,并建立土地利用数据库,通过MapGIS平台提取绥阳县2000—2010年的土地利用转移矩阵。

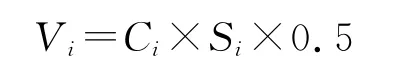

1.3 植物碳储量的估算

通常用植物干物质中碳所占比重所转化的碳量来估算植被碳储量。本文中的植被碳储量仅指地上部分生物量,各种植被类型的转化率,按国际上常用的转化率(45%或50%)进行植被碳储量估算[5-6]。

其中:i——土地覆被/植被类型;Vi——第i种植被类型的碳储量;Ci——第i种植被类型的碳密度;Si——第i种植被类型的面积。

2 结果与分析

2.1 绥阳县近10a土地利用/覆被类型变化特征

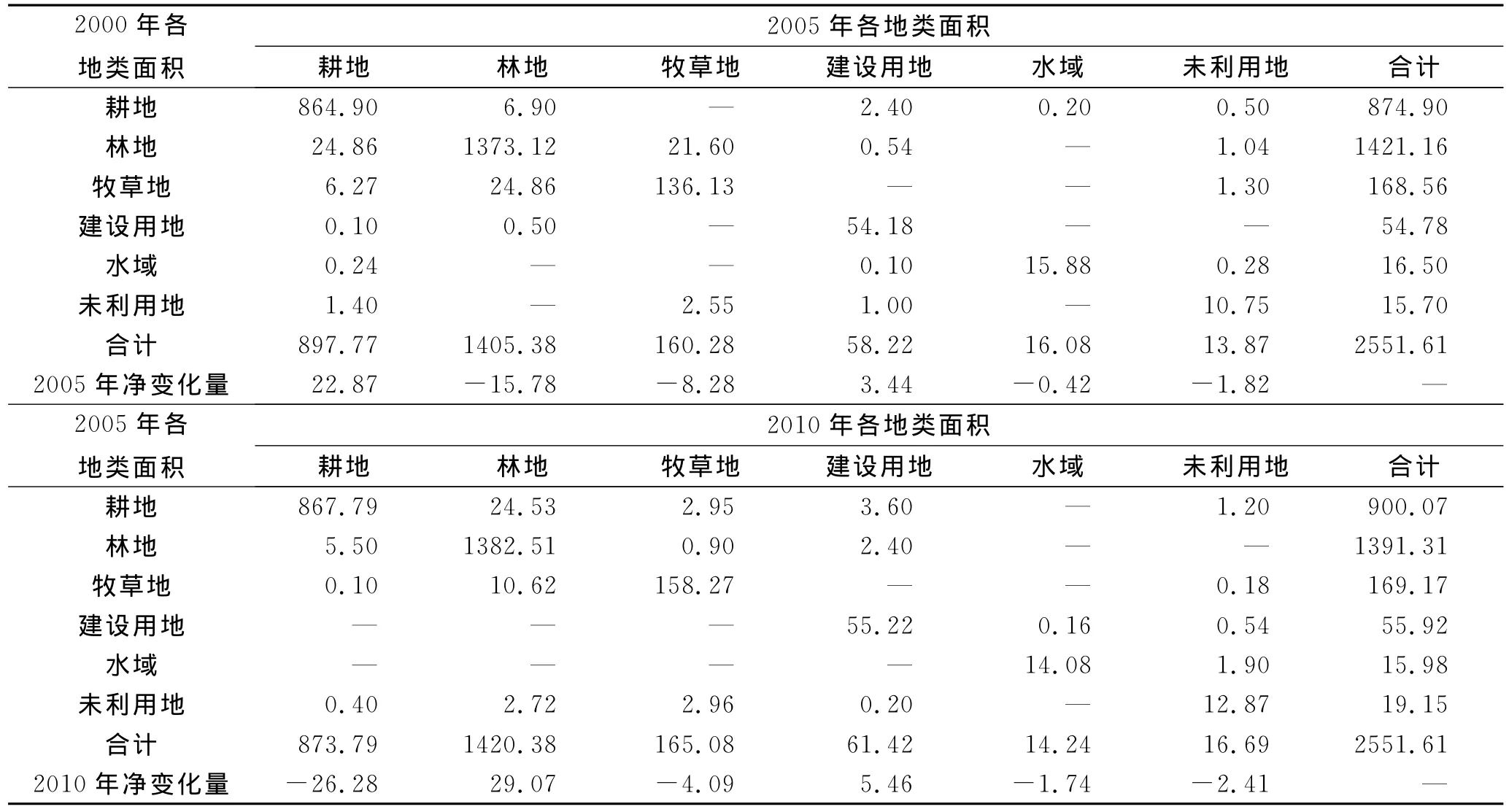

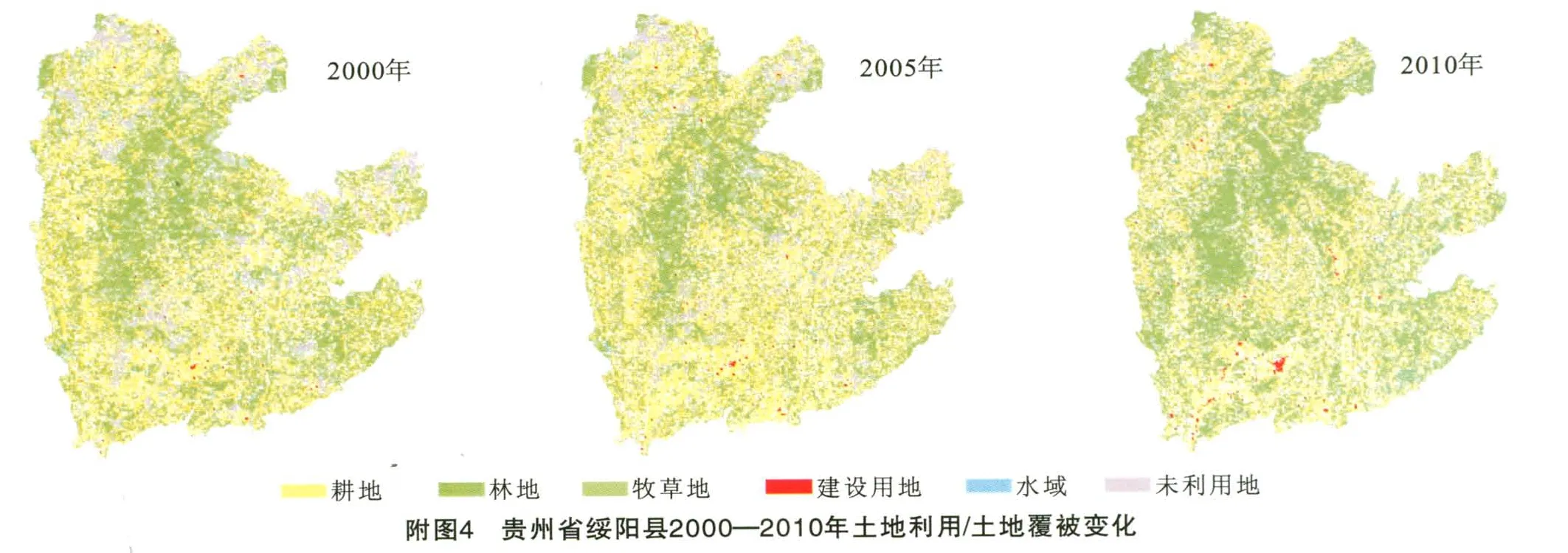

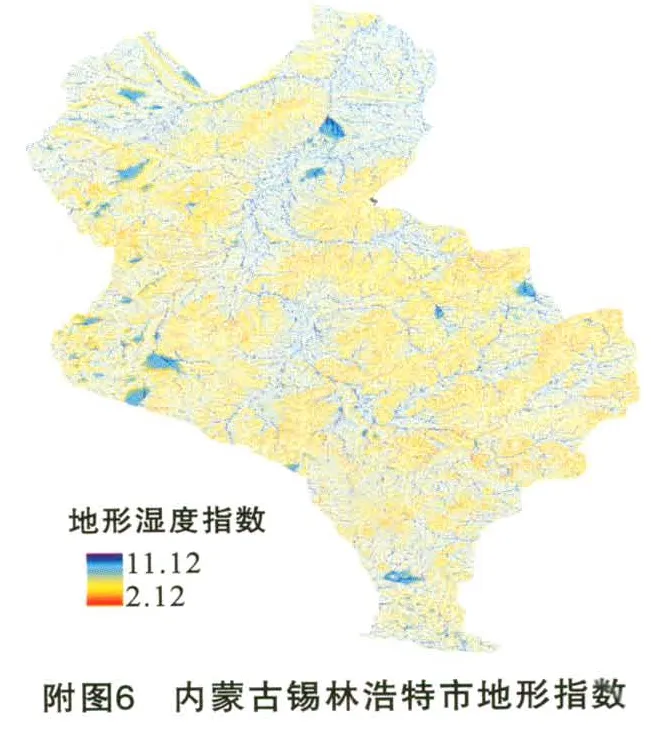

利用经过图像预处理的2000年、2005年和2010年3期遥感影像数据,通过人机交互解译获得绥阳县3期土地利用/覆被变化图(附图4)。利用MapGIS的空间分析功能,得到了2000—2005年和2005—2010年两个时期的土地利用与土地覆被转移矩阵(表1)。

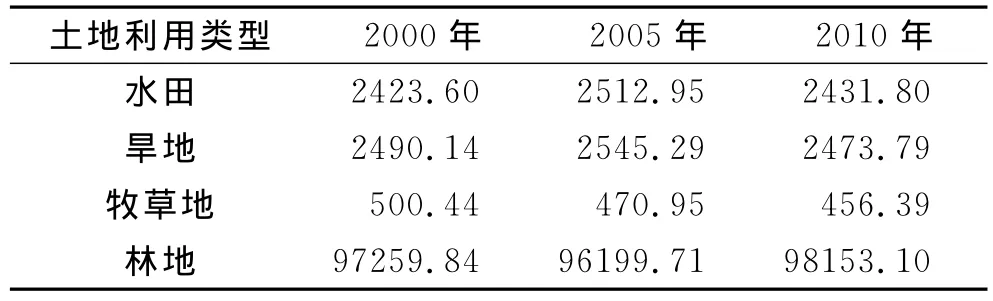

表1 2000-2010年绥阳县土地利用变化转移矩阵 hm2

2.1.1 不同土地利用间的转移特征 近10a绥阳县不同土地利用的转移主要发生在耕地、林地、牧草地、建设用地、未利用地之间(表1)。

在2000—2005年的5a间,绥阳县主要转移的土地类型为耕地、林地、牧草地以及建设用地。其中,受人口压力上升的影响,林地主要转变为耕地、牧草地;建设用地主要由耕地、未利用地转移而来;牧草地主要转化为林地、耕地。2005—2010年间,各土地利用类型间的转化更加活跃。受退耕还林、天然林保护、城镇建设用地增加等因素影响,耕地大幅减少,主要转化为林地、建设用地;林地大幅增加,主要由耕地、牧草地转化而来;牧草地、水域、未利用地则变化较小。

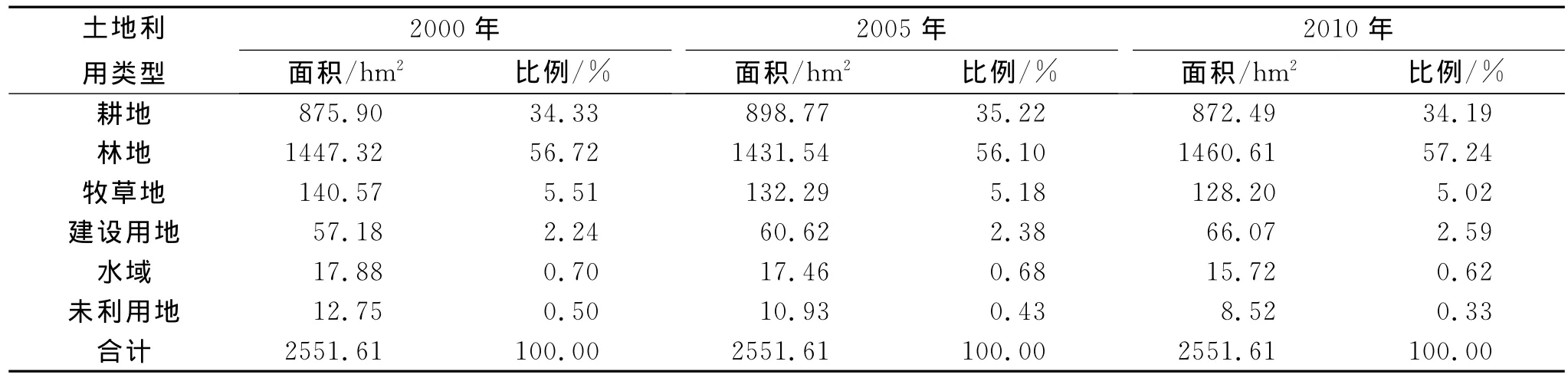

2.1.2 土地利用面积变化 从2000—2010年绥阳县不同土地利用变化(表2、附图4)看出,2000—2005年间,绥阳县耕地面积净增加了22.87hm2,林地面积减少的数量最大,5a间净减少15.78hm2,牧草地、水域、未利用地面积也分别减少了8.28,0.42,1.82hm2,同期建设用地面积增加了3.44hm2。2005—2010年间,耕地面积减少了26.28hm2,林地面积增加了29.07 hm2,建设用地面积增加了5.46hm2,牧草地、水域和未利用地面积分别减少了4.09,1.74,2.41hm2。

表2 2000-2010年绥阳县不同土地利用变化

2.2 绥阳县土地利用变化对植被碳储量的影响

2.2.1 土地利用面积变化对植被碳储量的影响 根据各 指 标 参 数 的 计 算 方 法[8-13],计 算 得 到 绥 阳 县2000—2010年土地利用变化对植被碳储量影响的变化值,如表3所示。计算结果表明:2000—2005年绥阳县土地利用变化导致生态系统植被碳储量净减少2 945.11 t,其中水田、旱地的植被碳储量增加较大,牧草地、林地减少明显。在此5a间,水田、旱地分别增加了89.35t和55.15t;牧草地和林地分别减少了29.49t和1 060.13t。2005—2010年绥阳县土地利用变化导致生态系统植被碳储量净增加了1 786.17t。其中水田、旱地和牧草地的植被碳储量大幅减少,林地大幅增加。在此5a间,水田、旱地和牧草地分别减少了81.15,71.5,14.56t;林地增加了1 953.39t。少了255.56t;牧草地转化为林地使植被碳储量增加了1 670.6t;林地转化为牧草地使植被碳储量减少了145.15t;林地、耕地、牧草地等转化为建设用地和未利用地也使植被碳储量有较大幅度的减少。2005—2010年间水田、旱地、牧草地、林地之间的转换使植被碳增加了1 786.17t,其中耕地转化为林地使植被碳储量增加了1 648.42t;林地转化为耕地使植被碳储量减少了56.54t;牧草地转化为林地使植被碳储量增加了713.66t;林地、耕地、牧草地等转化为建设用地和未利用地对植被碳储量的影响较小。

3 结论

表3 2000-2010年绥阳县各地类植被碳储量变化 t

2.2.2 土地利用的转移对植被碳储量的影响 通过分析土地利用类型转移矩阵和参考系数可知,2000—2005年间,绥阳县旱地、水田的增加及林地、牧草地的减少使该区域土地类型发生了较大变化。水田、旱地、牧草地、林地之间的转换使植被碳减少了2 945.11t。其中,林地转化为耕地使植被碳储量减

(1)受经济发展、人口增加、农业产业结构调整等因素影响,耕地、林地、建设用地是主要变化的土地利用类型。其中2000—2010年耕地、林地、建设用地分别出现先增后减、先减后增和持续增加的特点。耕地、林地、建设用地之间的相互转化是这一区域土地利用/覆被变化的主要特点。

(2)研究区2000—2005年植被碳储量减少了2 945.11t,2005—2010年植被碳储量增加了1 786.17 t,植被碳储量总体上呈现出先减小后增加的趋势。其中2000—2005年间,大量林地和牧草地被开垦为耕地,这导致该区域植被碳储量大幅减少;2005—2010年间,大量耕地转化为林地、牧草地,使得该区域植被碳储量又大幅增加。

[1]刘成武,李秀彬.1980年以来中国农地利用变化的区域差异[J].地理学报,2006,61(2):139-145.

[2]Jean-Pierre C,Anver G.The role of the European Union in global change research[J].AMBIO,1994,23(1):101-103.

[3]文娟,金大刚.不同造林模式人工林碳贮量的预估及比较分析:以广西西北部地区退化土地再造林项目为例[J].广西林业科学,2009,38(1):35-38.

[4]张兴榆,黄贤金.环太湖地区土地利用变化对植被碳储量的影响[J].自然资源学报,2009,24(8):1343-1353.

[5]周绪,刘志辉.基于RS和GIS分析干旱区土地利用/覆盖变化对陆地植被碳储量的影响:以新疆鄯善县绿洲为例[J].干旱地区农业研究,2007,25(6):231-236.

[6]柳梅英,包安明,陈曦,等.近30年玛纳斯河流域土地利用/覆被变化对植被碳储量的影响[J].自然资源学报,2010,25(6):926-938.

[7]姜群鸥,邓祥征,战金艳,等.黄淮海平原耕地转移对植被碳储量的影响[J].地理研究,2008,27(4):840-846.

[8]罗怀良,袁道先.南川市三泉镇岩溶区农田生态系统植被碳库的动态变化[J].生态环境,2008,17(5):2014-2017.

[9]王绍强,周成虎.中国陆地自然植被碳量空间分布特征探讨[J].地理科学进展,1999,18(3):238-244.

[10]王绍强,许珺,周成虎.土地覆被变化对陆地碳循环的影响[J].遥感学报,2001,5(2):142-148.

[11]罗天祥.中国主要森林类型生物生产力格局及其数学模型[D].北京:中国科学院自然资源综合考察委员会,1996.

[12]陈明皋,田育新.湖南低丘区不同植被类型组成、结构及碳贮量评价研究[J].中南林业大学学报,2008,28(2):13-18.

[13]李克让,王绍强,曹明奎.中国植被和土壤碳贮量[J].中国科学:D辑,2003,33(1):72-80.