PTN技术概览及作为综合业务传送网应用价值的探讨

2012-07-31张纬卿上海邮电设计咨询研究院有限公司上海200050

张纬卿(上海邮电设计咨询研究院有限公司,上海 200050)

0 前言

随着近年来我国电信运营商3G网络建设、全业务竞争的不断深入,以及从业务应用到承载网络全IP化进程的不断加速,以SDH为代表的传统TDM传输网技术已日显捉襟见肘,无法满足业务IP化、宽带化发展趋势要求,而面临着深刻的变革局面;而当传统以太网技术向WAN/MAN规模演进时,则面临着无法满足电信级保护倒换需求、缺乏强大稳定的QoS机制及良好的OAM管理功能等突出问题。

通过对传统传输网和以太网技术优缺点的梳理,一个面向IP化综合业务传送网的技术框架已日渐明晰。从目前看,分组传送网(PTN)是最为适合承担这一任务的下一代传送网技术。

1 PTN技术概览

1.1 PTN技术的特征

PTN可分为基于多协议标记交换(MPLS)的传输子集 (MPLS-TP)和支持流量工程的运营商骨干桥接(PBB-TE)(运营商骨干网传输(PBT))2 种技术路线阵营。从目前的标准化、产品、产业链及运营商应用情况等来看,前者已占据了业界主流地位。MPLS-TP的关键技术特征有以下几个方面。

a)基于分组交换内核,采用面向连接的分组交换(CO-PS)技术。

b)基于PW(伪线仿真)和MPLS标签的多业务统一承载功能。

c)可靠的网络生存性。

d)完善的OAM故障和性能管理功能。

e)严格的QoS能力。

f)完善的时间同步机制。

在上述各点中:a)凸显了业务和网络全面IP化的深刻变革,b)顺应了全业务统一承载的发展方向,c)、d)及e)衔接了电信级网络高可靠、可管理、可运营的一贯传统,f)迎合了3G IP RAN建设的切实需求。

1.2 PTN的标准化进展

目前,主流PTN技术已从T-MPLS演进为MPLSTP,标准化工作主要由ITU-T和IETE成立的JWT联合工作组进行推动。从需求和框架来看,MPLS-TP与T-MPLS基本一致,主要是在网络生存性、OAM、控制平面及互通性等方面进行了扩展和深化。

至今,JWT内部关于标准化的争论焦点仍主要集中在 OAM 的“GACh+Y.1731框架”和“BFD/LSP Ping扩展框架”实现方案上。前者主要受传统电信运营商、设备商和技术人员支持,后者主要受传统数通厂商支持。此外,在线性保护和环网保护的实现方案上,不同专业来源的技术人员也有所争论。

PTN标准化的尖锐交锋,反映了All IP化和全业务融合大背景下,传统传输专业与数据专业及其背后的产业链在技术原理、运营模式、操作习惯和经济利益等方面的激烈冲撞。

目前,我国基于MPLS-TP的PTN产业链已领先于国际平均水平,一个围绕PTN的产业联盟正在迅速壮大。在标准化方面,在工信部科技司和CCSA领导下,由CATR牵头成立的MPLS-TP中国标准协调组,由3大运营商和5家PTN设备商参加,正在制定《PTN总体技术要求》并于2010年10月完成了《送审稿》。

2 PTN技术在传送网中的应用研究

2.1 本地网结构现状和变革需求

目前,运营商的城域级本地网一般分为“本地传输网(城域传输网)”和“IP城域网(城域数据网)”2种业务承载网络。

a)本地传输网。本地传输网以承载TDM业务为主并承载少量的IP业务,其骨干(核心)层以WDM/OTN或SDH(ASON)等设备为主,汇聚层和接入层以SDH/MSTP设备为主。

b)IP城域网。IP城域网以承载IP业务为主,其骨干(核心)层以各类业务平台和网关设备为主并正在大规模建设NGN软交换/IMS系统,汇聚层以IP/MPLS或CE类型的业务控制和承载设备为主,接入层以DSLAM、xPON、AG/IAD及LAN交换机等设备为主。

在我国电信运营格局发生快速变化下,对上述2个平面的现有承载方式提出了如下挑战。

a)随着3G移动回传电路需求的迅速增长,现基于SDH/MSTP的移动回传承载网络对IP业务承载能力有限、效率低下的缺陷日益突出,难以承担IP RAN使命;同时现IP承载网也无法支撑移动语音业务对时延、抖动、丢包率及误码率等质量的严格要求。

b)宽带接入网的汇聚。现宽带二层汇聚基本上是以光纤直连或少量MSTP承载方式将接入层业务上联至SR/BRAS的,不仅占用了大量的光纤和端口资源,且管理与维护也较困难;同时随着以IPTV为代表的高质量、大流量业务的迅猛发展,IP/MPLS承载网在实时性QoS保障方面也受到了很大挑战,而其过渡发展路线 (划分单独平面并以较高通道带宽冗余度承载高等级业务)、升级改造成本(全网硬件升级及端口需求数量大等)及技术复杂度(快速收敛协议及FRR协议的选择和兼容等)等许多方面都面临着较大争议。

c)全业务承载。从技术和需求看,业务形态已趋向All IP化;从政策和市场环境看,运营商已面临全业务竞争格局。在这种大背景下,传送承载网络在IP化下趋向融合必将是大势所趋。

总之,运营业务可分为语音、视频及数据3大类,其业务特性和对QoS的要求各不相同(见表1)。

表1 业务类型及QoS需求表

下一代综合传送承载平台不仅应满足直接接入不同类型业务的初步能力,还应能针对各种业务特性提供差异化QoS服务,并具备高可靠和高灵活性特征。

2.2 PTN在网络中的定位

a)从城域传送网核心层角度看,由于OTN技术具备长距传输、超大带宽容量、光层多维ROADM及电层可调度大颗粒业务等特点,对现网中的传统WDM及ASON化SDH等设备有很强的替代优势,因此成了在核心层容量爆炸式增长情况下的天然传送技术发展方向,但也因成本高、小颗粒调度能力有限及无二层汇聚收敛等缺点,也使其难以在短期内向更低层次的网络大规模延伸。

b)目前,汇聚层以下的主要综合传送承载手段如MSTP、电信级以太网、IP/MPLS及PTN等竞争得比较激烈。综合传送承载手段及技术特点对比如表2所示。

由表2可知,MSTP、CE或IP/MPLS等技术在兼顾传输效率、质量及多业务能力上各有缺陷,且因不支持时间同步功能而无法满足3G移动回传业务的同步传送需求。而由于PTN具有鲜明的技术优势,如:满足IP化全业务运营需要的高生存性和鲁棒性、良好的二层统计复用、完善友好的OAM管理、端到端的QoS、灵活的可扩展性、高精度的时间同步、较平滑的网络过渡及适合于移动和固定接入业务统一承载的固定移动融合(FMC),从而使其在IP化演进中的城域汇聚接入层具有重大的应用价值,成了为运营商广泛迅速地扩展业务及有效控制TCO的有力保障。

2.3 PTN网络的演进策略

2.3.1 2G/3G RAN承载方案

将PTN技术引入到当前的2G/3G RAN网络中,可采用以下2种组网方案。

2.3.1.1 MSTP与PTN独立组网

新建独立的分组传送网络,在汇聚、接入层安装PTN设备与现网MSTP传送网络平行。在此模式下,BTS基站电路仍经MSTP网络传送至BSC,而NodeB基站业务经PTN传送至RNC,组网拓扑示意见图1。

2.3.1.2 MSTP与PTN混合组网

在汇聚层保持承载技术的单一性,在接入层以STP和PTN分别组网,综合接入移动业务,形成混合的RAN网络,组网拓扑示意见图2。

笔者认为,可将上述2种组网方案视为IP RAN不同演进阶段的特征模型。由于现网状态和技术条件的复杂性,PTN技术的引入策略最好是渐进地以独立组网→汇聚层替代→接入层融合→全PTN组网的路线为主,以完成自上而下、逐步演进的变革过程。笔者这一观点主要是基于以下2个因素考虑的。

图1 MSTP与PTN独立组网拓扑示意

图2 MSTP与PTN混合组网拓扑示意

a)3G业务的增速。表3为基于中等城市通用模型得出的NodeB单站带宽需求预测值。从带宽增长趋势看,一旦Iub接口完全实现IP化,现有MSTP传输网在汇聚层和接入层都将面临巨大的通道瓶颈压力,以单独的IP RAN网络分流业务是势在必行的举措。

表2 综合传送承载手段及技术特点对比

表3 基站Iub接口带宽需求预测

b)现网的替代成本和难度。 由于当前3G建设已采用了大量的MSTP设备来承载业务,因此若在短期内以PTN完全替代MSTP设备将造成较大的前期投资浪费;同时3GPP R4~R6各版本对Iub定义了不同的接口类型,若在PTN设备上大规模配置低版接口,以电路仿真形式承载过多的电路仿真业务(CES),亦将会造成很大的成本支出。

据此,RAN传送网演进将经历以下3个阶段。

a)在3G业务初期,汇聚层和接入层以PTN设备组成单独的IP RAN以承载IP化3G业务 (新基站),同时保留传统MSTP传输网以承载2G和部分3G业务(老站或共址站)。

b)随着业务的不断成长,汇聚层IP化压力将日益凸显,此时以PTN设备逐渐替代MSTP设备,完成传送网汇聚层的技术统一;同时根据各接入环上的容量占用情况及无线设备的迭代进程,逐步进行传送设备替代,形成以PTN为主、MSTP为辅的网络结构。

c)在业务和技术成熟期,以PTN技术建成统一的IP RAN传送网络。

RAN传送网演进是个长期共存、逐步完善过程。期间应充分挖掘和发挥各类设备的性能特点,合理分配相应的主导对象业务,以避免因过度超前投资而造成的过大运营风险和运维压力。

2.3.2 IP城域网二层汇聚承载方案

该方案的网络拓扑示意见图3。该方案通过PTN网络将DSLAM、xPON、AG/IAD及LAN交换机等数据业务汇聚并传送到SR/BRAS上,它较其竞争技术(如CE组环汇聚或IP/MPLS改造下沉等)有很多优点,如:多业务支持能力强、OAM完善、QoS保障可靠及建设、维护成本低等,适合于在规模庞大的宽带接入网汇聚/接入层部署。

2.3.3传送网的发展远景

图3 IP城域网PTN二层汇聚承载网络拓扑示意

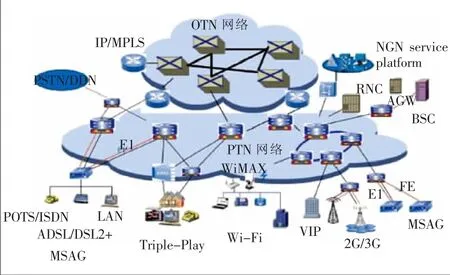

从网络发展前景来看,在经济有效的光层带宽复用和调度技术实现前,OTN和PTN分别代表了传送网的2个发展方向,其中:OTN主要负责传送大粒度波长和子波长业务,位于传送网的核心(骨干)层;PTN主要负责对精细、丰富业务流的灵活传送和控制,位于传送网的汇聚和接入层,打通了传统传输网和二层数据网的界限。二者一起构建成扁平化、统一承载、固移融合的传送网络,形成IP over PTN(L2)over OTN的网络架构,其拓扑示意见图4。

3 PTN实际应用案例

目前在我国的3大运营商中,中国移动的城域传送网已展开了大规模基于MPLS-TP的PTN网络建设,中国电信和中国联通也在对PTN进行紧密的技术跟踪和引入策略的研究,并在部分重点城市进行了规模商用试点或完成了实验室测试阶段。

图4 传送网远景(OTN+PTN联合组网)拓扑示意

3.1 中国移动PTN近期演进策略

中国移动在城域网内推动PTN技术演进的原则和思路如下。

3.1.1网络规模分类原则(城市模型)

3.1.1.1中小型城市

a)核心层/汇聚层/接入层均采用分组化城域传送网设备。

b)现阶段核心、汇聚层宜采用10GE设备,接入层宜采用GE设备。

3.1.1.2大中型城市

a)核心层采用WDM/光纤+分组化城域网传送设备,汇聚/接入层采用分组化城域传送网设备。

b)现阶段核心、汇聚层宜采用10G设备,接入层宜采用GE设备,大业务量可采用少量10GE设备。

3.1.2 层次建设原则(纵向逻辑)

3.1.2.1核心层

a)负责提供核心节点间局间中继,应具有大容量业务调度、多业务传送能力及较高安全性和可靠性。

b)对于较大规模的城域网,建议采用双星形结构,成对建设大容量的PTN,通过WDM提供的10GE/GE通道与汇聚层PTN设备对接。

c)对于较小规模的城域网,一般宜组建PTN 10GE环路,其节点数不宜过多。

d)2环间宜采用双节点互联,提高网络可靠性。

3.1.2.2汇聚层

a)负责一定区域内的业务汇聚和疏导,具有较大容量的业务汇聚及多业务传送能力。

b)主要采用环形结构,宜组建PTN 10GE环网。c)每个汇聚环应尽量上联至2个核心节点,以确保网络的可靠性。

d)较大规模城域网可组建汇聚层WDM环路。

3.1.2.3接入层

a)负责基站(含室内分布)、集团客户、营业厅和家庭客户接入,应具有灵活、快速的多业务接入能力。

b)尽量采用环形结构,每个接入环的节点数一般不宜超过10个,根据实际需要可采用双节点或单节点上联方式。

c)一般宜组建GE环网,密集城区、业务量较大区域可组建PTN 10GE环路。

d)少量不易建立双物理路由的接入节点,可考虑组成链形结构。

3.1.3独立平面建设原则(横向逻辑)

a)建议MSTP和PTN单独组网,以尽量避免业务流跨越不同网络。MSTP保持存量,PTN主要满足新增业务需求。

b)核心汇聚层。新建PTN第二平面,全部新建或随业务延伸需要逐步新建。

c)接入层。原则上TD基站、新增站点、IP化业务宜采用分组化设备承载,可先在业务需求密集的城区组建第二平面并向郊县扩展,仅对个别局站的E1需求通过MSTP插盘扩容或设备利旧解决。

现阶段中国移动引入PTN后的典型传送网+IP承载网分层分域模块组织示意见图5。

图5 现阶段中国移动典型传送网+IP承载网模块组织示意

3.2 典型案例介绍

在上述原则和思路基础上,应根据各地(市)当前网络特点、业务分类/规模及建设运维习惯,进一步找到契合本地区的网络演进发展模式。当前南通市移动本地城域网组成情况见表4,网络拓扑结构见图6。

3.3 演进关注点

在PTN的实际引入过程中,有一些重要的技术和策略问题值得引起建设单位关注。

3.3.1网络规模化、复杂化后的性能特性

a)能否保证大量(万条级或以上)的LSP/PW电路50 ms的倒换时间。

表4 当前南通市移动本地城域网组成情况

图6 南通市移动本地城域网络拓扑结构

b)能否保证长链路下的同步特性。c)如何保证网络的扩展性等。

3.3.2 IP化的新需求

a)层次化QoS的实现能力。

b)1588V2的性能效果。

c)TDM/IP/ATM多业务的统一传送效果。

d)过渡阶段业务流在不同网络间的互通性等。

3.3.3网络管理的需求

a)大规模网络下的业务配置与调度方案。

b)如何最大限度地降低运维习惯的转型难度。c)如何降低网络的扩容难度。

d)如何提升维护效率等。

3.3.4其他TCO相关问题

a)如何保护存量网络投资。b)引入PTN的时机和节奏。c)设备成熟度对周边(如电源配套系统等)成本的影响等。

4 结束语

PTN以其先进的技术优势,将在运营商面对ALL IP化变革和全业务竞争中起到举足轻重的作用,能有力地推动城域网向统一、融合、扁平化的方向演进。随着标准化进程的迅速推进和设备成熟度的日益完善,其大规模的应用将是指日可待的。

[1]CCSA 2009 H115 分组传送网(PTN)总体技术要求[S/OL].[2010-10-25].http://download.csdn.net/source/2365352.

[2]IETF RFC 5921 A Framework for MPLS in Transport Networks[S/OL].[2010-10-25].http://tools.ietf.org/html/rfc5921.

[3]IETF RFC 5317 JWT Report on MPLS-TP Architectural Considerations[S/OL].[2010-10-25].http://tools.ietf.org/html/rfc5317.

[4]郭雄飞.浅谈PTN在电信城域网中的应用 [J].广东通信技术,2009,29(11).

[5]朱京,刘昭伟,雷学义,贾小铁.PTN——信息通信基础承载网络的演进与变革[J].电力系统通信,2009(4).