浙江上虞—三门高速公路K270+700边坡变形破坏分析及治理

2012-07-06王华俊许寅年李俊明

王华俊,许寅年,李俊明

(浙江省工程勘察院,浙江 宁 波 3 15012)

0 引言

浙江上虞—三门(以下简称上三)高速公路是连接浙东南沿海经济圈与浙中部地区的重要交通枢纽,2011年10月26日,该高速公路管理处养护人员发现桩号K270+700处边坡有明显变形现象,表现特征为后缘出现张拉裂缝并呈加大趋势,边坡的防护措施局部破坏,坡脚出现鼓胀开裂等现象,对高速公路的正常运营造成极大威胁,为避免该边坡失稳而引发重大交通事故,主管部门对该路段进行封道处理。因此,在分析研究该边坡变形破坏原因的基础上,提出具有针对性的综合治理措施具有极其重要的意义。

1 工程概况

上三高速公路 K270+700边坡高约25m,长约55m,起始桩号为K270+670~725,综合坡率1:0.3。原防护主要采用锚杆挂网喷砼,锚杆间距2m×2m,长2.5m,后于2008年对喷砼面进行挂主动网防护处理,GPS2型主动网锚杆间距4.5m×4.5m,长度2m。

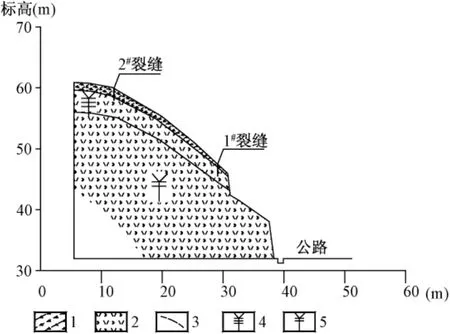

根据现场养护人员介绍,2011年10月26日在例行登山巡查时发现坡顶发育裂缝(1#裂缝),延伸约6~7m,宽约6cm,可见深度约2.5m。坡顶后缘发育另一条裂缝(2#裂缝),该裂缝穿越坡顶截水沟,可见延伸长度约35m,裂缝宽约10~15cm,经现场探测,深度超过2.5m。同时坡面喷砼体局部开裂、脱落,GPS2型主动网支撑绳出现受力绷紧现象,坡脚有鼓胀开裂产生。山顶植被发育,乔、灌木丛生,坡脚距上三高速公路约2m(图1)。

图1 研究区地形图Fig.1 Topographic map of the highway

2 地质条件

2.1 地形地貌

K270+700处边坡位于上三高速公路右侧,为前期修建公路时形成的人工岩质边坡,地貌类型属于浙东低山丘陵区的构造—剥蚀低丘陵区单元。边坡走向N10°W,倾向 NE。坡面形态呈陡坎状,且坡面不规整,超挖与欠挖现象较普遍。

2.2 地层岩性

根据施工期间勘探结果,工程场地内基岩共分两大类,K270+670~695段主要以砾岩、凝灰质砂岩为主(图2),K270+695~725段主要以凝灰岩为主(图3)。自上而下分别为:

1 含粘性土碎石:黄褐色,中密—密实状态,碎石含量在 50% ~70%,直径在 3~20mm,局部在40mm左右,呈棱角状,以中风化基岩为主。厚度0.5~1.7m不等。

图2 K270+670~695段工程地质剖面图Fig.2 The engineering geology sectional drawing of K270+670~695

图3 K270+695~725段工程地质剖面图Fig.3 The engineering geology sectional drawing of K 270+695~725

a层:该层为基岩结构面的软弱夹层,分布在K270+695附近,颜色为褐黄色,灰绿色;性质不均匀,主要有粘性土夹全—强风化基岩碎块组成。

2-1 强风化砾岩:紫红色,组织结构大部分破坏,碎块状构造。节理裂隙发育。小块用手可掰开,差异风化强烈,局部夹少量全风化基岩。可见厚度1.0~4m不等。

2-2 中风化砾岩:浅肉红色。砾状结构,块状构造,颗粒多为3~10mm圆状颗粒;主要矿物成分有石英、长石和一些褐铁矿矿屑。胶结物主要有铁质、多呈红色、褐红色。完整性相对较好,岩芯呈短柱状。

2-3 中—微风化凝灰质砂岩:紫红色,致密砂状结构,块状构造;主要矿物成分有石英、长石、云母和一些岩石碎屑。胶结物成分主要为水云母和氧化铁质的混合物。完整性好,勘探岩芯呈柱状。

3-1 强风化玻屑凝灰岩:灰黄色、灰色,组织结构大部分破坏,碎块状构造,局部呈破裂状。节理裂隙发育,节理面蚀变后一般呈浅绿色。矿物成分显著变化,以长石为主。小块用手可掰开,差异风化强烈,局部夹全风化基岩。可见厚度1.5~3m不等。

3-2 中风化玻屑凝灰岩:灰色,熔结凝灰结构,块状构造。岩石主要由火山灰、微量石英、玻屑等组成。玻屑含量小于10%,主要为玻璃质,凝灰质胶结,岩石坚硬,厚层状。完整性较差,节理裂隙发育,岩石致密坚硬,捶击声脆,勘探岩芯呈碎块、短柱状。

2.3 地质构造

研究区大地构造单元为华南褶皱系(Ⅰ2),浙东南褶皱带(Ⅱ3),丽水—宁波隆起(Ⅲ7),新昌—定海断隆带(Ⅳ9)内。构造体系上位于北东向的丽水—余姚深断裂与孝丰—三门湾大断裂交汇地带,属新昌—回山簸箕式断拗盆地。研究区域在K270+695附近分布有一产状为165°∠70°的构造破碎带,宽度0.5~3.0m,主要由粘性土混强—全风化基岩组成。

根据现场勘察,该边坡主要发育有三组结构面,具体如表1所示。

表1 结构面统计Table 1 Discontinuities

3 边坡变形破坏原因分析

3.1 破坏模式分析

K270+700边坡为前期修建公路时形成的人工岩质边坡,而岩质边坡的破坏主要受结构面的控制[1],根据地质调查资料,该边坡主要发育有三组结构面(图4、图5)。

图4 赤平极射投影图Fig.4 Stereographic projection

图5 边坡变形破坏Fig.5 Apparent deformation of slope

根据赤平极射投影分析及开挖面揭露的情况判断:该边坡主要受结构面 30°∠70°和 165°∠70°控制,破坏模式为结构面 30°∠70°和 165°∠70°相交产生的楔形块体沿交线方向发生滑移破坏,交线产状:97.5°∠46.4°。

3.2 病害原因分析

(1)该边坡岩体主要为砾岩、砂岩、凝灰岩,软硬相间,由于地处丘陵地带,风化作用强烈,再加上雨水较多,斜坡表面岩体大部分呈碎块状,局部有蚀变现象。节理裂隙发育,前期修建公路时开挖产生的临空面岩体较为破碎,地表水容易下渗,经过多年干湿交替、冻融循环后,导致结构面岩土体物理力学参数降低。

(2)通过搜集该段边坡的前期设计及施工资料,分析总结得出:由于各种施工及地质条件原因,经过几次变更,最后形成的边坡综合坡率约1:0.3。但是现场发现,开挖坡面极其不规则,坡脚超挖而坡顶欠挖,从而形成一个上凸下凹的坡形,再加上边坡高陡,导致凸出的岩土体因坡脚失去支撑而沿不利结构面发生滑移拉裂现象。

4 治理措施研究

该边坡的失稳破坏直接导致上三高速公路局部路段封闭断流,社会影响大,因此,短时间内排除险情开通公路是首要任务。针对上述情况,治理工程共分两个阶段进行,即应急抢险阶段和永久性治理阶段。应急抢险阶段完成后除K270+670~725段外车道外其他三车道可开通。

由于时间紧迫,无法进行前期地质勘探等工作,地质情况不明,所以在设计过程中严格贯彻动态设计、信息施工的原则。应急抢险治理如下(图6):

(1)在坡顶2#裂缝区域设置6个位移监测点,并由专人负责24h不间断监测,时时掌握边坡变形情况。

(2)采用长臂挖掘机械在变形区外侧对不稳定块体进行开挖,开挖面从侧面和后缘向临空面方向推进。

(3)待变形速率趋于稳定后对不稳定块体按坡率1:1进行“削头”式削方卸载[2]。

(4)在坡顶后缘进行地质勘探工作,根据施工揭露的地质情况,动态调整设计方案。

图6 应急抢险阶段典型剖面示意图Fig.6 The sectional drawing of temporal measures

应急抢险阶段工作于2011年11月16日下午结束(图7),并于17日下午15时开放交通。

图7 应急抢险后边坡全景Fig.7 The slope after temporal measures

根据应急抢险阶段的坡面开挖情况,提出针对性的永久性治理措施如下:

(1)坡脚砌筑钢筋混凝土挡土墙对削方卸载后残留的不稳定块体进行支挡。

(2)采用预应力锚索和全粘结锚杆对边坡进行系统加固。

(3)坡面防护采用挂网喷砼处理。

(4)在坡顶修砌截水沟、坡内设置排水孔等排水设施。典型治理剖面图如图8所示。

图8 永久性治理阶段典型剖面示意图Fig.8 The sectional drawing of permanent measures

2012年1月5日永久性治理工作完成,目前运行情况良好(图9)。

图9 永久性治理后边坡全景Fig.9 The slope after permanent measures

5 结论

(1)浙江上三高速公路K270+700处边坡变形现象较严重,表现为后缘出现张拉裂缝并呈扩大趋势,前缘鼓胀开裂等特点,对上三高速公路形成极大威胁。

(2)该边坡主要受两组结构面控制,破坏模式为两组控制性结构面相切产生的楔形块体沿交线方向发生滑移破坏。

(3)针对该边坡的特点和破坏模式提出应急抢险和永久性治理两阶段相结合的综合治理措施。

(4)在施工过程中必须严格贯彻信息施工、动态设计原则。根据现场施工情况优化设计方案,这对于类似工程提供了经验总结。

[1]张倬元,王士天,王兰生,等.工程地质分析原理(第三版)[M].北京:地质出版社,2009:282-283.ZHANG Zhuoyuan,WANG Shitian,WANG Lansheng,et al.Principles of engineering geological analysis(The third edition)[M].Beijing:Geology Press,2009:282-283.

[2]赵明阶,何广春,王多垠.边坡工程处治技术[M].北京:人民交通出版社,2003:65-66.ZHAO Mingjie,HE Guangchun,WANG Duoyin.Control measures of slope engineering[M].Beijing: China Communications Press,2003:65-66.