住宅小区后山崩塌成因机制及稳定性评价

2012-06-09王凯,王龙

王 凯,王 龙

(成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都610059)

0 引言

该小区后山崩塌危岩主要分为3个危岩区(见图1),在这个3个危岩区内主要分布有8个危岩体。虽然变形不明显,裂缝发育深度较浅,但是暴雨和地震时有发生,易使得裂缝加速发育,变形加大乃至破坏,对危险区内的建筑物和居民造成危害。因此必须对其控制因素,形成机理,破坏模式进行研究,结合其冲击能量,弹起高度,稳定性评价提出合理的防治。

1 工程地质条件

1.1 地形地貌

该危岩崩塌区内主要为丘陵地貌,最高点位于征地区北东侧外围的江北公园山顶,标高467m,最低点位于采石场侧,标高约315m,相对高差约152 m,坡形呈上陡下缓的形态,上部植被覆盖率低,岩石裸露,下部植被覆盖率较高。

图1 危岩区域分布

1.2 地层岩性

此区域范围内基岩以三叠系上统须家河组上亚组巨厚层砂岩组成。岩性主要为灰、灰黑泥岩、粉砂质泥岩,含数层薄煤层及长石石英砂岩,以泥钙胶结,坚硬程度较硬,出露的基岩见风化现象。岩层产状216°~345°∠20°,岩体质量类别为Ⅱ类。受外界风化营力的作用,岩体还主要发育陡倾坡外、竖向切割两组结构面,其产状分别为279°~290°∠75°,50°~148°∠85°。

为砂岩、碎石夹黏土、粉土夹淤泥质土组成,评估区江北公园山顶地区分布,厚度约为0.1~3m。

为粉质黏土组成,主要以河流相砂质泥质沉积为主,范围主要是在勘查区的平坝地带,厚度0.5~20m。

为砂岩块石、碎石等组成,零星分布于居住区一带,厚度0.5~3m。

1.3 地质构造

评估区位于观斗山断层西南翼和龙花滩向斜西南翼,观斗山和龙花滩向斜呈南西—北东走向。区内地质构造简单,岩层呈单斜产出,产状285°~325°∠15°~21°,无活动断裂通过,区域稳定性良好。

2 危岩成因机制及破坏模式

本次调查确定了危岩的分布范围以及规模,小区后山危岩崩塌区主要由8处危岩体组成,在长期风化剥蚀和卸荷的作用下,崩塌区主要发育陡倾坡外和竖向切割两组结构面,产状分别为190°∠90°、260°∠85。在这两组结构面的组合作用下危岩体被切割为块状,裂缝较窄无填充,深度较浅,在自然条件下稳定性较好,但是在连续暴雨的作用下,雨水堆积在危岩后缘裂隙处,不仅要降低其力学强度,而且会产生不利于稳定性裂隙水压力;在地震作用下,地震力也会对危岩体产生破坏的作用,使其稳定性降低,从而破坏。

虽然结构面的切割深度都较浅,但是危岩体下部的临空条件都较好,危岩体的破坏模式均为坠落式。(图2)

图2 危岩4

3 危岩稳定性计算

结合该区工程地质条件和危岩变形特征,主要考虑坠落式破坏模式。

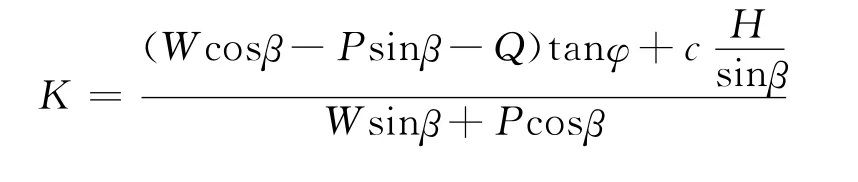

稳定系数计算公式为:

一般有组合,组合一:天然状态;组合二:暴雨状态;组合三:地震状态。

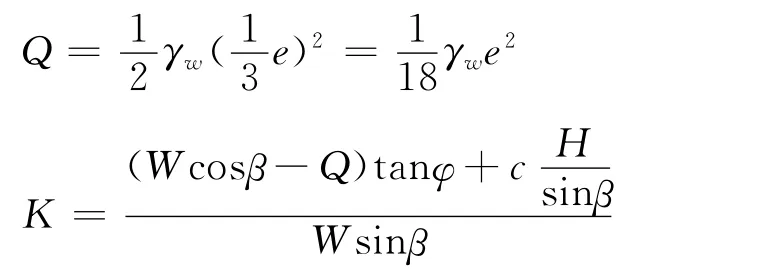

对于组合一,孔隙水压力与稳定性系数分别为

对于组合二,孔隙水压力与稳定性系数分别为

对于组合三,孔隙水压力与稳定性系数分别为

式中:W——单位长度危岩体重力(kN);

P—— 单位长度危岩体承受的水平地震力(kN);

H—— 危岩体高度(m);

β—— 破裂面倾角(°);

C,φ—— 分别为破裂面的等效黏聚力(kPa)和内摩擦角(°)。

3.1 工况选择

(1)天然状态(自重);(2)暴雨状态(饱和+自重);(3)地震状态(自重+地震力)。

3.2 参数选取

由于条件限制,缺乏结构面的原位大面积剪切试验成果和强风化岩石的抗剪试验成果,因此,对危岩体的稳定性分析与评价主要采取定性分析的方式为主,辅以定量计算,并且,计算所用参数系根据少量试验和经验数据、结合危岩体稳定性现状的反分析结果等综合取值。详见表1。

表1 岩土物理力学参数

根据上述的参数计算可得到各工况下危岩的稳定系数,详见表2。

表2 危岩稳定性情况表

根据DZ/T 0218—2006《滑坡防治工程勘查规范》危岩稳定性的评价标准如表3所示。

表3 危岩稳定性评价标准

4 防治措施建议

根据上述的评价标准,8个危岩体在自然工况下稳定性较好,但是在暴雨和地震的工况下稳定性较差。

综合勘查结果、相应的稳定性评价和工程地质条件,主动防护措施较难实施,防治工程采用:被动防护网,同时加强对危岩的监测巡视,发现异常情况及时报告。

5 结语

危岩体主要发育在陡峭岩壁的临空面上,在长期的外界营力作用下,发育多组控制结构面,在暴雨或者是地震的作用下危岩体容易脱落母岩向下滚落,对下部的建筑物或人员造成伤害。因此,需对危岩体的成因机制进行研究,正确评价危岩体的稳定性,并对有潜在威胁的危岩体进行合理有效的防治措施,以保证人民群众的生命财产安全。

[1]张倬元,王士天,王兰生.工程地质分析原理[M].北京:地质出版社,1994:363-377.

[2]黄润秋,刘卫华.滚石在平台上的滚动特征分析[J].地球科学进展,2008,23(5):517.

[3]陈洪凯.危岩崩塌演化理论及运用[M].北京:科学出版社,2009:43-51.

[4]骆银辉,胡斌,朱荣华,等.崩塌的形成机理与防治方法[J].西部探矿工程,2008,12:1-3.

[5]DZ/T 0218—2006,滑坡防治工程勘查规范[S].

[6]马艳波,裴向军,黄翔超.震裂斜坡软岩崩塌成因机制与稳定性评价[J].长春工程学院学报:自然科学版,2011,12(4):73-77.