福建龙岩新罗区地质灾害形成条件及其机理探讨

2012-05-25吴超凡邱占林

吴超凡,邱占林,邹 丹

(1.龙岩学院 资源工程系,福建 龙岩 364012;

2.中国矿业大学 深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,江苏 徐州 221008)

0 引言

龙岩市新罗区位于福建省西南部,地处北纬24°47'20″~25°35'22″;东经 116°40'29″~ 117°21'00″。北为连城县、永安市,东邻漳平市,南与永定县、漳州市南靖县接壤,西与上杭县毗邻,全区总面积2678km2。境内地层岩性复杂多变,构造断裂发育,山区、丘陵与河谷平地交错分布[1-2]。地表水系发育,降水多集中于春夏季、雨量充沛。近年来,由于人类活动加强,矿业开发增快,境内自然生态环境遭到严重破坏,滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等地质灾害频繁发生,并逐年加剧,给当地人民生命财产造成巨大损失,严重制约当地社会经济的可持续发展。因此,正确认识新罗区地质灾害分布特征,探讨其产生机理,进而提出防治对策,对避免和减少地质灾害的发生及危害,促进新罗区经济发展具有重大意义。

1 地质灾害形成的基础因素

该区地质灾害形成的基础因素主要表现为:地形地貌、地层岩性、岩土体、地质构造、水文地质条件和水系植被。这些因素都是由独特的地质环境条件所决定的。

1.1 地形地貌

新罗区地处中山、低山、丘陵、盆地区,山脉及河谷盆地走向均为NE向,总体地势呈两边高中间低的态势。

西北部的江山乡及北部的万安镇、白沙镇一带属构造侵蚀中山陡坡地形,山岭高程1000~1600m,切割深度>500m,坡度30°~40°。岩性以花岗岩为主,山顶呈尖锥或圆状,山峦起伏,挺拔陡峭,植被发育。最高峰为黄连盂,标高1807m。东南部的适中镇、岩山乡一带属构造侵蚀中低山陡坡地形,山岭高程700~1000m,切割深度 >500m,坡度35°左右,局部可达50°。岩性以沉积岩为主,山峦重叠,植被较发育,群山之中嵌有适中、仁和盆地。中部九龙江上游的雁石溪河谷盆地,由山间盆地及周围的丘陵组成。其中龙岩盆地最大,此外还有雁石、大池、小池盆地,标高300~400m,由西南向东北逐渐降低,坡降1‰ ~3‰;盆地内缘的低丘陵多为沉积岩构成,高程400~700m,地形较平缓。

1.2 地层岩性

新罗区内地层发育较齐全,出露面积1789 km2,占区内总面积的66.9%,主要分布于东部、南部,以泥盆系、石炭系、三叠系的沉积岩为主,伴有志留系—奥陶系的变质岩及白垩系的红层。东南部出露少量侏罗系火山岩,出露形态受华夏系、新华夏系构造控制,多呈北东向条带状展布。岩性以中粗粒—中细粒黑云母花岗岩为主,次为花岗闪长岩、花岗斑岩及花岗闪长岩脉等。火山岩主要为燕山早期喷出的灰绿、灰黑色酸性、中酸性熔岩夹火山碎屑岩,次为燕山晚期喷出的英安岩、流纹岩、熔岩。主要分布于适中、白沙等地。

第四系松散堆积层主要分布于山间盆地的河谷两岸、山坡坡麓及坡脚处,主要为全新统、上更新统冲洪积层,部分山前台地发育有中更新统冲洪积层,厚度一般<20m。岩溶盆地第四系厚度变化较大,往往呈反盆地形。地貌上全新统、上更新统多呈Ⅰ级、Ⅱ级内迭阶地,中更新统多分布于Ⅲ级基座阶地。

1.3 岩土体

不稳定斜坡、滑坡、崩塌主要分布于坡残积层的土体中。其中土质的有34处,占区内不稳定斜坡、滑坡、崩塌统计总数54处的 63.0%;碎块石的有17处,占总数的 31.5%;岩质的有 3处,占总数的5.6%。

新罗区内不稳定斜坡、滑坡、崩塌的土层平均厚度都比较小,土层厚度为0~1m的为0处;土层厚度为1~2m的有10处;土层厚度为2~3m的有9处;土层厚度为3~4m的有15处;土层厚度为4~5m的有11处;土层厚度为5~6m的有9处;土层厚度 >6m的为0处。上述的土层特征说明区内的不稳定斜坡、滑坡、崩塌以浅层的土质、碎块石为主。

1.4 地质构造

区域构造上,新罗区位于呈北北东向展布的闽西南拗陷带东侧,次级构造为大田—龙岩拗陷,表现形式为漳平—龙岩复式向斜。

北北东向的政和—大埔深大断裂带从新罗区的东侧部位经过,其影响宽度在本区长度120km,宽约40~60km,总体走向北东30°~35°,由一系列平行分布的陡倾角次级断裂组成,为闽东燕山期与闽西北隆起带及闽西南拗陷带的分界线,断裂带两侧地层沉积差异较大并伴有后期花岗岩侵入;表现为北东向的次级构造发育,岩浆多期次侵入,各类矿点带状分布。

此外,新罗区中南部为龙岩山字形构造影响区,表现形式为局部环状构造分布,压性断裂较为发育。

1.5 水文地质

区内地下水可分为第四系松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水、基岩裂隙水及碳酸盐岩类裂隙溶洞水四大类型。第四系松散岩类孔隙水分布于雁石、适中等山间盆地河谷两侧,面积110.9 km2,厚度一般<20m,局部覆盖型岩溶区可达100m。碎屑岩类孔隙裂隙水分布于白沙一带,面积86.6 km2。含水岩组为沙县组、赤石群,岩性为紫红色中厚层状砂岩、砂砾岩与粉砂岩、泥岩互层,含钙质,多为孔隙—基底式胶结。基岩裂隙水分布广泛,赋存于各类岩石的构造裂隙及风化裂隙中,多数为裂隙潜水,局部为承压水,富水性等级为水量贫乏。碳酸盐岩类裂隙溶洞水由黄龙组、船山组、棲霞组等组成,地下水赋存于溶蚀裂隙及溶洞中,主要分布于龙岩、适中、雁石等盆地。地下水具有径流途径短,水循环交替强烈,就地补给、就地排泄的显著特点。

1.6 水系植被

区内地表水系发育,属九龙江水系的有雁石溪、万安溪、柳溪,属汀江水系的有黄潭河。河流均具有山地性河流的特征,比降大,流量变化大,一般3~8月为丰水期,11月至翌年2月为枯水期。山峦起伏,挺拔陡峭,植被发育。

2 地质灾害形成的动态因素

对于基础因素的探讨,属于静态方面,而该区地质灾害形成的动态因素主要为降雨和人类工程活动两个方面。

2.1 降雨

新罗区属亚热带海洋性季风气候区,气候温热湿润,雨量充沛。降雨量随季节的变化而变化,春夏多,秋冬少。其中11月、12月降雨量32.9~46.4mm;1月、10月降雨量 52.5~73.5mm;2月、9月降雨量114.4~125.2mm;3月、4月降雨量 163.8~183.8mm;5月~8月降雨量203.0~294.4mm(图1)。

新罗区滑坡、崩塌、泥石流的灾害性天气主要发生于3~6月梅雨季节和7~8月台风雷阵雨季节。暴雨、特大暴雨常常引发地质灾害的发生,2010年6月13~15日的连日暴雨,造成多处山体滑坡、泥石流的发生。

2.2 人类工程活动

矿山开发、基础设施建设、人工切坡建房等人类活动对区内的滑坡、崩塌等地质灾害影响较大。大多数滑坡、崩塌有过人工切坡、矿山开采的影响。其中涂潭滑坡、张陈下坪坑滑坡、秋竹坪不稳定斜坡是受水库蓄水位涨落的影响;渡头滑坡是受灌溉渠道渗漏水的影响。

图1 月份降雨量分布统计图Fig.1 Statistical chart of monthly rainfall distribution

3 地质灾害类型及分布特征

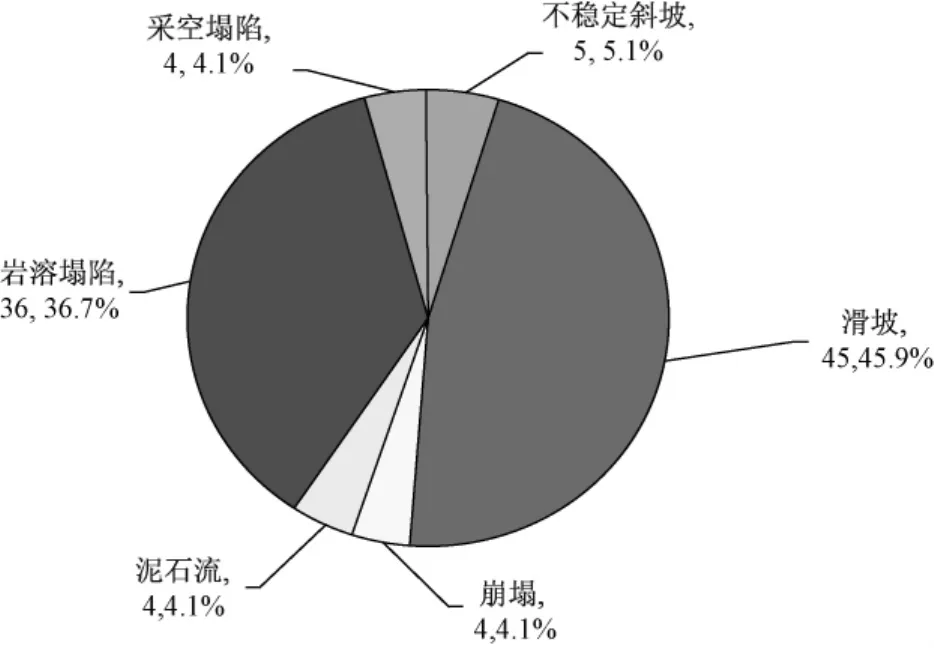

根据资料分析,新罗区地质灾害点共有98处。其中不稳定斜坡有5处,占总数的5.1%;滑坡有45处,占总数的45.9%,是区内地质灾害的最主要类型;崩塌有4处,占总数的4.1%;泥石流有4处,占总数的 4.1%;岩溶地面塌陷有 36处,占总数的36.7%;采空区地面塌陷有4处,占总数的4.1%(图2)。

图2 地质灾害发育类型统计图Fig.2 Statistical chart of geohazard development type

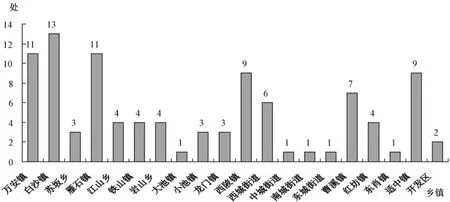

根据资料分析,新罗区地质灾害点的空间分布具有不均一性(即随机性),主要分布如图3所示。

图3 地质灾害分布统计图Fig.3 Statistical chart of geohazard distribution

4 地质灾害基本特征及机理分析

4.1 滑坡

4.1.1 规模和特征

调查结果显示,区内发现滑坡45处,占该区地质灾害总数的45.9%。是新罗区最主要的地质灾害类型。规模为中型1处,小型44处,主要分布在海拔高度50~500m丘陵地带。以土质滑坡为主,区内稳定性均差。

4.1.2 成因分析

滑坡体多为坡残积土,具有松散结构,遇水易软化。当降雨大量入渗后,土体抗剪强度显著下降,直接导致一些老滑坡的复活以及对新滑坡潜在滑动面起润滑作用[3-6]。地下水侧向迳流,产生静水压力和动水压力,增加下滑力。加上不合理的开发建设和人类活动范围增大,尤其是采矿业、公路建设较为强烈,从而加剧了滑坡的发生。

4.2 崩塌

4.2.1 规模和特征

调查结果显示,发现崩塌4处,占该区地质灾害总数的4.1%。规模均为小型。崩塌物质组成以土质和石英砾岩、石英砂砾岩、粉砂岩、细砂岩夹页岩、变质石英砂岩、变质粉砂岩夹千枚状泥岩、千枚岩、以土质滑坡为主。区内稳定性均差。

4.2.2 成因分析

区内崩塌主要是由于岩土体较破碎,节理和裂隙发育,加之地下水活动频繁,而组成地质体的岩性抗风化能力相对较弱所引起的。此外,在易发生此类地质灾害的周边,人类工程活动活跃,也是引起崩塌的因素之一。

4.3 泥石流

4.3.1 规模和特征

调查结果显示,发现泥石流4处(排土场)、占该区地质灾害总数的4.1%,规模为中型2处,小型2处。以碎石土、砂砾卵石、变质砂岩、含角砾碎石粘性土、石英斑岩等为主。此外,龙岩新罗区属山区,沟谷发育,滑坡与崩塌频发,为泥石流的发生提供了充足的物源。该区降雨丰沛,也满足了泥石流发生的动力条件。

4.3.2 成因分析

排土场的稳定性是受多种因素控制的,主要表现在以下3个方面:①地表水:由于排土场上游汇水面积大,水量丰富,补给面积大,当降暴雨时,沟谷纵坡降较陡,汇流速度快,由于排土场上方的拦水坝被淤积,失去拦水功能,因此,上游地表水全部汇入排土场内,入渗到废碴石内,形成排土场内动水压力,导致排土场内地下水水位上升。②排土场内的矿碴:由于排土场内矿碴未经过碾压,结构比较松散,所以其抗剪强度较低[7-10]。③拦碴坝年久失修,稳定性差,在大坝坝基下部已出现浑浊泥水渗出,说明拦碴坝基础长期受雨水的浸泡,大坝处为泥质粉砂岩,该岩石在水浸泡作用下易产生软化、崩解,承载力下降,抗剪强度降低,有可能引发大坝的溃坝。

4.4 不稳定斜坡

4.4.1 基本特征

调查结果显示,发现不稳定斜坡共有5处,占该区地质灾害总数的5.1%,主要以顺向坡和斜向坡,稳定性好1处,不稳定4处,占80%。不稳定斜坡、滑坡、崩塌以浅层的土质、碎块石为主。

4.4.2 成因分析

不稳定斜坡产生主要以陡坡、陡崖为主。坡度角均>35°以上,同时其产生也与地层岩性、岩土体类型有关。区内斜坡多为坡残积土,以粉质粘土为主,抗风化能力弱,透水性好,坡体稳定性差。加上新罗区山多地少,用地条件差,削坡建房现象普遍,矿山开采、兴建公路等人类活动强烈;台风暴雨多,降雨量大,从而诱发了大量的不稳定斜坡产生。

4.5 岩溶地面塌陷

4.5.1 基本特征

调查结果显示,发现岩溶地面塌陷共有36处,占该区地质灾害总数的36.7%。规模为中型1处,小型35处。岩溶地面塌陷主要分布于上部第四系松散覆盖土层厚度<20m的区域,灰岩上部土层岩性为土体结构松散的砂性土的地段,灰岩浅部岩溶发育的河流两侧,且绝大多数岩溶塌陷发生于河流Ⅰ级堆积阶地上,少部分的岩溶塌陷分布于Ⅱ级阶地上。岩溶地面塌陷一般发生于灰岩浅部岩溶发育的地段,主要出露灰岩、白云质、含燧石灰岩。

4.5.2 成因分析

人类工程活动是岩溶地面塌陷的最主要影响因素,尤其是降低区域地下水位。从区内发生岩溶塌陷的时间、分布地段来看,岩溶地面塌陷主要发生在地下水位突然降低的且频繁变化的地段,且有一部分塌陷是发生在以抽水井为圆心,半径<100m的范围内。因为在抽水过程中改变了地下水的水动力平衡条件,人工降低地下水位时,地下水的流速变化幅度、水位升降变化幅度及其变化频率远远大于自然条件下的变化。当抽水量变化时,水位降深也随之变化,地下水力坡度迅速变化。水位下降导致水力坡度增大,引起地下水位变动带中细小的土体颗粒易被搬运,强化了潜蚀作用,这些因素加剧了地下水流对土体的冲刷搬运,加剧对土体的冲蚀、淘空,更容易引发岩溶塌陷的发生。

4.6 采空区地面塌陷

4.6.1 基本特征

新罗区矿产资源丰富,采矿活动频繁,主要生产煤、铁、石灰岩等。由于矿山采空引起塌陷4处,规模为中型1处,小型3处。

4.6.2 成因分析

由于采空区顶板较薄,局部地表在水作用下诱发了塌陷。地下采矿对塌陷区进行强排水,从而加速了渗透的发生,水动力条件增强,因强排而导致塌陷的产生;地下采矿,使洞顶厚度变薄,使其原有的平衡条件破坏,加上地质构造发育,岩性破碎,巷道维护不到位,开采无序,难以再维持平衡,致塌陷产生;地下采矿,在溶洞周围堆土加载而导致塌陷产生。总之,地面塌陷的产生过程受制因素较多,但从力学角度而言,主要是由于土洞顶板的抗塌力小于致塌力所形成。

5 结论与建议

(1)新罗区地质灾害发育的主要类型为滑坡、崩塌、泥石流、不稳定斜坡、岩溶地面塌陷和采空区地面塌陷。

(2)新罗区地质灾害的主要影响因素是基础因素与动态因素,其中基础因素主要包括地形地貌、岩土体特征、地质构造及地下水;动态因素则为降雨和矿山开采、兴建公路等人类活动。

(3)对区内所有潜在危害的隐患点都应进行监测,掌握其发展动态,重点是不稳定斜坡、滑坡、岩溶地面塌陷。地质灾害点的监测工作应以宏观观测为主,监测内容主要包括:斜坡开裂变形、实体整体变形、建筑物变形、地下水、泉流量、汛期降雨量等。同时采取避让措施、生物措施、工程措施。

(4)根据新罗区地质灾害发育特征及形成影响因素,其防治工作应贯彻预防为主,防治结合的原则;加强人民群众保护环境的意识,宣传地质灾害有关知识;对于受地质灾害威胁的居民区,采取搬迁避让的防灾措施,威胁生命财产安全的地质灾害点应实施群测群防措施;对于新建矿山或建设用地应合理规划。

[1]陈月林,黄义兴.福建省龙岩市新罗区地质灾害详细调查报告[R].福建省第八地质大队,2011.CHEN Yuelin,HUANG Yixing.Detailed investigation report of the geohazards in Xinluo district,Longyan City,Fujian Province[R].No.8 geological team of Fujian Province,2011.

[2]吴超凡,陈元清.福建新罗区地质灾害特征及防治对策[J].资源环境与工程,2005,19(3):188-191.WU Chaofan,CHEN Yuanqing.Characteristics of geological disaster of Xinluo District and the corresponding countermeasures [ J].Resources Environment and Engineering,2005,19(3):188-191.

[3]王晓耀,杜忠潮,张满社.陕西省泾阳南塬崩塌、滑坡地质灾害及成因分析[J].水土保持通报,2004,24(4):34-37.WANG Xiaoyao,DU Zhongchao,ZHANG Manshe.Geological hazard of cliff collapse,landside and their occurrence in southern Jingyang County of Shaanxi Province[J].Bulletin of Soil and Water Conservation,2004,24(4):34-37.

[4]罗晓玲,李岩瑛,成华,等.河西走廊地质灾害成因分析与防治分析[J].灾害学,2005,20(3):103-107.LUO Xiaoling,LIYanying,CHENG Hua,et al.Analysis on causes of geological disasters in Hexi Corridor and the countermeasures[J].Journal of Catastrophology,2005,20(3):103-107.

[5]刘岁海,刘爱平.四川省康定县地质灾害特征及其形成机理研究[J].水土保持研究,2006,13(2):226-233.LIU Suihai,LIU Aiping.Study of charateristics and formation mechanism of geological hazards in Kangding County of Sichuan Province[J].Research of Soil and Water Conservation,2006,13,(2):226-233.

[6]韩华,程学权.北京山区公路地质灾害应急与防治对策[J].中国安全科学学报,2007,17(3):21-24.HAN Hua,CHENG Xuequan.Emergency and prevention countem easures against geological hazards of road in Beijing Mountain Area[J].China Safety Science Joumal,2007,17(3):21-24.

[7]左昌虎,许强,杨学之.四川省昭觉县地质灾害调查分析[J].水土保持研究,2008,15(2):177-183.ZUO Changhu,XU Qiang,YANG Xuezhi.Surveys and analysis of geological disasters in Zhaojue County of Sichuan[J].Research of Soil and Water Conservation,2008,15(2):177-183.

[8]曹楠,申太丽,罗水莲,等.西昌市地质灾害发育分布规律及防灾建议[J].中国地质灾害与防治学报,2010,21(1):127-132.CAO Nan,SHEN Taili,LUO Shuilian,et al.Development and distribution patterns of geologic hazards in Xichang City and prevention suggestion[J].The Chinese Journal of Geological Hazard and Control,2010,21(1):127-132.

[9]鲍大忠,游桂芝.贵州六盘水市钟山区地质灾害发育特征及成因分析[J].矿产勘查,2010,1(4):400-406.BAO Dazhong,YOU Guizhi.The characteristics of geological hazards and analysis on genesis in Zhongshan District of Liupanshui City,Guizhou Province[J].Mineral Exploration,2010,1(4):400-406.

[10]毛正君,倪万魁,杨晓华,等.宁夏回族自治区彭阳县地质灾害发育特征与形成条件分析[J].水土保持通报,2010,30(5):68-72.MAO Zhengjun,NI Wankui,YANG Xiaohua,et al.Formation conditions and development characteristics of geological hazards in Pengyang County of Ningxia Hui Autonomous Region[J].Bullentin of Soil and Water Conservation,2010,30(5):68-72.