小肠间质瘤的诊治分析

2012-05-08谌步云余伟民

谌步云,余伟民

(浙江省建德市第一人民医院肿瘤肛肠科,浙江建德 311600)

·论 著·

小肠间质瘤的诊治分析

谌步云,余伟民

(浙江省建德市第一人民医院肿瘤肛肠科,浙江建德 311600)

目的探讨小肠间质瘤的诊断和治疗。方法回顾分析2003年4月—2010年5月手术并经病理证实的小肠间质瘤30例的临床资料。结果肿瘤发生于十二指肠1例,空肠14例,回肠15例。B超检查提示腹腔肿块18例,其中小肠来源15例。CT增强扫描均发现肿瘤或转移灶,其中定位于小肠24例(80%)。全部病例均采用手术治疗,21例获随访6~84个月,9例术后口服伊马替尼400mg/d,2例腹腔内复发转移,其中1例再次切除腹腔内复发病灶后继续服用伊马替尼,但疾病仍进展,25个月死亡,1例病例控制仍在随访中。结论小肠间质瘤缺乏特征性临床表现,B超及CT对诊断有帮助,手术和分子靶向治疗是有效治疗方式。

胃肠道间质肿瘤;诊断;治疗

小肠间质瘤来源于间叶组织,好发于十二指肠及空肠。原发的发生率较低,仅占全身肿瘤的0.2%,占消化道肿瘤的1% ~4%,占胃肠肿瘤的3% ~6%[1]。因其缺乏特征性症状及有效的检查,术前诊断率低,术后复发率高。为提高小肠间质瘤的诊治水平,现回顾分析我院2003年4月—2010年5月手术并经病理证实的小肠间质瘤30例并报告如下。

1 资料与方法

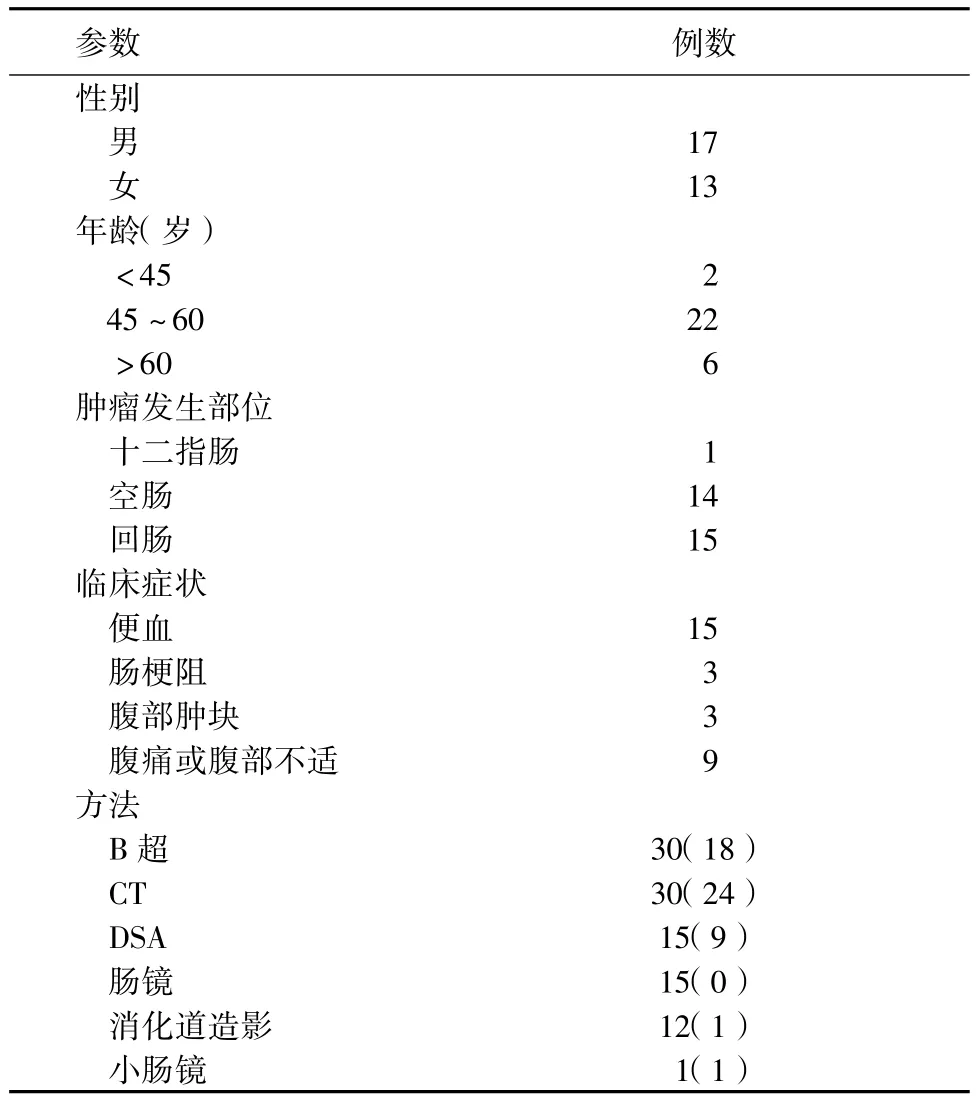

1.1 一般资料:小肠间质瘤患者30例,其中男性17例,女性13例。年龄39~65岁,中位年龄45岁。肿瘤发生部位,十二指肠1例,空肠14例,回肠15例。临床表现为消化道出血15例(50.0%),肠梗阻3例(10.0%),腹部肿块3例(10.0%),腹痛或腹部不适9例(30.0%)。全部病例均行术前B超检查及CT检查。B超检查提示腹腔肿块18例,其中小肠来源15例。CT增强扫描均发现肿瘤或转移灶,其中定位于小肠24例(80%)。15例行胃、肠镜检查未发现病灶。1例行胶囊肠镜检查明确占位伴出血。15例数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)检查,其中9例明确肠出血。12例行消化道造影,其中3例考虑小肠肿瘤,本组术前诊断小肠肿瘤25例(83.3%),具体见表1。

表1 一般资料分析

1.2 手术方法:30例均手术治疗。十二指肠肿瘤局部切除术1例,小肠肠段切除术29例,其中1例伴肠系膜多发转移灶同时行电灼术,1例伴肝转移同时行不规则肝切除。

2 结 果

本组低度恶性12例,中度恶性9例,高度恶性9例。肿块直径2~10cm,平均6.3cm,≥5cm者23例。多发结节2例,淋巴结转移2例。术后病理均示小肠间质瘤。免疫组织化学示,CD117(+)30例(100%),CD34(+)15例(50%)。首次手术均恢复。21例获随访,随访时间为6~84月,9例术后口服伊马替尼400mg/d,其中2例腹腔内复发转移,1例再次切除腹腔内复发病灶后继续服用伊马替尼,但疾病仍进展,25个月死亡,1例病例控制仍在随访中。发病年龄多在45~60岁,好发部位以空、回肠,术前B超及CT对发现肿瘤有明显优势,肿瘤直径多>5cm,术后免疫织组化学CD117均表现为阳性,经手术或手术后加服伊马替尼明显延长生存期。见表2。

表2 结果分析

3 讨 论

胃肠间质瘤(gastrointestinal interstitial tumor,GIST)好发于胃及小肠,是一种概念上较新的肿瘤类型。小肠是GIST的好发部位,因其缺乏特征的临床表现及缺乏有效的检查,极难以早期诊断。

3.1 诊断:小肠间质瘤临床表现较隐匿。主要症状有消化道出血、腹部不适、腹部肿块、肠梗阻,其中以消化道出血为主,本组15例(50%)。小肠间质瘤的诊断主要以影像检查为主。B超及CT检查可发现较大的肿瘤,CT表现为消化腔内壁黏膜完整,肿瘤位于黏膜下或向腔外生长,有时与恶性淋巴瘤较难鉴别,有助于判断有无腹腔淋巴结,肝脏及腹膜转移,其明显的缺点是定位及定性较为困难,本组经CT检查发现腹部肿块24例(80%)。超声内镜因其能很好的区分胃肠壁各层结构,对GIST诊断有很大的帮助[2]。消化道造影是一种常见的检查手段,但有一定的局限性,对小肠间质瘤的诊断率显著低于十二指肠间质瘤。DSA检查可明确消化道出血大致位置,定性诊断差,本组15例行DSA检查,其中9例明确肠出血。胶囊肠镜对伴黏膜溃疡或出血的病例检出率高,但胶囊移动的不可控性,肠道内气体、液体对病灶的检出有较大的影响。本组有1例行胶囊肠镜检查明确占位伴出血。18-氟脱葡萄糖正电子发射断层扫描术被越来越多应用于GIST的诊断和治疗后的评估及随访。氟代脱氧葡萄糖与GIST有很高的亲和力,与kit蛋白的过度表达直接相关。目前对小肠间质瘤的诊断缺乏一种简便、高效的检查方法,宜采取多种检查手段综合分析。本组术前诊断小肠肿瘤25例(83.3%),可见小肠肿瘤术前诊断困难,但采取多种检查方法综合分析有利于提高术前检出率。对临床上高度怀疑小肠肿瘤的病例,可先行胃、肠镜检查排除胃、结肠病变,再行B超、CT、DSA及小肠镜检查可发现增殖性病灶。

小肠间质瘤术前良恶性诊断困难,主要靠病理及免疫组织化学诊断,对术前发现腹部肿块的病例选择合适的部位进行B超引导下经皮穿刺是安全的。GIST虽然是实体瘤,但又有瘤体质地软脆易碎特点。不适当术前活检可能造成肿瘤破裂,导致种植播散和出血[3]。对于手术可以切除的小肠间质瘤不推荐术前活检,但对于不能切除,需要进行新辅助治疗的患者必须先进行活检以便进行免疫组织化学及基因检测,可以指导下一步的药物治疗。CD117在 GIST的免疫组织化学中阳性率接近100%,无良、恶性的差别,约70%的GIST表达为CD34,因此CD117是GIST诊断的最佳标准。本组中D117(+)(100%),CD34(+)(50%),符合这种情况。

由于GIST目前没有明确的良、恶性划定标准,主要根据肿瘤大小和核分裂像判断肿瘤的危险度。侯英勇等[4]将12项形态学指标,包括肉眼播散指标(肝转移、腹腔播散)、镜下播散(淋巴结转移、血管浸润、脂肪浸润、黏膜浸润和神经浸润)以及原位的形态学指标(肌层浸润、核分裂像≥10个/50HPF)、肿瘤性坏死、古钱币样结构以及较弥漫显著异型等中具有任意一项指标者划分为恶性胃肠间质瘤(胃肠间质肉瘤),依据有无肉眼播散分为临床Ⅰ期和Ⅱ期。临床Ⅰ期GIST者,具有1~2项形态学划分为低度恶性,3~4项划为中度恶性,4~5划为高度恶性。具有的恶性指标越多,预后越差,无瘤生存时间短。无上述形态学指标的GIST相当于无转移和播散潜能的原位肿瘤。在肿瘤无破裂等情况下,手术完整切除能达到治愈的效果,5年无瘤存活率和总存活率分别为99.3%和100%。本组按上述标准分为低度恶性12例,中度恶性9例,高度恶性9例。

3.2 治疗:外科手术是治疗小肠间质瘤的首选方法,但不尽如人意,原发性 GIST手术切除率约85%,总体术后复发率>50%,5年总体存活率约为50%[5]。对于局部可切除的病灶者,为防止局部复发和因假囊破裂而引起的腹腔内种植播散和广泛转移,需做到肿瘤完整切除和切缘阴性。如有周围脏器浸润,条件允许可行脏器联合切除术。GIST很少转移至局部区域淋巴结,因而不需要常规淋巴结清扫,仅在淋巴结明显浸润时进行[6]。小肠间质瘤因术前很难取得病理,对肿瘤的恶性程度和复发危险性的评估困难,大多依据肿瘤大小而决定手术方式。行小肠肿瘤根治性切除,切除肠段两端应距肿瘤边缘10cm以上。若术中发现局部淋巴结肿大,则应进一步清扫区域淋巴结和血管根部淋巴结。对于难以根治性切除的小肠间质瘤可采取主病灶切除的减荷术。对散在的肠系膜上转移结节行电灼术。伴肝脏转移且可切除者,同时行肝脏部分切除术。本组有1例十二指肠肿瘤行局部切除术,29例行小肠肠段切除术,其中1例伴肠系膜多发转移灶行电灼术,1例伴肝转移行不规则肝切除,术后高危患者口服伊马替尼,效果较好,复发率低。

近年来,腔镜下治疗GIST具有争议。我们认为对于体积较小的胃间质瘤在有经验的腔镜中心开展是可行的,但因小肠间质瘤发现时体积往往较大,同时恶性危险度高,容易破裂而发生播散转移,不宜微创手术。

对于复发转移的小肠间质瘤手术切除率低,因其往往广泛转移。近年来,对GIST基因研究的深入,发现小肠间质瘤患者存在c-Kit基因的突变。伊马替尼的临床应用,对于治疗GIST具有重要的意义,伊马替尼通过阻断Kit蛋白(CD117)上结合的三磷酸腺苷位点,对高度危险的GIST行肠切除术后用口服马替尼可以降低复发率,对于进展期不能切除或复发的GIST用伊马替尼行新辅助治疗使肿瘤缩小,可争取行Ⅱ期手术。本组9例高度恶性患者术后口服伊马替尼400mg/d,仅2例腹腔内复发转移,其中1例再次切除腹腔内复发病灶后继续服用伊马替尼,但疾病仍进展,25个月死亡,1例病例控制仍在随访中。

总之,小肠间质瘤和其他肿瘤一样,早期发现、早期诊断和早期治疗才能真正提高治疗效果,通过基因检测、个体化药物及手术治疗可以进一步提高患者的生存率。

[1] 何尔斯泰.小肠肿瘤[M]//王吉甫言.胃肠外科学.北京:人民卫生出版社,2000:633-643.

[2] FUSALOLI P,GALETTI G,Endoscopic ultrasonograpy:current clinicalrole[J].Eur J Gastroenterol Heptol,2005,17(3):293-301.

[3] 杜春燕,师英强.胃肠间质瘤的辅助治疗[J].中国实用外科杂志,2006,26(8):625-628.

[4] 侯英勇,朱雄增.胃肠间质瘤恶性程度的判断及其对预后的影响[J].中国实用外科杂志,2010,30(4):265-268.

[5] RUBIN BP,HEINRICH MC,CORLRSSCL.Gastrointestinal stromal tumour[J].Lancet,2007,369(9574):1731-1741.

[6] 季加孚.小肠间质瘤的外科治疗[J].中国实用外科杂志,2006,26(8):582-584.

(本文编辑:赵丽洁)

R735.32

B

1007-3205(2012)09-1067-03

2011-12-08;

2012-01-17

谌步云(1971-),男,江西丰城人,浙江省建德市第一人民医院副主任医师,医学学士,从事肛肠肿瘤诊治研究。

10.3969/j.issn.1007-3205.2012.09.029