中压配电网次级网络分析模型

2012-04-13王赛一李露莹

王赛一,李露莹,刘 钢,刘 海,刘 洪,韩 俊,刘 阳

(1.上海市电力公司市区供电公司,上海 200080;2.上海浦海求实电力新技术有限公司,上海 200090;3.天津天大求实电力新技术股份有限公司,天津 300384;4.天津大学电气与自动化工程学院,天津 300072)

长期以来,10 k V配电网网架一直存在着复杂、参差不齐的混沌状态,主要是由于地区负荷发展不平衡以及中低压配电网网架没有统一、整体的规划所造成的。这种运行状态无论是从管理调度[1,2]的方便性,还是从配电网运行的安全可靠性[3~6]讲,都是有隐患的。

目前关于10 k V中压配电网网架结构[7~9]的研究工作,主要体现在接线模式[10~13]的适应性、经济性和可靠性等方面的研究上,而10 k V接线模式涉及到的大多数是主干线路,对于从开关站分出来的次级10 k V线路的研究并不多,没有相关成型的结论,这恰恰正是10 k V配电网混乱的地方所在。因此,有必要对10 k V中压配电网次级网络的结构及功能特性开展相关研究工作。

针对上述问题,本文首先界定10 k V中压配电网的主干网络和次级网络的概念,综合考虑次级网络的结构和功能特性构建了次级网络分析模型,并且根据实际配电网运行情况,合理设置参数边界条件,进行模型简化和计算分析。

1 中压配电网次级网络概念的定义

1.1 中压配电网分层分区的概念

10 k V配电网“分层分区”原则是指在10 k V中压配电层级上,依据网架的联络关系和供电能力,将该配电电压层级再分若干层次;依据电网建设的具体区域性质,将该配电电压层级划分为若干区域,使配电网结构明晰,管理调度易于进行,其结构示意如图1所示。

图1 10 k V配电网“分层分区”结构示意Fig.1 Structure of divided 10k V distribution network

从图1可以看出,10 k V中压配电网可以分为两个层次:层次一即从变电站低压侧所出的主干线路(包括重要用户的10 k V专线、K型站和P型站电源进线、架空主干线路等);层次二即从K型站出线到P型站、WX型站及10 k V用户的网络。根据10 k V线路性质可将中压配电网分为两个区域:即“电缆网络”和“架空网络”,在具体规划工作中,应注意电缆网络及架空网络的适度交错。

1.2 主干网络概念的界定

所谓主干网络,即从110 k V或35 k V变电站低压侧所出的10 k V主干线路,主要包括10 k V专用线路、K型站及P型站的电源进线、架空主干线路等。以K型站供电模式为主的主干网络示意如图2所示。

图2 K型站供电模式为主的主干网络示意Fig.2 Schematic diagram of K-Station backbone grid

1.3 次级网络概念的界定

次级网络,主要指K型站、P型站出线所构成的10 k V网络,次级网络在主变负荷的合理分配等方面起着重要的作用。其结构示意见图3。

图3 次级网络结构示意Fig.3 Structure of secondary grid

特别要指出的是:本文研究的K型站指普通开关站,10 k V线路一般采用二进十出模式;P型站指土建规模及站内配变容量比K型站稍小,10 k V线路一般采用二进六(八)出模式,另外P型站又分为两种,即PF站(无站内配变)和PTZ(有1-2台站内配变)站;WX型站指的是一般意义上的箱变。

2 次级网络分析模型的构建与求解

2.1 次级网络分析模型构建的整体思路

本文次级网络分析模型主要围绕K型站及其进出线来构建各部分的计算模型,主要包括以下三个方面:

①10 k V线路装接配变容量的大小的分析模型;

②K型站不同型号电缆出线的分配方案及其线路负载率区间分析模型;

③K型站串接P型站及WX型站的规则设置分析模型。

次级网络分析模型的整体流程如图4所示。

图4 次级网络分析模型的整体流程及框架Fig.4 Schematic diagram of analysis model for secondary grid

2.2 10 k V线路装接配变容量大小分析模型

2.2.1 10 k V线路装接配变容量的计算模型

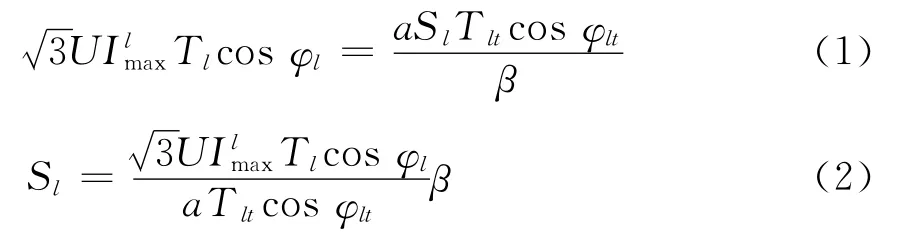

在充分考虑中压线路装接配变容量大小的影响因素的情况下,构建了10 k V线路装接配变容量的分析模型,即

式中:U为线路平均电压;Ilmax为线路安全载流量上限;Tl为线路所允许最大负载率,cosφl为线路平均功率因数;Sl为线路允许装接配变容量;Tlt为配变经济运行负载率;cosφlt为配变平均功率因数;a为负荷同时率;β为用户配变备用系数。

2.2.2 10 k V电缆线路装接配变容量区间分析

1)边界条件的确定

结合国内某大型城市配电网建设、运行的实际情况,制定了约束变量的边界条件,如表1所示。

2)计算结果分析

根据所确定的边界条件,利用式(1)和式(2)计算出不同型号电缆线路允许装接配变容量区间,详细结果如表2所示。

2.3 K型站各型号电缆出线及负载率区间分析模型

2.3.1 问题提出及模型的构建

K型站作为联系主干网络和次级网络的关键环节,其电源进线属于10 k V主干网络范畴,其10 k V出线可归结为次级网络范畴,为了很好地规范和梳理次级网络,针对K型站出线的线路型号、数量及负载率大小等问题展开建模分析是很有必要的,K型站不同型号电缆出线数及负载率区间分析的一般模型为

式中,Ti和xi分别为型号i线路负载率和出线数目。

表1 基于某城市配电网实情的边界条件的制定Tab.1 Boundary conditions as for actual distribution network

表2 不同型号10 k V电缆线路允许装接配变容量区间Tab.2 Capacity tolerance of various 10 k V cable lines

在此基础上,建立求解上述模型的多变量不等式方程组为式中:n为K型站每段母线允许出线的仓位数(带站内配变的仓位除外);m为K型站常见的电缆出线型号类型总数;S为K型站一回电源进线允许装接的负荷量;Ri为第i类型号电缆线路的额定容量大小;Ti为第i类型号电缆线路的负载率大小;xi为K型站每段母线上第i类型号电缆线路的条数,取0到n间的整数。

2.3.2 模型简化及计算分析

1)计算模型的简化及边界条件的确定

考虑到线路负载率均衡的原则和远景目标网架下为了最大限度的利用K型站仓位数和分配最多的负荷量,原不等式方程组的前两个不等式约束可取等号,模型计算所需边界条件选取结果如表3所示。

表3 K型站电缆出线及负载率区间模型边界条件选取Tab.3 Selection of boundary conditions for models

2)计算结果分析

根据简化后的分析模型计算出K型站每段母线出线分配方案、线路分摊负荷量及负载率大小,详细结果见表4所示。

从表4可以看出,在K型站每段母线出4回线的各种分配方案中不同型号电缆线路的负载率区间如图5所示。

2.4 K型站与P(WX)型站规模配置的分析模型

2.4.1 问题的提出及模型的构建

通过分析每座K型站供电范围内需设置的P型站、WX型站的数量,制定K型站、P型站及WX型站间合理的配置规模,可为构建合理、经济、可靠的次级配电网络提供重要参考价值。

表4 K型站每段母线出线分配方案及负载率大小Tab.4 Outlet plan and load rate of K-Station bus sector

图5 K型站不同出线方案下电缆线路的负载率区间Fig.5 Load rate interval of cable lines under various schemes

K型站与P型站及WX型站的数量配置问题主要与P型站和WX型站所带负荷有关,以负荷等价为纽带构建K型站与P型站及WX型站规模配置的一般模型为

式中:e可表示P型站或WX型站;ze为一座K型站允许装接的P型站或WX型站的数量;ye为K型站每段母线仓位出线中装接P型站或WX型站的数量;L为一座P型站或WX型站所带的负荷,其中P型站所带负荷包括10 k V仓位出线所带负荷和站内配变所带负荷两部分。

在此基础上,建立求解上述模型的多变量不等式方程组为

式中:n为K型站每段母线允许出线的仓位数(带站内配变的仓位除外);β为P型站或WX型站站内配变台数系数(当为PTZ站时,β=2;当为PF站时,β=0;当为WX型站时,β=1);N(j)i为K型站每段母线一条出线以及对应另一段母线出线共同所带P型站或一条出线所带WX型站的数目(j=1,2,3分别代表K型站出线电缆型号为YJV-3×70、YJV-3×120、YJV-3×240);Lj为电源进线型号为j时,每个P型站10 k V出线所带负荷的大小(当为WX型站时,由于WX型站没有出线,只有配变负荷,故Lj=0);Te、Se分别为P型站或WX型站站内配变的经济负载率及单台配变容量大小。

2.4.2 模型简化及计算分析

(1)模型简化及极端情况分析

由于K型站出线的线路数量、线路型号、所带P型站及WX型站的负荷量都是不确定的,为了便于求解方程组(6),本文以式(4)中K型站不同型号电缆出线及负载率区间分析模型的15种计算结果为基础,分析K型站在不同出线组合方案下分别带的PTZ站、PF站及WX站的最大数目,并且采用最佳平方逼近统计出K型站分别装接PTZ站、PF站及WX型站的最大的期望数量,详细结果如表5所示。

表5 K型站不同出线方案下分别装带的PTZ站、PF站和WX型站的最大数目Tab.5 Maximum number of PTZ-Station,PF-Station and WX-Station under various K-Station outlet schemes

(2)K型站与P(WX)型站规模配置的组合模式分析

以负荷总量不越限为约束,建立K型站与P型站及WX站数量配置的不等式为

式中:a和LPTZ分别代表PTZ型站的数目及所带负荷大小;b和LPF分别代表PF型站的数目及所带负荷大小;c和LWX分别代表WX型站的数目及所带负荷大小;SK为K型站允许装接的负荷大小(除去站内配变所带负荷量)。

根据表5的分析结果可以得到式(7)的几个临界解,分别为(4,0,0),(0,12,0)和(0,0,16),在此基础上确定负荷系数LPTZ、LPF和LWX,然后分析K型站装接不同数目PTZ型站时,装接PF型站及WX型站的数量组合情况,结果如图6所示。

图6 K型站与P(WX)型站数量配置组合方案结果Fig.6 Quantity configuration of K-Station and P(WX)-Station

3 结论

本文基于中压配电网次级网络分析模型的研究主要做了如下工作:

(1)提出了中压配电网分层分区的思想及概念,在此基础上,定义了主干网络和次级网络的基本概念,进一步细化和明确了中压配电网的层次结构及功能定位。

(2)结合国内某大型城市市区供电模式的特点,构建了中压配电网次级网络分析模型,主要有如下三部分:

①10 k V线路装接配变容量的分析模型;

②K型站不同型号电缆出线的分配方案及其线路负载率区间分析模型;

③K型站串接P型站及WX型站的规则设置分析模型。

这三类子模型客观的反映了次级网络的功能及结构特性。

(3)根据地区实际情况,选取合适的参数对各模型进行简化和计算,相关结论对于梳理和规范次级网络结构起到了重要的指导作用,为负荷的合理分配提供了合理、经济、可靠的通道。

[1] 杨华,顾强,刘洪,等(Yang Hua,Gu Qiang,Liu Hong,et al).城市配电网综合管理系统研究(Research on integrated management system of distribution network)[J].高电压技术(High Voltage Engineering),2006,32(11):153-156.

[2] 翁颖钧,朱仲英(Weng Yingjun,Zhu Zhongying).基于WebGIS的配电网调度管理系统(A dispatch management system for the strategy WebGIS-based distribution network)[J].电力系统自动化(Automation of Electric Power Systems),2003,27(18):83-86.

[3] 万国成,任震,吴日昇,等(Wan Guocheng,Ren Zhen,Wu Risheng,et al).混合法在复杂配电网可靠性评估中的应用(Hybrid method for the reliability evaluation of the complex distribution system)[J].中国电机工程学报(Proceedings of the CSEE),2004,24(9):92-98.

[4] 徐荆州,李扬(Xu Jingzhou,Li Yang).基于GO法的复杂配电系统可靠性评估(Reliability assessment of complex distribution system using GO method)[J].电工技术学报(Transactions of China Electrotechnical Society),2007,22(1):149-153.

[5] 杨京燕,倪伟,肖湘宁,等(Yang Jingyan,Ni Wei,Xiao Xiangning,et al).计及电压暂降的配网可靠性评估(Reliability evaluation of distribution network considering voltage sags)[J].中国电机工程学报(Proceedings of the CSEE),2005,25(18):28-33.

[6] 徐荆州,李扬,陈霄(Xu Jingzhou,Li Yang,Chen Xiao).基于GO法的配电网可靠性评估(Distribution system reliability assessment based on GO methodology)[J].电力系统及其自动化学报(Proceedings of the CSU-EPSA),2006,18(5):66-69.

[7] 李可,马孝义,甘学涛,等(Li Ke,Ma Xiaoyi,Gan Xuetao,et al).配电网架结构和馈线截面同步优化模型与算法(Electricity distribution structure and conductor cross sections simultaneous optimization method)[J].电力系统及其自动化学报(Proceedings of the CSU-EPSA),2010,22(1):13-19.

[8] 孔涛,程浩忠,王建民,等(Kong Tao,Cheng Haozhong,Wang Jianmin,et al).城市电网网架结构与分区方式的两层多目标联合规划(United urban power grid planning for network structure and partition scheme based on bi-level multi-objective optimization with genetic algorithm)[J].中国电机工程学报(Proceedings of the CSEE),2009,29(10):59-66.

[9] 卢志刚,刘健,吴杰,等(Lu Zhigang,Liu Jian,Wu Jie,et al).人工鱼群算法在配电网网架规划中的应用(Application of artificial fish swarm algorithm in power distribution network planning)[J].高电压技术(High Voltage Engineering),2008,34(3):565-568,602.

[10]葛少云,张菁,陈丽君(Ge Shaoyun,Zhang Jing,Chen Lijun).基于两联络接线模式的城市配网联络线优化(Optimization of the tie lines in urban distribution network based on two-tie connection mode)[J].电力系统及其自动化学报(Proceedings of the CSU-EPSA),2007,19(5):98-104.

[11]王成山,王赛一,葛少云,等(Wang Chengshan,Wang Saiyi,Ge Shaoyun,et al).中压配电网不同接线模式经济性和可靠性分析(Economy and reliability analysis of different connection modes in MV distribution systems)[J].电力系统自动化(Automation of Electric Power Systems),2002,26(24):34-39.

[12]葛少云,张国良,申刚,等(Ge Shaoyun,Zhang Guoliang,Shen Gang,et al).中压配电网各种接线模式的最优分段(Optimal sectioning of connection modes in medium voltage distribution systems)[J].电网技术(Power System Technology),2006,30(4):87-91.

[13]谢晓文,刘洪(Xie Xiaowen,Liu Hong).中压配电网接线模式综合比较(Integrated contrast on connection modes of mid-voltage distribution networks)[J].电力系统及其自动化学报(Proceedings of the CSUEPSA),2009,21(4):94-99.