以实验问题为载体引导学生探究学习

2012-03-25段昌平黎高殷琦

■段昌平黎高殷琦

以实验问题为载体引导学生探究学习

■段昌平黎高殷琦

一、问题提出

学生做铜片与锌片用导线相连,插入稀硫酸中构成原电池的实验时(图1),惊讶地发现锌片表面上一直在产生气泡,且比铜片上产生的气泡还多。这与课堂上老师讲的和书中说的不一样,即铜-锌(硫酸)原电池中锌片(负极)上发生氧化反应,锌溶解;铜片(正极)上发生还原反应,产生氢气。老师和教材均没有谈及锌片上有氢气产生,怎么锌片上又发生了还原反应呢?

对学生观察到的这种异常现象,通过引导学生查阅资料时得到的解释是:锌片里有位于其后的金属杂质(或石墨),致使锌片表面形成了无数个微小原电池,H+在杂质表面被还原,故锌片上有氢气逸出。这种解释从原理上看同学们是容易理解的,即锌发生氧化反应后,锌片上有过剩电子,这些过剩电子必然也存在于杂质金属(或石墨)中,溶液中H+在金属杂质(或石墨)表面获得电子被还原而产生氢气。

至此,有部分学生仍不满足现有的解释,认为,若用纯锌片作电极,上述这种现象就不存在了么?并且要求老师给他们提供器材和样品,再通过实验予以探究。

二、实验探究

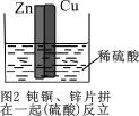

对同学们的要求,我们给予了积极的支持。为此,学校还专门与仪器、试剂供应单位联系,特地购买了“分析纯”(A.R.)级的锌、铜、铝等金属片(或丝)供探究实验用。探究实验前同学们提出了假设:用钝锌片做此实验,锌片上仍可能有氢气产生,这是因为锌片上过剩电子比铜片上多,H+仍可能在锌片上获得电子被还原。当学生用购买的纯锌、纯铜片重新做原来所做过的原电池实验时,实验结果与提出的假设相同,即纯锌片表面仍有一定量气泡产生(相比不纯锌片少一些)。然后同学们将纯锌片、纯铜片用尼龙线捆绑在一起,使之充分接触再置于同浓度的稀硫酸中(图2),锌片上仍有气体产生。

为了证明上述实验现象的客观存在,我们又指导学生另外做了三个辅助实验:一是用擦去表面氧化膜的铝片(铝片纯度肯定比锌纯度更高)代替锌片重做上述实验,实验中仍看到铝片表面有产泡产生。二是用导线将纯铜片与纯铝片相连,将它们同时插入CuSO4溶液中,实验中观察到不仅铜片上有铜析出,铝片上也有大量铜析出。三是将光亮铁丝和铂丝(实验室用于做焰色反应铂丝)相连接,将其两端同时插入CuSO4溶液中,结果是铁丝、铂丝表面都有铜析出。

三、原因分析

将锌片置于稀硫酸中发生置换反应,其本质是:Zn-2e-=Zn2+,Zn2+离开锌片进入溶液中,电子留在锌片上,致使锌片上有过剩电子,此时,锌片周围有大量的Zn2+滞留,阻碍着H+与锌片接触,但溶液中的H+半径极小,可穿过锌片周围Zn2+滞留层与锌片接触获得电子还原为H,两个H结合为H2,这种反应持续进行时,锌片表面产生的H2聚集为氢气而逸出。当锌片与铜片用导线连接插入稀硫酸时,锌片上发生氧化反应后过剩电子可通过导线流向铜片(产生电流,化学能转化为电能),致使铜片上也有过剩电子,此时,溶液中的H+可在铜片上无阻碍地获得电子还原为H2聚集逸出。因此,铜片上产生氢气是理所当然的。但从微观上看,铜-锌(硫酸)原电池中锌片上过剩电子的密度比铜片上过剩电子的密度大(电子是由锌片流向铜片),理论上H+在铜片上更容易获得电子被还原,这是因为铜片上不仅有过剩电子(形成负电场),且没有阳离子阻碍H+与铜片接触(而是向H+“招手”);锌片上过剩电子密度虽然大一些,但其表面上锌氧化的Zn2+大量滞留在其周围,一定程度上阻碍(排斥)了H+与锌片接触,从而使锌片上产生氢气的量逐渐减少,锌片上产生氢气的速率也比铜片上慢。事实上锌片周围Zn2+对溶液中H+的阻碍(排斥)作用只是相对的,不是绝对的,因H+体积小,其穿过Zn2+聚集区与锌片接触获得电子被还原为H2是完全有可能的。不然的话,锌怎么能与稀硫酸发生置换反应?这一认识也可由上述另外三个探究实验的事实所证明。那种认为铜-锌(硫酸)原电池中锌片上没有氢气产生的观点是太绝对化看问题了。不过,从整个原电池上看,产生氢气速率比同样大小的锌片与同浓度稀硫酸反应快,其内在原因就是H+在铜片上毫无阻碍地获得电子被还原,加快了化学反应速率。

同学们由铜-锌(硫酸)原电池中锌片上有氢气产生的现象又引出了另一个问题,即在图1铜-锌(硫酸)原电池中,消耗锌的化学能并未全部转化为电能,这种原电池对原料的利用率不高,仍然造成了浪费,同时该电池反应也不好控制。

四、引导思考

由学生亲自动手做实验产生的问题情景容易激发学生的学习兴趣和创新思维。为了满足学生的这种求知欲望,我们抓住时机,继续进行科学引导。

图1原电池中存在的核心问题是控制该电池反应。其方法不只是在外电路上安装一个开关就能解决问题的,因断开开关后,导线上只是没有电子通过,但锌片上仍在反应(锌与稀硫酸的置换反应);若闭合开关,原电池虽然在工作,但锌片上产生氢气的原料浪费问题仍没有得到解决。看来解决这个问题的关键,就是要在图1的基础上展开装置的设计创新,即铜片、锌片用导线连接之后不能同处在同一电解质(稀硫酸)溶液中。为了避免锌片直接与H+(或具有氧化性离子)发生反应,锌片所处的电解质溶液中阳离子只能为自身金属的盐溶液或其它较之活泼金属的盐溶液之中,铜片则要插入稀硫酸(锌之后的盐溶液)中。通过这样的引导,然后让学生自主设计“原料利用率高、可控制反应进行”的新的铜-锌(硫酸)原电池装置。

起初,大多数学生设计的新装置如图3,对此我们进行了评析:该装置虽然避免了锌自发地进行反应的现象,但闭合开关后电流表指针不会发生偏转,为什么呢?因由电解质溶液形成的内电路断开了,反应不能进行下去,即导线上没有电子流动(没有电流产生),铜片上也没有氢气产生。如何使两烧杯中电解质溶液相通,平衡反应中两烧杯里阴阳离子电荷浓度,从而形成一个完整的闭合电路呢。经同学们反复思考、讨论,最后确定在U形管内充满ZnSO4或K2SO4溶液(不能为稀H2SO4或KNO3,因H+扩散到锌所处烧杯中或NO3-扩散到铜所处烧杯中均会发生副反应),并用琼脂使电解质溶液凝聚成冻状物,再将该U形管倒插于两烧杯中,从而在两烧杯之间“架起”一座离子交换流动的“盐桥”。最终完善的新原电池设计装置为图4。

新原电池装置设计完成后,再让同学们到实验室做验证实验,其实验现象与预期相吻合。同学们高兴得相互拥抱,庆祝实验设计成功。

通过以上原电池的探究实验,学生不仅知道了铜-锌(硫酸)原电池中锌片上产生氢气的多种原因,同时还解决了实验中锌片(原料)化学能的充分利用和有效控制反应的问题。虽然这些问题早就被人们所认识,但由高中学生亲自动手做实验,自主产生的这种认识则不同,存在着创新思维的因素。更重要的是学生实验过程中学会了认识事物的方法,认识到只有认清了问题的本质,才能找到科学解决问题的办法。这是最鲜活、最生动的辩证唯物主义教育和最有效的学习方法。

(作者单位:武汉市黄陂一中)

责任编辑 王爱民