某地铁隧道道床隆起原因分析

2012-03-10贺锦美

贺锦美

(中煤科工集团南京设计研究院,江苏南京 210031)

1 工程概况

该工程位于某市某山南麓,区间隧道长约1 000 m,近东西走向,断面形式为马蹄形,洞宽约6.0 m,高约6.0 m,轨顶标高5.00 m~-1.55 m,西高东低,相应埋深约16 m~41 m,采用矿山法施工。区间沿线地貌单元为岗地,地面标高最大值45.9 m,最小值14.4 m,相对高差31.5 m;地形中部高,两端低,东坡缓于西坡,地表植被发育。沿线地层分布较稳定,未见大的构造断裂带分布。该隧道于2010年4月试运营,次月正式运营。2011年8月右线隧道K19+585处道床突然隆起,造成列车停运。

2 工程地质及水文地质条件

2.1 工程地质条件

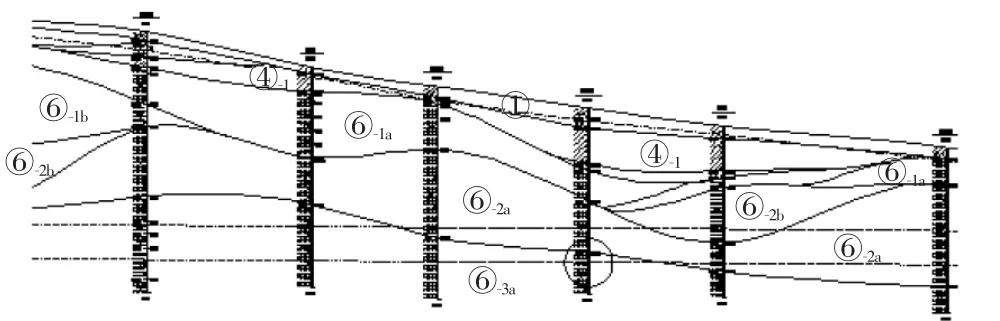

该工程地处岗地,地层为上土下岩结构。上部土层分布较薄,地层较为简单,基岩埋深较浅,隧道穿越地层主要为中、微风化砂岩,部分为中风化泥岩,隆起段地层分布详见图1。区间沿线地层分布情况如下:

①层填土:主要为碎石土及粘性土,松散,层厚1.0 m~1.5 m;

④-1层粉质粘土:部分为粘土,混少量铁锰氧化物,硬塑,层厚0.7 m~5.3 m;

④-e层混粘性土卵石:卵石成分为石英砂岩,亚圆形和次棱角形,粒径多3 cm~10 cm,混粘性土量不等,多在30%~40%,层厚0.9 m~2.5 m;

⑤-e层残积土:多呈粘性土状,少量呈砂土状,夹有少量风化岩碎屑,土质不均,层厚1.4 m~2.5 m;

⑥-1a层强风化砂岩:紫红色,原岩以粉细砂岩为主,偶夹泥质粉砂岩,顶部多呈砂土状,裂隙很发育,中下部多呈碎裂状、饼状,手捏易碎,遇水易软化,岩质很不均匀,层厚1.5 m~9.5 m;

⑥-1b层强风化泥岩:紫红色,原岩为泥岩、粉砂质泥岩,经风化顶部呈土状,裂隙很发育,中下部多呈碎块状、饼状,手捏易碎,遇水易软化泥化;层厚1.4 m~3.4 m;

⑥-2a层中风化砂岩:紫红色,原岩为粉细砂岩,间夹泥质粉砂岩,局部互层状;多泥质胶结,少量钙质胶结;裂隙发育,裂面倾角35°~75°,局部充填结晶方解石。岩芯多呈短柱状,少呈不规则块状、长柱状,层厚4.0 m~13.1 m;

⑥-2b层中风化泥岩:紫红色,原岩为粉砂质泥岩、泥岩,偶夹砂岩薄层;裂隙发育,岩芯多呈短柱状,少呈扁柱状、碎块状。锤击声较哑,较易击碎,手折易断,遇水易软化泥化,层厚4.0 m~8.0 m;

⑥-3a层微风化砂岩:紫红色,原岩为细砂岩、粉砂岩,间夹泥质粉砂岩;多泥质胶结,少量钙质胶结。裂隙较发育~发育,裂面倾角40°~75°,局部充填结晶方解石。锤击声脆~较脆,手难折断。岩芯多呈短柱状,长柱状、碎块状次之。

图1 隧道地层分布概况(隆起段)

2.2 水文地质条件

勘探深度内揭露的地下水类型主要有孔隙潜水和基岩裂隙水两类。潜水主要赋存于①,④-1,④-e,⑤-e地层中,属弱~微透水性。就总体来讲,其潜水赋水性不强。但①层填土局部空隙较大,与地表排水管道连通性较好,并受地形影响,其透水性较强。

基岩裂隙水主要赋存于⑥-1a,⑥-2a,⑥-3a砂岩地层的裂隙中。砂岩主要为泥质粉砂岩、粉细砂岩,间夹砂质泥岩,岩性总体变异性较大,局部岩质较纯,裂隙较发育,野外勘探时,泵量160 L/min~200 L/min条件下⑥-3a层局部漏浆严重,无泵压时不漏浆。⑥-1b,⑥-2b,⑥-3b层为泥岩,遇水泥化,故其赋水性、透水性差。

勘探期间为枯水期,实测稳定水位埋深0.55 m~3.70 m,平均约1.95 m,其水位随地形起伏变化。据调查,本区段两端常年地下水水位埋深约1.5 m~2.5 m,水位变幅3.0 m左右。地下水主要接受降雨入渗、管道渗漏和可能的裂隙水侧向补给,径流迟缓。

3 隧道道床隆起及原因分析

3.1 隧道道床隆起及处置

2011年8月22日,右线隧道里程K19+585处隧道底板突然隆起,造成列车停运,隧道道床损坏约长30 m,道床最大隆起高度19.5 cm。处置过程中发现隆起段二衬结构底板有少许破坏(见图2)。

图2 轨道隆起处车厢变形

事故发生后采取以下措施进行了紧急处理:1)对隆起破坏的道床及二衬结构进行了破除并重新施作,架设工字钢梁确保隧道安全;2)对仰拱二衬钢筋进行了加强,钢筋和原隧道钢筋焊接连结,衬砌厚度增加10 cm;3)在初支和二衬之间预埋泄水盲管,按间距2.0 m布设,泄水管直径80 mm。

3.2 隧道道床隆起原因分析

1)岩层膨胀性分析。根据该区间岩矿鉴定试验结果,砂岩主要成分为石英、长石,为钙质、泥质胶结,为非膨胀性岩石;另隧道结构位于地下水位以下,岩层天然状态接近饱和,可排除膨胀造成可能。

2)围岩岩性及构造特征使岩体裂隙成为地下水排泄通道。区间基岩为侏罗系中下统象山群,岩性主要为砂岩、泥质砂岩夹泥岩,砂岩与泥岩呈交错或互层沉积;岩体裂隙发育,裂隙倾角较陡;砂岩裂隙具有一定张开性,透水性较好;砂岩中节理裂隙、构造裂隙、层间空隙构成围岩体中的“脉状网络”赋水、透水体系,形成地下水的主要通道。隧道底板为⑥-3a微风化泥质粉砂岩、粉细砂岩,裂隙较发育,裂面倾角30°~50°,其裂隙透水性相对较好,形成了联通体系。

3)地貌、岩层产状特征可使地下水补给、汇聚。区间位于某山南麓,地势差异变化大,岩层为向南倾的单斜构造,岩层倾角多在30°左右。区间中部基岩覆盖层厚薄不均,多有人类活动形成的坑洞,利于地表水的积聚。另区间东段地面坡度较缓,地表植被发育,降雨形成的地表径流比较迟缓,利于降雨渗入地下,汇集到围岩裂隙脉络体系中,使结构周围水压力持续增大。

4)矿山法施工增强了围岩裂隙的连通性及赋水性。该区间隧道埋深16 m~41 m,均位于地下水位以下。矿山法施工使隧道围岩产生明显的卸荷、松弛作用,加之爆破作用的累加效应,由此引起隧道围岩裂隙随时日延续逐渐开张、扩展,致使围岩范围内岩体透水性得到增强。连续降水或暴雨可使隧道衬砌外围水头陡增,水压急剧加大。

此外,矿山法施工难免产生超挖现象,当超挖部分不能得到很好地密实填充,则在衬砌的背后易形成较大的“蓄水空间”,暴雨期间地表水通过岩层面及岩层裂隙渗入前述“蓄水空间”,若“蓄水空间”内水不能得到有效排除而持续积累,将在隧道周围产生持续增大的水压,对隧道结构带来不利影响。

5)连续降水或暴雨使隧道衬砌外围水头陡增,水压急剧加大。2011年7月该市降雨量为278 mm,与常年相比偏多近5成。2011年8月上旬该市降水量为110 mm,与常年相比偏多近1.8倍,旬降水日数为9 d;2011年8月中旬该市累计降水量为51 mm~86 mm,与常年相比偏多近6成,旬降水日数为6 d;2011年8月下旬降水量70 mm~107 mm,比常年同期多5成以上。自当月17日至22日连续降雨,降水时间长。连续的强降雨,通过岩层面及岩石裂隙不断向下入渗汇聚,造成围岩岩体中地下水头较快上升。

当水压超出了隧道衬砌的极限承载能力时,就会使隧道结构产生破坏。从受力特征来看,隧道底板处水压相对较大,为结构相对薄弱部位,故多见底板处发生破损。随着“蓄水空间”的增大,水压力亦随之增加;地下水遇到密闭性能较好的隧道结构外壁时,由于压力难以释放,随着水压力的增加,当水压力超过薄弱部位的结构极限强度就会造成底板底鼓,严重时造成结构的破坏。此时若留有一定数量的泄水孔,就能很好的减少水压力的积聚,避免造成结构的破坏。

综合前述分析,该隧道的特殊地理位置(高大山体南麓),场地基岩节理裂隙的高度发育,矿山法施工引起的基岩裂隙的进一步发展,连续降水造成地下水位的持续上升,防水性能好的密闭隧道周围地下水未能得到及时有效排泄,在隧道结构周围产生的水压力超过了薄弱部位结构所能承受的极限承载能力是造成此次道床隆起的主要原因。

4 结语

结合此次事故发生的原因,有以下几点值得注意:

1)工程场地位于大型山体附近时,应结合山体构造、地貌等考虑因地势高差变化大可能引起的额外水压力对工程可能产生的不利影响;

2)矿山法施工时,应注意将隧道周边因超挖可能形成的空隙填实;

3)对短期内地下水位可能急剧增加的隧道工程,设计宜可设置一定数量的泄水盲管,防止地下水对结构产生过大水压力;

4)长期降雨及暴雨天气条件下,应加强地下隧道监测工作,加密监测的频率。

[1] GB 50307-1999,地下铁道、轨道交通岩土工程勘察规范[S].

[2] 朱永全,宋玉香.隧道工程[M].第2版.北京:中国铁道出版社,2007:102-106.