不同层间接触状态的半刚性基层抗裂性能研究

2012-03-09刘春雨,吕振北

0 引 言

半刚性基层由于具有良好整体性能、较高的强度及造价低等明显优势被高等级公路普遍采用[1].我国高等级公路半刚性基层主要采用“二灰稳定碎石+水泥稳定碎石”组合结构;2种材料强度形成条件不同,必然造成层间接触的连续性较差,影响了基层使用性能,会在道路使用期间出现反射裂缝,强度失稳等早期病害[2-3].由同种水泥稳定碎石连续材料铺筑的半刚性基层可以克服上述问题,具有更大刚度,而且在缺少石灰和粉煤灰地区高等级公路应用会产生更大的经济效益;但是这种整体连续的基层使用现状并不乐观,仍然出现路面裂缝问题.由于干缩和温缩是产生裂缝的主要原因,而不同层间接触状态对基层抗裂性能有也不同的影响[4].基于以上问题,研究整体连续性基层在不同层间接触状态条件下抗裂性能是有必要的,通过室内试验对3种层间接触状态条件下的抗裂性能进行研究分析.

1 基层抗裂性能评价方法

评价基层抗裂性能应全面考虑力学性能、温缩或干缩应变等,而不能仅考虑温缩或干缩系数大小.水稳基层材料在温度作用或失水作用下的开裂模式可以直观地理解为在温度作用或失水作用下产生的收缩应变超过了材料最大拉应变.采用材料极限抗拉应变与材料温度收缩系数或干燥收缩系数的比值来表征其抗裂性能,亦即用温缩抗裂系数T=εmax/αt、干缩抗裂系数W=εmax/αd来表征材料所能承受最大温差和含水量变化范围,T或w值反映了材料的抗温度和干燥收缩相对能力,其值越大,表明材料抗温度、抗干燥收缩性能越好.

极限拉应变近似地采用由材料的抗弯拉强度Rw与抗弯拉模量Ew计算得出材料极限拉应变代替.极限拉应变εmax/αt取决于抗拉弯强度Rw和抗拉弯模量Ew指标比值,即εmax=Rw/Ew.在同样强度的情况下,抗拉弯模量越小,极限拉应变越大,高强度低刚度有利于提高材料的极限拉应变.因此,在基层材料组成设计时,应尽量设法降低材料的温度收缩系数和干燥收缩系数,同时改善材料的柔韧即设法提高εmax,从而使抗裂性能得到改善,耐久性得到提高[5].

2 原材料及试验方法

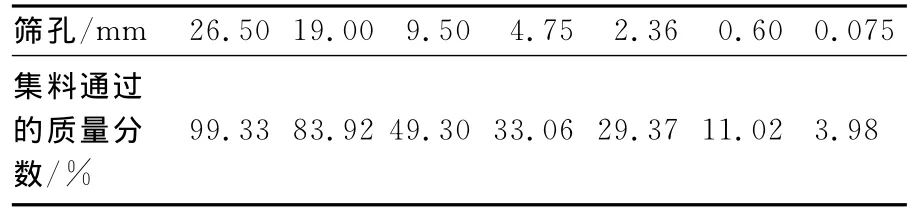

1)原材料要求 水泥稳定碎石试件的原材料选择使用P.S32.5水泥,用量4.0%,经抽样检验,其中细度2.8%,初凝时间1h35min,终凝时间6h40min,石料为石灰岩,其中压碎值为17%,满足规范要求[6];颗粒组成对形成混合料的骨架作用尤为重要,集料颗粒级配合成见表1;水稳材料的最佳含水量和最大干密度由标准击实试验确定[7].最终确定试验的水泥稳定碎石最佳含水量为4.31%,最大干密度为2.390g/cm3.

表1 级配确定

2)半刚性基层试件成型方式 半刚性基层试件采用大功率振动击实仪,模拟现场基层实际厚度一次成型30cm,并按照98%的压实度换算适宜体积的混合料.填料时,分次装入试模,每次分别捣实后再进行下次填料,经振动击实成型.

试件成型采取室内模拟现场实际分层施工时出现不同的层间状态即上、下层接触状态时间不同,先将一半质量原材料装入试模,进行下层15 cm振动击实(梁试件20cm);然后分别按间隔时间0,7d和30d装入另一半材料,进行上层15 cm(梁试件20cm)振动成型,其编号依次为S1,S2,S3;脱模、养护至规定龄期后进行抗裂性能试验;圆柱试件30cm(切取中间15cm作为标准试件)和梁试件10cm×10cm×40cm[8].

3 试验结果及讨论分析

3.1 强度与刚度试验结果分析

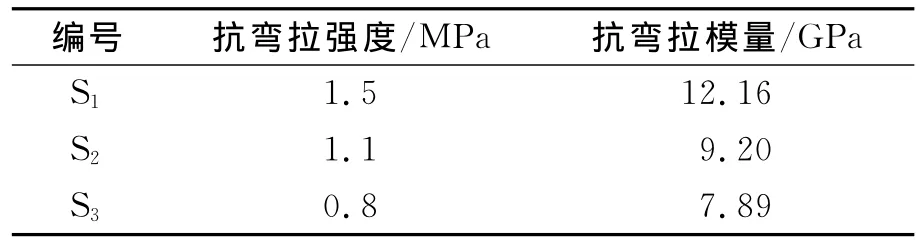

按照文献[9]对3种层间接触状态结构类基层试件进行90d龄期的抗拉强度和抗拉模量果测定结果见表2.

表2 抗拉强度和抗拉模量果测定结果

由表2可以看出,在相同龄期,相同试验条件下,随着层间接触状态条件下降,其抗弯拉强度和抗弯拉模量依次降低,最大降幅可达47%,可以推断出层间接触条件对基层的强度与刚度影响很大.

3.2 干缩试验结果分析

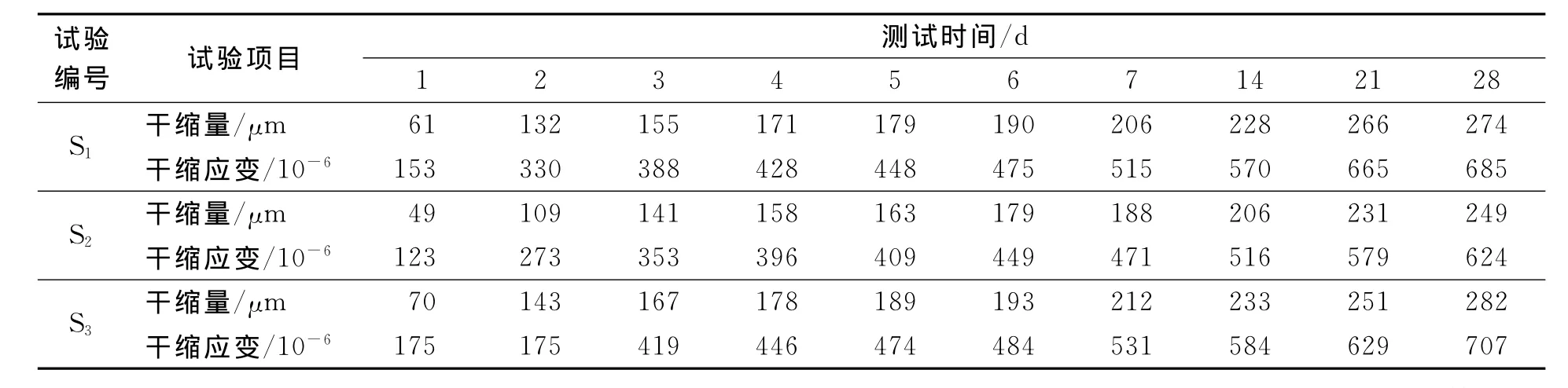

按照《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTGE51-2009)规定进行7d龄期干缩试验.试验通过微米传感器进行测定,每组测定3个,干缩室内控制温度为(20±1)℃,相对湿度为60%±5%.测试周期为1个月,第1周每天进行1次观测,同时记录测试结果,1周后以7d为周期进行观测,其干缩量和干缩应变的试验数据见表3.

表3 不同接触状态类型干缩量和应变数据结果

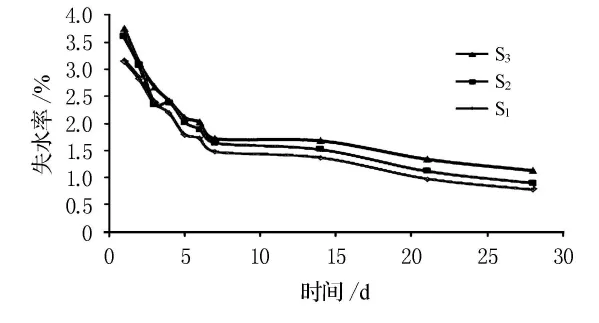

图1 失水率对比图

由表3可以看出对于同种材料的半刚性基层试件,其不同层间接触状态会影响到干缩量变化.分析试验数据,所有试件前期干缩量变化明显高于后期;后期干缩变形量逐渐减小;最后,试件干缩量趋于稳定.

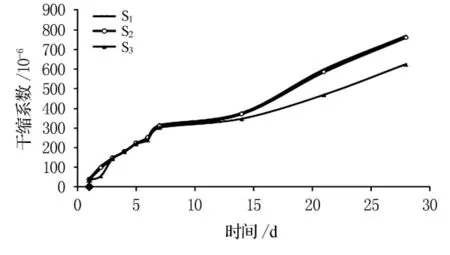

由干缩量和干缩应变通过计算得出失水率和干缩系数,其计算结果见图1、图2.

由图1、图2可以看出,不同层间接触状态对其失水率和干缩系数影响较为明显.

1)S3失水率略大,这是由于S3层间间断状态的存在使得试件的接触面积增大,养护期间吸收水分较多;但在试验早期两者之间变化差异不明显.而S2失水率较低,其原因为S2为分层成型,其下层先养护7d,试件内部水分有所损失,而成型上层后,试件整体的失水率将减少.

2)当测试时间在7d至一个月时间,失水率变化显著,S3失水率最大,而S2失水率最小,S1状态失水率介于两者之间.说明层间接触时间间隔超过一定时间时,失水率较大.

3)测试时间在7d以内时,层间状态对试件干缩系数无显著影响;而7d以后,S1和S2干缩系数基本接近但都大于S3干缩系数.

图2 干缩系数对比图

3.3 温缩试验结果分析

按照文献[9]规定进行7d龄期的温缩试验.将试件放入可以调节温度变化速率和具有保温保湿功能的温湿交变试验箱.试验总时间为40h,温度控制在-10~30℃范围内.

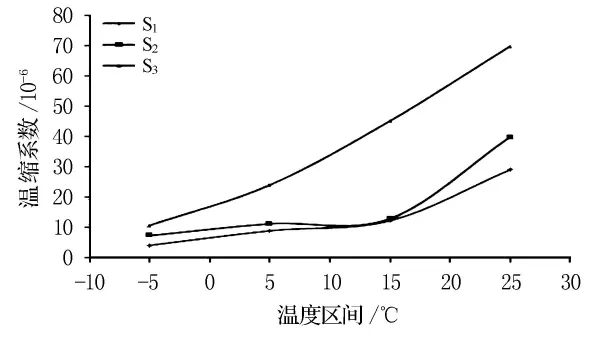

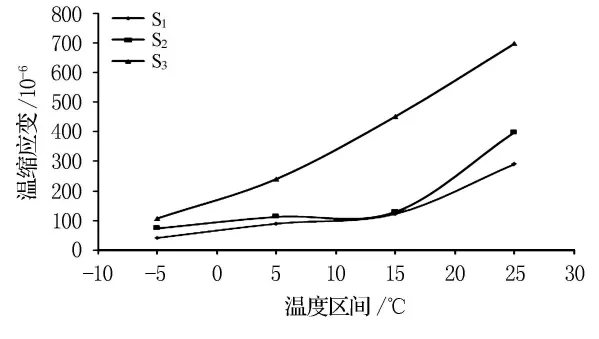

在骨料纵向分布相同的前提下,层间接触状态不同对温缩的影响分析,温缩系数和温缩应变试验结果见图3、图4.

图3 温缩系数对比图

图4 温缩应变对比图

由图3、图4分析,在骨料纵向分布条件相同时,不同的层间接触状态会对温缩产生较大影响.S1,S22种状态在温度较低时,温缩系数变化较慢,而当温度在15℃以上时,温缩系数变化显著;S2温缩系数略高于S1,而S3状态自始至终的温缩系数都是最高的,说明S1的温缩性能较好;且不同层间接触状态下温缩应变与温缩系数变化规律基本相同.

3.4 抗裂性能分析

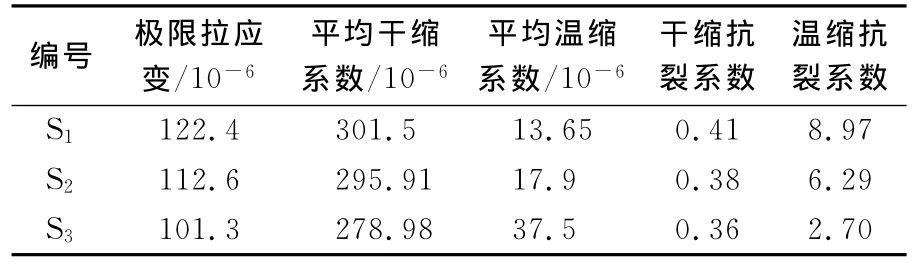

3种不同层间接触状态结构干缩、温缩抗裂系数比较结果见表4.

表4 3种不同层间接触状态结构干缩、温缩抗裂系数

表4可以看出,S1的干缩抗裂系数和温缩抗裂系数都明显的大于S2,S3,说明S1的抗裂性能最好;同时S2,S3干缩抗裂系数接近,而S2比S3的温缩抗裂系数大.3种类型抗裂性能由大到小的整体趋势是S1>S2>S3.

4 结 论

1)短期之内,层间接触状态 对干缩性能无显著的影响,而1周之后,不同接触状态对干缩性能有明显的变化.

2)在低温状态时,S1的温度收缩性能较好;温度升高,S2的温缩性能也会很快的得到改善,同时S1一直保持比较良好的温缩性能.

3)从干缩和温缩两方面因素考虑,选用S1保证基层具有最佳的抗裂性能,并且随着层间接触状态条件下降,其抗裂性能越差.但是在实际施工过程中会受到很多条件的限制,可以通过综合考虑进行方案比选,确定半刚性基层的最优层间接触状态.

[1]沙庆林.高等级公路半刚性基层沥青路面[M].北京:人民交通出版社,1998.

[2]沙爱民.半刚性路面材料结构与性能[M].北京:人民交通出版社,1998.

[3]彭加武.厚层水泥稳定碎石基层病害机理分析及处置对策研究[D].西安:长安大学,2009.

[4]韩 庆.整体性基层发展现状及展望[D].西安:长安大学,2010.

[5]王 辉,姜永昌.骨架密实型水泥稳定碎石基层抗裂性能试验研究[J].交通科技,2008(4):82-84.

[6]资建民,邓海龙.炎热潮湿山区水泥稳定碎石配合比设计优化研究[J].湖北公路交通科技,2006(3):1-6.

[7]交通部公路科学研究所.JTJ 058-2000公路工程集料试验规程[S].北京:人民交通出版社,2000.

[8]孙同波.施工养护期间半刚性基层干缩开裂过程的研究[J].公路,2003(3):112-115.

[9]交通部公路科学研究所.JTGE51-2009公路工程无机结合料稳定材料试验规程[S].北京:人民交通出版社,2009.