巨型城市、“世界城市”与“全球城市”——兼论上海在“全球城市”网络层级中的位置

2012-01-29余佳、余佶

余 佳、余 佶

(1.华东师范大学 社会发展学院人口研究所,上海200241;2.中国浦东干部学院 教学研究部,上海 201204)

一、有关城市描述术语

随着城市研究的不断推进,从上个世纪以来,对人口规模巨大或者地位重要的城市,西方学者已发明不少新的术语进行描述。例如,“宫城”(Imperial Cities) (Driver and Gilbert,1999)、 “ 首 位 城 市 ”(Primate City)(Jefferson,1939)、“大工业城市”(Great Industrial Cities) (Dennis,1984)、 “ 百 万 人 口 城 市 ”(Millionaire Cities)①“millionaire cities”的概念最初由C.B.Fawcett在1936年的一篇论文“millionaire cities(1935)”中提出。、 “ 全 球 资 本 城 市 ” (Global Capitalist Cities) (Kovacs,1999)、“国 际 金 融 中 心 ”(International Financial Centers)、 “ 巨 型 城 市 ”(Megacities)、“世界城市”(World Cities) 和 “全球城市”(Global Cities)等。虽然不同的术语反映了城市的多样性和学者各异的研究视角,但总体来看,上述术语对城市的描述主要从规模和功能两个角度。前者以目前仍在广泛使用的“巨型城市”为代表,着重从人口规模的集聚探寻对城市经济、人文和生态的影响;后者则以“全球城市”或者“世界城市”为代表,重点研究在经济全球化过程中城市的功能及其作用。

需要强调的是,对上述术语进行二元区分仅仅是为了方便对概念的认识。事实上,由于对城市观察和研究方法不同,同一个城市可以由多个术语加以描述。例如,纽约、伦敦、东京这样的城市,就既是“巨型城市”,也是“全球城市”或“世界城市”。虽然,一般而言,人口规模巨大的城市,在经济上的重要性和全球化进程中的作用同样较大,但两者之间并不完全等同。例如,南亚的一些城市,如巴基斯坦的卡拉奇(Karachi)、斯里兰卡的达卡(Dhaka)等,以其人口规模看足以进入巨型城市的行列,但就其在世界经济中的地位或者全球化进程中的作用而言,却很难称得上是“全球城市”或“世界城市”。相反,瑞士最大城市苏黎世(Zurich)、比利时首都布鲁塞尔(Brussels)等,虽然其人口规模算不上巨型城市,但如果考虑到它在国际经济、政治上的地位,却是一个不折不扣的“世界城市”或“全球城市”。

以人口规模来定义巨型城市,相比从功能上界定“全球城市”(或“世界城市”)要容易得多。因为前者只要设定具体的人口数量门槛,就很容易对城市进行分类;而对后者而言,不仅首先要从概念上定义“全球城市”(或“世界城市”),即使概念明晰,由于缺乏明确的量化指标,在具体划分时仍然会遇到许多问题。

二、巨型城市

“巨型城市”是20世纪70年代提出的概念。在这个概念产生的过程中,Janice Perlman做出了重要贡献,她是著名的“巨型城市项目”(Mega-cities Project)的创办者与主持人。①参见www.megacitiesproject.org。最初,巨型城市是指人口在800万以上的大城市;但90年代以后,联合国按照亚洲开发银行等机构的主张,将巨型城市的人口数量门槛提升到1000万。由于历史上从未有过如此众多的人口聚集在某个城市区域,所以巨型城市的出现,引发了公众和城市规划学者对生活福利水平可能下降的担心。因此,对巨型城市的研究,大多数集中在这些城市的社会问题和环境问题方面。

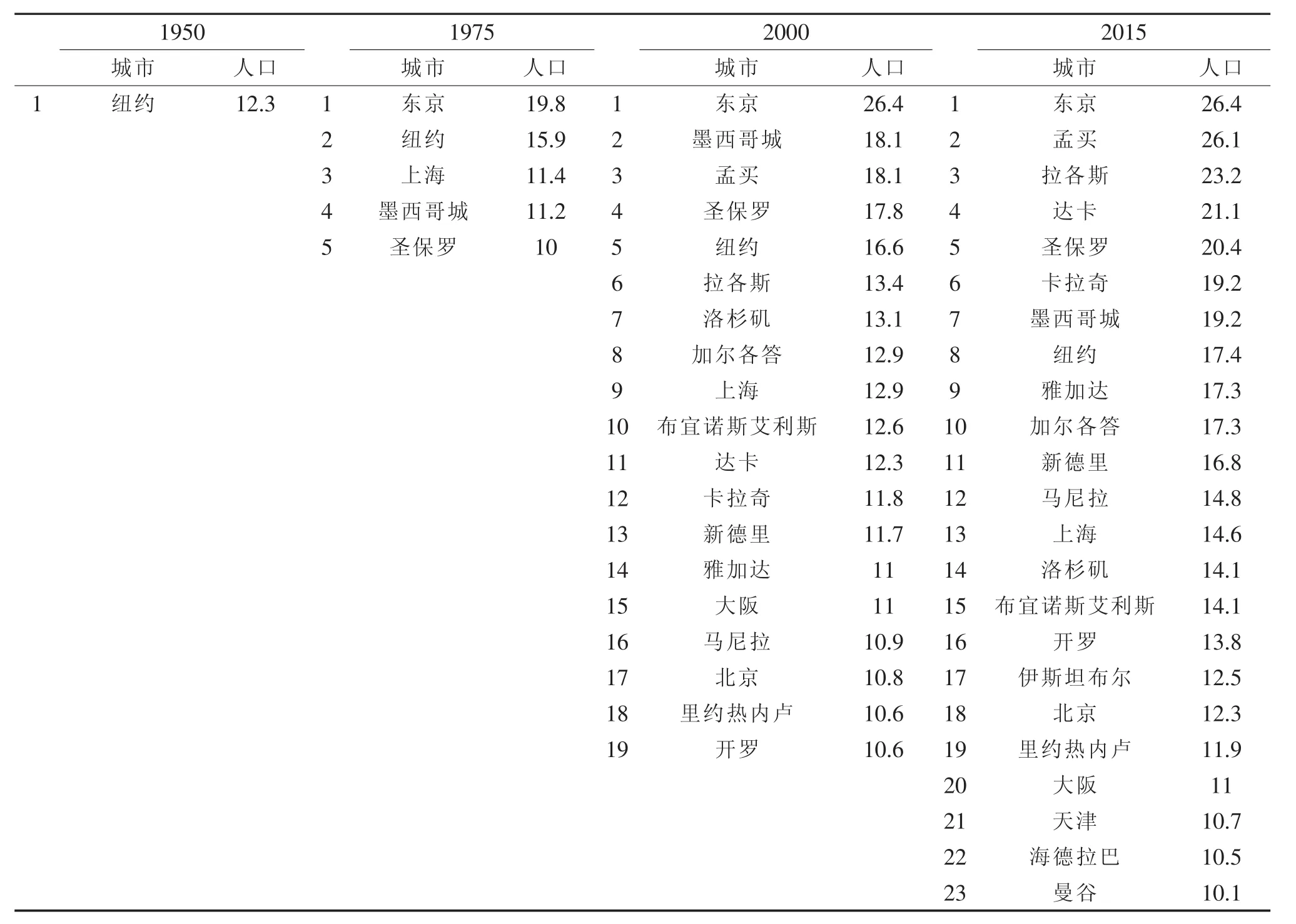

巨型城市是根据人口规模来定义的,因此,哪些城市可以归属这一行列,是非常明确的。据统计,1950年全球仅有1个巨型城市,2000年时数量已增加到19个。根据联合国估计,到2015年,全球巨型城市数量将达到23个,并且大多数在发展中国家,而发达国家的巨型城市数量将仍旧保持在4个:东京、纽约、洛杉矶和大阪,数量与2000年持平。届时,全球前十大巨型城市中,发展中国家将占据8席。与此同时,世界人口也逐渐向巨型城市集中。1975年,全球仅有不到2%的人口居住在千万人口以上的城市里,而到20世纪末,这一比例已超过4%,2015年将达到5%,那时居住在巨型城市内的世界人口将不少于4亿。从1950年到2000年间,巨型城市人口数量的增加,表现为发达地区和发展中地区同步增长;而2000年以后,巨型城市人口的增长则主要在发展中地区。

表1 全球巨型城市(单位:百万)

三、“世界城市”

巨型城市主要从人口数量角度关注城市发展,有其合理的一面。但是,城市在区域、国家、全球的地位和等级更多是从它的功能和影响力上体现出来。虽然发达国家的城市就其人口规模而言,能够进入巨型城市行列的并不多,但如果从城市对外服务的基本职能角度观察,那些在世界经济、政治、文化等领域居于领导地位的城市大多位于发达国家。

Patrick Geddes(1915)是最早提出“世界城市”这一名词并进行研究的学者,但真正对世界城市进行深入研究的当首推英国学者Peter Hall(1966),他在1966 年出版的《世界城市》(《The World Cities》)一书中,从多个角度对“世界城市”进行了定义,他认为“世界城市”是国内和国际的政治力量中心,也是与政府相关的组织机构中心;是国内贸易和国际贸易的中心,扮演着本国甚至邻国贸易货栈(entrepots)的角色;是银行、保险以及相关的金融服务中心;是医疗、法律、高等教育以及科学技术应用等高级专业活动的中心;是以出版业和大众媒体为代表的信息聚集和扩散中心;是奢侈品和大众商品的消费中心;是艺术、文化和娱乐以及与之相关的活动中心。

Peter Hall对“世界城市”的上述定义,在今天看来仍然是适用的,只是在全球化以及信息化的背景下,需要做进一步的扩展和修订。①Peter Hall,1997,“Megacities,World Cities and Global Cities”,参见 http://www.megacities.nl/lecture_1/lecture.html。John Friedmann(1986)在Peter Hall研究的基础上,于1986年提出了著名的“世界城市假说”(The World City Hypothesis)。他把世界城市体系看作是新国际劳动分工在空间组织上的表现,提出了七个彼此相关的论断:1.城市与世界经济的融合程度与融合形式,以及在新劳动空间分工(the new spatial division of labor)中的职能,将决定城市的结构转型;2.全球资本把某些关键城市作为空间组织的“基点”(basing point)以及生产和销售的“节点”(articulation),这些关键城市即为世界城市;3.世界城市成长的推动力来源于少数快速成长的部门,例如公司总部、国际金融部门、全球运输及通信部门以及高层次的商业服务业 (生产者服务业);4.世界城市是国际资本的主要汇聚地点;5.世界城市是大量国内和国际移民的主要目的地;6.世界城市的形成加深了产业资本主义的矛盾,造成阶层和空间的极化;7.世界城市增长所带来的社会成本往往超过国家财政的负担能力,容易引起社会和财政危机。Friedmann的“世界城市假说”实质是把新国际劳动分工理论运用于城市的空间组织研究方面,试图揭示出全球化对城市社会经济结构的深刻影响。因而,该理论为世界城市研究提供了一个基本的分析框架。

四、“全球城市”

(一)“全球城市”的理论模型

随着经济全球化的不断深入,发达国家主要城市的经济基础和产业结构都发生了巨大变化。在此背景下,美国芝加哥大学社会学系的学者Saskia Sassen提出了一个新的概念性体系框架——“全球城市”模型,试图对全球化背景下城市的经济基础、空间组织及其社会结构做进一步的分析。

“全球城市”的形成与新一轮国际劳动分工和世界经济的空间重组密切相关。上世纪70年代以后,随着外国直接投资(FDI)流向的转变以及国际贸易的扩张,全球服务业和金融业的规模显著增长。政府管制的放松以及通讯与运输方式的变革,使得一些基础设施优越、市场环境良好的城市吸引越来越多的跨国公司总部和专业化服务部门的集中。由于这些城市在掌控资本、服务与信息的能力方面越来越强,逐渐在全球城市体系中居于节点地位,并对全球经济的正常运行发挥举足轻重作用。Sassen在着重分析全球经济的三个顶级城市——纽约、伦敦和东京后认为:经济越是全球化,中心功能在少数几个城市集聚的程度就越高。在上述三个城市,金融业和专业服务业已替代制造业成为城市的主导经济部门,它们不仅重塑了城市自身的社会和经济秩序,而且有能力对全球经济进行控制。因此,“全球城市”是世界经济关键部门必须位于的城市,这些城市既受到新国际劳动分工的影响,又被整合到当代全球化的进程之中。

Sassen提出的“全球城市”概念与Friedmann先前定义的“世界城市”在内涵上有相似之处,两者都认为这类城市是在全球化和新国际劳动分工的背景下形成,并且对全球经济的运作具有控制能力。但是,Sassen(2001:1)还强调“全球城市”在区位特征上具有四个特点:1.世界经济组织高度集中的控制中心;2.金融机构和专业服务公司的主要集聚地;3.高新技术产业的生产和研发基地;4.产品和创新的市场。

Friedmann的“世界城市假说”主要从宏观角度研究“世界城市”的发展,Sassen的“全球城市”理论则着重从企业区位选择的角度来研究城市。Sassen的“全球城市”模型可以概述如下:1.经济的全球化程度越高,中心功能在少数城市的集聚越强。虽然跨国公司可以在不同的国家开展业务,但只要所有权仍旧保持集中,经济活动的空间扩散反而催生了中心管理的需要。并且,由于中心管理越来越复杂,跨国公司需要更多专业服务去控制其分散的工厂、办公室以及市场,而 “全球城市”具有提供这种专业化服务的能力。2.中心管理功能促使国际金融业和生产者服务业向“全球城市”集中。因为金融部门和生产者服务部门在空间上的区位接近,能够使得彼此受益,因此它们在主要城市往往集聚成生产者服务联合体(Producer service complexes)。虽然全球贸易的发展和制造业的分散使得跨国公司总部选址的灵活性增强,但是由于这些公司需要专业服务企业去帮助控制公司的运作,因而跨国公司总部选址弹性增加的同时,高度专业化和网络化的服务部门构成了“全球城市”独特的产业优势。3.跨国公司经济活动的全球分散,使得专业服务公司必须提供全球服务,这就意味着存在专业服务企业的全球分支机构或其他形式的合作伙伴关系。同时,随着政府管制国际经济活动功能的弱化,跨越国界的“全球城市”间交易与联系日益紧密,城市与所在国家的经济联系反倒疏远。“全球城市”间逐渐形成跨越国界的城市网络层级体系,彼此之间的依赖和互利得到加强。4.制造业区位的空间分散和金融业、生产者服务业在“全球城市”的集中,对城市的产业结构和职业结构变化带来深远影响。“全球城市”内部制造业的产值和从业人员比重开始下降,金融部门和生产者服务机构的数量却在增长。随之,高级专业人员占全部从业人员的比重不断提高。同时,由于高级生产者服务业增长带来的从事家庭服务业和商业服务业的临时工、非全日制工的数量比例也有很大提高。因此,“全球城市”的劳动力市场出现两极化趋向,并影响到城市的社会阶层结构和空间结构变化。

总之,Sassen提出的“全球城市”模型,注意到了80年代以来跨国公司呈现出的生产空间分散但管理全球一体的特征趋势,在研究过程中把城市的经济基础变化、社会结构变化与空间组织变化联系起来,在逻辑脉络方面比“世界城市”假说更加清晰。因此,该理论提出不久,立刻引起学界的广泛关注,并成为“全球城市”(或者“世界城市”)研究的典型范式之一。

(二)“全球城市”的区位特征

新国际劳动分工的出现和全球产业的空间调整,使得世界上一些主要城市在全球经济的运行中处于控制节点地位。与此同时,生产者服务业在跨国公司全球布局的背景下也获得极大的发展空间。与消费者服务业不同的是,生产者服务业主要是为企业和政府提供服务,它的对象不是最终消费者,而是主要针对部门和机构。对于跨国公司而言,企业规模的日益扩大及其构成的多样性,以及功能的分离和地理上的分散,使得公司总部整合管理的难度越来越高。虽然,这些活动也可以被公司内部化,但在管理职能日益复杂和服务需求愈发专业化的情况下,公司内部生产某些高度专业化的服务变得越来越困难,因此,更多的公司选择到市场上购买这些服务,从而创造了对专业化的生产者服务业的需求(Beyers,1992,1993;Farrell et al.,1999)。

在区位的选择上,生产者服务业趋向于在主要城市集中,特别是其中专业化程度较高的高级生产者服务业,例如银行、金融、会计、法律、广告等行业,由于具有全球服务导向,因此在主要城市集聚的动机更强烈。生产者服务业不同于其他种类的服务行业,不能像消费者服务业那样仅仅依赖于临近的购买者;只有在合适的区位实行服务生产的集中,然后输出到国内和国外的其他地区,企业的发展才变得可行。与此同时,生产者服务企业在空间上的接近,能够使得彼此受益,因此它们在主要城市集聚成生产者服务联合体。只有当生产者服务企业周围存在一些提供某些特定服务必需的合作企业时,它们才得获得集聚经济效应。由于大城市的中心区域能够为在生产者服务部门从业的高收入人员提供便利优越的生活设施,也促使这些企业在城市中心彼此集聚。总之,生产者服务业不依赖于其买者的地理邻近性,从而有可能在合适地区实行生产集中以及向国内外其他地区输出服务。所以,生产者服务业总是集中在世界或区域城市的中心(Sassen,2001)。

金融业和专业化的生产者服务业在全球主要城市的集中,必然赋予这些城市管理和掌控全球经济运行的控制能力,而“全球城市”就是集聚这种控制能力的中心。“全球城市”的出现与经济活动的全球化以及跨国公司在世界经济中的作用不断增长密切相关。作为20世纪80年代以来全球经济空间重构的重要组成部分,“全球城市”的崛起无疑是其中最显著的事件。“全球城市”的出现,使得跨国公司等全球运作的主体具有越来越重要的影响力,同时世界经济的重心逐渐由国家层面转向城市层面。

(三)“全球城市”的等级位序

“全球城市”从本质上是用功能研究的方法来定义某个城市。从功能分析的角度研究世界城市,最早可以追溯到Peter Hall(1966)在上世纪60年代所做的开创性贡献,他对伦敦、巴黎、兰斯塔德(Randstad,荷兰城市)、莱茵河地区(Rhine-Ruhr-region)、莫斯科、纽约以及东京的分析通常被认为是“全球城市”等级研究的起点。 紧随其后,Hymer (1972:113-140)、Heenan(1977,1979)等人通过分析和排序跨国公司总部的区位偏好和区位地位以确定世界体系中某些城市的战略统治能力。例如,Hymer指出跨国公司总部必须接近资本市场、媒体和政府,因而,跨国公司内部最高等级的办公室往往集中在世界的主要城市当中。

80 年代以来,Cohen (1981:287-315)、Friedmann and Wolff (1982)、Friedmann (1986,1995)、Glickman(1987:66-86)、Feagin and Smith (1987:3-36)、Godfrey(1999)以及 Knox(1995:3-20)、Thrift(1989:16-78)等人主要在新国际劳动分工背景下,从跨国公司的作用力以及活动决策角度对世界城市进行研究。这一阶段,一些经验主义的研究方法开始采用。例如,Cohen通过对198个美国本土以外公司的主要区位进行分类,认为东京和伦敦位于全球城市体系顶端,它们与纽约并列为跨国公司和金融业的全球中心。在这三个城市之下,大阪、莱茵河地区(Rhine-Ruhr region)、芝加哥、巴黎、法兰克福、苏黎世被认为是第二等级的世界城市。

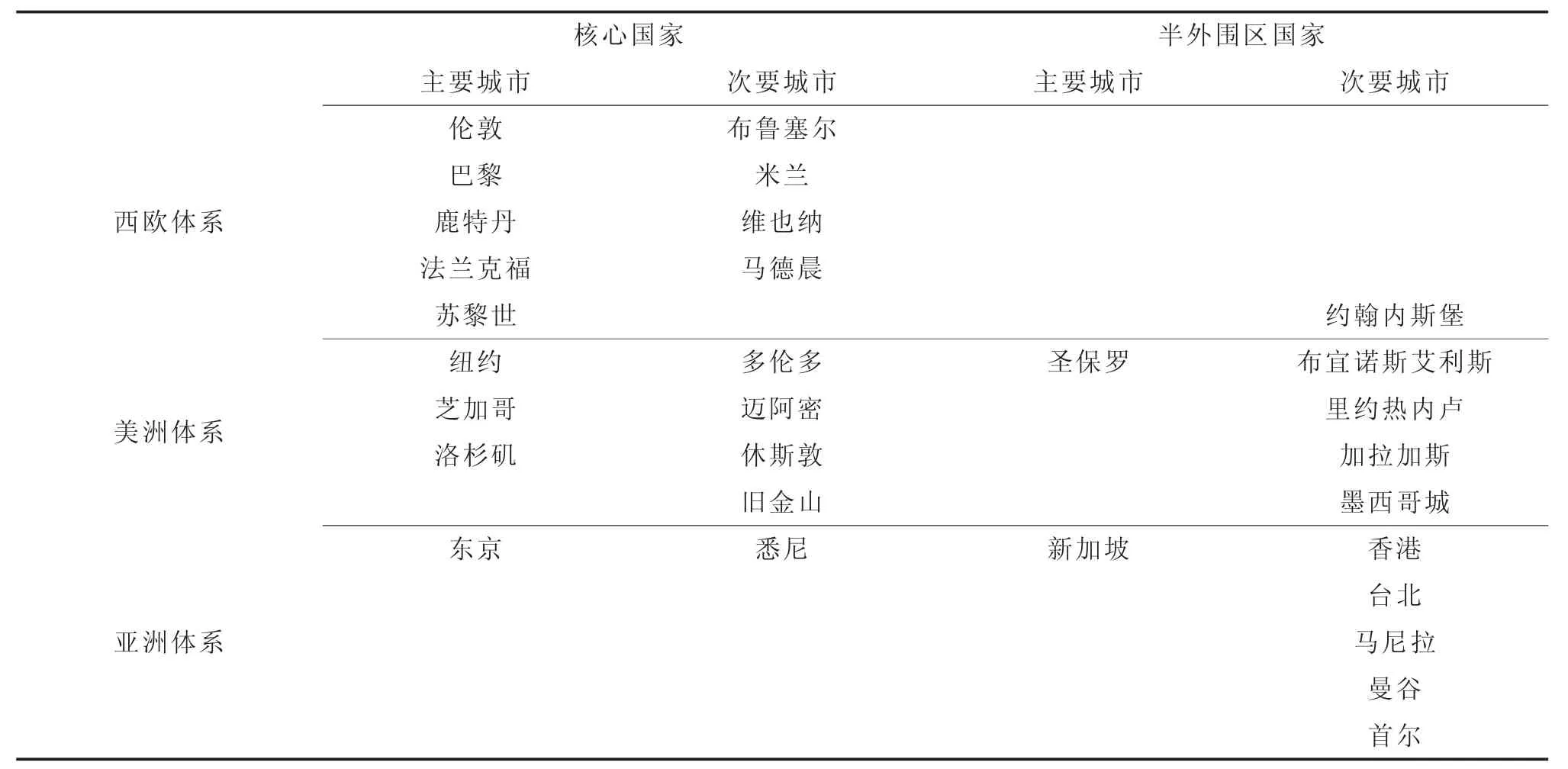

几年以后,Friedmann在他经典性的著作中也试图构筑世界城市的等级位序,他借助诸如主要金融中心、跨国公司总部(包括地区总部)、国际机构、快速增长的商业服务部门、重要的制造业中心、主要的运输节点以及人口规模等几个标准,对世界城市的等级结构进行了划分。Friedmann(1986:72)认为:“(虽然)并非每个世界城市都必须符合所有标准,但能够成为某一等级的世界城市一定满足了上述几项标准。”①引语来自Fridmann(1986)。按照Friedmann的理论,世界城市只存在于核心国家(core countries)和半外围区国家(semi-periphery countries)。②Fridmann(1986)把世界分成三部分,分别是核心国家(core countries)、半外围区国家(semi-periphery countries)和外围区国家(periphery countries)。而且,世界城市在空间组织上存在三个不同的亚体系,分别是以东京、新加坡为代表的亚洲体系,以纽约、芝加哥、洛杉矶为代表的美洲体系,以及以伦敦、巴黎和莱茵河沿岸城市为代表的西欧体系。对于Friedmann的上述划分,Taylor(1997)等学者曾经批评他是经验主义,过于随意。 Friedmann(1995:317-331)本人也承认构筑一个可靠的世界城市等级体系是困难的。然而,他仍然根据城市在全球经济中的节点作用,对30个世界城市进行了排序。他把伦敦、纽约、东京列为“全球金融节点”(global financial articulations),迈阿密、洛杉矶、法兰克福、阿姆斯特丹、新加坡是 “跨国节点”(multinational articulations),巴黎、苏黎世、马德里、墨西哥城、圣保罗、首尔、悉尼是 “国家节点”(national articulations),而大阪、旧金山、西雅图、休斯顿、芝加哥、波士顿、温哥华、多伦多、蒙特利尔、香港、米兰、里昂、巴塞罗那、慕尼黑、莱茵河地区 (Rhine-Ruhr region)则为“地区节点”(regional articulation)。

表2 Friedmann的“世界城市层级”

90年代以后,Sassen的“全球城市”模型把生产者服务业的国际化程度、集中度和强度作为判别一个城市是否属于“全球城市”的重要标尺。按照Sassen的理论,经济全球化带来的生产者服务业和金融业的发展,使得某些主要城市成为全球生产、服务、销售和创新的中心,这些城市在管理和协调全球经济事务的过程中发挥重要作用。其中,纽约、伦敦和东京就是最典型的代表。Sassen认为:生产者服务部门和金融部门的快速增长,以及不断加深的专业化与集聚化,是“全球城市”形成的最重要原因;并且,生产者服务企业的区位偏好也有助于管理职能在“全球城市”集中,因为生产者服务企业在空间上的互相接近,对于彼此合作、共同提供某些服务是非常必要的。Sassen的研究,注重从城市产业结构和企业区位选择的微观视角出发,开创了“全球城市”研究的新思路。然而,由于她的研究主要集中在纽约、伦敦、东京三个顶级“全球城市”,而对次一级的“全球城市”缺乏进一步的分析,因此没有能够构建世界范围内的“全球城市”等级位序。

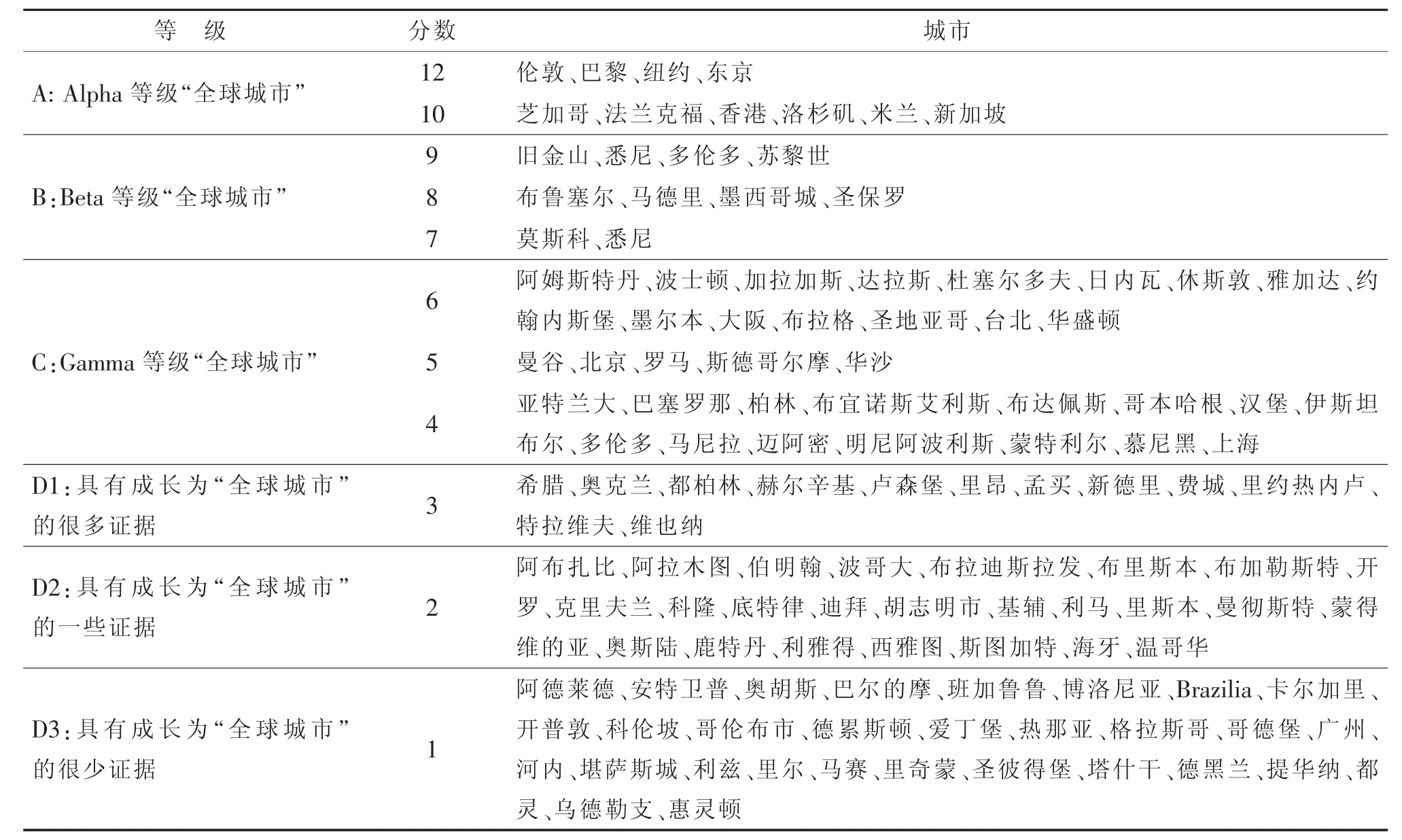

在Sassen之后,从生产者服务业角度对世界城市等级位序做出全面研究的应当归功于GaWC研究小组 (Globalization and World Cities, 简 称 GaWC)。Beaverstock、Taylor等人首先根据资料的可得性,将会计、广告、银行(金融)以及法律服务四个行业作为衡量一个城市高级生产者服务业发展程度的指标;然后选择那些在多个国家、多个城市具有分支机构的全球主要生产者服务企业作为研究对象;通过对上述四个不同行业的多家全球生产者服务企业在各个城市的数量以及集聚程度的研究,分别确定全球会计业服务中心、全球广告业服务中心、全球银行(金融)业服务中心以及全球法律服务中心;最后通过汇总各个城市上述四个高级生产者服务行业的发展情况,从而估计出各个城市的“全球性”。根据 Beaverstock(1999)的归类,全球55个“全球城市”(或“世界城市”)可以分成三个等级:10 个 Alpha(最高)等级的“全球城市”,10 个 Beta(第二)等级的“全球城市”以及35个Gamma(第三)等级的“全球城市”;每一个“全球城市”都有相应的分数,最高分是12分,最低分是3分。另外,Beaverstock等人也对3分以下的尚未成为“全球城市”的67个城市进行了分析,根据这些城市具有成长为“全球城市”的证据不同,分别给予3分、2分和1分。从地理上看,“全球城市”主要集中在北美、西欧、亚太等地区,东欧和拉美地区的“全球城市”数量相对较少,而非洲几乎没有“全球城市”(约翰内斯堡是个例外)。“全球城市”的上述地区分布,某种程度上正体现了所在地区的全球化程度。

表3 Beaverstock的“全球城市”等级

(四)上海在“全球城市”网络层级中的位置

在有关“全球城市”的研究和分析中,上海是中国内地最受关注的城市之一(另一个经常被关注的城市是北京)。这种关注往往集中在两个方面:其一,上海作为一个“全球城市”(或者潜在的“全球城市”)的形成过程及其影响因素;其二,上海在“全球城市”网络层级中的地位。

对于第一个问题,一般认为:与纽约、伦敦、东京、香港等“全球城市”相比,上海还存在较大差距;但是,如果中国经济能够保持目前的增长,并且上海能够继续成为中国经济的领头羊,那么上海未来很可能成为东亚区域的 “全球城市”,甚至可能成为全球的中心(Shahid Yusuf and Weiping Wu,2002)。 在上海向“全球城市”迈进的过程中,上海同时受到全球和本土两方面力量的作用。一方面,受到FDI和跨国公司等为代表的全球化因素影响;另一方面,在转型经济的背景下,本土的政治经济制度变迁也在推动着城市转型。正是在全球和本土两个维度的作用下,上海朝着成为一个“全球城市”挺进(Fulong Wu,2000)。

在用“全球化”的视角打量上海的时候,不能仅仅把上海作为一个孤立的城市来研究。因为对于一个城市而言,它的“全球性”体现在它与其他城市的关系中。在这个大小不同、数目众多的城市所构成的网络里,不同城市对于全球经济的意义差别很大,有些在全球层面发挥作用,有些在跨国的区域层面发挥作用,有些仅仅在一国内部发挥作用。正是因为网络内的不同城市在全球经济运行中的地位和作用各异,因此,“全球城市”存在等级结构。虽然,Friedmann、Sassen等人通过提供国家和地区的大量数据,用以说明某些城市(如纽约、伦敦、东京)在全球经济中的主导地位,但是,由于这些研究未能触及“全球城市”之间的关系性问题,尤其是顶级“全球城市”与次一级“全球城市”之间的关系,因此,并不能给出一个令人信服的“全球城市”等级体系。

其他学者的研究则弥补了上述缺陷。其中,David A.Smith 和 Michael F.Timberlake(2001)利用正规网络分析(Formal Network Analysis)考察城市间的联络和流动情况,触及了城市之间关系性研究的主题;Taylor及其合作者通过另一套方法策略,利用量化技术来确定“全球城市”网络的等级体系结构。特别是Taylor在英国拉夫堡大学建立的“全球化与世界城市”(Globalization and World Cities)项目,联合全球各地的城市研究学者,对“全球城市”的网络关系进行量化的统计研究,获取了相当丰富的学术成果。那么,在这些学者的研究中,上海在“全球城市”网络层级中的位置如何呢?

Smith和 Timberlake运用的正规网络分析在确定“全球城市”网络层级的方法上比较简单,他们通过比较世界主要城市之间航空旅客流量的大小,来确定各个城市在全球网络中的地位。Smith and Timberlake对于 1977 年-1997 年间六个时间点(1977、1980、1985、1991、1994、1997)的数据分析结果显示,虽然纽约、巴黎、伦敦、东京以及欧洲和北美的其他一些主要城市长期位于这个排行榜的前列,但也有一些城市的位置在20年里发生了很明显的变化,特别是在亚洲,1997年的排名中有7个城市进入了这个行列。①这7个城市分别是东京、新加坡、香港、马尼拉、卡拉奇、孟买、首尔。然而,在这个排名中,中国内地没有一个城市,而且由于Smith的文献仅仅列出了30个城市,因此并不清楚上海在全球的排名如何。

Smith和Timberlake的研究量化了 “全球城市”网络的层级体系,具有积极意义。但问题在于,他们所选择的航空旅客流量指标,是否能够有效、可信地指示“全球城市”的主要特征(全球经济的指挥和控制节点),是存在质疑的。从这个角度观察,Taylor等人的研究,在选择标识“全球城市”的指标方面,显然与“全球城市”的主要特征更加吻合。

Taylor在选取高级生产者服务企业作为统计“全球城市”等级体系的指标时,关注的是那些全球顶级的生产者服务企业。Taylor(2002)对“顶级”的定义是“在不少于15个城市具有办事机构,并且至少在北美、欧洲、亚太三个地区各有一家办事机构”。按照这个条件,Taylor等人在全球范围内选中了100家会计、广告、银行、金融、保险、法律服务和管理咨询公司(称为“GaWC 100”)。 然后,Taylor分析上述公司办公机构在全球315个城市的分布情况,并依据重要性程度赋予不同办公机构相应的服务价值,其中“0”代表这个城市没有公司的办公机构,“5”代表这个城市是公司的总部所在地,“1”、“2”、“3”、“4” 分别代表公司办公机构的不同服务价值。这样,第一,某个公司在各个城市办公机构的服务价值之和就代表该公司在全球的服务价值;第二,某个城市所有公司办公机构服务价值之和就代表该城市提供的服务价值;第三,各个城市所有公司办公机构的服务价值之和就代表选定的全球生产者服务企业创造的全部服务价值。在此基础上,Taylor进一步提出城市 “全球网络联通度”(Global network connectivity)的概念,某个城市的全球网络联通度表示这个城市与其他所有城市的“联通度”(connectivity)之和,而某两个城市之间的“联通度”以这两个城市相同的高级生产者服务企业所属办公机构的服务价值乘积之和来表示。

按照Taylor的分析框架,“全球城市”的等级体系既可以根据每个城市提供的生产者服务价值来确定,也可以根据各个城市的 “全球网络联通度”来确定。“全球城市”等级体系中排名前列的城市,就是那些城市生产者服务价值或者“全球网络联通度”高的城市。一般而言,根据生产者服务价值大小得出的排名与根据“全球网络联通度”得出的排名大体相当,但有时也会存在一定差异。原因在于:城市生产者服务价值显示的是一个城市高级生产者服务企业在全球的规模优势,而“全球网络联通度”更加倾向于展示一个城市高级生产者服务企业在全球的重要性。

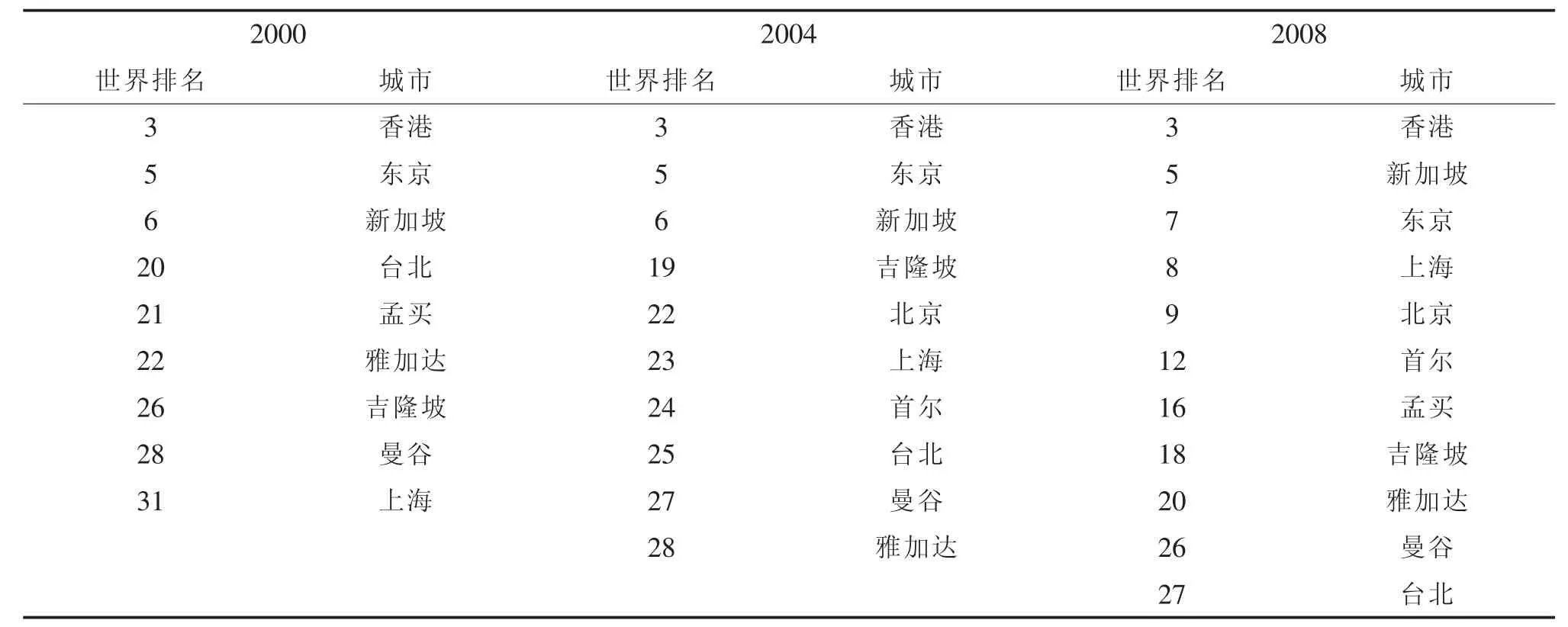

表 4亚洲的“全球城市”排名(2000、2004、2008)

Taylor(2009)的研究表明,在 2000 年,依据 315个城市和100家公司数据(“GaWC 100”)计算出的上海全球网络联通度排名是第31位,在亚洲城市当中排在香港(第3位)、东京(第5位)、新加坡(第6位)、台北(第 20位)、孟买(第 21位)、雅加达(第 22位)、吉隆坡(第 26位)、曼谷(第 28位)之后;2004年,依据同样的315个城市和80家公司数据 (由于数据搜集的原因,从原先的“GaWC 100”中减去了20家公司)做出的研究显示,上海的排名提升到第23位,已经仅次于香港(第3位)、东京(第5位)、新加坡(第6位)、吉隆坡(第 19位)、北京(第 22位),但由于数据量的减少,也可以认为上海在“全球城市”网络联通度的排名变化不大,仍然处于前30位的集团;2008年,Taylor与中国社会科学院的学者合作,在全球范围内依据526个城市和175家公司的数据,对城市的全球网络联通度进行了再次排名。在这次最新的排名中,Taylor摒弃了对单个城市排名的做法,而是把全球网络联通度大致相同的城市按照Alpha、Beta和Gamma的等级进行归类。在这次最新的排名中,上海成为上升最快的城市之一,从2000年和2004年的“Alpha-”等级迅速上升到“Alpha+”等级,成为排名第8位的“全球城市”(Taylor等, 2009)。

当然,对“全球城市”进行排名,无论是从理论还是实践都需要做进一步的探索。Taylor等学者根据“全球城市”之间高级生产者服务业联接程度的强弱,对“全球城市”进行等级划分,从理论上具有相对的合理性。但由于高级生产者服务业的宏观界定以及跨国企业的微观选择在每次比较时都很难保持一致,因此使得不同年份“全球城市”之间比较的准确性受到削弱。但毋庸置疑的是,上海与其他“全球城市”的联接强度日益紧密,这也意味着上海在融入全球化的过程中,其在世界城市中的重要性不断提高。虽然上海在“全球城市”的等级位序中究竟能排到第几位,仍然不是一个能够轻易解答的问题,但从趋势的角度观察,随着中国融入全球经济的程度更深、在全球经济体中的分量愈重,作为中国首要城市的上海在“全球城市”网络中的重要性越来越高,并不令人意外。

[1]Felix Driver and David Gilbert.Imperial Cities:Landscape,Display and Identity[M].Manchester:Manchester university press,1999.

[2]Mark Jefferson.The Law of the Primate City[J].Geographical Review,1939,29 (2).

[3]Richard Dennis.English Industrial Cities of the Nineteenth Century:A Social Geography[M].Cambridge:Cambridge University Press,1984.

[4]Audrey M.Lambert.MillionaireCities,1955 [J].Economic Geography,1956,32(4).

[5]Zoltan Kovacs.Cities From State-socialism to Global Capitalism:An Introduction[J].Geo Journal,1999,49.

[6]Patrick Geddes.Cities in Evolution:An Introduction to The Town Planning Movement And to The Study of Civic[M].London:Williams and Norgate,1915.

[7]Peter Hall.The World Cities[M].London:Weidenfeld and Nicolson,1966.

[8]John Friedmann.The World City Hypothesis[J].Development and Chang,1986,17.

[9]Saskia Sassen.The Global Cities:New York,London,Tokyo “ (2nd edition)[M].Princeton:Princeton University Press,2001.

[10]William B.Beyers.Producer Services[J].Progress in Human Geography,1992,16(4).

[11]William B.Beyers.Producer Services[J].Progress in Human Geography,1993,17(2).

[12]P.N.O’Farrell and P.A.Wood.Formations of Strategic Alliances in Business Services:Towards a New Client-oriented Conceptual Framework[J].Service Industries Journal,1999,19(1).

[13]Stephen Hymer.The Multinational Corporation and the Law of Uneven Development[M]//Jaqdish Bhagwati.Economics and World Order from the 1970s to the 1990s.Collier:MacMillan,1972.

[14]David A.Heenan.Global Cities of Tomorrow[J].Harvard Business Review,1977,55 (3):79~92.

[15]David A.Heenan.The Regional Headquarters Decision:A Comparative Analysis[J].The Academy of Management Journal,1979,22(2).

[16]R.Cohen.The New International Division of Labor,Multinational Corporations and Urban Hierarchy[M]//Michael J.Dear.and Allen J.Scott.Urbanization and Urban Planning in Capitalist Society.London:Methuen,1981:287~315.

[17]John Friedmann and Goetz Wolff.World City Formation:an Agenda for Research and Action[J].International Journal of Urban and Regional Research,1982,6(3).

[18]John Fridmann.The World City Hypothesis[J].Development and Chang,1986,17.

[19]John Fridmann.Where We Stand:a Decade of World City Research[M]//Paul L.Knox.and Peter J.Taylor.World Cities in a World-System.Cambridge:Cambridge University Press,1995.

[20]Norman J.Glickman.Cities and the International Division of Labor[M]//Michael Peter Smith and Joe R.Feagin.The Capitalist City.Oxford:Blackwel,1987.

[21]Joe R.Feagin and Michael Peter Smith.Cities and the New International Division of Labor[M]//Michael Peter Smith and Joe R.Feagin.The Capitalist City,Oxford:Blackwell,1987.

[22]Godfrey,Brain J.and YU Zhou.Ranking Cities:Multinational Corporations and the Global Urban Hierarchy[J].Urban Geography,1999,20.

[23]Paul L.Knox.World Cities in A World System[M]//Paul L.Knox and Peter J.Taylor.World Cities in a World-System.Cambridge:Cambridge University Press,1995.

[24]Nigel Thrift.The Geography of International Economic Disorder[M]//RJ Johnston and Peter J.Taylor.A World in Crisis?Geographical Perspectives.Oxford:Blackwell,1989.

[25]Peter J.Taylor.Hierarchical Tendencies amongst World Cities:A Global Research Proposal[J].Cities,1997,14(6).

[26]John Friedmann.The World City Hypothesis[M]//Paul L.Knox and Peter J.Taylor.World Cities in a World-System.Cambridge:Cambridge University Press,1995.

[27]J.V.Beaverstock,P.J.Taylor and R.G.Smith.A Roster of World Cities[J].Cities,1999,16 (6).

[28]Shahid Yusuf and Weiping Wu.Pathways to a World City:Shanghai Rising in an Era of Globalisation[J].Urban Studies,2002,39(7).

[29]Fulong Wu.The Global and Local Dimensions of Place-making:Remaking Shanghai as a World City[J].Urban Studies,2000,37(8).

[30]David A.Smith and Michael F.Timberlake.World City Networks and Hierarchies,1977-1997:An Empirical Analysis of Global Air Travel Links[J].American Behavioral Scientist,2001,44(10).

[31]Peter J.Taylor,G.Catalano and D.R.F.Walker.Measurement of the World City Network[J].Urban Studies,2002,39(13).

[32]Peter J.Taylor et al.,Measuring the World City Network:New Developments and Results[J/OL].GaWC Research Bulletin 300[2009-03-02].http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb300.html.