高校毕业生创业行为选择的心理机制探讨

——基于解释水平理论*

2012-01-23叶映华

叶映华

(浙江大学教育学院,浙江 杭州 310028)

高校毕业生自主创业是近几年高等教育领域一个重要的研究课题。对这一研究课题的重视,主要是基于高校毕业生就业的困境。但是自从20世纪90年代末高校创业教育兴起至今,高校创业教育的成效倍受质疑。一个较重要的效标——选择自主创业作为职业倾向的高校毕业生非常少,而创业成功的则更少。事实上,大学生自主创业不仅仅是创业教育成效的问题,也与高校毕业生对创业的认知及决策等心理机制有关。选择自主创业本质上是毕业生的一种心理决策,这种决策受到了各种因素的影响,创业教育仅仅是其中的一个方面。以往关于创业心理的研究较多集中在高校毕业生创业意向及其影响因素的研究上,较多大学生具有较高的创业意向,特别是大学低年级的学生,但是到了大学四年级毕业时,真正选择创业的学生少之又少。本文以Liberman和Trope的解释水平理论为基础,对高校毕业生创业行为选择的心理机制进行探讨,以期为毕业生从创业意向到创业行为选择的转变提供指导。

一、解释水平理论的基本观点

解释水平理论(construal level theory,CLT)是社会认知心理学的一个较新理论,由Liberman和Trope于1998年提出,理论的核心在于人们对社会事件的反应取决于人们对事件的高低不同解释水平。[1]高解释水平具有去背景化的、抽象而简单的特点;低解释水平则具有背景化的、具体而复杂的特点。而与认知客体心理距离的远近是高低两种不同解释水平形成的原因。[2]不同的解释水平影响人们的认知与判断,对决策研究产生了重大意义。如在选择小组合作伙伴的时候,如果个体感知到的他人与自己具有较大的相似性,则个体倾向于选择其为小组合作伙伴,其所依据的是背景化的具体表征;如果感知到的他人与自己差异较大,则个体选择其为小组合作伙伴的可能性较小,其所依据的是本质的抽象表征。

解释水平理论在产生之初关注的是时间距离对决策的影响。生活中经常会出现这样的现象,当没有拥有金钱的时候,人们对金钱充满期待,但是随着人们逐渐富裕,金钱对人的吸引力反而降低了。其他事物也是一样。对于近期要完成的事情,人们往往更多关注其存在的障碍,从而做出较现实的否定选择;对于遥远的将来要完成的事件,人们往往会更多关注实现后的期望,而做出相对乐观的肯定选择。Liberman等对这些现象的本质特征进行了解释,认为主要是个体对事物的表征水平受时间因素的影响,从而存在高低两种不同的解释水平。如果个体对事件发生的时间知觉较近,则对事件的表征更具体;如果个体对事件发生的时间知觉较远,则对事件的表征更抽象。[2]

之后,Liberman等发现,不仅时间距离存在表征差异现象,不同的社会距离也存在类似现象。他们对时间距离进行了拓展,进一步提出了心理距离的概念,心理距离概括了时间距离(人们对事件发生远近的知觉)、空间距离(人们对事件空间远近的知觉)、社会距离(指知觉客体与个体差异的大小)、假设性或真实性(指事件发生的概率大小或与现实的距离远近)四种现象。[2]时间距离、空间距离、社会距离的远近及事件发生概率的大小均影响了解释水平。

对于高校毕业生创业而言,为什么现在大学生创业意向及创业行为选择存在“倒挂”现象,即大学一年级的学生创业意向最高,而大学四年级学生创业意向最低,且选择创业的高校毕业生人数更少。[3]解释水平理论可以很好地解释这种现象。对于大学低年级学生而言,毕业后的创业离他们非常遥远,离他们的现实很远,事件发生的概率目前也不大,因此,他们对毕业生创业采用的是高解释水平的表征,从本质上对创业进行认知,可能也会带有一定程度的乐观性,因此,创业意向较高;而对于毕业生而言,创业离他们非常近,事件发生的概率相对也较大,因此,他们对毕业生创业采用的是低解释水平的表征,比较具体地看待创业,因此,创业意向比较低,创业行为的选择则更低。

二、高校毕业生创业行为选择的心理机制

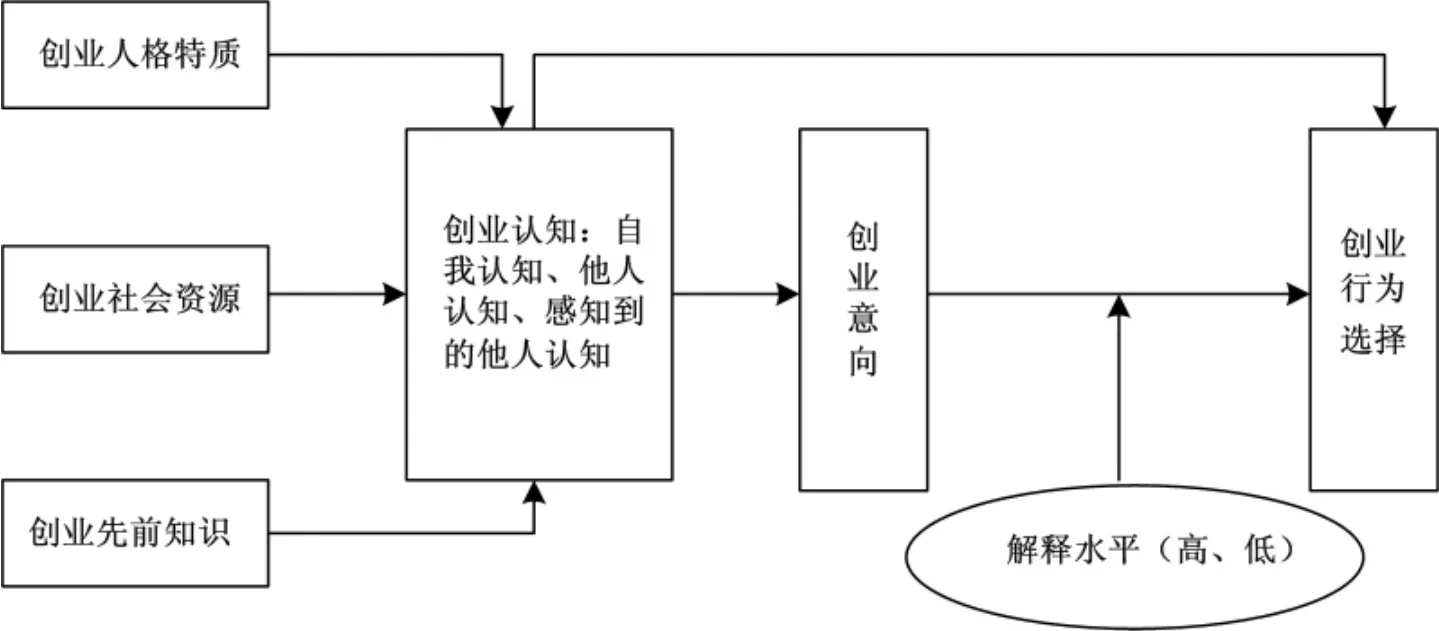

在创业行为选择过程中,高校毕业生的心理机制如何,又呈现出什么样的特点?高校毕业生创业行为选择的心理机制主要如图1所示。

图1 高校毕业生创业行为选择的心理机制

从图1可以看出,高校毕业生的创业行为选择经过了三个阶段:第一阶段是创业认知塑造阶段;第二阶段是创业意向形成阶段;第三阶段是创业行为选择阶段。创业人格特质、创业社会资源、创业先前知识是三个阶段的先前影响变量,而解释水平则是从创业意向到创业行为选择的重要调节变量。

第一阶段,创业认知(entrepreneurial cognition)塑造阶段。创业认知指个体对于自己是否能够创业的一种内在看法与认同,相当于个体的一种创业自我效能。高校毕业生创业行为选择过程中,个体对创业的认知起了不可忽视的作用,个体创业认知的塑造是创业行为选择的第一阶段。布朗(Brown)教授认为个体的自我认知一般而言有三种信息来源:物理世界、社会世界和内部(心理)世界。这三种来源目前也被研究者广泛接受,高校毕业生创业认知的塑造主要受这三种来源的信息影响。自我认知的物理世界来源指可以凭借一些测量工具,从而达到对自身了解的信息来源;社会世界的来源包括社会比较和反射性评价两个方面;而内部心理世界,包括内省、自我知觉过程和因果归因。[4]

个体的创业认知一方面来自物理世界的信息来源,如自己是否具备创业资源、是否具备创业知识等。如果个体想知道自己是否适合创业,可能会先评估自己是否拥有足够的创业资金,自己到底会有多少创业资金。有多少资金就是一个来自物理世界的信息线索。但有多少资金不足以让我们知道我们是否适合创业,还需要借助其他来源的信息。社会世界的来源一方面来源于社会比较,如与同龄人比,个体是否适合创业;另一个重要的社会世界来源是反射性评价,即观察其他人对自己的反应和评价。其他人对自己的反应和评价一方面是来自他人的真实评价,另一方面则是个体对他人真实评价的感知。如个体对自己是否适合创业的认知,一方面来自他人的直接评价,“你适合或不适合创业”,另一方面是个体对他人评价的感知,他人并没有做出直接的评价,是个体对评价想象性的感知结果。除了物理世界和社会世界外,自我认识还来源于我们的内部心理世界。如,当大学生处于毕业就业阶段时,自己来判断以自己当前的能力、资源状况、客观就业环境,到底是适合自主创业,还是应该寻找一份相对较稳定的工作,这是大学生自己的一种内部判断。

第二阶段,创业意向(entrepreneurial intention)形成阶段。高校毕业生的创业意向是个人将采取创业行为的倾向程度大小。由图1可知,高校毕业生的创业意向受创业人格特质、创业先前知识和创业社会资源影响,也受个体创业认知影响。创业人格特质对创业意向的影响已经被众多研究者所证明,个体的成就动机、内在控制、责任感、创新性等人格特质均被证明影响了个体的创业意向;高校毕业生所具备的创业资源对其创业意向也存在影响,所指的资源既包括来自家人的支持,也包括其所具备的资讯资源;高校毕业生是否具备创业相关知识(如法律和政策知识)、对创业新企业的行业知识是否有所了解、对创业是否有特别的兴趣等先前知识也会影响其创业意向。另外,影响高校毕业生创业意向的是其创业认知,即毕业生对其能否成功创业的一种认知。高校毕业生创业社会资源、创业人格特质和创业先前知识通过影响创业认知,最终影响了毕业生的创业意向。

第三阶段,创业选择(entrepreneurial decision)阶段。创业意向仅仅是个体采取创业行为的倾向程度大小,一般情况下,这种倾向程度应该能够预测个体的创业行为选择,即高创业意向者会更多地选择创业作为自己的职业,而低创业意向者选择创业作为职业的可能性较小。但是目前来看,高校毕业生创业意向对创业选择的预测程度并不高。笔者于2008年对浙江省521名高校毕业生的创业意向进行了调查,在五点计分的量表中,学生得分的平均分为1.526,标准差为0.385,但是在学校中有过创业经历的学生仅有33人,毕业时选择创业作为职业选择的学生则更少。创业意向对创业行为选择不能有效的预测,可能受个体解释水平影响。因为创业意向形成和创业行为选择对学生而言,是不同阶段的内容,一般创业意向形成在前,而创业行为选择在后。形成创业意向阶段,个体并不必然要马上面临创业选择,创业作为一种职业选择对他们来说还是一件遥远的事情,因此,他们会形成对创业的高解释水平的表征。而当真正面临创业选择的时候,低解释水平的表征则会产生重要影响。

高校毕业生创业行为选择的前两阶段已经被众多研究者所关注,但是较少有研究者关注创业选择阶段的心理机制,特别是创业意向对创业选择的预测偏差问题。我们有很多大学生特别是大学低年级学生创业意向很高,但到了大学四年级,真正以创业作为职业选择的学生却非常少。如何应用解释水平理论对高校毕业生创业行为选择的心理机制进行阐释,引导高校创业教育的有效实施,是研究所关注的重点。

三、解释水平理论在高校创业教育中的应用

解释水平理论对高校毕业生创业行为选择的最大影响在于个体在进行选择时会采用高解释水平的表征或者是低解释水平的表征,时间距离、空间距离、社会距离和假设性仅仅对解释水平产生了影响,关键还是在于毕业生的一种选择:高解释水平或低解释水平。高解释水平与去背景化、抽象和简单相联系,创业对个体具有本质的意义,个体倾向于会做出创业的选择;而低解释水平与背景化、具体和复杂相联系,创业对个体而言失去本质的意义,个体倾向于不会做出创业的选择。为了更好地解决日趋严峻的高校毕业生就业问题,高校和政府部门也在积极为高校毕业生就业寻求新的途径。其中,通过激发高校毕业生改变传统就业思维,进行自主创业就是其中之一。高校创业教育应该引导高校毕业生采用高解释水平表征创业。[5]解释水平理论应用到高校毕业生创业教育中可以从以下三个方面入手。[1]

1.引导学生区分理想自我与现实自我,提高学生的创业理想自我

根据 Higgins等人的定义,理想自我(ideal self)指个体自己或他人希望个体理想上应具备的特性的表征;现实自我(actual self)指个体自己或他人认为个体实际具备的特性的表征。[6]所以,现实自我和理想自我均有两种类型,一种是来自自己的,一种是来自他人的。

关于理想自我与现实自我的相关研究较多,如有研究者认为两种自我与个体的抑郁情绪有显著关系,如果个体的理想自我与个体的现实自我差距较大,个体就较容易出现抑郁情绪。因此,较多研究者从维护个体的心理健康角度出发,倡导应该缩小个体理想自我与现实自我的差距,提高个体的心理健康水平。如适当降低自己的理想自我,努力提高现实自我等。

但从引导高校毕业生采用高解释水平表征创业角度,与前述研究者的倡导相反,我们希望能够引导学生正确区分理想自我和现实自我,适当提高学生的创业理想自我。因为理想自我构成了较高水平的解释水平,而现实自我构成了较低水平的解释水平。主要是受时间距离的影响,较长的时间激发了个体的理想自我,而较近的时间激发了个体的现实自我。

在创业选择过程中,创业教育应该立足于创业现实自我的改善,提高学生的创业理想自我。个体实际已经具备的创业特性是基础,提高应该具备的标准则更利于形成高解释水平。而创业理想教育则是提高创业理想自我的一个重要方法和手段。创业教育从现实角度突出创业重要性的同时,还应该强调创业的高层次价值。如创业成功能够使个体获得财富,同时,创业成功也能满足个体高层次的精神需要和自我实现需要。激发高校毕业生的内在创业动机,强调创业对个体自身社会性需要和精神需要的满足,能够提高高校毕业生的创业理想自我。

2.引导学生区分核心价值观与次要价值观,注重核心价值观的塑造

高解释水平与核心价值观有着紧密联系,在远期决策中,更多体现和反映了核心价值观;在近期决策中,更多体现和反映了次要价值观。克服远近期等时间距离对创业决策的影响,一个重要的方法是塑造学生的核心价值观。在目前高校毕业生陷入就业困境的中国,高校毕业生通过自主创业解决就业问题,缓解国家的就业压力,一方面解决了现实的社会问题,另一方面也提高了整个民族的创新能力。创业的本质特征是创新,高校毕业生自主创业体现了以改革创新为核心的时代精神,突出了社会主义的核心价值观。

高校在创业教育过程中,除了引导学生认识创业是目前就业困境下的新的出路外,还应该重视引导学生认识其核心价值所在。只有以核心价值观为主,以次要价值观为辅,高校毕业生自主创业才能更有活力。同样地,只有以核心价值观为支撑,高校毕业生也才更有可能选择自主创业作为自己的职业选择。高校创业教育应该注重学生核心价值观的塑造,引导学生区分创业核心价值观和次要价值观。

3.引导学生区分选择结果的水平和选择结果的概率,注重选择的结果

创业选择的结果与高解释水平相关,使得个体更有可能做出创业选择;而创业选择的概率则与低解释水平相联系,不利于个体做出创业选择。时间距离增加了收益对决策的影响,而减少了概率对决策的影响。对远期的创业进行选择时,个体更关注收益,即选择的结果,而更少关注概率,即选择结果的可能性。

高校毕业生离创业选择非常近,但是从目前高校毕业生自主创业的情况来看,选择创业的学生比例非常低。毕业生在面临创业选择时,更多是考虑“我”的创业能否成功,而不是“我”通过自主创业能够收获什么。在考虑创业能否成功时,各种因素接踵而来,“我”有没有创业的资金、具备不具备创业的特质、有没有创业的经验等,对于大部分一穷二白的高校毕业生,过多考虑选择的可能性时,也就意味着选择的实现性很低。如果能够较少考虑创业的概率,而是关注能从创业中收获什么内容,即便是失败的创业,也能从中获得对自己发展有益经验的话,那么选择自主创业的学生人数将会极大增加。因此,高校创业教育应该引导学生区分选择结果的水平和选择结果的概率,注重选择的结果。

[1]李雁晨,周庭锐,周琇.解释水平理论:从时间距离到心理距离[J].心理科学进展,2009,17(4):667-677.

[2]孙晓玲,张云,吴明证.解释水平理论的研究现状与展望[J].应用心理学,2007,13(2):181-186.

[3]叶映华.大学生创业意向影响因素研究[J].教育研究,2009(4):73-77.

[4]乔纳森·布朗.自我[M].陈浩莺,译.北京:人民邮电出版社,2004.

[5]叶映华.美国风险投资对中国高校毕业生创业资金政策的启示[J].浙江师范大学学报:社会科学版,2010,35(4):90-94.

[6]杨荣华,陈中永.自我差异研究述评[J].心理科学,2008,31(2):411-414.