海上特高含水老油田挖潜策略与措施——以珠江口盆地陆丰凹陷LFD13-1油田为例

2012-01-23邹信波罗东红许庆华李彦平罗孟凤

邹信波 罗东红 许庆华 李彦平 杨 光 曹 琴 罗孟凤

(1.中海石油(中国)有限公司深圳分公司; 2.CACT作业者集团)

海上特高含水老油田挖潜策略与措施

——以珠江口盆地陆丰凹陷LFD13-1油田为例

邹信波1罗东红1许庆华1李彦平2杨 光1曹 琴1罗孟凤1

(1.中海石油(中国)有限公司深圳分公司; 2.CACT作业者集团)

珠江口盆地大部分油田已进入特高含水开发后期,综合含水率高,采油速度下降,剩余油分布零散,加密井网难度大,需要探索新的开发策略和工艺技术以实现油田的可持续开发。以陆丰凹陷LFD13-1油田为例,总结了海上特高含水老油田挖潜策略和措施:通过“纵向上层系转移”提高整个块状油砂体的垂向波及效率;通过非均匀井网加密开采分布零散的剩余油;通过水平分支井及MRC技术增大油井泄油面积、增强横向导流能力;通过自流注水补充地层能量方式建立有效注采系统提高单井产能;加大冲洗强度,通过换大泵提液等措施进一步提高油田整体采收率;积极寻找替代资源,实现老油田滚动开发。这些开发策略和措施的探索与实践,对海上同类特高含水期老油田的开发具有借鉴意义。

珠江口盆地 老油田挖潜 纵向上层系转移 非均匀井网加密 自流注水

珠江口盆地位于我国南海东部,该盆地油气开发起步于上世纪90年代初。由于储层物性好,开发初期动用的多为整装含油构造且边底水能量充足,靠天然水驱就能获得较高的采收率,多数油田自投产就以超过5%的采油速度连续多年高速开采,自1996年珠江口盆地年产油量达到1000×104m3后已连续16年稳产千万方。但是,自2003年油区整体含水率超过87%后,油田稳产难度加大,高含水老区油田采油速度下降到3%以下,再靠以往“均匀井网加密+针对规模剩余油富集带利用高含水老井侧钻”的开发模式已难以稳产。这类老油田中以陆丰凹陷的LFD13-1油田最为典型,尤其是2009年,该油田含水率超过96%,采出程度高达56.84%,超过85%的油井日产油不足50 m3,若不采取多方位的挖潜措施控水增油,油田将面临被弃置。因此,在2009年底开始实施了“纵向上层系转移、长段水平井和水平分支井有效动用位于泥质粉砂岩条带α层的低品位难采储量[1]、中低渗透层低成本能量补充及老油田下寻找新油田”等多种挖潜措施,为海上特高含水老油田的可持续开发探索了有效途径。

陆上油田二次采油后的挖潜稳产措施,是以“最大限度地延缓油田产量递减,大幅度提高原油采收率”为目标,工作对象集中于含水率超过80%、可采储量采出程度达到70%以上的老油田。海上油田由于经济门槛产量高、操作成本高及油田开发设施(平台、油轮、海管及油井等)弃置费高等方面的因素,可持续开发的意义尤为重大,只有满足“有效延长油田经济开采寿命”这一必要条件,挖潜措施才有生命力。笔者主要对LFD13-1特高含水老油田可持续开发的探索实践进行总结。

1 LFD13-1油田开采特征

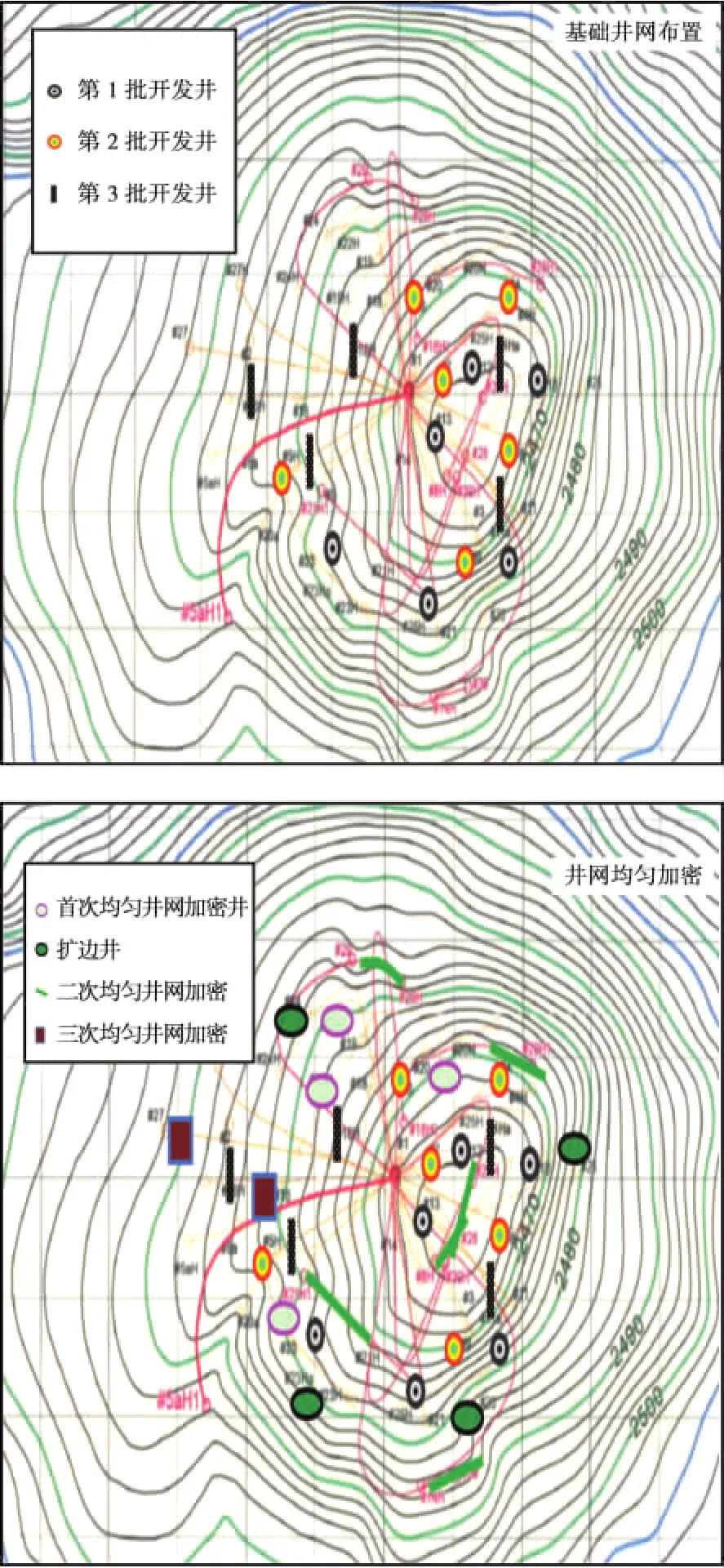

1.1 高采油速度、高采出程度,中高含水期剩余油挖潜靠多次均匀井网加密

海上油田开发投资大、经济门槛产量高,必须采取“少井高产”的开发模式。油田一般进入特高含水阶段的同时也进入高采出程度期。LFD13-1油田投产后一直以超过3.5%的采油速度连续开采了11年,截至2011年底,采出程度高达60.18%(表1),伴随高速开采过程已进行过8次均匀井网加密(图1),在维持减缓油田产量整体降低的情况下,单井控制储量也从开发初期的逾50×104m3降低至15×104m3,均匀井网加密的余地已不大,这也给油田的进一步挖潜带来困难。

表1 LFD13-1油田开采指标统计表

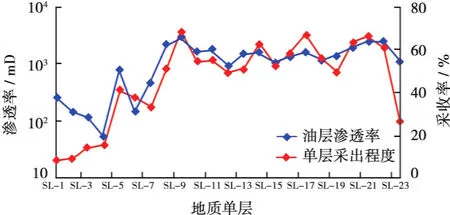

1.2 油田进入特高含水期后依然存在突出的层间矛盾

早期在LFD13-1-10等多口井上获得的生产测井产液剖面表明,多层合采时高、低渗层间产液量差异很大,而且随着高渗层含水率的上升,油水相对渗透率的差异使干扰效应加剧[2-3],进入特高含水期后,这种层间矛盾依然存在。LFD13-1-10井特高含水期的生产测井产液剖面对比结果表明,2006年7月(含水率高达95.04%时),SL-5与SL-8层因存在渗透率级差,在产层厚度接近的情况下,层间产液量相差几十倍。

正因为有层间矛盾,才形成了低渗层段的剩余油潜力。剩余油饱和度剖面显示,SL-1~SL-5层剩余油饱和度远远高于SL-8层,这也是特高含水期低渗层的潜力所在,即特高含水期的弱流势场单元(如2500油藏SL-1~SL-5层)是剩余油挖潜的主要目标之一。

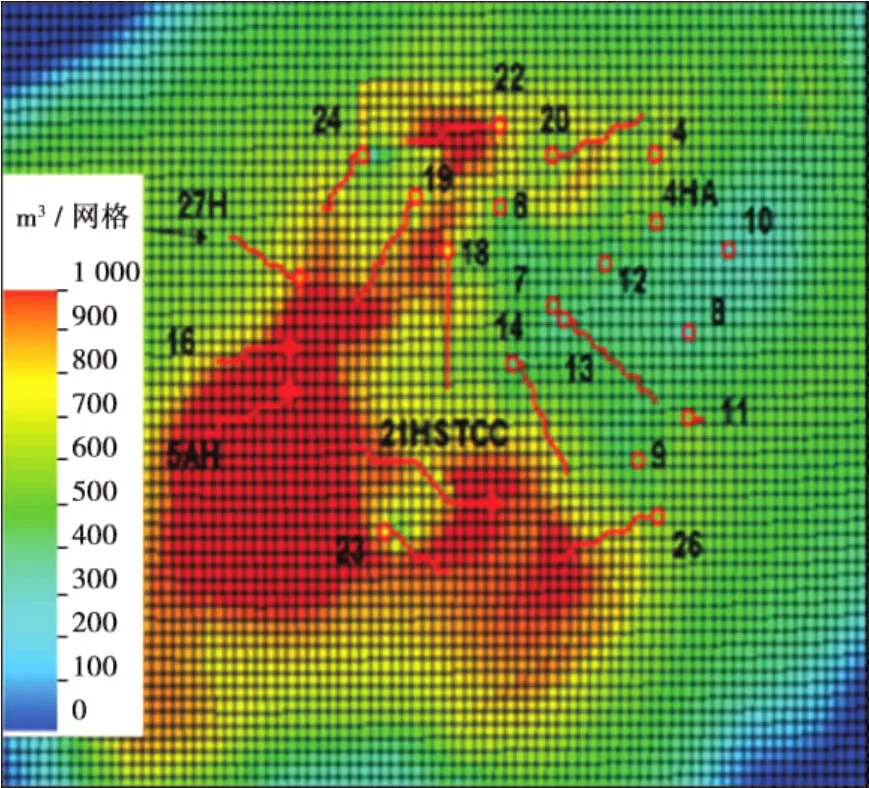

1.3 剩余油分布零散,均匀井网加密的空间很小

图1 LFD13-1油田2500油藏开发早中期均匀井网加密过程示意图

LFD13-1油田三次均匀井网加密的基础是剩余油富集区连片分布。单井控制储量的下降和旁通水流优势通道[4]的形成造成高采出程度部位(纵向上指油藏中下部丰产层SL-7~SL-21层)及高采出区域剩余油分布极其零散,阶段数值模拟剩余油分布结果,2009年时在2500油藏SL-5层之下的丰产层已找不出成规模的剩余油富集带,即使在低渗透层2500油藏SL-1~SL-3(图2),也只在油藏西南部局部有剩余油富集,且剩余油储量丰度只有66.8×104t/km2,这也意味着,若不是多层叠合,靠零星区域剩余油难以进行进一步均匀井网加密。

图2 LFD13-1油田2500油藏SL-1~SL-3层剩余油饱和度阶段数值模拟结果(2009年2月)

1.4 油井含水率高但单井产液量也高

截至2009年2月,全油田27口采油井中,含水率高于95%的油井达24口,特高含水井数占到88.89%,产油量却只占到总产量的68.26%。尽管特高含水油井日产油低(一般低于31.8 m3/d),但产液量高,采液指数均超过345.8 m3/(d·MPa),依然存在进一步提液上产的空间。

2 老油田潜力空间分析

中国油田开发采取了从平面上加密井网、增加注采井数比及在剖面上提高单位厚度产液量的方法,形成了主体的不断强化开采的基本方针和格局[4]。根据现有油田开发理论认识[5],针对特高含水期老油田的挖潜措施应着眼于影响可采储量的三要素:体积波及系数、驱油效率和后备资源接替。

首先,要使LFD13-1油田体积波及系数在现有70%~80%水平基础上进一步提高,纵向上层系转移被认为是主要方向,从图3 LFD13-1油田主力油藏2500油藏各单层采出程度来看,在油藏中下部丰产层(SL-7~SL-23)整体采出程度均大于50%的情况下,顶部低渗低产部位的SL-1~SL-4层(合称α层)采出不足15%,剩余地质储量高达470×104m3,因此增加SL-1~SL-4层井数提高低产层储量动用程度来增加油藏整体波及体积,同时释放低渗透层剩余油潜力是减缓特高含水老油田递减的有效途径之一。

图3 LFD13-1油田2500油藏各单层(SL-1~SL-23)渗透率与采出程度(2009年数值模拟历史拟合后统计结果)

其次,若能充分利用高地温场(LFD13-1油田地层温度高于110℃)优势进一步加大冲洗强度,驱油效率还有提高的空间。按室内物理模拟实验经验,驱替介质温度超过110℃后,若驱替体积倍数从5倍增加到10倍,驱油效率可提高10%[6],目前LFD13-1油田驱替倍数只有4.71倍,换大泵提液还有很大的空间。同时,若能采用先进的工艺技术实现低产层α层油井产能改造,借助其含水上升平缓[1]的特点实现产油量翻番,则可为老油田挖潜奠定基础。

其次,由于我国产业结构中高碳产业占据了很大的比例,为有效应对碳关税,应加快产业结构优化升级的进程,实现国家产业整体向两低两高(低能耗、低排放、高附加值、高技术含量)的方向转化,大力促进新兴产业的发展,例如太阳能产业、生物产业、风能等。因此,我国既要全面配合产业政策调整,又要同经济增长方式转变相一致,实现贸易与资源环境的协调发展,推动贸易政策优先向竞争力导向转变,提高出口产品的低碳竞争力。

最后,若能在已开发油藏开展扩边增储工作,则会使老油田获得新机。“边上扩一扩,上面拱一拱,下面捅一捅”是许多陆地油田开发后期的惯常作法,LFD13-1区域烃源岩地层深度在3200 m左右,目前已发现及投入开发的含油层系深度在2300~2600 m,在2600 m以下的深层尤其是恩平组有发现新含油层系的可能,若能充分利用现有海上平台钻采设备,借上部层系高含水老井侧钻的机会,针对已开发层系周边潜力目标多打领眼井兼探深部可能的含油层系,有可能获得潜在的商业发现。

3 海上特高含水老油田挖潜技术策略及其实践

3.1 纵向上层系转移(挖潜对象由2500油藏油砂体下部丰产的SL-7~SL-23层转向顶部的低渗α层)

“纵向上层系转移”是许多油田进入开发中后期的重要挖潜手段之一,其必须的配套研究工作就是重新认识沉积体系,进一步细分开发层系甚至流动单元,查明剩余油富集区(带)的准确位置及相应剩余油可采储量规模,分析油砂体不同部位的水驱动用程度,只有找到水驱效率差甚至未波及部位,把调整井部署在波及差或未波及的层系上,才能有效挖潜。

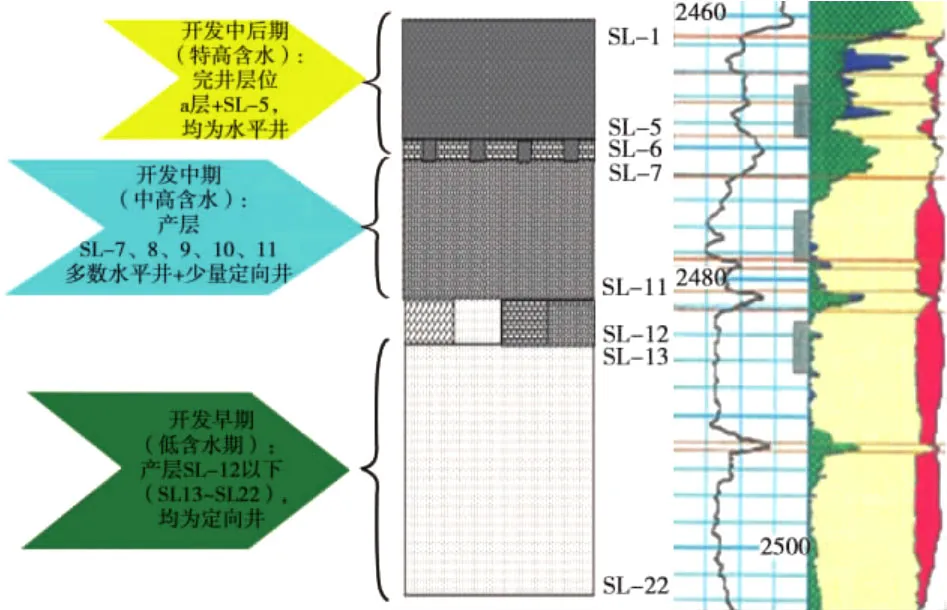

尽管LFD13-1油田目前整体含水率超过95%,但通过综合油藏地质研究,尤其是对2500油藏油砂体不同部位的水驱波及状况进行分析后认为,位于块状砂岩顶部的含泥灰质致密层的泥质粉砂岩条带SL-1~SL-4层被认为是可进行纵向上层系转移的首选目标。LFD13-1油田开发中一直贯彻自下而上逐层系上返(图4)的开发理念[3],在一次开发早期的低含水阶段,投入开发的产层以SL-12以下为主,砂岩纯净,水驱效率高;一次开发中后期逐步上返到SL-7~SL-11层,而位于顶部的SL-1~SL-4层(α层)因砂岩品质差低渗低产一直被列为难采储层而未作为开发层系对待。近期研究结果表明,随着油水界面的上移和对低产层渗流规律认识的深入,尤其是α层工业化试采取得突破[1],从丰产层向α层的层系转移时机已经成熟,数值模拟研究表明,通过纵向上层系转移,可将整个油田水驱动用程度提高23.27%。

图4 LFD13-1油田开发历程中2500油藏纵向层系转移示意图

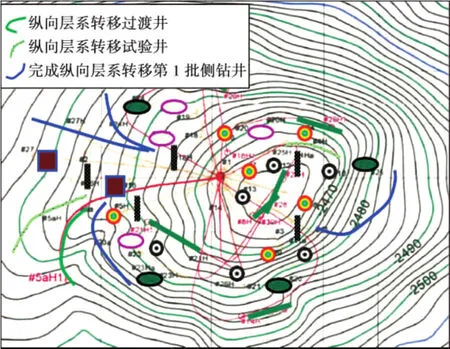

自2009年开始在LFD13-1油田实践“纵向上层系转移”的理念(即将现有采油井数从占支配地位的丰产层转移到低含水低产能的α层),至2011年,α层的采油井数已从1口上升到5口,产量占全油田比例从8.33%上升到22.17%;针对“纵向上层系转移”的整体方案全面实施后,预计到2015年,α层采油井数将上升到18口,产量比例将占到62.50%,而丰产层井数将由油田高峰产油期时的24口下降到8口。图5为LFD13-1油田进入开发中后期从纵向上层系转移试验、过渡走向全面实施阶段过程的示意图。

图5 LFD13-1老油田挖潜主要措施之一——2500油藏油砂体内部“纵向上层系转移”

3.2 非均匀井网加密

跟大多数陆上水驱油田一样,LFD13-1油田开发初期也是以大井距、较粗的开发层系部署基础井网,中、后期进一步细分开发层系,按流动单元来完善并加密井网,开发井距从700~800 m逐步缩小至300~350 m,水驱储量控制程度从不到50%提高到超过80%,采收率实现了翻番,均匀井网[7]加密效果显著。但当油田整体含水率超过95%以上、采出程度超过60%时,不再存在连片的剩余油富集区,在这种背景下,均匀井网加密的余地很小,要在老油田挖潜过程中进一步提高原油采收率,就必须把握特高含水期老油田“总体上高度分散,局部还有相对富集部位”的剩余油分布格局,坚持“在分散中找富集”的理念,只要找准了局部区域甚至井区的剩余油富集区[4],仍能打出高产油井,非均匀井网加密是特高含水期老油田挖潜措施中针对剩余油挖潜的重要补充手段。

LFD13-1油田自2009年10月开始实施“非均匀井网加密”的挖潜措施,至2011年3月,配合“纵向上层系转移”措施的实施,以非均匀井网加密方式完成9口井,从而使油田的日产油能力由2009年9月的1065 m3增加到2011年的1320 m3,9口措施井日产油763 m3,以全油田1/3的井数贡献了58%的产油量。尤其值得一提的是,在距含水率已达68%的老井LFD13-1-4Ha(定向井)井仅45 m 的位置侧钻完成的水平井LFD13-1-20H2,投产后含水3%,日产油239 m3,说明对于特高含水老油田,坚持“在分散中找富集”的理念,并实施非均匀井网加密措施是正确的。

3.3 最大限度提高α层采油井产液能力,大力推广应用水平分支井及MRC井技术

从提高α层生产井产能目的出发,除在LFD13-1油田定向井上采用高孔密深穿透射孔、集束射孔及高能气体造缝等先进的工艺技术外,目前还尝试并成功完成2口水平分支井,与单支水平井相比,水平分支井产液量是后者的2倍,含水上升趋势比后者缓慢,含水率50%之前阶段单井累积产油高达5.57×104m3。因此,若能尽量用水平分支井代替单支水平井,并在高含水期大力推广应用MRC技术,可以最大限度延长低渗低产油井寿命,提高开发中后期老油田的采收率。

3.4 启动周边潜力构造评价,在深部地层寻找接替储量资源

在对LFD13-1油田实施“纵向上层系转移”技术策略的同时,还在该油田启动了一批周边小构造的筛选评价工作,共评价了 LFD13-1N、LFD13-1S、LFD13-1SE、LFD14-1及LFD13-1深部古近系等一系列潜力构造,并根据本地区油气聚集“单源供烃、缓坡短轴运移、近洼成藏”[9]的特征,考虑充分利用现有平台钻采设施的方针,把LFD13-1深部古近系有利构造锁定为首选预探目标。

差异压实(或局部压扭应力)作用致使LFD13-1构造整体向南掀斜,从古近系深层到新近系浅层可能存在构造高点“漂移”现象[9],分析研究后认为,上世纪80年代勘探工作在“同轴构造”潜意识下有可能错过LFD13-1深部含油构造。为此在2009年启动LFD13-1老油田挖潜工作时提出“要在老油田下面找新油田”、“在老油田周围找连片”,在利用特高含水老井侧钻α层目标时,同时部署了一个探深部含油构造的靶点,即LFD13-1-9PH井,钻探结果新发现油藏9个,其中古近系油藏6个,油层总厚度超过100 m,最能体现经济效益的是本井由领眼井直接转成生产井,截至2011年底,累积产油9.64×104m3,且含水仅36%,显示了新发现含油层系的巨大前景,初步估算新增地质储量超过300×104m3,新含油层系的发现为特高含水老油田挖潜奠定了基础。

3.5 利用低成本补充地层能量方式建立起有效注采系统

无论是低渗低产的α层还是新发现含油层系的试采都反映出地层横向导流能力有限、产层供液能力不足的问题,为了更好地完成海上老油田挖潜,还开展了“LFD13-1油田中低渗透层地层能量衰竭规律和补充方式研究”。数值模拟结果表明,若单靠天然能量衰竭式开发,LFD13-1油田2500油藏α层采收率只能达到30.8%,深层系恩平组新开发层系采收率也仅为15.89%,而若采用人工注水方式,虽能提高采收率,但投资成本大,影响到海上老油田挖潜的经济效益。

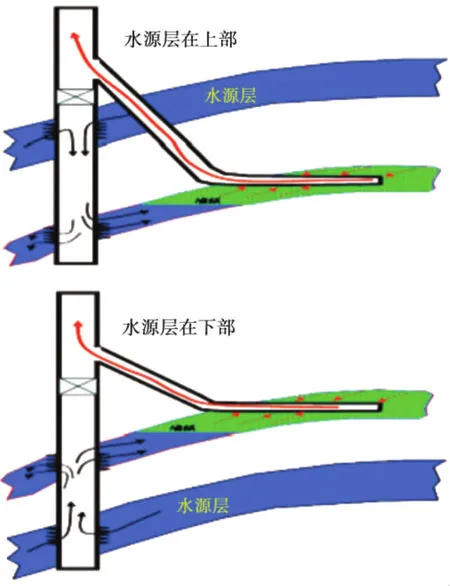

研究认为,若采用自流注水这种低成本补充地层能量方式,既能对低产低渗层系建立起有效的注采系统,大幅度提高老油田开发中后期的采收率,又能大大降低开发成本。自流注水技术是将水体较大、能量较充足的地层水直接注入到需要补充能量的油藏中以保持油藏压力的一种技术。自流注水技术一般适用于中低渗透层。油井在完成采油井眼之前通常要完成另一个注采连通井眼,注采连通井眼须钻穿一个能量充足的供水层和一个需补充能量的油层,通过注采连通井眼完成自供水层向需注水油层的 “倒灌”,之后封隔注采连通井眼后在远端完钻采油井眼。在条件合适和含水层压力较高的情况下,大量的水会从含水层流至储油层。自流注水的原理就是利用水源层天然能量及水源层与油层之间的压差将地层水注入到压力较低的开采层中,达到注水开发的目的(图6)。

数值模拟方案对比研究表明,在α层油藏中部、西南、西北和东南共增加4个自流注水井点后,整体实施自流注水方案中的18口水平采油井,截至2020年α层采收率可达到52.8%,采收率可提高22%;针对深层系的自流注水方案增加4个注水井点后,采收率可提高4.6%,增加可采储量25.68×104m3。

图6 自流注水概念模型示意图

3.6 加大冲洗强度,通过换大泵提液等措施进一步提高油田整体采收率

根据累积产液推算,LFD13-1油田进入开发中后期水驱倍数只有4.71PV(孔隙体积),若进一步加大冲洗强度,驱油效率依然有增加的余地,尤其是对比本海域2465~3657 m3/d的泵型,LFD13-1油田采油井泵最大排液量只有2146 m3/d,特高含水期泵最大排液量还有上行的空间。因此,对LFD13-1油田实施大泵提液措施将泵型调整为2465 m3/d开展试验,目前已实施 LFD13-1-15、LFD13-1-23Ha两口井,平均单井增油28.62 m3/d,充分说明进一步加大冲洗强度依然是老油田挖潜增产措施中的有效手段之一。

4 结束语

LFD13-1油田是珠江口盆地一个典型的老油田,进入特高含水期后其开发技术策略走向的探索具有重要意义,通过技术政策的转变及多种挖潜措施,使这一含水率曾高达96%的老油田又重获生机,其中“纵向上层系转移”可以看成是海上老油田挖潜措施的启航,正是低渗低产的α层工业化试采取得突破,成功地动用近500万m3难采储量后,才将油田整体含水率降至94%以下,而“老油田里找新油田”及自流注水方案的提出则是思维的突破带来新的出路。只要找到有针对性的技术方向,并综合运用多种挖潜措施,海上特高含水老油田开发依然能获得生机。实践证明,只有打破常规观念[10],海上特高含水老油田才有可能走上可持续开发之路。

[1] 邹信波,杨云,许庆华,等.珠江口盆地难采储层工业化试采矿场实践[J].中国海上油气,2011,23(3):166-169.

[2] WILLHITE G P.Waterflooding[M].Houston,Texas:Textbook Committee of SPE,1986.

[3] 邹信波,魏丛达.海陆过渡相砂岩油藏特高含水期剩余油成因及分布——以珠江口盆地LFD13-1油田为例[J].油气地质与采收率,2007,14(6):97-99.

[4] 韩大匡.关于高含水油田二次开发理念、对策和技术路线的探讨[J].石油勘探与开发,2010,37(5):583-591.

[5] 罗蛰潭.油层物理[M].北京:地质出版社,1985:227-231.

[6] 许安著,吴向红,范海亮,等.肯基亚克油田盐上边水稠油田葳开发方式转换研究[J].油气地质与采收率,2010,17(2):91-94.

[7] 李彦平,罗东红,邹信波,等.陆丰块状砂岩油藏特高含水期剩余油分布研究[J].石油天然气学报,2009,31(3):115-118.

[8] SALAMY S P,AI-MUBARAK H K,CHAMDI M S,et al.Maximum-resetvoir-contact-wells performance updqte:Shaybqh field,Saudi Arabia[J].SPE Production & Operations,2008,23(4):439-443.

[9] 罗东红,梁卫,李熙盛,等.珠江口盆地陆丰13-1油田古近系恩平组突破及其重要意义[J].中国海上油气,2011,23(2):71-75.

[10] 邹才能,张光亚,陶士振,等.全球油气勘探领域地质特征、重大发现及非常规石油地质[J].石油勘探与开发,2010,37(2):129-145.

Some strategical measures to tap the potential in offshore mature oilfields with extra-high water cut:a case of LFD13-1 field in Lufeng depression,Pearl River Mouth basin

Zou Xinbo1Luo Donghong1Xu Qinghua1Li Yanping2Yang Guang1Cao Qin1Luo Mengfeng1

(1.Shenzhen Branch of CNOOC Ltd.,Guangdong,518067;2.CACT Operators Group,Guangdong,518067)

Due to being in the late development stage with extra-high water cut,most oilfields in Pearl River Mouth Basin are characterized by oilproduction rate decline,scattering distribution of remaining oil and difficult infill development,so it is urgent to seek new development strategy and technology for their sustainable production.Taking LFD13-1 oilfield in Lufeng depression as a study case,some strategical measures to tap the production potential in offshore mature oilfields with extra-high water cut were summarized:(1)to improve the vertical sweep efficiency within a whole massive sandbody by“vertical payzone transferring”;(2)to exploit the remaining oil in scattering distribution through non-uniform infilling wells;(3)to increase the downhole oil-drainage area and the lateral fluid transmissivity by drilling horizontally lateral wells and using MRC technique;(4)to build an effective injection-pro-duction system and improve the single-well productivity in a mode of dump injection and formationenergy supplementation;(5)to enhance further the recovery factor of oilfields by taking some approaches to increasing flushing intensity,such as lifting liquids with higher-power pumps;(6)to seek actively the backup resources and achieve a rolling development in the mature oilfields.These strategical measures may provide reference for developing similar offshore oilfields with extra-high water cut.

Pearl River Mouth basin;taping the production potential in mature oilfields;vertical payzone transferring;non-uniform infilling wells;dump injection

邹信波,男,高级工程师,主要从事海上油气田开发油藏数值模拟、井下增产措施评价和方案实施以及开发中后期方案调整研究工作。地址:广东省深圳市蛇口工业二路一号海洋石油大厦B座11F(邮编:518067)。E-mail:zouxb@cnooc.com.cn。

2012-01-31改回日期:2012-06-08

(编辑:杨 滨)