小秦岭地区元素地球化学特征分析及找矿预测

2012-01-11李春兰郭文波杨宏林向婷婷

李春兰,陈 靖,郭文波,杨宏林,向婷婷

(西北有色地质勘查局 物化探总队,陕西 西安 710068)

0 前言

小秦岭地区横跨豫陕两省,属华北陆台南缘,主要分布太古宙太华群和元古代地层,地质构造复杂,成矿条件优越,金矿成带分布,铜、铅等有色金属含量较高,是我国重要的石英脉型金矿集中区[1]。近年来,深度挖掘物化探数据信息,为找矿提供指导和方向是小秦岭地区工作的又一关键。

作者在本文中,基于西北有色地质勘查局《2009-2010年陕西省秦岭地区地质矿产数据库建设及综合研究》项目,对小秦岭1/2.5×104化探沟系次生晕十七个测区的化探异常,进行异常编号及异常一览表统计整理。通过分析元素地球化学特征,异常元素组合及金矿找矿标志,根据剩余异常圈定出找矿预测区,为下一步地质找矿工作提供依据和参考。

1 区域地质地球化学背景及金矿找矿标志

1.1 区域地质背景

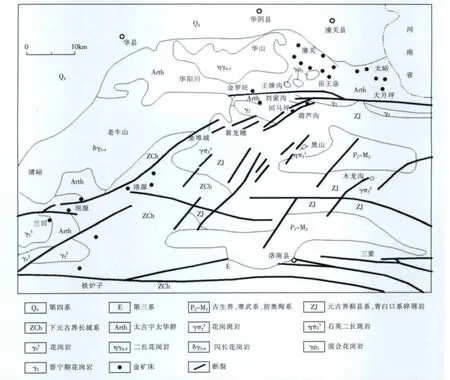

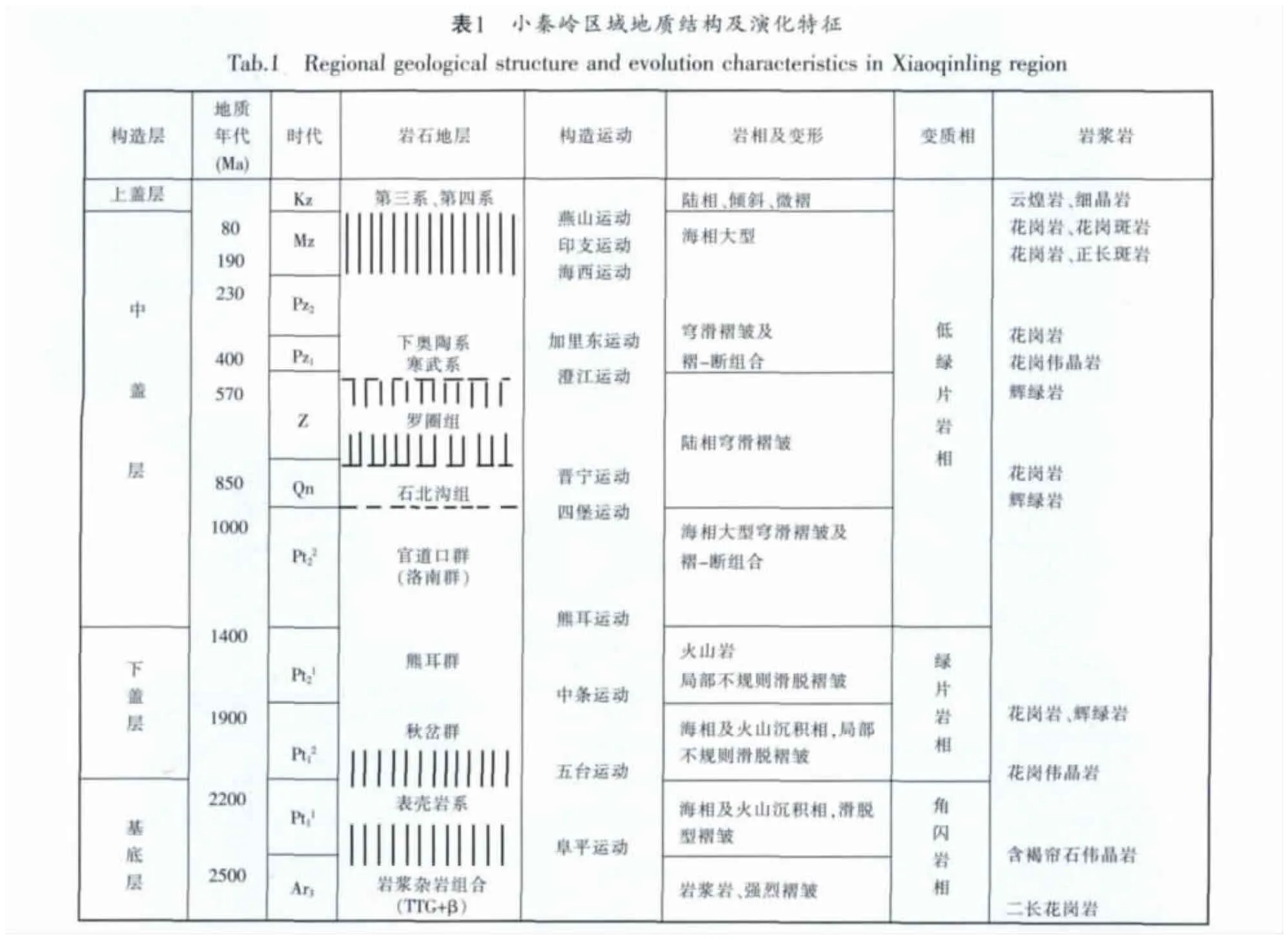

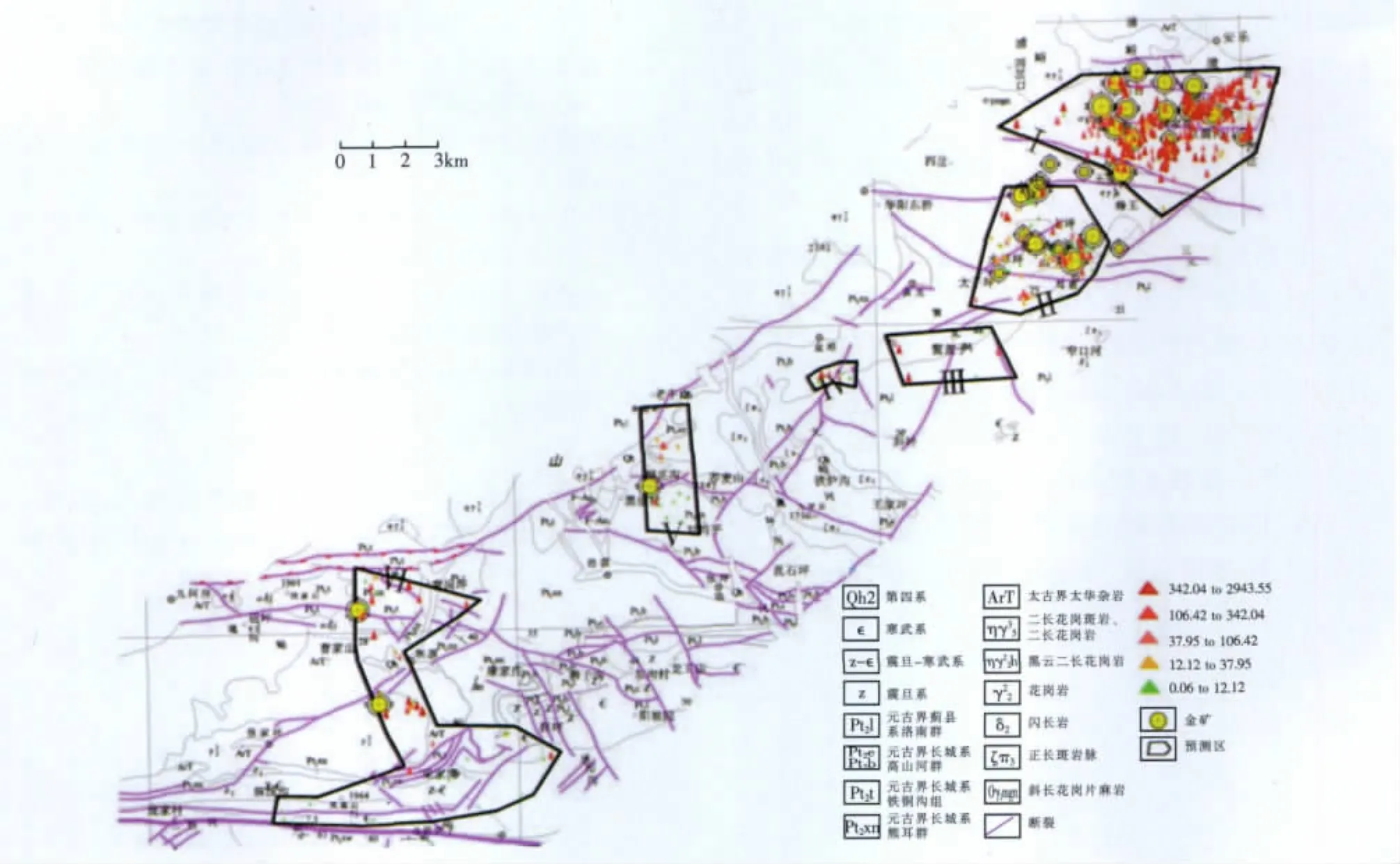

小秦岭地区位于华北地块与扬子地块之间的秦岭褶皱系中段,是典型的地槽型褶皱变质区域[2],其地质结构及演化特征见后面表1。在区内,基底地层由太古宙太华群中~深变质岩系组成,盖层下部由长城系熊耳群中基性火山岩系和铁铜沟组石英岩组成,盖层上部由蓟县系~侏罗系碳酸盐岩和碎屑岩组成。太华群主要由黑云母花岗片麻岩、角闪花岗片麻岩、斜长角闪片麻岩、斜长角闪岩、黑云斜长片麻岩、磁铁石英岩等岩石组成。区内金矿均产于太华群中(见下页图1)[3]。

小秦岭地区现今复杂的构造格架,主要是由燕山期强烈的逆冲推覆作用所产生的多层次逆冲推覆构造系统组成。中新生代的华县~潼关~太要深断裂为华北地块与华北地块南缘构造带的分界断裂带,是控制小秦岭金矿带的主体构造,铁炉子~永丰~卢氏深断裂为小秦岭与北秦岭构造带的分界。以寻马道~朱家沟断裂为界,断裂北为太华隆起(为一古老隆起区),分布的主要地层为太古宙太华群;断裂以南为豫西断陷之西部,发育中元古代熊耳群、官道口群(包括高山河组、龙家园组和巡检司组)和晚元古代石北沟组、罗圈组等地层;北部靠近朱家沟断裂的驾鹿、陈耳两地段出露有太华群地层。金矿的定位主要受断裂构造控制。

小秦岭地区岩浆活动频繁,并且具有明显多期次特点。燕山晚期为区内规模最大的一次岩浆侵入活动,不仅使早期断裂构造进一步活化引张,新断裂再次形成,为金矿床的形成提供了热液渊源,同时还为小秦岭大型脉金矿床的形成,奠定了优越的地质构造和地球化学条件。不同时代的基性和酸性岩脉(株)广泛发育形成华山、文峪、娘娘山三个花岗岩基,并沿太要断裂南侧断续分布且东西成带侵入于太华群中。晚燕山期的构造岩浆活动,对矿质的搬运和富集起了主导性作用。

图1 陕西省小秦岭地区地质示意图Fig.1 Geological sketch map of Xiaoqinling region in Shanxi province

1.2 区域地球化学特征

根据西北有色地质勘查局物化探总队1980年~1982年对小秦岭地区做的7 000km2的1/5×104水系沉积物测量成果,经统计(对原始测量成果未做任何处理)分析得出:

(1)该区元素分布极不均匀,活动性极强,迁移分异程度很高的元素为 Au(平均25×10-9)、Sb(平均1.1×10-6)、Ag(平均85.6×10-9)、Mo(平均1.7×10-6)、Bi(平均0.5×10-6)、Hg(平均30.6×10-9)、Pb(平均49.3×10-6)。

(2)元素分布不均匀,活动性较强,迁移分异程度较高的元素为 As(平均值9×10-6)、Cu(平均值34.1×10-6)、Cr(平均值97.7×10-6)、Cd(平均值1×10-6)、Zn(平均值97.7×10-6)。

(3)元素分布均匀,活动性弱,迁移分异程度低的元素为 Ni、Mn、V、Be、Ti。

Au元素主要富集在太华群、熊耳群中,以隆起带中华山岩体以东及南部边缘带最富,由北东向南西含量值递减。元素组合变化为:Au→Au、Pb→Au Pb Ag→Au Ag Pb Cu→Au Ag Pb Cu As(Zn)。

1.3 金矿找矿标志

根据前人[3、4]研究成果可知,寻找小秦岭型金矿的地质地球化学标志为:

(1)以太古界地层作为寻找小秦岭型金矿的重要标志,在本区则以太华群为直接标志。

(2)老地层中多期褶皱枢纽的断裂破碎带,也是寻找小秦岭型金矿的重要标志。

(3)老地层中最晚期花岗岩的存在,是寻找小秦岭型金矿的又一重要标志。

(4)地球化学标志:水系沉积物测量以Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Mo、Bi、Ba、W、Hg、Sb等为指示元素。

构造蚀变岩型金矿带有 Au、Ag、Pb、Zn、Mo、Cr异常,石英脉型金矿带有 Au、Ag、Pb、Mo、Bi、Hg、Cr等元素异常。Au、Mo主要反映中酸性小岩体,Au、Mo矿化及其附近熊耳群中Au、Ag多金属矿化。Ag、Mo、W、Bi、Hg等元素反映叠加改造成矿作用,Ni、Cr、Co、V、Ti反映金银多金属矿产出的地质背景,熊耳群中基性火山岩。

2 元素地球化学特征分析

2.1 数据准备、处理及异常统计

2.1.1 数据准备

小秦岭地区1/2.5×104沟系次生晕成果,是西北有色地质勘查局下属物化探总队和713队在1981年~2004年,根据1/5×104水系沉积物异常进行化探加密工作的成果,共分十七个测区,控制面积为645.55km2,采样密度40点/km2,共采集样品25 631件,所有数据是以测区为录入单元进行准备的。每个测区分析元素大都不等,涉及的分析元素有:Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、Hg、Mn、Sn、Mo、Bi、Cr、Co、Ni、V、Ti、Ba、B共十九个元素。

2.1.2 数据处理

作者对十七个测区的分析成果,分别进行了异常下限及各元素的地球化学等含量值统计,用加权平均方法确定全区的异常下限和各元素地球化学等含量值。根据确定的各元素的异常下限及地球化学等含量值,用MapGIS软件中的Tin模型进行各元素异常图及地球化学图的勾绘,并对每个测区的点位进行成果属性的挂接。

2.1.3 异常统计

作者利用MapGIS空间分析系统提取异常内的点,统计各元素极大值、极小值和平均值[5],共获得十七个测区的1/2.5×104沟系次生晕化探编号异常178个。由统计结果可知,小秦岭地区异常类型多(达91类)、元素组合复杂,其中主要异常类型为 Au、Pb、Cu、Au Pb、Au Pb Zn、Ag Pb、Au Ag Pb Bi、Au Bi、Au Ag Pb、Au Pb Hg、Pb Ba Mo、Mo Ag Pb Ba等。

2.2 地球化学数值分析

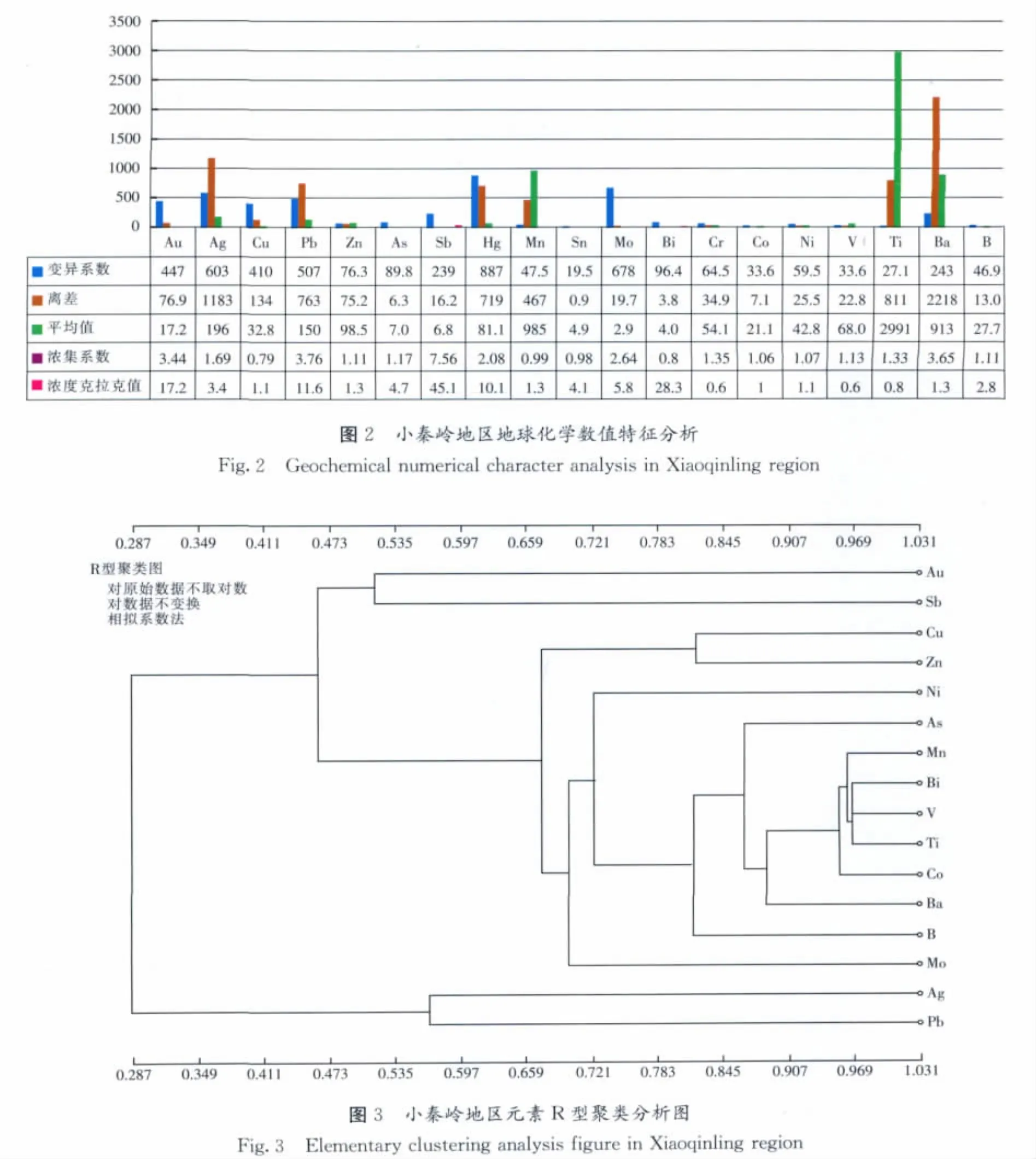

作者利用GeoExplor、MapGIS及Office Excel等软件,对化探数据做R型聚类分析及元素频率分布统计[6],得到了小秦岭地区的元素变异系数、离差、平均值、浓集系数、浓度克拉克值直方图、聚类分析图(见图2、图3)以及元素含量特征表(见下页表2)。

2.3 地球化学特征分析

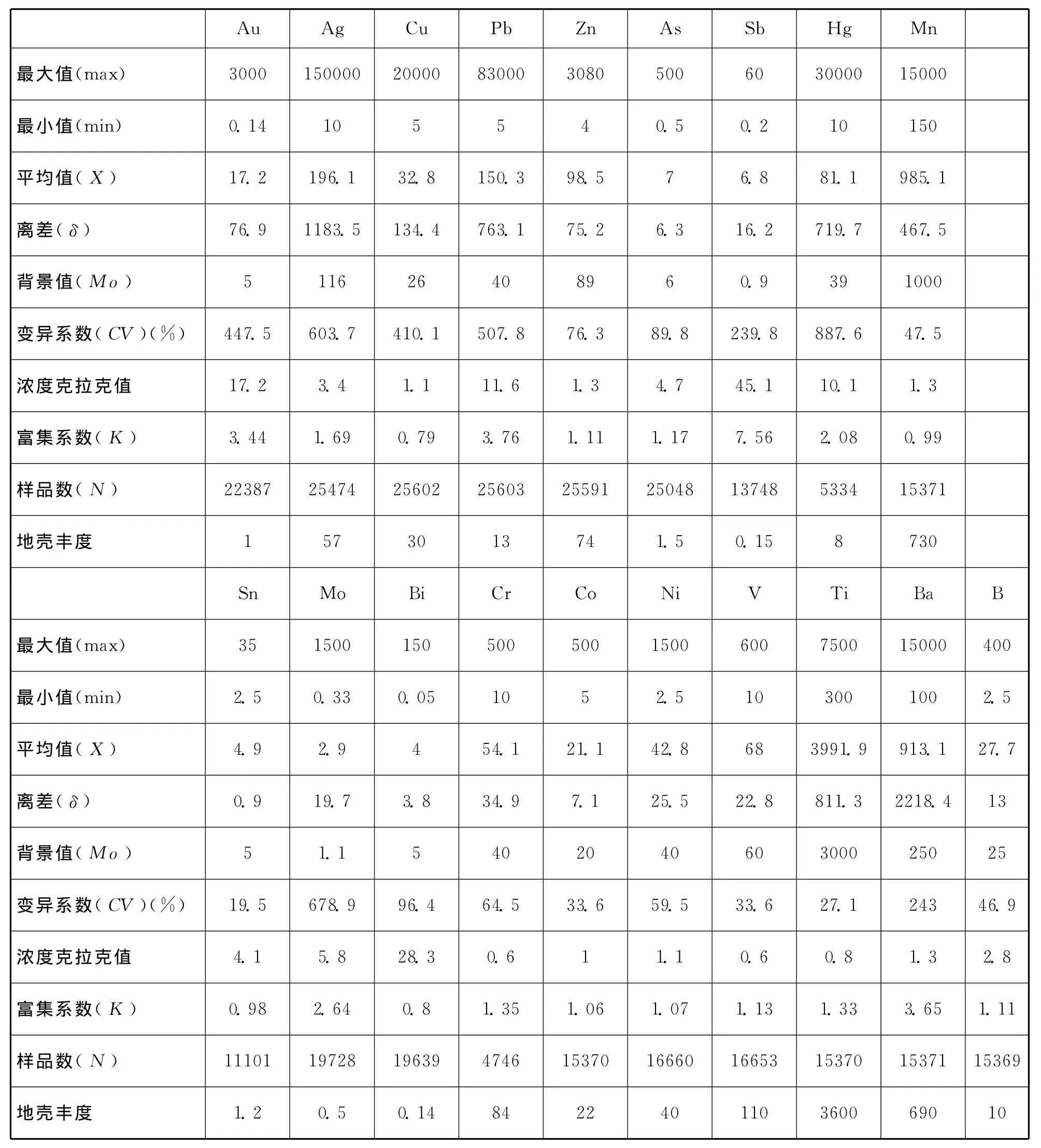

表2列出了十九个元素在小秦岭地区的最大值、最小值、平均值、离差、背景值(以中位数代之)、变异系数、浓度克拉克值、富集系数(又称浓集系数)等地球化学特征参数[5]。

变异系数CV(%)反映元素,在地质-地球化学作用过程中的分异迁移程度为:

由图6可以看出,喷浆速度从10 m/min升高到180 m/min,均衡室进口压力从-22000 Pa升高到9000 Pa左右,压力增长31000 Pa,增长幅度较大;溢流室压力从-28000 Pa降到-32500 Pa左右,压力降低4500 Pa,降低幅度较小。

(1)CV≤50%为均匀,元素活动性弱,分异程度低。

(2)CV=50%~100%为不均匀,元素活动性较强,分异程度较高。

(3)CV>100%为极不均匀,元素活动性极强,迁移分异程度很高。

富集系数(K)是衡量元素迁移富集程度的一个参数:

表2 小秦岭地区元素含量特征表Tab.2 Element content features table

(1)K <0.8为贫化。

(2)K =0.8-1.2为背景状态。

(3)K =1.2-1.5为富集。

(4)K >1.5为强富集。

从图2、图3、表2可以看出:

小秦岭地区元素大致可分为三类即①Au Sb;②Cu Zn Mo Ni B As Ba Co Mn Bi V Ti;③AgPb。明 显 富 集 元 素 为 Sb-Pb-Ba-Au-Mo-Hg-Ag 共 七个,其对应的富集系数依次为7.56-3.76-3.65-3.44-2.64-2.08-1.69;其浓度克拉克值依次为45.1-11.6-1.3-17.2-5.8-10.1-3.4;其变异系数依次为239.8-507.8-243-447.5-678.9-887.6-603.7。相对富集元素为 As、Ti、Cr、Cu、Zn、Sn、B、Ni共八个,Mn、Sn、V 三个元素为背景状态,Bi元素相对较贫化。

3 小秦岭地区金找矿预测

为了挖掘现有的沟系次生晕测量成果蕴含的找矿信息,化探有很多数据处理方法,而不同的处理方法可以提供不同的找矿信息。由于时间关系,作者在本文尝试性地做了Au元素的趋势分析,并利用其结果,计算出剩余异常分量,从大量的数据中筛选出少量有价值的数据以缩小评价面积,了解Au元素的最大富集部位,直接圈定成矿远景区,为找矿工作指明方向。剩余异常分量和常规异常图反映的异常位置是一样的,只是去除了背景和随机分量,直接反映的是异常分量,这更直观明了。

图4 小秦岭地区金剩余异常分量图Fig.4 Surplus anomaly weight of Au element in Xiaoqinling region

3.1 金剩余异常分量的提取

利用GeoExplor软件对小秦岭地区1/2.5×104沟系次生晕的Au成果进行趋势分析,根据趋势分析结果中的剩余部份,去掉负剩余异常值,得到6 401个点。这些异常点里包括随机量和异常分量[8],根据正剩余异常,计算出算术平均值为28.5,用每个点的正剩余异常值减去平均值,可计算出剩余异常分量,将剩余异常分量的负值去除,即可得到527个点的金剩余异常分量值,其范围是0.06~2 943.55,用此数据做金剩余异常分量图如图4所示。

3.2 找矿预测区的划分

异常分量往往与矿化及地球化学异常有关,由图4可以看出,金剩余异常分量高含量点大都在大中型金矿上或其周围,说明金剩余异常分量的高含量点对找金矿具有很好的指示作用,能够为找矿指明方向。结合该区金矿找矿标志及异常元素组合,作者圈定出六个金找矿预测区(见图4),由北东~南西依次编号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ。

(1)Ⅰ区位于两岔口~蒿岔峪,区内有已探明的大中小型金矿十五个,其中十二个金矿都在金剩余异常分量的高值处。1991年岳王庙加密测区的三个金剩余异常分量的高值,经当年异常检查,被确定为Q424脉及旁侧平行脉体所致的异常,确定了金银矿化的存在,这充分说明金剩余异常分量对找矿具有一定的指示作用。在Ⅰ区共有369个剩余异常分量,在0.06~12.12的点有46个;在12.12~37.95的点有66个;在37.95~106.42的点有82个;在106.42~342.04的点有81个;在342.04~2 943.55的点有94个。出露地层主要为太古界太华杂岩,岩浆活动频繁,以超基性岩为主,NW、NE、近EW构造发育。

(2)Ⅱ区位于驾鹿~上坪,区内有已探明的大中小型金矿八个,其中六个金矿都在金剩余异常分量处,有84个剩余异常分量,在0.06~12.12的点有30个;在12.12~37.95的点有24个;在37.95~106.42的点有15个;在106.42~342.04的点有13个;在342.04~2 943.55的点有2个。出露地层为高山河群鳖盖子组,黑云角闪斜长花岗片麻岩、中粒黑云二长花岗岩,NE、近EW向构造发育。

(3)Ⅲ区位于黄龙南鳖盖子,有六个剩余异常分量,位于高山河组石英岩夹石英砂岩中,石英岩破碎,发育黄铁矿化,褐铁矿化,与黄铁~褐铁矿化石英岩有关。

(4)Ⅳ区位于金堆南,有七个剩余异常分量,位于高山河群二道河组地层中。

(5)Ⅴ区位于老牛山~对湾坪,区内有已探明的大型金矿一个,其周边分布有十七个金剩余异常分量,位于熊耳群上亚群地层中。

(6)Ⅵ区位于青岗坪~坝源~铁炉子,区内有已探明的大型金矿二个,其周边分布有四十四个金剩余异常分量,在0.06~12.12的点有17个;在12.12~37.95的点有8个;在37.95~106.42的点有3个;在106.42~342.04的点有9个;在342.04~2 943.55的点有7个。

北部地层为元古界熊耳群安山玄武岩、凝灰岩夹灰岩、泥岩、太古界太华杂岩及绢云石英片岩,有多条NW和NE向断裂交汇;中部为花岗岩、太古界太华杂岩及铁铜沟组;南部为寒武系、震旦-寒武系地层,NE、近EW向断裂发育。把这六个预测区作为下一步找矿勘查的首选地区,希望通过进一步工作,圈定出新的找矿勘查靶区(位),以达到找到大型、中型贵金属、多金属矿产基地的目的。

4 结论

(1)通过利用 GeoExplor、MapGis及 Office Excel等软件,对化探成果数据进行聚类分析,元素频率分布统计等,作者总结出小秦岭地区元素地球化学特征。

(2)作者利用GeoExplor软件对化探沟系次生晕金成果进行趋势分析,提取出金剩余异常分量,据此圈定六个金找矿预测区,为今后的地质找矿工作提供参考。

[1] 薛良伟,张帅民,张向卫.小秦岭金矿特富矿段的圈定及合理性研究[J].地质与勘查,2010,46(2):273.

[2] 黄超勇,郑红星,周胜兴,等.小秦岭金矿田典型矿床成矿物理化学条件探讨[J].矿产与地质.2010,24(5):454.

[3] 邹光华,欧阳宗圻,周庆来,等.中国主要类型金矿找矿模型[M].北京:地质出版社,1996.

[4] 栾世伟,曹殿春,方耀奎,等.小秦岭金矿床地球化学[Z].矿物岩石专辑,1985.

[5] 中地软件编委会.MapGIS使用手册空间分析篇[Z].武汉:武汉中地信息工程有限公司,2001.

[6] 刘荣梅,向运川,黄金明,等.GeoExpl用户使用手册[Z].北京:中国地质调查局发展有限研究中心,2006.

[7] 迟清华,鄢明才.应用地球化学元素丰度数据手册[M].北京:地质出版社,2007.

[8] 王崇云.地球化学找矿基础[M].北京:地质出版社,1987.

[10]李惠.石英脉与蚀变岩型金矿床地球化学异常模式[M].北京:科学出版社,1991.

[11]郭光裕.脉状金矿床深部大比例尺统计预测[M].北京:中国地质大学出版社,1989.

[12]王相.秦岭造山与金属成矿[M].北京:冶金工业出版社,1996.