LDW海域LZ凹陷古近系烃源岩排烃特征分析

2012-01-11鲜志尧罗小平

鲜志尧,罗小平

(成都理工大学 油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川 成都 610059)

0 前言

在油气资源评价中,烃源岩生排烃特征是资源评价研究的重点与难点。关于烃源岩生排烃特征的研究方法,前人已经作了很多的研究[1~3],并且提出了较多的方法[4~7]。归纳起来主要有:

(1)以热模拟实验为基础的模拟实验法。

(2)以化学反应过程为基础的化学动力学法。

(3)基于物质守恒的物质平衡法[8]。

(4)利用声波时差法研究烃源岩的排烃特征方法。

这些研究方法大多都没考虑未成熟~低熟石油在生排烃作用中所做的贡献,而是以生烃门限理论为基础,从油气运移和聚集的角度对排烃过程展开研究,所以影响因素多,参数获得难度大,最终影响了研究结果的可靠性。作者在本文中对烃源岩生排烃过程的研究中选用了生烃潜力法。

生烃 潜 力 法[9、10]以 排 烃 门 限 理 论[11、12]为 基础,对于有效烃源岩的评价更为合理。此外,生烃潜力法建立在大量热解资料的基础上,体现了整体的变化趋势,可靠性高,方法简单易行,所需资料容易获得[13]。目前辽东湾地区的烃源岩成熟度及其生排烃特征的研究,仅在构造带上有一定研究成果,而在洼陷带研究程度较低[14]。因此,对该区各套烃源岩层的生排烃特征进行研究,还原各烃源岩层在地史上的生排烃过程,准确认识该区油气资源潜力与资源分布显得尤为重要。

1 基本地质特征

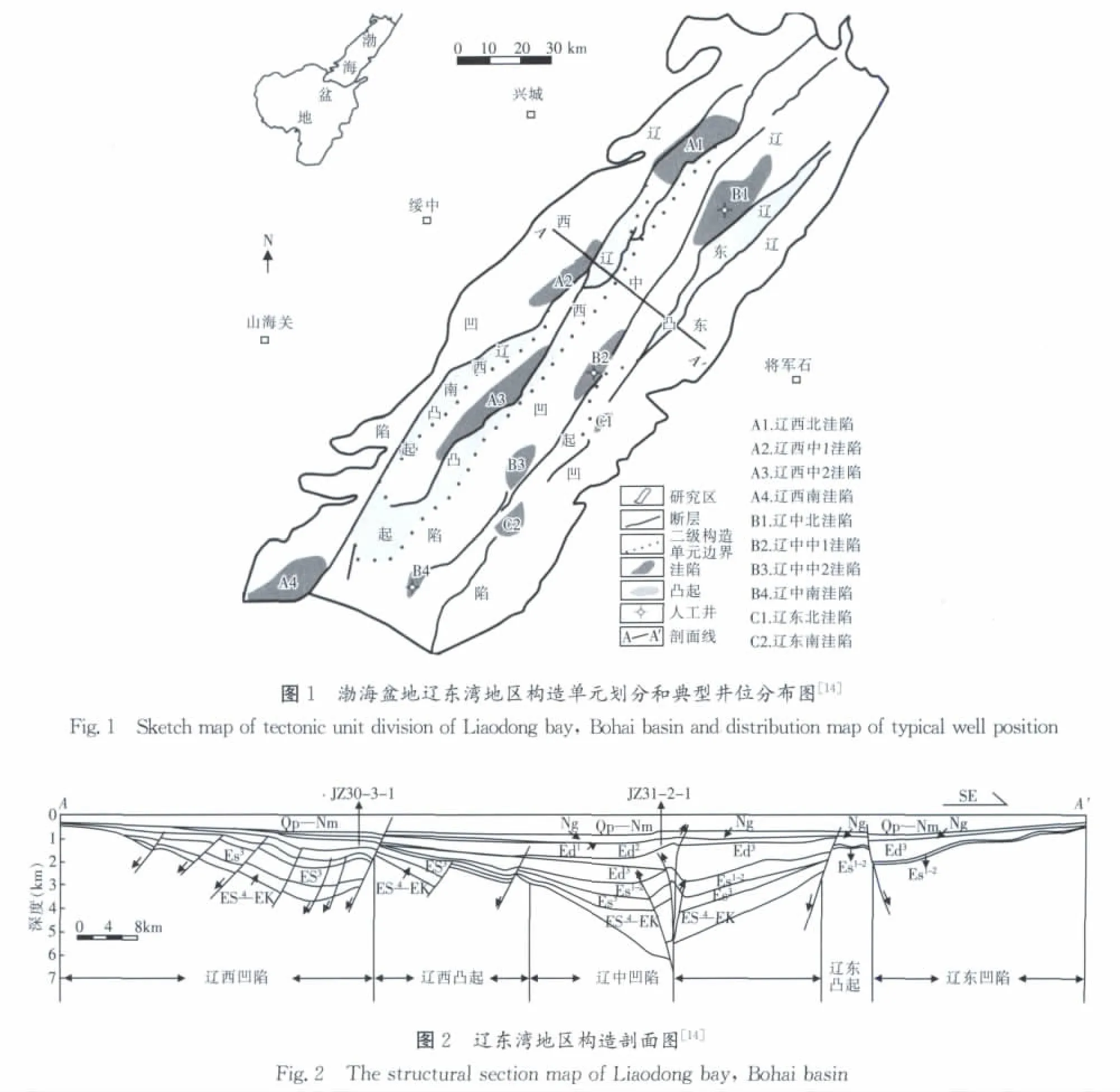

辽东湾位于渤海盆地东北部海域,走向北东呈长条状展布,其东侧接胶辽隆起,西侧与燕山褶皱带为邻,南北分别与渤中坳陷、下辽河断陷相接。辽东湾地区为渤海盆地的一个次级构造单元,可划分为“三凹三凸”共六个三级构造单元,自西向东分别为辽西凹陷、辽西南凸起、辽西凸起、辽中凹陷、辽东凸起和辽东凹陷,包括十个次洼(如下页图1所示)。其中,辽中凹陷面积最大,古近系厚度最大,埋藏最深,是三个凹陷中规模最大的凹陷(见下页图2)。辽东湾地区古近系自下而上包括孔店组、沙河街组和东营组,其中,沙河街组分为四段,东营组分为三段(见下页图2),发育四套烃源岩:东二下段(Ed2l)、东三段(Ed3)、沙一段(Es1)和沙三段(Es3)。

(1)孔店组为水下扇、扇三角洲、湖泊沉积,岩性以泥岩与碳酸盐岩互层为主。

(2)沙河街组主要为扇三角洲、冲积扇、水下扇、湖泊及碳酸盐台地沉积,其下部为灰色灰岩、云岩与膏岩互层;中部为深灰、灰褐色泥岩夹中~粗砂岩;上部为生物碎屑灰岩。

(3)东营组主要为三角洲、河流和湖泊沉积,其中下部为灰色泥岩夹砂岩;上部为杂色泥岩与砂岩互层[15~19]。

烟囱通常都是细而高的地物实体,它不同于上述的冷却塔,由于外形上不同,在其表达过程中,也采取了不同的方法。该地物严格来说是个圆台,只是它的高度较高,与其他地物符号的不同之处在于它下宽上细的外形。

辽中凹陷古近系烃源岩主要是分布在古近系的东营组,东营组广泛发育的三角州沉积体系可形成良好的储层。其次是沙河街组的前缘亚相及近岸水下扇可形成储层。在辽中凹陷主要的油气储集层,也集中在东营组的东二段、东三段和沙河街组。

2 古近系烃源岩的有机质丰度特征及评价

辽中凹陷烃源岩主要发育在古近系地层中,古近系自下而上分为四套烃源岩。钻井揭示了沙三段、沙一段、东三段及东二下段四套烃源岩。

(1)东二下段在辽中凹陷各次洼及辽西低凸起钻遇的井较多,主要为一套浅灰~深灰色泥页岩夹砂岩,层厚为300m~500m。

(2)东三段以深灰色泥岩夹砂岩透镜体,厚度一般为900m-1 500m,最厚可达1 800m。

(3)沙一段烃源岩较薄,一般在辽西低凸起带上约50m左右,辽中凹陷带约150m左右,沙一段为古近系的特殊岩性段,暗色泥岩和油页岩广泛发育,底部为生物碎屑灰岩、碎屑云岩。

(4)沙三段以暗色泥岩或油页岩为主,局部发育有泥灰岩沉积,厚度一般为1 200m-2 000m,最厚可达2 400m。

渤海湾盆地辽东湾海域为陆相沉积盆地,陆源有机质输入占重要比例,有机质类型不仅与有机质向油气的最大转化率相关,而且也决定了盆地流体性质,是烃源岩评价重要的内容。对烃源岩层样品干酪根有机显微组份鉴定可知:

(1)在东二下段干酪根主要的显微组份中,壳质体占绝对优势,其次为腐泥组与镜质组,惰质组份分布极少,主要为Ⅲ~Ⅱ2型干酪根。

(3)沙一段烃源岩有机质类型特征与东三段特征类似,主要为Ⅱ2型有机质。

(4)沙三段有机质显微组份主要为腐泥组,壳质组,镜质体、惰质体含量低,有机质类型主要为Ⅱ1型干酪根,沙三段有机质类型好于沙一段与东营组。

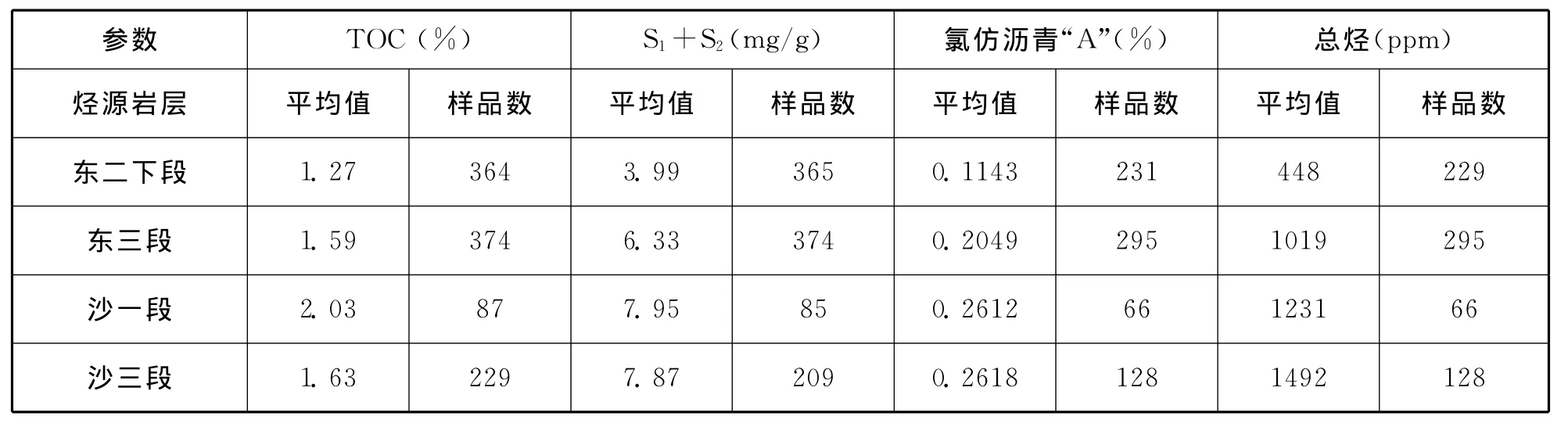

作者根据陆相烃源岩评价标准[20],对各层段在辽西低凸起,辽中凹陷北、中、南三个次洼所取得样品的有机质丰度四个指标TOC、S1+S2、氯仿沥青“A”含量、总烃进行统计,分析了各套烃源岩有机质丰度特征(如表1所示)。

(1)对于辽中凹陷东二下段烃源岩样品的有机质参数丰度特征分析表明:①东二下段烃源岩有机碳丰度平均值为1.27%,是好的烃源岩层;②东三段烃源岩有机碳平均值为1.59%,同属好的烃源岩层;③沙一段的烃源岩有机碳平均值达到了2.03%,为极好的烃源岩级别;④沙三段的烃源岩有机碳平均值为1.63%,为好的烃源岩层。作者经综合分析认为,辽中凹陷各烃源岩层有机碳含量较高(见下页图3)。

(2)烃源岩热解S1+S2称为产油潜量,它可反映有机质丰度指标,代表有机质中能够转化为油气的量。它不仅跟有机质丰度有关,而且也与有机质类型相关。根据陆相烃源岩的评价标准,辽中凹陷各烃源岩层为中等~好的烃源岩层(见下页图3)。

烃源岩的氯仿沥青“A”,与总烃含量反映的各烃源岩层级别为好~极好。由于各烃源岩层所处构造部位的差异性,构造高部位成熟度低,东二下段构造部位高有机质向油气转化率低,因此氯仿沥青“A”与总烃值偏低。随着构造部位的降低,东三段到沙三段烃源岩成熟度增高,氯仿沥青“A”与总烃值也随之增高(如下页图4所示)。

表1 辽中凹陷各层段有机质丰度参数表Tab.1 Organic matter abundance parameters of each member in LiaoZhong depression

3 古近系烃源岩的排烃特征

3.1 排烃模式图的建立及排烃效率

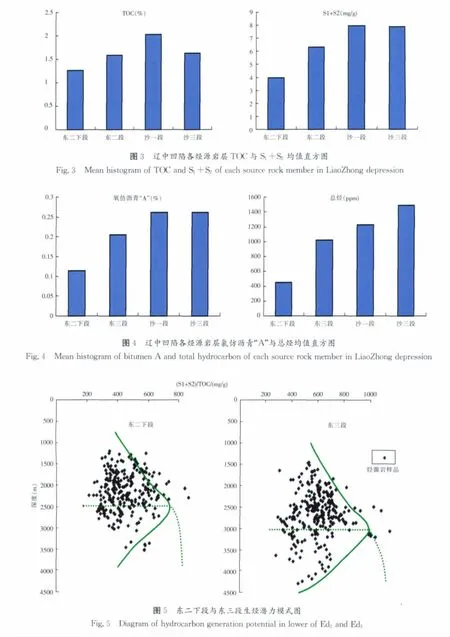

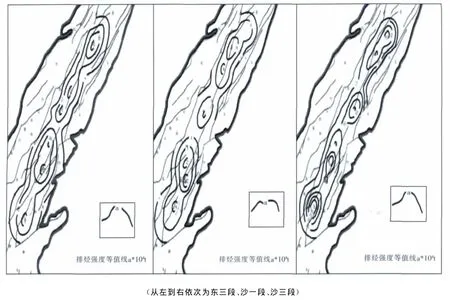

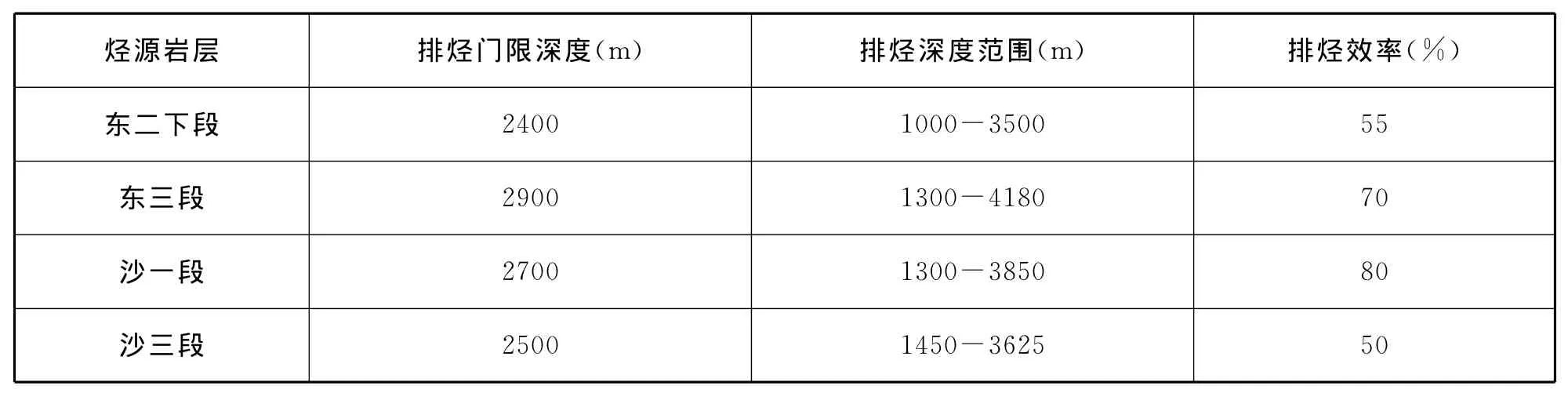

作者应用生烃潜力法来确定烃源岩的排烃门限,针对辽中凹陷各烃源岩层段样品的热解分析资料,建立了排烃模式图(见下页图5),并从中分析各烃源岩层的排烃特征。

(1)由图5可知,辽中凹陷古近系东二下段烃源岩的排烃门限深度在2 400m左右,这表明东二下段烃源岩是在该深度开始向外大量排烃的。东二下段烃源岩的深度分布范围在1 000m~3 500m之间,在261个有效样品中大部份样品深度小于排烃门限,少部份样品深度已达到排烃门限。但东二下段地层普遍埋深较浅,油气转换率很低。对烃源岩的热演化研究,作者主要使用实测镜质体反射率(Ro%),作为成熟度定量指标。此外,热解Tmax、干酪根色变指数、干酪根颜色指数,以及可溶有机质的地球化学成熟度参数,可以作为成熟度判别的辅助指标。东二段烃源岩镜质体反射率Ro为0.4%~0.6%,据此判断该烃源岩层成熟度大多处于低成熟或未成熟。在辽中凹陷各套烃源岩中,其生烃能力较弱,对辽中凹陷油气的形成贡献较少(见上页图5)。

(2)东三段烃源岩的深度分布范围在1 300m~4 180m之间,根据辽中凹陷古近系东三段烃源岩S1+S2/TOC的关系曲线可知,其排烃门限深度约在2 900m左右(见图5),这表明东三段烃源岩在该深度开始大量向外排烃的,4 200m左右排烃效率为70%,从2 900m排烃开始到4 200m深度,平均排烃效率约在30%~40%之间。总的来讲,Ed3烃源岩排烃门限较深,排烃效率较高。东三段烃源岩成熟度明显好与东二下段,由于构造部位的加深和有机质类型的变好,因而东三段烃源岩的油气转化率相对于东二下段有了明显的提高。

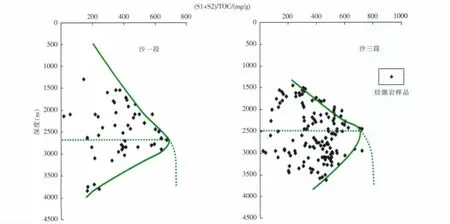

(3)沙一段烃源岩的深度分布范围在1 300m~3 850m之间,根据ES1段埋深S1+S2/TOC关系曲线,辽中凹陷ES1段烃源岩生烃门限深度在2 500m左右,排烃门限在2 700m左右,3 800m左右排烃效率为80%,从2 700m开始大量向外排烃到3 800m,平均排烃效率为40%-50%(见图6)。总的来讲,沙一段排烃门限深度较浅,排烃效率高。沙一段烃源岩已普遍进入生油门限,在局部区域成熟度更高,可生成少量成熟油和凝析油,对于辽中凹陷的油气成藏具有重要贡献。

(4)沙三段烃源岩的深度分布范围在1 450m~3 625m之间,根据ES3段S1+S2/TOC关系曲线,辽中凹陷ES3段烃源岩生烃门限深度在2 400m左右,排烃门限在2 500m左右,深度3 700m排烃效率为50%。在凹陷区钻遇ES3段地层的井较少,沙三段埋深较大,一般都在3 500m以下,排烃效率一般大于50%(见图6)。沙三段烃源岩成熟度高,普遍已进入生油高峰期,而在构造洼陷中心都已经过了生油高峰期,正处于生油晚期阶段可以生成大量凝析油,或已进入湿气阶段。沙三段烃源岩已普遍进入生油高峰期,是辽中凹陷的主力烃源岩(如下页表2所示)。

图6 沙一段与沙三段生烃潜力模式图Fig.6 Diagram of hydrocarbon generation potential in Es1and Es3

3.2 排烃强度

利用烃源岩的生烃潜力曲线,可以确定处于不同深度的烃源岩,在现今是否进入排烃门限。如果烃源岩已进入排烃门限,亦可根据排烃率结合烃源岩层的厚度与密度,确定出烃源岩的排烃强度。通过对烃源岩层的面积进行积分,我们就可以计算出给定地区烃源岩的排烃量,进而计算出该地区的资源量。按照烃源岩排烃强度的计算方法,结合辽中凹陷各烃源岩层的相关数据计算,可以绘制出各主要烃源岩层排烃强度等值线图(见下页图7)。

辽中凹陷东二下段烃源岩层普遍埋深较浅,只有局部地区进入排烃门限。除此以外,其它烃源岩层都已普遍进入排烃门限并开始排烃,其中东三段烃源岩现今排烃强度以辽中北洼和辽中中洼居高,二个洼陷中心排烃强度都达到28×104t/km2;辽中南洼中心排烃强度略低为20×104t/km2;辽中凹陷东三段边缘区域排烃强度在5×104t/km2左右,像中心区域逐渐增强。

辽中凹陷沙一段烃源岩排烃强度以辽中北洼和辽中中洼居高,中心排烃强度分别为13×104t/km2和12×104t/km2。辽中南洼中心排烃强度较低,为8×104t/km2,边缘区域排烃强度明显降低,在2×104t/km2左右。

辽中凹陷沙三段烃源岩排烃强度以辽中南洼居高,达到115×104t/km2,辽中北洼、辽中中洼排烃强度较为接近,其洼陷中心排烃强度分别为65×104t/km2、75×104t/km2。各洼陷边缘区域排烃强度在15×104t/km2左右,洼陷中心区域逐渐增强(见图7)。

图7 辽中凹陷各主要烃源岩层排烃强度等值线图Fig.7 Contour map of hydrocarbon expulsion intensity of main source rock members in LiaoZhong depression

表2 辽中凹陷各烃源岩层排烃特征表Tab.2 Hydrocarbon expulsion characteristics of each source rock member in LiaoZhong depression

4 结论

作者本次研究结果表明,辽中凹陷古近系各套烃源岩层排烃特征具有明显的差异性。各套烃源岩层有机质的丰度、有机质的类型,烃源岩层埋深,以及其所处构造部位的高低、热演化程度等,都是造成排烃特征差异性的主要原因。除此之外,烃源岩的排烃还要受到压实作用,粘土矿物脱水作用,热力增压作用,以及断层活动等各种各样外部因素的影响,烃源岩的排烃特征都是在这些因素影响下的综合反映。

应用生烃潜力法对于辽中凹陷烃源岩层的研究,可得出以下结论。

(1)东二下段烃源岩由于其本身成熟度较低,加之东二下段地层普遍埋深较浅,所以有机质向油气转化率低,研究区内普遍未进入排烃门限,研究意义不大。由于构造部位的加深和有机质类型变好的影响,东三段烃源岩的油气转化率和排烃效率相对于东二下段有了明显的提高。

(2)沙一段排烃效率最高达到了80%左右,但由于沙一段厚度较小,所以在研究区内整体排烃强度偏小。沙三段作为辽中凹陷的主力烃源岩排烃,其效率普遍在50%以上,排烃强度为各套烃源岩层中最高,加之其地层厚度大,所以对于辽中凹陷的油气成藏具有主要贡献。

[1] 庞雄奇,李丕龙,金之钧,等.油气成藏门限研究及其在济阳坳陷中的应用[J].石油与天然气地质,2003,24(3):204.

[2] 朱光有,金强,张水昌,等.东营凹陷沙河街组湖相烃源岩的组合特征[J].地质学报,2004,27(3):416.

[3] 陈中红,查明.东营凹陷烃源岩排烃的地质地球化学特征[J].地球化学,2005,34(1):79.

[4] 解习农,刘晓峰,胡祥云,等.超压盆地中泥岩的流体压裂与幕式排烃作用[J].地质科技情报,1998,17(4):59.

[5] 叶加仁.碳酸盐岩烃源岩排烃过程的模拟[J].地质科技情报,1996,15(3):53.

[6] 田世澄.再论油气初次运移计算及其参数选取[J].地球科学:中国地质大学学报,1990,15(1):9.

[7] MAGARA K.Geological Models of Petroleum Entrapment [M].London:Elsevier Applied Science Publishers,1986.

[8] 姜福杰,庞雄奇,姜振学,等.东营凹陷沙四上亚段烃源岩排烃特征及潜力评[J].地质科技情报,2007,26(2):69.

[9] 周杰,庞雄奇.一种生、排烃量计算方法探讨与应用[J].石油勘探与开发,2002,29(1):24.

[10]庞雄奇,邱楠生,姜振学.地质过程定量模拟[M].北京:石油工业出版社,2005.

[11]庞雄奇,李素梅,金之均,等.排烃门限存在的地质地球化学证据及其应用[J].地球科学:中国地质大学学报,2004,29(4):384.

[12]庞雄奇.排烃门限控油气理论与应用[M].北京:石油工业出版社,1995.

[13]管晓燕,庞雄奇,张俊.塔里木台盆区有效源岩排烃特征及石油地质意义[J].西安石油大学学报:自然科学版,2005,20(1):17.

[14]左银辉,邱楠生,李建平,等.渤海盆地辽东湾地区古近系烃源岩成熟演化模拟[J].现代地质,2009,23(4):746.

[15]朱筱敏,董艳蕾,杨俊生,等.辽东湾地区古近系层序地层格架与沉积体系分布[J].中国科学(D辑):地球科学,2008,38(增I):1.

[16]刘孟慧,赵澄林.辽东湾下第三系砂体微相和成岩作用研究[J].石油大学学报:自然科学版,1994,18(1):1.

[17]陈清华,刘泽容.辽东湾盆地南部下第三系构造岩相分析[J].石油大学学报:自然科学版,1994,18(2):9.

[18]苗丰民,李淑媛,李光天,等.辽东湾北部浅海区泥沙输送及其沉积特征[J].沉积学报,1996,14(4):114.

[19]徐长贵,许效松.辽东湾地区辽西凹陷中南部古近系构造格架与层序地层格架及古地理分析[J].古地理学报,2005,7(4):449.

[20]成海燕,李安龙,龚建明.陆相烃源岩评价参数浅析[J].海洋地质动态,2008,24(2):6.