龙门山山前带地震勘探进展及钻井跟踪评价

2012-01-11刘定锦毛小平

李 青 刘定锦 毛小平

(1.西南石油大学石油工程学院 2.中国石油集团川庆钻探钻采工程公司地球物理勘探公司 3.中国石油西南油气田公司川东北气矿)

1 龙门山山前带地震勘探背景及难点

龙门山前陆褶皱冲断带地处松潘—甘孜褶皱带的东缘,北起广元,南达雅安天全,全长约500 km,宽约30 km,是四川盆地的西部边界,同时也是青藏高原的东界(图1)。前人通过大量的地面地质调查及重、磁资料分析, 根据地面断裂、构造特征及岩石组合性质,通常将龙门山构造带以安县为界南北分为两段,自东向西划分为“山前带、前山带、后山带”等三个次级构造带[1,2]。在山前带的推覆体下盘和前山带广大地区,由于长期处在构造活动带的边缘,构造圈闭发育,具有形成大中型油气田的良好地质背景,一直是油气勘探的重点领域。通过多年油气勘探,在山前隐伏带发现了平落坝、邛西、大邑、鸭子河、中坝及河湾场等气田。但在前山带由于地处盆山过渡带,构造演化历经晚古生代至三叠世早期拉张到印支期褶皱回返,至喜山期强烈推覆隆升,区内深大断裂发育,其构造、断裂体系复杂多样,整体而言勘探研究和认识程度均较低。复杂的地震地质条件给地震勘探带来极大挑战。从上世纪80年代中期开始,陆续在龙门山推覆构造带开展了地震勘探工作, 1986年原中美合作1828队对龙门山北段前山带进行了二维地震详查, 1996年TAXECO公司对龙门山南段进行了二维地震勘探,但由于地震地质条件恶劣和当时地震勘探技术方法局限, 获得的资料品质较差,构造成像未取得突破性的进展,油气勘探工作一直举步维艰。

图1 龙门山前陆褶皱冲断带区域地质图

2 山地二维地震勘探技术攻关,大力突破复杂构造难以地震成像问题

2000年以来,随着前陆褶皱冲断带油气勘探理论和方法的不断发展,特别是地震勘探装备和技术的快速发展,对冲断带的油气地震勘探工作起到极大促进作用。2001年~2006年以山前带为勘探主攻目标,中石油西南油气田公司相继在龙门山北段的矿山梁、天井山、枫顺场,龙门山南段的莲花山、张家坪、高家场和雾中山开展了二维地震勘探攻关[3,4],形成了基于地表条件的动态观测系统设计和宽线组合优化参数的野外高覆盖采集技术,以叠前组合去噪、冲断带复杂地表条件下的静校正和叠前时间偏移为核心的地震勘探目标处理技术,以地震地质综合构造解析、平衡剖面和模型正演迭代建模、构造约束的变层速度模型时深转换为主的逆掩推覆带地震地质综合解释技术[5]。

龙门山山前带二维地震勘探技术的进步,使得从无到有获得了地腹地质构造的地震反射,同时山前带逆掩推覆构造成像问题取得突破性进展,获得了可用于构造解释的地震剖面,对冲断带的油气地震勘探工作起到极大促进作用,进一步深化了对山前带逆掩推覆构造的认识。多轮二维地震详查基本查清了区内的构造格局以及与山前隐伏构造间的接触关系,在山前带发现了矿山梁、宝轮、核桃坪、张家坪、碧峰峡及银天坪等潜伏构造,在北段的二叠系碳酸盐岩和南段的三叠系须家河陆相碎屑岩中均取得突破,如矿1井、莲花1-1井、张家1井获得了工业油气流,揭示了山前带广阔的油气勘探前景,推动了龙门山山前带油气勘探的进程。

3 山地三维地震勘探攻关,提高复杂构造地震成像精度

随着油气勘探开发的深入,二维地震勘探技术在地震地质条件差、构造关系复杂的山前断裂带勘探中的局限性表现越加明显,特别是构造和断裂体系的多解性直接导致了以上三叠统为目的层的莲花1井、张家1井、核桃1井、核桃2井等探井实钻过程中都出现了较大的构造形态和深度误差,二维地震已经远远不能满足龙门山山前带油气勘探开发的需求,开展山前带三维地震勘探迫在眉睫。

三维地震勘探具有空间采样密度高、信息丰富、反映的地质现象清晰等特征,是复杂油气藏勘探开发中不可缺少的关键技术,但地形起伏大,地震地质条件复杂多变的山前带基本属于三维地震勘探的“禁区”。早期川西地区的三维地震勘探主要针对前陆盆地的白马庙、平落坝—邛西、大邑和新场等地区开展,并取得了良好的效果,形成并不断完善了表层结构调查与遥感地理信息系统相结合的复杂地表的精细设计、全三维宽方位设计、复杂区激发接收的野外采集技术、山地三维起伏地表静校正、叠前偏移等处理技术和复杂构造建模、三维可视化、叠前叠后储层综合预测等解释技术。

2007年四川盆地勘探历史上针对龙门山冲断带开展了首次三维勘探,即龙门山南段的莲花山—张家坪地区三维地震勘探,三维区部署在雅安—邛崃境内,覆盖山前带的莲花山-张家坪潜伏构造。区内以山地地形为主,山峦起伏,岩陡壁峭,地势由东向西逐渐变高,最高海拔约1970m,最低海拔600m,相对高差近1370m,山地面积占工区总面积80%以上,植被覆盖率达95%以上。

野外施工采用10×7次覆盖, 8kg~14kg药量,≥15m单深井激发的方式采集,最终获得了较高品质的地震资料(图2)。室内处理中,针对该山地地震资料静校正问题突出等特点,以提高资料成像质量为核心,重点开展有效的静校正方法和合理选取成像速度等针对性处理工作,最终获得了反射层次丰富,波组特征清楚,波形活跃的较高品质的地震剖面。

图2莲花山—张家坪三维地震监视记录

三维地震勘探大幅度提高了地震构造成像效果及精度,与二维地震资料相比(图3),地震剖面信噪比、同相轴的连续性、断点位置等方面明显改善,反射层次更加丰富,清晰地展示了龙门山山前带前展示构造特征[6]:莲花山主体构造受西倾的龙门山前缘L型滑脱逆冲断层控制,被东倾的次级反冲断层切割形成一系列背冲构造。构造成像更加清晰明确。

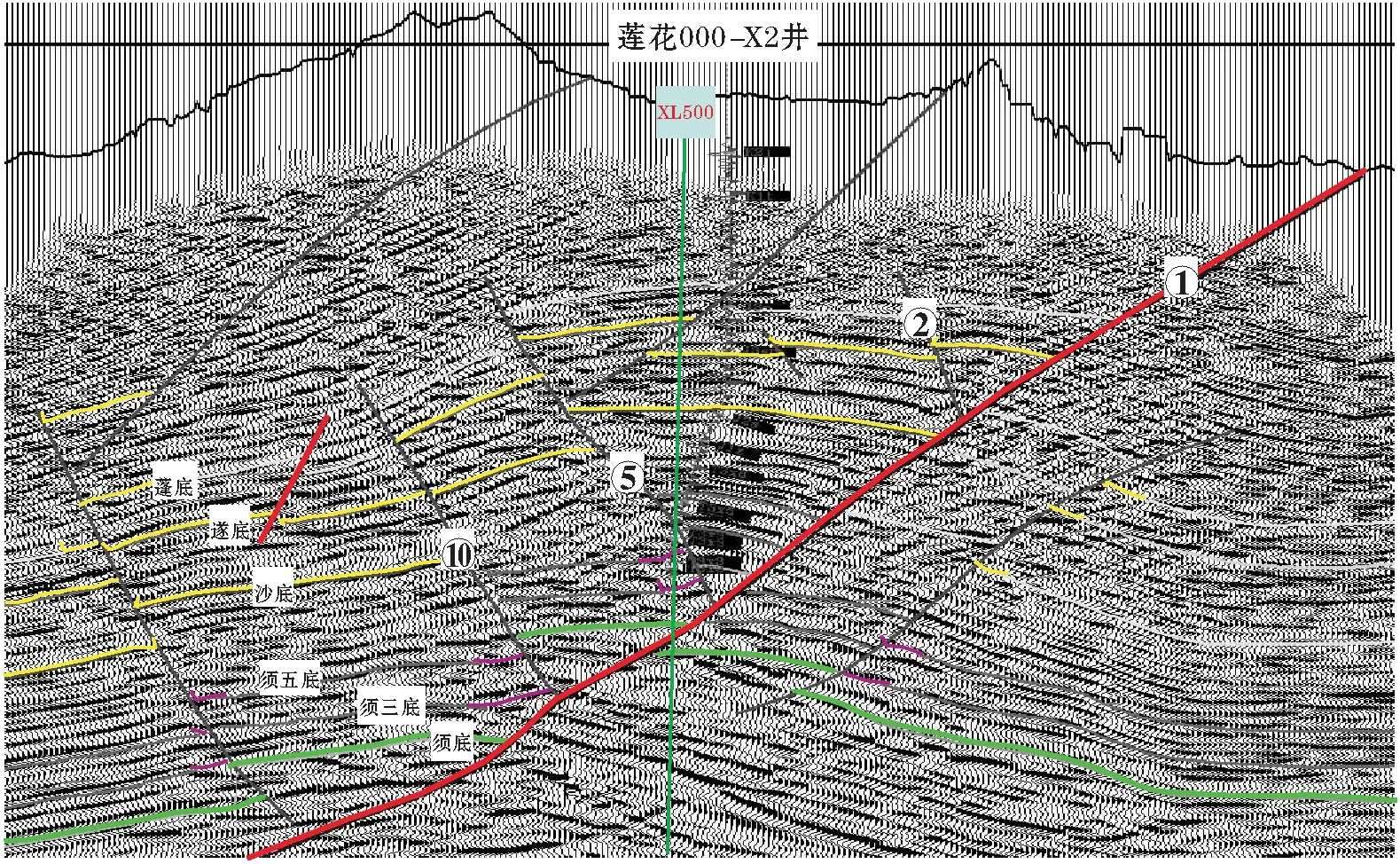

在地震资料解释过程中,充分利用三维地震资料优势,采用VSP测井、声波合成记录、大斜度井实际轨迹投影等方式准确标定地震地质层位,采用地震、钻井、地面地质资料相结合的“戴帽”技术、三维空间可视化解释技术精细解释构造的细节变化和断层展布规律,从而准确落实了构造细节和各断层体系之间的关系。在二维地震勘探成果上(图4右),莲花山构造仅受①号和⑤号断层控制,为一个形态相对比较简单完整的断背斜,而三维地震成果(图4左)细节更加丰富,莲花山构造整体上为一个受①号和⑩号断层控制的北倾鼻状断块构造,主体被②号、⑤号等断层切割。因此,该区的构造形态、断层组合关系在三维成果与二维成果中展示的结果存在明显差异,如⑤号断层的平面位置、向南延伸的长度以及与①号断层的接触关系均不一样,在三维成果中,⑤号断层更靠近莲花000-X2井,并且向南与①号断层相碰(图4)。构造形态较二维成果更完整,莲花山构造主体在三维成果中被⑤号断层切割成了上、下盘两个断高,形态完全不一致。

实钻井证实,三维地震精度更高,成果更可靠。

图4 莲花山构造须三底界三维地震(左)与二维地震(右)构造成果对比

4 强化钻井跟踪地震地质评价,进一步提高钻探成功率

在钻井实施过程中,特别针对复杂构造、复杂地层,要充分利用地震勘探成果结合测井及地质综合分析,研究钻探中可能出现的问题,及时跟踪研究设计钻探目标是否存在及是否准确,以有效指导钻探目标调整和整体勘探开发部署。

莲花山—张家坪地区利用前期的二维地震勘探成果部署了一批勘探开发井位,其中莲花000-X2井部署在构造高部位,平面图上靶点两侧有二维地震测线控制,二维地震测线剖面资料可靠,圈闭可靠性高。该井设计为定向井,要求钻至须二段顶界时闭合距要达到1210m以上。由于受地表条件限制,目标靶点位置(图4右图红五星位置)位于二维测线尾端的无地震资料控制区。但该井在钻进过程中发现在设计深度目的层段与同井场的直井存在明显差异,钻探靶点在二维成果上与实际情况可能存在误差。对比分析三维地震资料,其展示的主体构造并不是如二维地震资料成果所展示的一个由①号和⑤号断层挟持的完整断背,而是由①号和⑩号断层控制,中间被⑤号断层切割并向南收敛于①号断层的北倾断块(图4、图5)。在三维地震数据体中,从莲花000-X2井井口出发,沿设计井斜轨迹,分析认为目标靶点须家河组须二段顶界位置,应该位于向西不超过XLine500线的地方,钻井工程上必须控制井斜方位,才能保证钻达目标,否则将进入⑤号断层西翼复杂带。

图5 过莲花000-X2井三维地震构造解释剖面图

在实钻过程中,由于莲花000-X2井是大斜度钻进,在进入须家河组以后,井斜调整采取的工程措施存在较大的难度,纠斜后,须家河组须二段的顶界深度位置仍然超过了XLine500的安全控制点(图5),录井及电测解释显示连续见到多套须二段上部砂岩,综合解释确定进入断层复杂带,未钻达主体目标。钻探虽失败,但从反面验证了三维地震资料构造解释的正确性及其对提高钻探成功率指导作用的重要性。

5 结论与认识

对于地形起伏大、地震地质条件复杂多变的山前带,采用基于地表条件的动态观测系统设计和宽线组合高覆盖采集技术的二维地震勘探是目前获得该区构造成像较为有效的方法,基本上可以解决山前带构造详查需要。而三维地震勘探则能达到地质目标的准确成像,是山前带复杂油气藏进行精细高效开发所必不可少的技术。加强钻井跟踪地震地质评价是提高钻探成功率和实现效益勘探的必要手段。随着山地地震勘探技术的进步,必将持续深化对龙门山冲断带的认识,推进龙门山山前带油气勘探开发进程。

1 罗志立.龙门山造山带的崛起和四川盆地的形成与演化[M].成都:成都科技大学出版社,1994.

2 刘树根.龙门山冲断带与川西前陆盆地的形成演化[M].成都:成都科技大学出版社,1993.

3 肖富森,李政文,张华军,等.龙门山构造带北段地震、地质综合解释[J].天然气工业,2005,(05):37-39.

4 戴勇,李正文,张华军,等.川西南部地区上三叠统构造及断裂特征[J].天然气工业,2006,26(1):43-45.

5 张华军,王海兰,肖富森,等.基于反射层的变层速度模型时深转换方法[J].天然气工业,2003,23(1).

6 朱志澄.逆冲推覆构造(第二版)[M].北京:中国地质大学出版社,1991.