塔里木盆地轮古西地区奥陶系古岩溶储层发育特征研究

2012-01-09罗春树刘江丽袁玉春戴传瑞李世银常少英罗宪婴

罗春树,刘江丽,袁玉春,戴传瑞,李世银,常少英,罗宪婴,曹 鹏

(1中国石油塔里木油田分公司勘探开发研究院;2中国石油杭州地质研究院)

塔里木盆地轮古西地区奥陶系古岩溶储层发育特征研究

罗春树1,刘江丽2,袁玉春1,戴传瑞2,李世银1,常少英2,罗宪婴2,曹 鹏2

(1中国石油塔里木油田分公司勘探开发研究院;2中国石油杭州地质研究院)

在区域地质背景研究及大量文献调研的基础上,结合地质地震资料,通过单井分析及连井对比研究,探讨了研究区古岩溶的形成机理和控制因素、储层的空间发育及岩溶洞穴的充填特征。认为轮古西地区经历多期地壳抬升,奥陶系古潜山发育两期岩溶旋回,纵向上形成了四套与洞穴有关的古岩溶储层,其中第Ⅱ岩溶层主要分布在岩溶斜坡区,洞穴广泛发育,充填程度低且位于构造高部位,是最有利的油气聚集层段。

塔里木盆地;轮南地区;奥陶系;岩溶储层;储层特征

目前世界上已发现油气储量的40%来自碳酸盐岩储集层,在我国碳酸盐岩油气储量占总储量的近30%[1],因此,寻找碳酸盐岩储集层已成为油气勘探的重要部分。最新研究发现,碳酸盐岩储集层与古岩溶的关系十分密切[2]。轮南古潜山西部(简称轮古西)潜山油藏是奥陶系顶部不整合面之下的碳酸盐岩隐蔽油藏,由非均质性极强的岩溶缝洞构成了油气的主要储集空间[3-7]。为了搞清研究区洞穴发育规律,笔者在大量文献调研基础上,结合区域地质背景与地震地质资料,研究了该区古岩溶发育特征、控制因素和岩溶洞穴充填特征,以寻找油气富集的有利区。

1 奥陶系古岩溶形成的地质背景

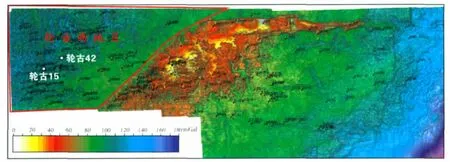

图1 轮南古潜山古地貌图

区域构造演化史表明,轮南的奥陶系潜山为一个古生界残余古隆起(图1),形成于晚加里东期—早海西期。晚加里东期,区域不均衡的构造抬升,使轮南地区形成一大型南倾斜坡。早海西期由于区域性北西—南东向挤压运动,在大斜坡背景上形成了一个北东—南西走向的大型背斜,在背斜的最高部位发育了北东—南西走向的轮南西断裂。由于大规模抬升,轮南遭受了强烈的风化剥蚀,北部剥蚀程度大于南部,致使由南向北泥盆系和志留系被剥蚀殆尽,奥陶系也遭受不同程度的风化剥蚀,形成奥陶系潜山,同时,奥陶系潜山顶面遭受大气淋滤作用,形成具有喀斯特特征的古岩溶地貌。中晚海西期—印支期以区域上的强烈挤压应力和东西向大型断裂活动为特点,在区域挤压应力的作用下,潜山背斜继续隆升,背斜幅度继续增大,石炭系在大型背斜的背景上层层超覆,并且逐渐将潜山埋藏,形成了一个盖层厚度超过500m的大型披覆背斜。晚海西期,在区域性南北向挤压应力作用下,形成了东西走向的轮南断裂带和桑塔木断裂带,随着挤压应力的增强,断层活动逐渐剧烈,断层上盘隆升得越来越高,形成了轮南断垒带和桑塔木断垒带。三叠纪后期,轮南断裂和桑塔木断裂继续活动,形成了三叠系的一系列断层相关构造,并且由于断裂的活动,使得断垒不断隆升,三叠系在潜山高部位沉积不全。燕山期—喜马拉雅早期是轮南地区应力的转化时期,受库车坳陷沉降作用的影响,轮南地区发育一系列区域性北东向的拉张断裂;喜马拉雅中—晚期以后,轮南地区稳定沉降至今[6]。

轮古西地区位于轮南古潜山的西北部(图2),剥蚀作用较为强烈,石炭系自西向东超覆于潜山顶面,潜山出露地层为中—下奥陶统鹰山组,是一套开阔海台地沉积的石灰岩地层。由于地表长期暴露,古岩溶十分发育,其下伏地层为中—下奥陶统蓬莱坝组。轮古西中—下奥陶统鹰山组,以台地相泥晶灰岩、砂屑灰岩及粒屑灰岩为主,岩性脆,厚度大,提供了良好的可溶岩。潜山经过多期构造运动,奥陶系断裂相当发育,且与褶皱构造相伴生,成带分布,为岩溶发育提供了有利的构造条件。适宜的气候条件、良好的可溶岩石、强大的古水动力及长期的风化剥蚀,使得本区碳酸盐岩岩溶极为发育,洞穴系统规模大。轮古西鹰山组形成了复杂而形态多样的古岩溶地貌,空间上岩溶作用的差异控制着岩溶储层的发育。

图2 轮古西地区构造位置图

2 地层发育特征

轮南地区钻遇的最老地层是古生界下奥陶统丘里塔格上亚群,普遍缺失志留系、泥盆系、二叠系、中上奥陶统及下奥陶统的部分地层。奥陶系是轮南地区的主要产油层系之一,与上覆地层不整合接触,与下伏寒武系整合接触。

根据奥陶系潜山碳酸盐岩剖面岩性、生物组合特征及电性特征纵向变化规律,结合区域地层划分对比成果,将轮南地区钻井揭示的奥陶系潜山自上而下划分为两统两组,即中—下奥陶统鹰山组(O1-2y)和下奥陶统蓬莱坝组(O1p)。鹰山组又进一步划分为砂屑灰岩段(O1-2y1)和含白云质砂屑灰岩段(O1-2y2)。轮古西地区目的层下奥陶统鹰山组,属于古潜山岩溶油藏类型,由于平面上的不均匀剥蚀,致使该区钻及的潜山面已非等时界面,钻井显示岩性以砂屑灰岩和白云质灰岩为主[8-9](图3)。奥陶系鹰山组长期暴露地表,遭受风化淋滤,是最主要的岩溶发育层段,也是本文岩溶储层发育规律研究的目的层段。

图3 轮古西地区奥陶系潜山地层综合柱状图

3 轮古西地区岩溶发育特征

轮古西岩溶储层主要发育于奥陶系鹰山组,其分布特征受到基岩岩性、构造裂缝、岩溶期次等多种因素的影响。本文通过对各种因素的分析研究,探索轮古西地区岩溶储层的发育模式,以期指导研究区有利储层的预测和寻找高效井点。

3.1 古岩溶储层概念模式

岩溶储层的概念模式是对古岩溶储层发育特征的高度概括,包括储层岩石学特征、岩溶发育特征、储集空间分布规律等。通过模式的建立,可以揭示岩溶储层发育的基本规律,为利用地震资料精确预测储层提供地质框架[10]。轮古西奥陶系碳酸盐岩受多期构造运动的影响,经历了不同地质时期的表生阶段。根据轮古西的勘探井、开发井和潜山油气藏综合分析,轮古西表生期岩溶作用以加里东期和海西期的奥陶系岩溶最为重要,轮古西奥陶系的潜山岩溶十分发育。

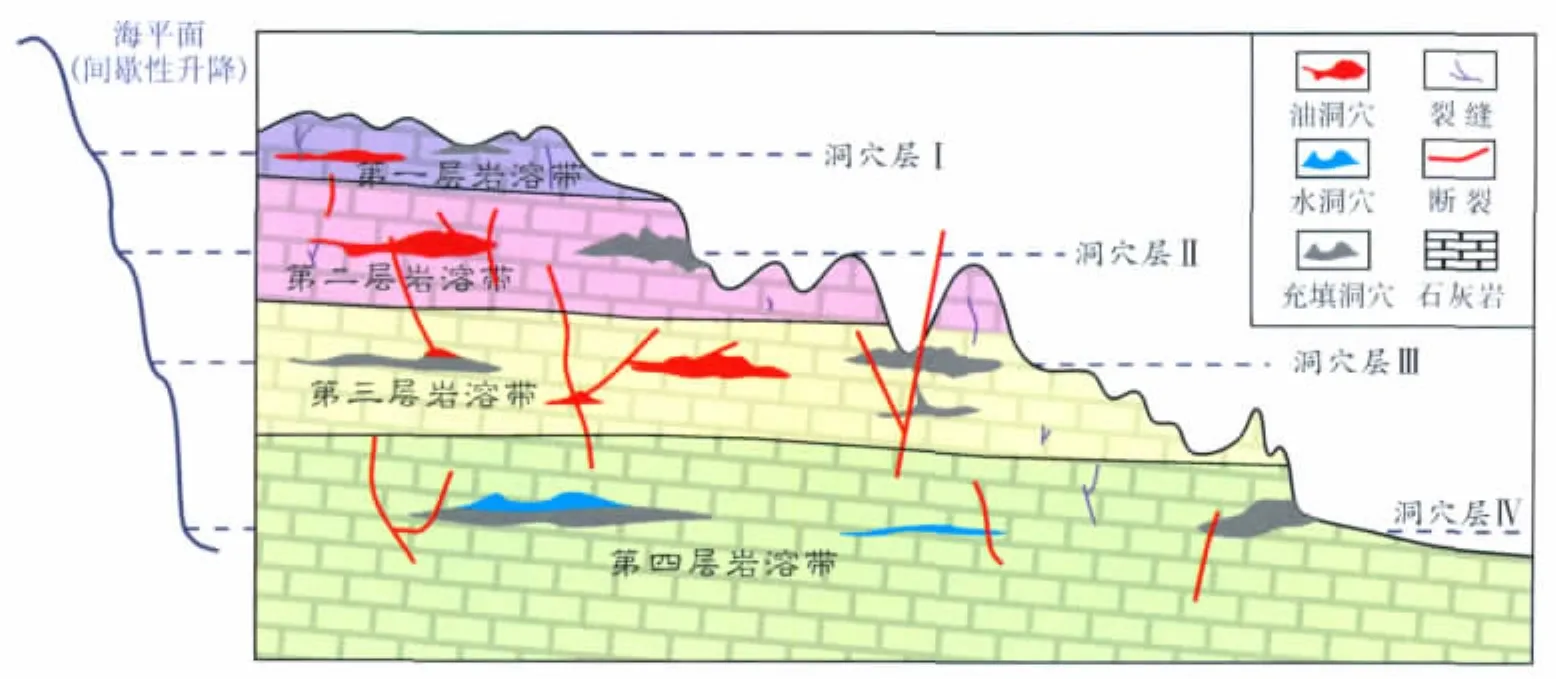

据构造运动期次分析,轮古西地区至少存在两期岩溶作用旋回[6-7]。单井岩溶带划分结果表明,本区两期岩溶旋回是地壳两次抬升、海平面相对下降造成的,下部旋回(第二期岩溶)形成时间晚,对上部旋回(第一期岩溶)有一定的改造作用(图4)。在每期构造抬升后的相对稳定期,岩溶作用形成了层状分布的水平潜流带,稳定的潜水面使岩溶发育具有足够的时间,从而达到一定规模。第一期岩溶旋回稳定的海平面持续时间相对较短,因此,研究区上部旋回岩溶化程度低,洞穴规模较小,而第二期岩溶稳定海平面持续时间较长,下部旋回岩溶化程度高,发育大型地下暗河。

据地震剖面并结合地质认识,轮古西地区可划分出2个岩溶台面,并至少识别出4个排泄基准面;区内地表水系可划分为2个亚流域,其主干水系仅在排泄基准面1和2对应的时期分别控制了两个岩溶台面瓦解过程中流域岩溶地下水的排放[4],而排泄基准面3和4实际上已移至区外,该时期研究区主干水系已变成干谷。

通过对井下实钻地质剖面岩溶缝洞系统的分析,依据排泄基准面模式,将本区溶蚀作用分为两期:第一期岩溶,海西早期受南北向区域性挤压应力的作用,轮古西地区大面积抬升暴露,遭受风化剥蚀,长期的暴露风化使本区奥陶系潜山岩溶十分发育;第二期岩溶,海西末期该地区再次抬升,海平面相对下降,奥陶系鹰山组地层再次经历暴露—风化—剥蚀,岩溶向纵深发育。第一期岩溶形成的表层岩溶带出露位置相对升高,在第二期岩溶发育期遭受了一定风化剥蚀,第一期岩溶形成的渗流岩溶带部分充当新的表层岩溶带,而其垂直渗流带和水平潜流带接受第二期岩溶的再改造,形成新的渗流岩溶带和潜流岩溶带,潜山风化壳储层厚度进一步加大,从而使岩溶发育表现出叠加特征。

图4 海平面升降周期性变化与洞穴层形成序次关系模式图

3.2 岩溶发育的主要特征

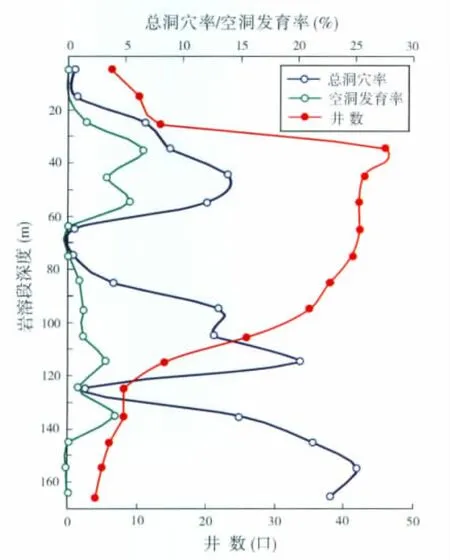

轮古西发育多层洞穴,主要受控于构造抬升及海平面升降下发育的多期岩溶。本文在确定洞穴划分标准的基础上(主要根据常规测井曲线特征、成像测井、单井解释及取心资料综合分析),在已有岩溶模式的指导下(图2),结合地震资料,通过多方向连井剖面分析,对轮古西56口单井(图5)进行了精细的单井洞穴识别,进而将轮古西潜山岩溶纵向上划分为四套岩溶储层(图6),其中:第Ⅱ层溶洞最发育,溶洞个数最多;第Ⅲ、Ⅳ层溶洞钻遇井数少,但洞穴规模大。具体特征分述如下。

第Ⅰ岩溶洞穴层大致相当于第一期岩溶作用的表层岩溶带被剥蚀残留部分,主要分布于研究区东北部岩溶台地区,平面上位于明河上游,古水动力较弱,由于第一期岩溶发育持续时间较短,表层岩溶洞穴很少发育,相对较为孤立,规模最小,该层以裂缝孔洞型储层为主。

第Ⅱ层溶洞,据连井剖面分析,溶洞最发育,个数最多,洞穴空间广泛发育。该层出露区主要位于岩溶斜坡区,水动力较强,广泛发育的落水洞将明河与暗河连在一起,局部与第Ⅲ层岩溶洞穴叠置。虽然已钻井显示该层洞穴规模较小,但是由于其靠近潜山面,后期充填的机会少,因此该岩溶层空洞率最高,足够多的洞穴空间且构造位置处于残丘趋势面以上,使得第Ⅱ岩溶层储层最发育,已钻高效井多发育第二岩溶层的半充填—未充填洞穴。

第Ⅲ洞穴层厚度较大,它相当于第一期岩溶的水平潜流带经第二期的垂直渗流作用再改造而成,发育于岩溶斜坡及岩溶洼地,水动力较强,位于古暗河发育区,主干河谷上发育大量落水洞,广泛发育的落水洞将明河和暗河连在一起。该层洞穴较为发育,规模不一,洞高从小于1米到几十米都有发育,部分井上可见30m以上的大洞穴,该层洞穴以充填洞为主,少量半充填—未充填洞穴发育。

第Ⅳ洞穴层相当于第二期岩溶的水平潜流带,水动力较强,由于第二期岩溶持续时间较长,地下暗河主干水系在轮古西地区发育,虽然已钻井打到第Ⅳ岩溶层的较少,但现有井资料显示,第Ⅳ层最易发育大型洞穴,单井洞穴最大厚度近50m,据单井资料和洞穴发育模式,推测该层岩溶洞穴最发育,但其距潜山面较远,在后期石炭纪水浸过程中,最早处于海平面之下,长期处于滞水区使得早期形成的洞穴多被后期沉积物充填,故该层以大型充填洞穴发育为特征。

图5 轮古西地区井位分布图

由于奥陶系地层长期暴露、遭受构造抬升及非均匀剥蚀,故本文划分的岩溶层并非完全等时沉积,界面也非沉积等时界面。在研究过程中,为更好寻找优质储层,笔者主要根据岩溶的发育规律和模式,纵向上将其划分为四套溶洞集中分布层,以便于寻找该区岩溶空间发育规律,更好地预测岩溶储层的分布。

在划分岩溶层的基础上,笔者应用地质统计学方法,对岩溶纵向发育规律的研究表明,第Ⅰ岩溶层多以裂缝为主,洞穴发育率低,充填程度高;第Ⅱ岩溶层纵向上均有发育,虽洞穴规模较小,但数量多且洞穴未充填率高,是主要的岩溶储层段;第Ⅲ、Ⅳ层洞穴以巨厚洞为主,且大多是在岩溶层底部最发育,但其充填率较高,第Ⅲ岩溶层在洞顶存在少量坍塌半充填洞穴储层(图7)。

3.3 岩溶储层发育的控制因素

储层发育受到古气候、古地貌、基岩岩性、构造运动、岩溶作用等多重因素的影响,其中古构造运动和岩溶作用为储集层发育的主控因素[10-12]。

构造运动可使碳酸盐岩沉积区隆起并出露水面,为岩溶的发育创造环境;构造运动可形成大量的构造缝和断层,为溶蚀介质的流动提供通道;构造运动通过对沉积的控制作用可间接控制岩溶作用的发育。对本区影响较大的构造运动主要有三期:(1)晚加里东期区域不均衡的构造抬升,使轮南地区形成一个大型南倾斜坡;(2)早海西期受区域上北西—南东向的挤压应力作用,在大型斜坡的背景上形成了一个北东—南西走向的大型背斜,高部位发育了轮南西断裂,同时也产生了大量的剪性和张性裂缝。由于抬升,奥陶系碳酸盐岩上覆的泥盆系、志留系、中上奥陶统均被剥蚀,形成奥陶系潜山。潜山长期裸露地表,遭受强烈的风化剥蚀和大气淋滤,形成复杂的古岩溶地貌;(3)中晚海西期—印支期受区域挤压应力影响,主要发育大型东西向断裂,石炭系在大型背斜的背景上形成地层超覆并逐渐将潜山埋藏。经历多期剧烈构造运动,致使轮古西地区奥陶系裂缝十分发育、纵横交错,为后期岩溶层的发育提供了有利条件。

岩溶作用控制了岩溶型碳酸盐岩储层的发育,研究区奥陶系主要为易溶蚀的亮晶砂屑灰岩、泥晶白云质灰岩等类型,经历长期剧烈的构造运动,产生了大量的构造裂缝,且奥陶系潜山长期裸露地表,遭受强烈的风化剥蚀和大气淋滤,故溶蚀作用十分强烈,形成广泛分布的岩溶型碳酸盐岩储层。

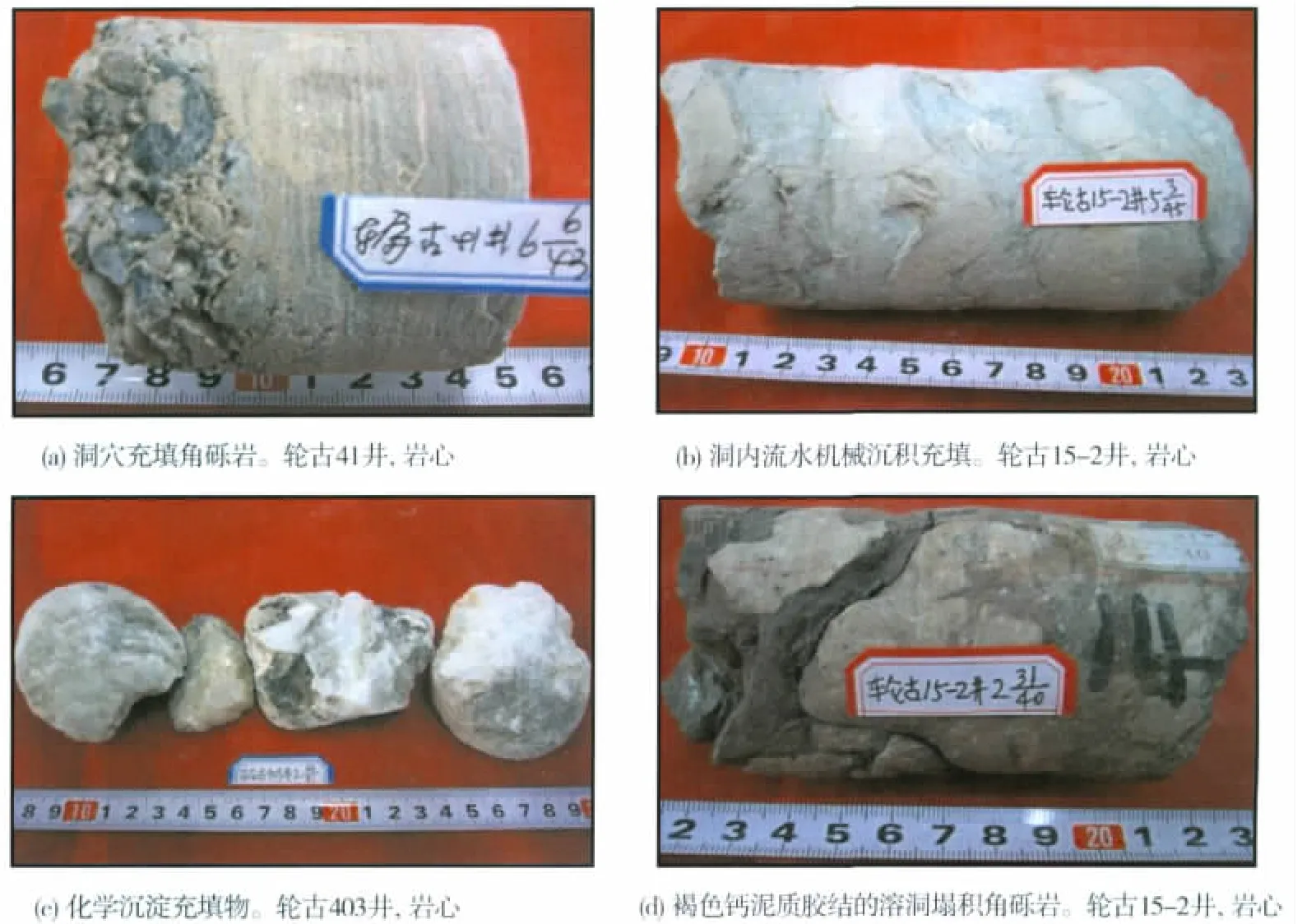

3.4 岩溶洞穴的充填特征

洞穴的储集性能,取决于其是否被充填,只有半充填或未充填的溶洞才可能是有效储层,而那些完全被矿物或岩石充填的溶洞则为非储层。因此,识别岩溶洞穴的充填物,进而评价洞穴的充填程度成了研究洞穴型储层的关键。

轮古西古岩溶系统经历了三次明显的充填演变:加里东期—早海西期、晚海西期—印支期及燕山期—喜马拉雅期。岩溶洞穴充填物的成因主要有牵引流迅速堆积、洞内流水重力分异沉积、重力垮塌沉积及化学沉淀,其对应的沉积物主要为分选差的砾岩、砂泥岩、钙质泥岩、角砾岩、结晶碳酸盐岩等(图8)。轮古西奥陶系鹰山组上部古溶洞系统多充填绿灰色钙泥质岩,下部地下河岩溶管道系统多充填粉砂岩、灰质砂岩、泥质粉砂岩,溶蚀构造裂隙多充填绿灰色钙泥质岩,微裂缝多充填方解石。

图6 轮古西地区奥陶系鹰山组LG421~LG903古潜水基准面对比图

图7 轮古西洞穴纵向发育特征统计图

不同洞穴充填物具有其特有的电性特征:砂岩充填洞穴的自然伽马值明显高于纯石灰岩,相比于围岩,洞穴砂岩在电成像图像上呈暗色,具有一定的层理;泥岩充填洞穴自然伽马值高,去铀伽马值也比较高,井径扩径严重,电阻率明显降低,在电成像图像上,洞穴泥岩呈暗色条带状,具有明显的平行层理;角砾岩充填洞穴在电成像图像上表现为角砾大小混杂,棱角分明,角砾呈亮色,而角砾间一般被砂、泥质充填,呈暗色,自然伽马值高于纯石灰岩,电阻率降低不太明显,洞穴角砾岩一般为洞顶或洞壁围岩垮塌而堆积的产物;结晶碳酸盐岩充填洞穴的自然伽马值低,电阻率异常高,电成像图像上呈高阻的亮色,颜色比较均一,往往是洞穴流体中携带的碳酸盐岩化学物质在洞底沉淀结晶而成,其成分主要为方解石。

通过已钻井充填特征分析评价后认为,研究区第Ⅰ岩溶层以裂缝及小型溶洞为主,溶洞距离风化壳顶面近,充填程度相对较高,以钙泥质充填为主,部分为方解石充填;第Ⅱ岩溶层以小—中型洞穴为主,充填程度较低,充填物有泥质粉砂岩、粉砂质泥岩,少量方解石及钙泥质;而第Ⅲ、Ⅳ岩溶层发育大型洞穴和暗河,砂泥质充填程度高,仅局部发育一些充填程度低的坍塌洞穴或底部未充填的分支岩溶管道。

3.5 岩溶层与油气运移的关系

图8 轮古西奥陶系洞穴充填物特征

对岩溶洞穴型储层而言,油气运聚除受构造影响外,还受控于裂缝、洞穴等储集空间的发育,通过对轮古西地区岩溶储层发育规律研究及单井储层评价,认为,研究区第Ⅰ岩溶层虽构造位置最有利,但多为裂缝-孔洞型储层,充填程度高,少有油气聚集;第Ⅱ岩溶层构造位置相对较高,多位于残丘趋势面以上,洞穴-裂缝发育,连通性较好,且因该层长期位于海平面以上,半充填—未充填洞穴较发育,具备油气运移优势通道和有利储集空间的良好配置,故此层为轮古西地区油气聚集的有利层段,钻井也已证实,该层是主要的产油层;第Ⅲ层岩溶洞穴厚度较大,但由于岩溶发育过程中长时间位于滞水区,暗河河道及发育洞穴多被后期沉积物充填,仅局部洞顶未充填—半充填,当其与残丘高部位叠合时,亦可为油气聚集区;第Ⅳ岩溶层埋藏较深,后期的海平面上升和石炭系沉积,其最早处于滞水区,前期形成的大型洞穴基本上被后期砂泥质等充填物填死,即使有少量未充填洞穴存在,也会因其构造位置较低、多处于潜山趋势面之下而不利于油气聚集,故多以水层为主,纵向上为非有利区[13-14]。

4 结论与认识

(1)轮古西地区受海西运动早期的影响,经历了多期地壳抬升,海平面相对下降,在奥陶系风化壳中发育了两期岩溶旋回,第一期岩溶旋回形成时间早,加上第二期岩溶旋回的再改造,纵向上形成了四套与洞穴有关的古岩溶储层。

(2)轮古西四套岩溶洞穴层中,第Ⅱ岩溶层构造位置有利,且洞穴充填性最低,最有利于油气聚集,为研究区油气富集层段;第Ⅰ岩溶层以裂缝-孔洞型储层为主,储集空间小;第Ⅲ岩溶层在大型洞穴的顶部可存在坍塌形成的未充填—半充填小洞,位置较高时也较有利于油气聚集;而第Ⅳ岩溶层位置最低,多位于残丘趋势面以下,少量未充填孔洞也多以水层为主。

[1]伍友佳.油藏地质学[M].北京:石油工业出版社,2004.

[2]夏日元,唐健生,邹胜章,等.塔里木盆地西北缘野外溶蚀试验研究[J].中国岩溶,2004,23(3):234-237.

[3]刘小平,孙东胜,吴欣松.古岩溶地貌及其对岩溶储层的控制——以塔里木盆地轮古西地区奥陶系为例[J].石油实验地质,2007,29(3):265-268.

[4]陈广坡,陶云光,张耀堂,等.轮古西地区奥陶系潜山古水系分布与岩溶特征[J].江汉石油学院学报,2004,26(4):36-38.

[5]陶云光.轮古西地区奥陶系碳酸盐岩储层特征研究[J].天然气工业,2007,27(2):20-22.

[6]刘小平,吴欣松,张祥忠.轮古西地区奥陶系碳酸盐岩古岩溶储层碳、氧同位素地球化学特征[J].西安石油大学学报,2004,19(4):69-71,76.

[7]孟书翠,朱光有,金强,等.轮古西地区碳酸盐岩油藏特征与失利井研究[J].西安石油大学学报,2010,32(5):27-34.

[8]单洋天,于炳松,唐明龙,等.塔里木盆地轮古西地区奥陶系残留地层古岩溶形成及储渗能力分析[J].地质与资源,2009,18(4):310-313.

[9]陈善勇.塔里木盆地轮古西地区奥陶系古岩溶储层特征[J].西安石油大学学报,2004,19(4):9-12.

[10]龚福华,刘小平.塔里木盆地轮古西地区断裂对奥陶系古岩溶的控制作用[J].中国岩溶,2003,22(4):313-317.

[11]吴东胜,张玉清,刘少华.塔里木盆地轮古西潜山油藏分布预测与评价[J].石油天然气学报,2007,29(3):26-30.

[12]吴东胜,张玉清,刘少华,等.塔里木盆地轮古西潜山油气运聚及分布机理[J].石油学报,2006,27(5):41-45.

[13]舒志国,朱振道,何希鹏,等.塔中隆起奥陶系古岩溶储层发育特征[J].新疆地质,2008,26(3):274-278.

[14]罗智,祁兴中,张贵斌,等.碳酸盐岩洞穴储层有效性评价方法研究[J].石油天然气学报,2010,32(4):92-96.

Development Characteristics of Ordovician Karst Reservoirs in the West Part of Lungu Oilfield,Tarim Basin

Luo Chunshu,Liu Jiangli,Yuan Yuchun,Dai Chuanrui,Li Shiyin,Chang Shaoying,Luo Xianying,Cao Peng

Based on the analysis and comparisons of drilled wells,geological and seismic data,it is shown that two phases of karst cycles developed during Ordovician period in the west part of Lungu area,which results in four sets of palaeokarst reservoirs related with caves in vertical.Among them,the second reservoir is mainly distributed in the karst slope so that plenty of caves and pores are developed and have fillings less than those in relatively higher structural locations.The second reservoir is recognized as the most favorable one for hydrocarbon accumulation in this area.

Ordovician;Karst reservoir;Reservoir characteristics;Lungu Oilfield;Tarim Basin

TE112.23

A

10.3969/j.issn.1672-9854.2012.03.004

1672-9854(2012)-03-0025-08

2011-11-25;改回日期:2012-03-14

罗春树:1966年生,博士,高级工程师。1987年西南石油学院石油地质专业本科毕业。现从事塔里木碳酸盐岩地质综合研究工作。通讯地址:841000新疆库尔勒市

金顺爱

Luo Chunshu:male,Ph.D.,Senior Geology Engineer.Add:Exploration and Development Research Institute,PetroChina Tarim Oilfield Company,Korla,Xinjiang,841000,China