四川盆地北部孤立台地边缘飞仙关组鲕滩储层特征及成因

2012-01-08周进高郭庆新沈安江张建勇潘立银辛勇光

周进高 ,郭庆新 沈安江 ,张建勇 ,郝 毅 ,潘立银 ,辛勇光

(1中国石油杭州地质研究院;2中国石油天然气集团公司碳酸盐岩储层重点实验室)

四川盆地北部孤立台地边缘飞仙关组鲕滩储层特征及成因

周进高1,2,郭庆新1沈安江1,2,张建勇1,2,郝 毅1,潘立银1,2,辛勇光1

(1中国石油杭州地质研究院;2中国石油天然气集团公司碳酸盐岩储层重点实验室)

对四川盆地北部孤立台地边缘下三叠统飞仙关组鲕滩储层的认识尚存诸多分歧,尤其是在储层白云石化、孔隙类型和成因方面。认为构成储层的主要岩性是残余鲕粒泥晶白云岩、残余鲕粒粉晶白云岩和细晶白云岩,储集空间以粒间孔和鲕模孔为主。沉积微相、鲕粒矿物成分和早期淡水溶蚀作用是储层形成的主控因素,其中相控是基础,是粒间孔发育的关键,鲕粒矿物成分和早期大气淡水溶蚀是鲕模孔形成的决定因素。回流渗透白云石化作用是白云岩形成的关键,其主要贡献在于增加了岩石强度,抑制压溶和胶结作用,使早期孔隙得以保存。埋藏溶蚀作用有两期,分别与有机酸和TSR产物有关,但埋藏溶蚀只是对原有储集空间的有益改造。

四川盆地北部;飞仙关组;白云岩储层;储层特征;储层成因;白云石化作用

1 前 言

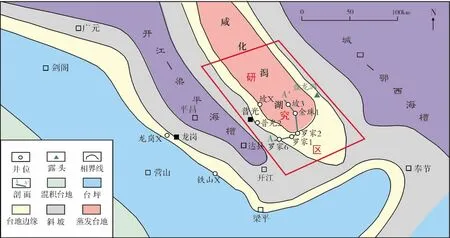

研究区位于四川盆地北部孤立碳酸盐岩台地,面积约 2×104km2(图 1)。近十五年来,在该区先后发现了渡口河、铁山坡、罗家寨[1]、普光[2]等大气田,显示了下三叠统飞仙关组具有巨大的油气勘探潜力,油气的发现同时也大大促进了对飞仙关组的深入研究。迄今发表的众多文献涵盖了飞仙关组沉积、储层和成藏诸方面的研究成果,但各家观点不一,分歧严重,尤其是关于白云石化作用、孔隙类型及其成因方面。关于白云石化作用,既有认为属混合水白云石化成因的[3~5],也有认为是埋藏白云石化成因的[6~8],还有认为是回流渗透白云石化及其他白云石化共同作用的结果[9~12];对于孔隙类型,则多认为主要是次生溶孔,由埋藏溶蚀作用形成[13~18]。本文认为鲕粒白云岩的形成与准同生至浅埋藏期回流渗透白云石化作用有关,主要孔隙类型为残余粒间孔和鲕模孔,粒间孔形成于沉积期,而鲕模孔则形成于准同生期淡水溶蚀作用。

2 地质背景

研究区下三叠统飞仙关组自下而上可分为四个岩性段:露头和钻井揭示,下部一段为泥质灰岩、泥晶灰岩夹鲕粒白云岩 (川东北百里峡地区的露头以鲕粒白云岩为主);二段以鲕粒白云岩为主夹泥晶灰岩和膏盐岩(露头为膏溶角砾岩);三段为泥晶灰岩夹薄层鲕粒灰岩;上部四段主要为泥质白云岩、膏盐岩和泥岩。飞仙关组在纵向上可划分两个三级层序,一段和二段构成层序Ⅰ,三段和四段构成层序Ⅱ,储层主要发育在一段和二段台地边缘鲕滩微相,总体上处于层序Ⅰ的高位体系域。

图1 四川盆地北部孤立台地沉积背景及研究区位置图

早三叠世飞仙关期,研究区呈现孤立碳酸盐岩台地背景[19],其东侧为城口—鄂西海槽,西侧为开江—梁平海槽,环绕孤立台地发育了台地边缘,其内为咸化潟湖(图1)。飞仙关期一时,由于大规模海侵,研究区水体较深,以泥质灰岩沉积为主,中晚期才出现鲕滩,该时期台缘相带分布在盘龙洞—罗家寨—普光—铁山坡一带;二时发生海退,鲕滩大规模发育,其纵向上加积生长和向海槽方向的进积明显,台地边缘滩坝发育较宽并起着良好的障壁作用,加上干旱气候条件,使孤立台地内部演化为膏盐湖环境;三时,随着开江—梁平海槽被填平补齐,整个四川盆地连成统一的台地,受又一次海侵的影响,研究区表现为宽缓的台内沉积,以灰岩为主;四时,受海退的影响,四川盆地逐渐潮坪化,研究区表现为蒸发潮坪沉积。上述沉积背景、气候条件和相带演化是储层发育的重要基础,也控制了储层孔隙的形成背景和演化趋势。

3 储层特征

3.1 岩石学特征

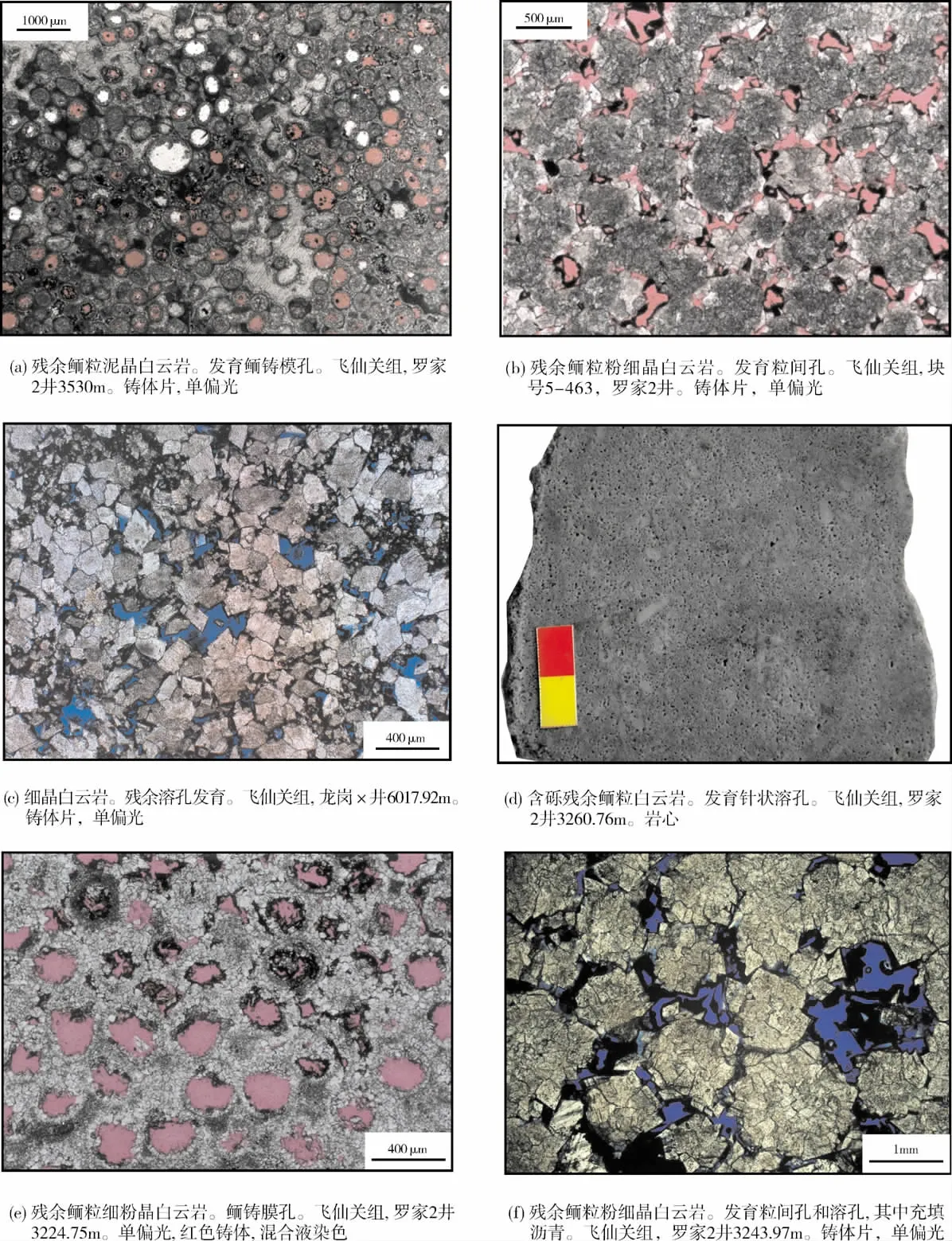

构成台地边缘鲕滩储层的主要岩性为残余鲕粒泥微晶白云岩、残余鲕粒粉—细晶白云岩和晶粒白云岩。残余鲕粒泥微晶白云岩中,鲕粒由泥晶—粉晶白云石组成,鲕粒圈层结构、环边胶结物及鲕模孔等原始结构保存较好,主要发育鲕模孔(图2a)。残余鲕粒粉—细晶白云岩中,鲕粒由自形程度较好的粉晶—细晶白云石组成,鲕粒原始结构基本被破坏,但颗粒形态和粒间孔保存完好,以发育粒间孔为主(图2b)。晶粒白云岩主要为细晶结构,晶体大小为0.15~0.40 mm,以自形—半自形为主,大多数白云石晶面平直,部分弯曲,晶体污浊,有时见雾心亮边结构,发育残余溶孔(图2c)。

3.2 孔隙特征

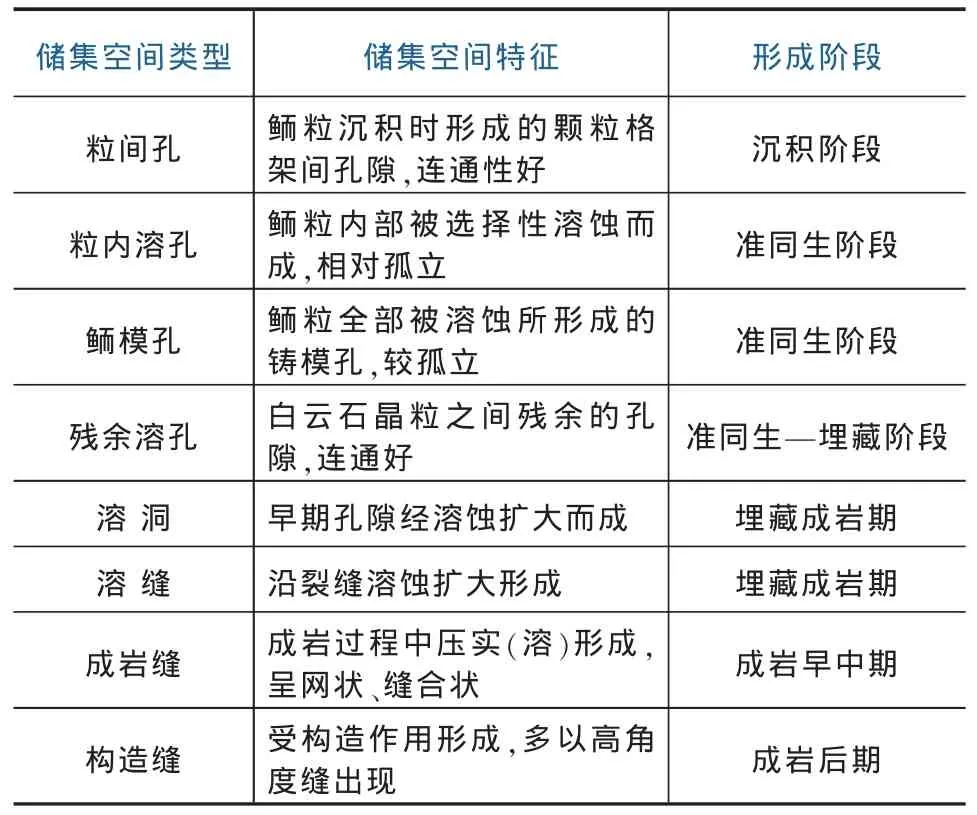

鲕滩储层的主要储集空间有鲕粒粒间孔、鲕模孔和少量的溶洞及裂缝。露头和岩心尺度的宏观孔隙主要有溶孔、溶洞,局部呈蜂窝状,孔径1~2mm,面孔率3%~8%(图2d)。薄片尺度的微观孔隙因岩性不同而有所变化,残余鲕粒泥微晶白云岩的主要储集空间为鲕内溶孔(图2a,2e)、少量残余粒间孔和溶孔。鲕内溶孔形态多样,有鲕模孔、半圆孔和环状孔等,大小0.5~1.5 mm不等,其中有时可见示顶底构造,该类孔隙相对孤立,偶见微裂缝连通。残余鲕粒粉—细晶白云岩的主要储集空间为粒间孔 (图2b,2f),局部见扩溶现象,孔径 0.1~0.5 mm,连通性好。晶粒白云岩主要储集空间为残余溶孔,孔径一般为0.1~0.2mm。鲕滩储层的孔隙中常见沥青充填,有时见少量自形程度高而明亮的白云石、方解石和石英等自生矿物。以上鲕滩白云岩储层的储集空间特征可归纳如表1。

3.3 物性特征

以罗家2井为例。245个样品分析数据表明,孔隙度介于0.65%~26.8%,平均9.02%,渗透率在0.01×10-3μm2至 858×10-3μm2之间, 平均 34.6×10-3μm2。储层压汞曲线表现为低平台、高平台、单斜或两段式特征,这说明样品中既有以大孔为主的优质储层,也有以微孔为主的差储层,还有双重孔隙介质的储层。

图2 四川盆地北部孤立台地边缘鲕滩白云岩储层特征

3.4 储层地球物理特征

传统测井曲线上,鲕滩储层表现为低伽马、低电阻率、低密度和高声波、高中子响应特点,非储层的泥晶灰岩表现为相对的高伽马、高电阻率、高密度和低声波、低中子响应特点。地震剖面上表现强—中强振幅的“亮点”响应特征。

表1 四川盆地北部孤立台地边缘飞仙关组鲕粒滩储层储集空间类型及特征

4 储层成因

飞仙关组台缘鲕滩白云岩储层的形成受沉积和成岩作用双重控制,其成因可归结为以下四个方面。

4.1 台缘带鲕粒滩微相是储层发育的物质基础

鲕滩储层的相控因素十分明显,表现在四个方面:第一,台缘鲕滩相带是鲕滩储层赖以发育的物质基础;第二,鲕滩沉积时形成的大量鲕粒粒间孔是储层的主要储集空间;第三,当前勘探证实优质鲕滩储层分布在台缘相带,离开台缘带,白云岩储层不发育;第四,微相对孔隙类型及其分布具有控制意义。以罗家2井取心段为例,在一个向上变浅的鲕滩沉积旋回中,由下至上发育含砾鲕粒白云岩微相、具交错层理鲕粒白云岩微相、鲕粒白云岩微相和纹层状泥晶白云岩微相,鲕模孔主要分布在鲕滩上部,紧邻潮坪沉积,而粒间孔分布于鲕滩的中下部。

4.2 鲕粒矿物成分和准同生期大气淡水淋溶作用是鲕内溶孔形成的关键因素

早三叠世是“文石海”向“方解石海”转变的过渡时期[20],也就是说,该时期碳酸盐工厂既可以生产文石质矿物也可以生产方解石质矿物。反映在飞仙关组上,则表现为既产生文石质鲕粒也形成方解石质鲕粒,特别是在同一个鲕粒中,有的同心纹层由文石组成,而有的则由方解石组成。由于文石和方解石矿物的稳定性不一样,当鲕滩暴露大气环境时,在淡水作用下,不稳定的文石很容易被溶蚀而产生溶孔,同时在邻近孔隙中以方解石形式绕颗粒表面沉淀下来而形成环边胶结物,这种铸模孔和环边胶结物共生的现象是文石质颗粒选择性溶蚀的有力证据[21],其结果是发育了大量的鲕内溶孔,包括鲕模孔,粒间孔则因环边胶结物的充填显著减少甚至被完全充填。而方解石在地表环境相对稳定,因此方解石质鲕粒不易溶蚀,同时也因缺乏钙质来源而鲜有粒间胶结物沉淀,造成方解石质鲕粒滩中主要发育粒间孔而缺乏鲕模孔。

4.3 回流渗透白云石化作用对先期孔隙的保存起着重要的建设性作用

飞仙关组白云石化作用是个争论已久的热门话题。笔者认为,鲕滩白云岩储层经历了两期白云石化作用。第一期为回流渗透白云石化作用,这是形成白云岩的主要因素;第二期为埋藏白云石化作用,以形成白云石亮边和自形白云石充填孔隙为主。

关于鲕滩白云岩储层的回流渗透白云石化作用,有三方面的论据值得提及:

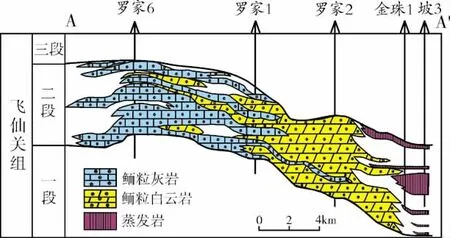

(1)存在回流渗透白云石化的地质背景。早三叠世,研究区为孤立碳酸盐岩台地,在台地边缘鲕滩的障壁作用和干旱气候条件下,鲕粒滩后潟湖演变为膏盐湖,当石膏沉积后,由于消耗了大量Ca2+,引起潟湖内水体的Mg2+/Ca2+值大幅升高,大量的高Mg2+卤水沿着富孔隙的台缘鲕滩下渗,导致了大规模的白云石化作用[22]。从潟湖向台缘障壁鲕滩,白云石化由强变弱,白云岩厚度由厚变薄而灰岩逐渐增厚(图3),显示白云石化流体由潟湖向台缘鲕滩运移的特征。

图3 川北孤立台地边缘飞仙关组鲕滩白云岩连井分布图

(2)岩石学证据显示,白云石化发生在准同生期大气淡水溶蚀及环边胶结物沉淀之后、石油充注之前的浅埋藏期。对岩心和薄片的观察发现,白云岩储层中缝合线少见,而缝合线在灰质沉积物埋深数十米时就开始出现。其次,鲕粒和环边胶结物一起发生白云石化,且部分白云石在石油充注前有轻微溶蚀痕迹,这些岩石学现象有力地支持鲕滩在极浅埋藏时就已发生白云石化作用的认识。

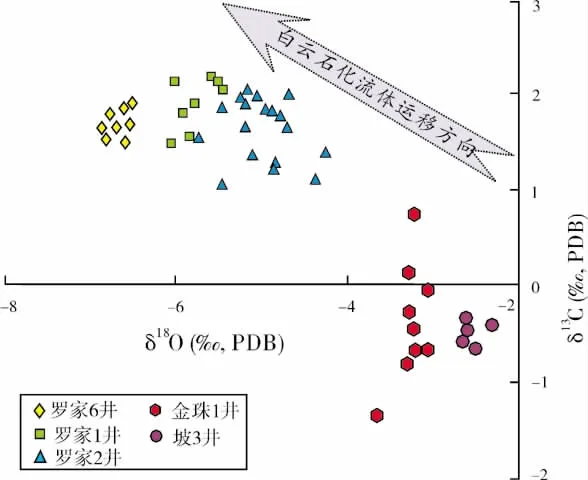

(3)地球化学分析显示,由潟湖向台地边缘,稳定氧同位素表现出逐渐偏轻的特点(图4)。镜下观察发现,回流渗透白云石化以交代方式进行,很好地保存了原岩结构,如仍可见鲕粒圈层结构、环边胶结物形态、完好的鲕模孔和粒间孔等特征 (图2),然而,未见白云石化产生孔隙的证据,这说明回流渗透白云石化作用是以等体积交代的方式进行的。

图4 川北孤立台地边缘飞仙关组鲕滩白云岩碳、氧同位素分布图

回流渗透白云石化作用对储层的主要贡献在于增加了岩石强度,抑制压溶和胶结作用,有利于孔隙保存。

至于埋藏白云石化作用,主要表现为白云石加大形成亮边结构和明亮自形白云石晶体充填孔缝,这种白云石化作用会造成一定的减孔。

4.4 埋藏溶蚀作用对原有储集空间具有一定的改善作用

除了准同生期大气淡水溶蚀作用外,埋藏溶蚀现象也常见,可分辨出两期。

第一期,发生在回流渗透白云石化之后、油气充注之前。该期溶蚀作用有两种表现形式:在鲕粒灰岩中表现为溶蚀粒间孔中的第二世代粒状方解石,之后被沥青充填;在鲕粒白云岩中则表现为靠粒间孔壁的白云石有弱溶蚀,尔后被充填沥青[18]。该期溶蚀可能与有机酸有关。

第二期,发生在深埋环境下,主要是对已有孔隙的扩溶,形成一些超大溶孔和溶洞,以及少量富含沥青和天然气包裹体的块状方解石充填物。镜下观察发现块状方解石常具双晶结构,对其中包裹体测温显示,均一温度介于120~170℃,为深埋环境成因。超大溶孔和块状方解石共生现象通常被认为与TSR溶蚀和沉淀有关[3,23]。

大量薄片观察显示,埋藏溶蚀对总孔隙的贡献小于10%,不能单独形成储层,但对原有储层可有一定改善。

5 结 论

由孤立台地边缘鲕滩的障壁作用和干旱炎热气候引起的滩后咸化潟湖环境是飞仙关组鲕粒储层发育的重要地质背景,它控制了储层孔隙的形成和演化趋势。

构成台地边缘鲕滩储层的主要岩性为残余鲕粒泥微晶白云岩、残余鲕粒粉—细晶白云岩和晶粒白云岩,主要储集空间为残余粒间孔、鲕内溶孔及其扩溶孔。

台缘带鲕粒滩相是储层发育的物质基础,奠定了粒间孔在储集空间中的重要地位。鲕粒矿物成分和准同生期大气淡水淋溶作用是形成鲕内溶孔的关键因素。回流渗透白云石化作用对早期孔隙的保存起着重要建设性作用。埋藏溶蚀作用主要对早期孔隙进行扩溶,对储集空间具有一定改善。

[1]冉隆辉,陈更生,徐仁芬.中国海相油气田勘探实例之一:四川盆地罗家寨大型气田的发现和探明[J].海相油气地质,2005,10(1):43-47.

[2]马永生.中国海相油气田勘探实例之六:四川盆地普光大型气田的发现与勘探[J].海相油气地质,2006,11(2):35-40.

[3]王一刚,文应初,洪海涛,等.四川盆地三叠系飞仙关组气藏储层成岩作用研究拾零[J]. 沉积学报,2007,25(6):831-839.

[4]魏国齐,杨威,张林,等.川东北飞仙关组鲕滩储层白云石化成因模式.天然气地球科学,2005,16(2):162-166.

[5]陈更生,曾伟,杨雨,等.川东北部飞仙关组白云石化成因探讨[J].天然气工业,2005,25(4)40-41.

[6]郑荣才,耿威,郑超,等.川东北地区飞仙关组优质白云岩储层的成因[J].石油学报,2008,29(6):815-821.

[7]黄思静,Qing Hairuo,胡作维,等.四川盆地东北部三叠系飞仙关组碳酸盐岩成岩作用和白云岩成因的研究现状和存在问题[J].地球科学进展,2007,22(5):495-503.

[8]黄思静,Qing Hairuo,裴昌蓉,等.川东三叠系飞仙关组白云岩锶含量、锶同位素组成与白云石化流体 [J].岩石学报,2006,22(8):2123-2132.

[9]高梅生,郑荣才,文华国,等.川东北下三叠统飞仙关组白云岩成因——来自岩石结构的证据[J].成都理工大学学报:自然科学版,2007,34(3):297-304.

[10]穆曙光,周茂,华永川.川东北地区下三叠统飞仙关组白云岩成因类型[J].天然气工业,1994,14(3):23-27.

[11]王一,王兴志,王一刚,等.川东北下三叠统飞仙关组白云岩的地球化学特征[J].沉积学报,2009,27(6):1043-1049.

[12]杨晓萍,赵文智,曹宏,等.川东北三叠系飞仙关组鲕滩气藏有利储集层的形成与分布[J].石油勘探与开发,2006,33(1)17-21.

[13]苏立萍,罗平,罗忠,等.川东北飞仙关组鲕粒滩储层特征研究[J].天然气工业,2005,25(6)14-17.

[14]赵文智,汪泽成,王一刚.四川盆地东北部飞仙关组高效气藏形成机理[J].地质论评,2006,52(5):708-717.

[15]王一刚,刘划一,文应初,等.川东北飞仙关组鲕滩储层分布规律、勘探方法与远景预测[J].天然气工业,2002,22(增 1):14-19.

[16]杨雨,王一刚,文应初,等.川东飞仙关组沉积相与鲕滩气藏的分布[J].天然气勘探与开发,2001,24(3):18-21.

[17]曾伟,黄先平,杨雨,等.川东北地区飞仙关组储层中的埋藏溶蚀作用[J].天然气工业, 2006,26(11):40-41.

[18]蔡勋育,朱扬明,黄仁春.普光气田沥青地球化学特征及成因[J].石油与天然气地质, 2006,27(3):340-347.

[19]张建勇,周进高,郝毅,等.四川盆地环开江—梁平海槽长兴组—飞仙关组沉积模式[J].海相油气地质,2011,16(3):45-54.

[20]Moore C H.Carbonate reservoirs:Porosity evolution and diagenesis in a sequence stratigraphic framework[M].Amsterdam:Elsevier,2001.

[21]Moore C H,Chowdhury A,Heydari E.Variation of ooid mineralogy in Jurassic Smackover Limestone as control of ultimate diagenetic potential[J].AAPG Bulletin,1986,70 (5):622-623.

[22]Adams J E, Rhodes M L.Dolomitization by seepage refluxion.AAPG Bulletin, 1960,44(12):1912-1920.

[23]朱光有,张水昌,梁英波,等.TSR对深部碳酸盐岩储层的溶蚀改造——四川盆地深部碳酸盐岩优质储层形成的重要方式[J].岩石学报,2006,22(8):2182-2194.

Characteristics and Genesis of Lower Triassic Feixianguan Oolitic Beach Reservoir in Isolated Platform,Northern Sichuan Basin

Zhou Jingao,Guo Qingxin,Shen Anjiang,

Zhang Jianyong,Hao Yi,Pan Liyin,Xin Yongguang

Numerous research documents have shown divergent viewpoints on the Lower Triassic Feixianguan oolitic beach reservoir,especially on dolomitization,pore types and pore genesis,in the isolated platform in northern Sichuan Basin.Based on data from outcrops,drilling cores,and reservoir characteristics,it is indicated that the reservoir mainly consists of remnant oolitic micritic crystalline dolostone and fine crystalline dolostone.Intergranular pores and oomoldic pores are common types of reservoir space.The controlling factors of reservoir genesis are sedimentary microfacies,mineral component of ooids and early meteoric leaching.The microfacies is the basic for development of intergranular pores;the mineral composition of ooids and the meteoric leaching are the crucial for forming oolimoldic spaces.Seepage reflux dolomitization plays an important role in preserving early pores.It contributes increasing rock strength and repressing pressolution and cementation but buried dolomitization plays a part reaction on filling pore space,which is limited.Two stages of buried dissolution can be recognized.The first stage happened after seepage reflux dolomitization,which is correlated with dissolution by organic acid,and the second happened in deep buried environment,which maybe is correlated with TSR.Buried dissolution just only improves reconstruction of original reservoir space.

Lower Triassic;Feixianguan Formation;Dolostone reservoir;Reservoir characteristics;Reservoir genesis;Dolomitization;Sichuan Basin

TE112.23

A

10.3969/j.issn.1672-9854.2012.02.008

1672-9854(2012)-02-0057-06

2011-12-06;改回日期2012-04-05

本文受国家科技攻关项目《四川、塔里木等盆地及邻区海相碳酸盐岩大油气田形成条件、关键技术及目标评价》(编号:2008ZX0504-003)资助

周进高:1967年生,高级工程师。1986年毕业于广东石油学校,2004年获西南石油学院理学硕士学位。主要从事碳酸盐岩沉积储层和油气地质评价研究。通讯地址:310023浙江杭州西溪路920号;电话:(0571)85224939

赵国宪

Zhou Jingao:male,Senior Engineer.Add:PetroChina Hangzhou Institute of Geology,920 Xixi Rd.,Hangzhou,Zhejiang,310023,China