低碳时代的城市发展导向与城乡规划变革

2011-12-31张洪波徐苏宁

张洪波,徐苏宁

(1.哈尔滨工业大学 建筑学院,哈尔滨 150006;2.黑龙江科技学院 建筑工程学院,哈尔滨 150027)

低碳时代的城市发展导向与城乡规划变革

张洪波1,2,徐苏宁1

(1.哈尔滨工业大学 建筑学院,哈尔滨 150006;2.黑龙江科技学院 建筑工程学院,哈尔滨 150027)

气候变化引发了全球对低碳城市的关注,现行城乡规划在一些方面与低碳时代要求还不适应。为及时转变我国城乡规划思维,首先解析了低碳城市内涵,即从生物层面与城市层面的类比分析解析低碳城市“内生型”低碳化;从现代技术手段和系统的城市管理体系解析“外生型”低碳化,进而从低碳社会模式选择、宽泛的低碳生态价值观和技术与环境的价值伦理三个层面阐释了低碳城市建设的核心价值取向。在此基础上,提出低碳导向的城乡规划目标和理念转变模式以及城乡规划工作视野拓展的变革要求。

低碳城市;城乡规划;发展导向

近年来,在全球气候变暖和城市生态危机的背景下,低碳发展作为全新的理念应运而生,并得到社会的普遍认同,为此城市转向低碳模式已成为全球城市的风向标。因此,要想实现全球可持续发展的宏伟目标,首要的是推动广大城市地区的低碳发展。

为了深入剖析低碳城市建设的实质内涵和意义,本文从类比科学和低碳城市运行规律等角度解析了低碳城市的内涵,从社会学和生态伦理学角度提出了低碳城市发展的核心价值取向,最后从气候学与城市规划交叉研究层面上,提出了城乡规划变革的内容,以期对城市的规划和建设进行有效指导和调控,这对于推动我国的低碳城市发展具有重要的理论价值和现实意义。

一、低碳城市的内涵解析

现代城市发展却出现了一些超越地球自净和自救的严峻问题,危及到全人类的生存和发展。为此,关于探讨人类的未来如何生存发展、城市未来发展的趋势等问题,已经成为全球关注的焦点。

低碳概念成为城市发展的新课题,其内涵可以概括为以低碳经济作为城市经济发展模式和发展方向,以低碳社会作为城市社会发展样本和发展蓝图,以低碳生活作为城市生活模式和生活导向的城市,其实质是低碳经济理念、低碳社会理念、低碳生活理念在城市发展中的运用[1]。为此,我们基于经济、社会和环境的框架下,从城市形态结构与功能的协调度、城市生活方式以及城市发展等方面的问题以及低碳技术和城市管理等多角度,分别从城市“内生型”低碳化和“外生型”低碳化对低碳城市的内涵进行阐释。

(一)城市“内生型”低碳化

基于“内生型”的城市空间发展主要是从生物学的生物特征与城市进行类比的科学角度提出的,因为城市发展与生物生长过程存在一定的相似性特征。以往我们从城市规划的角度认识城市(城镇),即表述为“一定数量的非农业人口和非农产业的集聚地,是一种有别于乡村的居住和社会组织形式”[2]。实质上,城市是区别于农村的一种聚居形式,是更能满足人类生活和质量的人类聚居体,包含以人活动为主体的各类设施和文化要素,共同组成一个综合有机体[3]。从这个角度来看,城市是以人为主体的聚居体,也存在于生物体系的某个层次中,具有生物属性。著名人类聚居学家道萨迪亚斯曾经指出:“人类聚居是一些独特的、复杂的生物个体”[4]。

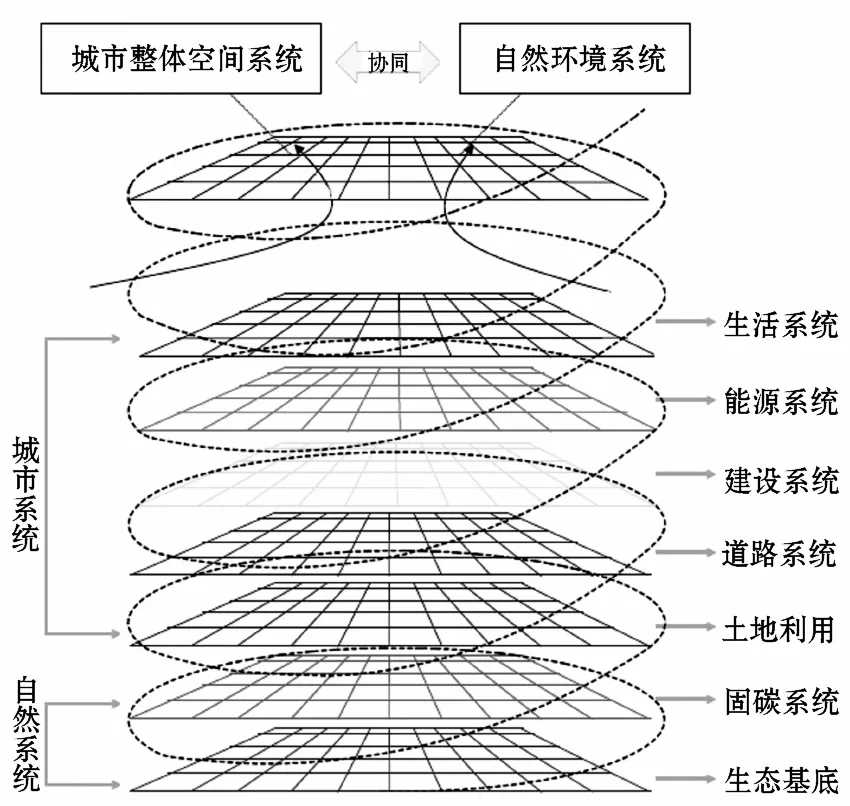

图1 城市整体空间与自然协同螺旋体模型

基于以上分析表明,城市的生物特征类比性研究是建立在具有相似的“生物属性”基础上,同时通过以上的生物特征分析研究也表明生物组织结构一般具有层次性,具有自适应调节能力,能根据自身需要和条件作用调节能量。城市系统也具有一定的层次性结构,城市系统在运行过程中也有与生物相似的“新陈代谢”过程,需要电力或燃料等能源的输入和废弃物的排放过程。然而人类还没有真正意义上具有类似生物通过自身结构特征进行自适应调节,以及自动的遗传进化功能的可持续城市。如果城市能通过系统结构调整,使城市结构要素能协调,形成城市与自然协同,城市内部结构与功能复合的协同布局形态(图1),那么就能实现城市系统与自然的协同以及城市本身的协同与调控,从而避免出现人类对自然的过度破坏以及城市生活居住地与工作就业场所相互分割而产生过度的交通能耗现象,同时也会避免因单一的经济驱动而进行无序开发的场景。城市也具有生物属性特征,可以看做是有生命的机体,正如黑川纪章主张的“20世纪的现代主义是‘机械原理’时代,而21世纪的新时代可以称做‘生命原理’时代”[5]。因此,“世界城市”和“环境”能否共生发展,将决定人类的生存和发展前景。

从城市能耗与环境效应双重层面来看,因城市能源消耗而产生的大量废弃物,已经“超越”了城市自身净化系统,产生了大量的温室气体排放,导致生态环境恶化,人类健康指数下降。我们应当倡导多样复合的城市功能,以促进城市结构组织的各个系统要素间的协同、共生调节,实现经济与环境的优化效应,从低碳城市运行规律来看,这种结构和系统也是实现城市资源循环利用,迈向低碳型城市的前提条件(图2)。

图2 低碳城市的运行图景

通过生物特征的分析和类比表明,生物形态结构与功能相适应、生物生活习性与生活方式以及生物物种繁衍进化都遵循高效、低耗的用能原则,而生物这种适应自然的生存方式是依靠自身“内生”的途径达到最小的能量消耗,实现最佳的自然适应。鉴于生物的内生节能原理是否能对城市层面的低碳节能研究有启发呢?规划思想家芒福德以种子逐渐成长为树木的过程为例,说明了细胞按照内在的力量不断生长,发展成具有严整结构的细胞组织以及树干和树叶形态,最终形成了独特的“物质空间载体”。同样城镇建设过程具有与生物有机体相似的特征,都需要严整、有序并且相互协调的结构和要素,只不过是与生物的物质空间有所差异而已(图3)。

图3 健康的细胞组织:显微镜下的社区规划[6]

图4 基于生物高效低耗原理的类比分析体系

因此,基于生物高效、低耗的生物原理,本文建立生物层面与城市层面的类比研究(图4)。从而检验城市形态结构与功能的协调度,城市生活方式以及城市发展等方面的问题,最终实现城市结构和功能的协同优化,引导低碳生活以及城市科学合理发展,减少碳排放量。这也是城市走向经济、社会、生态融合的“内生型”低碳化发展的重要方向。

(二)城市“外生型”低碳化

城市发展模式和资源利用存在着密切关系。可以说现代城市的快速发展都是建立在生化资源利用基础上的,其后果是全球气候暖化现象加剧,因而城市唯有选择低碳生态发展模式才是最有效的减排途径。城市发展除了依靠调整“内生型”导向的低碳发展模式外,还要依靠“外生”低碳化手段加强城市碳减排。为此加强现代技术手段和系统的城市管理体系的应用和推广已成为城市“外生”低碳化的重要措施(图5)。

图5 “外生型”低碳化导向图

1.加强建筑领域的低碳节能技术应用

有关数据表明,城市碳排放的60%来自于维持建筑本身的功能使用上,而且随着全球城市化的快速推进,全球城市的开发建设量必将逐年上升,因此建筑行业的减碳幅度成为低碳发展的关键领域。

图6 德国汉诺威隆斯堡低碳节能社区[7]

就我国城市发展现状而言,低碳建设越来越受到重视,并已写入国家发展规划中。为减少建筑领域的碳排放,转变思维观念,走向集约设计、自然设计、效率设计以及适应设计和循环设计应成为行业的导向标。近年来在欧洲很多国家流行的“被动节能建筑”可以几乎不依靠人工能源的基础上,达到人类正常生活需要,实现大幅度的减碳功能(图6),这在奥地利和德国等国家已经成为现实。

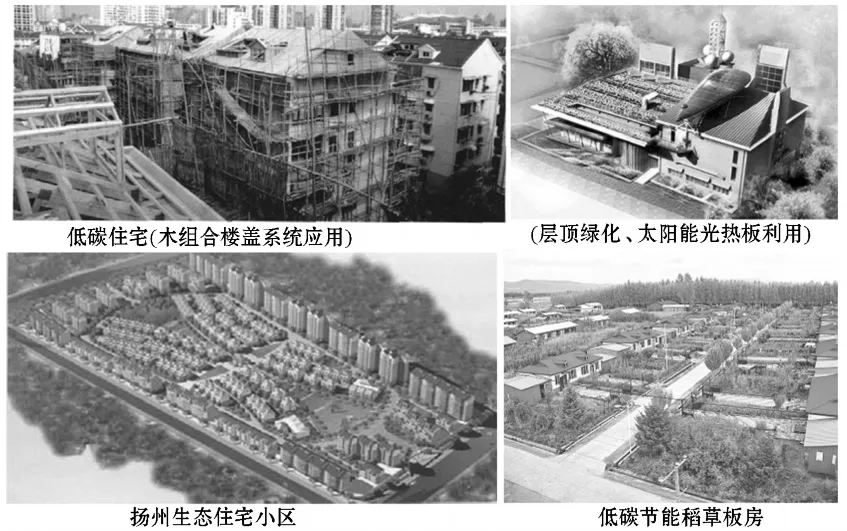

图7 低碳节能技术的应用

我国的低碳节能建筑正处在广泛的试验和推广阶段(图7)。国内正在试点的民用木结构建筑,采用木结构与混凝土相结合的方式,其木质非承重内分隔墙、木桁架屋盖系统与木结构组合楼盖系统等新技术节能低碳效果明显。例如,一栋典型的木结构建筑可储存约29吨二氧化碳,相当于一辆客车行驶五年所产生的二氧化碳排放量(约12 500公升汽油);其节能方面,采暖耗能为每平方米25.38瓦,比砖混复合保温结构住宅每平方米 43.75 瓦节省41.99%[8]。此外,运用生态设计作为手段,实现建筑的低碳、节能受到业界的高度重视。低碳技术措施包括采用太阳能、风能等清洁能源,住宅和公建采用被动节能建筑,同时考虑街区微气候环境。

2.低碳交通技术及其运行模式

低碳交通是城市建设的又一关键领域。交通系统对减少城市能源消耗和二氧化碳排放主要体现在交通模式选择和交通设施使用效率[9]。交通模式选择应考虑城市交通工具对碳排放量和经济社会环境的复杂影响,因而应首先考虑有利于步行和自行车交通优先发展,其次是建立以公共交通为导向的开发模式,而小汽车模式是最不利于城市发展,应适当控制。基于这样的交通发展模式是为了建立一个有秩序指向的多模式叠加与协同复合的交通网络系统。

近年来改善高碳化石燃料的低碳交通工具开发较快,其基本原理是采用“脱碳燃料”作为新型节能汽车的动力来源。深圳华世未来泊车设备有限公司综合城市快速公交BRT及地铁原理,研制出一种依靠电力而且节能节地的低碳高架“立体快巴”。该技术完全采用电力驱动,利用700V电力及超级电容实现快速充电,彻底实现有害气体零排放。另外建设中在站台顶面以及天桥顶盖可设有

太阳能光伏板,为车辆及站台提供有效的清洁电力能源,可减少碳排放及彻底实现零污染(图8)。

低碳交通工具的采用为城市碳排放量减少提供了可靠的技术途径,然而采用单一的技术手段并不能真正实现城市交通低碳。城市交通是复杂的系统,与城市规模、土地利用模式、居民出行有非常密切的关系,因而,城市交通模式的选择是关键。通过城市总体规划布局、公共交通模式、高效交通管理体系完全可以降低城市交通碳排放。

图8 低碳节能“立体快巴”①深圳华世未来泊车设备有限公司[EB/OL].www.hsfuture.com/ehbus.htm.

二、低碳城市发展的核心价值取向

(一)低碳社会模式的选择

人类社会自从有了城市,城市就承载了人类大多数梦想与灾难。城市既创造了世界的进步,同时也深刻地改变了人类的家园。从人类发展史表明,农耕文明与生态环境大体上是和谐的,传统农业基本上是一种循环式的生产生活方式。然而,三百年的工业文明发展历程就消耗了地球资源的60%以上,这种以资源消耗为主要特征的“资源经济”,破坏了自然生态平衡,使地球二氧化碳浓度人为地增加五倍,导致全球气候变暖。这一切促使我们要深刻反思工业文明发展进程的模式是否可持续。可以看到这种单纯向自然“索取”,与自然脱钩的不可循环的经济社会模式正在将人类推向生存危机的边缘。因此,在自然选择和人类社会选择的双重作用下,全球迈向低排放、低能耗、高效的低碳生态模式是实现可持续发展的有效途径,是引导社会简约生活模式和新型幸福观的“助推器”。

低碳社会实质上是高效的社会发展模式。社会公共服务设施布局优化,减少居民大外围出行;加大废物资源的循环利用,实现城市清洁生产;增加低碳节能基础设施的使用;促进具有生态高效性的多样化生活方式选择[10]。因此,我们要探寻一种“生态共生的城市化”发展模式,改变传统居住、工作、休闲分离的功能模式,迈向“三位一体”复合多样的社会运行模式。这种模式是顺应低碳时代发展需求,发展所依赖的手段从单一的“技术”推动走向“技术+理性价值”的复合推动。

(二)宽泛的低碳生态价值观

自然生态系统中“物竞天择,适者生存”的法则同样适用于社会生态系统。人作为社会生态系统的个体,其生活方式选择、价值取向都与碳排放多少有密切相关性。从历史发展进程而言,人类作为地球的主人,正在经受着为追求工业化而带来的气候暖化带来的不利影响。从价值取向的本质而言,这是人类只顾经济发展而不计环境后果的狭隘价值观导向所致。正是这种不计自然成本的价值观驱动世界各国快速发展经济,实现“国民生产总值”逐年增加的愿景。

然而,事实已经证明,恰是人与自然片面割裂的狭隘世界观,从而导致全球环境危机的加剧,这向我们昭示了为狭隘价值观而付出的代价也是巨大的,同时也启示我们塑造“宽泛的低碳生存价值观”,重建“绿色社会”的必要性和紧迫性。这种宽泛低碳生态价值观是基于自然与人类共生的理念,是人类融入自然之“网”的生态价值取向,在合理促进经济利益和人类利益的同时,也包含了环境的利益和自然的利益,实现人与自然“共赢”。可喜的是人类为追求人与自然共生,建设理想家园方面已经迈出了艰辛的一步,全球待兴的低碳城、生态村都在积极探索和建设中,包括英国建设的零化石能耗的贝丁顿生态社区,以及中国已经规划和在建的唐山曹妃甸低碳城、天津低碳生态城、上海东滩低碳生态城等。这正是人们理性选择适合生存家园的价值观表征和有效行动。

(三)技术与环境的价值伦理

工业化革命后,技术的进步加速了人类迈向现代化发展的进程,成为了经济发展的核心推动器,创造人类史上的新奇迹。然而从一定意义来说,这种以大量能源消耗的技术既创造了人类的未来,也破坏了和谐的地球家园。这在生态主义者的笔下,指责为制造生态危机、能源危机、社会异化等灾难的罪魁祸首[11]。为此,环境革命的到来,引发人们反思技术发展背后的环境问题。长期以来,人类一如既往追求技术的进步,却割裂了技术与社会意识形态的有机联系,形成了先发展后治理的不可循环模式。

因此,建立技术进步与环境和谐的价值伦理观是低碳生态城市建设的基础。在低碳时代我们更应秉承这一宗旨,一方面我们需要开发低碳节能技术减少城市各领域的碳排放;另一方面需要坚持环境价值观,为未来可持续发展提供广阔的绿色空间。

三、低碳时代城乡规划的变革

当今世界已经进入了一个低碳发展时代,城市作为碳排放的主体区域正肩负着发展和减排的双重压力。就中国而言,我们拥有世界最多的人口,正在经历着人类社会史无前例的工业化、城市化进程,我们未来的工业化和城市化还需要大量的空间承载与资源、能源支撑,同时也面临着资源环境条件的约束。因此,作为城市低碳源头的城市规划及时转变思维,为应对全球气候变化,降低城市碳排放量,建构低碳导向的城市规划体系成为“低碳时代”赋予规划师的责任。

(一)低碳导向的城乡规划目标和理念转变

现行城市规划编制体系更多强调了技术上的合理性,缺乏对城市环境系统和城市能效、城市应对极端气候条件下城市安全的深层考虑,从碳足迹为目标的规划更为少见[12]。基于规划编制现实问题和气候变化情况,从低碳导向的城市规划目标体系出发,建构融合多学科交叉研究的平台,将低碳理念落实到用地布局、交通模式、产业和生活设施建设中是当务之急(图9)。

图9 低碳规划的目标体系

当前,我国的城乡规划需要探寻一种“低碳生态共生”的规划理念。我们需要整合传统农耕质朴、简约的传统思想,拓展传统阴阳共济的乡居生态经验,探寻低碳生态的城市化模式。Denise Pumain等学者对城市空间结构的研究表明,城市由各自组团的地域竞争与强化模式发展走向整体的网络协同发展模式是必然趋势[13]。而传统的城市规划正是缺乏从交通系统、土地利用模式、产业体系、基础设施配置以及居住体系和碳汇系统等方面去构建城市整体协同发展的空间模式。因而,从城市整体空间角度,构建与自然协同以及城市内部要素间的协同体系,促进城市在多尺度层面的网络化连接系统是低碳城市建设的关键[14]。

(二)城乡规划工作视野的拓展

城市不可循环问题的出现与城市能源结构、经济发展模式和社会发展等有密切关系。从城市空间系统来看,传统城市尤其类似我国以粗放型经济发展模式下的城市,物质流和能量流运转依赖大量不可再生资源和外部系统的支持,是一种“过度新陈代谢”过程,导致废物和二氧化碳排放过多。城市化表征明显体现的是注重“数量型”。

图10 多维度解析低碳城市的规划和建设

以往城市规划仅仅关注城市经济增长、空间发展和土地利用的工作范畴已经远远不够,还需要从城市视为生态巨系统的有机组成部分的整体视野下,秉承低碳生态价值观,全新思考资源和能源节约,循环利用和管理的内容。因此,城乡规划视野拓展应从自然、社会、经济系统的综合平衡层面上,建立自然和谐、社会公平、经济高效的城市复合生态系统,在规划中融入低碳、生态、集约发展的原要求,引导规划科学合理,促进城市资源节约和循环利用。从城市空间发展和城市功能布局以及空间要素之间协同发展对降低碳排放、改善区域环境的贡献程度等综合角度,考量城市空间整体环境质量,反映的是城市环境质量维度层面,即体现的是城市空间发展的“低碳协调度”。同时从城市空间发展对于资源消耗、能源利用等角度,考量城市空间系统在新陈代谢的输入系统中各类“流”(能源流、信息流、物质流)的输入作用下城市产生的效能,以及对环境的影响,反映的是城市数量维度层面,即体现城市的“低碳发展度”。最后要从城市可持续发展的潜力、“资源—经济—社会—环境”发展链条等角度,考量城市空间布局是否具有远景的发展目标,评价城市空间与功能发展是否是建立一种彼此匹配,高效发展的模式,反映的是城市空间可持续发展能力和潜力的时间维度层面,即体现的是城市发展“低碳持续度”。因而,建立在衡量城市的“低碳协调度”、“低碳发展度”和“低碳持续度”基础上的城乡规划和建设体系,将有助于从城市环境质量层面、城市发展“数量”层面和城市可持续发展力的时间层面上考量低碳城市的空间结构低碳化组织模式和协同关系,有效推动低碳城市建设(图10)。

全球气候变化已将全球城市推向低碳城市发展模式之路,转变传统的城市规划和建设思维,构建新的规划理论体系指导低碳实践成为当务之急。因此,作为时下的城市规划师需要深刻理解低碳城市内涵,秉承低碳时代的城市建设理念,树立良好的生态共生价值观是科学规划的基石。低碳城市作为气候变化时期的应对途径,其理念和原理对当今的城市规划冲击很大。未来需要从气候和生态层面上考量城市规划的综合生态观、可持续发展观,以期超越“低碳”,真正实现城市与自然的融合共生。

[1]周岚,等.低碳时代的生态城市规划与建设[M].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[2]中国城市规划学会.城市规划读本[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.:1.

[3]DOUGLAS I,GOODE D.Handbook of Urban Ecology[M].UK:Routledge,2010.

[4]吴良镛.环境科学导论[M].北京:中国建筑工业出版社,2001:232.

[5][日]黑川纪章.黑川纪章城市设计的思想与手法[M].覃力,等,译.北京:中国建筑工业出版社,2004:3,12.

[6][美]沙里宁.城市:它的发展、衰败与未来[M].顾启源,译.北京:中国建筑工业出版社,1986:10.

[7]DROEGE P.Urban Energy Transition - From Fossil Fuels to Renewable Power[M].Netherlands:Elsevier,2008:329.

[8]陶亮,曹晶.中加联手打造低碳节能建筑新方案[J].城市住宅,2010,(4):95.

[9]HICKMAN R,HALCROW.Low Carbon Transport in London [J].Urban Design and Planning,2009,(10):151-153.

[10]FUJIMOTO J,POLAND D.Mitsutaka Matsumoto Low-Carbon Society Scenario:ICT and Ecodesign[J].The Information Society,2009,25:139-151.

[11]沈清基.城市环境革命与城市发展[J].城市规划,2000,(4):23 -30.

[12]FELICIANO M,PROSPERI D C.Planning for Low Carbon Cities:Reflection on the Case of Broward County,Florida,USA[J].Cities,2011,(4):1 -12.

[13]PUMAIN D,SANDERS L.Ecopolis:Architecture and Cities for a Changing Climate[M].New York:Springer Netherlands,2009:341.

[14]BAGNASCO A.Cities in Contemporary Europe[M].Italy:Università degli Studi di Torino,2010:67.

[责任编辑 王 春]

The Development-oriented of Contemporary Urban and Urban-rural Planning Transformation in Low-carbon Era

ZHANG Hong-bo1,2,XU Su-ning1

(1.School of Architecture,Harbin Institute of Technology,Harbin 150006,China;2.School of Architecture and Engineering ,Heilongjiang Institute of Science and Technology,Harbin 150027,China)

Global climate change has become a hot issue of the whole world.However,the current urban-rural planning has not met the needs of low-carbon development in some respects.In order to deal with the thinking of urban-rural planning,this paper analyzes the connotation of low carbon cities.First of all,based on the analogical analysis of the biological level and city-level,the paper analyzes the endogenous-type low -carbon.From the analysis of modern technical means and systems of urban management system,the paper analyzes the extrahepatic– type low-carbon of the city.In addition,the paper analyzes the core values orientation of low -carbon urban construction from three aspects,including mode selection of low -carbon society,broad ecological values??of low -carbon city,value ethics of technology and environment.Based on the needs of transformation,this paper puts forward the target system of low - carbon city,the conceptual paradigm shift,and the transformation demand of Urban-rural planning.

low-carbon city;urban-rural planning;development-oriented

X826

A

1009-1971(2011)05-0059-07

2011-08-27

国家自然科学基金项目“应对特殊气候变化的寒地城市基础设施规划研究”(50978065)

张洪波(1978-),男,黑龙江哈尔滨人,讲师,博士研究生,从事低碳城市规划与设计研究;徐苏宁(1957-),男,黑龙江哈尔滨人,教授,博士生导师,从事城市设计及其理论、气候变化条件下城市防灾与基础设施规划研究。