伞形科棱子芹属部分种类果实结构的比较解剖学研究

2011-12-31刘启新宋春凤

王 珂,张 勇,2,刘启新,①,宋春凤

〔1.江苏省·中国科学院植物研究所(南京中山植物园),江苏 南京 210014;2.南京出入境检验检疫局,江苏 南京 211106〕

棱子芹属 (PleurospermumHoffm.)由 Hoffm ann于1814年建立[1],是伞形科 (Ap iaceae)中的一个重要类群,主要分布在亚洲北部和欧洲东部,尤以喜马拉雅山地居多,其中大部分种类在中国,约有 40种,主要分布于云南西北部、四川西部、西藏、青海等高海拔地区[2]。

在经典分类系统中,棱子芹属的种类主要以果实、苞片和叶片性状作为划分依据。从外部形态看,该属的显著特征是分生果中的外果皮常疏松、果棱显著、总苞片和小苞片均发达,且大多数种类的苞片常分裂和具有白色膜质边缘,叶片常 1~3(4)回羽状分裂。该属的果实外部形态可以分成几种类型,但是识别和区分果实类型相同的种类常常比较困难。如:特产于中国的松潘棱子芹 (PleurospermumfranchetianumHem sl.)与宝兴棱子芹〔P.benthamii(W all.ex DC.) C larke〕、西藏棱子芹 (P.hookeriC larke var.thomsoniiC larke)与太白棱子芹(P.giraldiiD iels)、康定棱子芹(P.prattiiW olff)与瘤果棱子芹 (P.wrightianumde Boiss.),彼此间无论是植株形态还是果实外形都有很高的相似性,单从外部形态进行两两区分比较困难,甚至近年来已有学者将康定棱子芹并入瘤果棱子芹[3]。

目前,有关棱子芹属植物的研究较少。国外的植物学家主要对分布于欧洲的少数种类进行过居群生物学和发育生物学研究[4-7],而对于分布在中国西南地区的大量本属种类,除经典分类外,只针对某些种的果实解剖结构、染色体核型、花粉形态、植物化学成分等方面有研究报道[8-14],尚未开展过系统的果实解剖结构方面的研究。

因此,作者选取以上 6个种类为研究对象,通过对其成熟果实进行解剖观察,一方面从果实解剖学的角度探讨彼此间的性状特点和分类关系,另一方面借此加深对该属果实内部结构的认识,为探讨上述种类的种间关系以及棱子芹属的系统演化关系提供果实解剖学依据。

1 材料和方法

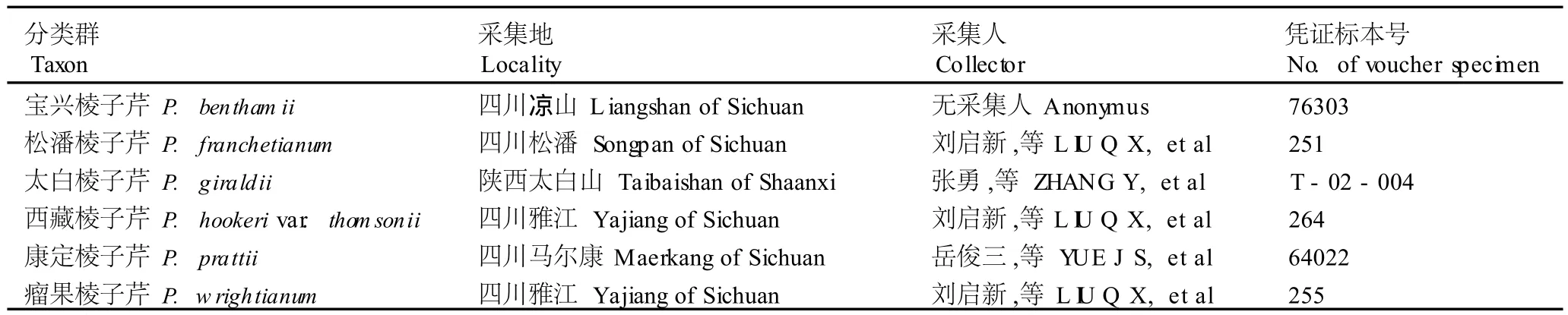

供试种类的凭证标本信息见表 1,凭证标本均存放于江苏省·中国科学院植物研究所植物标本馆(NAS)。松潘棱子芹、西藏棱子芹、太白棱子芹和瘤果棱子芹的成熟果实取自新鲜植物,宝兴棱子芹与康定棱子芹的成熟果实取自腊叶标本。

取自腊叶标本的干燥果实经温水浸泡及氢氟酸软化后,流水冲洗 24 h,保存于 FAA固定液 (体积分数 70%乙醇、冰乙酸和福尔马林按体积比 90∶5∶5配制);新鲜果实用 FAA固定液在野外现场固定。采用常规石蜡切片法制片[15-17],间断性连续切片,切片厚度 15μm,番红 -固绿对染,中性树胶封片。果实解剖结构观察以果实中部横切面为主,用 OLYM PUS BH 2型光学显微镜进行观察、测量和记录,选择有代表性的切片拍照;测量数据为5~10个切片的平均值。

表1 棱子芹属供试种类凭证标本信息Tab le 1 In form a tion of voucher specim ens of tested species in P leu rosperm um Hoffm.

2 结果和分析

2.1 果实横切面解剖结构的观察结果

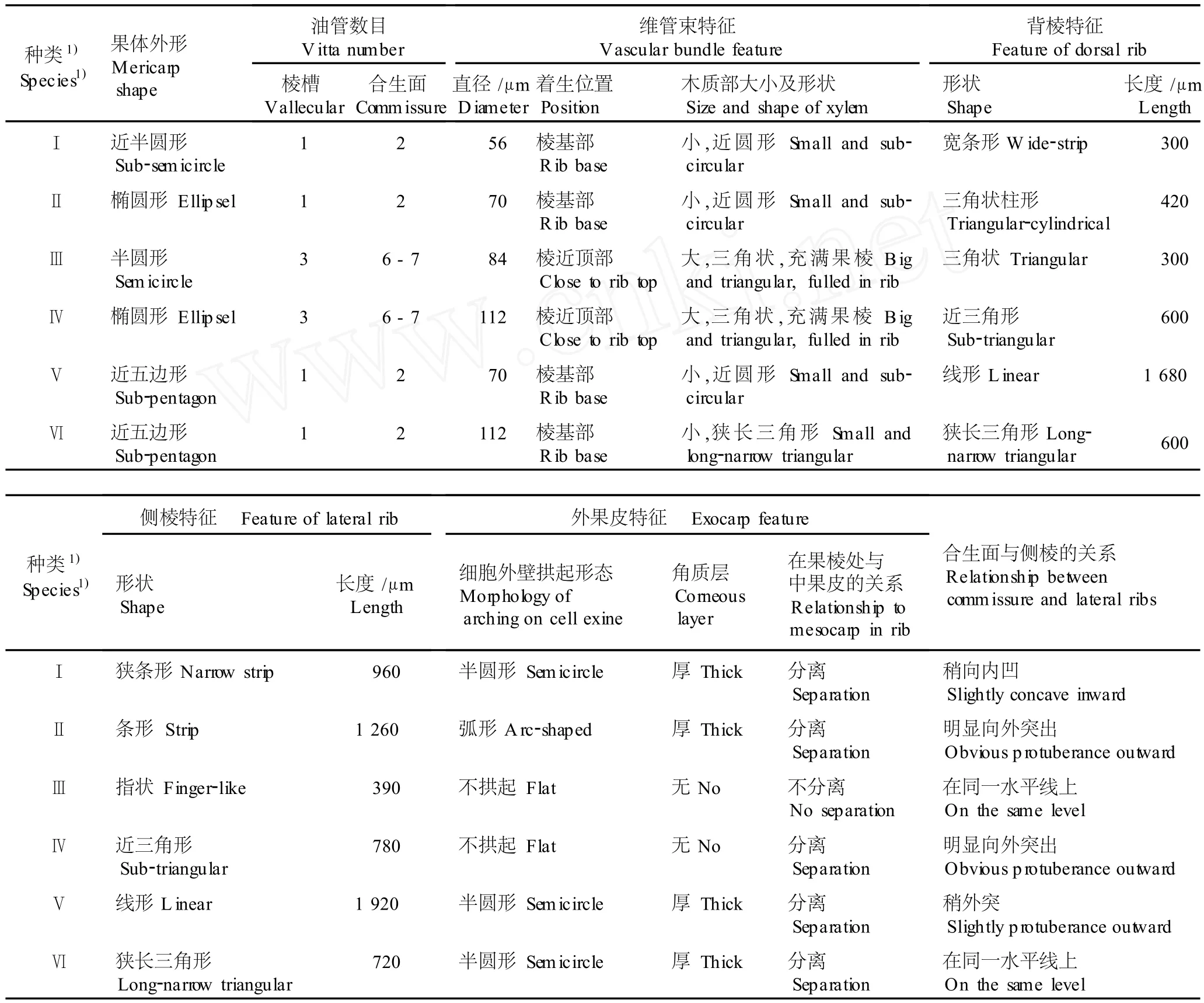

供试 6种植物果实横切面全形、果棱及果皮和油管的结构见图版Ⅰ。果实横切面部分结构特征的比较见表2。

2.1.1 宝兴棱子芹(图版Ⅰ-1,7,13)果实横切面外廓近半长圆形,长 4.08mm、宽 1.38mm;果体形状近半圆形,长 2.45 mm、宽 0.82 mm。两侧棱位于合生面之下。

表 2 6种棱子芹属植物果实横切面解剖性状比较Tab le 2 Com par ison of ana tom ica l character istics ofm er icarp tran sections of six species in P leu rosperm um Hoffm.

外果皮细胞 1层;细胞形态较为完整,大小不等,其中外壁向外半圆弧状拱起,致使外表面参差不平,表面有厚的角质层;细胞内有黄色结晶。中果皮退化,薄壁细胞层数少,层次不清,呈薄层状,在棱槽处与外果皮和内果皮紧密结合不分离,在果棱处与中果皮分离。内果皮细胞 1层,极薄,与中果皮和种皮不分离。

5个果棱不等长,其中背棱长300μm、侧棱长960 μm,侧棱长度约为背棱的 3倍。棱基部膨胀隆起,稍呈三角形。背棱宽条形或三角状条形,中空;侧棱狭条形或宽线形,基部稍宽且中空。每棱 1个维管束,较小,位于棱基部,圆形,径向长 56μm。棱槽宽,其中两背棱间的宽度明显小于背棱与侧棱间的宽度。

种皮为 1层方形细胞,较大,排列整齐。胚乳呈拱条状,径向长 2.00mm,背部呈波浪状,腹部中段向内凹;胚乳细胞内有结晶。油管位于中果皮内,紧贴内果皮,大小近相等,径向长约 98μm;其中每棱槽有油管 1个,位于棱槽中部,合生面油管有 2个。

2.1.2 松潘棱子芹(图版Ⅰ-2,8,14)果实横切面外廓长扁圆形,长 4.32mm、宽 1.05mm;果体形状近椭圆形,长 2.00 mm、宽 0.78mm。两侧棱位于合生面之上,并且合生面明显外拱,中央脊明显突出。

外果皮细胞 1层,细胞大,细胞外壁向外弧形拱起,表面有很厚的角质层;外果皮稍膨胀,在腹部中部中断。中果皮高度紧缩,层数不清,近呈线形;未见内果皮。

背棱明显短于侧棱,其中背棱长 420μm、侧棱长1 260μm。背棱三角状柱形,侧棱条形,均中空。每棱有 1个维管束,小,着生于棱基部,圆形,细胞排列紧密,径向长约 70μm。棱槽较宽,其中两背棱间的宽度稍短于背棱与侧棱间的宽度。

种皮为 1层长方形细胞,排列整齐。胚乳呈椭圆形,径向长 1.44mm。每棱槽有 1个油管,合生面有2个油管;油管较小,径向长约 108μm。

2.1.3 太白棱子芹 (图版Ⅰ-3,9,15)果实横切面外廓半圆形,长 2.28 mm、宽 1.20mm。两侧棱与合生面平齐。

外果皮细胞 1层,在棱槽部位的细胞薄而收缩,且外壁不拱起,在果棱中上部的细胞稍外拱,表面无角质层,细胞内有时有色素沉积;外果皮不膨胀,外、中、内 3层果皮结合紧密。中果皮层次不清,极薄,呈线形。内果皮 1层长柱形细胞,横列,排列整齐。

果棱短,基部不隆起,棱内不中空,顶部的细胞收缩而狭窄。侧棱长于背棱,侧棱指状,长 390μm;背棱三角状,长 300μm。每棱的中下部有 1个大型的外韧型维管束,韧皮部常被挤毁,导管着生在棱的近顶部,木薄壁细胞发达,充满整个果棱的中下部,有分泌腔;维管束径向长 84μm。棱槽均宽。

种皮为 1层长方形细胞,横列,排列整齐。胚乳近椭圆形,腹面微内凹,径向长 1.50 mm。每棱槽有油管 3个,合生面每侧有油管 3~4个;油管径向长约72μm。

2.1.4 西藏棱子芹 (图版Ⅰ-4,10,16)果实横切面外廓菱状椭圆形,长 3.36mm、宽 1.92mm;果体呈椭圆形。合生面明显外拱,位于两侧棱之下。

外果皮细胞 1层,位于果棱顶部的明显膨大;细胞外壁不拱起,表面无角质层;外果皮膨胀,与中果皮分离。中果皮细胞常 2~3层,收缩。内果皮 1层长方形细胞,横列。

侧棱稍长于背棱,其中背棱长 600μm、侧棱长780μm;背棱和侧棱呈近三角形,基部隆起,上部缢缩,顶端尖;棱内无薄壁细胞。每棱内的中下部有 1个大型的外韧型维管束;韧皮部被挤毁,位于棱的中上部;木薄壁细胞发达,充满整个果棱的中下部,并且由下至上细胞渐小渐密,在基部两侧各有 1个特大细胞;维管束径向长约 112μm。棱槽稍宽。

种皮细胞 1层。胚乳呈肾形,径向长 1.56 mm,背部微波状,腹面稍内凹。油管均匀分布在果体周围;每棱槽有油管 3个,其中两端的油管分布至相邻的 2个果棱下部;合生面每侧有油管 3~4个;油管径向长约140μm。

2.1.5 康定棱子芹 (图版Ⅰ-5,11,17)果实横切面外廓半圆形,长5.04mm、宽2.94mm;果体形状近五边形。合生面位于两侧棱之下,稍外突,中央脊外凸。

外果皮细胞 1层;外壁向外半圆形拱起,表面有厚角质层;外果皮轻微膨胀,在背部与中果皮分离或偶尔在油管处有连接,在腹面与中果皮结合紧密。中果皮完全收缩呈薄层,线状。未见内果皮。

5个果棱均等分布,呈线形,基部稍隆起;侧棱近等或稍长于背棱,背棱长1 680μm、侧棱长1 920μm。棱中空,仅有1个小型的外韧型维管束 ,径向长70μm,着生在棱基部,圆形,细胞排列紧密。棱槽宽。

种皮为 1层长方形细胞,排列整齐。胚乳近五边形,每边微内凹,径向长 1.08mm。油管 6个,均匀分布于果体,其中每棱槽 1个油管,合生面有 2个油管;油管径向长约 120μm。

2.1.6 瘤果棱子芹 (图版Ⅰ-6,12,18)果实横切面外廓半圆形,长 3.36mm、宽 2.40mm;果体近五边形。合生面与两侧棱平齐,中央脊稍外凸,且顶端内凹。

外果皮细胞 1层;细胞的外壁向外呈半圆形拱起,表面有很厚的角质层;外果皮与中果皮明显分离,但膨胀不强烈。中果皮细胞3层,呈条形,其中外侧1层收缩,无细胞形态,内侧 2层为整齐的长方形细胞,横列。内果皮 1层长方形细胞,横列,常与中果皮分离。

5个果棱近等长,背棱长 600μm、侧棱长 720μm;果棱下部呈近三角状,上部狭窄呈条形,多为空腔,并且在棱槽中部或棱的基部外果皮有时向外异常突起呈副棱状。每棱的基部或中部有 1个维管束,呈狭三角形,径向长 112μm;其下部的木薄壁细胞稍多,上部的韧薄壁细胞收缩呈线状;维管束可见导管数个,韧皮部被挤毁。棱槽很宽。果棱基部隆起呈三角形。

种皮为 1层方形细胞,排列整齐,细胞内侧有色素沉淀。胚乳近五边形,径向长 2.16 mm,其中腹面深内凹,其余每边微内凹。每棱槽有油管 1个,位于棱槽中部;油管径向长 168μm。

2.2 果实解剖结构的综合分析

如同其他伞形科植物的果实一样,6种植物的果实横切面的解剖结构包括果实、果体、果棱和胚乳等形状,以及果壁、油管和维管束等结构系统。

广义的果实形状可以分为果廓形状和果体形状,前者主要反映出果棱之间的关系,后者常常与胚乳的形状有关。果廓、果体和胚乳三者的形状可同形,但常不同形。

供试植物的外果皮、中果皮和内果皮 3层结构很清晰,但果壁均很薄,外果皮和内果皮均为 1层细胞,中果皮为多层细胞,但细胞层数少,常 1~3层,且多皱缩,不易区分。内果皮与种皮不分离或愈合。

棱子芹属植物的 5个果棱均发达,但长短有差异。棱内 5个维管束明显,但大小有异。果棱与维管束都位于中果皮内,二者密切相关。维管束发生于中果皮内,大小不等,大者充满果棱,小者常常位于果棱基部。果棱则是维管束外围的中果皮向外突出延伸形成的。侧棱和背棱的大小、形状以及在果体上分布距离均有差异。

6种棱子芹属植物的中果皮与内果皮之间均有油管,围绕果体均匀分布,位于 2个果棱间的棱槽部位和 2个侧棱间的合生面部位,分别称为棱槽油管和合生面油管。合生面油管数一般是棱槽油管数的 2倍。

3 讨 论

3.1 供试 6种棱子芹属植物间的关系

本文涉及的 6种棱子芹植物两两之间在外部形态上有许多相似点,极易混淆,但是,从果实解剖特征看,它们彼此间仍有着一定的差异,这些差异形成了不同种类的性状特征,同时也为彼此间的分类提供了佐证。

3.1.1 宝兴棱子芹和松潘棱子芹 从外部形态看,二者比较相似,均为粗壮草本,茎直立、中空、有棱;叶片的末回裂片稍宽且多裂;复伞形花序较大而顶生,均有极发达的总苞片和小总苞片,并且苞片都具有白色膜质边缘;果实表面均密生水泡状微突起。

在果实解剖结构上二者的共同特征为:均属于果体背腹压扁、侧棱显著长于背棱的类型,并且果棱内无中果皮,维管束较小,每棱槽仅 1个油管,外果皮细胞外壁向外呈半圆状拱起,且有厚的角质层。二者的果实解剖结构差异为:宝兴棱子芹的果体近半圆形,合生面稍向内凹,侧棱顶部位于合生面之下,外果皮细胞内有黄色结晶,胚乳呈拱形、腹部明显内凹,胚乳细胞内有结晶,果棱基部不隆起;而松潘棱子芹的果体呈椭圆形,合生面明显向外凸出,侧棱位于合生面之上,外果皮细胞内无结晶,胚乳椭圆形、不内凹,胚乳细胞内无结晶,果棱基部膨胀隆起。由此可见,虽然二者的果实解剖结构有许多共同点,但主要特征有一定的差异,可以明显区别开来。

3.1.2 太白棱子芹和西藏棱子芹 从外形上看二者比较相似,均为矮小草本,叶片多回,末回叶片细小,主要在叶裂片的宽度以及苞片的分裂方式上有一定的差别,在鉴定过程中常常不易区分。

在果实解剖结构上二者均属于果体微背腹压扁、背棱和侧棱近等长的类型,并且果棱较短、中下部宽、上部缢缩、顶端尖,具大型维管束,木薄壁细胞充满果棱中下部,每棱槽有 3个油管,外果皮细胞外壁不向外拱起,无厚角质层,胚乳宽肾形。但二者间的果实解剖结构有一定差异:太白棱子芹的果体呈半圆形,合生面与侧棱在同一水平线上,外果皮不向外膨胀且紧贴中果皮,胚乳背部呈波状,棱槽油管 3个且均位于棱槽内;西藏棱子芹的果体呈椭圆形,合生面微向外凸,外果皮稍膨胀且与中果皮分离,胚乳背部呈弧形,3个棱槽油管中的两端油管分别位于相邻的 2个果棱下。二者最大的差异在于果体的形状及合生面与侧棱间的关系,虽然外果皮稍脱离中果皮 (可能与成熟干燥有关),油管分布有一定的差异,但是,相对其他性状而言,这些差异并非关键决定性状。由此可见,二者之间的关系很近。事实上这两个种的界限因为苞片分裂和萼齿之间存在诸多相近的特征而有疑问[3]。所以作者建议将二者合并为宜。

3.1.3 康定棱子芹和瘤果棱子芹 从外部形态看,二者的植株高度、叶片形态均相似,同时花序都为较大的顶生复伞形花序,总苞片和小总苞片都分裂并具有膜质边缘,果棱均呈明显的鸡冠状翅,因而近来有的学者将康定棱子芹并入瘤果棱子芹[3]。

在果实解剖结构上二者有许多共同特征:均属于果体不压扁的近等边五边形、背棱和侧棱均匀分布且近等长的类型,同时,外果皮与中果皮分离,有时果棱中没有中果皮,每棱槽仅有 1个小油管,果棱中上部狭窄、细长,外果皮细胞外壁向外半圆形拱起且具有厚角质层,胚乳呈五边形且每边微内弯。但二者的果实解剖特征有明显的差异:康定棱子芹的 5个果棱均狭长且呈线形,维管束位于果棱基部,很小且呈圆形,中果皮很薄且呈线状,胚乳腹面微内凹;瘤果棱子芹的 5个果棱下部均呈宽三角状、上部均呈狭窄条形;外果皮在棱槽中部或棱基部有呈副棱状的异常突起,维管束较大并着生在棱的中下部,呈狭三角形,其中下部的木薄壁细胞多,上部的韧薄壁细胞收缩呈线状,延伸至果棱顶端,中果皮有 3层细胞,呈条形。由于二者在果棱的形状和长度、维管束的大小和位置、中果皮的细胞层次和分布、外果皮膨胀突起等性状上有明显的差异,所以,作者认为二者应为独立的两个种,似以不合并保持两个独立的种为宜。

3.2 供试 6种棱子芹属植物果实解剖结构的重要特点

供试种类虽然不多,但可以从中看出一些棱子芹属的主要特征。它们最显著的共有特征是果棱比较发达(其中康定棱子芹和松潘棱子芹侧棱极其发达);整个外果皮常常向外膨胀,与中果皮分离,果棱常常中空(西藏棱子芹除外);中果皮均很薄或强烈收缩成线形。蒲高忠等[18]在研究滇芎属 (PhysospermopsisW o lff)和瘤果芹属 (TrachydiumL ind l.)的果实解剖特征时曾将少数棱子芹属种类作为外类群进行了研究,结果表明该属果实的果棱非常发达,外果皮膨胀,外表面有发达的角质层,棱槽内油管数为 1,与滇芎属和瘤果芹属均有明显差异。可见本文的结果与此有一定的吻合度。但这些特征是否是棱子芹属的全部共有特征,以及有多大的代表性有待后续的研究进一步验证。

供试 6种植物的果实解剖结构也表现出一定的属内多样性和代表性。1)果体的压扁程度:有几不压扁的近五边形(如康定棱子芹和瘤果棱子芹)、稍中度压扁的半圆形或椭圆形 (如太白棱子芹和西藏棱子芹)和明显背腹压扁的长半圆形 (如宝兴棱子芹和松潘棱子芹);2)果棱的长度:有侧棱与背棱近等长的(如康定棱子芹与瘤果棱子芹)、有侧棱稍长于背棱的(如太白棱子芹与西藏棱子芹)以及侧棱明显长于背棱数倍的 (如宝兴棱子芹与松潘棱子芹);3)外果皮及其细胞外壁:外果皮细胞外壁有呈半圆形拱起且有厚角质层的(如宝兴棱子芹、松潘棱子芹、康定棱子芹及瘤果棱子芹)、有不拱起且无角质层的(如太白棱子芹与西藏棱子芹);4)维管束大小和着生位置:有的小且着生在棱基部(如宝兴棱子芹、松潘棱子芹、康定棱子芹和瘤果棱子芹)、有的大而位于果棱中上部(如太白棱子芹与西藏棱子芹);5)棱槽油管数:有 1个的 (如宝兴棱子芹、松潘棱子芹、康定棱子芹及瘤果棱子芹)、有 3个的 (如太白棱子芹与西藏棱子芹);6)合生面与侧棱的关系:有位于同一水平线上的 (如太白棱子芹和瘤果棱子芹)、有微向内凹的 (如宝兴棱子芹)、有稍外突的(如康定棱子芹)和明显向外凸出的(如松潘棱子芹和西藏棱子芹)。

3.3 供试 6种棱子芹属植物果实解剖特征的意义

自D rude主要以果实特征建立了伞形科 3个亚科分类系统以来[19],人们普遍认为果实演化趋势是判断芹亚科(Ap ioideae)属间演化程度的主要依据,果体的压扁程度和果棱的发育程度决定了果实的主体演化程度。总体而言,芹亚科果实的演化趋势是果体由近不压扁到背腹压扁,由轻微压扁到极压扁;果棱由无到有,由不发达到发达,由近等长到不等长,直至背棱退化、侧棱发达。从观察结果看,供试的 6种棱子芹属植物既有较原始的也有较进化的,在一定程度上说明了棱子芹属植物的多样性和复杂性;同时,果实解剖特征也为探讨供试的 6种植物两两之间的分类关系和种类鉴别提供了确切的证据,特别是其中的果体形状、合生面与侧棱间的关系、侧棱的发达程度、外果皮细胞外凸程度及其角质层、外果皮膨胀程度及与中果皮是否分离、棱槽内油管数目、维管束的分布及大小、中果皮特征等,对棱子芹属都具有重要的分类学意义,可为今后进一步探讨棱子芹属的果实解剖结构的特征类型及其规律性提供借鉴,为属下分类系统的确立提供依据。

现代生物系统学认为:研究某一个类群的系统演化,就必须尽可能地搜集多方面的证据,通过分析和比较,才能做出客观的评价[20-21]。尤其是对于那些形态性状比较复杂或分类困难、争议较大的分类群更应如此,果实解剖结构性状就是常采用的研究资料之一。伞形科的果实形态及其解剖特征历来被分类学家所重视[22-24],已成为该科分族、分属以及分种的重要依据,许多研究工作也证明了果实解剖特征可为属下分类提供有力的依据[25-29]。因此,笔者认为今后应该在此基础上对棱子芹属做更加深入而全面的研究。

[1]Hoffmann G F.Genera Plantarum Umbelliferarum[M].Mosquae: Sum tibusAuctoris,1814.

[2]中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志:第五十五卷第一分册[M].北京:科学出版社,1979:133-184.

[3]Pan Z H,W atson M F.PleurospermumHoffm.[M]∥W u Z Y, Raven P H.Flora of China:Vol.14.Beijing:Science Press, 2005:40-51.

[4]B roz E.Floristic notes from the Sw ietokrzyskieMountains(Central Poland):Part2[J].Fragmenta Floristica etGeobotanica,1981,27 (3):321-330.

[5]M arkow skiR,ChojnackiW.The biology ofPleurospermumaustriacum(L.)Hoffm.in a relict locality of the Kashubian Lake D istrict [J].Acta Societatis Botanicorum Poloniae,1987,56(2):337-352.

[6]Vo lkova L V.Effectof the ecological and altitude gradients on the cenopopulation structure ofP.uralensein the Salair Range[J]. Ekologiya,1993,0(5):16-23.

[7]Volkova L V.B iological peculiarities of Ap iaceae in subnemoral forestsof the South-W estSiberia[J].Botanicheskii Zhurnal,2000, 85(12):1-12.

[8]张尊听.棱子芹属植物化学成分研究概况[J].咸阳师专学报:综合版,1994,9(3):15-17.

[9]李 涛,王天志,吴维碧.有潜在药用价值的棱子芹属植物[J].中药材,2002,25(1):12-13.

[10]陈 杰,方圣鼎.天山棱子芹化学成分的研究(Ⅱ)[J].中草药,1989,20(3):2-3.

[11]刘谦光,高永吉.药茴香籽挥发油成分研究[J].中国药学杂志,1991,26(10):593-594.

[12]危 英,张 旭,危 莉,等.黔产异叶茴芹挥发油化学成分的研究[J].贵阳中医学院学报,2004,26(1):62-63.

[13]秦慧贞,潘泽惠.伞形科植物染色体数目报告[J].植物分类学报,1989,27(4):268-272.

[14]聂泽龙,孙 航,顾志建.横断山区被子植物染色体研究概况[J].云南植物研究,2004,26(1):35-57.

[15]潘泽惠,吴竹君,溥发鼎.中国藁本属叶柄的解剖学研究[J].云南植物研究,1992,14(2):143-149.

[16]何兴金,王幼平,溥发鼎,等.中国独活属果实的解剖学研究及对独活属的修订[J].云南植物研究,1998,20(3):295-302.

[17]王年鹤,秦慧贞,黄璐琦,等.中药白芷的基原植物研究Ⅰ.中药白芷及其野生近缘植物的形态解剖[J].中国中药杂志, 2001,26(8):529-533.

[18]蒲高忠,刘启新.中国滇芎属果实解剖特征及分类学意义[J].植物资源与环境学报,2005,14(4):1-6.

[19]D rudeO.Um belliferae[M]∥EnglerA,Prantl K.D ieNaturlichen Pflanzenfam ilien:3(8).Leipzig:Verlag vonW ilhelm Englmann, 1898:116-145.

[20]路安民.被子植物系统学的方法论[J].植物学通报,1985,3 (3):21-28.

[21]路安民,陈之端.生物系统学:发展和机遇[M]∥牛德水.中国生物系统学研究回顾与展望.北京:中国林业出版社,1998: 1-4.

[22]刘启新,惠 红,李碧媛,等.中国伞形科变豆菜亚科的果实解剖特征及其系统学意义[J].植物资源与环境学报,2002, 11(4):1-8.

[23]刘启新,惠 红,潘泽惠,等.中国伞形科天胡荽亚科果实解剖特征及其系统学意义[J].植物资源与环境学报,2002,11 (3):1-7.

[24]秦慧贞,李碧媛,吴竹君,等.东亚和北美当归属(广义)的果实解剖和演化[J].西北植物学报,1995,15(1):48-54.

[25]袁昌齐,单人骅.中国当归属 (AngelicaL.)和山芹属 (OstericumHoffm.)植物的分类研究[M]∥南京中山植物园研究论文集编辑组.南京中山植物园研究论文集:1983.南京:江苏科学技术出版社,1983:1-17.

[26]陈晓亚,袁昌齐.紫花前胡的归属及其与朝鲜当归的分类学比较研究[J].南京大学学报:自然科学版,1987,23(1):23-31.

[27]陈晓亚,海吾德V H.柳叶芹属(伞形科)系统分类学研究[J].植物分类学报,1988,26(1):29-32.

[28]陈晓亚.当归属及其邻近属果实特征的数量分析[J].南京大学学报:自然科学版,1989,25(3):121-130.

[29]Roth I.Fruits of Angeosperm s[M].Stuttgart:Schweizerbart and Borntraeger Science Publishers,1977:1-329.

王 珂,等:伞形科棱子芹属部分种类果实结构的比较解剖学研究 图版ⅠWANG Ke,etal:Study on comparative anatom y ofm ericarp structure of som e PlateⅠspecies in P leurosperm um Hoffm.(Ap iaceae)