北京市社会公众防震减灾科普认知、需求调查研究*

2011-12-25邹文卫洪银屏翁武明林素菊

邹文卫 洪银屏 翁武明 林素菊

1)北京市地震局,北京 100080

2)清华大学媒介调查实验室,北京 100081

北京市社会公众防震减灾科普认知、需求调查研究*

邹文卫1)洪银屏1)翁武明2)林素菊2)

1)北京市地震局,北京 100080

2)清华大学媒介调查实验室,北京 100081

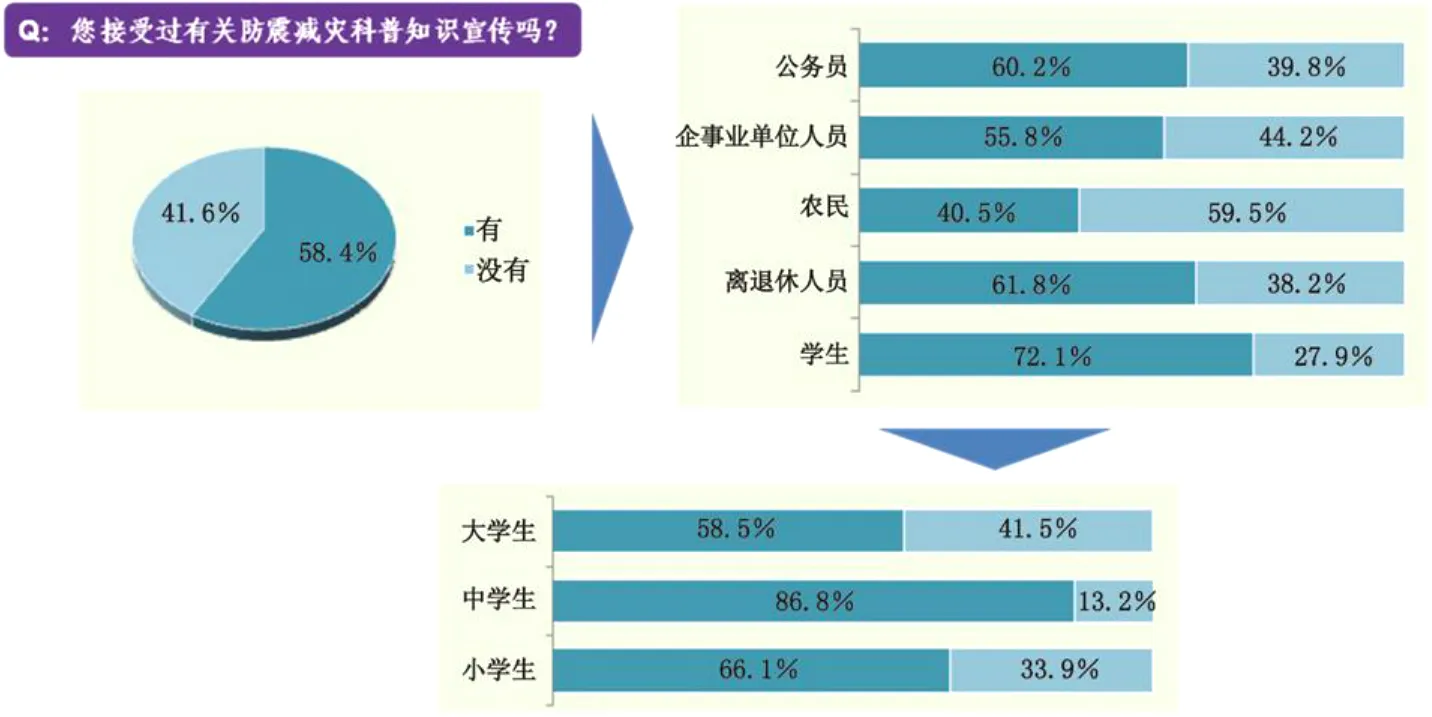

为全面系统地评价防震减灾科普效果、准确分析公众的防震减灾科普需求,在2010年上半年开展了面向北京市公众的防震减灾科普现状及需求调查研究。结果表明,58.4%的公众接受过防震减灾科普知识宣传,不同人群接受程度不一;公众对地震预报仍抱有较大的期望,大学生和农民的防震减灾科普知识水平较低;电视、报纸杂志和网络是目前公众获取防震减灾科普知识最主要的渠道;防灾减灾自救知识是公众最期待的科普内容;公众对北京市防震减灾科普工作总体满意度为3.4分(5分制)。本次调查和研究结果为今后新闻媒体应对和科学地开展防震减灾科普工作提供了理论依据。

防震减灾科普;北京公众;需求;满意度评价

引言

近几年,中国地震活动频繁,特别是2008年5月12日的汶川地震[1]和2010年4月14日的玉树地震[2-3],给国家和人民的生命财产造成了重大损失。灾害过后,如何提高公众对地震灾害和防震减灾工作的认识,整体提高公众防震减灾意识及避震、自救能力是摆在全国防震减灾科普工作者面前的重大课题。目前我国防震减灾科普工作明显存在着覆盖面不足、缺乏科普工作效果评估、科普形式创新不够、科普作品匮乏及专业科普人才严重短缺等问题[4]。为全面系统地分析防震减灾科普效果、准确了解公众科普需求,以便因势利导,在总结先前有关工作的基础上[5],北京市地震局与清华大学媒介实验室开展了北京市公众防震减灾科普现状调研工作。

本调查针对5类重点人群,即学生、农民、公务员、企事业单位人员以及以往防震减灾宣传中较少关注的离退休人员,进行公众防震减灾科普知识认知现状、防震减灾科普需求、防震减灾科普认知偏好及满意度评价以及公众对地震预报工作的认识和评价4方面内容的调研。此次调查研究由北京市地震局和清华大学媒介调查实验室联合开展,调研结果将为“十二五”期间北京市防震减灾科普工作及新闻媒体应对工作的有效开展提供参考决策依据,也为全国公众防震减灾科普认知及需求研究的开展提供借鉴。

1 研究方法

本次调查综合运用了多种定量、定性研究方法,以便获取不同层级人群的意见和看法。研究方法框架见图1。

定性研究采用焦点小组座谈会和深度访谈的方法。焦点小组座谈会召集不同公众群体代表,深入了解各阶层人群对防震减灾科普知识的认知现状及需求,为后期定量研究提供结构化思考框架;深度访谈对北京市14位相关委办局领导和专家学者进行访谈,获取他们对防震减灾科普工作的认识和评价,并就目前防震减灾科普工作中存在的难点征求具体的对策建议。

定量调查(表1)采取拦截/入户访问和网络在线调研相结合,广泛采集来自各阶层人群反馈的数据,为进行大样本数据论证分析提供数据支持。根据北京市统计局发布的数据,2009年北京实际常住人口为1755万,属于大样本抽样框。样本量的确定和精度的估算可以按照估计总体比例的公式来计算,考虑北京公众科普调查的性质,选择置信度为95%,t=1.96;估计北京公众防震减灾科普覆盖面为50%,可以算得1067个样本可满足统计需求。实际调查共回收样本1143份,其中有效样本1124份,有效率达98.3%。运用SPSS软件进行统计分析。

2 定量研究内容框架及重点问题设计

定量研究主要分4大部分:一是防震减灾科普知识在公众中的普及情况,二是公众对目前防震减灾科普工作的评价及对其形式和内容的偏好,三是公众对防震减灾科普工作的需求,四是公众对防震减灾工作的认知和评价。整体研究框架和内容如图2所示。

鉴于汶川和玉树地震后,不少网民对地震预报工作有着许多诟病和模糊认识,为了了解公众对此的看法和评价,特设计了有关对地震预报相关问题的认知及评价的题目[6]。同时,2010年在不同地区不同程度地出现了地震谣言流传的情况,而对于地震部门的辟谣措施和说法,也有网民质疑的声音。公众是否普遍持有同样观点,这也是我们在调查中所设相关问题的目的。同时,动物异常与地震发生之间的复杂关系,以及我们先前对此不恰当的宣传,都给公众造成了一些疑惑,而这种影响有多大,也是我们设计题目中重点考虑的问题。

表1 定量调查样本配额

图1 研究方法框架图

图2 研究内容框架图

3 抽样调查结论

3.1 公众防震减灾科普知识普及现状

(1)北京市防震减灾科普宣传工作有较大的提升空间。调查结果显示,总体上只有58.4%的公众接受过有组织的有关防震减灾科普知识宣传(防震减灾宣传活动、防震减灾讲座和参加防震减灾演练等),防震减灾宣传工作仍存在很大的提升空间(图3)。

(2)公众充分认识到建设应急避难场所的必要性(图4)。93.9%的公众认为有必要,但对应急避难场所知晓率仅为半数。

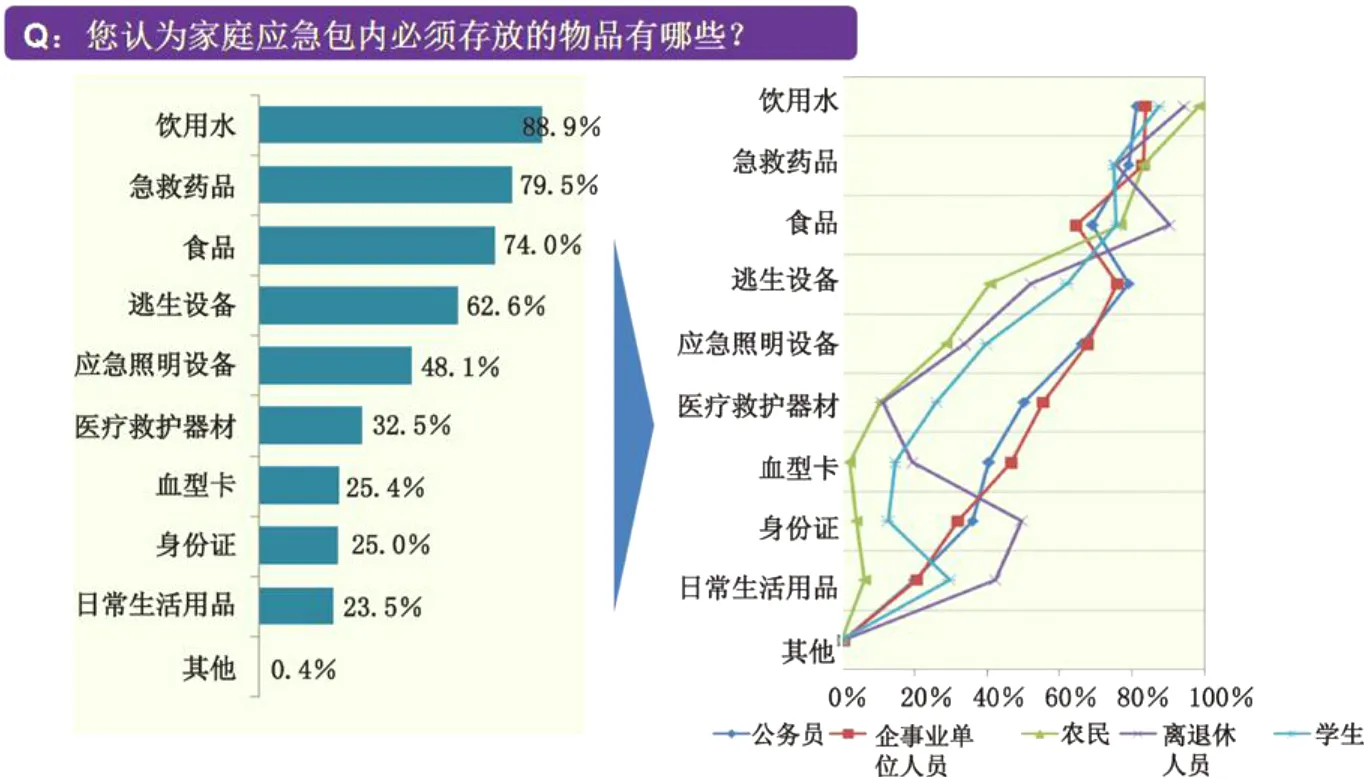

(3)公众具备基本急救和家庭应急包知识(图5)。61.1%的公众掌握了简易救护技术,不同群体学习渠道各异。公务员、企事业单位人员主要通过网络学习(67.4%,73.3%);农民、离退休人员学习渠道较单一,电视为主体(77.5%,84.8%);学生接受此项科普的主要途径是学校课堂(73.3%)。

(4)公众基本清楚不同场合避震及震后自救互救原则(图6)。具体细节有待巩固完善。公众对不同地点自救评价有差异,对街上的地震自救最有信心(5分制评价3.8分),对在商场中稍显信心不足(3.3分)。不同群体地震自救能力自我评价存在明显差异,公务员自我评价较差(最高3.3分),离退休人员自我评价最高(最高4.3分)。

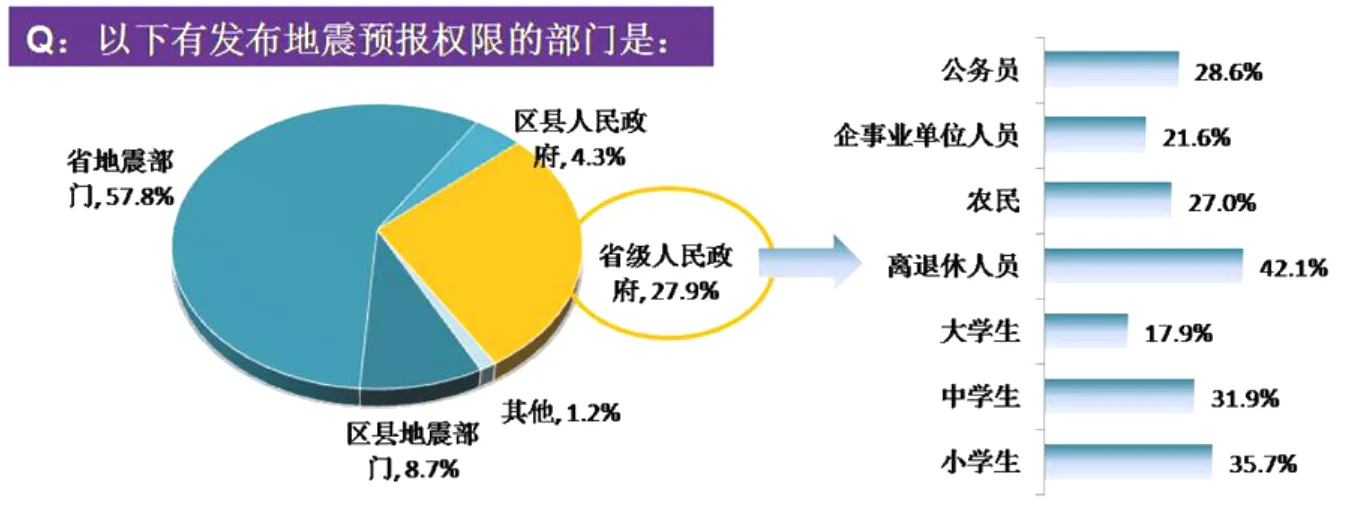

(5)公众对于地震预报工作的认识程度低。只有27.9%的公众清楚知道地震预报发布部门(图7)。其中,离退休人员的知晓率最高,为42.1%,大学生的知晓率最低,仅为17.9%。

3.2 公众防震减灾科普需求

总体上,公众对防震减灾知识的需求强烈(图8)。有83.1%的公众表示经常或偶尔关注防震减灾知识,几乎所有的受访者认

图3 防震减灾知识普及率

图4 公众对应急避难场所的认知

图5 公众对家庭应急包的认知

图6 公众对不同地点发生地震的自救能力评价

图7 不同层级人群对地震预报发布部门的认知

为防震减灾知识有助于应对地震,防震减灾科普存在较好的群众基础;大多数公众了解防震减灾科普知识出于“实用性”目的,78.7%的公众是“为了保护自己和家人,防御地震灾害”而了解防震减灾知识的,其次是扩展知识面、个人兴趣以及工作生活需要等。

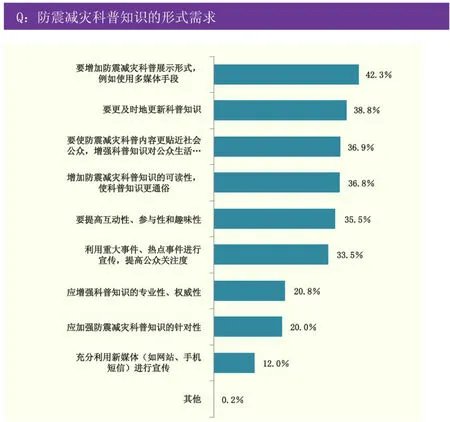

在防震减灾科普内容方面,公众对防灾减灾自救知识宣传的期待最高。在科普形式方面,公众希望在科普展示形式(42.3%)、及时更新科普知识方面(38.8%)加以改进(图9)。

此次调查还了解到,公众自费接受防震减灾科普知识的意愿较高。公众人均年支出意愿为58.3元。其中公务员的支付意愿最高,离退休人员支付意愿最低,不同阶层和收入水平人群的支付意愿不同(图10)。

图8 公众防震减灾科普总体需求

图9 公众对防震减灾科普工作的期望

图10 公众对防震减灾科普工作的支付意愿

3.3 公众防震减灾科普认知偏好及满意度评价

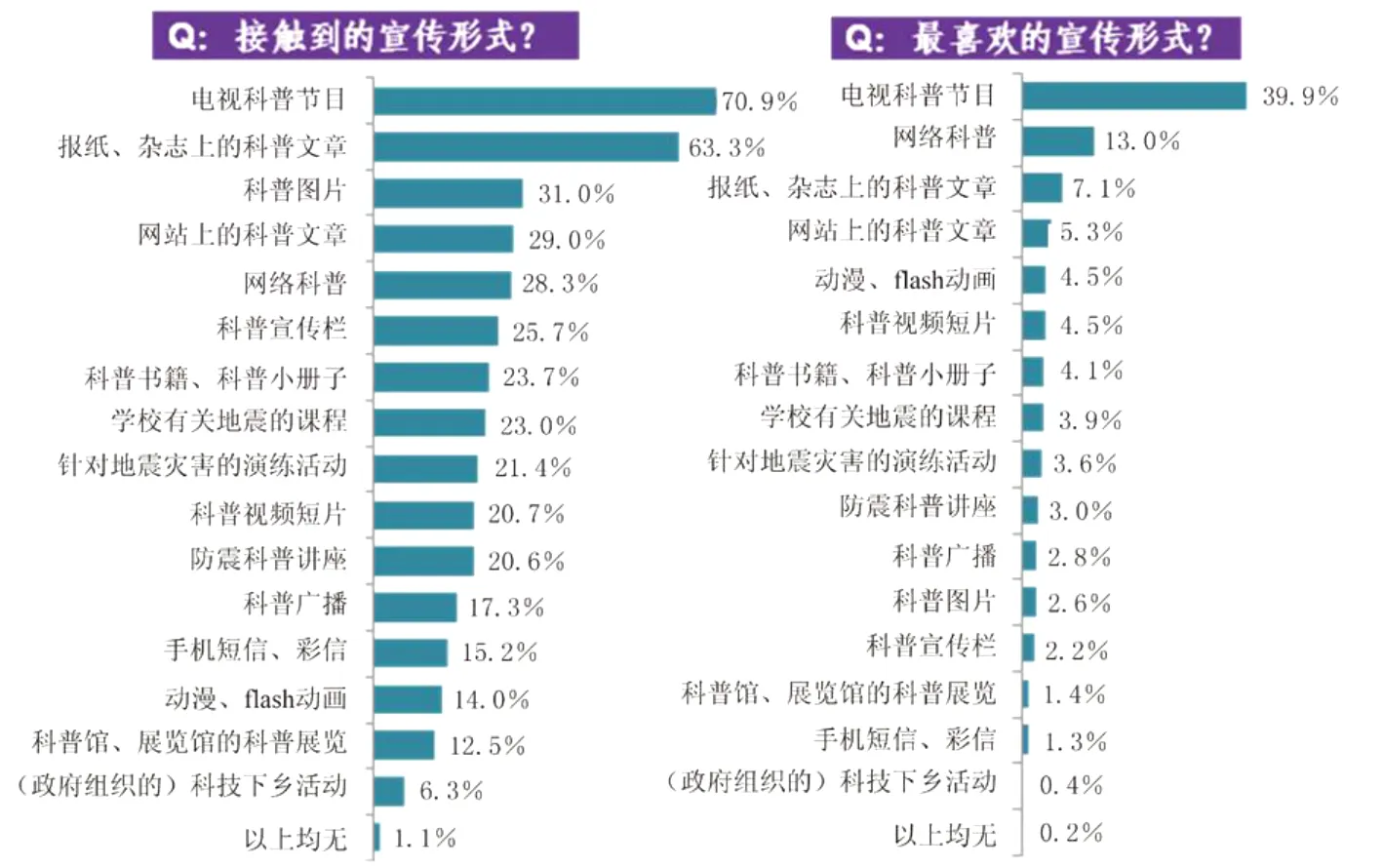

(1)在科普形式方面,调查显示(图11),电视、报纸杂志和网络是目前公众获取防震减灾科普的最主要的3个信息渠道。而科普馆、展览馆及(政府组织的)科技下乡活动等普及率和受欢迎程度不高。对于中小学生,学校有关地震的课程及动漫、flash动画形式起到了有效补充的作用。

电视科普节目和网络科普是公众最期待的科普形式。63.8%的公众认为未来应优先采取电视科普节目的形式开展防震减灾科普宣传。不同人群对电视科普节目的偏好不同,成人偏好纪录片,中学生偏好科学原理片,小学生偏好科普动漫短片。

(2)在科普内容方面(图12),自救知识是公众接触最多且最喜欢的内容。在目前接触到的防震减灾科普知识中,63.3%的公众接触过自救知识,49.4%的公众接触过地震灾害知识。公众偏好“防灾减灾自救知识”的比例(40.6%)比第2项“政府有关地震灾害应急预案与措施”(17.1%)高出23.5%。

(3)在防震减灾科普宣传时机方面,公众对非特殊时期的防震减灾科普宣传普遍持接受态度。71.0%的公众表示在非特殊时期,宣传防震减灾科普不会给其带来恐慌。同时,67.3%的公众表示在“遇到突发地震灾害的时候”,会特别关注防震减灾科普知识,“无论什么时候都会特别关注”的比例为10.3%。

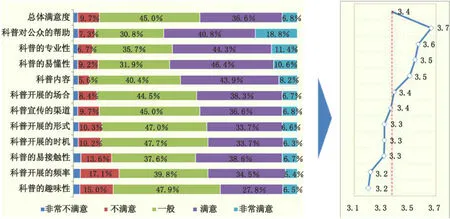

(4)公众对于目前防震减灾科普工作的满意度评价采用5分制打分评价,总体满意度为3.4分。具体而言,“科普对公众的帮助”指标得分最高,为3.7分;“科普的专业性”、“科普的易懂性”、“科普内容”及“科普开展的场合”4项指标的公众满意度超出总体满意度水平;在“科普的趣味性”、“开展的频率”方面得分较低(图13)。

将各分项指标满意度与总体满意度的相关系数作为各分项指标的重要性,对各分项指标从“满意度”和“重要性”两个维度进行分析,各指标将落入四个象限。满意度四象限分析[7]表明,科普内容、对公众的帮助、专业性、易懂性为目前防震减灾科普工作的优势方面;科普开展的场合、宣传的渠道、易接触性方面亟需改进;科普的趣味性、开展的形式、开展的频率、开展的时机为机会区域,其中“科普开展的时机”在公众心目中的重要性比较低(图14)。

图11 公众对科普形式的接受度及偏好

图12 公众对防震减灾内容的接受度及偏好

图13 公众对防震减灾科普工作的满意度评价

图14 基于公众满意度的科普工作改进策略

(5)公众对科普作品质量评价较高(5分制得分为3.5分)。但科普作品的品种数量尚有很大的提升空间。公众对科普作品的关注度方面,12.7%的公众表示经常主动阅读,73.6%的公众表示偶尔阅读。不同群体中,离退休人员主动阅读的比例最高,其中经常阅读的比例为12.7%,农民相对较低,经常阅读的比例仅有4.7%。公众对科普作品的易接触性、易懂性评价均较高。16.7%的公众表示所关心的防震减灾科普知识“基本都能找到”,54.1%的公众表示“能找到一部分”。同时,对于找到的防震减灾科普知识,20.9%的公众表示“都能看懂”,56.8%的公众表示“大部分都能看懂”。

(6)公众对于网络科普的可信度具备基本的辨别能力,政府部门的网络科普信息受到33.1%公众的信任。不同层级人群中,农民、离退休人员及中小学生对政府部门网站的消息信任度评价较高。有32.8%认为网络科普中的“有些文章和言论是不正确的”;分别有18.8%的公务员和18.0%的企事业单位人员信任大型门户网站的科普知识。

3.4 公众对地震预报工作的认知和评价

此次调查特别针对地震预报工作,了解公众的认识和看法。

(1)公众对于地震预报工作的认识普遍不足。35.9%的公众表示完全不知道地震预报的产生过程,仅有2.2%的公众表示对此很了解。

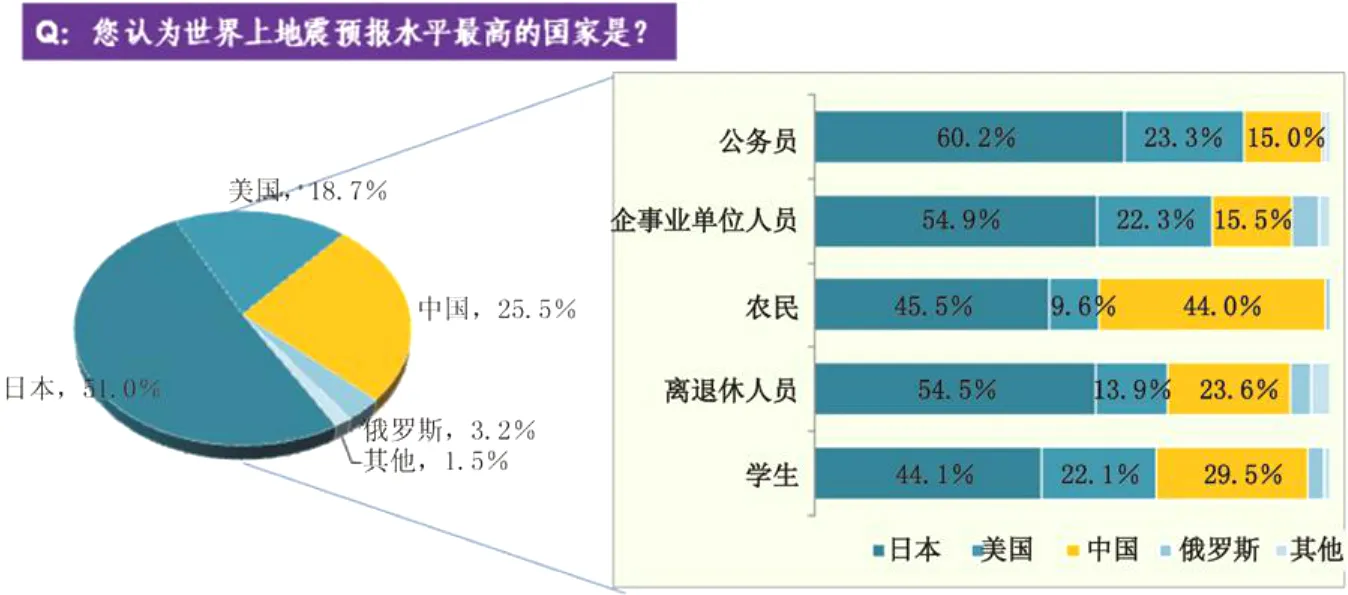

将中国同日本、美国、俄罗斯进行地震预报水平的比较时,公众普遍认为日本是世界上地震预报水平最高的国家(图15),只有25.5%的公众认为中国地震预报水平世界领先。其中,农民认为中国地震预报水平与日本相当,而公务员和企事业单位人员认为中国地震预报水平明显落后于日本。

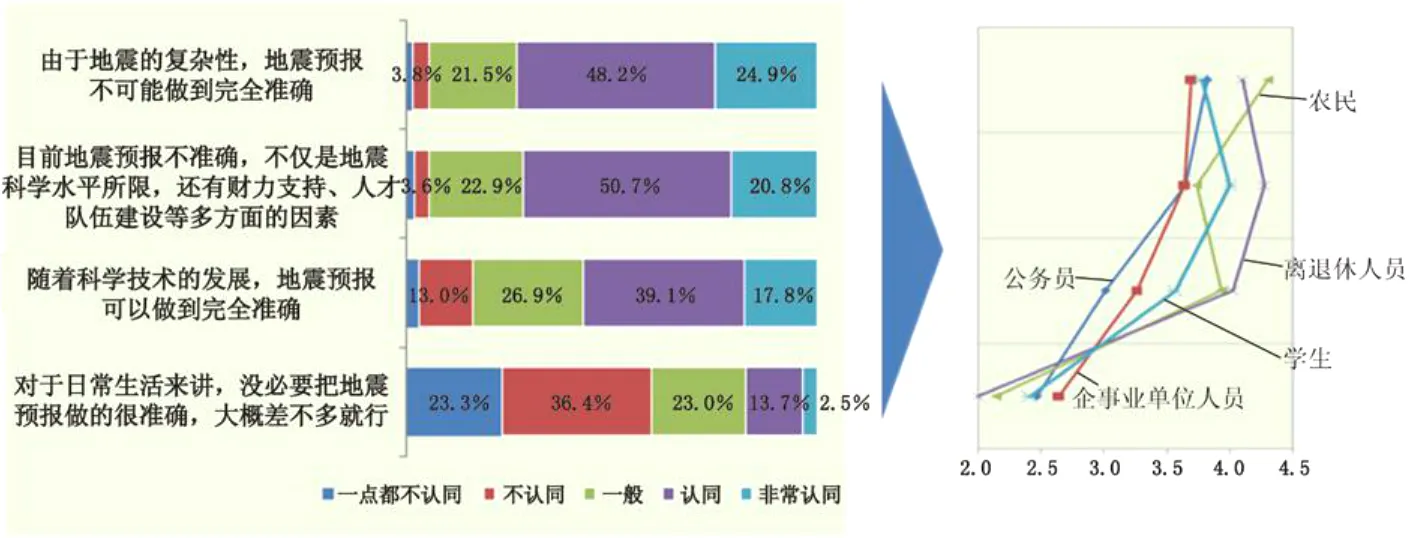

(2)公众对地震预报不准确问题普遍持理解态度(图16)。一方面对“由于地震的复杂性,地震预报不可能做到完全准确”有较高认同,5分制评价为3.9分,但同时还是期望能提高地震预报的准确率。

(3)对个人的地震预报行为,公众总体上持不赞成态度(图17)。52.8%的公众认为“个人不具备地震的知识和仪器,预测结果是不可信的”。有30.2%的公众表示“有些个人预测方法是正确的,可以相信”。持禁止态度的公众(27.2%)比持鼓励态度的公众(13.3%)的比例高13.9%。

(4)关于地震谣言发生情况,受访公众中47.6%表示在所在地区发生过地震谣传,其中“亲戚朋友口口相传”是地震谣言进行传递的主要渠道(33.0%)。对于地震谣传,公众总体上以“不信”为主,但离退休人员和中小学生受影响的程度高一些。

(5)对于政府部门的地震辟谣行为(图18),81.2%的公众表示支持,他们最希望通过中央电视台、北京电视台等权威的电视媒体接收到政府部门发布的地震辟谣信息(80.6%)。

(6)公众比较信服的辟谣说法如图19所示。不同阶层的人群对不同说法持信服态度的比例如图20所示。

3.5 公众对防御地震和抗震救灾工作的态度

图15 公众对主要国家地震预报水平的比较

图16 公众对地震预报准确率的看法

图17 公众对个人预测地震的态度

图18 公众对政府部门辟谣的态度

(1)在预防地震灾害的各项措施中,公众最担心的是所居住房屋的抗震能力。调查显示公众对目前办公和居住建筑的抗震设防情况缺乏了解,尚没有足够的信心(图21)。

(2)针对地震灾害防御工作,82.3%的公众建议地震局应首先加强预报工作的准确性。公务员和企事业单位人员则建议地震局在地震预报难题短时间内无法解决的前提下,做好“普及防灾减灾知识”及“提高公众科学素养”方面的地震灾害预防工作。

(3)94.5%的公众认为很有必要在破坏性地震发生后,在进行抗震救灾报道的同时进行科普宣传,其中85.8%的公众认为目前相关工作有待加强。公众对于开展地震逃生知识的教育和演练的必要性有很高的认知,90.0%的公众认为有必要。其中,公务员对于逃生演练意愿意识最强(94.0%),离退休人员较弱(84.2%),学生中96.4%的小学生强烈意识到逃生演练的必要性。

(4)地震灾后,公众救灾行动积极,前往震区工作、旅游有所顾虑。81.9%的公众会积极进行捐钱捐物,84.5%的公众表示愿意参与救灾志愿者队伍。

(5)地震灾害发生后,公众最担心“灾后救援和安置工作的及时性”(57.5%),其次是“生还家属医疗和保障措施”(20.7%)。如图22所示。

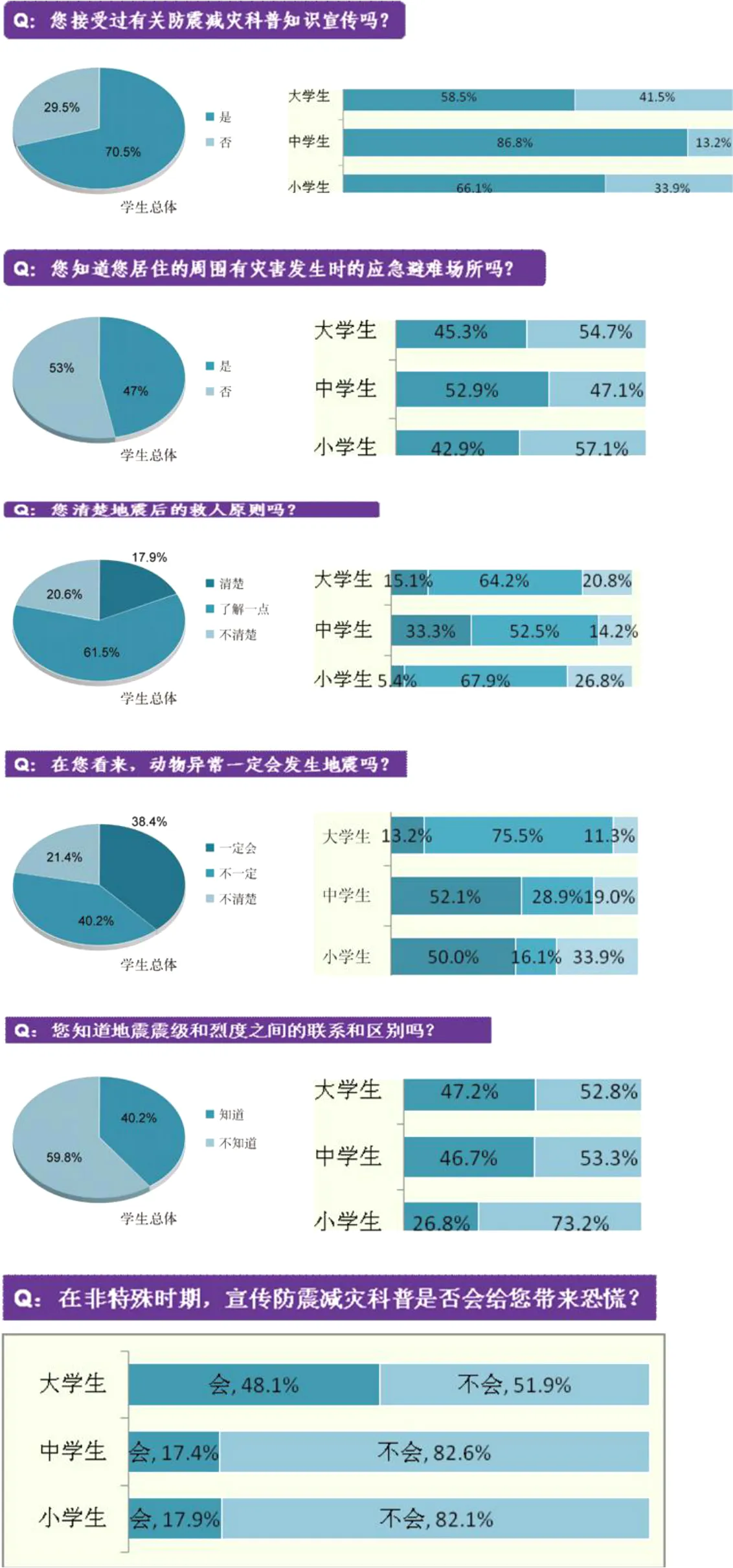

3.6 大学生和中小学生对比

在调查中发现,北京地区的大学生防震减灾知识的掌握普遍比中小学生差(图23)。

4 结论及主要对策建议

4.1 扩展和完善宣传渠道,扩大防震减灾科普的覆盖面

图19 公众对辟谣说法的认同

根据调研结果,在北京这样的全国政治文化中心,仍然有40%的人群没有接受过有组织的防震减灾知识的宣传教育。但是通过汶川地震、玉树地震的新闻报道,部分人群还是间接地接触到了一些防震减灾知识。因此,除了仍需花大气力主动搞好防震减灾科普工作之外,还需进一步扩展宣传渠道和传播途径,扩大其覆盖面。尤其是在地震灾害相对平静期做好防震减灾科普宣传工作是一个值得重视的课题[8]。

4.2 加强防震减灾科普作品的创作,充分发挥电视、平面媒体、网络渠道的传播优势

图20 不同阶层人群对辟谣说法的认同

图21 公众对预防地震灾害的关注点

图22 公众对灾后工作的关注点

图23 大学生和中小学生对防震减灾知识掌握的对比

图23 大学生和中小学生对防震减灾知识掌握的对比(续)

调查表明,电视、报纸杂志和网络仍然是防震减灾科普的主要渠道。虽然不同人群各有侧重和偏好,但这3种媒体仍然以覆盖面广、传播迅速、及时等特点起着主导作用。近些年来,我们花很大的成本和精力建设了防震减灾科普教育场馆和基地,但从本次调查结果来看,无论是它所起的作用还是公众的偏好,都难以和这3种传播形式相匹敌。公众尤其钟情防震减灾科普片,而这正是我们防震减灾科普工作的短板。因此,应组织力量,大力创作适合以上3种媒体传播的防震减灾科普作品应是我们今后工作的重点。

4.3 提高公众对地震预报困难性的认知,减少其对地震预报的期望值

虽然接受调查的多数公众对灾害性地震不能作出预报给予理解,但是大多数还是对地震预报有着较高的期望值。社会对地震预报的高期望值对地震部门的工作极为不利。如果今后再遇到大的地震灾害,地震部门还将遇到极大的社会压力,陷入被动。因此,防震减灾科普宣传的任务之一就是提高公众对地震预报问题的科学认知,减少他们对地震预报的期望值。通过科普宣传,使公众了解防震减灾工作的方方面面,做好其他方面的工作,争取将地震灾害的影响降到最低程度。

4.4 提高公众辨析地震谣言的能力是防震减灾科普的重点之一

由于对地震预报水平内容的了解程度较低,大多数人不清楚法定的地震预报发布部门。再加上对动物异常与地震发生的关系认识模糊,接受调查的大多数人对听到的有关的地震消息将信将疑,这就形成了地震谣言流传和扩散的基础,导致公众轻易相信虚假的地震信息。因此,提高公众辨析地震谣言的能力是防震减灾科普的重点之一[9]。

4.5 坚定地表明政府部门的积极态度,发挥其主导作用

大多数公众对谣言流传期间政府有关部门进行辟谣的行为给予肯定。对辟谣的说法用语也基本上是认可的。由此可知,少数网民质疑有关部门辟谣的言论并不代表社会公众的主流意见。因此,在关键时期,政府有关部门应该积极表明态度,发挥其主导作用。当然,在具体细节处理、语言运用上更应该周到完善,以树立政府部门的威信和形象。同时加大政府防震减灾工作的透明度,宣传防震减灾工作过程中政府发挥的作用,及时向社会发布防震减灾工作的最新进展、工作重点,与公众建立长期的信息联系和互动,促进公众对防震减灾工作的理解。

4.6 加大大专院校防震减灾科普宣传力度

在本次调查中,大学生与中学生差异明显。除个别内容外,大学生在防震减灾科学知识掌握上与中学生相比普遍较差,并没有与其年龄和知识层次成正比,有的甚至比小学生还低。分析原因,中学生基本上是北京生源,而北京的大学生大多数来自全国各地,其中不少来自偏远和落后地区。因此,这种差异可能代表了北京防震减灾科普教育水平和全国平均水平的差异。因此,加大北京地区大专院校的防震减灾科普宣传教育力度是今后很长一个时期的工作重点。

4.7 加强与新闻媒体的科普宣传与沟通,充分发挥其作用

在调查问卷中有这样的题:你认为世界上地震预报水平最高的国家是哪个?选择答案中有中国、美国、俄罗斯和日本[10]。尽管地震预报是世界性科学难题,没有国家能解决这个问题。但从预报实践和效果上看,中国当然当之无愧,至少海城地震预报成功是人人皆知的事实。但使我们吃惊的是,居然有51%的受访公众认为是日本。回答是中国的只有25%,其中最多的是农民,占44%,其次是小学生。经过分析,我们认为这与新闻媒体的误导有关。

2008年6月14日日本当地时间8时43分,日本岩手县发生7.2级地震[11],造成7人死亡、100余人受伤,还有10余人下落不明。地震发生后,日本的地震预警系统起到了一定程度的预警作用。但是我们的媒体工作者把地震预警与地震预报搞混淆了。使接受信息较快和较多的高层次人群产生了误解。百度百科上至今根据当时的新闻报道还这样记载:“值得注意的是,日本气象厅此次在部分区域实现了在主震到来之前通过电视等媒体成功发布地震预报。据悉,日本气象厅在8点43分51秒预测到地震,3秒后即在电视上发表地震预报:“预计4秒后将发生地震”。但此时震中地点已经开始摇晃,而距离震中30 km以外的地方在地震摇晃发生之前10多秒就得到了地震预报。日本气象厅的技术人员表示:“这次地震规模比较大,所以预报还是做到了”。”

从这个例子可看出,新闻媒体工作者的防震减灾科普知识的掌握情况,直接影响到广大的媒体受众的科普知识水平。因此,平时做好对媒体的防震减灾科普宣传,加强与新闻机构的沟通,能起到“一本万利”的科普宣传效果。同时,也有利于新闻媒体宣传应对工作。

4.8 探索防震减灾科普工作社会化、商业化的途径

根据调查,只要防震减灾科普的形式和内容有一定的特色,大多数公众对接受防震减灾科普教育有一定的经济支付愿望。这给我们的防震减灾科普宣传教育社会化,探索科普工作商业化的道路提供了基础。关键是我们要拿出适应大众口味的科普精品。

4.9 加强防震减灾法制法规的宣传

此次调查,知道《中华人民共和国防震减灾法》并了解其中内容的受访公众只占8.8%。因此,如何把防震减灾科普宣传工作与法制宣传结合起来,也应该引起充分的重视。

4.10 建立持续的防震减灾科普工作评价机制

本次调查研究为建立防震减灾科普工作长效评价机制提供了很好的框架和基础,在此基础上进一步细化、深化,对每一次、每一阶段的防震减灾科普工作结果进行量化评价,建立科学权威的评价体系。及时把握防震减灾科普效果,形成长效机制,推动防震减灾科普工作的持续改善,切实提高科普工作的实效性。同时,阶段性的量化评价机制,也可成为防震减灾的新闻媒体应对工作反馈调节机制,为准确而有效的防震减灾新闻宣传工作提供指导。建立持续的防震减灾科普工作评价机制可全方位地推动我国防震减灾工作向前发展,为我国的社会发展做出应有的贡献。

[1] 滕吉文,张永谦,阮小敏.汶川8.0级大地震的孕育和发生的深层过程与动力成因探讨.国际地震动态,2010(6):2

[2] 程芳芳,董晓梅,王声湧.玉树地震应急管理对汶川经验的验证.中国循证医学杂志,2010,10(3):157-162

[3] 刘铁民.玉树地震灾害再次凸显应急准备重要性.中国安全生产科学技术,2010,6(2):5-7

[4] 陈冬柏,闫俊义.关于加强地震科普知识宣传的思考.今传媒,2010(9):177-178

[5] 邹文卫,张晓南,殷建华.北京中关村地区公众防震减灾意识社会调查及分析.国际地震动态,2008(1):21-28

[6] Jo rdan T H,Chen Y T,Gasparini P,et al.Operational earthquake forecasting:State of know ledge and guidelines fo r imp lementation.Findings and Recommendationsof the International Commission on Earth-quake Forecasting fo r Civil Protection,released by the Dipartimento della Protezione,Rome,Italy,2 October,2009

[7] 林健燕,罗红,王凤婕,等.四象限分析法在KAP调查中的应用.中国健康教育,2005(8):596-598

[8] 韩渭宾.初涉地震科普宣传的几点体会.国际地震动态,2008(11):169

[9] 谈忠,蔡如顺.地震谣言传播及应对.中国减灾,2010(5):36-37

[10] 卢大伟,李小军.中国大陆强震动观测发展研究.国际地震动态,2010(10):35-42

[11] 张有兵,章文波.用经验格林函数法模拟2008年日本岩手县地震强地面运动.国际地震动态,2008(11):88

Investigation of public awarenessand demand on scien tific knowledge popularization of earthquake disaster m itigation in Beijing

Zou Wenwei1),Hong Y inping1),Weng Wum ing2),L in Suju2)

1)Earthquake A dm inistration of Beijing M unicipality,Beijing 100080,China

2)M edia Investigation Laboratory of Tsinghua University,Beiji?ng 100081,China

In order to make a comprehensive and systematic evaluation of the effects of scientific know ledge popularization of earthquake disaster mitigation and an accurate analysis of the public demands for it,Earthquake Administration of Beijing Municipality and Media Investigation Laboratory of Tsinghua University launched an investigation on the current situation of scientific know ledge popularization of earthquake disaster mitigation and the public demands fo r it in the first half of 2010 in Beijing.The results indicate that 58.4%of the population have

the scientific know ledge education for earthquake disaster mitigation in different levels;It show s that the public still possesses a high expectation of earthquake prediction;University students and farmers have a low level of scientific know ledge of earthquake disaster mitigation;At present,TV,newspapers and magazines,and network become the most important information channels for the public to obtain the scientific know ledge of earthquake disaster mitigation;Know ledge for disaster preparation&mitigation and self rescue is the most expectative thing for the public;The degree of satisfaction evaluation of scientific know ledge popularization of earthquake disaster mitigation for the public in Beijing is marked on 3.4 points(the full mark is 5 points).The results of the investigation have provided a scientific evidence for the government to response to the news media and to make scientific know ledge popularization of earthquake disaster mitigation in a more scientific way.

scientific know ledge popularization of earthquake disaster mitigation;the public in Beijing;demand;evaluation of degree of satisfaction

P315;

A;

10.3969/j.issn.0235-4975.2011.06.005

2010-11-15;

2010-11-25。

(作者电子信箱,邹文卫:zouww@bjseis.gov.cn)